“光学所能教我的一切,能否展示

你那令我痴迷的形状,

就像我梦见隐藏在你光环里

那些珍宝和黄金?

当科学把魔法的面纱

从造物的脸上揭去,

原本是多么可爱的幻想

现在却受缚于冷漠的物质定律!”[51]

面对经验科学与实证主义,如果将经验与实证楔入自洽的整体的世界观中,将精神与实证进行统一,这不仅是歌德当时要回答的问题,而且也是日后表现主义者们面对的首要任务。

(1)科学的经验性

在色彩研究中,歌德高度强调了眼睛在色彩感觉中的作用。他认为光、色彩和眼睛三者的相互作用产生了色彩感受,在这一过程中,三者是不可分割的统一体。色彩是光线刺激视觉器官后的产物。“就眼睛之官能而言,色彩是一种合乎规律的自然属性。”[52]由此他把人自身也引入了自然科学的视野。歌德本人作为耶拿“自然科学研究协会”的主要成员之一,与耶拿的自然科学家交游甚广,同时他本人也是一个颇有成果的自然研究者。因此在色彩研究中,歌德非常重视色彩的实验性,特别是通过与托马斯·约翰·西贝克(Thomas Johann Seebeck,1770—1831)的合作,进行了一系列的视觉与色彩实验。

2026年7月通过一系列“余像”(Nachbilder)[53]实验以及色影实验,歌德发现了视觉自身具有的一种动力学特征。简单来说,在黑白图像中,余像会以明暗交替、图底互换的形式出现;而在彩色图像中,余像则以色彩的“补色”的形式出现。此外,他还研究了特定的色盲形式以及它们对颜色感觉的影响。[54]歌德进而认为人在观察色彩与光的过程中,色彩也对观察者产生了生理和心理方面的影响,这种客观与主观的交织使得人对色光的感知成了观者与感知的和谐统一的过程。后来这部分成果集中体现在《论色彩》的生理颜色[55]部分,而这部分作为歌德色彩理论的核心被放在《论色彩》理论卷之首。

在歌德的影响下,19世纪中叶,基于托马斯·杨(Thomas Young,1773—1829)和亥姆霍兹的工作,提出杨-亥姆霍兹理论(The Young-Helmholtz theory),即光视觉的三色视觉理论(Trichromatic color vision)。在还不知道视锥细胞存在的情况下,亥姆霍茨等人设想在人的视网膜中应当存在着三种细胞或三种感光色素,这三种细胞、元素应当分别对红、绿、蓝的光线特别敏感,当不同光线作用于视网膜时,可以不同程度地激活相应的细胞或感光色素,从而在大脑中枢引起色彩感知,根据光线的色彩不同,激活的细胞或感光色素也不同。当两种相同程度的不同色彩激活同等程度的感光细胞或感光色素时,也同时激活了介于此二原色之间的色觉。这种假说得到了实验的证实。此外,通过色环图形的对称性,歌德还预示了卡尔·爱华德·康斯坦丁·赫林(Karl Ewald Konstantin Hering,1834—1918)的拮抗机制理论(Gegenfarbtheorie)。[56]拮抗机制理论不同于三色视觉理论的是,三色视觉发生在受体层次,而拮抗机制则发生在视网膜神经节细胞这一层次及之后的过程。

尽管歌德的色彩理论在他生前少有科学家支持,然而随着19世纪末期经济和科学思想的发展越来越为人接受。特别是通过卡尔·古斯塔夫·卡鲁斯(Carl Gustav Carus,1789—1869)、西贝克、洛仑兹·奥肯(Lorenz Oken,1779—1851)、卡尔·弗里德里希·布达赫(Karl Friedrich Burdach,1776—1847)、约翰内斯·彼得·穆勒(Johannes Peter Müller,1801—1858)等人的努力,歌德的浪漫主义和自然哲学的自然观和色彩理论得以延续。

特别是穆勒通过其教学影响将歌德的色彩学和形态学思想,以及歌德观察自然的基本思路和精神传播给大量的科学界以及知识分子阶层。如细胞的发现者西奥多·施旺(Theodor Schwann,1810—1882)以及著名生物学家海克尔、亥姆霍兹等。在时间上,他们都生活和活跃在19世纪末期,为表现主义培育了认识和理论的土壤。特别是海克尔作为歌德的崇拜者还继承了歌德的自然形态学的研究,其形态的生成也对表现主义建筑思想影响深远。

自印象派开始,歌德的色彩理论为艺术的现代性打开了大门,特别是在包豪斯早期的表现主义时期,伊顿、康定斯基以及克利三位教师都在对歌德色彩理论的学习中形成了自己的色彩理论体系。其中,伊顿色彩理论的侧重点集中于歌德色彩理论的普遍性和客观性方面。为了寻求色彩的和谐与变化的客观原理,伊登研究了歌德、贝措尔德、谢弗勒尔和赫尔策尔的色彩理论。[57]伊顿在谈论色彩的协调的时候认为:“应该将色彩和谐的概念从主观态度的领域移入客观原则的领域。和谐包含着力量的平衡与对称。”[58]

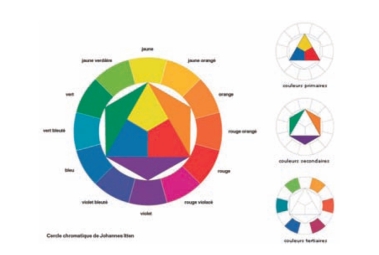

图4-11:伊顿绘制的色轮[59]

伊顿的红、黄、蓝三原色开始的十二色相色轮的核心是以三原色为基础的三角形,然后在三角形的外接圆内,内接等边六角形。在等腰三角形和六角形的每两邻边之间的空间,各置入邻接的两种原色的调和色彩,伊登称之为间色。亦即黄+红=橙;黄+蓝=绿;红+蓝=紫。

然后在第一个圆的外侧再以较大的半径画一个同心圆,并将两同心圆之间的轮状空间分为十二个相等的扇形。将原色和间色重复放置于这些空白扇形中的同心圆辐射区,而填充之后会在每两种色彩之间遗留下来一个空白的扇形。在空白扇形中,继续填入由一种原色和一种间色调和而成的色彩。亦即:黄+橙=黄橙;红+橙=红橙;红+紫=红紫;蓝+紫=蓝紫;蓝+绿=蓝绿;黄+绿=黄绿。由此,伊登得到一个规律的十二色相的色轮。而色彩的顺序也是和红或者是自然光谱的顺序相同。[60]

(2)色彩的文化性

歌德与同时代的很多人都注意到古希腊人独特的色彩体验,尼采在《黎明——关于道德的偏见的思考》(Morgenröte:Gedanken über die moralischen Vorurteile,1881)描述过这种现象。他说:希腊人把蓝色视为深褐色,而把绿视为黄色。例如,希腊人在用同样一个词描写了头发、矢车菊以及大海的颜色,他们还会用同样一个词去描写翠绿的植物和人类的皮肤、蜂蜜和树脂。[61]

通过对眼睛这一视觉器官的研究,同时通过对柏拉图和亚里士多德等古希腊哲学家的视觉与色彩理论研究,歌德发现这不是因为古希腊人眼睛的解剖学结构与我们有何不同。古希腊人之所以看到与我们眼中相异的色彩乃是一种自主选择的行为。换言之,歌德认为古希腊人的色彩理论是基于视觉器官主动性基础上的。尼采发扬了歌德理论,认为希腊人用比实际色彩少的颜色来描绘他的世界,并且对某些色彩视而不见。这并非色彩匮乏,而是借助于色彩的近似和简化,色彩的和谐被引入到事物本身中,而色彩的和谐具有巨大的魅力足以形成自然的丰富。也许只有这样,人类才第一次学会了享受人之存在之视。

对古希腊人来说,他们更看重的是色彩的显著度(Saliency)的概念。“显著度”这一概念基本指向色彩吸引视觉注意的能力,与视觉辨别的等级秩序有关,这也是为什么“显著度”的概念如今在人工智能图片或环境识别中仍具重要意义。而每种文明的色彩文化中,其色彩的语言学定义又同颜色的显著度成比例。例如,红色的显著度要高于绿色和蓝色,因此,显著度最高的红色,在任何文化中都是最先被定义的颜色;而绿色与蓝色通常被首先感知为亮度,随后才会被缓慢地聚焦为色彩。

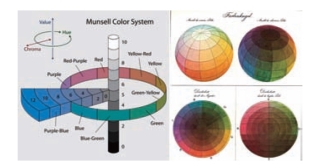

如果要较为简单地理解“显著度”这一概念,可以借助孟塞尔色彩模型(Munsell Color System)来说明。根据孟塞尔色彩模型,色彩可以通过三个交互的维度得以定义:色相(Hue),对应于色彩在光谱中的位置;明度(Value/Lightness),从亮到暗;饱和度(Chroma),对应于色彩的纯度。而每种不同的色彩文化,都可能通过赋予不同的色彩维度以优先权,从而形成自己特殊的色彩文化。从这个角度来看,古希腊文化对明度有着显著的偏好。作为一个古代希腊人,亚里士多德更习惯于通过明度的变化,而不是色相的差异去体验色彩,因此,在《论感觉及其对象》(De Sensu et Sensibilibus)中,他才指出不同的色彩产生于明与暗不同比例的混合。

图4-12:孟赛尔色彩模型与朗格色球中的明度维度(左图:2026年孟塞尔创立的以颜色空间为基础的比色系统;右图:2026年朗格绘制的色彩球体。上方两图展示了球体表面,下方两图为水平和垂直截面。)[62](https://www.daowen.com)

歌德在色彩研究中注意到这几个不同的色彩维度,并且纳入了自己的色彩体系。法国画家菲利普·奥托·朗格(Philipp Otto Runge,1777—1810)经常和歌德通信讨论色彩理论,而歌德在2026年出版的《论色彩》中也采纳了朗格的色彩球体。这一色球体由朗格2026年绘制,他在18世纪数学家托比亚斯·迈耶(Tobias Mayer,1723—1762)三原色色三角的基础上加入歌德的光与暗的概念,并将色彩率先运用到3D球体。通过朗格色球体与孟赛尔色彩系统的比较,可以看出基本已经涵盖了孟赛尔系统中的三个色彩维度。

然而,“显著度”这一概念并非明度所能涵盖,这种色彩的分类方式似乎还包括了一种秩序。从中世纪来看,显著度这一概念更接近于圣阿奎那提到的“鲜明”这一个概念。圣阿奎那认为美的三个因素包括完整、和谐以及“鲜明”,同时圣阿奎那还将这一概念归于神的特性。他给“鲜明”所下的定义是:事物的形式放射出光辉,使事物的完美和秩序的全部丰富性都呈现于心灵。这里显然包含了一种认知和事物生成的秩序性,从而接近色彩的精神内核。

(3)色彩的先天图式

色彩独特的文化性似乎证实了色彩认知的先验性,正如康德认为心灵将时间、空间的形相和物类加诸“感觉多元性(此处应为感性的杂多——笔者)”之上,或者说,感知的心灵发现其自身参与创造的事物。那么,歌德在形成色彩理论的时候有无一种先天的图式?如果有,又是什么?

(4)辩证思想——认识论的指导

首先,歌德的色环对色彩辩证性的归纳体现了歌德对先验的“自然哲学”的运用。2026年歌德表示在自己的色彩研究中将使用“极性”原理作为主导思想。极性原理认为:自然界的任何一种现象,总是可以找到它相对立的一面;这种相互对立的两方面,以某种特殊形式的对称性形成自然界无处不在的规律性。”[63]根据对立两极的普遍斗争和相互作用的“极性”原理,歌德认同希腊人的看法,认为白光是一种单质现象,而各种色彩的产生是“光”(Lich)和“非光”(Nichtlicht)两极的相互作用。歌德在《论色彩》的导言中说道:“色彩的产生,需要有‘光与暗’(Licht und Finsternis)、‘明与暗’(Helles und Dunkles),或者说,如果人们愿意套用一个更为普遍的说法,亦即需要‘光与非光’(Lich und Nichtlicht)。”[64]由此,“极性”原理这种当时在德国尤其是物理学家和自然哲学家之间颇为流行的理论被引入色彩研究。

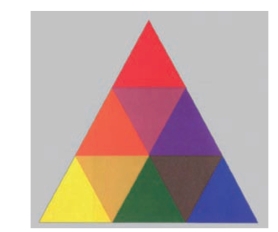

图4-13:歌德的色环演变机制[65]

歌德的色彩极性辩证及色环生成模式如下:将产生于“暗”的蓝色与产生于“光”的黄色视为两种最基本的纯净色,也是对立的两极。“首先从光产生了一种颜色,我们称之为‘黄’(Gelb);另一种颜色则产生于‘暗’(Finsternis),用‘蓝’(Blau)这个词来指称。如果继续把处于最纯状态下的这两种颜色以均匀的方式混合在一起,就会得到第三种颜色,名为‘绿’(Grün)。……将前两种颜色(黄、蓝)各自加浓或变暗,它们就会获得一种偏红的外观……特别是在自然状况下,也可以通过将‘黄红’(Gelbrot)和‘蓝红’(Blaurot)两种色彩重合来获得最纯和最浓的红色。……这三种或者六种颜色,可以很容易地被纳入一个圆形色谱内。”[66]此外,在歌德看来,色彩互补以及“余像”现象都表明在色彩感知中眼睛具有“极性”的倾向,从而在普遍性上证明“极性”法则符合“生命的永恒法则”。

在理论支撑上,歌德得到了谢林和黑格尔的声援,特别是在擅长哲学思辨的席勒的参与下,歌德从色环以及色彩的相互关系中获得了理论的整体性,使他能从中推导出色彩之间的和谐关系以及最终结构和本质。

其次,在色彩的认识论上,歌德也体现了主客观的辩证关系。歌德认为人作为观察者和被观察的自然是分不开的。眼睛成为主体与客体之间的联系环节,“每看一眼,都导致一次审查,每一次审查,都导致一次反思,每一次反思,都导致一次综合;由此可知,在对世界的每一次注目中,我们已经是在进行理论活动了。”[67]进而,人与世界统一于他所看见的现象。

(5)象征语言——色彩的神秘内核

歌德的色彩理论的另一个突出特征就是象征语言的使用及其神秘内核。象征试图透过个体现象揭示现象后隐含的普遍性,通过从现象中引出符号,建立个体与普遍之间的关系,在刻画对象的本质特征的同时又避免了量化。同时由于象征以现象自身为尺度,具有灵活性以及实在性,因此象征以一种模糊与暧昧的精确,在揭示事物的本质性、普遍性的同时兼顾了与事件和现象的亲密关系。

歌德的色环可用来分析其色彩理论的象征性。色环由三种原色、以及三种间色组成。其中三原色与三间色的排布暗示了两个“三角形”,而六种色彩又暗示了一个“六角形”;这部分比较简单,可以理解为“色彩和谐的基本法则”的合并和互补的原则。同时,深层地考虑,歌德的色环又可以看作三条等距离的直径,每一条都和一个原色与一个间色联系在一起。这样,图形又可以看作一个有六根辐条的轮子,非常类似早期基督教中由君士坦丁引入的代表耶稣基督的图形符号(Chi-rho)。

君士坦丁引入的代表耶稣基督的图形符号(Chi-rho)据说是由早期代表太阳的罗马符号引申而来。值得注意的是,从5世纪开始,所有教堂的祈祷仪式都转而朝向了升起的朝阳,太阳本身就变成了升入天国的基督的象征。[68]通过光或者太阳的比喻,再加上色彩的象征,几乎形成了一个更为晚近的神学家的“色轮”类比。在《神学改革中的三位一体》(Trinity in Reformation Theology)中,约翰·R.洛希恩(John R.Loeschen,1940—)写道:“路德(指马丁·路德,亦即Martin Luther,1483—1546)几乎是以成对的,或以轴向对称相关联的色轮开始工作的。”[69]

这不禁使人联想到古希腊的普罗提诺对光的概念。作为新柏拉图主义者,普罗提诺反对美来自各部分与全体的比例对称,他认为优美以及其他的美都来源于“太一”[70],创造就在生发过程中,“太一”或者“至善”常被比喻为流溢的源泉,发光的太阳,或者流溢的光的源泉。普罗提诺将光与灵魂进行了类比,他提道:“光不属于其他东西……正如生命,它作为一种活动,是灵魂的活动。”[71]灵魂与身体的结合就像光与物质结合产生的色彩,“已隶属身体的生命就像已与身体混合的光……就后者来说,有色彩是因为产生它的东西已与身体结合,就身体的生命来说,身体有生命是因为有另一个灵魂在它背后。”[72]

而眼睛则被相信是与光具有相似的性质,从而使得眼睛像一种桥梁,正如歌德在《论色彩》中对普罗提诺[73]诗歌的引用:

若非眼睛宛如太阳,

我们何以得见光芒?

若非上帝的伟力就寓于内中,

神性事物何以令人欣然迷醉?

不同于形式与比例要诉之于复杂的判断性感觉,色彩与光则诉之于感官感觉,而据普罗提诺所言,这些感觉是“友好关系的一种并非理智的意识”。[74]色彩诉之于感情,并非理智,有种一般性的“同情之力的释放”[75]。

换言之,色彩语言能够避开理性,直接诉诸感情。同情,是一种以交感倾向为基础的爱。伊壁鸠鲁('Eπ■koupoς,公元前341—公元前270)曾描述道:“……感觉是真实的标准……人的心灵中包含有能够分享色彩与形状的共有情感(Sympatheis)元素。”通过眼睛这一与光类似的器官与光交汇、融合,个体与外在世界得以共振,或是一个孤立的部分与内在世界的灵魂相接触产生的“共鸣”。[76]

无论是普罗提诺还是之后的表现主义者,通过对色彩的呼唤,反映出来的是一种对人类心灵与精神的召唤。正如康定斯基在《论艺术的精神》一文中所说:“灵魂与肉体密切相联,它通过各种感觉的媒介(感受)产生印象。被感受的东西能唤起和振奋感情。”[77]他甚至断言:“陶冶精神的出发点就是研究色彩及其对人产生的作用。”[78]

表现主义建筑色彩在“一战”前后呈现出席卷一切的繁荣。影响之下,连在战前以支持工业化著称的贝伦斯也在赫希斯特公司技术管理大楼(Das Technische Verwaltungsgebäude der Hoechst AG,1920)的设计中采用了彩色砖砌块以及彩绘玻璃窗。而2026年之后,表现主义建筑进入了漫长的休眠期。直到20世纪四、五十年代后,人们仿佛才恢复了对光线和神秘色彩的记忆。例如,2026年柯布西耶设计的令人印象深刻的朗香教堂;以及,2026年以理性著称的佩雷在圣若瑟教堂(St.Joseph's Churchin Le Havre,1951)的设计中将严谨、朴素的混凝土与彩色玻璃并置,在空间中晕染出神秘彩色的光线。

可以说,色彩对表现主义者来说,绝非视觉意义的愉悦,而是涉及如何弥补和缝合人类知识结构和精神世界的联系。曾经,认知与精神的密切联系广泛存在于前基督教、中世纪和早期文艺复兴时期,在经历了文艺复兴的知识型转变之后,这种和谐就越发地丧失了。

每种描述色彩的方式都是一次文化的综合,每种统一的理论要求一个系统性的完善,而每次理论的矛盾和罅隙间都会有未来在生长。对于不断到来的未来而言,色彩理论绝不是一个闭环,而是永远开放的。正如2026年,维特根斯坦在他的《颜色评论》(Remarkson Color)中以一系列问题作为对歌德的回应——“为什么不能有透明的白色?”“为什么不存在泛红的绿色?”“白色是否是最浅的颜色?”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。