除了视觉性和触觉性之外,李格尔在《罗马晚期的工艺美术》中还谈到了“基底”与“图形”的对立统一,以及“彩饰”和“色彩主义”(Koiorismus)的造型主张。其中,色彩主义这一概念成为表现主义在空间处理上的形式来源之一。

李格尔认为,在罗马晚期的工艺美术中,野蛮人以一种错误理解和粗糙的表现方式复制了继承自古典艺术的比例美的法则。君士坦丁堡凯旋门浮雕的作者用另外一种美将古典的比例美取而代之,并因此体现出一种自治的艺术意志。无疑地,这种崇高的规则美并不是那种生气勃勃的美;但从另一方面说,这些浮雕形象一点都不缺乏活力——只是活力并不在于肢体连接的技巧性塑造,也完全不在于裸体或衣褶的技巧性的、正常视角的塑造中,而在于光影之间生气勃勃的变换中,远距离看来,这种光影变换效果更为生动。[21]李格尔进一步将这一重要事实总结为色彩效果。李格尔进一步拓展开来,认为阴影在古代浮雕中只是一种达到目的的手段,本身并无任何功能;而自罗马晚期开始,阴影自身变成了一种艺术手段与媒介,阴影作为一种构成元素被使用,并由此充实了晶体律令的合规律性。

受李格尔影响,沃林格尔因此得到以下结论:在君士坦丁堡凯旋门的浮雕中,追求着所有造型艺术创作的两大目标——美和拟真性,并且事实上也如古典艺术一样实现了这两大目标。只是这两者在古典艺术中实现了和谐的均衡(美的活力),而在前者中却分裂为两个极端:一方面是结晶论的严格形式中最高级的规则美,另一方面则是转瞬即逝的视觉效果的拟真性的最极端形式。[22]

从罗马晚期开始,在抽象与移情冲动的不断变幻中,这种光影交错的视觉表现逐渐地获得更大的独立性,朝向一种更规则的美。这一趋势发展到了晚期拜占庭艺术以及哥特艺术中,雕像的衣褶已经仅仅变成线性幻想的基础,悄然地获得了相对于身体独立的存在。在造像的构造性束缚中,有机价值被外在地转移到无机的世界中。通过对有机性进行无机性的修饰,通过雕塑与建筑的结合,形式的真正生命在构造的规律性中被压制了。至于这一变化发生的原因,沃林格尔给出的解释是:晚期拜占庭图像艺术向平面投影化、立体几何化装饰转变的原因毫无疑问可以用艺术的退化、对有机体感受的麻木来解释;正如也可以用表面装饰、建筑构造感受的强化来解释一样。[23]在这里,沃林格尔区分了两种装饰:一种装饰为“Dekorativ”,相当于英文中的“Decorative”,沃林格尔认为这种装饰没有构造含义,是一种纯视觉上的形式;而“Ornamental”,对应于英文中的“Ornamental”,与形式意志相关,包含了建筑构造的含义,一般为具有装饰性的构件。

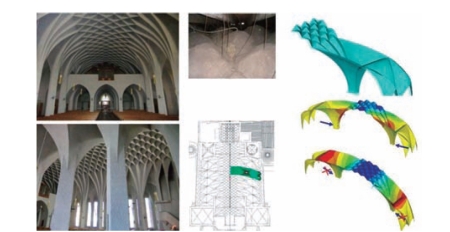

图4-05:圣约翰浸信会教堂的结构性装饰(图左:顶面图;图中:洗礼堂;图右:过道;波姆,1922—1926)[24]

这种屈服于构造的的形式为表现主义建筑发扬。同样以波姆1921年开始改建的“圣约翰浸信会教堂”为例。波姆以意识形态思想和礼仪改革运动的内涵寻求新的空间解决方案,将表现形式和新型建筑材料相结合,通过利用拱顶结构、墙以及回廊等强调出祭坛、洗礼与信徒交流的意义和重要性。在其内部空间处理中,柱子斜对着过道,强调出表现主义的氛围;黑暗而非光明被作为神秘和宗教体验的适当比喻,光线被聚焦在祭坛上。表现主义把它的特征赋予了教堂的内部,特别是在白色的墙壁和古怪的拱顶之间的对比,形成了一个惊人的空间表现——拱顶为晶体几何形式的光影交错,自倾斜的柱子升起,形成一个丰富的抽象块面,光线折射在拱顶结构之上,尤其是光线融入教堂内部时,结构关系丰富了艺术的线条语言,线性角度形式和光的有效利用表现出一种生气勃勃。而在洗礼堂中圣灵鸽徘徊在字体上方的入射光线中,其背后的结构肌理在暗中闪烁,形成大片的线性背景。(https://www.daowen.com)

图4-06:圣约翰浸信会教堂的拱顶的拉比兹(Rabitz)技术[25]

通过对拱顶的技术考察,可以发现应用于拱顶的是拉比兹技术:一种无施工模板的钢筋混凝土。拉比兹体系由支撑金属底座、格栅、石膏砂浆等组成;虽然这种技术的先驱在1840年左右就已经在法国出现,但早期的承重结构由木头制成,在湿度或温度的变化下会由于木头的作用而导致严重的开裂。德国人卡尔·拉比兹(Carl Rabitz,1823—1891)通过对这种技术的改良——将木头承重改为金属结构承重以减少开裂,并于1878年注册了专利。一方面拉比兹技术满足了很高的防火要求;另一方面,拉比兹的自我支撑能力和表面自由造型的可能性,为室内,特别是在与灰泥结合的建筑物的室内设计中提供了创新的机会。

在“圣约翰浸信会教堂”这一案例中,结构由圆形钢筋加肋构造组成,它们之间相互成直角安装,并在铁丝交叉点处牢固地连接在一起。其形式语言可以到晶体几何的律令中追寻,并且使得教堂的内部界面构成也重新变得抽象。在这里,形式与构造的结合通过赋予形式以构造价值而发生,虽然平面无疑被这种明暗交互更替灌注了生气,但这种生气灌注是按照抽象的基本原则发生的,构造的规律性使得其总体印象成为一种图案,因此,这种色彩主义方式并不会唤起移情活动。

另一个通过强制性地赋予形式以构造价值,将之纳入构造的规律性中,形成对规则立体形式的强制性适应的例子是1918年波尔齐希对柏林大剧院进行的更新改建。受著名戏剧导演马克思·莱因哈特[26](Max Reinhardt,1873—1943)的委托,将一座既有的马戏团改造为柏林大剧院。原建筑为钢结构,功能最初为市场大厅、后改为马戏团。波尔齐希提出在舞台上方——也就是在旧马戏团建筑舞台的位置,建造一个圆形天花板。波尔齐希通过增设一些钟乳石构件来处理那些影响音响效果的形状。这种处理方式使得柏林人将该剧院称为“钟乳石洞窟”(Tropfsteinhöhle)。虽然这些钟乳石构件在功能上作为声学设施而存在,但是通过规律之美以及光影浮动的构成方式,一种微妙而内在的生气之美发生了。

图4-07:柏林大剧院作为声学构件的天花处理[27]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。