自从“空间”成为诠释新建筑意义的重要因素,就意味着,建筑拥有了一种非物质性,这种非物质性能够通过影响人类生活的实际环境来影响人的肉体与精神世界。特别是通过空间对情感和情绪的影响,空间能够影响甚至塑造人的精神面貌。但建筑是如何影响人的感受及精神世界的呢?关于这种影响的发生机制,斯克鲁顿认为:“对建筑的感受和纯粹感觉上的感受区别开来,建筑的感受是由思想或概念来表达并赋予活力的。但是在感受和概念之间的结合能有两种方式:实际感觉的方式和想象感觉的方式。我认为在建筑感受中正是这种想象力占有优势。”[16]迪克对此论述的则更为详细:将一个人带进一个低矮的延伸很远的地窖,粗壮厚重的柱子上支撑着拱顶:尽管在这一空间内,他能够直立行走并且自由呼吸,但是他仍会低下脑袋,脑海中只会出现充满忧郁的想法和阴沉的画面。他将经历一种压抑的情绪,渴盼阳光和空气。但如果把他带进一座高耸的充满光线和空气的穹庐顶室内,他会把视线移向上方,他的脸上会浮现出此刻充满他心灵的庄严感受……因此,长的水平线,低矮或者高敞的天花,阴暗或者明亮的空间,都会引发天性差异很大的人的内心情感。[17]

在空间理论中,空间还涉及到与社会关系,场所与身份的问题。空间基本上可以被看作是种同感觉它的人之间相互作用所形成的产物。在《日常生活实践中》(L'Invention du Quotidien,1980),米歇尔·德·塞都(Michel de Certeau,1925—1986)从语言学角度区分了“地点”(Place)与“空间”(Space),地点只是一套秩序体系,以地点为依据的各个组成部分被安排到一个共存的关系中;而空间是一个被实践的地点,在空间里发生的活动激活了这一地点。一个典型的例子就是礼仪运动(Liturgical Movement)对20世纪初期教堂空间,特别是对英国国教和英国圣公会以及新教教会空间设计的显著影响。在罗马天主教中,礼仪代表了神学表达的首要核心。始于19世纪的礼仪运动由当时的知识分子发起,是一场要求对罗马天主教会祭祀礼仪进行改革的运动。由于中世纪的礼仪活动在19世纪被认为是崇拜和表达信仰的理想形式,因此对中世纪的礼仪活动的恢复便成为礼仪运动主要的诉求。该运动发展到20世纪,教堂建筑所要传达精神不再是“神秘”和“天国”,转而注重信徒之间的交流;为了通过礼仪的更新以对信徒产生更强的表现性,因此要求建筑空间应体现出对信徒的引领感和使命感。

礼仪运动中宗教空间受到新的审视,无论是信仰体系还是其礼仪,建筑师的根本任务就是规划一个空间,以正确地安排圣礼。表现在空间形式的改变上,首先是祭坛和信众席放弃了原来的祭坛高高在上,而信众席低到尘埃里的安排;其次,空间必须提供从入口到祭坛的逐渐过渡,这一过渡通常都是按照到达、导向和空间体验的固定顺序。由于在这一过程中,在天启中进行仰望将是自然而然的行动,因此,屋顶或天花板的设计也变得重要起来。

巴特宁[18]是第一个将这种要求转化为建筑语言的人,可以说,除了天主教方面的施瓦茨和波姆之外,巴特宁是魏玛共和国以及1945年以后现代教会建筑最重要的代表之一。巴特宁素有“社会现代主义建筑师”之称,他出生于卡尔斯鲁厄(Karlsruhe),作为一位新教主教的孙子,巴特宁一生对神学问题特别感兴趣,特别是他在新教教堂建筑领域的空间创作中的工作是开创性的。

教堂的建筑风格不再是巴特宁考虑的问题,而神圣的建筑也不应该仅仅是一个崇拜的外壳。因此,他需要着重思考的便是如何组织仪式空间。通过对早期的基督教团体礼仪活动以及教会起源的反思,他认为教会为聚集的信徒的宗教活动提供空间是至关重要的。他在1919年出版的书《来自新教堂》(Vom neuen Kirchbau,1919)中提出他的观点,并创造了空间张力(Raumspannung)的概念。“每个房间都有建筑的张力——在穹顶空间中,例如从边缘到中心,直到穹顶。每一个崇拜礼仪活动都有教会安排在祭台和讲台上表达的礼仪上的张力。”两者之间的张力关系应该团结起来进行增强,所以教堂的空间不应该与崇拜礼仪相反,应该支持这一点,而不是超越它。为了强调崇拜礼仪,巴特宁认为集中式建筑(Zentralbau)是一个理想的形式,许多巴洛克风格的教堂都是以集中式建造的,随着19世纪初的历史主义转向,这种建筑类型在短时间内流失了,但随之又在19世纪末复兴。在集中式的空间中,几何和礼仪中心对应着信徒的方向。因为新教神学家对集中式建筑物的要求很高,其中祭坛应该在信徒中间,并且处于建筑结构的中心,在位于埃森(Essener)的“圆形教堂”(Rundkirche)的结构中,讲台和祭坛恰好在中心,祭坛则是“空间的精神和建筑亮点”,这样信徒可以围在祭坛周围而非台阶下做礼拜。

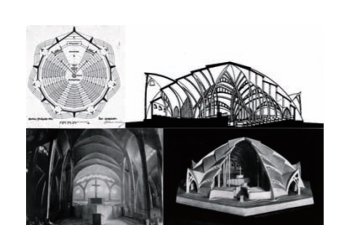

在“星形教堂”(Sternkirche)中,巴特宁将自己的思考进行了首次设计并以模型的方式进行了展现。作为巴特宁早期对新教教堂建筑进行理论考察的结果,星形教堂尽管没有结构上的实现,但滋养了巴特宁之后的教堂建造思想。设计工作从1921年到1924年,进行了各阶段不同的构思,其代表方案主要体现在1921年或1922年,其中模型制作于1922年。星形教堂方案中采用了体现凝聚力的集中式,平面为七角形的晶体形状;通过把升起的祭坛摆放在教堂的后部,巴特宁试图在讲坛上创造出布道和庆典的空间,而无须把讲坛和祭坛分开。

星形教堂立面上取消了钟塔,结构上14根主梁跨越了14米高的穹顶,其内部看起来像一个弯曲的柱子森林生长而成的破碎的壳,由边缘和弧形拱门形成的空间强调了表现主义特征。巴特宁用光作为中心元素来增加空间张力,总是让它落在礼仪行动的方向。晦明参半的光线创造了神秘的效果,只有祭坛和讲坛得到了强调,它们作为结构和精神的中心也成为设计的中心,如剧院一般从周围半圆形的座席中升起。如果星形教堂建成的话,巴特宁表示会考虑用混凝土、铁或木头来进行建造。此外,星形教堂被认为是体现了哥特式的精神,同时也被认为是表现主义的。虽然星形教堂最终并未建成,但其影响却是巨大的。(https://www.daowen.com)

图4-03:星形教堂的空间与结构(图左上:教堂平面;图左下:内部看向祭坛;图右上:剖面图;图右下:教堂模型;巴特宁)[19]

另一个空间与行为相结合产生空间张力的典型例子是“圣约翰浸信会教堂”(Kirche St.Johann Baptist)。作为现代教堂建筑最早的例子之一,圣约翰浸信会教堂建造于一个小型的新罗曼风的砖砌教堂的旧址上。1921年,为了满足信徒不断增长的需求,建筑师波姆在德国新乌尔姆(Neu-Ulm)天主教社区的呼吁下,开始对建于1857年的驻军教堂(Gamnisonkirche)进行改造。该项目从1922年开始到1926年完工,原计划为建筑物增设一个大厅,然而,在改建中波姆克服了保留旧建筑原风格的需要,最后的成果只在东部保留了原有建筑的新罗曼式,使得这一改建几乎成为一个以钢筋混凝土为特征的全新的建筑。

图4-04:圣约翰浸信会教堂的空间与结构(图左:教堂内部;图右:平面图;波姆,1922—1926)[20]

“圣约翰浸信会教堂”平面布局为一个中央教堂和两个过道的巴西利卡式:西边的五个入口通向大厅,并以两个其上有阁楼的祈祷室为收尾。外墙和塔楼是用扩建工程的建筑材料,是从古代教堂的墙体、拆除的乌尔默防御工事的废墟中回收而来,例如当地的汝拉(Jura)石灰石、砖和屋顶瓦片等材料。入口完全由混凝土制成,并覆盖着成水平带状的装饰,装饰材料产自当地,石灰石块和明亮的红砖,唤起了意大利北部,特别是罗曼式维罗纳的当地风格,从而给予里面一种两面性。在内部,特别是在洗礼堂和复活教堂中,白色的墙壁和怪异的拱顶之间的对比,形成了一个惊人的空间。通过墙壁的倾斜布置,博姆将他的拱顶延伸到了侧通道的地面,从而将空间统一起来。柱子斜对着过道。这种安排强调了表现主义的空间,把光线聚焦在祭坛上。凭借对光线魔术规则的强烈敏感,根据礼仪运动中以基督为中心的观念,波姆实现了内部空间的完美氛围;他总是试图把建筑的重点放在祭坛上作为礼仪的物理中心,并将之置于光线到来的方向。

这种空间与行为结合从而形成空间秩序的思想在日后产生了深远影响。正是在这一思想指导下,发展出空间与场域的观念,并在“二战”后成为艺术家挑战艺术机构权威,介入社会批判的理论武器。建筑作为人行为的环境要建立一种空间秩序,就必须要在物理环境之外,加入行为与意义的考量。这种改变被权美元(Miwon Kwon,1961—)概括为从实在的、固定的物理地点(Iocation)到一个流动的、虚拟的矢量空间(Vector)的过程。这一时期的许多艺术批评家都从真实空间与社会状况两方面来理解场域,文化争论、理论概念、社会议题、政治事件等都可以视为一种场域。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。