沃尔夫林在2026年问道:“建筑形式怎么可能表达一种情感,一种情绪呢?”(Wie ist es möglich,dass architektonische Formen Ausdruck eines Seelischen,einer Stimmung sein können?)在这里,哥特式教堂将具有典型意义。宗教建筑是一个建筑师既可以显示其个人灵感、同时又能运用其技术知识进行创造的领域,而对哥特式建筑的理解,随着时代精神的变迁呈现出不同的面貌。正是对于哥特式的直接或间接的、不同层面和角度的理解,丰富了表现主义建筑的内容。

首先,是对哥特式民族主义的理解。当16世纪的乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari,1511—1574)在《名人传》(Le Vite,全名:Le vite de'più eccellenti architetti,pittori,et scultori italiani,da Cimabue insino a'tempi nostri,1550)中第一次提到哥特式时,他指的是野蛮、低劣趣味的表现,虽然哥特式(the Gothic)作为概念还未出现,但已经有了民族性与风格属性混杂的倾向。这也带来日后歌德、李格尔以及沃林格尔等人“哥特式民族主义”时代的开端。对于黑格尔来说,“浪漫主义”建筑主要指的就是哥特式建筑,他发现在哥特建筑中,“建筑形式和基督教的内在精神相协调,这正符合基督教的仪式要求”。(“……das eigentümlich Zweckmäßige für den christlichen Kultussowie das Zusammenstimmen der architektonischen Gestaltung mit dem inneren Geist des Christentums”)[103]黑格尔对哥特建筑的结构方面非常重视,但却强调了材料的消解。到20世纪时,他的思想使德国人对待哥特式建筑的态度起了决定性的作用。例如,19世纪,受约翰·戈特利布·费希特(Johann Gottlieb Fichte,1762—1814)的民族与国家哲学的影响,申克尔在建筑思考上显示出对中世纪的民族-浪漫主义的想法:建筑带着一种从自然中获取的信仰维度,被看作一种传递思想的媒介。申克尔用物质来定义古典建筑,用精神来定义哥特式建筑:“古典建筑,带着它高超的技巧,通过物质的大体量来实现它的效果。在另一方面,哥特式则通过精神,用极少的物质体量就获得了非常宏伟的效果。……哥特式抛弃了没有意义的辉煌,它的每一个构建都来自于一个单一的想法,因此它必然有一种高贵而静穆的精神气质。”[104]可以看出,这一描述着重于哥特式的精神性,其观点已经与此前迪克对哥特式的结构理性诠释并无什么关系。然而随着哥特式复兴,哥特式成为一种热潮,充分显示出哥特式构造体系的普世性。特别是早期哥特式教堂谱系的构建,证明它并非歌德口中的德意志的自豪,而是最早出身于法国的产物。“在欧洲各国间此起彼伏、辗转流播的‘哥特式民族主义’,恰好证明的是它的反面:哥特式风格不属于民族主义,而是一种国际性和具有内在共性的运动。”[105]对于哥特式的不同时代的解读正如表现主义建筑的遭遇——尽管表现主义建筑集中在德语地区,但作为早期现代主义的重要一支,有着国际性和民族性的内在冲突和矛盾——它的语言是普世的、抽象的。尽管其精神和根源是向着民族和地域性。

其次,从物质构成上来看,哥特式大教堂作为结构模型的理解给予新建筑材料以明确的方向。以迪克为代表的“结构理性主义”从结构与技术的角度出发,将哥特式大教堂理解为一套以肋拱为中心的,自上向下的结构整体技术模型。哥特式的结构理性成为力本学对机械论的反驳,正如迪克通过对第戎圣母教堂(Église Notre-Dame de Dijon)的深入研究以及其构造体系的材料置换实验,[106]证明了哥特式结构的精巧性,并指出只有这一结构才能满足现代建筑的需求:“不改掉盲目追随古希腊、甚至古罗马建筑的恶习,我们就造不出设计合理的火车站、市场、议会大厅、集市和交易场所。然而,只要用心研究中世纪建筑师早已使用过的灵活法则,我们便可踏上现代之路。”以迪克为代表的“结构理性”对哥特式教堂作为结构技术模型的阅读,深刻影响了日后,特别是两次世界大战时期(亦即表现主义盛行时期)的欧洲对哥特式的解读,从而对第一批现代主义建筑师产生了深刻影响。借助于新材料的大规模应用,以哥特式大教堂作为结构典范,在新的建筑中,特别是杆件体系与玻璃材料为主的建筑中,结构承重体系与表皮体系脱离开来,原有的砌体封闭性被打开,阳光和空气联通了室内外。

除了以上两种解读,还有以保罗·弗兰克尔(Paul Frankl,1878—1962)为代表的,从文化与象征意义角度进行的解读,以及以埃尔温·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky,1892—1968)和夏尔·克劳泰默(Richard Krautheimer,1897—1994)为代表的“建筑图像志”(Architectural Iconography)式的解读。其中弗兰克尔出于对森佩尔为代表的物质材料主义(Materialism)以及结构技术论的反叛,形成了对哥特式建筑的“象征性解读”——将哥特式教堂看作文化意义与建筑形式的相互渗透和浑融的整体。

然而,对表现主义建筑师来说,对他们影响最大也是最直接的解读来自与沃林格尔及他的《哥特形式论》。沃林格尔的理论代表了当时表现主义建筑师们看待哥特式建筑的一般观点——运动性及精神性的载体。在《哥特形式论》中,作为“有机性”[107]结构建筑的反面,哥特式可以被理解成为框架性、骨架性建筑或“机械性”结构的建筑。相比起希腊建筑风格,这是一种从建筑(Architektonische)到结构(Struktur)的材料异化。同样使用了石材,哥特式的构造原则将它与希腊建筑的构造完全区别开来。不同于希腊建筑中把石块看作实现实用目的的材料,而仅仅以比例和有机的移情去修饰这种实用性,哥特式建筑不再满足于根据材料本身的受压特性处理石材,而是试图通过结构系统的构建唤醒石材中潜藏的精神,从无生命中发掘出先在的、精神性的意志表现。这种意志的结构表现通过精神克服了重力的意志,强制性地赋予形式以构造价值,将之纳入构造的规律性中。哥特式的形式与意志的同质性得以清晰地展现,使得意志隐匿在纯结构、纯逻辑体系的背后。特别是“……从严峻、非感觉的结构逻辑中,演变出一种生命性的、可感受、可理解的活动。在逻辑的秩序与有机的必然之间,一种综合被创造出来,它完全地与另一种概念、直觉、思想、经验、智力、感觉理想化的古典性综合一致”[108]。精神是物质的反面,使石材非物质化意味着使它精神化。因此,当我们审察经院主义化哲学——它与哥特式建筑同属于一个时代的现象时,我们便会看到经院主义哲学如何真切地反映了哥特式表现性意志。……经院主义哲学中,就同在建筑中一样,也存在着同样的逻辑的迷乱,同样的方法性的狂热,同样的对非理性目标的理性化探索。[109]例如,波尔齐希的德雷斯顿银行方案(Bankgebäude,Dresden,1918—1921)整体采用框架结构,但立面竖向的分割,庞大的体量中不乏细部的不厌其烦的精致,都体现了哥特式的浪漫主义精神。

(https://www.daowen.com)

(https://www.daowen.com)

图3-29:德雷斯顿银行方案(左上:平面图;右上:细部的收分;左下:外部人视;右下:剖面图;1918—1921,波尔齐希)[110]

而在哈林的理论体系中,哥特式的运动性则更为显著。哈林将建筑历史划分为两个阶段:以埃及为开端,在包括埃及、希腊、地中海和西欧诸国中至少已经存在了2026年的几何学的建筑学——这一时代已经接近于尾声。另一个新的或者正在到来的时代是以日耳曼人带领下的“功能主义”及有机结构的时代。在他的论著中,哈林特意将哥特式建筑从几何学建筑的千年历程中排除。因为哥特式对他来说,是运动的建筑,是过去2026年的几何建筑历程中的例外。在哥特式建筑中,肯定石材意味着建筑性地调整重量与动力的关系。因为石材的本质是重量,其建筑的适应性是基于重力法则的。“……古典建筑则是艺术化地运用它:他通过调整重力和动力——建筑的艺术原则,而富于表现力地肯定它。通过把石材的结构性法则转变成为有机的、具有生命动力的法则,也就是说,使它具有可感性。”[111]

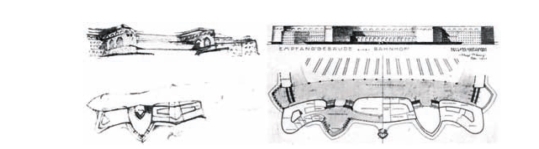

图3-30:哈林的莱比锡火车站的两次方案对比(左图:2026年方案草图;右图:2026年方案草图)[112]

例如,哈林关于莱比锡火车站竞赛项目的草稿就体现出哥特式的动态的影响。哈林分别在2026年和2026年两次参加这次竞赛项目。他在2026年绘制的草图与2026年他再次参与这个项目时的方案基本上毫无变化。正如他早期的许多其他作品一样,2026年的草图体现出强烈的哥特式影响,甚至在平面草图上都出现了哥特式的尖拱。2026年的方案正如14年前的草图一样,有着中世纪城堡般的体量,尽管在立面上取消了尖拱,然而在平面上仍然存在尖拱语言。并且这些通过平面中或扩张或收缩的曲线定义了空间的尖拱元素,其形状明显地顺应了进出站的客流。由此,可以看出哈林作为以“功能有机”为诉求的表现主义建筑师在进行设计时并非回到技术派冷冰冰的结构和骨架,或者虚无缥缈的纯精神,而是反思并平衡物质与精神、技术与观念、运动与空间之间的关系,结构逻辑与历史要素的归一。以人的实际感知和真实体验为基础,综合了观看、使用、信仰、与营建活动的“综合艺术”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。