生物进化过程中的有机原则和细分原则同样适用于建筑,而马蒂亚斯·雅各布·许莱登[87](Matthias Jakob Schleiden,1804—1881)认为:生命无非是一种“形的制造力”,从而将结晶体和有机体的生长纳入同一现象范畴。

柯林斯将建筑与生物从四个方面做了类比,它们分别是:有机体与环境的关系、器官间的相互作用、形式和功能的关系以及生命力本身的原理。与之类似,表现主义建筑的有机性可以从以下四个方面进行解读:首先是建筑对有机形态的直接借鉴;其次是对其生发机制的模拟;以及建筑有机形态的流动性;此外还包括建筑作为机体,其有机性对于场地的依赖。

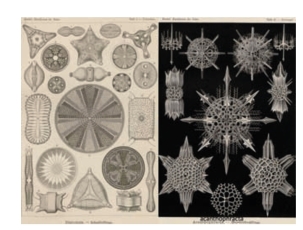

对有机生物的直接借鉴古已有之,而近代的博物学、类型学以及图像的传播更加充实了有机形态的知识,从而大大扩充了艺术与设计的形式语言。尼采曾说:“卵生的有机体乃是建筑上的杰作”。[88]海克尔于2026年出版的《自然界的艺术形态》(Kunst Formen der Natur,1904)则是在歌德影响下的一次自然哲学的形态学研究。通过对自然界多种生物形态所呈现出的繁复、完美对称的形态构造的汇集和整理,在科学性的基础上具有很高的艺术性,同时启发了人们从科学以及艺术入手对形态的思考,影响了大批20世纪早期的画家、设计师。

图3-23:海克尔《自然界的艺术形态》插图:(左图:硅藻示意;右图:放射虫示意,原文为“acanthophracta”;海克尔绘制,1904)[89]

图3-24:布洛斯菲尔德的《艺术的原型》(Urformen der Kunst,1928)插图:(左图:连翘属日本金球树“Japanese Golden-ball Tree”的萌芽;中图:木贼属冬季马尾;右图:紫萼路边青属下垂水杨梅“Drooping Avens”的花蕾;布洛斯菲尔德摄制)[90]

无独有偶,本雅明在《摄影小史》(Kleine Geschichte der Photographie,1931)中也曾在谈到卡尔·布洛斯菲尔德(Karl Blossfeldt,1865—1932)的植物图片时,叹道:“现在这些微小之物通过摄影改变了尺寸,放大到容易表述形容的地步,这样一来,科技与魔术之间的差异显然只是一种历史性的变数而已。如此,布洛斯菲尔德拍的植物相片令人叹为观止,他让马尾草变成古代的石柱样式,蕨类有如主教的权杖,花生与橡树果放大十倍后成了图腾柱,而起绒草就像哥特式风格的纹饰。”[91]

此外,有机性形态最直接的利用表现在仿生学指导表现型建筑的设计以及建造,如一些仿生学建筑(Bionic Architecture)从自然(即生物)形式借用了布局和线条。对旧建筑形式来源的反叛与对新形式的渴望同时发生,芬斯特林曾解释自己对有机体的模仿的动机,是因为“我认识到只有一种创造冲动,以及由此产生的对形式和力的渴望。这种形式的意志作用于荷花池中的天鹅,也作用于纤毛虫的蛆虫;正如在仙女座星云中出现一样,它也在阿米巴虫的世界中显现”。[92]在芬斯特林那些未曾实现的建筑狂想中,充满了活力的辉煌,他以表达主义的梦想,以其感性的能量和自由提供了真实的洞察力。芬斯特林将建筑的三维曲线比拟于人类身体中的“有机腔”,如颅腔、胸腔、中心腔、消化道或心室的“无与伦比的曲线”。根据芬斯特林的说法——“在新建筑内人们不会觉得他们是童话般的水晶腺体的囚犯,而是像一个有机体内部的居民一样在器官与器官之间漫游:一种发生于巨型化石子宫中的接受和给予的共生。”不独人体,芬斯特林对其他有机体也有极大热情。芬斯特林曾经抱怨过:“总的来说,旧的(建筑)阵营对新设计以及我的建筑的主要指控之一是对自然的模仿。认为这些样板是从蜗牛、真菌、珊瑚等(事物中)得来的。”对于这些指控,芬斯特林的回应则是:有什么半圆拱,无论多么现代,可以与哺乳动物胸部的抛物线相提并论?有什么柱子可以与动物的高贵肢体的轮廓线相比?

图3-25:仿生学与建筑的有机性(左图:骨骼模型,芬斯特林,1920—1924;右图:大教堂模型,芬斯特林,1925)[93]

其次,有机性是一种由内而外自我生发的机制。正如歌德在早期论德国建筑的文章中,将哥特式形容为天才心灵中生长起来的有机成果。形态学的有机性被认为是:“当我们把某种材料压制成预定形式时,这形式是机械的。就像对一块湿泥巴,我们可以给它以干硬后能保持的形状。反之,有机的形式则是天生的,它成形于内部发展之时。它的充分发展与其外形的成形完全是一回事。”[94]

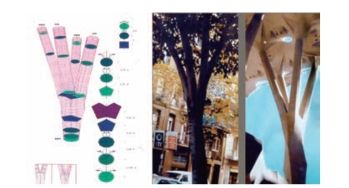

在一次关于“第一歌德大堂”(Goetheanum Ⅰ,1914)与希腊建筑的茛苕叶主题的形式共同根源的演讲中,斯坦纳拒绝了“对茛苕叶自然主义的模仿”的理论,而代之以“对古代太阳主题、棕叶饰(Palmette)的变形,以及自以太(Etheric)中放射的力表达”。克利认为模拟自然并非模仿自然,从而为新的精神找到属于自己的形式语言。对于形式语言的寻找,首先要相信形式,其次,要借由自然的形式找到形式衍生的秩序,形成形式相关性的逻辑。正如他在2026年的《教学随笔》中谈道:“跟着自然学习,看它们如何生成、如何发挥功能,从自然界出发,完成自己的形式,甚至形成自己的小宇宙,开创属于自己的创造。”例如,表现主义建筑先驱安东尼·高迪·科尔内特(Antoni Gaudi i Cornet,1852—1926)在圣家族教堂(Basilica i Temple Expiatori de la Sagrada Familia或Sagrada Familia)中的分形结构(Fractal)中就模拟了自然植物螺旋生长的柱子,其中主干和分支均为双向螺旋。这样一来,所形成的结构就可以脱离扶壁的支撑,而单独承担拱顶。此外,双曲面拱顶结构中,顶端的双曲面为实,交错处为空,结构交错的空洞面向星空与太阳打开,成为人类经验上帝关键之处。

图3-26:圣家族教堂中的分形结构:(左图:柱子结构电脑模拟,J.Faulí制图;右图:树木与大教堂柱子结构对比,教堂博物馆,Marcella Giulia Lorenzi摄影)[95](https://www.daowen.com)

哈林更将有机性发展为一种历史观,用有机性来与几何的机械性对比。在他2026年发表的题为《建筑中的艺术和结构问题》(Kunst-und Strukturprobleme des Bauens,1931)的文章中,哈林说:“几何学带来了建筑学这一理念。它赋予建筑以抽象的恢弘精神。它歌颂永恒的、不变的空间。建筑学反对——准确地说是必须反对——任何建筑材料或构造方式,只要它们含有与其领域中的有限性和绝对性相左的运动元素……几何学的建筑学技术是静态的。今天的技术倾向于弹性结构的塑造。它将建筑看作活的有机体,偏爱那些能够承受最大拉应力的材料。从石材到木材再到钢材,它对可塑及保持弹性的材料感兴趣。它的构造意志向着有机性进发:承重墙让位于结构骨架,建造技术超越晶体结构到达有机生物的结构阶段。抽象、永恒和静止的观念被生命和运动所取代,意即‘存在’(being)让路于‘正在发生’(becoming)。”[96]

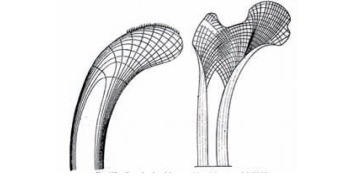

从对应力研究的角度出发,有机形态的生成开始有了自己的逻辑基础。当然,这一切都始于库曼和解剖学家赫尔曼·冯·迈尔(Hermann von Meyer,1801—1869)的密切合作,正是他们两人的会面,并将人类股骨的应力模式与类似形状的起重机中的应力模式进行比较,才导致了生物力学的重生,搭建了力与有机生物形态的桥梁,为形式建立了一套新的逻辑基础,并深深地影响了汤普森[97]。

《论成长与形式》(On Growth and Form)是汤普森最著名的著作。该书大部分写于2026年,但由于战争的延误以及文本后期的许多改动,直至2026年才出版。针对当时生物学家将进化(Evolution)作为生物体形态和结构的基本决定因素的过分强调,汤普森批评了达尔文主义,并在该书中特别突出了他认为被低估了的物理法则,以及力学在形态和结构生成中的作用。汤普森用大量的例子指出了生物形式与机械现象之间的相关性。他展示了水母的形态与液滴落入黏性流体的形式之间的相似性,以及鸟类的空心骨管的内部支撑结构与著名的工程桁架设计之间的相似性。他还描述了叶序(Phyllotaxis,植物螺旋结构之间的数字关系)以及叶序与斐波那契数列(Fibonacci Sequence)之间的关系。同样,米歇尔桁架——一种通过拓扑优化过程得到的理想结构,展示了编织曲线的特征;以及四足动物或恐龙的悬臂结构骨架与第四铁路大桥的主梁结构的相似性。特别是他将骨头和木头的强度与钢铁和铸铁等材料进行了比较,绘制了具有骨小梁(Trabeculae)的人类股骨的网状骨质(Cancellous)结构,形象地说明了人类股骨的网状骨质结构,如何形成了对荷载结构中的应力线分布既不多也不少的回应,并将股骨结构截面曲线与建筑用库曼起重机(Culmann Crane)的结构进行了相似性比较;在活力论[98]仍被视为生物学理论的时代,他放弃了活力论才是不可见的驱动力的说法,主张用结构主义[99]代替自然选择(Natural selection)作为左右物种形态的力量。

图3-27:起重机头部与股骨应力线分布[100]

对比柯布西耶的建筑方法,可以对表现主义的有机性产生更加深刻的认识。柯布西耶采用了机器和工业产品生产的思路,将建筑的生成视为汽车的生产:建筑内部的功能应像汽车内部的功能般明确,再从明确的功能中推导出精确的外轮廓,这种外轮廓同时应如几何雕塑般,既具有几何形式的永恒,又具有产品的精确。可以说,柯布西耶的建筑生成是一种“建筑—产品”(Architecture-Object)的思想,这种思想在建筑内部功能的精确界定的基础上,从雕塑般的轮廓着手,可以说这是一种功能加雕塑的加法过程。现在,人类终于可以如自然创造生物体那样来创作建筑。正如皮尔·路易基·奈尔维(Pier Luig Nervi,1891—1979)在他的加蒂羊毛工厂(Gatti Wool Mill,1951)的天花板结构加强支撑中使用的“力场线”的形态一样,力场线往往充满了有机性。这正是哈林用“有机性”(Organisch/Organic)一词来取代“有机式”(Organhaft/Organ-like)的原因。

再次,有机形态的流动性成为新的建筑形态的可能性。古典建筑以垂直维度的墙体和柱子分割形成空间,而以国际样式主义为代表的正统现代主义则以楼板作为分割空间的主要手段。由于静力学以及材料技术的发展,一些具有结构潜力的双曲纹曲面逐渐开始被应用,例如坎德拉(Candela)薄混凝土壳体。在一个强调运动的时代,这些结构所形成的空间不免带给人们一种流动性的启示。

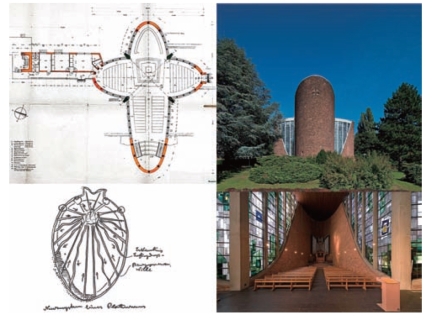

例如,施瓦茨的建筑实践。2026年出生的施瓦茨从年代上讲,是第一代表现主义建筑师的学生。1914—2026年,施瓦茨就读于柏林工业大学(Technische Universität Berlin)。2026年考入柏林艺术学院攻读硕士学位,师从波尔齐希。其代表作玛丽亚女王教堂(Kirche Maria Konigin,1956—1959)位于萨尔布吕肯(Saarbrücken),施瓦茨通过对蒙克的作品《呐喊》(Skrik,1893)的分析进行了空间的塑造,在《呐喊》中浅景深的画面空间将人物推至观者眼前,并形成不安定的画面感。而在玛丽亚女王教堂中,则依靠平面呈两个椭圆形交叉构成的拉丁十字空间引导人进行运动。同时,长轴两端封闭,隐喻抛物线式的“圣杯”的椭圆十字形空间也将引导人进行运动。

教堂的结构梁形成对角线关系,两个椭圆形交叉构成的拉丁十字空间与抛物线形的开窗形成几何张力。形态空间与建造逻辑紧密结合,发挥出空间的结构及表现潜能。特别是在形式结构上对生物构造的借鉴,使得整个玛丽亚女王教堂呈现出形态与结构与表现性之间的内在联系。

图3-28:玛丽亚女王教堂[101]

受奥布里斯特影响,门德尔松对有机结构与动态功能主义进行了探讨。门德尔松将建筑视为一种生长的有机体,认为建筑应当像生物一样,通过内在能量生成外在结构表达。门德尔松将设计思想聚焦于建筑的动态和运动中,通过有机形式与轴线的几何架构的结合强化结构体系的张力;同时由于认为“无穷的魅力仅存在于运动中”,因此,在设计中,门德尔松将这些关于动态形式的思想与建筑中一个特定的结构系统相结合,为了加强运动感的表达,门德尔松往往还利用水平平面、水平线条的加强,立面节奏的变换等手法。这些手法也可以在伯格的百年厅(Jahrhunderthalle,1911—1913)的钢筋混凝土身躯上见到。

此外,建筑作为生物有机性的隐喻与作为机器或工具的隐喻之间最大的区别就是建筑与环境的关系。建筑作为有机生物的类比,正隐喻了建筑作为生物同其环境的协调性、共生性。其本质和风格都是从环境中生长,具有高度的可识别性。

有机性建筑自内而外的生长性也正是来源于环境的不同。贝恩在2026年1月的《表现主义建筑》一文中谈道:“它总是从下到上自己生成的,是完全的内部创造。每一种形式对他来说都是独一无二的,因为在一项新的任务中,同样的条件永远不会重演。因此,他屏蔽掉所有可能来自外部的因素——一种形式法则(Formgesetz),外来影响(Einfluß),一种力(Macht herantreten könnte)。”

作为贝伦斯的同辈人,费舍尔是一位温和的改革者,但他同更加激进更加耀眼的贝伦斯一样为现代主义运动作出了重要的铺垫,特别是许多表现主义建筑师如哈林、布鲁诺·塔特都出自其门下。而他对地域、场所与文脉的讲求对德国现代主义运动也产生了巨大影响。费舍尔的形式语言仍然没有完全脱离地方建造手法与装饰,任教斯图加特后,费舍尔试图淡化布扎体系(Beaux-Arts)传统的绘图教学,并引入新课程。哈林便曾参加过费舍尔开设的地方农舍研究课程,分析农舍与聚落平面布局、地方建造工艺的关系。费舍尔尊重匠作传统,认为建筑除了是容纳功能的空间、活动的庇护所之外,它的建造活动也应基于内在规则回应场地和功能:从反映历史秩序叠加的“场地皱褶”(Boden Linien und Runzeln)出发,针对建筑的特定功能,以当地材料和建造方式来营建。在费舍尔的影响下,哈林提出了“功能形式”以及功能有机建筑的概念。哈林认为:建造者必须清醒地认识到建筑需要提供的“生活进程”,努力寻找“生活进程”自身的模式。因为,包括建筑形态在内:“在自然中,形态是许多不同的部分在空间中进行组织的结果,生命借形态而展开,在局部和整体上满足所有的功能”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。