在启蒙文化语境中,建筑的实用性(Utility)与文明的起源联系在一起,指向人类身体和心灵最为迫切的需求。从源头上去寻找,成为当时的新思路。这一思路得益于18世纪欧洲自然科学的大发展——不仅科学门类日益细化,同时大量的数据调查为各科学领域积累了大量的原始材料。为了将这些原始材料系统化以方便理论研究,就需要对原始的实证材料进行归类和整理。例如,自然学家、数学家乔治-路易斯·勒克莱尔,布丰伯爵(Georges-Louis Leclerc,Comte de Buff on,1707—1788)和生物学家卡尔·冯·林奈(Carl von Linne,1707—1778)所提出的生物分类学就是基于大量的实证材料,从海量的生物外表特征库中整理出物种或种类之间的相似性和互异性,形成系统化、连续性的分类图表以从中找出典型参照物,作为确立物种种群的关键,这一参照物被称之为原型。在建筑中,洛吉耶长老在其名著《论建筑》中所谈到的特定形式——原始茅屋正是建筑学中的原型之一,这一原型概念更多地指向其中建筑元素的理性构成:由四棵树形成的立柱位于一个方形的四角。枝丫成为梁,从柱子间水平穿过;树枝斜撑成为屋顶,形成稳定的三角形。这个原始的茅屋被洛吉耶看作所有建筑形式的起源,同时也是所有建筑学的准则。由此,可以看出洛吉耶通过回归历史原初找到的形成建筑形式语汇的出发点无非是遮蔽,无非是功能性的理性演绎。

在启蒙思想的影响下,功能与形式的问题得以展开。歌德在他最早的斯特拉斯堡的著作《论德意志建筑》(Von deutscher Baukunst,1772)中提出了“特征”(Charakteristische)概念,并认为显示出“特征”的艺术才是真正的艺术。所谓的特征就在于“一切都要依靠把对象认识清楚,而且按照它的本质加以处理”。歌德指出这种特征“尽管样式本身不合比例,但它还是和谐的。因为一种直感把它们创造为一个富有特色的整体……以炽烈的、统一的、奇特的、独立的情感对自身起作用,甚至对任何无关的事物都不屑一顾”[59]。通过对这种本身不合比例但仍和谐的样式的论述,歌德将特征和有生命的整体的概念联系在一起。同时,如果要充分显示出特征与本质的关系,就必须过滤掉无关事物,使事物达到自然发展的顶峰。在约翰·彼得·艾克曼(Johann Peter Eckermann,1792—1854)所编辑的《歌德谈话录》(Gespräche mit Goethe,1836)中,歌德对此的解释是一种合目的性:“要达到这种性格的完全发展,还需要事物的各部分肢体构造都符合它的自然定性,也就是说,符合它的目的。”[60]无独有偶,雅克-弗朗索瓦·布隆代尔[61](Jacques-François Blondel,1705—1774)也曾经模糊地提到这种形式与建筑特征之间的关系,认为不同类型的建筑应该具有与自身特殊意向相符的印记和特征,这种印记和特征决定了建筑的形式,通过由此获得的形式使得观者和使用者辨认出建筑的类型和目的。但他并未明确指明,这种决定了形式的特征应当是什么,这一点被他的追随者让-尼古拉斯-路易·迪朗(Jean-Nicolas-Louis Durand,1760—1834)加以阐明。迪朗认识到:作为建筑原理的基础,没有什么原则比“适宜性”(Convenance)更合适。换言之,就是建筑的设计和布局应该与它的使用目的完美契合。建造一栋建筑就是要解决某个问题,就是面对这个建筑所隐含的功能要素,就是满足它牢固、经济、实用等方面的具体需求。而功能正是指向这种建筑所有需求的总体性。特别是工业建筑及博览会的兴起,强化了人们对于经济及实用性的关注,水晶宫为现代建筑带来了革命性的启示,也带来非建筑学的工程建造特征。例如,新建筑的工程美学、支持机械生产等。建筑的功能得以加强,新建筑的空间成为功能的容器而非美学的载体。

但真正要将功能与形式作为一对辩证关系放在一起,并对它们之间的关系进行详细地考察,离不开对自然科学的借鉴。例如,从某方面说,将进化归因于由自然界对现存形式的选择,或者是对过时形式淘汰的达尔文的进化论,必然由于假定形式在先而支持了“功能追随形式”。与此相对,在建筑中,形式是一种功能的理论。路易斯·亨利·苏利文(Louis Henry Sullivan,1856—1924)也曾经说过类似的话,而在他面前的还有自称“扬基石匠”的霍雷肖·格林诺(Horatio Greenough,1805—1852)。格林诺虽然生活在古典和希腊复兴的时代,但却是比较系统和全面地探索现代早期新的建筑美学的思想家之一。他从审美角度来考察生物和机械的功能:“比较造物主的作品以及其他所有的人类造物,如果有什么是造物主清晰运用了的造物原则的话,那就是坚持不懈地将形式与功能相适应的原则。”从功能出发,格林诺夫定义美是“功能的允诺”(Promise of Function),行为是“功能的在场”(Presence of Function),而个性则是“功能的记录”(Record of Function)。这一思想被芝加哥学派继承:既然自然界中的事物都具有自身特有的形状、形式、外部造型,这种特有的形式就彰显出自身的本质,与其他事物区别开来。在对自然的沉思后,苏利文将格林诺的思想置换到建筑的形式与功能的思考之中。但在格林诺形式与功能的思想基础上,建筑上的“芝加哥学派”(Chicago School of Architecture)突出了功能在建筑设计中的主导地位,力图摆脱折中主义的羁绊,提出“从内到外做设计”“装饰是虚假的美”“形式适合功能就是美”等思想。从发生的先后顺序上明确了功能与形式的主从关系,因此,苏利文在这里强调的并不仅仅是形式对功能的表现,还是功能作为创造原点对形式的组织和生成。芝加哥派在方案设计中注重内部功能,立面简洁、明确者,强调结构的逻辑表现。通过对苏利文、赖特的影响,这些思想日后都成了现代主义,特别是功能主义者的基本论点和理论基础,“形式遵循功能”成为“功能主义”的原则术语。

正如申克尔所说:“两种元素必须被清晰地辨别出来:一个朝向实践的必须,而另一个仅仅为了表达纯然的理念。千年以来,前者被缓慢地提升为一种理想,而后者则最终变成了视觉问题。”事实上,形式和目的长期处于分离的状态,在形式建筑和功能建筑之间存在着巨大的鸿沟。因此,无论从理论上还是从实践上,现代主义的开端均伴随着对功能主义的讨论。功能主义一词的含义到底是什么?形式又是什么?究竟是形式追随功能,还是功能追随形式?当考虑表现主义建筑时,特别是将其嵌入社会环境中进行考虑,一个不可回避的问题就是功能与形式的问题。而这一问题被贝恩形象地比喻为建筑属性的工具与玩具之争。在1926年的《现代功能建筑》(Der moderne Zweckbau,1926)中,贝恩写道:“早期的房子也纯然是功能性的,就本质上来说就是个工具。但是当我们研究人类早期文化之时,我们发现游戏的本能欢乐也伴生在实际的需要中……从房子诞生之初,它就已经兼具玩具和工具的属性……形式的法则周期性地改变着。但是如果形式法则毫无疑义是所有建筑物起源中的次要元素,那么它们也在人类建筑的历程中变得更为强大、更为严格、更为根深蒂固——甚至比单纯功利目的的实现性更强大、更严格、更根深蒂固。形式的考量压倒了实用的考量。工具的角色赋予建筑以相对性,玩具的角色则赋予其绝对性。建筑必须在这两种张力之间维持平衡。”[62]

由于游戏的天性导向对形式的兴趣,因此作为玩具的建筑一定要好看,还要具备一定的形状。贝恩认为正是人类游戏的天性建立了形式的法则,尽管这些形式法则容易随着时间的改变而改变,但这正是所谓的建筑艺术或者建筑风格。同时,也正是基于对建筑工具属性的隐性或显性的判断,建筑开始了对其自身作为工具目的——功能的回归。阿道夫·路斯(Adolf Loos,1870—1933)曾经有言:“房子与艺术不相干,建筑也不属于艺术吗?是这样的。只有很少一部分建筑归属于艺术——坟墓和纪念碑。其他所有为特定的目的而服务的建筑都应当排除在艺术之外。[63]正是在对建筑工具属性的身份认定的讨论中,迪克的信徒阿纳托尔·德·博多(Anatole de Baudot,1834—1915)在他去世后才出版的《建筑、过去与现在》(L'architecture:Lepassé.—Leprésent,1916)中将建筑与机器进行类比,问道:“在陆地和海上的运输工具的新形式之中,难道我们不是有了最有用的和最有趣的典范了吗?它们曾被赋予路易十四时代的马车或船只的形式了吗?完全没有。其内部关系和外貌是从科学的和工业的数据推断出来的。因此,固定的蔽身之处,就是说建筑,为什么不用类似的方法设计呢?”[64]

实践证明,功能性建筑并不像人们猜测的那样,由于对形式的疏离而造成审美的缺失。既然由于繁饰而导致功能性减弱的形式性建筑绝不像人们预期的那样有吸引力。同样地,以表现主义建筑为代表的现代主义早期探索,通过功能与形式的结合也带来一种新的美感。事实上,“表现主义建筑”这个词正是贝恩1912年年底与布鲁诺·塔特相遇后,贝恩为了定义布鲁诺·塔特身上所具有的独特艺术幻想和客观性功能的混合而首次提出的。通过对表现主义建筑师及其作品的理解,贝恩开始将工业建筑界定为现代文化更新的主要手段之一。他提出了几种方法,但其中只有“理性主义”才被认为是合适的。在这里贝恩所指向的“理性主义”建筑具有特殊含义,它结合了清晰的功能目标或者说客观性(Sachlichkeit),以及内在必然性和人的使用需求;通过“形式”进行精神层面的抗争,将建筑从单纯的实用主义提升到有机的艺术性层面。例如,波尔齐希的工厂和布鲁诺·塔特的展览馆。但将功能与形式进行最深入及最系统论述的表现主义建筑师应该是哈林。哈林作为有机功能表现主义者,认为设计本身应该是功能主义的,而哈林本人也正是一个纯粹的功能主义者。“功能主义”这一名词在历史上的含混和暧昧,使得它在过去和现在常常被用在跟原义相反的方面,被误解为“理性的”,成为某种特定建筑方式的称号,用于描述一些冠以机器美学名头的立体派、风格派运动,包括吉提恩的以“时空连续性”为要素的建筑元素,甚至是国际式建筑。但哈林的功能主义理论则认为:针对建筑使用者的运动方式,应寻找最符合其功能需求的空间形式。哈林将这一形式生成法则命名为“功能形式”(Leistungsform/Funktionale Form)法则。之所以是Leistungsform,因为语源上,“Leistung”的含义是成就,努力的结果。一座建筑物的实现(Leistung)就在于对它所要呈现出的服务的充分满足。[65]

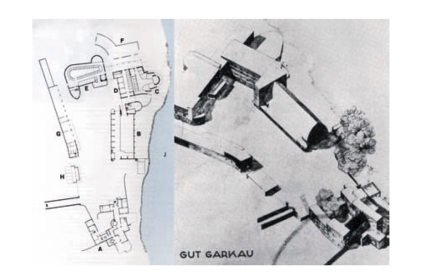

“功能形式”首次出现于1922年,在哈林为莱比锡火车站竞赛项目第二次做的方案中。而对“功能形式”的详细解释和说明,则发生于他为加考农场(Gut Garkau,1923—1926)的辩护文章中。这也是哈林对他的功能性设计最全面的一次解释。正是按照“功能形式”的原则,哈林设计了吕贝克附近位于加考的农场。整个农场包含一个新的农舍,但只有谷仓、牛舍两个核心单体和一系列农具屋被建成。加考农场的“功能形式”首先体现在依循农业劳作流程与场地边界而进退转折的建筑布局上。其中每个单体的平面都反映出人畜关系、人与农具的关系,甚至牲畜之间的“社会”等级关系。这一特征与同样作为现代主义早期的农业建筑设计实验的柯布西耶的“光明农场”(Réorganisation agraire,ferme et village radieux,Sans lieu,1934—1938)对比时,二者的形式生成形成了鲜明的反差。

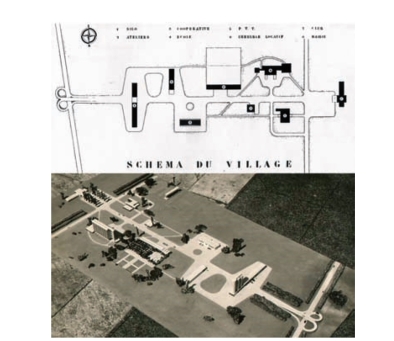

光明农场是一个法国合作社形式的农业建筑实验,它试图通过遍布法国全境的家庭农场形成法国国家生活中农业的调节机构。规划项目中包括生产用的筒仓,用于农产品流通的供销中心,以及一些附属的市镇大厅、俱乐部、学校等。在光明农场方案中,呈现出对以交通流线组织空间的严格遵守;同时,考虑到未来合作社农庄大规模推广的可能性,光明农场的建筑技术采用了适用于大规模生产的金属结构标准件,结构上采用标准的扁平拱顶农场形式。在光明农场方案中,充分体现了几何形式的第一性,正如柯布西耶给建筑师的三项备忘中谈到的:人类的眼睛生来就是为了观看光线下的形式,因此,建筑首先应当被视为视觉形式;基本形式也是最美的形式。那么什么是最基本的形式呢?柯布西耶将之等同于方便计算和生产的几何形式。

图3-18:加考农场方案(左图为平面图;右图为鸟瞰,哈林,1922—1926)[66](www.daowen.com)

图3-19:光明农场方案(上图为平面图;下图为模型鸟瞰,柯布西耶,1934—1938)[67]

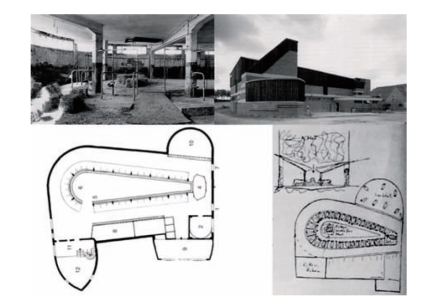

通过对“功能性”的另一种诠释,哈林提出了另一种“功能—形态”之路。他首先批判了柯布西耶的几何形式,在1925年的一篇名为《形式之路》(Wege zur Form)的文章中,哈林谈道“事物的形态可以是几何形式的——就像水晶那样——但是在本质上,几何形式绝不是形态的内容和起源,因此我们反对柯布西耶的(几何)法则。”[68]而哈林所指向的“功能性”在加考农庄的牛舍设计中得到了集中体现。虽然并不像莱比锡火车站那种精确的“运动图式”空间,但牛舍主要房间的形状再一次与运动流线相关。哈林在对牛舍进行流线考虑时,曾经针对牛在自然状态下的进食过程咨询过业主,并得出牛群成环状聚集在食物周围的答案。而公牛则占据了中轴线的尖角端,获得首要的地位,面对它的42个伴侣。哈林对此的解释是:“‘唯一的公牛,群牛之父,在宽松的房间中自由站立’,但公牛的位置必须作为整个平面中决定性的姿态来统率。作为种群之父它体现了其遗传特性,而且也是最大和最珍贵的动物。”[69]因此,为了体现其精神及社群地位,哈林将公牛的位置单独辟出,使其场所符合其种群地位。

图3-20:加考农场牛舍(左上:内部;右上:外部;左下:平面图;右下:平面草图及剖面草图,哈林,1922—1926)[70]

此外,通过42头牛所形成的环中间留下的空间,外形变成了卵状。对于牛舍的不规则平面,哈林用“牛群运动的无碍性”这样的词语来形容这个平面,为了避免牛头互相碰撞而形成的牛头之间的距离才是这一空间形状的唯一解释。然而,任何形状的房间都能保证足够的距离,只要空间足够大,因此,从哈林对卵形的选择上,也可以看出牛舍传达出的流动概念。而琼斯在《现代建筑设计案例》中关于加考农场一章中的分析则指出:哈林赖以做出决定从而塑造建筑外观的原因,是对牛舍、饲料、清洁、通风、采光等条件的正确解读,以及从结构和形式上对这些条件的回应。牛舍左边竖井的功能主要为了饲料添加,由于其底部的倒金字塔形,依靠重力,饲料会滑入牛舍地面上;而干草添加则来自牛舍上方二层的干草仓,通过环形大头一端的活动门倾倒入牛舍。整个牛舍的结构主要为混凝土板柱骨架,因此沿着牛舍不受力的外墙,大部分都开了水平高窗,为牛舍提供最大限度的光照。

哈林同时关注功能与表现之间的关系。加考农场在审美上是非常成熟的,并且也是非常个人的,甚至有些难以捉摸。但这里的表现并非如表现主义的攻击者所言的个人主义的表现。例如,首先哈林注重结构逻辑的表达,牛舍混凝土板柱的框架结构清晰,结构框架、填充砖墙和外墙木板之间逻辑鲜明,而形成结构和材料上的对比。此外,尽管哈林偏爱特殊的造型,但是他并不会刻意设计形状过分夸张的空间。作为一个功能主义者,在设计时,他将每种功能置于项目中最合适的位置。事实上,大部分表现主义建筑师都对个人表达没有兴趣,也反对建筑中的个人主义表现。表现主义建筑师关注的是建筑自身语言及其表达,这种语言通常由其目的而生成——建筑由其所服务的功能和需求来赋形。但表现主义的目的并非雷同于芝加哥学派的“形式追随功能”中的功能。表现主义建筑的目的在建筑的功利考虑之外,同时还考虑了建筑的表现性功能。这里的目的,正如歌德在1795年的《建筑》[71]一文中通过对帕拉第奥建筑的讨论,根据建造目的将建筑划分为三个层次:第一层次为“当下的目的”,指向建筑的功利性,建筑只需要利用技术和材料满足使用者实际需求;第二层次为“较高的目的”,实用之外,建筑还要“与感觉力相和谐”;第三层次是建筑的“最高目的”,在这一层次上,建筑成为美的艺术,在实用之外,还要满足人类的精神需求,为心灵带来提升。三个层次由低到高,在此过程中建筑获得恰当的表达。因此,建筑师需要功能以及一种新的语汇,这种语汇应当与生活、创造、运动和自然相联系,通过以上元素轨迹的顺应,发现功能形式。而当一些热衷于表现的建筑师自以为追随表现主义者的步伐的时候,实际上,却是对这种功能形式理论内核的背离,徒留空间形态,从而让自己的建筑变成一种形式上的意义,只是给予令人震惊的形式。形式先于功能发生,甚至在某种程度上,形式促进或引发了功能,而这恰恰是哈林所反对的。

建筑的自明性内涵到底如何界定?是作为一个整体对其功用的表明?还是建筑类型的互相区别?还是以建筑使用者的行为和目的为基础,进行建筑形式的外显,并随之引入有意义的表达?哈林通过加考农场给我们的启示:当建筑努力寻求最简洁、最直接的形式服务于建筑诉求的时候,即使它并没有从形式语言上进行乡土传统的借鉴,诸如民间艺术,或者以马头装饰的山墙等。但这建筑仍然比相邻的其他老建筑更好地融入了周边的乡村环境中。

但必须注意的是,功能形式的理论并不能涵盖现代生活的所有可能性。生活进程的道路是多种多样的,甚至是并无路径与运动途径可循的。例如,相对于工厂、农场这类生产性建筑的工艺流程来说,住宅等生活建筑的建造过程具有更少的限定性以及更广阔的可能性。虽然在住宅中的确有些特定功能只能在特定场所进行;但更多的生活内容,如交谈、写作等活动不可能只在设计师专门为每种活动指定的特定区域内进行,而且生活内容、进程以及对生活的理解是与时俱进的。当功能明晰到超越了实际的需求,就成为一种画蛇添足,只能导致自由性的削弱。在这方面密斯所代表的通用空间看起来更具合理性了。因此,在建筑功能与形式的辩证上,现代主义逐渐发展起两种不同路线:一条是形式追随功能,以功能组织不同体量,是一种非对称的、反古典的组合关系;而另一条则是功能追随形式,营造单一体量内不同功能的通用空间。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。