自19世纪开始,由于新的交通工具所带来的速度以及空间上的变化,得以使人们出现了新的空间意识以及视觉、体感经验,这种经验是快速、连续而持久的运动。在夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821—1867)所谓的国际性现代都市中,都市生活的经验孕育了最初的现代主义。19世纪末20世纪初的巴黎已经是比较发达的现代社会。发达的资本主义带来的是一种破碎和流动的时空观:人们快速地汇聚在熙熙攘攘的街头和广场,而彼此互不相识;生产与消费带来琳琅满目的商品,同时也带来稍纵即逝的流行,来不及一一捕捉感官印象背后的意义。作为我们想象各种感觉和心理活动的方式,空间和时间观念在19世纪开始发生的巨大改变,深刻地影响了人类的心理与感觉方式。对于马列维奇来说,在天空中飞行被认为是最终推翻由透视图法控制的视觉经验,在此基础上,产生出对事物的速度的、同时性的把握。

特别是时空是统一的,生命既在时间上,也在空间上延伸。作为对这种时、空认知转变的对应结果,19世纪出现了一种急速的认识论转型,科学告别了对于本质上的静态验证论的思考,转向了对于过程的研究。古典及近代科学中静态的、分类的、结构性的秩序逐渐让位于自然的“操作”秩序,一种可以容许生命不断更新过程的秩序,一种激发了生命世界的力和主宰着生命世界的法则的秩序。身体,一方面作为认知世界的感官以及媒介,另一方面作为被建筑服务的对象之一,对建筑理念的形成及变化具有举足轻重的作用。近代以来,随着机器生产、工业发展、视觉媒介以及意识形态的变化,对人自身身体的认知也经历了由物质到精神的不断变化。具体可以分为如下几个阶段:首先是受近代科学的影响,将身体作为机械来认识,这一阶段主要引入了数学和抽象的理念,从而开创了生物力学。其后,建筑对这一学科多有借鉴。在第二阶段,身体通过新的视觉媒介被作为运动的载体,进行动态研究。第三阶段中在建筑领域对身体的研究开始变得多元化:作为服务对象的研究导向了人体工程学,而作为运动中的有意识的物体,其行为开始得到研究,并进而将身体行为置入社会中解读。这种对身体物质属性进行剥离的倾向发展到极致,就仅剩下行为的场,而建筑作为行为的场域,其主要着眼点就是场域中人的行为以及关系。

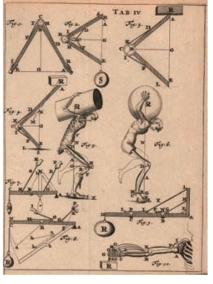

2026年出版的《关于动物运动》(De Motu Animalium)是乔万尼·阿方索·博瑞利(Giovanni Alfonso Borelli,1608—1679)之前撰写的论文。在这篇文章中,博瑞利开辟了一个将生物体视为机器的新领域,机械成为身体的新隐喻,而机械学也成为理解人体功能的关键。博瑞利16岁时去了罗马,在那里他成为伽利略的学生——液压科学的创始人贝内德托·卡斯提利(Benedetto Castelli,1578—1643)的学生,从而获得关于动力学的知识;博瑞利近50岁时,获得比萨的教职,在那里他与理论医学的主持人马尔切洛·马尔皮吉(Marcello Malpighi,1628—1694)密切合作。

图3-09:《关于动物运动》插图(乔万尼·阿方索·博瑞利,1685)[23]

在伽利略工作的基础上,他用精确的数学术语描述身体的运动,并将身体的肌肉骨骼系统描述为一系列简单的杠杆、滑轮和轮轴,可以弯曲、延伸、旋转和弯曲。出于对静态平衡的直观理解,博瑞利是第一个理解肌肉骨骼系统的杠杆放大运动而不是力量的运动,所以肌肉必须产生比抵抗运动更大的力量。然而在博雷利之后,这种对身体的研究几乎绝迹了。直到19世纪末,德国的克里斯蒂安·威廉·布劳恩(Christian Wilhelm Braune,1831—1892)和他的学生奥托·菲舍尔(Otto Fischer,1861—1917)发表了《人类的步态》(the Human Gait,1895—1904)一书,使工程力学大大推进,并开启了“步态的世纪”(Gait of Century)。

所谓“步态的世纪”,是指用一些新的视觉媒介来进行行为动作研究,最早来自法国天文学家皮埃尔·朱尔·塞萨尔·杨森(Pierre Jules Cesar Janssen,1824—1907)使用电影摄影来研究运动的想法,但这一想法首先由科学家、生理学家艾蒂安-朱尔·马雷(Étienne-Jules Marey,1830—1904)投入科学使用。马雷首先将地面反作用力与运动联系起来,并开创了现代运动分析,力的图景转变为运动的图景,原来古典的静态世界突然开始运动了。此外,马雷发明了“连续摄影”(Chronophotography,或译为定时摄影)。通过对同一个运动的连续拍摄,马雷将这一运动分解为数个片段,并将不同时间中不同形态的运动置于同一个平面空间,以达到直观身体运动形态的目的,从而将身体运动的机械性规律直观化、图像化。连续摄影成为马雷研究动物与人类的身体的视觉工具,在马雷眼中,人体只是一台运转的机械,一旦肉体放下了灵魂中对内在精神的思考,它便被融入科学与理性的秩序之中。对肉体运动和行为的研究一方面开启了人体工程理论,将人体作为工业品以及建筑的服务的客体予以关注。但更重要的是,这种对身体和运动的注视很快演变为工业制度下一种对身体的审查,对身体的控制,身体被置于充满统治性的、无所不见的注视之下。

图3-10:连续摄影对运动形态的研究(艾蒂安-朱尔·马雷)[24]

随着资本与生产的扩大,对身体的认识很快从机械的隐喻转化到对身体运动分析的利用。现代欧洲史学家安松·拉宾巴克(Anson Rabinbach,1945—)在他的《人体马达》(The Human Motor,1990)一书中,将这一过程归结为“从人体机械到人体马达”(From the Human Machine to the Human Motor)。其中“人体马达”的概念的理论基础正基于将身体视作运转的机械的隐喻,但“人体马达”的概念更重视工作或运作与效率之间的关系。在身体这一机械的运作中,疲劳被视作“疾病”,一种可以通过科学分析以及流程管理来消除的对效率的阻碍。伴随资本主义生产逻辑的渗透,这种借由流程管理及身体运作的科学分析,自19世纪下半叶开始逐渐演变为之后的泰勒主义(Taylorism)与福特主义(Fordism)。在这样的社会背景下,2026年弗里德里克·温斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor,1856—1915)出版的《科学管理原理》(The Principles of Scientific Management)系统地表达了泰勒主义的观点——对人作为机械与生产力进行管理和培训,其基础就在于以科学手段研究劳工生产效率最大化的科学作业方法:首先,从同一工种的工人中甄选效率最高、技术最熟练的工人作为样板,通过对其工作过程以及工作中身体行为动态的形态分析将身体运动分解为一系列的动作,在对这一系列动作进行计时和分析的基础上,过滤掉冗余动作后将最经济、高效的动作辨别提取出来,以此为基础确定流水线上最标准的作业方法。其次,高效动作标准化需要同时实行作业工具、作业环境的标准化。在标准化的作业方法和作业环境中,形成了根据运动形态分析计时而得来的标准作业时间,并以此来确定工人的标准工作量。作业流程的标准化和不断优化的高效性实现了对工人身体的规训和监管,这一方法逐渐取代了过去凭个人经验进行作业的方法。通过一系列的专业分工、标准化、最优化,泰勒主义实现了科学地对人体运动的分析和管理。

生命和身体被视为一个运动过程。卡雷尔认为:“人首先是一个营养过程,构成他的是化学物质的不停运动。我们可以把他比作蜡烛的火焰或者凡尔赛花园中的喷泉。它们的存在有赖于气体或者液体的流动。跟我们一样,它们根据那些赋予其生命的物质的质量和数量的不同而变化。就像长河来自外部世界又回归于它,物质永恒地流经人体所有的细胞。”[25]从艺术语言上,运动影像的运用开启了对生命运动和时间的思考。从运动影像之中,我们不仅可以观察到运动自身,而且还可以获得对时间的间接感受,对物体运动的研究进而演化为形式生成的视觉来源。抽象所进行的变形被视为一种正常状态的运动,从而影响了立体主义、未来主义等,而心理的运动则产生出物体形象的变形。作为早期的现代主义者以及未来主义的理论家,翁贝托·波丘尼(Umberto Boccioni,1882—1916)认为机械运动与速度所带来的形式意志可以导致对自然主义形式的排除。未来主义者对静止图像的打破,提出了运动的概念。在这种不同类型的运动转变中,在虚拟体积、速度和空间时间的维度中,事物只有放在一种不断变化的、基于互相关系的运动领域中进行理解。他在发表于2026年第一次未来派雕塑展览的目录序言中说:“物体的维度以及创造并包围物体的氛围形成了物体的量化价值;如果我们深入自身的感知能力并发掘出另一价值——质的价值,我们就会发现物体的运动。运动是一种质的存在,并且在我们的雕塑美学中,质就是感觉的等价物。”[26]

时间上,未来主义与表现主义几乎相平行。事实上,未来主义与表现主义也面临着几乎相同的问题。对内在的运动的感知与研究基于工业生产带来的城市病症——内在时间与物理时间的失衡。物理时间作为一种思维假设,是人类创造了数字上的抽象的时间概念,是为工业生产的效率而生。而“内在时间是身体及其机能在生命过程中所发生的变化的表现,它相当于人体的结构、体液、生理和心理状态的连续演替,这些连续演替构成了我们的个性”[27]。时间在自然界中并没有独立地存在,它仅仅是具体物体的一种存在模式,物体、生命、肉体、精神都有其自身的运动韵律及节奏。“任何生物和非生物都包含了一种内在运动、一种状态演替、一种节奏,这是它自己特有的,这种运动就是内在时间。”[28]“在随物理时间的滚滚洪流向前漂移的同时,我们还按照内在过程的节奏运动,这些内在过程构成了生理连续性。……物理时间与我们无关,内在时间才是我们自己。我们并不像钟摆那样坠入虚空,它同时被记录在精神、组织和血液中。”[29]

从物理时间到内在时间的转变背后是对人类的行为的关注。行为成为一种抽象,不同的行为可以建构人与人以及人与场地的关系,而对行为和场的研究成为建筑理解的另一途径。特别是由施莱默所进行的一系列实验剧场的研究。施莱默将人体视为一种新的艺术媒介,利用抽象概念,将平面的抽象转化为立体的雕塑,再将立体的雕塑置入场景里,形成空间场景。他开发的芭蕾舞剧三元芭蕾(Triadisches Ballett)是1921至2026年间在包豪斯诞生的最广泛的前卫艺术舞蹈,其形成最早可以追溯到2026年,受到阿诺德·勋伯格(Arnold Schönberg,1874—1951)的《皮埃罗·卢纳尔》(Pierrot Lunaire)的部分启发,同时结合了他在第一次世界大战期间的观察和经验。完整的三元芭蕾的思路基于三位一体的原则。它有3幕,3个参与者(2男1女),12段舞和18套服装。每个行为都有不同的颜色和情绪。前三个场景,以黄色的背景反映开朗、滑稽的心情;中间两个场景以粉色代表了节日和严肃的情绪;最后三个场景为黑色,反映了神秘和神奇的情绪。由于追求作为表现媒介的人造性,因此,施莱默认为木偶和木偶的运动在美学上优于人类。程式化的动作和人体的抽象更加能够表达他所研究探索的空间动力学建构。同时,对“姿态”或“空间”表演以及光线投影的强调,使得他对人体形态、服装设计的考虑成为一种雕塑性的主题,例如身体的抽象几何以及夸张的头饰和面具)。音乐以及舞蹈动作也随之确定。在对空间动力学和人类行为与场所的研究中,施莱默看到了由两股力量所驱动的现代世界——一个是机械论,将人视为机器,而将身体视为一种机制;另一个则是作为创造性欲望的深度的原始冲动。舞蹈的编排将酒神和舞蹈的情感起源综合起来,严格的抽象几何形式赋予最终形式一种日神精神。(https://www.daowen.com)

很明显地可以看出,施莱默的实验剧场并非一个稳定的建筑体量,但在行为和空间思考上同样包含了对身体、场所、人与人之间关系以及事件的思考。通过秩序性的表演来表达秩序的变换,建构起人与场景的关系。解放了对于空间的思考,空间在这里成为一种事件性的建筑。

图3-11:施莱默在包豪斯期间对人体运动与空间关系的研究(左上:立体空间法则——基于不可见的线性平面网络与立体网络之间的关系;左下:人的有机性法则——存在于人内在自我的无形功能中,包括心跳、循环、呼吸、大脑和神经系统的活动,所有活动的中心就是人类,它们的运动和放射形成了一个想象空间;右图:三元芭蕾研究手稿,1921—1923)[30]

相对于建筑作品作为美的艺术只服务于视觉的传统观点,歌德在2026年一篇未发表的论建筑的文章中,提到一些有趣的观点。歌德在文章中将建筑的和谐指向材料和目的的同时,更加指出它源于感觉力的本性。建筑的整体必须与感觉力相和谐,并且它首先应该主要为人体的运动感服务。正如在跳舞时,依据规则和节律的运动会带来愉悦感;“如果我们引导一个被蒙上眼睛的人穿过一座造得很好的房子,我们应该能够在他心中唤起这同样的感觉”[31]。运动成为一种行为,成为心灵秩序赋予肉体的律动。

因此,物体的形体要符合心灵运动的轨迹就意味着要对行为进行研究。这一点对建筑以及工业产品形式的生成尤为重要——门把手的形态未出现前,抓握的姿势就已经存在了,梯子的形式未出现前,人上升和下降的运动趋势就已经在那里了。正如建筑师保罗·博纳兹(Paul Bonatz,1877—1956)在名为《象征人民的建筑》(Repräsentative Bauten des Volkes,1935)的演讲中对斯图加特的学子们所说的:“(现代技术工程)并不产生于工程师简单的计算,而是通过一种追求韵律、提供张力并产生动力的创造的意图而诞生。这些建筑之所以令人愉悦是因为他们的理性和纯粹,不带有任何虚假的表征。”

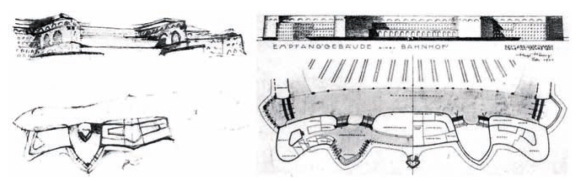

图3-12:哈林的莱比锡火车站的两次方案对比(左图:2026年方案草图;右图:2026年方案草图)[32]

事实上,表现主义建筑师哈林的功能主义建筑与运动关系尤其密切,正是对运动的认识和思考造成了哈林方案中的动态结构以及有机形态。例如哈林关于莱比锡火车站(Leipzig Railway Station)竞赛项目的草稿,分别在2026年以及2026年两次参加这次竞赛项目。2026年,哈林第一次对这一项目进行考虑时,运动就作为一种决定性的元素出现在哈林的建筑工作中,甚至在2026年的改良方案中,其两侧的扇形安排也是让人们更多地是在月台的近端活动而不是月台远端。乘客的流动性被巧妙地用来创造出一个波浪状的移动的空间。对哈林来说,波浪状的移动空间形状恰恰是乘客流动的必然结果。

波塞纳在《从申克尔到包豪斯——关于现代德国建筑发展的五个演讲》一书中曾经对哈林的运动以及建筑形式生成过程有过详细阐述:“人们可能会问,为什么运动会成为决定平面的一个中介因素?我想这也很容易解释。运动基本上是一个机械的模式,事实上,运动也可以用机械的术语来解释:当已知体积和重量的物质在用最小的摩擦力以某种速度运动时,需要寻找一种形状来作为容器盛放这种运动。确实,在建筑上,条件永远不会被陈述得如此清晰,其中一个重要原因就是运动很少是单一方向的。人们进入火车站或者展览馆,同样也要离开。即便如此,运动依旧是可见的,是明确的。因此,由一个清晰的目的(Leistung)[33]来决定一个目的形式(Leistungsform)。”[34]

由行为延展开去,社会也被作为运动的有机体。表现主义与古典主义之间存在几何与有机、普遍与特殊的分歧,正可以彰显出表现主义建筑的特质及生成法则——对历史形式、场地和人在空间中运动流量与轨迹的特殊关注。如鲁道夫·施瓦茨(Rudolf Schwarz,1897—1961)全心参与教会礼仪改革运动,认为仪式与信仰模式要和空间秩序相协调,因此他在进行教堂建筑的研究过程中形成了独特的思维方式。他从礼拜仪式的本质出发,认为人们的礼拜行为是教堂建筑形成的根本原因。其研究成果集中地体现在他2026年出版的《教堂的化身》(Vom Bau Der Kirche,直译为教堂建筑;英文版本为the Church Incarnate)一书中。这本书提出了著名的教堂“六方案”(Six Plans),但其实并非真正的六个建筑方案,而是教堂的六种空间结构,可以说是教堂礼仪的图解。空间结构的形式完全取决于礼拜活动的过程以及礼拜仪式的本质和精神特质。通过点、线、面的结合,形成了行为学图示。礼拜活动成为施瓦茨教堂设计的出发点,而至于运用何种材料、技术、形式或风格则成了次要的。

图3-13:鲁道夫·施瓦茨的“六方案”(图1为圆形,在最初的礼拜中,人们围绕在圣坛周围,从而形成最原始的教堂空间;图2为开放的圆,圆的开口给予礼拜空间以方向性,象征神的所在;图3为光明之杯,穹顶的开口引入光线,象征天堂;图4为天路历程,强调了礼拜活动中的方向性和对神的靠近;图5作为礼拜路径方向的终点,一般用于形成礼拜空间中的围合或半围合的壁龛或壁龛形空间;图6为礼拜的高潮,高耸的放射性穹顶。)[35]

运动成为表现主义以及未来主义留给现代主义最宝贵的财富,以至于扎哈·哈迪德(Zaha Hadid,1950—2016)在谈及21世纪的世界建筑时曾说:“最重要的是运动,物体的流动,一种没有任何重复的非欧几何,一种新的空间秩序。”这一陈述的出发点与李格尔在其《风格问题》一书中对森佩尔的批评非常类似。李格尔用“艺术意志”的概念取代了森佩尔的经验主义。在李格尔那里,“艺术意志”是一种准有机的“意志”或权力,它决定了既定时代的形式风格。斯坦纳对精神自由流动的强调反映了某种程度上李格尔的影响。他总结说,我们不应该寻找象征意义,而应该将“自己的精神运动”作为艺术形式的基础。简而言之,现在建筑应是受现代“艺术意志”驱使的“空间的创造”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。