20世纪德国艺术心理学家鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim,1904—2007)曾指出,“视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制,而是对现实的一种创造性把握”[11]。这也成为表现主义者对待视觉的起点。事实上,柏拉图早已意识到,人在观察事物时,眼睛会随即对它所感受到的刺激采取相应措施进行加工。例如,柏拉图在《蒂迈欧篇》(Timaeus)中曾讨论过事物被发现和认知的机制。他认为在人体的各种器官中,视觉是最先被发明的,而且眼睛可以放射出带有温柔光芒的火,诸神取来眼中的火,使它成为一种与光线相似的东西,换言之即是人内心的火从眼睛中流溢,而这种内心的火与外在的光性质相类。因此,“每逢视觉之流被日光包围,那就是同类落入同类之中,二者互相结合之后,凡是体内所发之火同外界某一物体相接触的地方,就在视觉中由于性质相似而形成物体的影像。整个视觉之流由于性质上的相似而有相似的感受,视觉把它触及的亦即触及到它的物体的运动传播到全身,直抵灵魂,引起我们称之为视觉的感受。”[12]

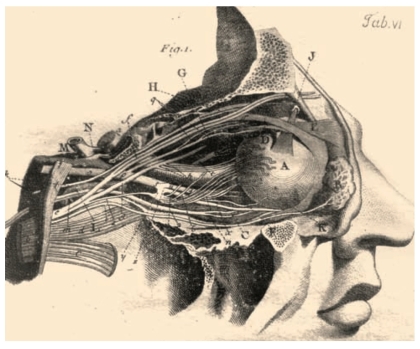

18世纪对于视觉问题的研究围绕着视觉与现实之间关系进行讨论。一些早期的视觉实证医学讨论依赖于艺术术语,认为光线在视网膜上进行“绘画”,其独特的“笔触”被大脑的“感官中枢”(Sensorium)接收,并被观者的大脑解读为“自然的草图”(Sketches of Nature)。那么视觉究竟是对心灵、对环境的准确描述,还是作为“自然的草图”仅仅是整个视觉过程的一部分?

图3-06:眼球与视神经结构图(Peter Degravers,1780)[13]

从人自身来说,近代对视觉的研究则从实证的角度日益将视觉变为一种主动性的器官,展示出一种主动性、运动性。视觉反映了一种两重性,眼睛作为视觉的器官“就外部来说,它反映的是自然;就内部而言,它反映的是人的内心世界。内在与外在的整体是通过眼睛得以完成的。”[14]歌德甚至将这种主动性发展成为一种“内在之看”,对此他一度把它称为“眼睛的本来生命”。……看同时具有承受和行动两种含义。观看不再是被动的接受,根据人们观看的不同侧重,眼睛也变得或主动或被动,从生理及心理上改变、调整着自身。正是视觉与心理的张力关系,形成人类的视觉感知。而在这种对视觉感知的不同理解中,一种新的性质出现了,那就是动态性。作为古典建筑中重要元素之一的比例,衡量的只是各元素、各部分之间的数量关系,注重静态性,形式并不被认为是力与运动的载体。因此,同“比例”这一概念的悠久的历史与汗牛充栋的研究相比,“动态性”的研究就相对少得多。但正如格式塔学派关于视知觉的研究告诉我们的,在视觉感知中,动态性是一种基本的特质。不独出现在美术和应用艺术中,在建筑中同样存在,这一点在巴洛克建筑中早已证实。如果不考虑结构及材料因素,那么,在表现主义混凝土或是钢铁结构的表现性与巴洛克式室内的灰泥幻想之间并没有太大区别,二者都满足了人对动态的感官需要。在斯坦纳位于多纳赫的第二歌德大堂的案例中,最先见到的东西恰恰是构成的特征和动态的运动:在建筑的东立面,外观更加沉重,对两侧翼的体量产生一定的压力;而在西侧立面则显示出更精致的面貌——侧面支持从主体中脱离,仿佛体量正要经历一个从初级到清晰的进化过程。仿佛从相对沉重而惰性的东部到相对精致的西部立面,体块开始运动了,这一运动也与游客运动方向相反。

阿恩海姆在格式塔心理美学的基础上发展为一种视觉动力学,在《建筑形式的动力学》(The Dynamics of Architectural Form,1977)一文中,阿恩海姆将形成空间的诸元素一一分解,并进行了视觉动力学上的剖析。这种视觉动力学其实早在阿恩海姆给予定义之前就早已存在。当海因里希·沃尔夫林(Heinrich Wölfflin,1864—1945)论述建筑空间的时候,就通过日耳曼和意大利空间概念不同的特性的对比,指出不同于菲利波·布鲁乃列斯基(Filippo Brunelleschi,1377—1446)限定形式的确定空间,另有一种“不受限制的和动态的”空间。

从另一方面来说,建筑或结构的动力学所表现的自觉性,依靠的是结构或构件视觉形式的动态特质。动态性本质是物体所固有的,因形式的基本特性的不同,如曲线或直线,扩张抑或收缩,开放抑或封闭,都会带来不同的视觉感受。波尔齐希在柏林大剧院改造项目中,衣帽间位置的柱列充满动态的造型。“在视觉上,短柱受压显得相对被动……这种柱子看起来像被压扁了……而长的柱子则有足够的视觉重量来建立自己的中心。从这个中心开始,矢量向两个方向流布,在视觉上对力进行反推……柱子的粗细也影响着视觉上力的分布。因此,列柱的长度对效果的影响是巨大的,动态效果因此也取决于……形状。”[15]

图3-07:柏林大剧院前厅列柱的动态视觉(波尔齐希,1919)[16]

此外,这种主观的视知觉还发展出一种“内在视知”。除了捷克科学家约翰·伊万杰利斯塔·蒲肯野(Johann Evangelist Purkinje,1787—1869)发表了一系列关于视觉主观性以及“内在现象”(Entoptic phenomena)的一系列著作外,歌德也曾清晰地描述过他的“内在视知”。歌德认为看与看之间存在着一种差异,精神的眼睛与肉眼必须生动地结合在一起,共同产生作用,否则人就会陷入过目无心的危险。因为,“如果不用精神的眼睛去看,我们就会瞎摸自己周围的一切”。对此,他极为赞同蒲肯野的说法,

在蒲肯野看来,眼睛是人自己的“想象力”,是“普遍的心灵的力量”的一部分。这种见解启发了歌德对自己的“内在视知”的描绘。他这样写道:“我或有这种能力,当我闭上眼睛的时候,想象在我的视觉当中出现一朵花,于是,这花就会逐渐伸展开来,从它的内部开放出新的花朵,四周簇拥着斑斓的绿叶,然而这并非我所见到的任何一朵曾经的真实花卉,它存在于想象之中,有着自己的规则……并且想要抑制这种汹涌的想象是不可能的,这种想象不断持续,不知疲倦。”[17](https://www.daowen.com)

歌德的这种“内在视知”得到了弗朗西斯·卡尔顿(Francis Galton,1822—1911)的证实和发展。在《人类的能力及其发展初探》(Inquiries into Human Faculty andlts Development,1883)一书中,卡尔顿在精神视觉(mental imagery)以及视觉(visionaries)两章节中谈及了人们内在的看。内在的看,是一种人们对已知对象随意看到的能力,它并不依赖于外部刺激,通过“心之眼”(mind's eye),思想本身的意志力得以呈现。当法国诗人、艺术评论家纪尧姆·阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire,1880—1918)谈及“奥费主义”(Orphisme)时,他将这种绝对抽象的立体派描述为“描绘新型结构的艺术,这种结构并非得自视觉领域,而全凭画家创造,其作品必须具有纯粹的审美快感、明确无误的结构和崇高的含义(即主题)。”时,他的“全凭画家创造”的视觉的源泉之一,便是精神之眼或者叫“心之眼”。通过调查,卡尔顿认为精神的眼睛确为一些人所具有,而且几乎每个人在童年时都具有,并且总结了精神之眼的几个特征。

首先,卡尔顿从实证的角度为情感与直觉的认知提供了理论基础。他认为这种对鲜明的精神图像的高度感知与高度一般性和抽象的思维习惯相对立,特别是使用词语作为符号进行推理的时候;而对那些努力思考的人来说,这种察知图像的能力即使掌握了,一旦不用也很易于丧失;并且,这种能力在人群中的分布并不平均,其力量和清晰度都取决于不同的主观意识。

其次,这种精神之力与感官视力以及记忆的关系都并不大。它比单纯的记忆或者说比感官视看所包含的内容都要丰富得多;卡尔顿进而得出结论,认为这说明“精神的眼睛是一种本己的创造,它具有一种创造力,这种创造力根据另一种不同于感官视看的准则创造出一个世界。……精神的看远比感官的看更具有个人的特色”[18]。

而且这种精神的眼睛还有一种特种表现——触视(Touchsight)。卡尔顿曾提到一些有趣的发现:有一些人可以用精神的眼睛同时对物体进行全方位环视,例如,一位杰出的矿物学家就曾经声称对于他所熟悉的矿物晶体,他能够通过触视同时看到晶体的所有切面。按照卡尔顿的描述,这种精神的眼睛可以在同一时间观察到其他人只能一次看到的东西,亦即通过精神的眼睛可以对事物进行同时性的把握。这种触视也许能够理解为:在某种程度上,精神突破了视点和视觉所产生的表象的偏差,而触觉有着视觉达不到的对空间的感知与规划,通过精神对视知觉和触觉的结合,从某种意义上来说,精神消除了时间。因此,当涉及形状、位置以及空间中的物体关系时,视觉图像对精神表现来说是最适合的形式。这种能力对每一位手工业者和设计人员都非常重要。[19]因此,在某方面来说,这种对触视的发现对绘画观念特别是设计观念的视觉形成也具有重要意义。纳吉将这种经验形容为从古典的固定的视点到“运动中的视觉”的转化。

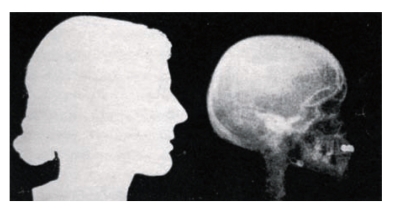

特别是触视导致的时间性因素丧失,对物体的同时性、全方位性的把握,使得人们将这种能力与摄影等新视觉媒介带来的变化进行联系。得益于现代科学的发展,摄影可以实现对光的捕捉并凝固成瞬时的图像。根据成像方式的不同,摄影术可以分成路易-雅克-曼德·达盖尔(Louis-Jacques-Mandé Daguerre,1787—1851)以及威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特(William Henry Fox Talbot,1800—1877)两种方式:前者是相机加镜头的成像方式,后者则是通过物体放置于光敏纸上或者X射线直接成像,又称为无相机摄影,亦即我们通常所称的物影摄影。两者分别导向了两种视觉认知,并由此从不同方面对不同的艺术与设计领域产生影响。

图3-08:头部轮廓和x光线下的头骨,路德维希·密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies van der Rohe)其出版物《纯粹形式的自然性》(The Pure Form is the Natural,1926)中的插图[20]

前者利用了摄影的“直接的观察”。正如观察家阿尔弗雷德·德布林(Bruno Alfred Döblin,1878—1957)对奥古斯特·桑德尔[21](August Sander,1876—1964)作品的评价:恰如帮助认识自然、了解器官组织的比较解剖学,桑德尔摄影作品中的科学性与客观性使其成为一种比较摄影,其超乎寻常的细节展现以及科学视角的冷静观察导向了形态学的研究。此外,由于“对相机说话的大自然,不同于对眼睛说话的大自然:两者会有不同,首先是因相片中的空间不是人有意识布局的,而是无意识所编织出来的。……摄影有本事以放慢速度与放大细部等方法,透露了瞬间行走的真正姿势。只有借助摄影,我们才能认识到无意识的视象,就如同心理分析使我们了解无意识的冲动”[22]。因此,对人类精神以及运动的研究也被囊括进来。

相比之下,作为历史最为悠久的摄影手段,物影摄影给予表现主义者和其他现代主义者的启发更为直接。物体为实,阴影为虚,对于物的展现,是一种由实到虚的转变,同时也是一次视觉的转变,通过这种转变或者简化,本质的东西得以留存。20世纪初,以物影摄影“雷摄影”(Rayograph)闻名的曼·雷(Man Ray,1890—1976)以及包豪斯的代表人物纳吉都强调光对物之运动的捕捉,主张抛弃作为主观视角的相机,从而将摄影回归到光与物本身的内在关系与状态中。对物影摄影的迷恋,既在于物,也在于影。由物及影的方式启发了柯布西耶等人对“物—型”(Object-Type)的思考。

本身无形的光,通过物体而显形。无论是相机摄影,还是无相机成像,从本质上看都是通过将作为能量的光的轨迹凝固于媒介之上的动态过程。光由虚变实的动态过程就是影的展现过程。影作为物的抽象是一次对物的提取,将一些形式的“噪音”过滤后的画面更加接近一种本质的状态。特别是2026年德国科学家威尔姆·康拉德·伦琴(Wilhelm Conrad Roentgen,1845—1923)发现的X光射线,在广泛运用于医疗影像领域的同时,也成为艺术领域中物影摄影的重要手段,丰富和扩展了抽象艺术中的形式语言。在对X光射线的应用下,人们获得了一种视觉上的穿透,一种“透明性”的启发,这种透明性启发了玻璃在建筑中的大规模应用,并与前文提到的“触视”一起,形成了现代主义建筑的平面透明性(物理透明性)和立体主义的透明性(现象透明性)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。