普罗提诺主义者认为人的精神乃是主的蜡烛,造物主乃是光的源泉。普罗提诺生活在古希腊晚期,城邦集体生活瓦解、个人主义开始抬头之际;由于在他生活的时代,人们的精神状态与“世界感”与20世纪初的人们颇多类似,因此,普罗提诺的学说在20世纪初也更容易获得共鸣。虽然,神秘主义内在冲突的特殊状况产生于个人主义,它马上就与起始点产生对立。神秘主义化的个人主义者宣称:必须消弭个人的个性,任何对于自我的执着都会妨碍对神和真理的认识。在南方的文艺复兴时期,个人的觉醒体现为对自我和个性自觉的意识;而北方人在对自我有所了解后却又很快在狂热的神性的追求中放弃了它。“事实是他只变成了一个个人,而非一种个性。因此,神秘主义同经院主义一样保持着超验性,在陶醉的因素以及对解脱的需求中起着类似的作用。”[63]

如何将自我踩在脚下,通过陶醉而达到对个人的超越?

尼采的答案是——“迷醉”。尼采曾经描述过这种理性和超验性的转换。在《悲剧的诞生》(Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik,1872)中,通过“日神”(Apollon)与“酒神”(Dionysos)两个概念,尼采将古希腊人的精神世界划分为两面:一面是日神精神所代表的和谐与稳定的表现,它象征着美之表象的幻觉之力,其感受状态主要靠“梦”(Traum)——对日神精神主宰的表象世界的执迷——来实现;另一面则是酒神精神所代表的冲突和分裂,它象征着狂暴放纵的冲动之力,其感受状态主要靠“醉”(Rausch)——“梦”醒后面对真实的彷徨、逃离与超越——来实现。日神与酒神的两面并非对立关系,相反,二者有时也可以互相转化。

在尼采看来,日神和酒神分别对应、象征着人类的两种基本的生命本能和原始力量。酒神所带来的迷醉力量体现了对观审表象世界的拒绝。“酒神因素之比于日神因素,显示为永恒的本原的艺术力量。归根到底,是它呼唤整个现象世界进入人生”[64]。酒神精神超越了现象界,直指本体界,使人超越了生的有限,从而到达与世界的混沌动荡的同步。这种自由境界亦即尼采所说的不计后果、沉浸于“醉”的状态,从而得以在非理性的自由律动中超越表象的局限,把握世界本质。

如何同时实现个体情感的表达以及个人精神的超越,从而达到与世界本质的共振与合一?普罗提诺给出的答案是——“光”。普罗提诺提道,创造就是一种光的流溢和生发过程,而“太一”或者“至善”则是流溢的光的源泉。普罗提诺的光之概念,一方面是指光的整体不可分割性;从另一个角度又可以进一步解释为光是神的“放射”说——个别灵魂的最后来源是神,神是个别灵魂的家,渴望回到神的怀抱。因此,光之学说又与情感和爱相关。光线的隐喻,经由普罗提诺,在基督教文化中流传下去,并且被赋予更确切的宗教含义。但其表达的内容被广泛应用于绘画、建筑和文学之中。甚至后来光亦与17世纪路易十四统治时期(太阳王)的权力,以及18世纪(光之世纪)的知识产生了关联。在19世纪与20世纪,光线又成为舍尔巴特著作中的主题之一:光芒更像是诞生的耀眼光芒,象征着崇高的新社会、新伦理的兴起。普罗提诺提道,“光不属于其他东西。辐射活动源自一种基质(substrate),但并不变成一种基质。如果有基质存在,它可能会在一定程度上受到影响。正如生命,它作为一种活动,是灵魂的活动。”[65]

事实上,无论是在尼采的迷醉中达到个体的消融,还是通过光的共振达到自身的提升,这两点都被表现主义继承了下来。表现主义者认为内在精神需要是产生一切艺术语言的唯一动力。要认识一切事物的本质首先应寻找到自己的灵魂,建立其灵魂的领导地位。从变幻莫测的外界表象面前转身,表现主义所谓精神的眼睛便是向着内心世界的回归,对自我的回归,循着这条自我和精神的线索回到原初。这些被禁锢人类灵魂的“文明”毁掉的现代人,不仅想从物质文明的牢笼中冲出,重新找到自己,而且更寄希望于在这种寻找中按图索骥,寻到足以对抗“文明”禁锢的“精神”之钥。为了唤醒人类深藏在心中的作为光之流溢的“神性”,表现主义建筑师尤为注重情感的表现,强调以建筑作为情感的容器以唤起大众对情感的共鸣,从而孕化出未来的真正属于超人类的现代的社会意识。例如:2026年《魏玛包豪斯成立宣言》(Programme of the Staatliches Bauhaus in Weimar)描绘了一个大教堂,大教堂的形象来自沃林格尔于2026年出版的《哥特形式论》一书,它象征着人们的共同努力。类似中世纪大教堂的塔楼顶端有分别代表建筑、雕塑和绘画的三颗明星,明星涌现出的光芒照亮四周,代表了将建筑、工艺和艺术结合到一个理想统一体中的总体艺术。

(https://www.daowen.com)

(https://www.daowen.com)

图2-01:魏玛包豪斯成立宣言的封面(1919,木版画,费宁格)[66]

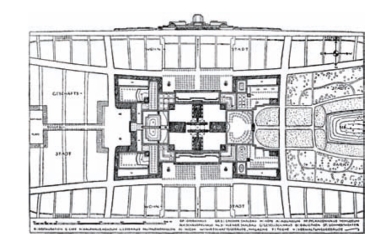

图2-02:《城市之冠》规划平面及天际线(1919,布鲁诺·塔特)[67]

再如,布鲁诺·塔特在他的《城市之冠》(Stadtkrone,1919)一文中,将承载新的公众情感与精神的社区大厅比喻为“城市之冠”,作为宇宙感情的载体,“一种虔诚地保持沉默的宗教。它并非孤立的,而是得到了为人民高贵情感服务的建筑的支持。这些(建筑)在前院被更为世俗的机制进一步分开:玻璃晶体周围围绕着的现实主义和活力,就像教堂前的年度市场和教堂展览一样。辉煌、纯净而超然的光辉,闪耀在不间断的色彩辐射之上。就像一片颜色之海,围绕着城市之冠,城市延伸着自己,成为新生命美好命运的标志。”[68]

由于光线并不能被理智分解,而只能以情感感知的方式产生共振。因此,表现主义建筑中的感觉的概念,也被解释成为一种以交感倾向为基础的爱。这种交感基础的爱,来自感觉,而感觉是真实的标准,因为人的心灵中天然地包含有能够分享色彩与形状的共有情感(Sympatheis)元素。普罗提诺宣称情感作为感觉,是“友好关系的一种并非理智的意识”[69]。在理智中找不到它,只有在性质类似的事物之间,才可以发生友好关系的共振。因此,这一角度指向从单纯的“一致的就是美的”,或是这个部分与外在世界的部分相接触产生的一致,或是一个孤立的部分与内在世界的灵魂相接触产生的“共鸣”。[70]

格罗皮乌斯在包豪斯成立宣言上再一次强调这种情感上的共振:“让我们来创办一个新型的手工艺行会,取消工匠与艺术家的等级差异,再也不要用它竖起妄自尊大的藩篱!让我们一同期待、构思并创造出未来的新结构,它把建筑、雕塑与绘画结合成一个整体。有朝一日,这种新的结构将会从百万工作者的手中冉冉地升上天堂,正如水晶般地象征着一种新的信念。”[71]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。