1. 黄锐的绘画作品

作为“星星美展”与“星星画会”的首要发起者与召集人,黄锐[9]一生致力于艺术家的社会责任以及艺术的先锋品质的实现。1976年清明节期间,黄锐曾在广场中朗诵自己的诗作《人民的悼念》。1978年底,与北岛、芒克共同创办文学民刊《今天》,并担任《今天》杂志的美编。黄锐设计的《今天》杂志封面,蓝底白字,一对作奋进状的青年男女侧影,昂首面向未来。在当时流行的众多以白色、红色、黄色等为主色调的图书封面海洋中,这一杂志的蓝色封皮颇显另类,蓝色象征天空、自由与无限,在《今天》的读者群中广受欢迎。1979年新春,黄锐在看完“新春风景静物画展”之后,萌生办展的强烈念头,与马德升一道,共同召集王克平、曲磊磊、钟阿城、严力、李爽、薄云等,举办了“星星美展”。

在第一届“星星美展”中,黄锐以圆明园废墟遗存为原型创作的“圆明园三部曲”让人印象深刻。其中《圆明园·遗嘱》与《圆明园·新生》(图3-3)两幅作品,“一是体现过去,一是体现未来。过去荒凉,阴魂不散,绿天红云,余恨未消,仿佛向子孙们告诫:记住这是在过去的光阴里被摧残成的这个样子。新生,抱着一种希望,在昏暗中爬起来,虽然很痛苦,但是还是互相扶着尽量站起来”[10]。《圆明园·遗嘱》运用圆明园残存石柱的形象,以刺激性的色彩来试图表达一种对过去(历史)的独特回忆。《圆明园·新生》变形为体型宏阔的年青男女互相搀扶着站起,表达一种对未来(希望)的独特希冀。此种象征意味,正如巫鸿[11]所指出的,这一代先锋艺术家“既把自己看作是国难的幸存者,也把自己想像成为一场新文化运动的先锋”[12]。亦如“星星美展”前言中所云:我们不能把时间从这里割断,过去的阴影和未来的光明交叠在一起,构成我们今天多重的生活状况。对于画家本人而言,“我觉得圆明园对我来说是另外一个象征,它不仅是一个民族自立,也包括一些文化纠纷,例如,东西方文化、资本主义和封建主义,中国兽首的历史等。圆明园离北京城很近,我们当时特别喜欢圆明园,我觉得它有一种情调。既是悲观的,同时又是阳光和乐观的。因为它实际上是一个开放的场地,这个开放的场地在于一种感情交流。我更愿意把它当做中国在那个年代成为废墟。因为我没有经历过列强瓜分中国的历史,但是我有被破坏的废墟的感觉。”[13]

图3-3 黄锐:《圆明园·新生》,布面油彩,70× 55cm,1979年

在20世纪70年代末与80年代初期,黄锐创作的一些带有后印象派和立体主义混合风格的作品也引起关注。1978年在北京举办的“法国十九世纪农村风景画展”对中国部分艺术家产生的冲击便是在宣传画模式之外找到更契合自己创作的无限可能性,陈丹青走向了“乡土现实主义”,黄锐在第一次了解苏联之外的西方绘画并被深深触动之后,走向后印象派重镇、现代主义之父保罗·塞尚(Paul Cézanne),其创作的《门》《故宫》《琴声诉》等油画作品便是塞尚与立体主义混合影响下的明证。主动学习与借鉴西方现代主义技法,融入自己的创作实践之中,不仅是黄锐个人跨出的一小步,也是中国艺术界走出封闭环境并最终涌现出蔚为壮观的当代风潮而跨出的一大步。

2. 马德升的木刻作品

作为“星星美展”的主要召集人之一,马德升[14]个性坦率、矜傲、激进,有较强的雄辩与鼓动才能。其主要从事木刻创作,受凯绥·珂勒惠支(Kaethe Kollwitz)、爱德华·蒙克(Edvard Munch)的直接影响,兼具批判现实主义情怀与表现主义手法,刀法斩钉截铁,黑白对比强烈,个人化风格强烈,在两届“星星美展”中引人注目。

马德升的木刻作品《息》(图3-4)在第一届“星星美展”中备受关注。作品整体笼罩在大面积的黑色之中,只有显露在天边的一丝光亮拉开了画面的纵深距离,同时将黑漆漆的天空与同样黑沉沉的大地在视觉上自然隔开,在地平线上缓缓行进的是一名正在驭牛犁地的农民剪影形象,凸出了“日出而作、日入而息”的古老、遥远与缓状恒境。近景中的一颗硕大的老人头颅逐渐沉陷于大地,其目紧闭,陷入沉思,还是沉睡?是短暂憩息,还是永久安息?不管答案如何,却都难掩日复一日的辛劳与疲惫,饱含无奈与苍凉。一只不合比例被无限拉长的手想要抓住什么,却又颓然无力,也使作品具备了某种程度上的超现实感。马德升曾经给自己的作品做了个注脚:“他默默地来到人世,又默默地离去,然而他却给土地留下千万滴汗水。”北岛的诗句“啊,我的土地/你为什么不再歌唱/难道连黄河纤夫的绳索/也像绷断的琴弦/不再发出鸣响”与木刻作品《息》含有近似的情境共通。《息》在当时的现实语境中,也会被解读为对农民的同情,有对历史苦难的沉思与对人之生存的关注,在宣传艺术充斥红光满面、欢声笑语的农民惯式形象映照之中,《息》带有的历史与现实批判意味则更为凸显。[15]

图3-4 马德升《息》,木刻,1979年

在第二届“星星美展”亮相的木刻作品《六平方米》中,画家极其狭促的画室取代了《息》中辽阔苍凉的黑色天地,从外部视角的宏大历史叙事退向内视角度的自我空间呈现。画室这一空间比伏契克“从窗子到门是七步,从门到窗子还是七步”的描述更为逼仄,墙上挂满了各种现代风格的绘画作品,画家的身体歪斜,几欲倾倒,头几乎顶着墙壁。画家的右腿跪在床上,左脚夸张地拖长,强撑着地面。画家的手中拿着画笔与调色板,正竭力退后以便获得一个能够整体观察作品的适当距离,画架背对观众,正在创作中的作品是什么,不得而知。马德升继续采用斩钉截铁的刀法,在强烈的黑白对比中营造出一个艺术家的自我空间,现实空间的狭促逼仄挡不住精神世界的自由热烈。“无论从构图、造型或木刻语言上,这幅作品都没有什么特点,更重要的是,作者过早地想从人们那儿获得对艺术家生活的同情,而放弃了自己对社会的同情。而‘同情社会’才应是主要为业余画家‘星星’的特点。”[16]显然,这一评价是对作品以及创作动机的过度阐释。(www.daowen.com)

3. 王克平的木雕作品

在两届“星星美展”中,王克平[17]的木雕作品引起了更为广泛的关注。当时还未听说过马蒂斯(Henri Matisse)、康定斯基(Wassily Kandinsky)的王克平,仅仅是一位纯粹业余性质的雕刻爱好者,却善于借用木头材料的自身特点,释放出一种不受任何学院派雕刻陈规约束的创作自由,创作出引起观众与纸媒热议的《万万岁》《呼吸》《沉默》《偶像》《无题》等作品。

图3-5 王克平:《沉默》,木雕,1979年

王克平在创作《沉默》(图3-5)的过程中,本计划将找来的这块带树疤的木头雕刻成一个人头,在审视原木造型与结构的过程中,他突然感到树疤像一块被木塞塞住的嘴。在雕刻完一只闭着的眼睛之后,觉得不能表达自己的思想,于是摸索着将雕刻好的眼睛蒙住的办法,王克平放弃了用纱布蒙眼的想法,最终采用在眼睛的位置刻上×号的办法,仿佛给眼睛贴上封条,完成了一件饱含批判精神与怪诞外相的木雕作品。《沉默》中的嘴部被坚实的木塞紧紧塞住,将嘴巴扩充到了非常夸张的比例,欲出声却又被外力强力封住。脸上的毛孔无限扩张,脸部特别是从腮帮到下巴膨胀扭曲,左眼被蒙,右眼无珠,整幅作品凸显出浓烈的窒息感、抗议性、可怖气息与一丝淡淡的幽默。尽管王克平自陈受过荒诞派戏剧的影响,但贝克特、尤奈斯库们与王克平面对的是截然不同的现实语境,《沉默》中“眼不能看、口不能言”的现实痛楚是荒诞派戏剧作者们所无法体验和表达的。王克平捧着《沉默》的图像曾刊载于1979年10月19日的《纽约时报》第一版。《万万岁》是王克平在第一届“星星美展”中展出的另一件引人瞩目的木雕作品。这一尊木雕作品制作比《沉默》精细,一只干细颀长的手从一颗脑袋上“生长”出来,手中挥舞着一本“红宝书”的实物,手与脑袋全都作变形处理,狂热年代的荒诞感高度浓缩在这尊木雕作品之中。正如王克平自己所言,“我搞木雕,纯碎是为了发泄我心中的感情。”[18]

《偶像》制作于1978年,出于展览实际处境的考虑,并未在第一届“星星美展”中亮相,在第二届展览中擅自展出,又一次引起强烈轰动。这件写实性相对较强的木雕作品,尽管头像的长度超出正常比例,五官都有一定程度的变形,但相貌特征仍然明显,帽子与额头交界处的五芒星以及作品名称等细节也加强了相貌特征的辨识度。与《沉默》借用木质材料自身的粗糙纹理相异,《偶像》的手工制作相对精细,经打磨之后的光滑木质映衬了雕像脸上看起来松弛的肌肉质感,似乎有一种缺乏生命气息的视觉效果。整件作品最大的特色是眼神与嘴角共同呈现出的神秘莫测的笑意:自得自怡,嘲弄轻蔑,宽大包容,清绝超逸?观者见仁见智。《偶像》的基调并非控诉与声讨,而是饱含幽默与调侃意味,展出这件作品需要特殊的胆识与智慧,在中国美术馆特殊的位置悬挂这件作品,引发出高度典型化而又可以无限阐释的隐喻,让每一名经历过风风雨雨的观众心领神会。《偶像》的轰动效应经1980年9月10日《新观察》半月刊的传播而扩展至全国。[19]

王克平的这些木雕作品因其在当时语境中的创作胆识而大放光芒,他的大部分作品都是从一段圆木上直接雕琢而来,体现了良好的空间意识与媒材感觉,但对于雕塑语言的推进并未做好足够的准备。在两届“星星美展”之后,王克平一度逐渐淡化“批判”色彩,却因过多模仿西方现代雕塑——《母与子》模仿布朗库西的《吻》《无题》模仿阿尔普而显得原创性严重不足。王克平于1984年移居法国,继续制作一些现实批判性作品,但因失去本土语境而日渐沉寂。

4. 李爽的艺术作品

李爽[20]格外引人注目的原因,不仅仅作为“星星画会”12位奠基人中的唯一女性成员,在1979年与1980年参与组织并参加了两届“星星美展”,更因为1981年与法国外交官员白天祥(Emmanuel Bellefroid)的跨国婚恋风波最终引发了涉外婚姻限制条件的修改放宽,李爽后来被媒体称作“‘文化大革命’后涉外婚姻第一人”。[21]

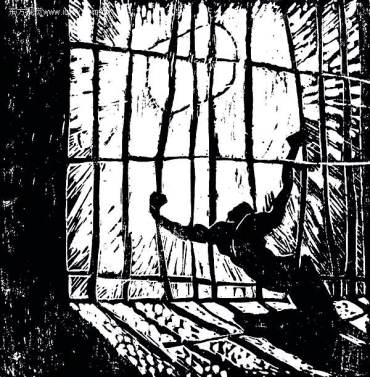

图3-6 李爽:《挣脱》,木版画,16× 17cm,1980年

在第一届“星星美展”中,李爽的作品《神台下的红孩》《日出而作日落而息》等让人印象深刻。“《神台下的红孩》中的烈日、红心和有点扭曲的人形,以及深红色的调子,给人一种焦灼的感觉。《日出而作日落而息》,以低垂的地平线横贯画面,凸现了佝偻状人形的挣扎状态,地平线上下,黄天黄地,使画面充满干涸和疲惫。……当时李爽的作品,已经把马蒂斯、表现主义和超现实主义的因素溶合得比较自然。”[22]那是一个在野艺术家充满愤懑、焦灼和批判情绪的年代,自学成才的李爽自觉借鉴现代主义绘画的各种形式,同时也能够将自己强烈的心里感觉清晰地表达出来。李爽的版画作品《版画1》(1979)、《版画2》(1979)、《挣脱》(1980)、《荒野的知音》(1980)等,以稚拙的刀法、强烈的个人风格表达了个体心理与处境之间的张力,对光的渴望以及对黑暗与阴影的深恶痛绝充溢着整个画面,这是一批强烈震撼观者心灵的木刻作品。特别是《挣脱》(图3-6)中表现了一个迎着阳光、双手撑开牢笼铁栅的身躯,似乎预告了画家即将到来的命运。1983年,李爽远赴巴黎与白天祥成婚,在对抗性处境彻底消失之后而与现实的中国语境迅疾分离,李爽在个人绘画创作上彻底摆脱了那种匆忙或强烈的狂热感,在与基督教文明以及佛教传统同等接近的过程中,散发出稳定的精神气息与艺术温情,并贯穿到她后来的创作生涯之中,如李爽本人所言:“30年来好像一直在画一幅自己的像。”[23]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。