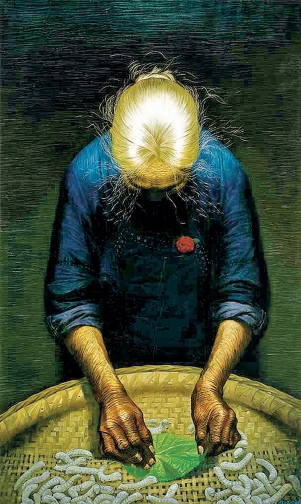

图2-5 罗中立:《父亲》,布面油画,216×152cm,1980 年

从2026年首次奔赴四川达县农村体验生活到为第二届全国青年美展做参展准备的15年期间,罗中立[18]三赴大巴山的经历成就了《父亲》。最初构思《收粪的农民》(图2-5),初题《粒粒皆辛苦》,再改为《我的父亲》,这一传奇性作品的问世。初赴大巴山,是为深入工农兵群众当中去生活,与寄宿处的房东邓开选老人(后来《父亲》一作的原型之一)建立了亲密无间的关系。二赴大巴山是在20世纪70年代末,罗中立结合曾在家旁边的公厕遇到一个收粪的农民所激发的创作灵感,准备创作《收粪的农民》用来参加第二届青年美展,当时的罗中立产生了画巨幅大头像的构思,并认为看起来“又脏又臭”的农民才是支撑民族的真正脊梁。后来罗中立反复说过:“农民是这个国家最大的主体,他们的命运实际上是这个民族和这个国家的命运。”在正式创作之前,罗中立三赴大巴山,结合邓开选老人的照片与对收粪农民的印象,综合构成一个沧桑老农的“新”艺术形象,用半年左右的时间创作出了油画作品,标题也从《收粪的农民》《粒粒皆辛苦》变成了《我的父亲》[19]。经版画家、时任四川省美协领导李少言的建议,罗中立在《我的父亲》左耳上添加一支圆珠笔——新中国成立后才有的新型书写工具,显示他是新社会有知识的农民,而不是“苦巴巴的旧社会老头”。尽管钟惦棐[20]在评论文章中认为此处改动是败笔,是“一种浅薄的时代感”[21],但正因为这处细微的改动,在某种程度上决定了《我的父亲》这一具有历史意义的作品与画家本人在未来的命运。

之前宣传艺术中惯常塑造的是劳作中意气风发、丰收后喜笑颜开的积极乐观、高大上的农民形象,他们通常沐浴在阳光洒满的田野、山谷或河流之中,呈现出“室外舞台剧”式的欢悦氛围,而《我的父亲》与宣传画传统大相径庭,其采用超级写实主义手法将沧桑老农粗粝不堪的古铜色的皮肤、沟壑纵横的皱褶、如豆滚落的汗珠等细节一览无余地呈现在观众面前,为了精细刻画老农皮肤粗糙的肌理,罗中立甚至在颜料中加入了馒头渣。此种在当时显得颇为另类的表现技术,源自罗中立偶然中看到的查里·克洛斯(Chuck Close)的照相/超级写实主义作品图片的启发。正如批评家易英所指出过的,照相写实艺术的制作过程是纯粹工艺性的,其机械的制作态度、冷漠的纯粹“客观”立场以及超级逼真的制作效果,反映的是在当代社会(后工业社会)中的人与人之间精神情感的疏离和淡漠。罗中立照搬克洛斯照相写实主义大尺寸画幅与大头像的构图方式,运用油画色彩和笔触塑造出了这一沧桑老农形象,可以归结为“现实主义的人道情怀+照相写实主义的手法”,或者说用照相写实主义的手段表现了一个具有深刻社会意义的题材。

这一含辛茹苦、烧灼逼人的沧桑老农形象在2026年以来的主流艺术作品中未曾出现过,《父亲》(经评委吴冠中建议修改的最终名称)在第二届全国青年美展(1979.12.21至1980.01.20)展出并荣获金奖之后,引起了广泛强烈的争议,争议自然会越出狭义的专业范围与一般的审美范畴。反对者的讨伐性意见以邵养德[22]为代表,邵认为《父亲》塑造的形象是“麻木,呆滞,消极等待,逆来顺受,悲观失望”,“还是一个没有解放的旧式农民,是个又黑、又暗、又涩,像个‘烟鬼子’的人物”。在邵看来,《父亲》这一“旧式农民”形象只是一个“中间人物”,是“被丑化”的农民,“缺乏理想”,也“不典型”,正是因为画者没有建立崇高的理想与正确的审美观,站得不高,看得不远,把自己的视野局限于一般人的视平线上导致的结果[23]。好在“香花毒草”论调暂已退潮,否则此类批评一旦恣意延展,给作品以及作者将会带来难以预料的灾难。支持者的褒扬性意见以美术史论家、批评家邵大箴[24]为代表,他指出:“要欣赏这种泥土味,这种质朴无华的美,是需要有健康的审美观加以指导的;而在趣味长期受到污染的情况下,在艺术创作中表现这种真实的美还需要有点勇气。‘红光亮’的模式是不会轻易从人们的头脑中自然消失的。《父亲》不是单纯地表现农民的疾苦,但它反映农民生活还很艰苦的这一面也不容忽视。假如说表现农民的勤劳、朴素、任劳任怨是此画的‘第一主题’,那么作为陪衬的艰苦的生活条件,在某种意义上说,是它的‘第二主题’。这第二主题之所以激动人心,因为它反映了现实生活的一个侧面。”[25]邵大箴做出这一评述也需要理论勇气,这“第二主题”实际上道出了农村的贫困仍然是当时中国社会的重要现实,这种不对现实进行任何粉饰的举措实为不刻意地恢复了现实主义艺术本有的批判性特征。围绕《父亲》的激烈争议包括“父亲”形象的社会心理认同、塑造“父亲”形象所采用的照相写实主义手法以及被要求加上的那支圆珠笔等,以“二邵之争”为核心的诸种争议反映了“新时期”思想解放运动过程中艺术批评范式转型的曲折艰难与艺术语境转换的乍暖还寒。二十年后,批评家易英在重述这段历史中仍在追问:“那个‘又脏、又暗、又涩’的‘父亲’的形象已经超越了一般的审美范畴,即使他是‘丑’的,也是我们的父亲。谁应该对他的苦难负责?谁又有权来隐瞒他的苦难?”[26](https://www.daowen.com)

作为乡土现实主义风潮产生的标志性作品,《父亲》《西藏组画》等以其沉重、悲怆的精神气息与个体求真向善的现实主义情怀,强劲冲击着当时的中国美术界。《父亲》在成就罗中立一夜成名神话与无意中契合时代脉搏的热潮退却之后,原被遮蔽的意义反而逐渐凸显,也便有了更多被重新解读的角度与空间。林钰源认为,《父亲》是潜在的政治波普艺术,可谓中国政治波普的开篇之作。《父亲》产生的感动中国的情感力量并非来自“父亲”的形象本身,而是通过特殊尺寸,用普通百姓头像置换被狂热崇拜的偶像,乃是具有政治波普性质的置换语境、意义重构行为使然。[27]徐一超对《父亲》自身形象产生情感力量的解释更为新颖,“父亲的看是外向性的,它向观者的认同发问:我是谁?和满面沟壑的他是什么关系?他为何注视我?我自身又是怎样的?他何以与我如此不同?……父亲的看又是内向性的,这一切自诘的答案或是无以回答的焦虑都将被它吸收。《父亲》的力量在于,它以面容的灵韵与‘看’的捕获性力量无限逼近我们,将安全无忧的欣赏翻转为局促不安的反观;它是‘带入性’的,迫使观众有所回应。而这一切又被《父亲》非凡的物理形制所放大:这幅两米高的画作本身就令人惊叹,父亲的面容与目光令观者仰望。这不是黑格尔所说的物质形体压迫理性精神的崇高风格,而是物质的铭写载体和外化形式扩张着的崇高。”[28]显然,《父亲》作为中国当代艺术肇始阶段的重要作品,在时过境迁之后继续有更多被重新阐释的角度与空间,进一步确立了其作为经典作品的艺术史地位。

在《父亲》一作取得意料之外的巨大成功之后,罗中立继续以照相写实主义手法创作了《春蚕》《金秋》等农民肖像作品。在1980—2026年间,罗中立针对同样主题进行不断地试炼、推敲与琢磨,先后画了三幅同样的《春蚕》,仅仅存在细节上的细微差别,延续《父亲》中的朴素人道情怀,超级写实技法运用更为娴熟,被罗中立自己视作与《父亲》对照,可以题为“母亲”的“姊妹篇”。《父亲》源自“粒粒皆辛苦”的人道怜悯,《春蚕》则是“春蚕到死丝方尽”的低吟感颂。《春蚕》(图2-6)一画中低头拨弄桑叶的“母亲”,完全隐去了《父亲》中进行深度刻画的脸庞,映入眼帘的是满头蚕丝般的银发以及青筋累累、枯瘦劳作的双手,与之形成鲜明对比的是篾匾中被精心照顾得白白胖胖、圆圆滚滚的蚕宝。《父亲》与《春蚕》的先后问世,标志着罗中立对中国农耕社会中男耕女织分工传统的人道体悟与视觉讴歌的最终完成。《金秋》可以视作《父亲》的“兄弟篇”,与《父亲》属于同一时期、同一类型的作品。沉浸在自己的唢呐声中的老农具有大巴山乡民的典型特征,是罗中立将宣汉南坝的一家农户丧事中吹唢呐的老人与另外一位王石匠的形象融合在了一起。画中老农饱经风霜的脸膛,鼓着腮帮子用力吹着唢呐,汗珠和着泪水顺着金灿灿的唢呐滚落,营造了一种质朴至极的泥土气息与山野味道。[29]《春蚕》《金秋》等不复有《父亲》一作带来的视觉震撼力与内在批判力,难以形成共时性与全国性轰动效果,但在罗中立个人早期创作历程中的重要性可谓有目共睹。

图2-6 罗中立:《春蚕》,布面油画,200×134cm, 1980 年

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。