人们的生活方式、生产方式与社会组织形式的选择往往受制于人们所处的地理环境。《史记》中说:“楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水耨,果隋蠃蛤,不待贾而足,地埶饶食,无饥馑之患,以故呰窳偷生,无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”人们从穿树叶、兽皮到穿葛、麻制成的衣服,进而发现了野生蚕茧可以抽丝织布制衣,使人类的文明向前迈进了一大步,于是从官方到民间都把蚕桑的发现者尊为蚕神。

1.蚕桑神“马头娘”情有独钟吴中

蚕神在中国古代又叫先蚕。祭祀的蚕神有:官方嫘祖、民间蚕神“马头娘”等。在官方的传说中,最为著名的是黄帝元妃嫘祖始创养蚕种桑之术。嫘祖始蚕之说,初见于宋代罗泌《路史·后记五》,其文曰:黄帝“元妃西陵氏,曰嫘祖。以其始蚕,故又祀先蚕”。又见于《通鉴纲目前编·外纪》:“西陵氏之女嫘祖为帝元妃,始教民育蚕,治丝茧以供衣服。”事实上,在嫘祖之前,人们可能将黄帝本人作为养蚕的发明人,后来人们又逐渐将养蚕的发明人归到女性的名下。通过对历史文献记载的追溯,一般认为,“嫘祖始蚕”并非自上古传承而来的民间传说,而是统治阶级把文化的创造归功于帝王贵夫人的正统思想的产物,一般蚕农只是敬而远之。

民间认账的是“马头娘”,也就是许多学者称为蚕马的故事。这一传说最早见于晋代干宝的《搜神记》,故事内容是:旧说,太古之时,有个姑娘的父亲外出远行。姑娘思父心切,立誓说如果谁能把父亲找回来,我就以身相许。家中的白马听后,飞奔出门,没过几天就把父亲接了回来。但是人和马怎能结亲?这位父亲为了女儿,就将白马杀死,还把马皮剥下来晾在院子里。不料有一天,马皮突然飞起将姑娘卷走。又过几日,人们发现,姑娘和马皮悬在一棵大树间,他们化为了蚕。人们把蚕拿回去饲养,从此开始养蚕历史。那棵树被人们取“丧”音叫做桑树,而身披马皮的姑娘则被供奉为蚕神,因为蚕头像马,所以又叫做“马头娘”。

神话是人类文明最早的精神印记,实现自我成长的标志,既是民意也是信仰。它是文化的源头,永恒的诗篇。这一故事说明了中国古代文化的思维逻辑,来自对大自然运行规律的体认,来自对世界万物、社会以及人本身的理解,是一种自然文化。

“蚕马”的故事各地情节虽有不同,但内容基本相同,特别是其中关于马、女、蚕的三个基本要素大体一致。战国时期的荀况曾在《赋篇》中描述了蚕的形象:“有物于此,![]() 兮其状,屡化如神,功被天下……臣愚而不识,请占之五泰。五泰占之曰:此夫身女好而头马首者与?”也就是说,蚕的头时而昂起,颇似马首,而蚕身柔软,又像是女性。蚕、马、女之间的联系,正是因为它们之间的相似,而蚕马故事也正是源自于此。

兮其状,屡化如神,功被天下……臣愚而不识,请占之五泰。五泰占之曰:此夫身女好而头马首者与?”也就是说,蚕的头时而昂起,颇似马首,而蚕身柔软,又像是女性。蚕、马、女之间的联系,正是因为它们之间的相似,而蚕马故事也正是源自于此。

图3-1 甲骨文中的“丝”字

关于蚕与女性之间的联系,《山海经》中也有记载:“欧丝之野大踵东,一女子跪据树欧丝。”[1]这里的“欧丝”即是“呕丝”、吐丝的意思。所讲的可以吐丝的女性即为蚕,树即桑树。因此,蚕马故事的渊源或许来源更广,因商朝时期的甲骨文中已出现了多个“丝”字(见图3-1)。据胡厚宣的研究,甲骨文中祭祀蚕神的卜辞约有四条。现以祖庚甲时蚕神与上甲微并祭的一条卜辞为例:“贞元示五牛,蚕示三牛,十三月。”[2]意思是说祭祀元示上甲要宰牛五头,祭祀蚕示用牛三头。“示”指神祇,蚕示也即蚕神,说明了民间的传说格外可靠。其之所以有生命力,诚如神话学家袁珂先生所指出,《搜神记》中的“女化蚕”是属于“推原神话”之一,即推寻事物的本源。换言之,古人并不大熟识天地万物、风云变异的缘由,故以朴素的唯物辩证法推想出世间事物之源。它借一个被马皮所裹而代身为蚕的姑娘的童话故事,其一,表达了女性对人类的奉献;其二,说明了养蚕业与谷物同等重要,它乃是中华民族经济的重要来源之一,农民希望有稳定的收入,故奉某一神祇为蚕神。

“蚕马”的故事,“趣”在哲理。从本质上来讲,文化的博大精深并非来自经史典籍的浩如烟海,而是来自对世界的理解和解释,即思维方式或思维逻辑的精深,亦即世界观和方法论的科学性。致大而穷宇宙之理,致小则通无微之变,涵盖了中国人最基本的世界观、价值观、人生观和方法论,是中国人理解和处理帝王将相与百姓、人与人、人与自然、自然万物之间关系包括自身所遵循的基本思维逻辑,帮助人类打破了神权、君权,建立起理性、民主与科学的信仰。舍得一身剐,敢把皇帝拉下马。充分说明:文化大于权力。

《搜神记》中所提“旧说,太古之时”是个亮点!表明“蚕马”故事不是有史以后的事,而是晋时已很流行的故事。作者干宝祖籍河南新蔡,“父莹,仕吴”,后举家迁至浙江海宁,曾做过山阴(今绍兴)县令。他在《搜神记》序中说,“考先志于载籍,收遗逸于当时”,说明他的这个故事很可能就是在江浙一带收集来的,蚕桑神“马头娘”的神话起源与原版在吴越地区,其精神与灵魂在吴中。

笔者试想:想当初先吴人究竟是怎么发现蚕丝的?但凡传说故事都是令人难忘的。据说吴地在很早以前的荒芜时期,也不知什么具体时间、地点,先民们从实践中发现,野生麻和葛遍布各地,生长力强,纤维也长,可以作纺织原料。后来有人发现桑树上有白色的蚕茧,外围有丝,就把蚕茧拿下来试吃,感觉有油脂、咸味(蚕蛹含有丰富的蛋白质、脂肪酸和维生素),在嚼食中,茧壳在唾液中丝胶溶解,密缠的茧丝分离,无意中牵出了缠在蚕茧上的茧丝,悟出了在合适的水温下就可以抽丝剥茧的道理,于是便产生了最早的缫丝技术。因蚕茧的丝纤很细,只有20微米至30微米,难以单根使用,先民们就把若干个茧的丝绞合在一起,形成一根生丝。太湖南岸边(现为湖州市吴兴区)钱山漾遗址出土的绢片实物,表面光滑均匀,蚕丝的横断面呈三角形,表明丝胶已经脱落,应该是在热水中缫取的丝。此外,该遗址还出土了用草茎制成的小帚,柄部用麻绳捆扎,与缫丝工具索绪帚非常相似,此物与绢片一起出土,绝非偶然。这是吴中地区的又一重大发明创造。

最初的丝源,完全来自野生蚕。随着丝绸制作的发展,需求量不断扩大,于是开始野生蚕驯养,出现了家蚕。

“石壕古道”是2014年6月世界文化遗产委员会列入文化遗产名录的“丝绸之路”。这条古道长约230米,宽仅2米左右,位于豫西三门峡市境内的崤山腹地。三门峡,就是古代的陕州。向南是高高的秦岭余脉崤山,向北是九曲黄河,向东向西接着古都长安和洛阳。在三门峡境内,西到潼关,东到新安汉函谷关,见证了这条丝绸之路上的这条古道小路的历史变迁。考古资料显示,早在夏商周三代,这条丝绸之路上的小路古道就非常热闹。夏代的活动范围就在今天的晋南和豫西一带,周王室东迁于陕州的古虢国,其路上运输的丝大多就出自江南。

根据文献记载,唐朝开元二十五年(737年)唐玄宗在敕令里说“关辅(指关中地区)既寡蚕桑”;《新唐书·地理二》里,长安与所在关内道的贡赋也没有丝绸一类的东西。这些都证明,长安一带地产丝不多,显然只能是从其他地方调运再中转出去,其中大多丝绸就来自于以太湖流域为中心的吴地。

2.植桑养蚕历史悠久

养蚕必备桑,而江南水温山暖,最适合桑树生长。桑树体内一切生理、生化活动和变化,都须在一定温度条件下才能进行。温度会影响桑树体内各种酶催化的生物化学反应——光合作用、蒸腾作用、呼吸作用和有机物质的转化,与桑树生长发育关系非常密切。当地温5℃以上时,桑树根系开始吸水;气温在12℃时,冬芽开始萌发长出枝叶,发芽后的生长速度随着温度的升高而加快,一般在25~30℃时是桑树生长的最适范围;当气温低于12℃时,桑树就会停止生长;而超过40℃时,光合作用强度则会降低,因养分消耗大于合成,桑树生长就要受到抑制。吴越地区得天独厚的人文地理气候条件,创造了发达的蚕桑文化,植桑养蚕早在新石器时代中期就开始了,至少已有7 000多年的悠久历史。

春秋时期,蚕桑业已成为吴国重要的经济事业。《吕氏春秋》和《史记》两部古书都记载了吴王僚九年(前518),吴、楚两国因为边境女子争桑而引起了一场战争。司马迁《史记·吴太伯世家》云:“初,楚边邑卑梁氏之处女与吴边邑之女争桑,二女家怒相灭,两国边邑长闻之,怒而相攻,灭吴之边邑。吴王怒,故遂伐楚,取两都而去。”[3]宋代范成大的《吴郡志》也详细记载此事。当时,富贵人家都以蚕纹(形)装饰为贵,并作为财富的象征。据民国《吴县志》记载:吴王“阖闾夫人墓中,葬有金蚕、玉燕各千余双”。将蚕作为国王夫人重要的陪葬品,足以看出蚕在当时人们心目中所占的地位。

秦汉以后,长江流域(尤其是太湖流域)进一步被开发。东汉末年豪强混战,北方百姓不堪忍受战争带来的灾难,纷纷南逃,带着较为先进的农具和先进的生产技术,在江南大地辛勤耕种,促进了孙权吴国农业生产的发展,蚕桑生产的发展自然也包括其中。孙权吴国对蚕桑又相当重视和支持,据《三国志·吴志》记载:赤乌三年(240年)春正月,孙权曾颁布“禁止蚕织时以役事扰民”的诏令。由此可以看到当时吴国蚕桑生产已具有相当的规模,它在吴国整个经济及社会中已达到了举足轻重的地步。

魏晋南北朝时期,吴地的蚕桑已成为当时小说等文学作品的重要题材之一。南朝梁吴均的《续齐谐记》云:“吴县张成,夜起,忽见一妇人立于宅上南角,举手招成。成即就之。妇人曰:‘此地是君家蚕室,我即是此地之神。明年正月半,宜作白粥泛膏于上祭我也,必当令君蚕桑百倍。’言绝,失之。成如言作膏粥。自此后大得蚕。”透过这则民间神话故事,可以看出当时蚕之神圣、蚕桑业之兴盛。

唐代时,南方的丝织业突飞猛进。公元749年春,漂游在南京的李白漫步郊外。此时,一望无际的桑田里,茂密的桑树葱葱绿绿,睡眠一冬的蚕儿也开始吐丝了。望着清新如画的江南春色,李白触景生情,挥毫写下了“吴地桑叶绿,吴蚕已三眠”的诗句(《寄东鲁二稚子》)。

晚唐,隐居长洲甫里(今属吴县甪直)的诗人陆龟蒙曾有诗描写太湖边上农村景物:“高下兼良田,……桑柘含疏烟,处处倚蚕箔,家家下渔筌。”处处堆放着养蚕用的蚕箔,这是当时太湖边家家户户养蚕的生动而真实的写照。

宋代,太湖地区已培育成叶大肥厚的“湖桑”,吴县也已初步形成全国丝织生产中心,有所谓“茧簿山立,缲车之声,连甍相闻”之称。当时包括苏州在内的“两浙路”(路,宋朝的行政区域名称,相当于明、清的省)所缴纳的丝织品,占全国四分之一以上,足以反映当时江南地区蚕桑业在全国所处的地位。南宋诗人范成大晚年住在石湖边,对当时吴地农村有较深的了解,在其著名的《四时田园杂兴》中就有“柳花深巷午鸡声,桑叶尖新绿未成。坐睡觉来无一事,满窗晴日看蚕生”“三旬蚕忌闭门中,邻曲都无步往踪。犹是晓晴风露下,采桑时节暂相逢”等诗句。

元代,吴地蚕桑事业衰落。尤其是元末,蚕桑业遭受战乱的严重破坏。明王鏊《姑苏志》云:“元末,苏州二县四州栽桑二十七万株。兵余无几。”因而,朱元璋为吴国公时,曾颁布法令:“凡民有田五至十亩者,栽桑、麻、木棉各半亩,十亩以上倍之。……栽桑以四年起科。不种桑出绢一匹。”明洪武元年(1368年),朱元璋曾将这一法令推行到全国。洪武初,苏州府(长洲、吴县、吴江、昆山、常熟、崇明)“六县栽桑一十五万一千七百零七株;弘治十六年(1503年)栽桑二十四万九百零三株,科丝一万一千五百三十二两五钱一分,折绢六百四十匹,又人丁丝绢一万二千五百五十匹有奇”(1两=50克,1钱=5克)。洪武十年(1377年)时,“常熟县栽桑八千七百一十四株。弘治中至一万二千四百二十五株,科丝四百十三两三钱七分二厘,折绢二十二匹二丈九尺。岁纳苏州府织造局丝一万九千六百九十一两一钱七分五厘。岁纳京库绢二千四百零九匹,黄白各半”。

明代吴地蚕桑大发展:一是与朝廷重视有关,二是与洪武元年(1368年)在苏州建立织造局有关。文征明《重修织染局记》云:“苏郡织染之设,肇刨子洪武,鼎新于洪熙。……夫大江之南,苏杭之财赋甲他郡,水壤清嘉;造色鲜美;矧蚕桑繁盛,因产丝纩,迄今更盛。”弘治七年(1494年),吴县知事邝璠(字廷瑞)曾编著刊印《便民图纂》,绘有图画,通俗而形象地介绍栽桑、育蚕、织染等有关知识。这是中国历史上第一个详细、系统介绍蚕桑生产的科普读物,曾对农民养蚕、织染起了积极的指导作用。明代,吴县东山出现了桑基鱼池,为了栽桑充分利用低洼土地,堪称一大创造(见图3-2)。

图3-2 太湖边上的桑基鱼池(www.daowen.com)

苏州吴江区盛泽镇是闻名遐迩的丝绸之乡。然而,在明朝弘治年间仅是个五六十户人家、“屠,日不能毕一豚”的小村,名叫“青草滩”,从这个名字可以想象出它最初的情形。到嘉靖年间(1522—1566年),这里的丝蚕业随着嘉湖地区丝蚕业的繁荣而迅速发展起来,至明朝后期,已成为江南的一个重要丝绸集散市场。明末冯梦龙在《醒世恒言》中这样描写当时的盛泽镇:“镇上居民稠广,土俗淳朴,俱以蚕桑为业。男女勤谨,络纬机杵之声,通宵彻夜。市上西岸绸丝牙行,约有千百余家,远近村坊织成绸匹,俱到此上市。四方商贾来收买的,蜂攒蚁集,挨挤不开,路途无伫足之隙,乃出产绵绣之乡,积聚绫罗之地。江南养蚕所在甚多,惟此镇处最盛。”

明末,有个名叫周灿的人曾以“盛泽”为题,写了一首诗,曰:“吴越分歧处,青林(注:即桑树林)接远村。水乡成一市,罗绮走中原。尚利民风薄,多金商贾尊。人家勤织作,机杼彻晨昏。”描绘出当时盛泽蚕桑丝织之盛况。高启《养蚕词》云:“东家西家罢来往,晴日深窗风雨响。三眠蚕起食叶多,陌头桑树空枝柯。新妇守箔女执筐,头发不梳一月忙。三姑祭后今年好,满簇如云茧成早。檐前缫车急作丝,又是夏税相催时。”写出了太湖近处农家养蚕取丝繁忙景象,成为一幅吴地养蚕的风俗画。

清代,吴地的蚕桑业生产又有较大发展。由于养蚕比种植其他农作物赚钱(费孝通先生在震泽镇所属的开弦弓村调查载,民国初农民每年一亩土地如种稻谷,则亏损175元,而如果栽桑养蚕兼营丝业,则每年可盈余250元以上),大片农田都栽上了桑树。乾隆《吴县志》云:民“以蚕桑为务,地多植桑。生女未及笄,教以育蚕”“近太湖诸地,家户畜蚕取绵丝”。吴县光福、香山一带的妇女都以蚕桑为工,那地方“艺桑随处皆植,蚕事尤勤于他处”。顾禄《清嘉录》亦云:“环太湖诸山,乡人比户蚕桑为务。”

农民治桑养蚕的方法,也在县志中第一次作为“生业”予以详细记述。乾隆十一年(1746年)《震泽县志》卷二十五载:“邑多栽桑以畜蚕,故西南二境之农家颇善治桑,桑凡一二十种。冬杪春初,远近多附而至,而其大者长七八尺买之,株二三厘,所谓大种桑也。密眼青亚之,其栽也,耨地而粪之,截其枝谓之嫁,留近木之余尺许,深埋之,出土也寸焉。行不可正对,培而高之以泄水,墨其瘢,或覆以螺壳,或涂以蜡而封之,是防梅雨之所浸。粪其四周,使其根旁达,凡三年而盛。又有于仲春择地,种桑之大如臂者,去地二三尺,以刀剔起其皮,取大种桑之枝如箸粗者,削如马耳,插入皮中,乃即包以桑皮,粪土涂之,毋令泄气。滋液既贯,则其叶尤大而厚且止,一二年而盛,必月一锄焉。其起翻也须尺许,灌以和水之粪。又遍沃旁地,使及其根之引者,禁损其枝之奋者。桑之下,厥草不留。其壅也,以菜饼,以蚕沙,以稻草之灰,以沟池之泥,田之肥土。初春而修也,去其枝之枯者,干之低小者。蚕之时,其摘也必净。既净,乃剪焉。又必于交凑之处,空其干焉,则来年条滋而叶厚。为桑之害者,有桑牛,寻其穴,桐油灌之即死,或以蒲母草之汁沃之。桑之癞也,亦以草汁沃之。此栽桑之大略也。”从栽种到嫁接,从施肥到整修、除虫,都一一作了详细记载,其中皮接法则更是独创,有许多方法至今仍沿用。

乾隆十二年(1747年)《吴江县志》卷三十八还记载了吴地一带的养蚕方法:“每岁暮春,邑人多治蚕。蚕有节目,其初收也,以衣衾覆之,昼夜程其寒暖之节,不得使过,过则有伤,是为护种。其初生也,则火炙桃叶散其上,候其蠕蠕而动,濈濈而食,然后以鹅羽拂之,是为摊乌。其既食也,乃炽炭于筐下并其四周,剉桑叶如缕者而谨食之。又上下抽番,昼夜巡视。火不可烈,叶不可缺。火烈而叶缺,则蚕饥而伤火,致病之源也。然又不可太缓,缓则有漫漶不齐之患。编绖曰蚕荐,用以围火,恐其气之散也;束秸曰叶墩,用以承刀,恶其声之著也,是为看火。食三四日而眠,眠则搪。眠一二日而起,起则喂,是为初眠。自初而之二,自二而之三,其法尽同……”[4]同时的《吴县志》及翁澍的《具区志》也有类似记载,有很强的可操作性。

图3-3 1912年成立的江苏省立女子蚕业学校

吴地的蚕桑生产经过数千年漫长的探索实践,至明末清初完成了理论上的总结,并由地方史书——县志记录下来,它标志着吴地蚕桑生产进入了成熟的阶段。这是广大劳动人民智慧的结晶。1909年,江苏谘议局决议在吴县开办江苏省省立女子蚕业学堂,将史量才先生于1904年创办的私立上海女子蚕桑学校改为官办,并在吴县浒墅关镇建造校舍。1912年正式迁到浒墅关,定名为江苏省立女子蚕业学校(见图3-3)。学校宗旨是“除蚕病,制良种,精求饲育,兼讲植桑制丝,传授学生,推广民间”。该校为吴地培育了一大批蚕桑专业人才,同时学校又先后在吴县光福迁里、洞庭西山、善人桥、浒墅关旺米山及吴江震泽开弦弓、严墓、湖滨等地建立养蚕指导所,对吴地的蚕桑改良事业及其发展做出了很大贡献。据苏州海关1896年至1931年大宗出口土货资料统计:出口蚕茧12 620担,丝266 905担,乱丝头25 481担,绸缎39 761担。以吴县为例,1901年,全县蚕茧总产量450吨,1930年蚕茧产量2 052吨(桑地面积51 513亩),到1935年全县桑园面积发展为76 400亩。

抗日战争爆发后,吴地的蚕桑业遭受了严重破坏。1949年中华人民共和国成立前夕吴县全县桑田仅剩29 639亩。中华人民共和国成立后,人民政府采取发放贷款、稳定价格等方法,扶持蚕桑生产,奄奄一息的蚕桑事业迅速得到了恢复和发展,吴地又重新确立了全国蚕桑、丝绸中心的地位(见表3-1、表3-2)。据《苏州年鉴》(1993年)统计,1992年,苏州市由蚕桑而产生的丝绸工业总产值已达38.42亿元,其中出口交货总值17.08亿元。

爱德华·威尔逊在《知识大融通:21世纪的科学与人文》中认为,生命演化的基础单元是基因,物种在竞争与合作策略下,适应环境变动,增加存活与繁衍后代的概率,将其所携带的基因传递到下一代。笔者认为,物种如此,人亦如此。常见苏州城里的爷爷奶奶到处寻觅新鲜桑叶,甚至经常带着孩子赶到郊外的木渎、光福一带去采摘桑叶。笔者有时没时间,就到小学校门口路边去买(约每千克6元钱)。这个传统一代传一代,可能就是苏州人骨子里对蚕、桑、丝绸的喜爱吧。由此,苏州的孩子也就从小对蚕、桑、丝有一种天然的亲近和怜爱。

表3-1 1949—1985年吴江县桑地面积及蚕茧产量统计表

(资料来源:吴江档案局)

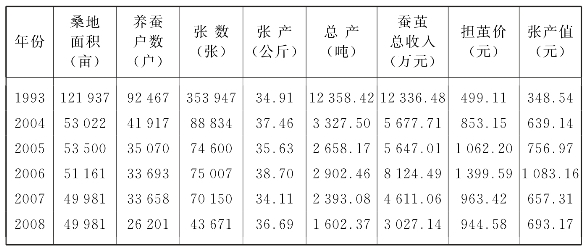

表3-2 2004—2008年吴江市蚕桑生产统计汇总及与1993年对比表

注:1993年桑地面积、发放蚕种、产量为历史最高;2006年平均茧价为历史最高。(资料来源:吴江市蚕桑指导站)

图3-4 钮月康蚕业养殖场一角(崔阳阳摄)

当今,苏州吴江区平望庙头村有个最大的养蚕户——钮月康。180亩的桑地连成片,全部的桑叶都贡献给他的“蚕宝宝”。他的工作非常忙,主要分两块工作:一是平日里对桑地的管理,浇水、除草、施肥,准备把桑叶养得又大又肥嫩。二是养蚕,每年要养三季蚕——春蚕、早秋蚕和晚秋蚕。三季中要数春蚕的数量和质量最佳。“一年之计在于春”,春蚕养的数量是最多的。2014年三季一共养蚕180张,每张蚕种产量大约在45公斤左右(以往一般家庭式养蚕多只为2~5张)。2016年,在他的养蚕大棚内,仅春蚕就已达150张,他还计划早秋蚕30张,晚秋蚕120张,实现年养蚕300张的目标(见图3-4)。

按照每张蚕种45公斤产量计算,2014年180张蚕种的年产量达8 100公斤,总收入达30万元(含成本)。钮月康说,最苦最累的是25天养蚕周期,“如果不是因为喜欢,我不会干这个活,太累了”。养蚕是个阶段性高强度的工作,短短25天,却要付出比平常农活强度高几倍的汗水。蚕宝宝的成长分1龄、2龄、3龄、4龄和5龄,每个阶段的蜕变时间仅仅为两三天,需要人日夜密切关注,什么时候该喂桑叶、什么时候该撒石灰消毒、什么时候该挪大地方,时机都需要精确把握好。

现在钮月康养蚕的规模大了,工作量也倍增。即使是蚕宝宝还在2龄时,每天晚上给它们喂桑叶,就需要6个人连续喂3小时。如果是进入4龄以后,就需要雇上30个人一起开工喂上2小时。“最苦最累的时候要数4龄以后了。你想,180亩地的桑叶,在一周之内要全部摘完喂给蚕宝宝,这工作量一般人很难想象。”钮月康说,仅靠养蚕卖茧子,挣的钱并不多。对此,他注册了吴江区平望镇月康蚕业养殖场,现已起步做养蚕的延伸产品:一是180亩桑园,每年都会长“出不少桑椹,如果对外开放桑椹采摘游,应该会吸引不少的家庭”;二是蚕蛹作为高蛋白的食品,一直都颇受欢迎,“我想引进一些蚕的新种,蚕蛹会更大些的,专门生产蚕蛹”,新鲜的蚕蛹目前市场价在25元/千克,一张产量也很可观;三是蚕沙,“我原本不晓得,后来才知道这蚕沙还是一种中药材,可以入药,也可以放入枕头里,你们城里人很喜欢”,进一步做大做强“月康蚕业养殖场”[5]。

兴盛的蚕桑业形成了久远的蚕桑习俗文化。在太湖流域每年皆以农历十二月十二日为蚕花娘娘生日——祭祀蚕神马头娘(也叫马明王、马鸣王菩萨、蚕花娘娘、蚕花菩萨、蚕皇老太、蚕丝姑等)。蚕妇们用红(掺入老南瓜)、青、白三色米粉做成圆子,如茧圆、绞丝圆、茧篮圆、元宝圆等,用于供灶,并备酒菜,点香进行祭拜以祈求赐予蚕花旺年。

明清时开展的“轧蚕花”活动就是其中的重要活动之一,不少地区还以山丘上蚕花庙会形式出现,多时一天有上万人。此时,还有个不成文的规矩,未婚的男女青年总要往人堆里挤轧,人越多,挤得越热烈,即预兆当年蚕事越兴旺,称之为“越轧蚕花越发”。未婚的蚕花姑娘非常希望有哪位小伙子摸一摸她的乳房,俗称“摸蚕花奶奶”,认为能有机会被摸一下,这意味着她有资格当蚕娘,她的蚕事一定会兴旺。这个风俗很悠久,主角是女方,体现了原始母系氏族时的遗风。[6]

另一种是蚕乡民众喜闻乐见的歌舞形式——“扫蚕花地”,距今至少已有数百年历史,清末至20世纪50年代初最为兴盛。这一类表演往往取材于蚕桑生产,通过音乐、舞蹈、唱词等的表演,表达蚕农祈望蚕事丰收、生活幸福的美好愿望。然而,它并非独立存在,而是与特定的生产生活场景结合,既包含了朴素的生活愿望与根深蒂固的信仰心理,又在反复展演的程式中呈现超越现实的艺术美,多在每年春节期间和清明前后表演,其中尤以清明前后表演最为集中。此时正值蚕农们扫蚕室,除尘糊窗,清洁蚕桑工具,准备开始一年蚕桑生产之际。蚕农请人表演扫蚕花地便有清除一切灾难晦气,祈求吉祥、蚕事丰收之意。

表演者一般是女性,单人小歌舞,另有人敲小锣、小鼓伴奏。场所多在蚕室内或农家正厅。艺人头戴蚕花,发髻左侧插一根白鹅毛,身穿红色上衣、红色百褶裙,脚穿绣花鞋,打扮得颇为喜庆。道具多是蚕户家常见的养蚕工具,就地取材,稍加装饰。包括直径45厘米左右的大蚕匾一个,沿边糊上彩纸穗、红色纸蚕花;一把长柄扫帚,柄上扎红色纸蚕花。此外还有秤杆、红绸白纸扇、红绸手绢等。表演时,先在蚕室或正厅中央放一张方凳,上置一把秤,扫帚置于左侧。扫蚕花艺人高举蚕匾登场,象征着蚕花娘娘给人们送来了吉祥的蚕花,在室内走圆场至中央方凳处,放下蚕匾。边唱民歌《扫蚕花地》,边按歌词大意即兴做动作表演,唱做之间保持以方凳为中心在室内走圆场,方向时而顺时针、时而逆时针。全舞共有38段歌词,每段之间有小锣鼓过门,艺人则做程式化的“扫地”动作,继而糊窗,用秤杆挑红绸,鹅毛掸蚁蚕,持扇煽火,捉蚕入匾,放蚕凳,采桑喂蚕,插稻草,抛蚕直到剥茧缫丝,最后送茶谢幕,堪称一部饲蚕缫丝的教科书。最后,庆贺蚕事丰收,艺人高举蚕匾,东家女主人接过蚕匾,歌舞结束。

它之所以深得蚕农们喜爱,不仅在于其细腻柔美、清丽委婉的表演风格,更是因为舞蹈蕴含着人们对自身状态、既定生活模式的感性认知和集体的构造。长期的饲蚕、植桑、缫丝以及在此基础上形成的各种习俗联结在一起,形成了一种独特的生活文化氛围。

养蚕期间,蚕房禁忌室内扫尘、灸爆鱼肉、舂捣、敲击门窗、锡箔、哭泣及秽言淫辞等等。语言上也有禁忌,如“葱”不能叫葱,要叫“香头”,唯恐蚕宝宝被“冲”掉等等。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。