玛尔他遗址(Мальта, Mal’ ta)是一座位于安加拉河流域别拉亚河(或直译为白河)沿岸的远古遗址(距伊尔库茨克不远)。位于20千米外的布勒特遗址(Буреть, Buret)与玛尔他遗址存在亲缘关联。它们共同形成了玛尔他-布勒特文化,其主要存在时间为距今2.5万~2.3万年至1.9万~1.8万年前。在1928~1930年对玛尔他遗址的发掘中,除了房址、墓葬、工具以及其他物质文化遗存外,М.М.盖拉西莫夫发现了一些精美的艺术标本——装饰品(头冠垂饰等),即在猛犸象象牙板上雕刻的图像、骨雕的10个鸟形雕像、动物形雕像、19个雌性小雕像。在之后的发掘中,出土的可移动艺术轮廓标本数量大约40件。1936年由А.П.奥克拉德尼科夫及之后对布勒特遗址的发掘,增加了拟人形和鸟形图像的数量。

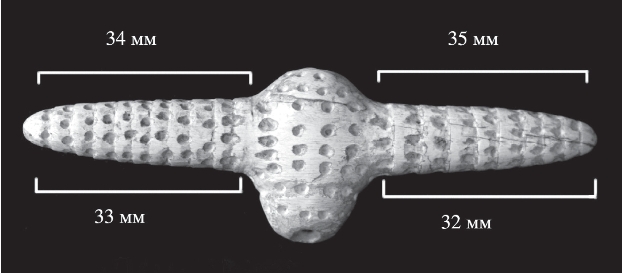

图5 玛尔他文化鸟形器1

图6 玛尔他文化鸟形器2

图7 玛尔他文化鸟形器3

图8 玛尔他文化鸟形器4

在玛尔他动物形象群中,有20件鸟形器物。它们描绘了山鹑、潜鸟、天鹅、大鹅和其他类似物种的鸟类,主要为水禽(图5-8)。玛尔他文化的鸟形器不同于Mezinskaya文化的掠食性鸟类。大多数鸟类形象(共计17件)属于一个标本系列,始终重复着某些特征。鸟类形象对应着两个组群——“飞行的”与“坐着的”鸟类。在鸟形器下部存在小孔,表明它们或附着于衣服之上,或串联成串,或悬挂于某些物体之上。其用途随情况而改变。在大多数情况下,器物出土地点的考古学属性与遗址中被分隔开的特殊区域有关。在房址中发现了8件器物,在一座儿童墓葬中发现1件,在遗址发现了4件。尽管在层位中缺失了一致的规律性,但似乎鸟形器的出土地点与举行仪式的地点有关。用挡板围起的区域可能是一处礼仪广场、祭祀场所、丧葬建筑,儿童墓葬则是祭祀对象。值得注意的是,在儿童墓葬中出土的项圈构件中有一件用猛犸象象牙制作的中央坠饰,М.М.盖拉西莫夫认为这是一件鸟形器(图9)。

图9 玛尔他文化坠饰

玛尔他鸟形雕塑的宗教功用在发现者看来是很明显的,即是“鸟的神化”产物。А.П.奥克拉德尼科夫认同了“鸟形象可能的宗教巫术含义”,但他将“上帝”与“神灵”分开,批判了旧石器时代的鸟神化观念,并将其与“天堂”含义和有关天的观念相联系。在早期创造的论述中,奥克拉德尼科夫很大程度上遵循了神话学派和马克思主义者理论的传统,Н.Я.马尔提出的雅弗人精神理论中的“语言古生物学”信息补充了考古学和民族学学界对于这一问题的认识。在世界观领域的转化问题上,А.П.奥克拉德尼科夫提出,作为天际空间居住者的鸟类形象,在血缘社会早期阶段化身为天和太阳。

在布勒特遗址发掘期间,А.П.奥克拉德尼科夫发现了一件由驯鹿鹿角制成的作品,其末端刻有类似于水禽头部的纹饰。根据这一发现,人们认为它可能是具有木制身躯和角头的鸟形雕塑的一部分。在对这一遗物的解读中,А.П.奥克拉德尼科夫并没有将其引入远古世界观重建的领域,而是将其归为祭祀实践的范畴:与雕塑含义最接近的遗物可能是西伯利亚一些森林部落放置于萨满墓葬,或反映共同血缘的祭祀地点,如“圣地”或“祈祷献供处”。

对玛尔他-布勒特文化雕塑的大多数现代解读都遵循着宗教神话语义学和语用学的主流。因此,根据这一被证实的观点,鸟形雕塑使圣鸟形象得以形象化,并被纳入候鸟“死亡与重生”、丧葬或见面和送别的仪式中。И.В.施密特着重强调了雕塑的“无翼”,并以“夹着翅膀的天鹅”的形象来描述它们。这首先引入了“希望的不可实现解释了形象的具体性”的内涵。之后,研究者找寻到了一种解释,即作为婴儿灵魂“赐予者”形象的鸟形雕塑,系婴儿生命开始后的巫术护身符。

民族志与西伯利亚民族的文化相似,为萨满法器中的玛尔他文化鸟形垂饰的含义提供了广泛的材料——萨满服、铃鼓、串饰上的挂坠,它们表现为萨满的灵魂和助手,并作为萨满教动物崇拜的组成部分。根据存在的共同法则,在萨满去世之后,他的法具并不会传给另一个人,而是以一种被再利用或以另一种方式在特殊的地点“埋葬”了。因此,玛尔他文化的鸟形器可能正是萨满法具。

鸟形器占据主导地位是玛尔他-布勒特文化动物形形象群的显著特征。这一特征表明,鸟类形象在贝加尔湖沿岸地区古代居民的宗教观念和实践中扮演着重要角色。

(www.daowen.com)

(www.daowen.com)

图10 玛尔他文化蛇纹“带扣”

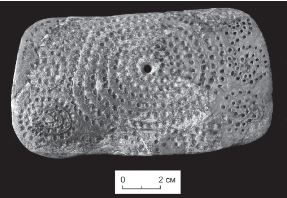

蛇是玛尔他-布勒特文化中又一重要形象。在由猛犸象象牙制成的牙板上雕刻有3条爬蛇的形象。该器物是一件“带扣”,系玛尔他文化最著名的文物之一(图10)。М.М.格拉西莫夫认为,1929年发现的1件用猛犸象牙制成的装饰性长杆是蛇的一种风格化形象。从这一解释的角度来看,长杆的结节可以将其分成头部和身体,而半月形纹饰代表皮肤上的鳞片化(图11、图12)。雕刻有张嘴状头部和横向色线的猛犸象象牙垂饰属于蛇形器物(图13 、图14)。蛇形形象表现在一些器物上的纹饰中。刻绘有3条蛇的“带扣”牙板在其背面饰以同心圆和螺旋形纹饰(图15)。众所周知,Б.А.弗罗洛夫、В.Е.拉里切夫、А.马尔沙克将其视为时间记录系统中的日历和天文表。А.П.奥克拉德尼科夫也接纳了这一观点。根据М.М.格拉西莫夫的观点,认为玛尔他文化牙板上的螺旋形是蛇的形象。螺旋的蛇形语义学在可移动艺术和器壁艺术的形象在古代文化中具有普遍性。在其他一些玛尔他文化器物中,均饰有由线条和绘于线条上部的凹坑,这些线条为半月形凹槽、锯齿形波浪线和横向线条,可能不仅仅作为纹饰的图像元素,还可以被风格化为蛇的形象。

А.П.奥克拉德尼科夫认为蛇的形象反映的是地下居住者,是水和地下世界的化身。В.Е.拉里切夫从天文考古学理论的角度出发,他看到了诸如月球周期循环的图像记录或类似的日历天文符号。М.М.格拉西莫夫的解释则没有偏离蛇形器和蛇形纹饰的崇拜、宗教本质,这是最有可能接近正确的解释。在这个意义上,М.М.格拉西莫夫提出了非常重要的一点,即认为模仿蛇鳞片与半月形雕刻之间存在预设联系,并将蛇形象与半月形刻纹体现为女性形象——玛尔他韦涅拉。从这个角度来看,半月形刻纹出现在女性雕像上,正是模仿蛇鳞片的文身的痕迹。当然,很难完全确定这些仅仅是人体上的文身,还是女性形象符号标记的其他变体,但这并不能否定其主要内涵。蛇形纹饰、女性雕像上的波浪状蛇形轮廓整合了女性形象和蛇的形象,这体现了一种将蛇作为生命、繁殖力、生殖力源头的观念,以及基于这些观念的蛇崇拜——这是人类历史上最古老的观念之一。显然,蛇崇拜是玛尔他-布勒特文化最重要的崇拜形式之一。它被纳入女性仪式实践,且与女性崇拜团体相关,并化身为蛇形象征性图案。

图11 玛尔他文化蛇形器1

图12 玛尔他文化蛇形器1细部

图13 玛尔他文化蛇形器2

图14 玛尔他文化蛇形器2细部

图15 玛尔他文化蛇纹“带扣”

图16 玛尔他动物形器

在这一背景下,难以断定种属的动物(海豹-熊-地獭-金刚狼?)和猛犸象雕像,以及刻在骨板上的猛犸象形象,皆是其他动物崇拜形式的珍稀标本(图16)。

关于玛尔他旧石器时代居民及玛尔他-布勒特文化起源在学术界已经争议许久。2014年,发表了一个埋葬在玛尔他的3~4岁男孩的DNA分析材料,该男孩生活在大约2.4万年前。基因研究表明,该男孩的基因型与旧石器时代晚期、中石器时代欧洲狩猎采集人群,以及北美印第安人的基因组非常接近,但与东亚居民的基因组几乎没有共通之处。玛尔他男孩的基因组在阿丰达瓦山-2(Афонтова гора-2)(叶尼塞河左岸克拉斯诺亚尔斯克附近)遗址获得的材料成果有关。在此发现了一个大约1.7万年前的人类骨骸,其基因构成类似于玛尔他男孩的基因组。进一步发现可知,该玛尔他男孩和阿丰托瓦山发现的男子是更北方的扬斯卡娅遗址人群(约3.16万年前)的后裔,他们共同构成了“古代北西伯利亚人”(Аnсiеnt Nоrth Sibеriаns)的群体。该人群形成了西伯利亚最早的解剖学意义上的现代人,迁徙人群中包括了欧亚西部狩猎采集人群的亲缘群体。与欧亚西部玛尔他居民存在亲缘性的群体之一为科斯乔恩卡14号遗址的居民。总之,旧石器时代的玛尔他人与“基础欧亚”谱系(“basal Eurasian”lineage)的起源有关。“基础欧亚”谱系代表的散居范围延伸至4万~1.7万年前从欧洲到西伯利亚西北部边界,直至北极。总体来说,当代研究证实了М.М.格拉西莫夫关于玛尔他-布勒特文化外来特征及其起源于欧洲祖先基础之上的观点。

在人类学和文化关系上,由共同的“基础欧亚”谱系联系在一起的群体之间的亲密程度并不相同。基于欧洲人类学根源的玛尔他-布勒特文化,在宗教关系上与旧石器时代的欧洲文化、俄罗斯大平原的文化有着显著区别。一方面,它们是通过动物形可移动艺术和动物崇拜的深厚传统整合在一起的;另一方面,也存在明显的深层次的不同。在西方,狩猎对象和大型或小型野兽的动物形象占据主体;在玛尔他文化中,鸟和蛇的形象具有最重要的意义。在这些外部差异的背后,是“基础欧亚”人群区域性群体在宗教形态学特征上的深层次差异。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。