前文从绝对规模与相对规模的角度,得出了改革开放以来中国经济发展呈现出资本形成额与资本形成率“双高”的基本结论。下文对储蓄投资转化规模的成因进行分析。

(一)传统国民经济核算体系的局限性

在开放经济条件下,由储蓄、投资与净出口的关系可知,一国投资应等于国民储蓄与净出口的差额。但在社会生产过程中,资本形成尽管是储蓄向投资转化的结果,但其中包含了自然资源的耗费。在传统国民经济核算体系中,直接将一国社会生产中所耗费的自然资源统计进了国民储蓄之中进而转化为投资,导致了总储蓄被高估。显然,自然资源并不是由当代人经过一定的生产加工创造出来,而是经过上万年的地质作用而天然存在的,因此对自然资源的耗费不应该统计进某一代人当期所创造的GDP中。合理的做法是计算出每年的自然资源租金,并予以扣除,从而得出一国的实际储蓄。但受技术及理论所限无法科学统计出某一代人是否存在对自然资源的过度开采,因而实际储蓄无法准确获知。

此外,如果不考虑国际部门,在核算时,从收入的角度看,储蓄是GDP减去消费的部分;从支出的角度看,投资是GDP减去消费的部分,从而储蓄等于投资。但在实际的生产过程中,最终产出GDP并非完全是消费与本期真正储蓄的加总,土地或其他自然资源也参与了GDP的创造,当这一部分资源创造的GDP占比越高时,核算意义上的消费率就会越低,储蓄率或投资率越高。也就是说,根据统计核算笼统地把资源耗用归为储蓄,在此基础上判断消费率或投资率的高低,得到的结果难免有失偏颇。因此,对投资率成因的判断必须考虑具体的生产过程或经济增长方式。

(二)粗放型经济增长的影响

如果一国经济增长主要依靠资源投入,那么必然会表现为高投资率与低消费率。因为在具体的生产过程中,资源类生产要素投入过多,必然表现为资本品的扩张速度大于消费品的扩张速度,从而呈现出粗放型增长模式。这一模式在提高投资率进而降低消费率的同时,也会使消费增长率保持在较高水平。

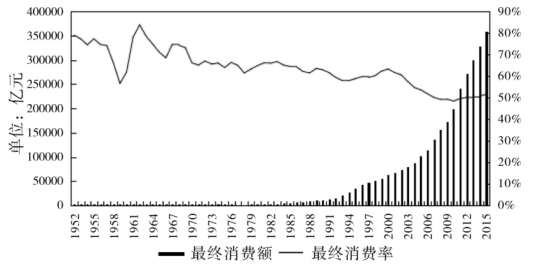

如图3-21所示,1952—2015年中国最终消费额呈现出逐年递增的态势,尤其是改革开放以来增速明显提升,由1978年的2232.88亿元增长至2015年的359516.35亿元,增长近160倍;而计划经济时期中国最终消费额仅由1952年的546.3亿元增长至1977年的2057.8亿元,仅增长近3倍,这表明1978年后中国总体消费水平得到了质的提升。与之相反,最终消费率呈现出逐年下降趋势:在计划经济时期消费率波幅极大,消费率由1952年的78.92%降至1977年的65%;而改革开放后,这一比率从1978年的61.44%下降至2015年的51.61%。

为了进一步说明不同经济发展方式对消费率进而投资率所产生的影响,通过引入两个经济体种植苹果树的例子予以分析。在不考虑折旧的情况下,假设两个经济体在基期各有1棵苹果树,均产出10个苹果,消费8个,剩下2个作为种子,长成2棵苹果树苗,则基期GDP共计12元,为消费8元与投资4元之和。在随后的5年观察期内,两个经济体采取不同的方式来扩大苹果产出:经济体一采用增加苹果树数量的方式,假定新增(投资)苹果树数量的增长速度为300%,而每棵苹果树的产量不变;经济体二通过技术改良增加苹果树的产量,每年每棵苹果树多产出10个苹果,同时保持每年2棵苹果树的投资。在5年观察期内,两个经济体的产出数据表3-7所示。

图3-21 1952—2015年中国最终消费额及最终消费率变动情况

注:数据来源于国泰安数据库(CSMAR)。

表3-7 两个经济体的产出数据

从消费量、GDP和消费增长率等指标直观地看,经济体一都要高于经济体二,而且随着时间的推移,这种差距逐渐增大。经济体一便是粗放型经济发展方式的缩影,通过依靠资源投入而非技术进步,的确能够在短期内实现经济的快速增长,但前提是资源投入不受限制。反之,作为集约式经济增长模式代表的经济体二在短期内经济增长效果虽然明显不如前者,但其耗用资源少,且资源利用效率高。因此,若假设资源不能无限制投入,从长期来看,经济体二的增长模式更具有可持续性。

集约型经济发展方式意味着高消费率低投资率,粗放型方式则意味着低消费率高投资率,这一规律在世界范围内也是能够得到检验的。

图3-22 中国与其他主要国家消费率比较

注:数据来源于国泰安数据库(CSMAR)。

根据图3-22所示,1978—2015年,中国消费率水平与其他主要国家相比仍处于较低水平,且进入21世纪后,消费率呈现出明显的下降趋势。相较而言,英国消费率水平始终位于较高水平,且在20世纪八九十年代一度超过100%;此外,美国与德国的消费率水平较为相似,近30年来基本维持在80%~90%的区间内波动且呈缓慢下降趋势;而日本与韩国的消费率水平一方面较为接近,另一方面均低于英、美、德且高于中国。这表明了与其他主要国家在经济发展期消费率水平维持在高位运行相比,中国在经济发展迅速的过程中,消费率水平仍维持在低位且呈现出下降趋势。这是不同国家采用不同类型经济发展方式的必然结果。

(三)收入分配差距扩大导致的高投资率

改革开放以来,中国收入分配格局发生了重大变化,如表3-8和图3-24所示。

表3-8 1992—2014年中国初次分配总收入的部门构成 单位:亿元

注:数据来源于《中国统计年鉴(1999—2016)》资金流量表(实物交易)部分。

由表3-8及图3-23可知,在国民收入的初次分配中,1992—2015年各部门初次分配总收入均得到了一定程度的增长。其中非金融企业部门由4463.5亿元增长至137142.3亿元,增长近20倍;金融企业部门由617.14亿元增长至21909.3亿元,增长34.5倍;政府部门由4138.27亿元增长至98266.4亿元,增长近23倍;而住户部门由17432.93亿元增长至387473.1亿元,增长近21倍。

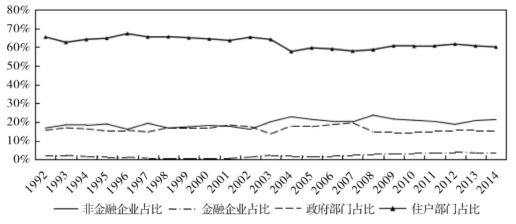

图3-23 1992—2014年中国初次分配总收入的部门构成占比

注:数据来源于《中国统计年鉴(1999—2016)》资金流量表(实物交易)部分。

但各部门初次分配收入占比情况却截然不同,其中政府部门和金融企业部门收入占比变化趋势较为不明显,前者基本维持水平状态,后者则由2.32%增至3.4%;反观其他两个部门,住户部门初次分配收入占比最高,但呈缓慢下降趋势,由65.42%降至60.09%,降幅高达5%。而非金融企业部门收入占比则呈缓慢上涨趋势,由16.75%涨至21.27%,涨幅达5%。这表明在国民收入的初次分配中,收入从住户部门逐渐向非金融企业部门转移的迹象较为明显。

国民收入再分配之后,非金融企业部门与住户部门收入占比发生了进一步的倾斜,如表3-9及图3-24所示。

表3-9 1992—2014年中国国民收入再分配的部门构成 单位:亿元

(续表3-9)

注:数据来源于《中国统计年鉴(1999—2016)》资金流量表(实物交易)部分。

1992—2014年政府部门和金融企业部门占比波动情况虽然较为平稳,但与初次分配时相比仍发生了一定的变化。其中政府部门占比在初次分配时处于15%左右波动,经过再分配之后处于18%左右波动,这表明政府在再分配中获得了约3%的国民收入;金融企业部门在初次分配和再分配时变动不明显,均位于3%左右波动。反观非金融企业部门和住户部门再分配时收入占比的变动,前者由12.31%增至18.03%,增幅达6%;后者则由67.71%降至60.65%,降幅达7%。这印证了国民收入再分配后,收入从住户部门向非金融企业部门的转移。

图3-24 1992—2014年中国国民收入再分配的部门构成占比

注:数据来源于《中国统计年鉴(1999—2016)》资金流量表(实物交易)部分。

非金融企业作为经济活动中的投资主体,其在国民收入分配中比重的提高意味着住户部门收入占比的降低,这的确为企业进行高投资提供了一定的资金,但不可避免地抑制了住户部门消费的扩张,使中国低消费率与高投资率并存的现状难以化解。(https://www.daowen.com)

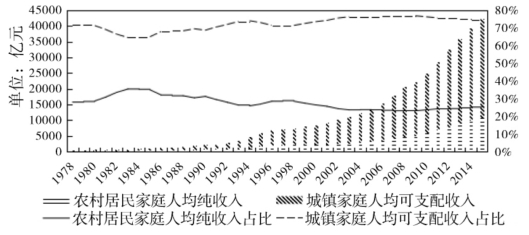

图3-25 1978—2015年中国城乡居民家庭人均收入及占比情况

注:数据来源于国泰安数据库(CSMAR)。

与此同时,城乡居民收入分配差距的扩大值得关注,如图3-25所示,1978—2015年中国城镇及农村居民人均收入均实现了大幅增长,其中前者由343.4元增长至31790.31元,增长近92倍;后者由133.57元增至10772元,增长近80倍,相比较而言,农村居民人均收入增速仍然慢于城镇居民。此外,城镇家庭居民人均可支配收入占比由72%增至74.69%,增幅近3%;与之相反,农村家庭居民人均可支配收入占比由28%降至25.31%,降幅达3%。这一收入分配格局的背后揭示了城乡居民人均收入差距的扩大。

另一方面,表3-10揭示出2003—2015年中国居民人均可支配收入基尼系数呈现出先升后降趋势,由2003年的0.479升至2008年的峰值0.491后又降至2015年的0.462。虽然中国基尼系数近年来呈现缓慢下降趋势,但按联合国有关组织的划分标准,中国仍然属于收入差距较大的国家。

表3-10 2003—2015年中国居民人均可支配收入基尼系数

注:数据来源于《中国住户调查统计年鉴(2016)》全国居民人均可支配收入基尼系数。

城乡居民收入差距的扩大一方面不利于中国整体消费水平的提升,另一方面国家为了弥补消费不足对经济的影响,又会通过高投资拉动经济增长,但这种经济增长方式的可持续性越来越受到质疑。

(四)地方政府“投资饥渴症”成为高投资率的助推器

改革开放以来,中国各级地方政府在区域经济发展中扮演了重要角色,对各自管辖区域内GDP的过度追求,导致地方政府普遍存在“投资饥渴症”。

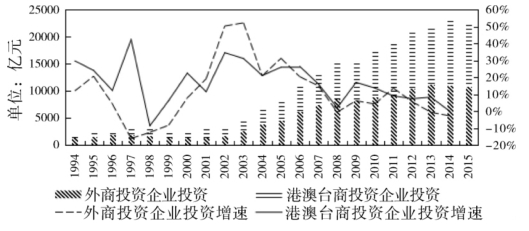

“投资饥渴症”一方面表现为各地方政府为了吸引外商在各自辖区内投资,出台各种优惠政策以促进地方经济的发展。如图3-26所示,1994—2015年中国全社会固定资产投资中外商企业投资及港澳台商投资均呈现出较大幅度的增长,前者由1388.61亿元增至10746.34亿元,增长近7倍;后者由519.47亿元增至11930.44亿元,增长达22倍。但是,外资企业固定资产投资增速波动也较为剧烈,尤其在进入21世纪后,增速下降尤为明显。前者增速由2002年的50.33%降至2014年的-2.77%;后者增速由2002年的34.54%降至2014年的-0.03%。这表明外商投资虽然得到了各级地方政府政策上的大力支持,但由于劳动力成本上涨等因素,中国逐步丧失了对外商投资设厂的吸引力。

图3-26 1994—2015年全社会固定资产投资中外资企业投资变动(率)

注:数据来源于国泰安数据库(CSMAR)。

“投资饥渴症”另一方面则表现为地方政府投资性支出的扩大,根据张卫国等(2010)[9]对地方政府投资性支出占GDP比重的核算可知,1987—2007年这一比值呈现出先降后升的特点,其中1987—1994年为下降阶段,1994—2007年为上涨阶段。而1994年后地方政府投资性支出占GDP比重逐年攀升在很大程度上受到了分税制改革的影响。分税制改革通过将原属于地方政府的税收大部分转移到中央政府,造成了“强中央、弱地方”的财政税收局面。因此地方政府为了扩大税源,不得不扩大投资性支出从而促进地方经济的发展;更有甚者,当财政入不敷出时,地方政府通过融资平台筹措资金大规模投资的现象屡见不鲜。此外,GDP增长速度长期作为衡量地方政府官员政绩的重要指标,进一步激励了地方政府努力发展本地经济。“地方竞争及地方官员激励与约束机制的效率缺失使通过高投资率的方式发展经济具备了内在动力”[10]。

(五)人口红利的存在为高投资率的维持提供了劳动力

围绕人口结构的变动对经济增长方式是否会产生影响以及产生怎样的影响这一话题,经济学家以及人口学家们给出了不同的看法。对发展中国家经济问题研究颇有建树的阿瑟·刘易斯,在其论文《劳动无限供给条件下的经济发展》(1954)中指出,经济发展过程是现代工业部门相对传统农业部门的扩张过程,这一扩张过程将一直持续到把沉积在传统农业部门中的剩余劳动力全部转移完毕,直至出现一个城乡一体化的劳动力市场为止。

中国作为一个人口基数庞大、农村人口比重较大的发展中国家,人口结构的变动在改革开放前后呈现出很大的差别,因此对经济增长方式产生了深远的影响。图3-27显示了中华人民共和国成立以来中国历年人口变动特点,大致可划分为三个不同阶段。

图3-27 1949—2015年中国人口自然变动情况

注:数据来源于《中国人口统计年鉴(1990)》《中国人口和就业统计年鉴(2016)》。

第一阶段为1949—1957年。这一阶段人口变动呈现出高出生率、高死亡率与高自然增长率的特点。出生率基本维持在35‰左右,而死亡率虽然处于历史高位但呈现出逐年下降趋势,从而导致自然增长率较高。

第二阶段为1958—1963年。这一时期人口变动显著表现为出生率、死亡率及自然增长率快速下跌和上升。以1960年为拐点,首次出现了负自然增长的情况,达到了-4.57‰,但1963年自然增长率快速拉升至33.5‰。

第三阶段为1964—1977年。这一时期人口变动趋势极为明显。其中死亡率始终维持在10‰水平波动;而出生率则由1964年的39.34‰逐渐降至1977年的19.03‰;受出生率下降的影响,自然增长率也由27.78‰降至12.12‰。

第四阶段则为1978—2015年。这一时期人口出生率呈现逐年下降的趋势,这主要受改革开放后全面大力推行计划生育政策的影响,其次是因为人民收入水平的提高。数据显示出生率从1978年的18.25‰下降至2015年的12.07‰。死亡率变动较为平稳且始终处于低位,1978—2015年死亡率平均为6.7‰。这就导致人口自然增长率逐年走低,从1978年的12‰降至2015年的4.96‰。

但人口自然增长率的变动对经济的影响具有滞后性,这意味着当增长率处于高峰时,大量青壮年则会在20~30年后出现从而为经济发展提供劳动力。如1965年增长率曾达到28.51‰,则当年出生的大量婴儿便会在20世纪80年代成为劳动力。因而,改革开放初期中国经济迅速发展在一定程度上受惠于计划经济时期大量的少年儿童转化成了劳动力。

人口自然增长率的变动会影响人口年龄结构的构成,而一个国家的人口年龄结构则会对储蓄率与投资率的高低产生一定的影响。

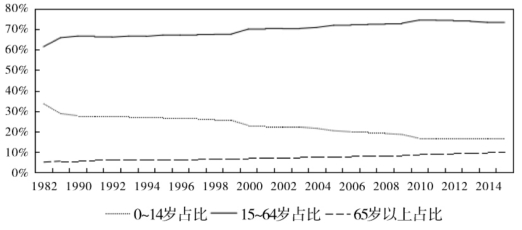

图3-28 1982—2014年中国人口年龄结构变动

注:数据来源于《中国人口与就业统计年鉴(2016)》,其中1982—1990年存在部分年份数据缺失情况。

图3-28反映了1982—2015年中国人口年龄结构变动的特征。其中0~14岁少年儿童占比呈现出快速下降趋势,从33.6%降至16.5%。15~64岁劳动年龄人口占比呈现缓慢上升趋势,从61.5%升至73%,但近五年有回落的迹象,这一比例的上升意味着中国自改革开放以来适龄劳动人口的增加。而65岁以上老年人口占比则呈现出快速上升的趋势,从4.9%升至10.5%,这一变动一方面与医疗水平提高导致平均寿命增加密切相关,另一方面则是因为中华人民共和国成立初期出生的大量人口开始步入老年期。

改革开放以来适龄劳动人口的上升为中国城镇化和工业化进程提供了大量低成本劳动力。据相关统计资料显示,2015年中国人户分离人口达到2.94亿人,流动人口则达到2.47亿人。庞大流动人口的背后揭示了农村剩余劳动力向城镇转移,并完成了从务农到务工的转变。一方面,这一转变是由于快速工业化和城镇化为农村人口提供了大量就业岗位,另一方面大量农村劳动力涌入城镇使得用工成本得以下降,从而进一步促进了高投资水平。总之,高投资率与高劳动人口互为因果,相互促进。

图3-29 1982—2015年中国少儿抚养比、老年抚养比及总抚养比变动

注:数据来源于《中国统计年鉴(2016)》第二编人口部分。

另外,人口年龄结构的变动也会导致高储蓄,从而为高投资提供了充足的资金来源。如图3-29所示,1982—2015年中国总抚养比呈现出下降态势,由62.6%降至37%。其中,少儿抚养比下降速率与总抚养比较为接近,由54.6%降至22.6%;而老年抚养比则呈现出缓慢上升趋势,由8%增至14.3%。

抚养比计算公式为某年龄段人口数与劳动年龄人口数之比,根据这一公式可知,总抚养比下降是由于劳动年龄人口增加速度要快于少儿和老年人口。在宏观经济分析中,劳动人口由于能够创造收入从而成为储蓄主体,而少儿和老年人由于没有收入或收入水平较低则作为消费主体。总抚养比的下降则意味着两相比较之下,劳动人口的储蓄能力更强。与此同时,中国整体消费倾向偏低从而能够为高投资提供大量资金。简言之,“在引致高速经济增长的劳动力转移过程中,储蓄是该过程的直接结果,而投资则是该过程得以延续的直接原因”[11]。

劳动人口的增加及其由农业向工业转移带来高储蓄的同时导致了利率的降低,这意味着投资成本的下降。根据古典经济学派的利率决定理论——利率由资金供求关系决定可知,在以商业银行为中介的资金借贷市场上,虽然支撑经济增长的高投资所需资金量庞大,但相较于更高水平的储蓄而言,资金供求关系呈现出供过于求的局面,而“储蓄率长期高于投资率不仅将导致均衡的名义利率水平下降,也将导致物价水平的持续下降”[12],从而导致了市场利率的进一步走低。这一结论也从人口结构变动的角度印证了美国学者麦金农所提及的“中国之谜”:“并且中国广义货币的增长也非常高……由此就有我们的谜:中国如何成功地比面临类似财政收入下降的东欧社会主义国家更好地抑制了这种通货膨胀的压力呢?”[13]

总之,人口年龄结构变动带来的人口红利使中国经济在改革开放以来的30多年时间里呈现出高储蓄率、高投资率与高经济增长率并存的“三高”特点。但另一方面,资源消耗大、劳动力素质低等原因导致这种经济增长方式不可避免地呈现出高能耗、低效率的特征。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。