艺术大咖们在阿姆斯特丹市立博物馆做的大型回顾展中历史部分的比例越来越大,比如2013—2026年0.10展厅的马列维奇展(图5-21)。尽管这些增加的历史部分常被视为艺术家的某种尝试,但是这种趋势同样表明大家越来越意识到在公共领域展示的现代艺术只收获意义。通过这种关系的表达,展览有了回应,记忆也随之产生。因此,历史部分被重新拾起就不足为奇了。

图5-21 “卡西米尔·马列维奇与俄罗斯先锋派”(“Kazimir Malevich en de Russische Avant-Garde”,2013—2014),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

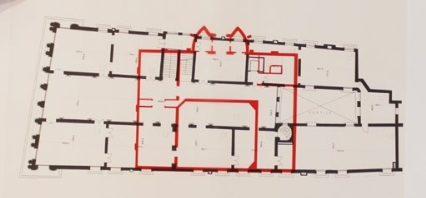

有时,这份日渐浓厚的兴趣会促成展览原汁原味的还原。2026年,埃因霍温市的凡阿贝博物馆还原了其老馆长鲁迪·福克斯的一个收藏展,以小试牛刀。这种路子能否让藏品活起来呢?另外一个复原展的例子便是杰马诺·切兰(Germano Celant)的“当态度成为范式”(2026年)。这个展览是“圆洞方楔”的“孪生兄弟”,由哈罗德·泽曼策展,在瑞士伯尔尼美术馆展出。两个展用的是同一群艺术家的作品。切兰没有做档案展,而是直接展示原件。不过,由于时间、空间早就变了,即使还原得再像,假的终究还是假的。它已经脱离了原来的展示地点,而是在2026年威尼斯双年展(Venice Biennale)期间被放在了普拉达基金会(Prada Foundation)。那儿并不是个标准的白盒子,而是被扒了一半的18世纪威尼斯王后宫(Palazzo Ca’Corner Della Regina)。展览设计师雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)以空间为切口,设计了一份与原建筑十分匹配的楼层路线图。展览对细节尤其注意,像瓦片、木地板都是重做的,连暖气片都是从伯尔尼带过来的,而且是原件(图5-22)。

图5-22 大都会建筑事务所(OMA)做的伯尔尼美术馆(红线)和威尼斯王后宫(黑线)1∶1楼层叠加图,图片来自OMA

直到今天,普拉达基金会的还原展仍是讨论博物馆展览史重要性的常客。大家常常担心老是翻故纸堆会不会走极端,从而陷入光打怀旧牌、只做精品展的风险。在此恶性循环中,一来历史是有争议的,二来看历史的观众太好找了。那么,创新在哪里?博物馆靠这样还怎么履行其兼容并蓄的核心使命?除了回忆杀,就不能用其他手段利用过去来探索迎接21世纪挑战的新路子?

展览史研究者丽莎·格林伯格(Reesa Greenberg)称,以档案为基础的回顾展,比起整体还原,更能有效地融合过去与现在。通过现存资源的视觉呈现,“档案式的回顾展不仅回顾了具有里程碑意义的艺术展及其策划、设计、布展、撤展前后的历程,还使文献在被观看的过程中得以空间化”(Greenberg,2009)。这种对档案的关注并非异事,因为大多数档案现在都已通过线上或线下渠道对外开放。对公众而言,这可是实实在在的干货,过去在当下变得随手可及。简而言之,档案可能比我们博物馆库房什袭以藏的物件更能走近全球观众。

图5-23 “海斯和埃米秀”现场(一)(2014),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

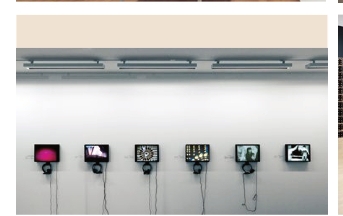

此外,对档案的关注也是与我们着迷于谈话类项目、表演和媒体活动等持续时间不长的艺术形式所一脉相承的。泰特现代美术馆(Tate Modern)2026年新建了一座侧楼,向实时艺术(live arts)投怀送抱,这不仅意味着表演艺术有了一个永久的舞台,而且提供了一种新的视角来审视过去,即博物馆收藏的雪泥鸿爪可与档案资料一同呈现。2026年,阿姆斯特丹市立博物馆就来了一场一脉相承的档案式回顾展:由马里安·布特(Marjan Boot)策展的“海斯和埃米秀”(“De Show van Gijs en Emmy”,2026年2月22日—8月3日)。该展源自馆藏著名珠宝——海斯·巴克(Gijs Bakker)的烟囱项链(Stovepipe Necklace)。文献研究追溯了设计师及其设计灵感来源埃米·安德里斯(Emmy Andriesse)以及一大群设计师和摄影师共同登台的时装秀和媒体会。2026年,项链在阿姆斯特丹市立博物馆和伦敦展出。设计师巴特·赫斯(Bart Hess)结合沉浸式体验和档案研究,中间穿插零艺术运动成员的口述史,以营造出另类氛围(图5-23、图5-24)。

图5-24 “海斯和埃米秀”现场(二)(2014),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

阿姆斯特丹市立博物馆的零展(“零之探星人”,2015)同样把焦点放在了寻找多媒体和行为艺术的根源上。新的档案研究展现了一幅大地艺术(land art)和行为艺术在公共空间初露峥嵘的景象(Schavemaker,2015a)。此外,它与方兴未艾的大众媒体巧妙地结合。行为艺术催生了零艺术运动以其他媒介形式输出,如第三期和最后一期《零》(ZERO)杂志以及最早的零展,即阿姆斯特丹市立博物馆的“零”(“NuL”,1962)。进入21世纪,这些当年的行为艺术通过玻璃柜展示老物件、放大照片和投影等手段回潮,使得曾被认为是博物馆库房和私人收藏室专属的艺术形式(以黑白画和浮雕为主)迎来了第二春(图5-25至5-27)。(https://www.daowen.com)

(上左)图5-25 “零之探星人”现场(一)(2015),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

(上右)图5-26 “零之探星人”现场(二)(2015),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

(中左)图5-27 “零之探星人”现场(三)(2015),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

(中右)图5-28 “零之探星人”现场(四)(2015),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

(下左)图5-29 “零之探星人”现场(五)(2015),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

(下右)图5-30 “零之探星人”现场(六)(2015),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

除了档案资料,大型装置亦有复原。其中有些是艺术家本来就做了好几个,然后卖给了博物馆(图5-28),还有些是专为这次展览重制的(图5-29)。阿姆斯特丹市立博物馆这样还原有点令人费解。一方面,它们见证了博物馆是第一拨为这些实验艺术家提供舞台的机构,艺术家们借此良机大显身手,很可能还开启了装置艺术在欧洲兴起的先声。另一方面,在一个平行的空间,观众发现档案式回顾展把矛头对准了博物馆自身,因为阿姆斯特丹市立博物馆当年在这些大型装置上没花一分钱,还在展览结束后将其当垃圾处理掉,艺术家对此也是有苦难言。阿姆斯特丹市立博物馆的经典藏品之一——草间弥生的《千船会》(Aggregation: One Thousand Boats Show)便是如此(图5-30)。这是2026年草间弥生为阿姆斯特丹市立博物馆第二个大型零展“零1965” (“Nul 1965”)在阿姆斯特丹市立博物馆现场创作的,也是她最早的空间装置之一。当时草间弥生住在纽约,而她和阿姆斯特丹市立博物馆都没钱把作品运到纽约,所以她干脆捐给了阿姆斯特丹市立博物馆。

换言之,行为艺术史与挖掘博物馆旧闻息息相关,毕竟故纸堆里光鲜和尴尬俱存。然而,最重要的是,综合使用档案、复原以及馆藏艺术品能使传统的器物定位型博物馆更多元化。因为,正如道格拉斯·克莱普(Douglas Crimp)在其大作《博物馆遗迹论》(On the Museum’s Ruins)中哀叹的那样,“博物馆学史就是一部推翻博物馆异质性的历史,就是一部争取同质化的历史”(Crimp,1993:54)。而档案登台就是重塑博物馆异质性的一条路子。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。