现当代艺术一般在白色空间内展示,所以得了个诨号“白盒子”(white cube)。不过,我要提醒大家,这个诨号并不准确,因为每个楼层的颜色不尽相同。而且,博物馆内还有不少窗户,让馆内的人得以接触到阳光和外面的世界。不过,该开多少窗户一直存在争议。视频和电影则需要暗空间,所以又有“黑盒子”一说。不管怎样,国际上对于展示现当代艺术的建筑以白色的中性调为范式。因此,为了行文方便,我们姑且称之为白盒子。

白盒子里展示的艺术品通常直接来自艺术家的工作室。馆藏艺术品的年代上限通常可溯至19世纪末。而挑选展品的原则是看它能否勾勒出艺术史的发展轨迹。展品无需借助外力即可完全做到,现如今也是如此(图5-5)。毕竟,现代艺术的自我表达是业界共识,无需他人从旁赘言即可振聋发聩。说句不客气的,在艺术品旁边加上解读文字,以体现其历史价值或其他层面的价值纯属画蛇添足(除非这些文字是作品本身的一部分)。这就是在业界占主导地位的“现在主义”[presentism,克莱尔·毕晓普(Claire Bishop)创此雅号],白盒子及其藏品亦借此区别于其他文化遗产机构(Bishop,2013:24)。

图5-5 巴尼特·纽曼(Barnett Newman):《主教座堂》(Cathedra,1951),现藏于阿姆斯特丹市立博物馆,图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

(左)图5-6 市博老馆外观及本特姆·克劳威尔建筑事务所设计的新馆,图片来自约翰·刘易斯·马歇尔(John Lewis Marshall)

(右)图5-7 市博老馆上楼后的门厅(A. W. Weissman, 1895),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

阿姆斯特丹市立博物馆历史上被反复提到的一段往事便是引进白盒子模式,然后把从前的历史给抹掉。本特姆·克劳威尔建筑事务所设计的新馆(图5-6)像一个超现代的白盒子,现当代艺术品被挂在纤尘不染的白墙上自我表达。但阿姆斯特丹市立博物馆的跌宕史并非一个白盒子所能涵括。魏斯曼设计的老馆(图5-7)学邻近的荷兰国立博物馆(Rijksmuseum),在新哥特式墙面满饰象征主义壁画和马赛克镶嵌画。阿姆斯特丹市立博物馆藏有一幅萨尔·梅耶(Sal Meijer)的旧作,画上描绘了它的本来面目:黄、红、绿尽夺眼球,天花板上射出一道金光,应该是铺了黄色玻璃的缘故(图5-8)。

(左)图5-8 萨尔·梅耶:《走近市博》(Opgang Stedelijk Museum,1912),布面油画,100厘米×74.5厘米,现藏于阿姆斯特丹市立博物馆,图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

(右)图5-9 红木老房间,图片来自阿姆斯特丹市立博物馆(www.daowen.com)

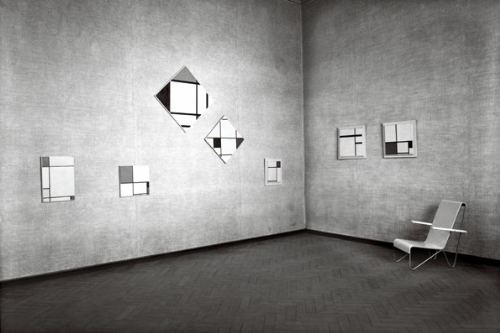

因为阿姆斯特丹市立博物馆由阿姆斯特丹的几大名门和组织创立,所以其收藏五花八门,包括从运河边上被拆掉的居民楼和没用的小博物馆——诸如医疗器材博物馆、钟表博物馆、亚洲艺术博物馆里运来的老房间(period room,图5-9)。1874年,荷兰国立博物馆设立了阿姆斯特丹当代艺术公共收藏组委会(Vereeniging tot het Vormen van een Openhare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam,VvHK)。1895年,该组织移驾阿姆斯特丹市立博物馆。虽然该组织是个“混血儿”,但为阿姆斯特丹收藏现当代艺术还是势在必行。科内利斯·巴德(Cornelis Baard)老馆长在其第一个任期(1905—1936年)就早早显露出要把阿姆斯特丹市立博物馆打造成现当代艺术博物馆以及摒弃其他类别藏品的雄心。他原想在1910年代就实现这一目标,结果几十年后才得偿所愿。1938年马特·斯坦(Mart Stam)设计的“抽象艺术”(“Abstracte Kunst”)展是一个转折点,该展第一次将毕加索(Picasso)、康定斯基(Kandinsky)、保罗·克利(Paul Klee)等前卫艺术大师的作品悬之于墙,令人眼界大开(图5-10)。2[3]布展期间,新来的策展人威廉·桑德伯格(Willem Sandberg)一手把金光闪闪的楼梯全涂成了白色,而且只用了一个周末的时间。其实,大卫·罗尔(David Röell)馆长早就想这么做了,只是市政府领导不予批准。桑德伯格就趁罗尔馆长度假时秘密行事,所以罗尔馆长就跟市政府说生米已煮成熟饭,只把桑德伯格批评一顿了事(Marcar,2004:72)。

图5-10 《抽象艺术》(1938),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

这则逸闻不禁令人啧啧称奇:桀骜不驯的桑德伯格试图颠覆历史,用白漆让老房子获得新生。其中一个有意思的细节,就是桑德伯格的灵感来自纽约现代艺术博物馆(The Museum of Modern Art,MoMA),“MoMA早在1928年就把墙涂白了(图5-11)”。那个时候,桑德伯格和MoMA馆长阿尔弗雷德·巴尔(Alfred Barr)过从甚密,经常交流现代建筑,也因此有了前面的那出好戏。1939年纽约举办世界博览会,荷兰派立场保守的设计师德克·弗雷德里克·斯洛德威尔(Dirk Frederik Slothouwer)参加,替下了桑德伯格的好朋友、设计了新馆(Nieuw Bouwen)的建筑师马特·斯坦。桑德伯格呼吁抵制斯洛德威尔,并得到巴尔馆长的支持。2[4]简而言之,现代建筑那时还在苦寻认同,到处找靠山。

图5-11 MoMA的首展(1929),有塞尚(Cézanne)、高更(Gauguin)、修拉(Seurat)、凡·高(Van Gogh)的作品,图片来自纽约现代艺术博物馆档案馆

二战结束后,桑德伯格升任阿姆斯特丹市立博物馆馆长,成功地让现当代艺术与设计制霸全馆。历史文物被拨给阿姆斯特丹历史博物馆(Amsterdams Historisch Museum)和其他机构。此外,保守派艺术家群体也被雪藏,因为他们在二战期间的政治立场有问题。从那以后,凡·高(Van Gogh)、蒙德里安(Mondrian)等现代艺术大咖以及当代艺术设计、实验艺术设计成了香饽饽。现存记录这些吃螃蟹的展览的照片显示大多数展厅都被漆成了白色:桑德伯格声称这种静默的环境更加中立,从而把话语权留给艺术品本身(图5-12)(Marcar,2004:74-75)。或者,如福克斯后来所言:“摆脱了地方文化干扰 的空间,艺术品置身其中,无人在意其出身,这才是民主的境界。”(Fuchs,1989:310)1938年的洗白事件成了桑德伯格的一大谈资,也被其他一些人所 津津乐道,直到2013年阿姆斯特丹市立博物馆附近的荷兰国立博物馆重新开放时还被人惦记。在其开幕式配发的图录中,荷兰国立博物馆馆长维姆·贝维斯(Wim Pijbes)便提到“桑德伯格曾经用这传说中的白色把阿姆斯特丹市立博物馆的彩墙搅得天翻地覆”(Pijbes,2015)。然而,荷兰国立博物馆却和欧美其他博物馆一样,在1920年代就已经如此了。此后,荷兰新建的几个现代博物馆就践行了现代建筑的原则,比如1938年由亨利·凡·德·威尔德(Henry van de Velde)设计的克勒勒·米勒博物馆(Kröller-Müller Museum)。2[5]可为何大家偏偏认为引进现代白盒子模式的始作俑者是桑德伯格?

图5-12 《皮特·蒙德里安纪念展》(Piet Mondrian herdenkingstentoonstelling,1946),图片来自阿姆斯特丹市立博物馆

我们在档案中找到了蛛丝马迹。是罗尔在1938年赴欧筹备之前提到的“抽象艺术”展。其间,他曾给桑德伯格写过一封信,流露出对阿姆斯特丹市立博物馆落伍的担忧。他写道:“连布鲁塞尔现代艺术博物馆这种比咱都过时的博物馆现在都全刷(米)白了。咱们被反超了。”[6]言外之意就是当时欧洲有很多博物馆都已经用白色或米白色来粉刷展墙,向传统告别了。

令我感兴趣的是,这则逸闻还有诸多含糊不清的地方。尤其是二战后,桑德伯格被尊为抗德英雄,他的“洗白”传奇也因此带有一抹反叛和原创的色彩,尽管实际上这只是因循MoMA等其他博物馆的前例。此外,罗尔馆长在那期间扮演的角色很明了,真相只有一个。再则,一个明显吊诡的地方便是这段被津津乐道的阿姆斯特丹市立博物馆趣史却是要抹去它的历史。

最开始的白盒子并不如预期中的那么白,但这是件好事。白茫茫之下仍有暗潮涌动。有人可能借雅克·德里达(Jacques Derrida)之语:被抹去的从未离场,未来它将再次回荡。这意味着历史和历史镜片永远不会消逝。或者可以说,各种模式、时代和思维方式一直在此消彼长。正如马克·威格利(Mark Wigley)评论20世纪的现代白色空间时所说:“精致的白墙同时也是一组易碎的概念结构,只要涂层一裂,脆弱立现。”(Wigley,2001)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。