我国古代骑兵产生很早。《左传》上说:“冀之北土,马之所生。”《管子·小匡篇》记载,周惠王十三年(前664)齐桓公救燕,“破屠何而骑寇始服”。可见,在春秋以前,我国北部的游牧民族不仅早已养马,而且“尽为甲骑”[27],能够骑马作战了。周赧王八年(前307),赵武灵王下令赵国“变服骑射”,“以备燕、三胡、秦、韩之边”,这是有关中原地区诸侯国改革军事,建立骑兵的较早的记载。

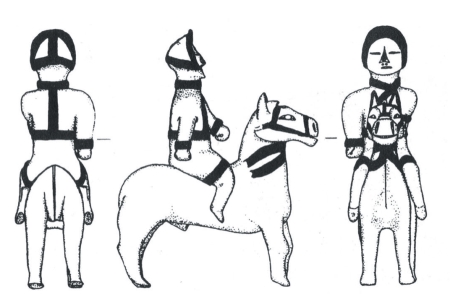

我国目前考古发现的最早的骑兵俑,当属咸阳塔尔坡秦墓出土的两件灰陶骑马俑,时代应为秦惠文王至秦武王时期。两件俑的右臂皆下垂,手半握,如同秦俑二号坑出土的骑马俑,手中似执兵器(图4-31)。但是与兵马俑坑的骑兵俑相比更显原始。首先身穿左襟式的短上衣,下着短裤,脚蹬长筒靴的胡式服,而无铠甲;秦俑坑的骑马俑,身穿右衽短褶和短甲,下着紧身长裤,较塔尔坡骑马俑的服饰更利于骑射和自身的保护。其次塔尔坡骑马俑,在马背上无坐垫,骑俑是裸骑在马上,不能更好地发挥其威力。

《史记·秦本纪》记载,“(秦惠文王)十一年,县义渠。……义渠君为臣”。秦人长期与戎狄杂居,深受其骑射影响;为了适应战争的发展,秦国必须不断扩大兵源,以发展军力。秦将戎狄诸国的骑兵加以收编,变为秦国的军队。在秦国的骑兵中,戎狄人占的比例一定不少。身着胡服的骑马俑出现于秦国咸阳城的墓地,就是很好的说明。再加之秦人自古就善于养马,《史记·秦本纪》记载:秦人的先祖伯翳“为舜主畜”,“非子居犬丘,好马及畜,善养息之。犬丘人言之周孝王,孝王召使主马于汧渭之间,马大藩息”。文献和云梦秦简中还明确记载了宫厩、大厩、中厩、外厩等马厩名称,秦始皇陵区更是出土了“小厩”、“左厩”的陶文,说明当时马厩之多,养马之风盛行,因此秦国具备发展骑兵的天然优势。在秦赵、秦楚战争中,骑兵一度成为战争的绝对主力,因此秦始皇能吞并六国,建立统一的中央集权制国家,这与秦国重视养马、发展骑兵是分不开的。

图4-31 塔尔坡秦墓出土陶骑马俑

在著名的“楚汉战争”中,项羽有一支机动性较强的骑兵部队,给刘邦的汉军威胁很大。彭城之战后,刘邦在坚守成皋时,派灌婴迅速组建了一支骑兵部队,以具有骑兵战斗经验的秦朝将士李必、骆甲为左右校尉;由颇熟悉骑兵的灌英统一领导,其中很多成员在秦朝就接受过骑兵训练和骑战考验,故能立即投入战斗。与楚军对抗并曾破楚骑兵于荥阳以东,起了稳定战局的作用。后又深入楚地,纵横扫荡项羽的大后方,最后在垓下围困楚军,将项羽逼死在乌江边。可以说这支骑兵为西汉帝国的建立立下了汗马功劳。

汉初的骑兵虽然在楚汉战争中显露锋芒,其真正面临的对手还是北方匈奴兵。公元前200年,平城一役,汉高祖刘邦被匈奴冒顿单于率40万骑兵将围在白登山七日之久,险些全军覆灭。值得注意的是,这么多匈奴骑兵是根据战马颜色布列在四个方面:西面尽是白马,东面尽青马,北面尽黑马,南面尽红马。[28]这既是一眼望不到边的威武军阵,又是四色分明,互相映衬的雄伟壮观场面,反映了匈奴骑兵数量的庞大和高度的组织纪律性,最后亏得陈平极力斡旋才得以逃脱,极大地震慑了刘邦,意识到了汉军与匈奴骑兵的差距。

汉初“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车”,“马一匹则百金”。由于缺乏战马,不能大量组编骑兵,加之刘邦在白登山大受匈奴折辱,这些都刺激西汉王朝加紧增殖马匹,萧何作“汉律九章,创加厩律”,以法律手段加强马政工作不能不说深有用意。西汉的马政也由太仆主持,在京都长安设立“天子六厩”,即未央厩、承华厩、騊駼厩、路軨厩、骑马厩、大厩,每厩都养马上万。陕西省考古研究院2009~2011年发掘了汉武帝帝陵陵园南侧的外藏坑K26,坑呈长条形,长44米,宽2.3米,深4~4.7米,坑体东西两壁下部各开挖十个窑洞,二者互相错位。每排窑洞相互间距为3.5米。每个窑洞内放置两匹马骨,马头均朝向洞口,嘴内有铁质马衔,头骨旁有马具带骖、铜环、铁环等物。经鉴定,K26出土的马骨均为成年的公马。大多数窑洞内放置一件陶俑,陶俑位于洞室口部,有些处在两匹马的头骨之间,负责照料、饲养这些马匹,初步推断K26象征的是“天子六厩”的某个厩(图4-32、33)。

太仆属官“边郡六牧师苑令”职掌设在边郡的36所牧马场,是西汉国家马政的骨干,大部分骑兵用马从这里取得。这些军马场均设在游牧地区,不但“地广民稀,水草宜畜牧”,而且便于引进塞外的优良马种,拓宽马源。除了官马,由于社会经济的逐步繁荣,民间养马也有很大发展。能达到“陆地牧马二百蹄”的比比皆是。如桥姚“致马千匹”,班壹在楼烦“致马牛羊数千群”[29]。汉初马匹奇缺的局面已经改观,“众庶街巷有马,阡陌之间成群”,发展骑兵的物质基础更雄厚了。

图4-32 马骨

图4-33 陶俑

汉武帝时,上官桀为未央厩的厩令,专门负责给武帝养马。汉武帝因病多日未去未央厩。病愈后跑去一看,发现马都病了,于是很生气责问上官桀:“你以为我病了,见不到这些马了,怎么把马养病了?”并要治上官桀的罪。上官桀十分乖巧,随机应变说:“我听说皇上身体不适,心中不安,日夜发愁,这些日子确实无心养马。”话没说完就流下了热泪。武帝看到这情形也就不好再追究。此事说明厩令养马责任重大,更加可以看出武帝对养马的重视,这么小的事都要具体过问(图4-34)。

图4-34 茂陵鎏金马

随着西汉前期公私马匹的大量增加,为汉武帝组建战略转兵进而发动反击匈奴战争准备好了条件。“兵革数动”,“汉将军岁以傲万骑出击胡”,结果马匹损耗很大。漠北一战,“汉军马死者十余万匹”,“再击大宛,马死略尽”。多年积蓄几乎耗空。马匹生产需要一定周期,此后14年间,“竟不复击匈奴者,以汉马少”。在军马供应上,西汉王朝再一次陷入困难境地,为了支撑战局,汉武帝不得不采取一系列紧急措施。提供优惠政策,奖励民间饲养马匹。国家在进行有组织的军马生产的同时,大力奖励和扶助民间养马,并陆续制定了许多有关优惠政策:

一是抵免徭役。汉文帝曾采纳晁错的建议,“令民有车骑马一匹者,复卒三人”,汉制规定有九等爵位以上的人,才可免一人徭役,而养一匹战马,竟允许三人免除服役。当时对养马的重视程度之高,可见一斑。

二是实行高价政策。大幅度抬高马价,也不失为刺激军马生产的积极措施。汉武帝元狩五年(前118),“天下马少,平牡马匹二十万”,使每匹雄马的价格提高到20万钱,高于内郡原价10倍,边郡20倍。

三是减免马税。元凤二年(前79),汉昭帝下诏:“其令郡国毋征今年马口钱”。

四是低息提供母马。为扶助民间繁殖马匹,政府向百姓提供母马,满三年归还,政府只收一马驹作为利息。

五是多方征调民间马匹。其一,有偿购买。主要是在与西域各国的贸易往来中采买。其二,无偿征发。太初二年(前103),“籍吏民马,补车骑马”。这就是说官方对民间马匹进行登记造册,在军事需要的时候,随时征用。其三,赊贷借用。在国家急需用马,而财力不支的情况下,政府采取贯买方式借调民马。“贯”,即暂行赊欠,日后支付马费,无偿征发和赊借两种形式都带有一定程度的强制性,引起社会不满和抵制。但为了满足军事需要,政府也往往不得已而硬性推行。其四,鼓励个人携马从军。在战时应征从军时,自备边界马能得到政府奖励。如元狩四年对匈奴作战时,汉军中“私负从马”达4万匹之多,补充了军马之不足。

六是禁令军马出关,保护军马资源。由于军马在军事上的重要作用,且繁养不易,国家对于生长期和使用最佳期的马匹采取严格的保护政策。首先是禁令出关。《汉书·景帝纪》记载,“景帝中四年(前146),御史大夫卫给奏禁马高五尺九寸以上,齿未平,不得出关”。旨在防止军马流失,或被域外异族所获。其次,严密防范匈奴军抢夺。汉时与匈奴对峙,匈奴常常派兵到边境骚扰,伺机抢夺汉朝军马。所以每当边廷有事,便将马场迁往内地。一次匈奴入雁门、上郡抢汉宛马。为保马,汉吏卒战死2000人。[30]

在提高马匹数量的同时寻求良种改善军马品质。太初四年,汉武帝派李广利伐大宛,前后10余万人,兵连四年,结果“汉军取其善马数十匹,中马以下三千余匹”,“宛王蝉封与汉约,岁献天马二匹,汉使采蒲陶、目宿种归”。[31]对于这场战争,当时就颇遭非议:“夫万里而攻人之国,未战而兵物故过半,虽破宛得宝马,非计也”,“捐五万之师,靡亿万之费,经四年之劳,而仅获骏马三十匹”,似乎得不偿失。原因在于中国之马,本不如匈奴所产之良。汉武帝大修马政,其闻天马而甘心者,欲得汗血之种也,武帝所得乌孙、大宛马,亦必先畜之西北边郡,既与汉马同牧,相为牡牡,擎生日久,种类繁殖。中国内地本不大量产马,加上传统主要用于驾车驮载,质量大多退化成挽用型。即以秦马而论,属于今天产于甘青的河曲马,为草原型挽用马,比之新疆内蒙古的伊犁马、焉奢马和三河马等沙漠型骑用马,体形小,灵巧也逊色。西汉前期,马的品质不会有太大改进。晁错比较匈奴马:“上下山阪,出入溪涧,中国之马弗与也。”赵充国也说:“汉马不能冬,屯兵在武威、张掖、酒泉万骑以上,皆多羸瘦。”[32]战马品质低劣,直接影响骑兵建设。汉武帝在笃信神仙方士的外衣下,寻求良种军马。先是从敦煌握洼水畔得野马,称“天马”,继之又得乌孙马,冠以“天马”。最后,“及得宛汗血马,益壮。更名乌孙马曰西极马,宛马曰天马”。据考证,大宛马即产于今中亚的阿哈马,最大特点是速度快。汉武帝三易“天马”,一旦找到,使者相望,万里求索,甚至不惜代价发动战争,于此也可见其良苦用心。引进骑乘良种,“既杂胡种,马乃益壮”。为了不使其因环境改变而迅速退化,一是输入原饲草,“马嗜苜蓿,汉使取其实来,于是天子始种苜蓿”。二是必先“畜之西北边郡”,“岁自河西徙牧,渐南,欲其习水土”。使其逐渐适应地理环境。三是不间断持续引进,令大宛“岁献天马二匹”。[33]从杨家湾汉墓出土的陶马来看,昂头翘尾,胸宽体阔,腰短颈长,高髻甲、宽额头,不失为作战的良马(图4-35)。这反映出2000多年前我国养马事业的兴旺景象,表明当时统治者对战马的驯养、选择是颇为成功的。

图4-35 杨家湾陶马

骑兵为“奇兵”,被认为是当时特殊的兵种。《六招》中提到:“选骑士之法,取年四十以下,长七尺五寸以上,壮健捷疾,超绝伦等,能驰骑殷射,前后左右,周旋进退,越沟堑、登丘陵、冒险阻、绝大泽、驰强敌、乱大众者,名曰武骑之士。”说明古代对骑士的选择和训练要比普通步卒严格得多。

西汉前期骑士是从适龄青壮年中考试选拔的。据《汉书·高帝纪》:“民年二十三为正,一岁为卫士,一岁为材官骑士,习射、御、骑驰、战阵。”每年秋后,对应服役者进行“讲肄课试”,“水处则习船,边郡将万骑行障塞”,借以选拔“能引阅撅张,材力武猛者为轻车骑士、材官(步兵)、楼船(水兵)”,演练结束仍散回郡里,如果发生战争,则“以羽檄发材官骑士,以备军旅”。当时来自戎、匈奴等少数民族的骑士,在汉军中占有一定的数量。汉阳陵出土的面容类似关中地区老太太的骑兵俑应该就是来自少数民族的胡人(图4-36)。据载,在楚汉广武对垒的时候,“汉有善骑射者楼烦,楚挑战,三合,楼烦辄射杀之”[34]。这个“楼烦”,就属于当时加入汉军的少数民族人。以后,晁错曾向文帝建议说:现在有投奔过来的西戎义渠几千人,“饮食长技与匈奴同,可赐予坚甲絮衣、劲弓利矢,益以边郡之良骑”,令明将“一约将之”,“即有险阻,以此当之”。

图4-36 阳陵胡人骑兵陶俑

由于注意吸收游牧民族骑射长技,汉军中少数民族骑士与日俱增。据统计武帝时匈奴高级统帅率部众来降的就有22起,所率部众都在数万至数十万。匈奴族的高级将领如赵信、赵安稽、桀龙、高不识、仆朋、复陆支、伊即轩、成娩等都曾率匈奴降军为汉朝出征。匈奴兵成为汉朝重要的兵源之一。义渠、羌、南越、鲜卑以及西域各国士卒也都是经常征调的兵源对象。如义渠人公孙敖、公孙贺多次随卫青出击匈奴,功至封侯。武帝天汉四年(前99)成娩“将楼兰国兵始击车师”,征和三年(前90)又“将楼兰、尉犁、危须凡六国兵别击车师”。元鼎五年(前112)汉分四路征南越,参战的有投降南越水军和夜郎兵。汉北军中有越骑校尉,三辅、河东、弘农等郡都有越骑。汉文帝时晁错提出“以蛮夷攻蛮夷之策”,到武帝以后就真正得到了实现。

同时武帝为了加强骑兵的管理和训练,在过去骑兵建设的基础上,又增设了八校尉,其中有四个校尉是专为组训骑兵而设立的。屯骑校尉专门训练骑士、征调战马,越骑校尉专门掌管由越人(当时东瓯、闽越、南越为三越)组成的骑兵,长水校尉负责掌管由长水胡人组成而驻于宣曲(今陕西西安市西)的骑兵,胡骑校尉专管由匈奴人组成而驻于池阳(今陕西泾阳西)的骑兵。另置羽林骑,选拔西北地区精于骑射的“六郡良家子”和“从军死事之子孙”充当,后者也称羽林孤儿。这种羽林骑,一方面担任皇帝侍卫,另外也是培养骑兵将领的对象。这样,西汉骑兵不仅从力量上得到进一步加强,而且在组织上也更加健全和完善了。[35]

经过几十年休养生息和操习演练,西汉骑兵数量增长很快。如汉初高帝北击匈奴,“汉悉兵,多步兵,三十二万”,到汉文帝三年(前177)派窦婴抗击匈奴率骑兵8.5万人,文帝十四年(前166)派周舍为卫将军、张武为车骑将军率车千乘、骑兵10万人防守长安。武帝时反击匈奴,约动用骑兵120万,每次战役参战的骑兵多达10万左右。也正是从汉武帝时起,汉朝军队已从车骑并用转变为以骑兵为主、步兵为辅的格局,而兵车的作用则退为后勤运输,或用来做临时营垒。

事实上,在汉代极盛时期,汉武帝时,其国力最强盛,开始了对匈奴的大规模反击。这场反击战分为三个阶段。第一阶段是漠南之战,卫青、公孙贺、李广等率领4万汉军骑兵,将匈奴从河套以南地区赶了出去。后来,卫青又两次率领汉军骑兵十多万人深入大漠,突袭匈奴,抓获了匈奴的右贤王等高级贵族,斩杀、俘虏匈奴骑兵、部众数万人。第二阶段是河西之战,霍去病等率领汉军骑兵数万人,深入陇西匈奴地界两千余里,一直打到祁连山,大败匈奴骑兵,俘获匈奴3万多人。这次战役肃清了位于甘肃、青海的河西走廊的匈奴势力。第三阶段是漠北之战。卫青、霍去病率领汉军骑兵主力24万人马横渡大漠,追击北逃的匈奴军队。匈奴单于在大漠以北组织精锐部队,以逸待劳,打算与汉军决战。大将军卫青看到这个情况,临机应变,命令把运送辎重的车辆改作武刚车,就是在车外侧绑上长矛,内侧安置大盾牌。然后,环绕军营作为防御工事。将营障布置好了以后,他命令5000精兵出击匈奴,匈奴也派出1万骑兵迎战。当时,已是傍晚,天空突然刮起了大风,一时间飞沙走石,天昏地暗,对面看不见人影。卫青抓住战机,立即调整战略,命令主力骑兵迂回匈奴军营两翼,打算围歼单于。匈奴单于一看大事不好,急忙带领几百精锐骑兵,向西北突围而去。当时,单于狼狈得找不着自己的马了,慌乱中坐着六匹骡子拉的车就跑了。霍去病则率军深入漠北,与匈奴左贤王的部队遭遇,经过激战,左贤王大败而逃,汉军斩杀、俘获匈奴7万余人。

陕西兴平茂陵博物馆展陈的马踏匈奴的石刻运用了寓意的手法,用一匹气宇轩昂、傲然屹立的战马来象征这位年轻的将军。它高大、雄健,以胜利者的姿态伫立着,有一种神圣不可侵犯的气势;而另一个象征匈奴的手持弓箭的武士则仰面朝天,被无情地踏在脚下,显得那样渺小、丑陋,蜷缩着身体进行垂死挣扎。整个作品风格庄重雄劲,深沉浑厚,寓意深刻,耐人寻味,既是古代战场的缩影,也是霍去病赫赫战功的象征(图4-37)。经过这次决战,匈奴从此一蹶不振,再也不敢到大漠以南来了。汉武帝时反击匈奴的战争取得了决定性的胜利,这也是汉代骑兵所建的丰功伟绩。[36]

图4-37 马踏匈奴

关于汉朝骑兵的真实形象,杨家湾汉墓为我们提供了许多重要标本。杨家湾汉墓,其地在咸阳市东北22千米处,位于汉高祖刘邦长陵和汉景帝刘启的阳陵之间,因靠近长陵,可能是长陵的陪葬墓。两座汉墓应为文帝、景帝时期的墓葬。据《水经注》记载,汉代的成国渠在这个地区曾经过周勃家,故其地当为周氏家族茔地,可能为周勃之子周亚夫墓。已发掘的杨家湾汉墓出土陶兵马俑群,也正反映了墓主人的身份和当时军事制度的时代特征,只不过是一种送葬的军阵形式(图4-38)。

据史书所载,在汉代,不论是西汉还是东汉,一些有赫赫战功的主要将领死后,安葬时,封建王朝所给予的最高荣誉是发国之车马兵骑,用以军陈列队形式,为其送葬。例如,西汉名将霍去病死后,“发属国玄甲,军陈自长安至茂陵”[37],东汉将军祭遵死后,“遣校尉发骑士四百人,被玄甲兜鍪,兵车、军陈送葬”。杨家湾汉墓出土的大量俑群,正是模拟大规模军事征战形式的军陈送葬,也是当时将军实地征战的写照。

图4-38 杨家湾骑兵俑群

在杨家湾出土的俑群中,有骑兵俑583件,各种人俑1965件。但其俑队总的排列分为五列四行,前三列六坑为骑兵俑,后二列四坑为人俑。从骑兵俑排列在最前面,前锋是劲骑,这正说明骑兵为当时作战的主要力量。从发掘的十一个陪葬坑中,骑兵俑坑就有六个,另为步兵俑坑四个,战车坑仅发现一个。这表明当时骑兵在军队的总体组成中,已占有相当重要的地位,即形成了一个主战的重要兵种了。另外,从坑位的总体上看,十一个步骑俑坑,分前后两组排列而成。前面一组步兵俑坑四个,骑兵俑坑两个,中间战车坑一个,后面一组骑兵俑坑四个。十一个俑坑呈现竖长方形配置。这样前后两组都配备了骑兵主力部队,如军阵有锋有后。谈起军阵,兵家孙殡曾以宝剑作比喻,说明军阵有锋有后的重要。认为军阵没有锐利的前锋,犹如剑之无锋,虽有孟责之勇不敢前,军阵没有强大的后阵,如剑之无艇(即把柄),虽有巧士不能进,无锋无后,“敢将而进者,不知兵之至也”。只有有锋有后,才能“相信不动,敌人必走”。

杨家湾的3000兵骑马俑的列阵形式,正是符合上述记载。前后有锐骑,中有指挥的战车。若单就骑兵的数目上看,虽为近600锐骑,但骑兵有着主战的实力,能量很大。有着轻捷迅速的特点,作战中一般担任主冲、突截、迁回包抄、追歼溃敌等任务。如果骑兵配备良好的弓弩盾牌,可算是作战中的长兵,有奇袭之勇,故称奇兵。杨家湾汉墓中的骑兵俑列陈,显示出其在兵种整体力量中处于主力地位。

图4-39 骑兵俑背部箭囊(https://www.daowen.com)

图4-40 穿甲胄的骑兵

杨家湾出土的骑俑,个个抬头挺胸,右手握持兵器,左手牵组勒马,大都背弩负鞠(图4-39),部分身着甲胄(图4-40)。座下马具较为齐全,鞍(马鞍)、鞋(也称勒、释,指马笼头)、镰(马口旁连按衔的马具)和椒、剿、鞍、鞋等,无不备,除马蹬没有外,已与近代骑兵马具较接近了。这些反映出西汉前期骑士的质量和骑兵的装备都达到了相当水平。[38]而且身披铁铠的重装骑士,身披皮制“当胸”的战马已经开始出现在显要位置,这是后代“甲骑具装”的先声。当时骑兵的武器如前文所述,主要有弓、弩、戟、矛和刀、剑。在防护装具方面,主要是盾牌,同时也装备了铁质的铠甲。杨家湾骑兵俑的铠甲都是前胸和后背各一片,在肩上用丝带相连,简单实用,便于马上动作。这些先进的武器装备使得汉代骑兵在对匈奴作战中往往占到先机(图4-41)。《汉书·冯奉世传》说:“羌戎弓矛之兵耳,器不犀利。”在与汉朝作战的过程中,匈奴人也学习使用汉朝军队的先进技术装备,为此汉代还曾对周边民族实行严格的武器关禁。《汉书·陈汤传》说:“夫胡兵五而当汉兵一,何者,兵刃朴钝,弓弩不利。今闻颇得汉巧,然犹三而当一。”

图4-41 杨家湾披铠骑兵俑复原图(采自杨泓《古代兵器通论》)

同时汉代人清楚在不同的场合使用不同的兵器,能够发挥其优势。如晁错说:“平陵相远,川谷居间,仰高临下,此弓弩之地也,短兵百不当一。两陈相近,平地浅草,可前可后,此长戟之地也,剑盾三不当一。萑苇竹箫,草木蒙茏,枝叶茂接,此矛铤之地也,长戟二不当一。曲道相伏,险厄相薄,此剑盾之地也,弓弩三不当一。”不仅如此,晁错还考虑到各种兵器相互配合使用,也能起到取长补短,相互支持的作用。像这样集团作战,一般的单兵种很难抵抗。

【注释】

[1]闻人军:《考工记 齐尺考辨》,《考古》1983年第1期。

[2]陕西省考古研究所、秦陵秦俑考古队:《秦始皇陵兵马俑一号坑发掘报告》,文物出版社,1988年版。

[3]段清波:《刀枪剑戟十八般》,四川教育出版社,1998年版。

[4]蒋文孝:《秦陵出土铭刻纪年兵器初探》,《中国历史文物》2010年第3期。

[5]王学理:《秦俑坑青铜兵器的科技成就管窥》,《考古与文物》1980年第3期。

[6]段清波:《刀枪剑戟十八般》,四川教育出版社,1998年版。

[7]袁仲一:《秦始皇陵兵马俑研究》,文物出版社,1990年12月版。

[8]《中国古代兵器》编纂委员会:《中国古代兵器》,陕西人民出版社,1995年版。

[9]《汉书》卷24。

[10]陕西省考古研究所汉陵考古队:《汉景帝阳陵南区从葬坑发掘简报第一号简报》,《文物》1992(4);《汉景帝阳陵南区从葬坑发掘简报第二号简报》,《文物》1994(6)。

[11]中国社会科学院考古研究所:《汉宣帝杜陵陵园遗址》,科学出版社,1993年版。

[12]张仲立、丁岩、朱艳玲:《西汉一代重臣张安世家族墓地考古览胜》,《大众考古》,2014(12)。

[13]中国社会科学院考古研究所:《汉长安城未央宫——1980~1989年考古发掘报告》,中国大百科全书出版社,1996年版。

[14]中国社会科学院考古研究所汉城工作队:《汉长安武库遗址发掘的初步收获》,《考古》,1978(4)。

[15]杨鸿:《古代兵器通论》;紫禁城出版社,2005年版。

[16]《后汉书·百官志》。

[17]李林、康兰英等:《陕北汉代画像石》,陕西人民出版社,1995(3)版。

[18]白云翔:《先秦两汉铁器的考古学研究》,科学出版社,2005年版。

[19]【汉】刘熙:《释名·卷二十三》,吉林出版集团有限责任公司,2006年版。

[20]张伟:《敦煌汉简中的兵器》,西北师范大学硕士论文,2011年版。

[21]白云翔:《先秦两汉铁器的考古学研究》,科学出版社,2005年版。

[22]【南朝·宋】范晔:《后汉书》,中华书局,1965年版。

[23]中国社会科学院考古研究所:《汉长安城未央宫——1980~1989年考古发掘报告》,中国大百科全书出版社,1996年版。

[24]吴承洛:《中国度量衡史》,上海书店,1984年版。

[25]白荣金:《西安北郊汉墓出土铁甲胄的复原》,《考古》1998年第3期。

[26]杜文玉等:《图说中国古代兵器与兵书》,世界图书出版社,2007年版。

[27]《史记·匈奴列传》。

[28]《史记》卷110《匈奴传》。

[29]《汉书·货殖列传》。

[30]马凯军:《秦汉时期的马政》,《军事经济研究》1993第8期。

[31]《汉书·李广利传》。

[32]《汉书·晁错传·赵充国传》。

[33]《汉书·西域传》。

[34]《汉书·项籍传》。

[35]安忠义:《汉武帝时骑兵的兴起与军制改革》,《烟台师范学院学报》2005第12期。

[36]张民德:《汉骑兵主战之例证——杨家湾汉墓骑兵俑》,《文博》1992第6期。

[37]《史记·卫将军骠骑传》。

[38]展力、周世曲:《试探杨家湾汉墓骑兵俑》,《文博》1977第10期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。