汉初,兵器的品种和类型虽还是沿袭着秦代传统,但是军队构成的变化迫使兵器的面貌开始发生改观。由于战车地位的下降,车兵迅速让位于步兵和骑兵,过去生产的主要用于车战的兵器,已远远不能满足步兵和骑兵的作战需要。步兵武器主要靠个人携带,不仅重量、数量受限,而且要根据不同的战斗任务配备不同的兵器,遵循长短相杂,轻重适当的原则。[8]骑兵在汉王朝抗御北方游牧民族侵扰的战争中,不断发展壮大,最终确立了它在中国古代战争舞台上的主导地位;因此生产利于前刺和劈砍、适用于跨马作战的兵器,就显得尤为迫切。同时为了更大的发挥骑兵的威力,防护装具和马具的创造和改进,也日益受到重视。

西汉初年,钢铁冶炼技术的快速发展为兵器和防护装具的材质和制造工艺的重大变革提供了技术支持。汉初经过七十余年的“休养生息”,农业得到了恢复和发展,经济也发展繁荣起来,国力日益强大。汉武帝刘彻时采取“盐铁官营”的重要措施,在全国49个重要产铁地区设置了“均输铁官”,“不出铁者,置小铁官,使置所在县”。[9]从已发现的西汉冶铁遗址来看,当时冶铁作坊已有一定的分工,设在矿区的偏重于炼铁,也有兼顾铸造的,设在城市或城市附近的偏重于铸造。此后,冶铁业得到飞速发展,汉代冶铜、铸钱、冶铁等官营手工业都具有相当规模,使用大量“卒徒”来从事生产,每年投入的劳力超过10万人以上。两汉时代,我国在冶铁、炼钢、锻造及加工工艺方面都走在世界前列。

在战国晚期块炼渗钢的基础上发展成为初级的“百炼钢”,这种新兴技术的兴起,使西汉钢的质量出现了一次跃进,到了东汉已经能够完全掌握铸铁脱碳钢,使铁经过脱碳处理达到全钢组织;同时针对不同用途开始对铁器或一件铁器上的不同部位采用相应的多种加工技术,这种先进的钢铁冶炼技术,通过各种渠道传到大宛、安息、大秦、越南、印度和日本,对世界文明和人类社会的进步,起到了重要的作用。

汉代对兵器管控不像秦代那么严格,汉代墓葬中时常出土铁质兵器。陕西关中地区20世纪80年代至21世纪发掘的各时期汉墓几千座,出土了一定数量弩机、铁刀、铁剑等兵器;甚至窖藏中也偶见兵器出土,1975年陕西长武县丁家机站就出土包括环首刀在内的铁器87件。

但是这些资料比较零碎,有的制造和使用的年代并不好判断,不足以反映汉代兵器全貌。但从20世纪50年代以来,通过对西汉长安城遗址和部分帝陵园区、诸侯王墓的考古发掘,获得的兵器和防护装具,大致可以观察出西汉时期的兵器和防护装具的发展概貌。

汉景帝阳陵南区外藏坑“经过发掘和部分清理的有15个(第1~6、8、10、16~18、20~23号坑),每个坑的内容都和军事相关,出土了大量的彩绘武士俑、当时流行的各式兵器以及兵栏遗迹。兵器可说是远射兵器(铜镞、弩机)、格斗的长兵器(铁戟、矛)和近卫的短兵器(铁剑)等一应俱全”。其中,2号、16号、17号、21号坑还出土有“车骑将军”、“军大右仓”、“军武库丞”、“军武库兵”、“军武库器”、“左府”等与军队编制有关的印章。发掘者认为,这些外藏坑“正是汉北军的缩影”,[10]这些兵器绝大多数为模型明器,但“制作精良,各部件齐全如真”,对了解当时军队士兵的标准兵器装备极为重要。

1982~1985年,中国社科院考古所发掘汉宣帝杜陵陵园东门门址、寝园遗址和杜陵一号陪葬墓均出土了刀、剑、戟、镞等铁兵器,[11]杜陵作为西汉中晚期的皇家陵园,出土的兵器时代明确,而且很多都是实用兵器,这为研究西汉时期的兵器提供了重要标尺。

2008年开始发掘的张安世家族墓园出土了近1000件陶甲士俑,这些俑佩挂齐全,每人配有一套武器,包括铁质戈、戟、矛、剑、弩等,有些俑还负有箭囊。随着俑在队列中位置的不同,它们武器的配置也相应变化,富有规律性,[12]加之张安世身为大司马卫将军,所以这些陶俑很有可能是汉代军阵的真实写照。

西汉都城汉长安城遗址发掘中也有关于西汉兵器的重要考古发现。1980~1989年,在长安城内的主要宫殿未央宫遗址开展考古勘探和重点发掘,在对宫门、角楼、中央官署、少府(或所辖官署)、椒房殿、未央宫前殿A区和B区等处建筑遗址的发掘中,都获得遗留下来的兵器和兵器零件,以及防护装备的遗物,这些建筑时代均属西汉时期,废弃于王莽末年的战火之中,因此废墟中残留的兵器应为当年禁卫未央宫的士卒所装备。

据发掘报告所附各遗址出土遗物登记表所做不完全统计,共出土铁兵器519件和铜兵器102件。铁兵器有剑4件、矛4件、戟2件、环首刀4件、弩机7件、弩机牙18件、弩机悬刀9件、弩机枢18件、镞205件、甲片227件和胄片19件,铜兵器有弩机4件、弩机牙3件、弩机枢17件和镞78件。此外,在中央官署建筑遗址还发现大量刻字骨签,约57000多片,其中许多刻铭为兵器名称、代号和数量,主要是关于远射兵器的弓弩箭镞等的记述,应是各地工官向中央上缴兵器等产品的记录。[13]

1975~1977年在武库中第一遗址和第七遗址还出土了大量兵器,见于报告的有铁剑3件、刀10件、矛10件、戟6件,以及大量铁甲片。铜兵器仅有1件残戈援和铜镦、铜剑格等附件,以及100余件铜镞,多装铁铤。[14]

张安世家族墓地:张安世,字子儒,是西汉武帝朝著名御史大夫张汤的次子,在武帝朝为官三十余年。昭帝朝,张安世作为朝中旧臣而被重用,后因功受封为富平侯。俟后,废昌邑王而尊立宣帝,为股肱之臣,卒后谥敬侯。甘露三年(前51)在麒麟阁图画中,宣帝列其于大将军霍光之后,位居第二。张安世之后,富平侯家,历王莽至东汉,传八代,后因无子而失侯,其传国承爵之长久为两汉时期少见。位于凤栖原的张安世家族墓地,不仅有大墓、从葬坑、夫人墓、祠堂等核心内容,而且还有兆沟、道路和排水等完备的辅助系统,在王侯级别墓园的考古发现中,这是极少见的。

汉景帝阳陵陵园南区外藏坑出土士兵陶俑群及装备的模型兵器,如实模拟着当时汉王朝中央卫戍都城长安的军队,出土的模型格斗兵器,不论是长柄的戟和矛,还是手握短柄的剑,皆为铁质。这表明早在汉景帝时,即公元2世纪中叶,汉王朝中央军队装备中,青铜兵器已从格斗兵器的行列中被完全排挤了出去,当时卫戍都城的军队装备的格斗兵器已经全部使用钢铁制品。但是全国各地诸侯王控制的地区,钢铁兵器取代青铜兵器的进度,却较都城长安要慢,而且演变的进程并不平衡。到西汉末年,全国各地军队士兵装备的兵器的材质已经和中央都城军队的装备趋于一致。[15]从汉长安城内武库遗址和未央宫遗址出土的兵器正可证实这一结论。这两处遗址均毁于王莽末年战火,出土的兵器正是被毁当年的遗物。据统计,武库遗存的钢铁格斗兵器有剑、矛、戟、长刀等50余件,青铜格斗兵器仅有1件戈。在未央宫已发掘的诸建筑遗址中,遗存的剑、矛、戟和环首刀等格斗兵器均钢铁材质,没有发现青铜格斗兵器的身影。战争中大量消耗的箭镞,在汉阳陵南区外藏坑中出土模型铜镞2556件和铁镞159件。武帝时下葬的河北满城刘胜墓出土铜镞70件、铁镞371件,从铜镞和铁镞数量的对比,亦可佐证钢铁兵器取代青铜兵器这一历史进程。

《汉官仪》:“尉、游缴、亭长皆习设备五兵。五兵:弓弩、戟、楯、刀剑、甲铠”,至于当时禁卫皇宫的部队武器装备的情况,可以通过对景帝阳陵从葬坑的试掘反映出来。从第17号坑中出土时基本保持原貌的士兵俑队列,所装备的兵器是腰间左侧斜佩1件长铁剑(图4-16),手执柄髹红漆的铁戟或铁矛,长柄下端装有铜镦,以及木制盾牌。在第20号坑中,行列整齐的士兵俑身上所披铠甲尚基本保持完好(图4-17)。已发现的模型兵器,长柄格斗兵器用戟、矛,皆用铁制,但戟的出土数量多于矛,约为矛的1.5倍。短柄的格斗兵器是剑,均为铁质。只有远射兵器弩上安装铜弩机,弩箭也还使用铜箭镞,但也出现铁镞,但其数量与出土铜镞数量之比仅为1:16。据此可以推知,至迟到汉景帝时卫戍都城部队的标准装备是执长戟(或矛)和盾、佩剑、披铠。戟、矛、剑、铠已皆用钢铁制作。

图4-16 17号坑发掘场景

图4-17 20号坑发掘场景

其中西汉时期青铜戈、戟已成仪仗兵器,而在实战中已完全为钢铁材质的“卜”字形戟所取代。戟不仅是军队中各兵种必备的格斗兵器,也是宫廷卫士的主要装备,还是西汉政权最基层的亭长必备的“五兵”之一[16],说明这种兵器当时普及的面是很广的。汉景帝阳陵、西安市郊大刘寨西汉武库遗址出土的铁戟基本都是“卜”字戟(图4-18)。其中武库中出土的一件刺长35厘米、枝长14厘米,连柲全长200~250厘米左右,正适合于短兵相接时步兵和骑兵格斗。西汉善使戟者有灌夫,七国之乱时与父出征,披甲持戟,与亲随数十骑,驰入敌阵杀伤数十人。同时当时社会风尚中,执戟者不限于武人,如《东方朔传》载武帝坐未央前殿,东方朔执戟立,是文臣亦执戟矣。

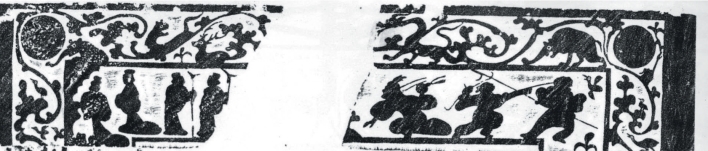

到东汉,出现新戟形,一种是侧枝横出后渐次向上翘曲成钩,称为“钩”戟。这种戟的优势是增强了向前叉刺的力度。于是当面对敌人用戟搏斗时,采用了新的手法,用戟刺及前翘的戟枝叉敌人的胸部。例如迎立顺帝后,郭镇率直宿羽林与阎景相遇,“景因斫阵不中,镇剑击景堕车,左右以戟叉其胸禽之送廷尉”。另一种是戟枝横出后向下反钩。汉画像石中,这两类形制的戟较多,陕北绥德、神木等地画像石墓墓门的门柱、门楣经常阴刻持长戟的门吏、持长戟刺虎的武士[17],其中门吏所持的戟均为下钩,而武士狩猎所用的戟则为上钩,说明两种钩戟有着不同的使用者和使用场合(图4-19)。同时也反映出这种新式样的戟日益流行,逐渐取代了刺、枝垂直的旧式样“卜”字形戟,并在全国范围内得以普及。

图4-18 阳陵出土矛、剑、镞、戟

钢铁矛见于史载的当属《荀子·议兵篇》为最早。书中称赞楚国“宛钜铁釶,惨如蜂虿”。这句话是说,楚国南阳地区生产的钜(兵器名)和“釶(矛)”像黄蜂和蝎子一般狠毒。说明当时的矛锋就已经比较尖利,穿透力很强。西汉长安武库出土较多西汉铁矛头,长度在22~25厘米左右,与汉阳陵陶俑所持的模型兵器一样,都是柳叶形扁体前端呈四棱性,然后聚成尖锋(图4-18);其中有一件特型矛,在矛锋侧边有一个倒钩,全长46厘米[18],由于数量太少,大约并没有在军队中普遍装备。随着锻铁技术的进步,西汉中期后铁矛逐渐取代了铜矛,且形体渐至加长加重,尖锋更锐利,矛在战争中的作用也更大了。《资治通鉴》记载东汉献帝建安四年时,孙策进攻黄祖,刘表即派人带5000长矛兵前去援助黄祖,可见矛是当时军队非常重要的兵器。

图4-19 持戟门吏图

铍作为矛的一种,特点是铍头似剑形,下面有扁茎,可接装长柄。据《汉书·高惠高后文功臣表》载:周灶从刘邦起义,“以长铍都尉击项籍”,后来被封为隆虑克侯。这条史料告诉我们,西汉初期有专门的长铍部队,为西汉王朝的建立冲锋陷阵,所向披靡,立下了汗马功劳。

西汉时期,铁剑盛行,剑盾配合,成为“曲道相伏,险隘相薄”的战场上发挥优势的格斗兵器,在陕北东汉画像石墓中仍能看到武士左手举盾、右手持剑狩猎的场景(图4-20)。汉代铁剑形制,按茎、首特点,可分为两类:一是扁茎剑,此类居多。如汉景帝阳陵南区从葬坑中8个坑出土铁剑140件,均为陶俑所佩戴的明器。铁剑形制相同,剑身扁平,无中脊(图4-18)。到了西汉中晚期西安北郊汉墓,及至东汉陕西勉县红庙墓所出铁剑,仍为扁茎剑,其长度自80厘米至1米以上,红庙剑残长尚有1.28米。

为什么汉代盛行扁茎剑?原因有二:制造技术上,锻造时,扁平茎较圆柱形易于加工成形;使用上,茎外一般要缠以丝麻线,茎部称为椭圆形,便于把握。

二是环头剑,特点是首为扁圆环,身茎界限不明显。其形制似受环首刀影响而产生。陕西凤翔双冢村将军墓、陕西华县岳庙乡东汉司徒刘崎及其家族墓有此类剑出土。其中双冢村将军墓所出的两把长剑长度在113~117厘米(图4-21)。汉代铁剑,初期主要为熟铁和块炼渗碳钢制品,到东汉,随着锻钢技术的成熟,发展成为百炼钢制品,质量更优良。

图4-20 陕北举盾持剑杀熊图

图4-21 凤翔双冢环头剑

图4-22a 杨家湾陶盾牌

图4-22b 持盾俑

汉代盾牌材质有革盾、犀盾和铁盾,居中纵置脊棱,把手装于盾背。汉盾主要防卫箭矢,因此,盾面构造呈平面,体积也只相当于成人身高的三分之一。陕西咸阳杨家湾陶俑所持盾牌高约60厘米,纵向外凸,有脊棱,面上彩绘出菱形、三角形等几何形纹饰,内装把手(图4-22a、4-22b)。

汉代还有一种铁盾,兼备攻守功能,称为“钩镶”。《释名·释兵》云:“钩镶,两头曰钩,中央曰镶。或推镶,或钩引,用之宜也。”[19]可见钩镶是一种钩、推两用兵器,中部装小盾牌,用以抵御敌刃,而钩可束敌方武器,以利于己刃杀出。不仅可以起到盾的防御作用,而且可以钩束敌人的武器。为了更加便于击杀对手,钩镶常和刀剑配合使用,使用钩镶者一手将对方的长兵钩住,另一手则挥动刀剑砍去,使持戟的对手完全陷于被动的地位。持钩镶与刀者和持戟者格斗的画面见于陕西绥德四十里铺画像石,可知此类场面在汉代的现实生活中是非常常见的(图4-23)。

(www.daowen.com)

(www.daowen.com)

图4-23 绥德四十里铺持钩镶格斗图

钢铁制作的环首长刀出现于骑兵大发展的武帝时期,因为景帝阳陵出土陶俑所带铁质模型兵器中,手握短柄格斗兵器只有长剑。环首长刀和长剑比较,更适于骑兵。当骑兵手执长剑向敌人冲击时,由于马速很快,想要毙伤敌人主要靠挥臂劈砍,而不是用剑向前推刺。这样一来尖长的剑锋与两度弧曲的侧刃的作用无用武之地。虽然两侧都有刃,但劈砍时只能使用一侧的刃,另一侧的刃不但不能发挥作用,而且使制造工艺更为复杂,必须在狭窄的剑身两侧都做出同样锋利的刃口,所以只能把武器最厚的地方安排在中脊处,这样一方面工艺要求高,另一方面在劈砍时还容易折断。而环首长刀,正好解决了上述长剑无法解决的难题,因为只在一侧有刃口,另一侧则做成厚实的刀脊,同时去掉了侧刃的两度弧曲及尖锐的长剑锋。厚脊薄刃不但从力学角度看利于尖劈,而且刀脊无刃,可以加厚,因而不易折断。所以《释名》说:“刀,到也。以斩伐到其所乃击之也。”近些年在西安周边清理的汉代时期墓葬里,虽然出土的手握短柄格斗兵器仍以铁剑为主,但有些墓葬还是随葬有较长的环首刀,它们的长度从80厘米到120厘米之间,这些长铁刀通常插置于髹漆木鞘中,出土于棺内死者身旁,说明它们原来是死者佩带的(图4-24)。

在文献中多见西汉时官员佩刀的记录,故事情节最生动的是昭帝时任立政出使匈奴时,霍光等委派他劝说李陵回汉。但当他在匈奴单于举办的宴会上遇到李陵时,“未得私语,即目视陵,而数数自循其刀环,握其足,阴谕之,言可还归汉也”。说明汉王朝使者所佩刀正是环首刀。同时由于环首刀日益流行,所以才有以刀环为归还的暗喻。这种暗喻亦广泛流行于民间,古诗“藁砧今何在?山上复有山。何当大刀头?破镜飞上天”。刀头即刀环,表明刀环的隐喻流行之广,也证明环首大刀流行之广。

适于劈砍的环首长刀,逐渐地从战场上把长剑排挤开去,成为军队中大量装备的手握短柄格斗兵器,这一变化到东汉末年已接近尾声。

图4-24 环首刀

至于远射兵器,还以弓矢为主,同时也使用弩。《汉书·韩延寿传》:“令骑士兵车四面营陈,被甲鞮鞪居马上,抱弩负籣。”说明骑兵用弩的情况,但因在马上只能用臂力张弩,故仅能用臂张弩,而无法像步兵那样可装备威力更大的蹶张、腰引等强弩。由于弓矢不易保存,相关的发现比较罕见,但是箭上装的金属箭镞,一般都能保存下来。

在前面讲述钢铁兵器取代青铜兵器的过程时,已经引述了汉代箭镞的演变历程。青铜镞在西汉初广泛使用,虽然铁镞发展势头强劲,而且在都城长安武库遗址中遗留的铁镞的数量已是铜镞的2.6倍,但是终汉一代青铜镞仍在远射兵器中保留有自己的份额,特别在西北居延前线,铜镞仍广泛使用,很多简中记有装铜镞的箭,出土箭镞实物,也都是铜镞。[20]

西汉的铁镞,以长安武库出土标本为例,出土最多的一种是镞体呈圆柱形,前端呈四棱形,然后聚成尖峰。一般镞体较短,仅长1.4厘米左右。后接圆铁铤,出土时多已残断,残长10厘米左右。表明这种式样的铁镞,在西汉时期大量生产并被普遍使用过。这种铁镞在满城中山王墓也有出土,经金相鉴定,系铸铁固体脱碳钢或中碳钢制成。此外,在长安武库还出土过镞体锋端呈三角形、后附长铤的铁镞,残长9.5厘米。另一种铁镞,三翼前聚成锋,圆铁铤,残长5厘米(图4-25)。这种铁镞在汉长安城桂宫三号遗址、汉杜陵五号遗址、满城中山王墓也有出土。从满城中山王墓等西汉墓出土情况来看,当时铁铤更多的是用于弩射。[21]弩在汉代军队中装备的远射兵器中,所占比重很大,而且在抗击匈奴的前线,更为重视弩的作用,劲弩被认为是汉军的优势因素之一,并出现了装备弩的专门化部队,属步兵“材官”。

弩是对弓的改良,具有更高的技术含量。弓依靠射手的臂开张,即拉即发,而弩由于弩机和弩臂的作用,使开弓和发射可以分开。弩可提前准备,甚至连续发射,穿刺力更大,射程更远,且射手可借助“望山”从容瞄准,命中率更高。

图4-25 带翼铁镞

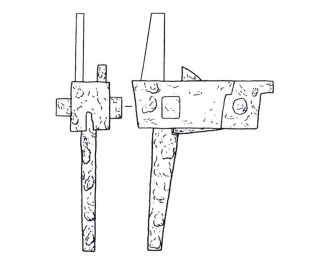

西汉弩机,弩机构造方面的一个重大改进,就是出现铜质弩机匣——郭。秦俑坑已经发掘出土的铜弩机,仍旧和战国时相同,都是用铜枢直接把牙、悬刀和牛等部件装入木弩臂的机槽中,由于木材所能承受的力较弱,自然也就限制了弩的强度,否则就会导致木臂断裂。增加铜郭,即铜制方匣后,增加了弩机和弩臂的强度,装拆也比前方便了,更为重要的是提高弹射力和射程,杀伤力更强,同时也为制作威力更大的床弩创造了条件。纵观汉代弩机大多为铜质,但是在汉长安城未央宫遗址曾出土7件铁弩机,比较珍贵(图4—26)。而且对瞄准器——望山做了重大的技术改进,射手可按目标的远近,通过望山控制镞端的高低,调整发射角,以便准确地命中目标。望山的改进表现在两方面,一方面明显地增加瞭望山的高度,这与弩弓的弹射力增强,射程加大,瞄准高度也要相应增加(即加大发射角)相一致;另一方面,在望山上增加了刻度,有的每度中间还有半度刻线,并错以金银,可屈伸以调节高低,可见其时对发射角与射程之间的关系已有相当的认识,瞄准技术已经达到相当精密的程度。

图4-26 汉未央宫出土铁弩机

东汉时期出现了单人所用弹射力最大的腰开弩,发射时利用了腰部和双腿的合力拉开张弦,所以弓的弹射力增强,射程比蹶张弩更远。这一时期,弩的种类增多,除了射程远、杀伤力大的强弩之外,还有更适合骑兵作战的“小弩”。

后汉安帝元初二年(115年),“羌众万余,攻围赤亭(今甘肃成县)数十日,(虞)诩乃令军中,使强弩勿发,而潜发小弩,羌以为矢力弱不能至,并兵急攻,诩于是使二十强弩共射一人,发无不中,羌大震,退”[22]。居延汉简中对弩的记载有100多条。它是各侯官、部、必备武器,也是个人常携带的武器之一。其种类按射程和强度分为一石、三石、四石、五石、六石、七石、八石、十石、十二石、十五石等十余个等级,其中六石弩最为常见,大约可射260米。

弩机在汉代因为其威力大而受将士们的喜爱,朝廷专门设有强弩将军、强弩都尉,中央和地方的兵器作坊对弩的制造都有很严格的要求,在弩机的郭上常刻有官署、建造、官吏和匠师的姓名、制作时间以及弩的强度。当使用一段时期后,由于遭受损伤等原因,弩的强度会有所减弱,因此军中为了战备需要经常核查弩的实际强度,如居延汉简:“官六石弩第一弩,今力四石卅斤,伤两洞可缮治。”同时在同一个守御单位内,装备有强力不同的弩,以在作战时配合使用。如居延汉简:“口戍卒八人,六石具弩四,系弦纬完;五石具弩二,系弦纬完;槀矢铜鍭三百,其八十六序呼,二百一十四完。”

居延汉简所记,表明汉代边防部队装备的弩的一般情况,但是禁卫都城的部队,则装备更为精良,从汉长安城未央宫中央官署遗址出土的骨签刻铭中,可以看到“力”类骨签中自“力一石”起,有二石、四石、五石、六石、七石、八石、九石、十石、十一石、十二石、十三石、十四石、十五石、廿石、卅石、石等,有的还有更细的区分,如“力五石三钧廿九斤”、“力六石三钧廿二斤”、“力八石一钧三斤”等,其中廿石以上强弩,又有冠以“大黄”之称的,如“大黄廿石”、“大黄石”等。可见禁卫都城的部队所装备的弩力更强,但最多见的仍是“力六石”的弩。此外,入藏中央、备皇帝使用的弩,还冠以“乘舆”铭刻,这种冠以“乘舆”的弩力有五石、六石、七石、八石、九石、十石、十一石、十二石、十四石、十五石、十六石、廿石和廿二石等多种。[23]

北京大学所藏陕西富平出土的西汉铜权,上有“武库一斤”铭文,称后知其重量为252克,这当是汉代一斤。又据《汉书历律志》上记载:“三十斤为钧,四钧为石”,似乎较早时弓力也以钧计算。如将弓和钧折算成千克,1石=120汉斤=30.24公斤,每钧则为7.51千克。可知上述几种弩的力量分别为:

三石=3×120汉斤=90.72千克

四石=4×120汉斤=120.96千克

五石=5×120汉斤=151.2千克

六石=6×120汉斤=181.44千克

七石=7×120汉斤=211.68千克

另在居延汉简中,还有当时校核弩射程的记录,从而得知一般三石至六石弩的射程,大约在120步至200步之间。汉尺每尺约23.2厘米,每步6尺,[24]故每步=6汉尺=6×23.2厘米=1.39米,则上述距离约合167~268米。

图4-27 铁甲复原图

通过对西安北郊西汉早期墓(91CTDXM2)和汉长安城武库遗址出土铁铠甲的复原研究(图4-27),清楚地表明西汉时作为个人防护装具的甲胄,铁铠已完全取代皮甲成为主要装备。铁铠由身甲、披膊和垂缘三部分构成,无领,右开襟,其编缀方法与早期的皮甲相同,分为固定编缀和活动编缀两种。其固定编缀,横排以中心一片为基准,向左右展开,后一片前缘压在前片后援上,边孔对齐以穿绳;纵编时,上排压下排,邻排相错,隔排相对,活动编缀,纵向连接时编绳留有一定长度,便于甲片上下推移。且多数甲片均用丝带编出菱形图案,其中部分菱形图案中心又以金片或银片装点,更显华美。所用的甲片是比较精致的鱼鳞甲,身份和等级都比较高[25](图4-28)。

咸阳杨家湾西汉陶俑坑出土着甲胸俑,在2500件以上的模拟战车兵、步兵和骑兵陶俑所披铠甲,身甲全是用大型甲片编成的札甲,仅披膊和垂缘等活动编缀处用较小甲片(图4-29)。反映出当时军队装备的铁铠甲中,鱼鳞甲所占比例极少。

图4-28 披鱼鳞甲陶俑

图4-29 杨家湾札甲俑

杨鸿先生观察发现死于文帝十五年(前165)汝阴侯的墓随葬铁铠甲,甲片3038片,根据甲片大小和穿孔的不同,至少可分26类。武帝元鼎四年(前113)死去的中山靖王刘胜墓中随葬的铁铠,甲片总数2859片,形制只有两类,一类为1589片,另一类为1270片,形制规整,而且连穿孔的部位都比较一致,说明从文帝到武帝近半个世纪间,甲片制作的规范化、标准化程度已大为提高,既宜于大规模生产,也易于编缀和修补,而且铁甲的锻造技术也不断提高。

经测定,西汉铁甲片表面为铁素体的淬火组织,中心部位的碳含量很高。所用材料是块炼铁,锻打成铁甲片以后,再淬火,表面脱碳,使炼就的甲片不仅坚硬而且富有韧性。不仅如此,汉代铠甲的生产量很大,能够达到军队兵员一人一领的程度。[26]东汉时铠甲又有新的发展,防护部位除了西汉已有的身甲、披膊外,护头的兜鍪、护颈的盆领、护腿的腿裙都已出现,进一步扩大了防护效能;制甲材料,由西汉块炼铁发展到东汉的百炼钢。东汉《武军赋》说:“铠则东胡阙巩,百炼精钢”,就是铠为百炼钢制品的生动写照。

图4-30 西安北郊汉代兜鍪

兜鍪:也就是保护头部的胄,汉时以钢铁制作,称为“兜鍪”。鍪本是一种炊器,《急就篇》颜注“似釜而反唇”,大约因铁首铠的外貌像当时的饭锅——鍪,所以这样称呼它。汉代的铁兜鍪也与铁铠一样,以甲片编缀而成。西安西汉墓出土的标本,形如覆扣的鍪,系由352个胄片组编而成的。上顶是圆形甲片,周缘排列成对的放射状穿孔,向下联缀渐次增大的六圈甲片编成兜鍪,在兜鍪的后侧,常常垂有保护脖颈的部分,称之为“顿项”(图4-30)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。