楚人有鬻盾与矛者,先誉其盾之坚,曰:“万物皆莫能陷之也。”俄而又誉其矛之利,曰:“吾矛之利,万物莫不陷也。”市人诘之曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。众皆笑之。

这是《韩非子》中“自相矛盾”的寓言故事。一个楚国人卖矛又卖盾,说他的盾坚固得很,用什么矛都戳不穿,又说他的矛锐利得很,什么盾都戳得穿。有个围观的人问道:“用你的矛刺你的盾会怎么样”时,此人无以对答。

寓言故事中的楚人虽不能用其矛攻其盾,但在古代战争中,攻击兵器矛和防护兵器盾则是相互对立的两个方面。一方为了能够在战争中一发制胜,会千方百计地改进攻击兵器,使其锋利无比;另一方为了有效防护身体,抵御弱化来之戈、矛、剑、镞等长短冷兵器攻击的强度,会想方设法使自方的盾、甲精良坚固。防护兵器的使用,与冷兵器时代相伴始终,它们不但能够保护士兵的身体,同时还可以增强军队的士气和士兵们必胜的信念。

商周时期的防护兵器主要包括盾和甲胄。

盾,又称“干”,是古代战争中常用的防护型兵器之一。《说文解字》:“盾,瞂也,所以扞身蔽目,象形。”扞通捍,护卫、遮挡之意。《释名·释兵》:“盾,遯也,跪其后避刃以隐遯也。”遯通遁,避身之意。可见,盾主要是用来掩护士兵的身体,防御敌人兵器的杀伤。

盾究竟起源于何时,现在还没人能说得清楚,但可以肯定的是,盾的出现要晚于进攻性兵器。进攻性兵器是从原始社会的狩猎工具演变而来,而狩猎活动面对的是缺乏进攻性的动物,因此并不需要盾来保护自己。盾的出现,应该是原始战争的产物。原始社会向国家社会过渡阶段是原始战争频繁爆发的一个时期,两军对垒,为了抵御敌方兵器的伤害,人们总要采取各种方法防躯护体,盾和甲胄等防护兵器就自然地产生了。

相传,黄帝时代的战争中就已开始使用盾。炎帝部落的战神,“刑天与帝争神,帝断其首,葬之於常羊之山。乃以乳为目,以脐为口,操干戚以舞(《山海经·海外西经》)”。刑天的事迹虽为神话传说,但一手持戚(钺的一种)、一手持盾的形象则有着现实依据。云南沧源发现的属于新石器时代末期的崖画上,就有一手执盾、一手持兵器的原始舞蹈画面。这种模拟性舞蹈多半不是为了娱乐,而与宗教仪式有关[20]。至今,当地景颇族还保留有盾牌舞的传统。

最初形态的盾,往往是用人们日常生活中容易得到的材料加工而成,诸如藤木或皮革。这些有机质的盾目前仍未有考古学的证据,但我们可以从民族学的材料中找到些许线索。台湾兰屿雅美人在近代的战斗中依旧使用藤条编织的藤盾。

随着社会生产力的提高和战争形式的变化,兵器的材质也在不断变化调整,以适应高强度的战争需求。有商以降,青铜逐渐被广泛应用于兵器的铸造,但藤木和皮革仍是主要的制盾材料。在商代,尤其是商代晚期,木质盾牌已成为军队必不可少的防护兵器。作战时,盾多与戈配套使用,士兵一手持戈用以攻,一手执盾用以防。在金文中就有一手持戈、一手执盾的图像。殷墟中也有戈、盾同出一墓的现象,都表明了此时期戈、盾已是军队中的常用装备。正因如此,“干戈”一词也就成了后世人们描述战争的代名词了(图3-11a)。

商代的木盾因受保存条件的限制,迄今发现的并不多。其中最重要的发现当属殷墟侯家庄1004号墓中发现的盾牌遗迹。这些盾是由木棍绑制成框架,上面蒙覆以皮革,盾面涂漆,并绘有虎纹图案。盾面呈梯形,正面外凸,背有盾握。这时的盾,一般高在1米以下,宽在0.6~0.8米之间,下端比上端宽3~5厘米,与金文中盾的形象极为一致。

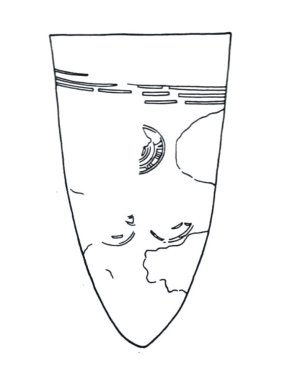

在陕西宝鸡峪泉墓地中一座属于商代晚期的墓葬里曾发现过一件长三角形的木盾[21]。该盾放置在墓室的二层台上,木头已经完全腐朽,无法提取。根据仅有的灰痕可以看出长约1.1米,宽为0~0.64米。盾面可见横条状朱漆纹饰及圆形图案,终因残损严重,无法辨识具体图案(图3-11b)。

大约在商代晚期,出于实用的目的,古人开始在盾面上嵌缀诸如铜泡之类青铜饰,以增加盾的防御效能,这在盾的发展演变历程中是很重要的一步。青铜盾饰的形状很多,其中铸造简单,朴实无华的大圆铜泡占大宗,还有少量作兽面或人面状。

图3-11a 金文中执干戈的象形文字

图3-11b 峪泉长三角形木盾示意图

陕南城固洋县地区是出土商代铜器较为集中的一个区域。1976年,在城固苏村小冢铜器点一次性出土铜泡283枚、人面饰21件及兽面饰11件。铜泡为圆形,由下部向上部收聚,部分顶部有孔,部分呈锥状尖。直径一般在10~10.5厘米,高度在4~6厘米。人面饰系仿人面目之形,呈椭圆形,圆形双目,高鼻隆突,锯齿状牙齿,面目狰狞。兽面饰形似牛首面,两角粗大,中部聚起一竖直棱脊。大眼凸起,巨口,形象凶猛,嘴角两侧有孔,鼻两侧纹饰各有区别。研究者认为这些铜泡和人面饰、兽面饰应与兵器有关,为当时盾上的装饰物或附件[22]。盾的表面装饰上青铜饰件,尤其是形象狰狞的人面或兽面饰,不但能够增强其防御效能,还有威吓敌人、激励己方斗志的作用(图3-12a、3-12b)。

西周时期,盾的材质仍以木为主,盾的形制亦无太多变化,仍以上窄下宽的梯形和长方形为主。然而,考古发现的该时期的盾及青铜盾饰的数量要远远多于商时期的发现。

图3-12a 人面盾饰

图3-12b 兽面盾饰

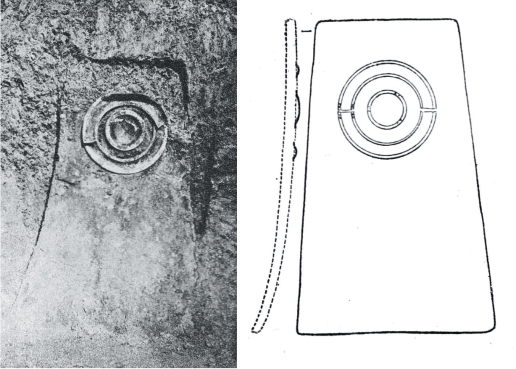

在陕西宝鸡竹园沟的西周早期墓葬中,考古工作者就曾清理出12件西周时期的木质盾牌[23]。呈上窄下宽的梯形,木板做成,木痕上发现有极细的砂粒涂抹,上面髹有黑褐色漆。复原发现,这些盾的形制相似,盾饰有所不同。其中一面高110厘米、上宽50厘米、下宽70厘米,比商盾稍高。在盾面中部嵌有青铜盾饰,有的在圆凸铜饰的中央装有大铜泡,直径达35厘米,铜饰上有钉孔将其平整地固定在木盾上。相对于商盾,这种盾形与人的体形更为接近,既增加了防护面积,又不过于笨重(图3-13)。

长安张家坡西周墓地的多座墓葬中也曾发现有漆盾的痕迹,木胎都已朽没,但大都保存着铜饰。其中M183号墓的漆盾保存情况较好,形制也比较清楚。两件漆盾并排放在墓室北侧的椁盖板上,长方形,表面髹褐色漆。其中一面长108厘米,宽44厘米,其上有用青铜饰片组合的两组向背的兽面纹,每组兽面纹有六件铜饰,两件像眉,两件像眼,一件像鼻,一件像嘴,在两个兽面之间还有一个黑圈[24](图3-14)。

图3-13 竹园沟盾牌出土情况复原图

图3-14 张家坡M183出土漆盾

在韩城梁带村芮国墓地中的M28椁室内,发现了圆形和圆角长方形两种青铜盾饰件,与之共出的还有多组长方形青铜铠甲片,足见盾和甲是西周时期常备的防护兵器组合。

到了列国纷争的东周时期,频仍的争霸战争为盾提供了广阔的用武之地,使之成为军队的主要防护兵器。开始出现不同功能的盾,步兵有与短兵配套的步盾,车兵有狭短的孑盾。这时的盾仍以皮木为主,但文献中也开始有犀盾的记载。犀牛本是生长在亚洲和非洲热带森林里的物种,皮厚而韧。用犀牛皮制作盾面,虽结实耐用,但因其难得而致珍贵,一般士兵则无福消受。

在陕西户县宋村一座春秋墓的附葬马坑中,考古人员发现了三件由藤条编制而成的盾[25]。上部呈椭圆形,外面略鼓,下部平齐,表面残存有深褐色漆皮。该附葬坑的主墓不但出土了代表墓主身份等级的五鼎四簋,还有四个殉人,足见墓主身份地位之高。由此看来,藤盾在春秋时期,是包括高级贵族将士在内普遍使用的防护兵器。

东周时期,盾面装饰青铜盾饰的做法仍继续流行。尤其是在战国阶段,盾的形制开始丰富多样,除常见的长方形或梯形外,新出现了圆形和双弧形盾等。考古发现中各种形制的战国盾多出土在长江流域的古楚地,三秦大地却鲜有发现。皮、木系有机质,具有易腐难保存特点,考古所发现的先秦盾牌多是根据腐朽残痕来推断复原。1980年,秦始皇陵铜车马的发现轰动了考古界,两乘空前绝后的彩绘铜车马不但为研究古代马车提供了无比翔实的实例参考,同时,一号车上附属的铜盾终让我们一窥先秦盾牌的庐山真面目。该盾和铜车马一样,都是按照实际尺寸的二分之一进行制作。通高36.2厘米,底宽24厘米,厚0.4厘米,若按照比例放大,实际尺寸则为通高72.4厘米,底宽48厘米,厚0.8厘米。盾呈对称的双面弧形,像一尊正面无头的简化人体,上部正中有凸起的“脖颈”,两边是呈双弧形流线的双肩,中部为双亚腰形结构,下部呈长方形。铜盾正面中部纵向凸起棱脊,盾面中部隆起,上下向内稍凹。盾背设有上下贯通的桥形鼻纽,用于手握[26]。该盾虽为铜铸,但仍是继承商周以来木骨皮面漆盾的形式(图3-15)。

图3-15 秦陵铜车马上的铜盾

秦汉以降,随着冶铁技术改进,更加锋利的钢铁兵器逐渐取代了青铜兵器。为了抵御杀伤力更强的钢铁兵器,钢铁盾牌应势而生,流传了几个世纪的木骨皮盾因无法适应新的战争需求终被淘汰至历史的长河。

甲,又称“介”和“函”。《释名·释兵》云:“甲,似物有孚甲以自卫也,亦曰介,亦曰函,亦曰铠,皆坚重之名也。”“铠”出现的较晚。《尚书·费誓》孔颖达疏:“经典皆言甲,秦世以来始有兜鍪铠之文,古之作甲用皮,秦汉以来用铁,铠鍪二字皆从金,盖用铁为之,而因以作名也。”

可以看出,士兵们为了免遭敌方兵器的伤害,仿效动物“孚甲以自御”,往身上披裹皮革用以护身自卫,这就是后来甲的雏形。其实,人类对动物皮革的利用非常早,或许是出于防寒的目的,将食肉剩下的动物皮毛进行加工,然后披挂在身。在随后与同类的搏斗中,慢慢发现这样可以让自己少受伤害,起到了保护身体要害部位的作用。皮甲或许就是这样诞生的。

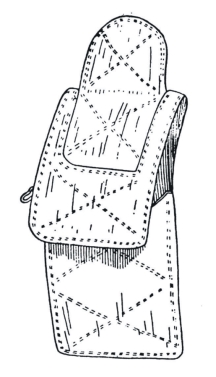

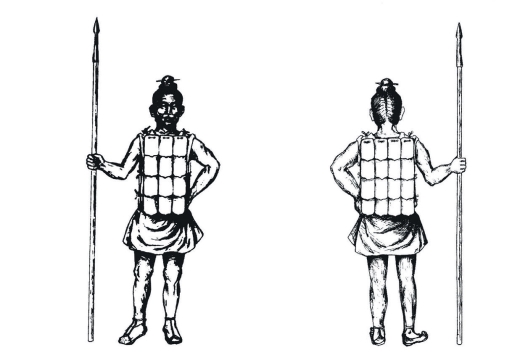

最初的甲是用皮革制成,开始用整张皮革包裹身体,后来逐渐将整张皮革裁剪缝制成合身、灵便的防护皮甲。由于皮甲自身质地使然,长埋地下几千年后,早已分解化为灰烬混迹泥土中而无从辨认,因此考古发掘中很难得寻早期皮甲的踪迹。20世纪初,民族学家在云南傈僳族聚落中发现了仍在使用的原始皮甲[27],将两张长约一米的生牛皮缝合在一起,在前面的一张上开挖一舌形的缝,沿缝把切开的皮掀起来,这就是皮甲的领口,穿着时把头从领口伸出来,掀起的舌形皮革护住后脑和颈部。皮甲的下半部垂在胸前,另外一张垂在背后,在腋下用绳或皮革将前后两张牛皮系结起来,使皮甲紧贴身体(图3-16)。

图3-16 云南傈僳族皮甲

目前全国范围内都未发现完整的商代皮甲,仅在安阳侯家庄1004号殷王陵中的墓道内发现过皮甲的残迹[28]。皮甲制作精美,残片有用黑、红、白、黄四种颜色绘制的图案花纹,数层曲尺形条框中,饰以菱形纹和卷云纹。

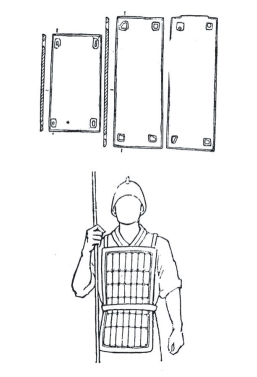

西周时期,皮甲在军队中仍广泛使用,但已开始出现青铜甲。目前,陕西省出土西周青铜甲数量最多,尤其是早年在长安普渡村和张家坡西周墓中发现的最具代表性。长安普渡村M18出土42件长方形铜甲片,四角有穿孔,孔眼呈斗状。甲片表面微凸,四边抹棱,个别甲片顶端还保留有浇口的痕迹,可分长短两种样式:长甲片14片,长约10厘米,宽约4厘米;短甲片28片,长约7.7厘米,宽4.2厘米,厚度均为0.15厘米。甲片四角上的孔是用来连缀甲片的,从孔眼的大小看,当时用较粗的绳带来缝缀,但从甲片的重量来看是不可能缝在很薄的丝织物上的,应是连缀于皮质衬底上,既便于制作和穿着,又能起到防护作用。经整理复原,这些甲片之间的组合互不叠压,这与后来甲片在边上相互重叠的组合形式有很大的差别,属于一种较原始的组合方式。这件铜甲是我国经复原后保存最早的一件铜甲,它以零散的甲片组合成一领甲衣,对研究铜甲的发展有着重要的意义[29](图3-17)。

图3-17 长安普渡村出土铜甲片及复原

长安张家坡M170井叔墓中出土的铜甲,由半月形铜泡排成横列贴附在布帛或皮革上组成,每列半月形铜泡5枚,共12列。衬皮表面涂朱色,并钉铜质边框,边框上还等距离饰有扣形玉件。经连接复原成满布半月形铜泡的长方体,长度约110厘米,宽29厘米。由于铜件及皮革衬底均具有防护性能,可能是防护时横向围护住胸腹部位[30]。

21世纪初,韩城梁带村芮国王室墓地的发现应是陕西境内西周考古近几十年来最为重要的发现。墓地不但出土了大量精美文物,铜器上所铸“芮公”、“芮太子”的铭文材料还起到了补写历史的作用。在2007年发掘的M28椁室内,就发现了140余片铜甲片。这些甲片摆放整齐,排列有序,形制不一,有长方形、叶片形、马蹄形、对角突齿形、菱形及逗点形六种。室内清理发现,这些铜片共分为六组。根据甲片叠压情况,可以发现:两层分别编缀在织物上的甲片,再附结在一张由竹篾编织成的低衬两面。两层铜甲片夹住中间的衬底,既增加了铜甲的厚度,同时也方便穿带[31](图3-18a、3-18b、3-18c)。

图3-18a 梁带村铠甲复原

到了东周,不知什么原因,铜甲少见,皮甲却更为常见。这种情况至少得到了考古发现的证明,目前国内很少发现出土东周时期的铜甲,但皮甲实例却相当丰富。尤其是在地下水丰富的长江流域,大批先秦时期的非金属制品文物得以保存至今,诸如弓箭、漆木器等。古楚旧地的两湖境内,考古工作者发现了多处战国时期的皮甲实例,尤其是湖北随县曾侯乙墓中的皮甲,堪称古代皮甲中的珍品。

图3-18b 梁带村铠甲片出土情况

图3-18c 梁带村铠甲片出土情况

【皮甲的制作步骤】

皮甲的制作步骤:首先将皮革锻打,使其平整密实又富韧性,然后再用锋利的刀刃将皮革内面的附着皮肉刮去,使之平滑,此步骤称为“削甲”。削好的皮革再经过浸泡洗涤后,按照一定的标准裁割成不同规格的甲片。甲片裁剪质量优劣的判断标准是“直”,所谓“视其朕(皮革间的缝隙),欲其直也”。裁好的甲片在编缀之前还需要一道复杂的工序,那就是髹漆,用以延缓皮革表面的氧化和天然老化,从而延长使用寿命。编缀是制作甲的最后一道工序,用丝线或皮绳把已经加工完成的各个独立的甲片串联在一起,编连成一领完整的甲衣。由于甲片一片片相连,像极了当时的竹木简书札,所以皮甲又称甲札。

皮甲的制作工艺正是在这个风云激荡、战乱频仍的大变革年代发展成熟起来的。《考工记》中就有对皮甲制作步骤和方法的详细记载。战国时期,皮甲已成为军队中主要的防护装具,一国军队中皮甲的质量和拥有皮甲的数量,往往代表了一国的军事实力[32]。所以,东周时期我国古代甲衣已经进入了一个发展期,后代甲衣的许多特点这时已显露出来,并且逐步规范起来。(https://www.daowen.com)

到了秦代,甲的制作和使用达到了顶峰。堪称世界第八大奇迹的秦始皇陵兵马俑坑的发现,为世人完整地再现了昔日横扫寰宇的秦国之师。兵马俑坑内代表不同兵种和身份的人俑,按级别身着不同的甲衣,有高级军吏甲衣、中级军吏甲衣、下级军吏甲衣以及御手甲衣、步兵甲衣和骑兵甲衣等。这些和真人形体相近的秦俑造像,采用浅浮雕的表现手法,形象逼真地雕出甲衣的形制、甲片的大小以及编缀方法,为研究先秦时期的护甲提供了具体的实例。

从商开始,历经西周、春秋和战国,再到秦统一帝国的建立,约1500年的历史长河中,皮甲始终是军中将士身上防护装备的主力军,期间制作工艺不断完善,形制结构、编缀方法不断完备,至秦一代达到高峰。然而,从战国晚期开始,质更坚、锋更利的钢铁兵器正一步步取代青铜兵器在军队装备中的霸主地位。替代过程,最终在东汉时期完成,刀光剑影的沙场上已再难觅青铜兵器的踪影。与此过程大致同步,铁质甲衣开始在征战疆场上登台亮相。战国时铁制甲具最先在燕国使用,汉代时已日益完善并占据主要地位。就这样,皮甲让位于铁甲,退居防护装备中的配角地位。

在古代,有时会用“甲胄”数量来代表一国的兵力。胄是用来保护头部的防护兵器。战争中,除了人体五脏六腑集中的胸腹部分要保护外,头部也是重点保护对象。战国时期文献中称为“鞮瞀”,《墨子·备水》云:“选材士有力者三十人共船,其二十人擅有方,剑甲鞮瞀,十人擅苗。”孙诒让注引王引之云:“鞮瞀即兜鍪也,兜鍪,胄也。”两汉时期也称“鞮瞀”,居延汉简和尹湾汉墓简牍中均有此称法。后代多称胄为“兜鍪”,是因其形状像炊器鍪,唐宋以后多称“盔”。

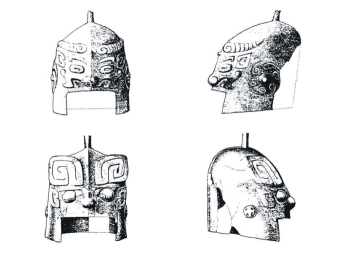

据目前考古材料可知,商代就已经出现了用青铜整铸而成的胄。早在1935年殷墟侯家庄1004号王陵发掘期间,就一次性出土了140余件商代铜胄[33](图3-19)。这批铜胄在经历了抗日战争期间的不断迁徙颠簸之后,绝大多数于1948年随故宫文物和殷墟文物一起运往了台湾。一小部分一直遗留在南京鸡鸣寺,后转至南京博物院收藏保管。经过科学的分析,这批铜胄为铸造成型,未进行过任何热锻或冷加工处理[34]。铸造合范的缝为胄的中线,形成一条纵切的脊棱,将全胄均匀地分成左右两部分,其面上纹饰以脊棱为中线对称展开。胄的左右和后部向下伸展,用以保护耳朵和颈部。许多铜胄的正面铸有凸起的兽面纹饰,也有的不饰兽面,只在顶部两侧铸有两个凸出的大圆葵纹。胄的顶部铸有向上竖起的铜管,可能是用来安装缨饰。胄面打磨光滑,兽面等装饰浮高出胄面。里面则未予打磨,仍保持着铸造后的粗糙状态,因此在佩戴时需加装衬里(图3-20)。

图3-19 殷墟1004号王陵出土铜胄

除了安阳殷墟王陵出土过铜胄外,江西新干大洋洲商墓、山东滕州前掌大商代墓地和山西柳林高红商代遗址也都曾有过商代铜胄的出现。目前陕西境内尚未发现过商代大型墓葬,也就无从谈起出土这种仅见于当时高等级墓葬中的高大上的防护装备了。

图3-20 殷墟发掘者与1004王陵出土铜胄(左起:尹焕章、夏鼐、石璋如、李光宇、王湘)

西周时期,仍然使用铜胄。这时期的铜胄较之商代,造型朴实,表面平素,不再有复杂的兽面纹饰,顶部用以安装缨饰的竖管也变成了纽孔。北京昌平白孚西周墓中发现的两件铜胄代表了西周时期铜胄的形制特征。作为周之王畿的陕西关中地区,也发现过西周时期的铜胄。1973年在岐山马江乡(现雍川镇)原东沟村曾出土过一件西周早期铜胄。该胄通高24厘米,重850克。头胄略残,由四块连缀而成,形制呈帽形。额胄略矮,有两块连缀,可护住前额。颅后亦有两块连缀,其顶部与额胄合缀,向下伸展分开,形成两侧护耳,可护住后颅及两耳。胄外表光素,各胄块边缘,均有连缀用的小孔,护耳下端亦有小孔,可能还作穿系结扎之用。另外,1992年9月岐山帖家河村村民在取土时发现了两座西周初期墓葬,墓中文物险遭流失。在征缴回的一批失散文物中,也发现了铜胄的残片,遗憾的是因残片不全而无法将之完整修复起来[35](图3-21)。

东周时期,文献记载宋鲁两国之间的长勺之战中曾使用过虎皮胄,但考古工作者至今没有发现确凿的实物证据。同时,属于东周时期的铜胄在中原地区也未有发现,反而在东北的辽宁锦西乌金塘、内蒙古的宁城县和赤峰等属于东胡族活动区域内有零星发现。战国晚期,随着铁质兵器的出现,铁质的甲胄也开始出现。1965年考古工作者在河北易县燕下都44号战国晚期墓中,发现了迄今获得的最完整的铁胄标本。该胄高26厘米,由89片铁胄片编缀而成。顶部用两片半圆形胄片合缀成圆形平顶,其下主要由圆角长方形的甲片编缀,编缀的方法沿用了商周以来甲衣的编缀工艺技术。

图3-21 岐山出土铜胄

商周时期,车战是主要的作战方式。战斗中,拖曳战车疾驰陷阵的驾马首当其冲,最易受到攻击,因此对马的保护往往能起到扭转战局的作用。文献表明,西周晚期到春秋时期我国已开始使用马甲。如《诗·秦风·小戎》:“伐驷孔群,厹矛鋈錞。”毛笺:“伐驷,四介马也。”郑玄注:“伐,浅也,谓以薄金为介之札。介,甲也。”这是指秦国的马甲。《诗·郑风·清人》:“清人在彭,驷介旁旁。”这是郑国之马甲。《史记·晋世家》:“五月丁未,献楚浮于周,驷介百乘,徒兵千。”是为晋国之马甲。

目前,考古发掘中仅在战国时期的曾侯乙墓中发现过皮质马甲,再未见其他发现。西周时期的青铜马胄残片却时有发现。长安张家坡墓地早在1957年的车马坑的发掘中就发现有青铜制作的马胄,在随后发掘的车马坑中也有发现。这些铜胄多是独立的胄片,由薄质铜片制成,平面呈“R”字形,有的表面压印有纹饰。根据包山楚墓出土的皮质马胄复原情况,这些独立铜片应属于马胄面侧片。这样的面侧片在韩城梁带村芮国墓地亦有发现,其中28号墓内一次性出土了20件,均两两成组重叠放置在一起(图3-22)。2014年宜川虫坪塬周代墓地内车马坑的发掘中,发现了两副仍套于马头的青铜马胄。观察发现,马胄是由顶梁片、面侧片和鼻侧片缀合而成,胄的内壁先衬一层粗织麻布,再衬垫一个笼状竹篾编织物,用以保护马面(图3-23)。

图3-22 梁带村墓地出土马胄片

图3-23 虫坪塬铜马胄出土情况

和攻击性兵器的层出不穷相比,防护性兵器发展缓慢而单一。对此,德国军事学家克劳塞维茨在其《战争论》中曾指出,防御与进攻相比,本身就是一种优势。甲胄盾牌的发展有着其自身特点,它们的发展会受到作战方式、作战兵器等条件的制约,同时还是兵器系统的重要组成部分。它们的发展与生产力的进步、兵器的改进密不可分。

【注释】

[1]张光直著:《古代中国考古学》,第387页,辽宁教育出版社,2002年版。

[2]罗琨、张永山编著:《夏商西周军事史》,第91页,军事科学出版社,1998年版。

[3]桂娟:《二里头遗址发现夏代车辙》,《光明日报》,2004-07-21(A4)。

[4]刘士莪编著:《老牛坡》,陕西人民出版社,2002年版。

[5]杨泓著:《古代兵器通论》,第50页,紫禁城出版社,2005年版。

[6]井中伟:《夏商周时期戈戟之柲研究》,《考古》2009年第2期。

[7]杨泓:《战车与车战二论》,《故宫博物院院刊》2002年第3期,总第89期。

[8]中国科学院考古研究所编著:《沣西发掘报告》,文物出版社,1962年版。

[9]中国社会科学院考古研究所沣西发掘队:《1984年长安普渡村西周墓葬发掘简报》,《考古》1988年第9期。

[10]卢连成、胡智生编著:《宝鸡 国墓地》,文物出版社,1988年版。

国墓地》,文物出版社,1988年版。

[11]罗西章:《周人车马坑》,《周秦社会与文化研究——纪念中国先秦史学会成立20周年学术研讨会论文集》,陕西师范大学出版社,2002年版。

[12]中国社会科学院考古研究所编著:《张家坡西周墓地》,中国大百科全书出版社,1999年版。

[13]陕西省考古研究院等编著:《梁带村芮国墓地》,文物出版社,2010年版。

[14]杨泓:《古代兵器通论》,第57页,紫禁城出版社,2005年版。

[15]陕西省雍城考古队:《陕西凤翔八旗屯秦国墓葬发掘简报》《文物资料丛刊》,第3辑。

[16]陕西省考古研究:《陕西凤翔孙家南头春秋秦墓发掘简报》,《考古与文物》2013年4期。

[17]尚志儒、李自智:《陕西凤翔西村战国秦墓发掘简报》,《考古与文物》1986年第1期。

[18]陕西省文管会秦墓发掘组:《陕西户县宋村春秋秦墓发掘简报》,《文物》1975年第10期。

[19]陕西省考古研究所:《陕西长武上孟村秦国墓葬发掘简报》,《考古与文物》1984年第4期。

[20]汪宁生著:《云南沧源崖画的发现与研究》,第95页,文物出版社,1985年版。

[21]陕西省考古研究所等:《陕西省宝鸡市峪泉周墓》,《考古与文物》2000年第5期。

[22]西北大学文博学院编:《城洋青铜器》,科学出版社,2006年版。

[23]卢连成、胡智生编著:《宝鸡 国墓地》,文物出版社,1988年版。

国墓地》,文物出版社,1988年版。

[24]中国社会科学院考古研究所编著:《张家坡西周墓地》,中国大百科全书出版社,1999年版。

[25]陕西省文管会秦墓发掘组:《陕西户县宋村春秋秦墓发掘简报》,《文物》1975年第10期。

[26]秦始皇兵马俑博物馆、陕西省考古研究所编著:《秦始皇陵铜车马发掘报告》,文物出版社,1998年版。

[27]陶云逵:《碧罗雪山之傈僳族》,《中央研究院历史语言研究所集刊》,第17本,1948年。

[28]梁思永、高去寻编著:《侯家庄(安阳侯家庄殷代墓地)》第五本《1004号大墓》,台北,1970年。

[29]中国社会科学院考古研究所沣西发掘队:《1984年长安普渡村西周墓葬发掘简报》,《考古》,1988年第9期。

[30]白荣金:《长安张家坡M170号西周墓出土一组半月形铜件的组合复原》,《考古》,1990年第6期。

[31]陕西省考古研究院等 编著:《韩城梁带村芮国墓地》,文物出版社,2010年。

[32]段清波著:《刀枪剑戟十八般:中国古代兵器》,第105页,四川教育出版社,1998年版。

[33]梁思永、高去寻编著:《侯家庄<安阳侯家庄殷代墓地>》第五本《1004号大墓》,台北,1970年。

[34]田建花、金正耀等:《殷墟1004号王墓出土青铜胄研究》,《江汉考古》2012年第1期。

[35]庞文龙:《岐山县博物馆藏商周青铜器录遗》,《考古与文物》1994年第3期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。