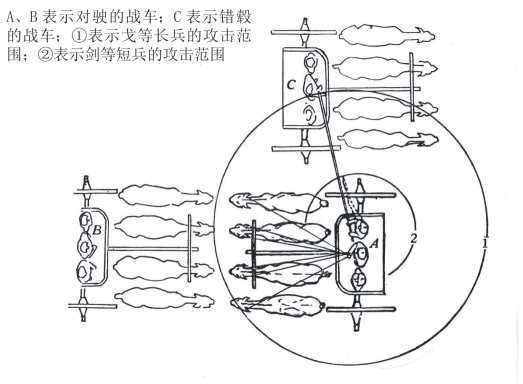

车错毂兮短兵接。(敌我车轮两交错,互相来砍杀。)

旌蔽日兮敌若云,(战旗一片遮了天,敌兵仿佛云连绵,)

矢交坠兮士争先。(你箭来,我箭往。恐后争先,谁也不相让。)

凌余阵兮躐余行,(阵势冲破乱了行,)

左骖殪兮右刃伤。(车上四马,一死一受伤。)

霾两轮兮絷四马,(埋了两轮,不解马头缰,)

援玉枹兮击鸣鼓。(擂得战鼓咚咚响。)

天时坠兮威灵怒,(天昏地暗,鬼哭神嚎,)

严杀尽兮弃原野。(片甲不留,死在疆场上。)

出不入兮往不返,(有出无入,有去无还,)

平原忽兮路迢远。(战场渺渺路遥远。)

带长剑兮挟秦弓,(带着长剑,拿着秦弓,)

首身离兮心不惩。(身首虽异地,敌忾永不变。)

这是战国时期楚国诗人屈原在《楚辞·九歌·国殇》中描写的车战场景。诗歌深情悲壮地讴歌了保家卫国的楚国车兵将士。在战场上他们英勇顽强、奋勇杀敌、死而后已的大无畏精神,以及惨烈的车战场景都深深地萦留在后世读者的记忆里。

大约在商代晚期,当时社会最为繁缛复杂的手工业制品——马车,已频频驰骋于疆场、冲锋陷阵,马拉战车成为了青铜时代一种特殊的兵器。正如张光直先生指出的那样:“在古代中国,青铜主要被用于制造两种东西:礼器和兵器,这一点颇为重要。礼器似乎包括无数种食器、酒器和乐器;兵器包括战争用的武器以及马拉战车[1]。”两马或驷马拖驾牵引疾驰的木质战车,往往是当时战争中决定双方胜负的关键因子。历经西周、春秋至战国,车战一直是当时战争的主要作战方式。

对于中国马车的起源和车战的开始,考古学家还没有找到确凿的证据,只能借助或确或疑的后世文献来推测。夏初前后的奚仲或对古代车制的发展有杰出贡献。“文献记载‘奚仲作车’,又说奚仲‘为夏车正’,还记载‘《夏书》曰:赋纳以言,明试以攻,车服以庸’,反映夏代已用车酬劳赏功,在社会生活中已占有较重要的地位,还专设‘车正’一职,负责制造、管理车辆。此外王亥‘作服牛、相土作乘马’之说,反映当时已有畜力牵引,而畜力牵引的车出现,是车用于作战的前提”[2]。文献中最早使用车的战争应是夏启伐有扈的甘之战。接替禹父而初掌夏政的启,在掌权伊始就遭到了来自有扈氏的寻衅反抗。为了维护自身权威,巩固王朝统治,夏启自率亲兵攻伐有扈氏。双方军队在甘亭(今陕西户县西南)这个地方遭遇,一场生死存亡的大决战一触即发。夏启在临战前夕进行了誓师仪式,宣布军纪、鼓舞士气。这就是著名的《甘誓》,其誓词有云:

【中国马车的起源】

目前对于中国古代马车的起源问题,学界有两种截然不同的观点:一种观点认为中国古代马车是我国本土自己发明的“国货”,学者们依据中国古代马车与西亚、北非等西方车在系驾牵引方式上的区别和不同,主张中国古代马车轭引式系驾方式是我国先民自己的一项发明创造,且在古代世界驾车技术方面独树一帜。同时结合古代文献,尤其是夏代“奚仲作车”的记载,证明中国古代马车的出现时间要早于西方。另一种观点主张是由西方传入的“舶来品”,根据西方发现的马车实物证据的年代要早于中国,且二者在形貌上比较接近,认为西亚的车子由早期游牧部族在欧亚大陆广泛传播,并经由西亚至北高加索、西伯利亚、蒙古草原最后进入华北平原,从而传入中国中原地区。

“嗟!六事之人,予誓告汝:有扈氏威侮五行,怠弃三正。天用剿绝其命。今予惟恭行天之罚。左不攻于左,汝不恭命;右不攻于右,汝不恭命;御非其马之正,汝不恭命。用命,赏于祖;弗用命,戮于社。予则孥戮汝。”

若依周代文献关于战车的记载,这里的“左”、“御”及“右”或是战车上的三个乘员,分别是:持弓远射的“车左”,驾车御马的“中御”和持长兵以伺错毂之机而格斗杀敌的“车右”。

目前,考古学家对于夏文化的探索已取得了丰硕的成果。不但是对洛阳偃师二里头遗址大型宫殿类建筑、手工业作坊等遗迹的大规模揭露,周边各省也发现了丰富的夏代文化遗存。然而,属于这时期的车却一直未能发现。2004年,考古工作者在对二里头遗址的发掘中,在宫殿区南侧大路上发现了两条大体平行的车辙痕。发掘区内车辙长五米多,且继续向东西延伸,车辙的间距约为一米。发掘者认为,二里头遗址发现的车辙,将我国用车的历史上推至距今3700年左右[3]。

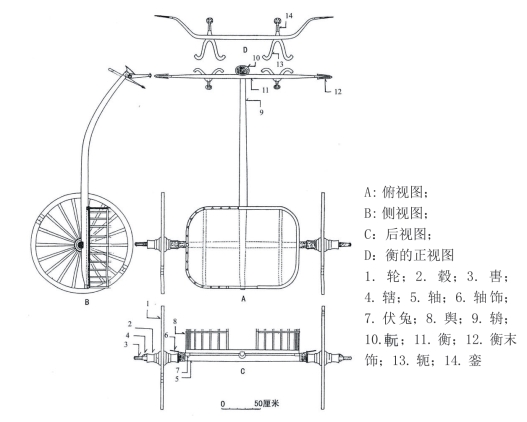

图3-1 商周时期马车结构示意图(采自杨泓《古代兵器通论》)

到了商代,特别是商代晚期,马车驶上战争舞台已是不争的事实。在殷墟大量的卜辞中,车已与衣、甲、弓、矢一起作为战利品被记载。新中国成立前,考古学者在小屯车马坑中发现了第一乘商代马车。新中国成立后,在殷墟的孝民屯、大司空村、白家坟、郭家庄、梅园庄等多个地点发现了晚商的车马坑遗存。考古工作者们以科学严谨、精细卓绝的工作态度,成功地将一辆辆沉睡了3000多年的马车从当年承载它们的黄土中剥离出来,复原展示在世人面前(图3-1)。

在商代,商王朝是凭借位于今西安东郊灞桥老牛坡的一处据点来统治国之西土,即陕西关中地区。1986年,考古工作者在对老牛坡遗址进行第二次发掘时,揭露出了一座年代属于商晚期的车马坑。坑内埋有一辆车、两匹马。木质车不但完全腐朽,还因早年平整土地使近半的车轮和舆失去了,但车形痕迹犹清晰可见。车为单辕、一方舆、一轴、两轮。埋藏时,为了保持车子平衡,两轮放置在预先挖好的两个对称的长方形坑槽内,使车轴和其所乘舆不致因悬空而被填土压垮[4]。老牛坡商代车马坑的发现,进一步印证了老牛坡据点在商之西土屏藩安境的战略地位(图3-2)。

图3-2 老牛坡商代车马坑

综合各地考古发现,商代马车一般由两马牵引,车辕通长2.65~2.92米,轮间轨距为2.15~2.4米,轴的长度在2.74~3.15米间,轮辐约为16~26根,双轮高大,轮径为1.22~1.5米。舆多为长方形,部分四角圆弧,广为0.84~1.6米,进深在0.64~1.13米间。这些车除了在具体构件尺寸上有大小之别外,并看不出它们因使用功能不同而在形制结构方面有不同之处,可以认为晚商的马车均一车多用,既可乘坐,又可用于田猎或作战[5]。

考古发掘中,在部分车的舆内或车旁还有兵器发现。其中安阳殷墟白家坟北地的一乘车舆内放置有内盛十支箭的皮质矢箙,箭杆已朽,仅剩铜镞,同出的还有两件铜戈。其他装备兵器的马车情况也大致相似,都以远射兵器镞和格斗兵器戈为主。根据考古发现情况可知,商代铜戈的柲一般为木制,横截面作前后等宽的扁椭圆形,全长0.7~1.0米[6]。战争中,作战双方若想站在车舆内伤及对方,只有在车与车错毂之际方能进行。商代马车的轮径大,车舆宽而进深短,又是单辕,为了保持行车的稳定性,车毂必须要长。车毂加长,使得两车舆间的距离至少在1.6米左右,双方格斗时必须使用超过这个长度的兵器才能进行,而长度在1米左右的铜戈尚无法做到这点。显然,依靠弓箭进行远距离射杀是当时车战杀伤敌人的有效手段。囿于商代生产力发展水平,两马驾车虽已较多地用于军事,但缺乏适于作战的专用车辆,又未形成适于车战的组合兵器,所以车兵并不发达,尚不足以从根本上改变商军以步兵为主的传统面貌,战车兵还难以成为克敌制胜的主力兵种[7](图3-3)。

图3-3 车战示意图(采自杨泓《战车与车战二论》)

牧野一役,武王凭借装备“戎车三百乘”的王师军队大败邑商而开朝立国。西周时期,各种兵器日渐成熟和完善,尤其是车之“五兵”组合的初步形成,使得战车兵成为了军队主力兵种,从而将古代车战推向了发展高峰。自20世纪50年代以来,在陕西、甘肃、河南、山西、山东、北京各地的考古发掘中,已清理剥剔出超过百余乘的西周马车,这还不包括那些拆葬于墓中的马车轮舆构件。借助这些车马遗存,我们似乎能够管窥到当时“车辚马萧”的战争场面和“车流如织”的社会交往场面。

作为周之王畿,陕西关中地区发现的西周马车蔚然可观。在沣京遗址范围内的张家坡墓地曾先后发现十余座车马坑。其中部分车马坑因盗掘和后期生产破坏,只有少数马车能够比较完整清晰地剥剔出土。在20世纪50年代对沣西张家坡西周墓地进行发掘时,就揭露出四座车马坑[8]。其中二号车马坑里埋葬了一乘驷马驾车,两服马两骖马作齐头并进状,分置于辕两侧的土槽内。四马颈部均套有车轭,中间两服马的轭绑缚于衡上,两边骖马的轭则不连在衡上,四马头部都带有用贝穿缀而成的马络饰。该车辕长2.98米,尾端车踵露出车舆后沿,前段置直衡,衡长1.37米;轮间车轴长3.07米,两端套有铜軎,木质辖。直径约1.36米的双轮通过车毂和轴连接。轴上为长方形车舆,舆广1.38米,进深0.96米,四角及门两侧可见高0.45米的竖栏。(图3-4)。

【戎车】

戎车,即战车。文献中,古代战车因功能不同而有不同名称。《周礼·春官·车仆》篇载:“掌戎路之萃,广车之萃,阙车之萃,苹车之萃,轻车之萃。”郑玄注曰:“萃,犹副也。此五者皆兵车,所谓五戎也。戎路,王在军所乘也。广车,横阵之车也。阙车,所用补阙之车也。苹,犹屏也,所用对敌蔽目蔽隐之车也。轻车,所用驰敌致师之车也。”一代枭雄曹操在注解《孙子》时,将兵车分为轻车和重车两大类,前者属进攻型,后者属防守型。此外,战车还有武车、旄车、路车、輶车、长毂、役车、大车、辎车等不同的叫法。

同为驷马驾车,在沣东的普渡村亦有发现。遗憾的是车舆几乎被破坏殆尽,仅剩所驾驷马和半个车轮[9]。在宝鸡茹家庄墓地也发现了两座车马坑[10]。坑内车体保存情况虽不甚好,但出土了较多的青铜饰件,尤其是车上的铜衡末饰,铜 、铜

、铜 护轴组合等,为研究西周车的制作、装饰工艺提供了实例(图3-5)。

护轴组合等,为研究西周车的制作、装饰工艺提供了实例(图3-5)。

图3-4 沣西驷马驾车车马坑

(www.daowen.com)

(www.daowen.com)

图3-5 茹家庄车马坑

作为周人龙兴之地的周原,在文王作沣、武王都镐后虽渐失国都之名分,但这里的宫室、宗庙、祖茔等始终未废,仍是西周王朝政治、经济、文化活动中心之一。在这里,同样发现了大量的车马坑遗存。其中规模最大的一座是位于黄堆老堡墓地的一座车马坑。南北向、长方形竖穴土坑,长7.3米、宽5.7米、深12.6米。或许因坑深且面积相对较小的缘故,埋葬时,先将近百匹活马驱赶进深坑。清理出的马骨堆积杂乱,肋骨、肢骨上下叠压、左右交错。暴露在上边的马头均上仰,四蹄乱蹬,有的侧卧,有的俯卧,个别的马肚子仰翻向上。足见当时被推进深坑后拼命挣扎的惨状。然后在马身上覆席,再把拆解后车体构件和车器投入坑内。由于轻重不同,投入时,重量大的构件多在四周,少数轻者或能滚动的完整车轮多集中在中间,有的斜倚在壁,互相叠压,杂乱无章。根据清理情况统计,坑内有完残车轮17件、车舆10件、车辕残存8根、车轴残存7根,当时至少有10乘车被拆解投埋入坑[11]。根据坑内车马数量的对比情况,这里的车完全有可能是驷马驾车。

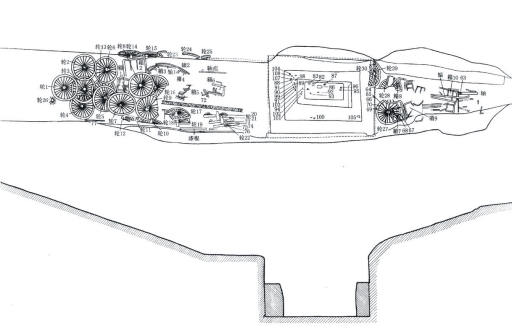

除了埋入专门设置的随葬坑外,马车有时还会放置在墓室或墓道内。在张家坡墓地内墓主为“井叔采”的“中”字形大墓内,发现了大量的陈放在两条墓道底部和椁室盖板上的马车构件。虽有破坏,但大体上还保存着下葬时的情景,30个车轮、12个车舆,还有轴、辕、衡、轭等,摆满了墓道和墓室,场面相当壮观,气势非同寻常[12](图3-6)。

图3-6 井叔采墓平面图

类似情况,在近年发现的韩城梁带村芮国墓地亦有发现。在墓主应属于芮国国君或身份略低贵族的M502墓室椁板上,至少应放置五辆车。除了椁顶北端的一辆彩绘小车为辕南舆北整车放入外,其余均将车轮拆卸置于墓室的二层台上和墓道近墓室处,车舆原应置于椁顶部位,均因椁室塌落被损毁[13](图3-7)。

图3-7 梁带村墓地M502内车轮舆随葬情况

综合观察可知,西周马车基本沿袭了商代的传统:单辕、双轮、方舆,并在其基础上逐渐改进。在牵引动力上,驷马驾车开始出现并成为主流,动力增加,意味着车速提高,从而增强战车的冲击能力。结构上,车辕加长,舆加大,辐数增加,青铜毂饰开始出现,这些改进一方面增加了车的牢固程度,同时还提高了车在极速行进时的稳定性。前面讲到,西周时期是青铜兵器的发展成熟期。尤其是戈,较商代的戈发生了很大变化。有胡戈的援下刃与胡的角度逐渐增大成钝角,即所谓的“倨句外博”(《考工记·治氏》),圭形锋,下刃束锋并向内弧曲,从而加强了劈砍、钩割功能。戈内宽长、胡上多穿,使木柲和戈头绑缚得更加牢固,增强了戈体的抗倾斜能力。以戈为主,配合矛以及西周时期新出现的“十字”合体戟和殳,组成了适于错毂格斗的“车之五兵”,从而提高了车兵的攻击能力。同时铜胄和护甲的使用,也增强了车兵的防御能力。驷马战车的出现和车战兵器组合的初步形成,将古代车战推向了发展高峰[14]。

到了春秋战国时期,马车和车战发展到极盛。战车的数量已经成为一个国家军事实力的象征。西周初年,武王伐商的军队中仅“戎车三百乘”,而春秋战国时期的争霸战争中,各诸侯国的战车数量已几倍于当时,多的甚至逾千乘。公元前632年发生在晋楚两国间的“城濮之战”,晋军的战车多达700乘。到公元前529年,晋国在邾国南部阅兵时,兵车已多达4000乘。纵横家苏秦、张仪游说各国时,曾提到各国的军事力量,楚、赵两国有战车1000乘,魏、燕两国有战车600乘。

西周灭亡,平王迁都洛邑。始封国之西陲陇右的秦也日渐东进,直至饮马于泾渭之间,统治着西周王朝旧有之地。“好马及畜,善养息之”的秦人曾为穆王御马西游,后又受孝王召使“主马于汧渭之间”,这些都是秦人在发展马车和车战方面所拥有的先天优势。自秦襄公开始,秦国开始“修其车马,备其兵甲”(《文献通考·兵考》),建立以车兵为主的常备武装。《诗经·秦风·小戎》就生动地描绘了襄公时期秦国战车的精良华美和车战秦兵驱车陷阵的飒爽英姿。

小戎俴收,(兵车儿短小真灵巧,)

五楘梁辀。(花皮条五处把车辕绞。)

游环胁驱,(缰绳穿过活环控制住骖马,)

阴靷鋈续。(银圈儿把行车的皮条来扣牢。)

文茵畅毂,(虎皮摊铺在长毂的车儿上,)

驾我骐馵。(驾的骐纹白腿的马儿多俊爽。)

……

俴驷孔群,(薄金甲的四匹马儿多威风,)

厹矛鋈錞。(三隅矛杆下装着白银鐏。)

蒙伐有苑,(盾牌上画着那杂羽纹,)

虎韔镂膺。(刻金的虎皮弓囊前面多鲜明。)

交韔二弓,(两架弓交错地放在弓囊上,)

竹闭绲縢。(竹儿撑紧它,绳儿把它捆。)

……

今天的凤翔是秦国早期都城——雍城的所在地。从秦德公元年到献公二年(前677~前383),也就是春秋中期到战国中期,这里一直是秦国的政治、经济、文化中心。位于雍城南边近郊处的八旗屯墓地是秦国一处重要墓地,1976年考古工作者在这里发现十余座车马坑,发掘清理了其中的四座。竖穴土坑长度视坑内车马多少而定,宽一般在2.7~4米间。BS26号坑内埋葬一车两马,辕东向,舆在西。两马伏跪于辕两侧,舆前辕侧立有马策(鞭)。BS33号坑内埋葬三车,每辆车各配备服马两匹。车队东西纵向排列,前后相随。BS101号坑内的车下殉有一人,仰身屈肢,双手置于腹部,腰佩一件铜削刀。殉人盛敛在木匣内,从车、马、人埋葬情形和位置分析,可能是车之御手。除了埋葬车、马、御手外,还埋有整只的羊、狗或者牛、羊、猪等头骨和四肢。这些动物应是作为举行葬礼时的祭祀牺牲埋入坑内的[15]。

坑内马车曾髹一层赭色漆,现仅除部分铜饰件外,木质结构腐朽成灰。形制结构以未经盗扰的BS26号坑内车为例:圆形车辕通长3.35米,前端车衡长1.4米,后端车轴长2.8米。轴端双轮直径1.4米,内装车辐28根。轴上车舆广1.5米,进深0.96米。舆下与轴连接处装有抵毂减震用的伏兔,舆上横跨扶靠用的车轼,舆后中部有供乘人上下的车门。

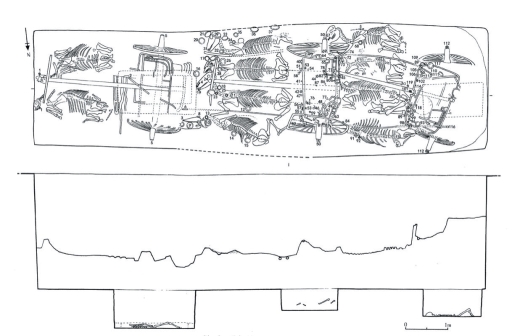

2003年,在凤翔县长青镇孙家南头村附近发现了一处可能隶属于秦之早期都邑“汧渭之会”的某个宗族墓地。该墓地中发现了三座车马坑,其中袱葬于墓地等级最高的M191的三号车马坑(CMK3)规模最大。长方形竖穴土坑,长10.8米,宽2.7~3.1米,深1.8米。坑内有东西向纵向排列的三辆马车,一号车架马两匹,二、三号车各驾马四匹。中间二号车保存比较完整,从出土车器及残留的漆皮痕迹来看,二号车最为豪华。坑内出土了青铜兵器矛2件、戈3件及镞数枚。在三乘车子下方各有一座殉人坑,各葬有一人,可能为殉葬的车御手[16](图3-8)。

图3-8 凤翔孙家南头车马坑平面图

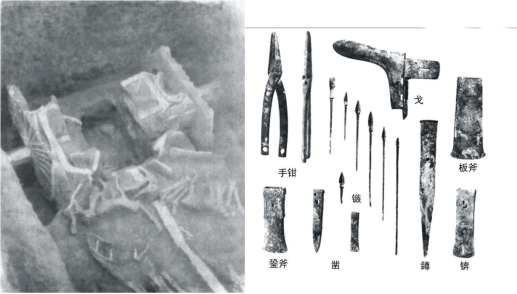

此外,在凤翔的马家庄和西村两地也发现了秦国马车。今天马家庄所在地曾是秦都雍城内的一处宗庙祭祀区,这里除了有大量的宗庙建筑基址外,还有许多和祭祀礼仪密切相关的遗存。其中一座只葬车不埋马的车坑应是出于祭祀国之先祖而留下的。西村秦国墓地发现的两座车马坑,其中一座(S1)除葬有一车两马外,还葬有车之御手,以及成套的工具和兵器。工具包括铜手钳、斧、锛、凿等,当是随车携带以备随时修车之用。兵器有铜镞、骨镞、矢箙、弓和戈等。铜镞所装矢杆已朽掉,但由残存的红色漆皮可知杆长约80厘米。弓已朽残,外表缠绕有竹篾,外髹朱漆;戈残存戈头和铜,柲被盗毁。成套兵器的出现,表明这应是一辆战车[17](图3-9)。

1974年,户县宋村发现了一座春秋时期的秦墓,该墓有一座埋葬了12匹马的附葬坑[18]。因遭受破坏,坑内没有发现完整的马车,但却出土了和车战关系密切的兵器铜矛两件、藤制盾的遗留。其中一件矛的木柲痕迹清晰,通长3.6米。另外在三套辖軎中,辖的顶端铸造成一捆缚的人物形状,軎形制特殊,圆筒状,顶端附有一段矛头,应是出于车战的需要而设计的。考虑到盾和长矛,该坑内当初应葬有专门用于作战的战车。远离雍城的今长武上孟村的秦国墓地亦有马车发现[19]。车马坑所祔主墓的年代在战国早期,从侧面反映了秦人车马伴随着秦国势力的扩张而远徙边境(图3-10)。

图3-9 凤翔西村车马坑内出土的成套兵器和工具

自孝公始,秦人始“有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心”,“及至秦王,续六世余烈,振长策而御宇内,吞二周而王诸侯,……威震四海”(《史记·秦始皇本纪》)。秦代车制与商周车制一脉相承。此时,车制已趋完善,车上各部件已有标准化尺寸。秦代车上构件比例与《考工记》有很多的相合之处。在睡虎地云梦《秦简》中能够看到,政府已将战车的制造及保养用法律条文的形式固定下来。制作同一种器物,其长宽、大小必须一致,成品也有严格的检验制度,甚至对车辆所用的胶和油漆都有规定。

图3-10 户县宋村车马坑出土带矛车軎

秦代车制成熟、制作精美的特征,在秦始皇陵陪葬坑中出土的两辆大型彩绘铜车马上得以完全体现。虽然此时车制已臻成熟,但车战已逾越了春秋时期它所达到的历史高峰。春秋后期到战国,诸侯国之间的兼并与争霸战争愈演愈烈,具有称霸雄心的诸侯对领地的扩张以及财富追求的强烈欲望,同弱国诸侯高筑城池、殚精竭虑地保卫自己领地和财富的决心,共同导致了战场从野战到围城攻池的作战方式的转变,此时车兵和车战的优越性远逊于步兵。此外,钢铁兵器的使用加上强攻劲弩的出现并投入到战争之中,使得车兵身上的甲胄、盾牌难以抵挡新型兵器的射杀,他们再也不能像过去一样可以有恃无恐地一马当先、冲锋陷阵了。

总之,伴随着钢铁兵器和防护装具的出现,以及步兵的复兴和新兴兵种——骑兵的崛起,战车和车战终现流水落花之颓势,行将退出战争的舞台。战国晚期,步、骑兵虽成当时军队的主力,但战车并未完全退出历史舞台。在兵马俑坑的秦代军队方阵中,仍有驷马战车和骑兵、步兵混编的列队。这种情况虽然可以维持至汉初,但终究要让位于装备新锐钢铁兵器的骑兵和步兵为主力的新型军队。

就这样,历史的车轮从马拉战车和为适车战而生的青铜兵器上碾压而过,终将后者抛入历史长河,使之顺流而逝。雄驰疆场一千多年之久的战车退出历史的舞台,并不是什么不可思议的现象,而是历史的必然。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。