公元前2026年1月,武王姬发遵文王的“翦商”遗志,“遂率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣(《史记·周本纪》)”。当月下旬,周师进抵孟津,与庸、卢、濮、蜀、羌、微、髳等方国部落的军队会合。而后,迅速东进,渡过黄河,直指朝歌,仅仅用了几天时间就进抵牧野。

20日昧爽(清晨)之时,武王陈师布阵于“商郊牧野”。在举行完庄严神圣的“誓师”仪式后,下令发起了对商的总攻。似有“殷商之旅,其会如林”的优势兵力,但商军将士实“皆无战心”,战斗开始后,甚至调转戈头,“倒兵以战”。武王乘势以“大卒(主力部队)驰帝纣师”,杀得商军丢盔弃甲,血流漂杵,17万之众顷刻土崩瓦解,纣王最终自焚于鹿台。

至此,西土“蕞尔小邦”的周终代“大邑商”,成为天下共主,开始以关中腹地的“沣镐”为都邑来统治全国。周族一直僻处“西土”,为了巩固和长久维持其统治地位,克商之后,就开展“封建亲戚,以蕃屏周”的分封运动,在全国各要地建立起若干武装殖民据点性质的封国。周人虽通过分封诸侯的方式基本实现了对国之四至的统治,但军事征伐仍是维持西周王朝能够持续的重要手段。在近300年的统治期间,西周王朝发动了许多次与王朝统治休戚相关的对外征伐战争。

克商不久,武王崩,成王年少,周公恐天下叛,乃代成王行政当国。管叔、蔡叔等不服,遂联合武庚作乱叛周,东夷中的徐、奄、薄姑、盈等亦乘机而起,一时间形势非常严峻,初创不久的西周王朝面临着倾覆的危险。周公在周室另一位重要人物召公的帮助支持下,毅然决定调动大军东征平叛。《尚书·大传》谓:“周公居摄,一年救乱,二年克殷,三年践奄。”即第一年制止了叛乱蔓延扩大的势头;第二年平定三监之乱,杀死了武庚和管叔,流放了蔡叔;第三年平定了以奄为代表的东夷诸国之乱,骚动的东夷方国部落亦安定下来。历时三年之久的周公东征,进一步巩固与强化了周王朝的统治秩序。由于武王、周公时期已基本完成了武力克殷、平息叛乱、封邦建国、营建东都、制礼作乐等一系列历史任务,加上对殷人的政策举措得当,“故成康之际,天下安宁,刑措四十余年不用”,后世史家誉为“成康之治”。

到了昭、穆之世,西周王朝为了进一步开疆拓土、巩固统治,又将国之大事转移至南征北讨的戎事之上。文献记载,昭王曾有两次大规模南征行动。第一次“伐荆,涉汉,遇大兕”,打了大胜仗,参战人员纷纷受到赏赐,这在史墙盘、启尊、小子生方鼎等器铭中有明确反映。第二次,“昭王南巡狩不返,卒于江上”。《史记正义》引《帝王世纪》云:“昭王德衰,南征,济于汉,船人恶之,以胶船进王,王御船至中流,胶液船解,王及祭公俱没于水中而崩。其右辛游靡长臂且多力,游振得王,周人讳之。”看来,这次征伐,可能进行得很激烈,周师败得很惨。穆王在位55年,是西周诸王中在位时间最长的。在位期间,除了对长江下游的淮夷用兵外,穆王还多次向西征伐犬戎。《后汉书·西羌传》载:“至穆王时,戎狄不贡,王乃西征犬戎,获其五王,又得四白鹿、四白狼。王遂迁戎于太原。”

经过百余年的开拓、经营,到了穆王时期,一个以周王室为标志的规模空前的华夏国家已初具规模。当然,从另一方面说,由于不断征伐,西周国力亦渐露透支征兆,民族矛盾呈上升趋势。再加上其他因素的作用,西周王朝盛极而衰,逐渐走上了下坡路[16]。

共王、懿王、孝王、夷王四世,周政乏善可陈[17]。但凭周初列代经营的基础,周仍有“烹齐哀公于鼎”、“灭密”、“索贡于南淮夷”及“监督汉上诸国”的威势。厉王统治时期,周室威信陡然下降,“国人”终逐厉王去国奔彘。此前曾遭到打击而短暂安定的淮夷和猃狁乘机挑起战争,其他戎族及南方的荆楚也再度兴兵犯周,不断侵食周疆。在内忧外患之际,宣王即位,召公、周公“二相辅之,修政,法文、武、成、康之遗风,诸侯复宗周”。宣王一世,发动了诸多对外战争,尤以对西北的猃狁和犬戎的征伐为主。宣王十二年,虢季子白奉命伐猃狁,从洛水北岸向西追击,初战告捷,“斩首五百,执讯五十”。然后继续向西追击,将“广伐西隅”的猃狁逐出周王朝西部领土,一直追到高陶(今甘肃天水附近)才收兵。同时,在宣王的扶植下,秦部族终败犬戎,并获封西陲大夫。

依靠军事征伐,周室不但抑制住了西北猃狁、犬戎之敌的武装侵略,还压服住了江汉徐淮地区各邦国的反叛,声势大振,虽不及成康之际的强盛,但自懿王以来,确有中兴之势。宣王追慕先祖伟业,并不满足于已有胜利,继续实行军事征服政策。在其晚年对戎狄用兵时,出兵太原,却遭惨败。周室元气大伤,从此一蹶不振。宣王死后,即位的幽王不修文、武之业,因取悦褒姒而“烽火戏诸侯”,最终在内部申候、外部犬戎的联合攻击下而丧国。

西周诸王年表及主要战争

作为周人龙兴之地和立国后的京畿之中心,陕西历来都是西周文物的重要出土地。在那些臻美绝伦的青铜器中,作为战争具体的物化表现形式,形制多样的青铜兵器则是西周王朝主导发动的征伐战争或被动应战的防御战争最有力、最直接的实物证据。有商一代,随着战争形势的需要和青铜冶铸技术的发展,青铜兵器取得了长足的发展,兵器种类增多、形制考究、杀伤力增强。到了西周,在商代兵器的基础上,周人不只是简单改良,还创新出新型兵器。和青铜礼器发展进程类似,大致到了西周中期,周式兵器发展成熟,已完全取代商式兵器,不但在周王朝的统治范围内取得统治地位,同时伴随着对周边地区的征伐战争而影响渐广,似有一霸天下之势。

通常,青铜兵器多出土于墓葬之中,而少见于居住遗址和青铜窖藏。如果青铜时代墓葬随葬器物的主要社会价值是用来表达社会等级和区分的话,青铜兵器无疑是其中重要的组成部分。统计数据显示,青铜兵器在绝对数量上远超出由食器和酒器构成的“礼器”组合,出土位置也较“礼器”组合更为多元,因此是仅次于“礼器”的重要类别。从某种意义上说,墓葬中随葬的青铜兵器也是青铜礼器,只是其表达方式可能有别于青铜酒器和食器组合[18]。

自从20世纪考古学传入我国以来,陕西地区的考古工作一直走在全国的前列。坐拥得天独厚的区位优势,陕西境内经过科学发掘的西周青铜兵器较其他省份来说,可谓数量多、种类全。根据出土兵器的实际情况,现对陕西出土的西周青铜兵器中那些特征典型、造型成熟、装饰精美的代表性兵器进行介绍展示。让我们借助这些看似冰冷无情的杀戮之器,来感受“郁郁乎文哉”(《论语·八佾》)的西周社会里那些经年不断的残酷戎事。

兵器研究中,考古学家一般根据青铜兵器功能的不同,将之分为攻击性和防护性兵器两大类。然后再依据使用方式的不同,还可将攻击性兵器细分为格斗兵器、远射兵器和卫体兵器。目前,陕西出土西周时期的攻击性青铜兵器主要有:戈、戟、矛、钺、短剑及镞等。

在商代,戈就因攻击性强,既能适应步兵作战又能武装车兵等适应性广的优点,成为了当时军队的主要兵器装备。到了西周,戈依然是西周部队中使用最为广泛的兵器,也是西周墓葬中最为常见的随葬品种类。经过有商一代的摸索发展,西周时期青铜戈的形制已基本定型,形制规整、设计美观、功能齐备的直内有胡戈日益发展成为西周青铜戈的主要形制。

上节我们已经知道,侧重于劈啄的直内无胡戈一直是商代铜戈的主流。到了商代晚期,出于装柲的实际需要,有胡戈开始出现。到了西周,周人在商代有胡戈的基础上进行改制创新,在胡后部加阑以固柲,胡上开穿便于绑缚戈头。为了增加戈的杀伤力,胡部也逐渐开发出锋刃,同时圆弧状的戈锋演变成了转折的三角形,即俗称的“圭首锋”。至此,戈完成了直内无胡戈向有胡戈的发展演变,其本身具有的推摏(援上刃的功能)、啄击(前锋的功能)、劈砍(胡刃的功能)、钩割(援下刃的功能)功能完全地融为一体,且每种功能都能充分发挥出来,这一转变可谓是青铜戈进化史上一次重大变革。

据不完全统计,目前陕西地区出土西周铜戈约千余件,且集中分布在关中地区。

位于今西安市西南12千米处的沣河两岸的沣镐遗址,曾是西周王朝都城所在地,因此这里理所当然地成了周人发展壮大过程中对外经略的大本营。20世纪30年代以来,考古工作者在沣河两岸近10万平方千米的范围内发掘西周墓葬多达千余座。其中,在1983~2026年期间发掘的张家坡墓地中出土青铜兵器达464件,其中戈就占138件[19]。

周原作为周灭商前的都城,在文王徙沣、武王治镐后,仍旧是周人宗庙、祖茔所在地,整个西周时期一直都是国家的政治、经济、文化中心之一。据不完全统计,包括今扶风和岐山北部的法门、黄堆和京当大部分约30万平方千米的周原遗址范围内,发掘过的西周时期墓葬约有600余座,出土铜戈百余件。北吕周人墓地发现的280余座墓葬中有32座墓出土兵器,其中铜戈占比最高,有26件。小墓葬中随葬青铜兵器比例较高的现象,是北吕墓地不同于周原其他墓地的一个做法[20]。这种情况似乎表明北吕墓地有属于驻守岐邑某师的卒营墓地的可能。

2026年在位于长安杜曲镇的少陵原西周墓地发掘中,出土了136件青铜兵器,绝大多数都是青铜戈,共有124件。与其他小型墓地相比,少陵原墓地崇尚武勇的风气非常鲜明。对出土人骨进行鉴定发现,部分随葬诸如铜戈等兵器的墓主为女性,这有别于兵器只是男性墓葬内随葬物的传统认识,侧面反映了在西周时期存在着女子从戎征战的情况。发掘者结合墓地所处的地理位置和文献记载,将该墓地推认为是西周时期较为稳定的常备军队“西六师”驻守宗周的某师驻地之一,确切地说应是卒营的墓地[21](图2-18)。

除了大宗的直内有胡戈外,陕西境内还发现了一些具有强烈地域特征或形制特殊的青铜戈。2026年至2026年间,在宝鸡市区内渭水南北两岸的茹家庄、竹园沟、纸坊头等地发掘了一批西周时期墓葬,出土遗物表明这几处墓地都属于西周时期的 国。茹家庄、竹园沟墓地共出土兵器198件,其中30余件的三角援铜戈是墓地数量最多、最有特色的一类兵器。这类兵器有别于沣镐和周原地区常见的直内有胡戈,是西周

国。茹家庄、竹园沟墓地共出土兵器198件,其中30余件的三角援铜戈是墓地数量最多、最有特色的一类兵器。这类兵器有别于沣镐和周原地区常见的直内有胡戈,是西周 国占据主导地位的实战兵器[22]。韩城梁带村芮国墓地M27内还发现了一件形制特殊的三角援戈。该戈器身呈三角形,中部镂空,尖峰呈等腰三角形,刃锋利,援中部起三角形脊棱,援末端作凹槽状阑,阑上有銎,銎中部各有一贯通圆穿[23](图2-19a)。

国占据主导地位的实战兵器[22]。韩城梁带村芮国墓地M27内还发现了一件形制特殊的三角援戈。该戈器身呈三角形,中部镂空,尖峰呈等腰三角形,刃锋利,援中部起三角形脊棱,援末端作凹槽状阑,阑上有銎,銎中部各有一贯通圆穿[23](图2-19a)。

【西六师、东八师】

西六师、东八师:西周时期,周王室组建过两支比较正规的常备武装力量,即由王室直接掌控的相对稳定的军队,被称为“西六师”和“东八师”(也称“殷八师或成周八师”)。其中,“西六师”驻扎在丰镐及故都周原地区以保卫宗周首都的安全;“东八师”则驻扎在成周洛邑地区,用来震慑关东广大地区的敌对势力和部族封国。在某个地区发生反叛、动乱等意外变故时,周王室可以根据实际需要来调动这两支部队同时或其中一支进行出征平叛。

图2-18 西周铜戈

在泾阳高家堡墓地的一座墓中发现了一件形制较为特殊的戈:其援宽短如牛舌形,短胡,援本凹弧近“C”形,上下端连接内部,内分作两岔,上作圆筒形,下作圆毂状銎,上下对应以纳柲,戈体通长14厘米[24](图2-19b)。宝鸡石鼓M3内发现五件铜戈,其中一件戈形制极为少见:戈体长19.7厘米,无胡,扁援较宽,锋端上翘。援本尾部中空成銎,出土时銎内还有木柲残留。銎孔略呈椭圆形,銎外沿起凸箍,口沿一侧接一个极其短小的方内。援本部饰浮雕全形虎纹,虎立姿,昂首,体瘦小,卷尾。丹凤眼,圆眼珠凸起,大嘴张开朝向刃部,上下唇外翻,露出尖獠牙,腿部阴刻卷云纹[25](图2-19c)。

图2-19a 梁带村铜戈

图2-19b 高家堡C形戈

图2-19c 石鼓山虎纹戈

在扶风北吕、长安张家坡墓地、宝鸡竹园沟墓地还出土了一种带“翼耳”的戈。这种戈在援和内的交界的两侧有对称的双耳,用以夹柲。根据出土地域情况,有人认为这种特色鲜明的翼耳戈可能起源于扶岐一带,是周人的代表性兵器[26]。然而,从目前考古发现情况来看,这种戈在西周铜戈大家族中所占比重甚微,或是周人在探索如何将戈头与木柲牢固结合的试验过程中的产物(图2-20)。

全国范围内,戈是出土西周兵器中数量最多的一种近战格斗兵器,陕西境内亦然。西周时期,车战鼎盛。不同于步战,车战时只有在双方战车错毂时才能用长达3~4米的兵器进行格斗[27]。于是,在疾驰颠簸的战车上,勇猛的士兵为了在与敌车错毂的极短时间内增加攻击范围,都倾向选择使用装长柲的戈。两车错毂前,可以先用戈进行啄击敌方的驾马,通过惊扰战马来打乱其阵形。错毂的一瞬间可以挥戈或劈砍或推摏敌方武士。若前两回合未能对敌方进行有效的杀伤,那么错毂后仍可以用钩割的方式将对方武士勾拽于车下。因此,戈当之无愧地成了“车之五兵”之首。

图2-20a 沣西翼耳戈

图2-20b 鱼国墓地翼耳戈

【五兵】

五兵,先秦时期军队中常用兵器的统称。有车五兵和步五兵之分,其中车五兵包括:戈、殳、戟、酋矛、夷矛;步五兵则为:弓矢、殳、矛、戈、戟。

戟是与戈密切相关的一种青铜兵器,甚至可以直接说成是由戈发展演变而来的一种兵器。商末周初,正在为实现翦商宏志而厉兵秣马的周人将戈、矛合铸在一起,完成了集二者功用于一体的新型兵器——戟的创新改制。然而,周人创造的这种新式兵器因工艺比较复杂、易折损等缺点,致流行时间较短。从商末开始出现,在西周早期流行一段时间后,进入西周中期则急剧衰落,后来就几乎不见。鉴于此,陕西境内出土西周时期铜戟的数量十分稀少也不足为怪了。

宝鸡竹园沟墓地发现过两件西周早期的铜戟。其中一件,勾戈部分援体呈三角形,有中脊,本部一圆穿,上胡延作刺部,下胡较长。直内呈燕尾形,矛尖利,矛体上有倒刺(图2-21a)。周原岐山贺家墓地出土一件由戈和带穿刀合体浑铸而成的戟,有刺有胡,援本上端联铸的扁体刺卷首刀形,刺和胡成直线且与援、内呈90°直角。扶风北吕墓地还发现一件形制奇特的铜戟,该标本矛刺或勾刀,还有胡部均残断。长援,援中部起高突的脊,脊后端有一圆形孔。阑后的长方形短直内后端附加有璧形内饰(图2-21b)。

图2-21a 竹园沟出土铜戟

图2-21b 扶风北吕出土铜戟

【毁兵葬俗】

毁兵葬俗:周人的一种丧葬习俗,是指在死者入殓或下葬前,先将用于随葬的青铜兵器诸如戈、戟、矛、剑等,人为进行不同程度的毁坏,其中以毁坏铜戈最为常见,形式多为砸弯或折断,再有意识地放置在棺椁内或墓室内不同的位置。这是西周初年武王克商后进行“偃五兵”举措,以示“禁暴”在丧葬礼仪上的一种体现。

2026年发掘的宝鸡石鼓山墓地,因大量精美青铜器的出土而震惊学界和轰动社会。在出土精美铜器的M3内一次性发现了23件铜戟,应是目前出土铜戟件数最多的西周墓葬。这些铜戟的形制一致,大小略有差异,均为戈、矛合铸而成,锋部大多卷起,或是受到周人“毁兵”葬俗的影响。遗憾的是,仅一件保存完整,其余多残断或残缺。该戟长方形直内,短胡,长阑起脊直通矛尖,有两穿。戈体援部有一圆形穿孔,中起脊。戈体和矛体刃部均斜直内收至圆锋(图2-21c)。

虽然囿于出土数量的稀少,但我们仍能观察到西周青铜戟在埋藏情况方面的一些特征。铜戟多与其他兵器和车马器共存,宝鸡石鼓山M3除了23件戟外,还出有6件青铜矛以及包括铜当卢、马镳及节约等车马器20余件组。与车马器有着极为密切的联系,似乎说明戟可能是为了适应车战需求而专门铸造的。另一方面,西周铜戟几乎都是出土于高规格的墓葬中,与新兴车战相适应的青铜戟不同于其他能在小型墓葬中发现的一般兵器,其配属的对象属于当时社会中的军事权贵阶层,成为了权利象征的一种标志物。

(https://www.daowen.com)

(https://www.daowen.com)

图2-21c 石鼓山铜戟

矛是青铜兵器中一种纯粹的刺兵,大致出现在商代中期。商代时期较为流行,在安阳西北岗侯家庄M1004号大墓内就一次性出土铜矛700余件。该墓地系商王陵墓区,所出兵器一定程度上反映了商王直属部队的武器装备面貌。在陕西境内,仅在陕南城固洋县境内发现过商代铜矛,其他地区则很少发现。西周时期,矛在军队中的使用情况似乎明显远逊于戈,因此,陕西境内出土的西周铜矛数量远不能和铜戈的数量相比。

西周时期铜矛的形制基本上都是单尖两刃,以骹纳柲。一类矛在骹的两侧设一对钮状耳,用来绑缚固定矛头。诸如,张家坡墓地M285内出土的一件,叶身较长,达20厘米,前窄后宽,两侧边刃作弧形内收,形成凹腰状,尖锋。叶身中部起脊,脊与骹通连。中脊两旁叶面稍下凹,横截面近菱形。骹体横截面为中空的菱形,其下部两侧有三角形环耳(图2-22)。宝鸡竹园沟墓地中属于“伯各”的墓中发现了的残存木柲的带耳铜矛。该矛放置在墓主左侧的二层台上。柳叶形矛锋尖利,有中脊,圆骹特长,上有两半环状耳。矛头长24厘米,其骹内木柲痕迹清晰可见,柲径为3厘米,通长达400厘米。这件带柲矛的发现,为研究车战五兵的木柲长度提供了好的实例(图2-23a、2-23b)。在渭南南堡的一座西周早期墓葬中发现一件带铭有耳青铜矛[28]。该矛叶身呈柳叶状,矛中脊与长骹相连,骹两侧有半圆形环钮耳。矛通长23.5厘米,矛身上有铭文“辛邑”(图2-24a、2-24b)。

图2-22 张家坡出土铜矛

图2—23 竹园沟带柲铜矛及出土位置

图2-24a 辛邑矛

图2-24b 辛邑矛上铭文

另一类矛的骹部则没有耳,但在骹上有一钉孔,用竹钉或木钉固定矛头。张家坡西周墓地M152墓中出土一件,矛体叶身扁平,尖长锋,平面似两个叠压在一起的三角形。叶末端下延作圆弧状外侈小翼,表面饰回纹。圆筒形骹,骹口正反两面内凹,与骹之两侧形成夹翼状。近骹口处有一圆形固柲的钉孔。矛身全长19.4厘米。2026年11月扶风五郡西村村民挖沟修渠时,发现了一座西周晚期的青铜窖藏。窖藏内出土了历史价值重大的“琱生五年尊”等器,还一次性出土了12件无耳类铜矛。西周时期兵器几乎很少出土于窖藏内,这么多铜矛头集中盛放在同出的甬钟内,足见铜矛在当时是多么的珍贵。这批铜矛形制相同,仅在规格尺寸上稍有差异。与其他地方的矛相比,这些矛身很长,矛叶呈剑体状,叶身中部起脊,尖锋,叶末端作圆弧形与短筒形骹相接,骹上有固柲钉孔。矛身长度在34~36厘米之间[29](图2-25)。

图2-25 扶风五郡窖藏出土铜矛

与商代的矛比较,西周时期的矛在形制上要成熟得多,但在数量上却急剧锐减。之所以出现这种现象,主要是因为单纯的刺兵不能适应当时车战的需要。由于矛是一种纯粹的刺兵,只能进行点状攻击,在快速行进的车战中矛头的刺击方向较难控制,因此杀伤功效远逊于横扫一片的戈。在车战条件下,戈、矛孰优孰劣与步战条件下截然相反。西周矛的中衰和戈的全盛,是车战条件下矛负于戈的必然反映[30]。

与其他实战类兵器不同,钺诞生伊始就成为了一种象征军事权力的礼仪性兵器。钺所具有的高贵血统在原始社会末期就已酝酿完成。到了青铜时代,作为政治性资源的铜、锡合金理所应当地从玉、石材质那里接过承载高贵血统的接力棒。就这样青铜钺顺理成章地取代了玉石钺成了威严权力的代言。

目前,陕西境内发现的西周时期青铜钺仅有十余件。在商代,关中、陕南、陕北都有精美铜钺发现。而到了西周时期,铜钺均集中出土于关中地区各封国首领的大型墓葬中。反映了这个时期权利的集中和分配已经有了严格的制度。

泾阳高家堡戈国墓地,在可能是戈国首领“子弓”的M4内出土过一件钺。该钺为长方形直内,内部近肩处有一圆形穿。两肩有穿作长方形。两腰弧形下侈,两面弧刃,端部翘起侈出器身。钺身两面靠肩处均饰浮雕饕餮纹,内部两面分别铸“执”和“令”字铭文。这种带有用于装柲的直内钺,在张家坡墓地M199内和属于一代“ 伯各”的竹园沟M7内都有出土。但后者在内和钺身间有一椭圆形銎,这种设计可能是出于装柲牢固性的考虑。首先在銎内装入一根主柲,然后再用根稍短的副柲夹内安装,最后将两柲绑缚在一起。这种形式的钺,在可能属于另一位“

伯各”的竹园沟M7内都有出土。但后者在内和钺身间有一椭圆形銎,这种设计可能是出于装柲牢固性的考虑。首先在銎内装入一根主柲,然后再用根稍短的副柲夹内安装,最后将两柲绑缚在一起。这种形式的钺,在可能属于另一位“ 伯”的M13亦有发现,而且更为精美。这件钺的銎端为一人头造型,人头中空,内有木柲和钺身相连。人首方脸,面部微凹,下颌微凸,阔口,浓眉,鼻头圆宽,额前有刘海,脑后有发辫,八个小发辫节十分清楚,整个人面形态憨厚、朴实,用时下网络流行语来讲可谓是“萌萌哒的可爱”。除了“呆萌可爱”的人头形象外,钺身两侧还有对称的两只立虎,作回首状与钺肩部相连,卷尾与刃端部相接。虎身矫健,全身充满活力,形象生动。在内部两侧饰有蛇首状纹,蛇身屈于銎口之上,布局别致。这件人头銎内钺是商周时期钺中的精品(图2-26a、2-26b)。

伯”的M13亦有发现,而且更为精美。这件钺的銎端为一人头造型,人头中空,内有木柲和钺身相连。人首方脸,面部微凹,下颌微凸,阔口,浓眉,鼻头圆宽,额前有刘海,脑后有发辫,八个小发辫节十分清楚,整个人面形态憨厚、朴实,用时下网络流行语来讲可谓是“萌萌哒的可爱”。除了“呆萌可爱”的人头形象外,钺身两侧还有对称的两只立虎,作回首状与钺肩部相连,卷尾与刃端部相接。虎身矫健,全身充满活力,形象生动。在内部两侧饰有蛇首状纹,蛇身屈于銎口之上,布局别致。这件人头銎内钺是商周时期钺中的精品(图2-26a、2-26b)。

图2-26a 高家堡出土铜钺

图2-26b 竹园沟出土人头銎内钺

在商代,铜钺还有成对出现的现象。有人将这种“至少有两件钺形制相同、大小相近”的情况称之为“对钺”。出土“对钺”组合的墓葬,其墓主人都是地位显赫的统治者,属于王室成员、高级贵族,有很大的军事统率权[31]。后来,这种“对钺”制度也为周人所继承。长安张家坡墓地M170和韩城梁带村芮国墓地的M502内都出土了形制相同或相近的成对铜钺,这或许就是周人继承商代“对钺”制度结果的体现。虽是继承,但周人在钺的形制上却有着自己独特创新。这两套“对钺”形制几乎一样,如标本张家坡M170:246,钺身为宽扁的半环形,总体呈“C”字形。上端纳柲的銎口作成张口的龙首,器身里侧为曲体龙身,器身外侧为圆角方形的刃部,器身下端接连胡部。胡部较长,一侧上下两端有两个椭圆形銎。器身上端之龙首向下,顶部有角,方目鼓凸,张口,口部正好与胡侧之椭圆形銎相对,连为一线。龙首的眉、鼻、口部皆有绿松石镶嵌。口内以绿松石镶嵌一涡纹,里侧较厚,表面用八行平行弯曲的凹槽表示龙身,最里面的一行凹槽内嵌有许多小方块状绿松石。龙身外侧有三个圆涡纹,涡纹内亦嵌有绿松石。胡侧两銎上的凹槽内也嵌有绿松石。显然,如此精美的钺不是一般级别的人所能拥有(图2-27)。

图2-27a 梁带村出土对钺

图2-27b 张家坡出土对钺线图

然而,这种既是贵族身份标志,又是其军事统率权象征的青铜钺,仅在商代殷墟时期和西周早些时候流行,在后来“礼崩乐坏”的东周社会里则基本消失不见。

商周时期,青铜剑的长度一般在30厘米左右,是一种以刺、击为主的手握短柄格斗兵器,也称为“直兵”,利于近距格斗[32]。作为中国传统兵器类别之一,剑在中国的出现年代并不早。目前,虽然在北方草原地区发现过一些商代晚期具有浓郁草原风格的曲柄兽首、铃首短剑,但还未见到中原地区商人用剑的直接证据。然而,周人用剑却有明确记载。《史记·周本纪》称武王伐商“……至纣死所。武王自射之,三发而后下车,以轻剑击之,……至纣之嬖妾二女,二女皆自杀。武王又射三发,击以剑”,“……散宜生、太颠、闳夭皆执剑以卫武王”。

周人使用的青铜剑形制单调,均系身茎连铸,无明确分界,整体呈柳叶形。茎部扁圆,上部多有一或两个圆形小穿孔,用以置柄加固。因为形状似柳叶,俗称为“柳叶形短剑”。西周时期,这种扁茎柳叶形短剑的数量及分布范围都十分有限,主要集中在陕西关中西部的宝鸡地区,并以此为中心向四周扩散传播[33]。据目前考古资料显示,陕西境内共发现西周时期短剑20余柄。

宝鸡竹园沟墓地是出土西周短剑最多的一处墓地,共11柄,分别出自11座墓葬中。形制基本相似,仅有大小、长短之分。剑身和茎连铸,剑身扁长,作柳叶形,无剑格。剑刃平直,有中脊隆起,茎上有穿孔。剑茎由两片木板夹合、护裹,上面缠绕细麻绳。这些墓主可能都为男性,所有短剑均出自棺内墓主腹部一侧,应是他们生前随身佩戴的防身武器。这种形制的短剑在张家坡墓地也有发现(图2-28)。

图2-28 宝鸡竹园沟出土西周短剑

少陵塬墓地还出土了两柄形制不同的短剑,其中一柄与华县东阳西周墓地出土的短剑在形制上十分一致。剑身近本部较宽,有方形凹框及人面纹饰,凹框两侧有高起的框边,后连长方形扁茎。另外一柄,除了剑身保存完整外,还配套有精美的剑鞘,可以说是目前发现的西周短剑中最为精美的一例。该剑茎部较长,末端似有剑首。剑身略呈圭形,中间其脊,锋刃锐利。剑身和茎部连接处铸有一兽面。剑鞘内侧的皮质物腐朽无存,仅剩外侧一面。该面为一长条形铜框,其上透雕一只凶煞的兽首。兽首顶部竖一立耳,两侧长双角,口吐舌,两枚长獠牙相互交叉,嘴角外两根须外翻上翘。兽首外围,缠绕有两条小龙(图2-29)。

对于西周短剑的起源,学界曾经认识不一。近年来,伴随着考古材料的增多,短剑的渊源流变也日渐清楚。西周时期中原地区使用的短剑,其来源与北方地区青铜短剑无关,亦非商末周初起源于陕甘地区,而应是受早期巴蜀文化柳叶形短剑,以及中原晚商文化之影响,进而形成一个相对独立的短剑系统。其形制与北方、南方同时期的短剑明显不同[34]。

图2-29 少陵塬出土西周短剑

图2-30 梁带村金鞘玉剑

西周时期,剑主要为上层贵族防身卫体之器,同时还具备一定的礼制意义。大致在两周之际,佩剑之礼开始出现[35]。出于显示自己身份尊贵、位高权重的需要,统治者们有时也会佩带用其他珍贵材质做成的剑。韩城梁带村芮国墓地内,一位芮国国君在死后就将自己生前佩带的一柄装于黄金剑鞘内的玉质短剑带到了阴间世界。这柄玉剑出土于墓主的腰部位置,虽经2000余年黄土埋藏的侵蚀,仍能看出当年经过打磨抛光处理后的光亮质感。黄金剑鞘,整体镂空,正面透雕有多条抽象的蜿蜒交缠的小龙,甚是精美[36](图2-30)。

不同于上面那些格斗类兵器可以多次重复使用,一般情况,镞的重复使用频率要低很多,是战争消耗数量最多的兵器,因此也是出土古代兵器中绝对数量最多的。通常情况,箭是盛放在箭箙内。在商代,以十支箭为一箙,似乎比较固定,这在商代考古资料中已得到证实。西周以后,每箙的箭数则没有固定[37]。虽然不能弄清西周时期每箙箭的支数,但规模较大的墓葬中的箭一般都是成束放置。于是就出现了大小墓出土铜镞数量的不平衡现象,一些随葬铜镞的小型墓葬往往只有1~2两枚,而高等级墓葬都是几十枚,多的甚至达几百枚。

长安张家坡墓地中的M152号墓,是墓地中为数不多的带墓道大墓,因墓内铜鼎上有“井叔乍”的铭文,可以确认该墓主人应是一代井叔。该墓里一次性出土铜镞200多枚,应是陕西境内出土铜镞数量最多的一座西周时期墓葬。这些铜镞分两组,分别放置在椁室头厢的东北角和西北部,有的镞还能见到箭杆痕迹。另外,华县东阳墓地的M1(试掘)和M64内分别出土铜镞24枚和30枚,韩城梁带村芮国墓地的M27内出土青铜镞29枚。

观察发现,西周时期铜镞在形制上是承袭了商代铜镞的形制传统。带铤的双翼式镞为主要形制,且一直比较固定,新形制的铜镞也很少见到。这种情况的出现应该和西周时期作战方式的改变有关。

除了被用于战场杀敌外,弓箭还被当时的人们赋予了新的功能,即用来举行专门猎捕飞鸟的一项娱乐活动——弋射。弋射是先秦时期一种普遍的狩猎娱乐活动。上到国君,下到普通平民,都热衷于此。捕猎时,在箭上系绳,通过射出带绳的箭网住飞鸟,而不是直接射杀。因此这种活动用的箭镞一般不带锋刃,这在山彪镇战国墓铜鉴线刻图案上可以得到证明。在华县东阳墓地、梁带村芮国墓地都曾出土过形制特殊的铜镞,锋部圆钝无尖,呈乳凸状,镞身无刃呈圆柱形,前端较粗,接近铤处收细。表面还刻有凹槽。可以看出,这种没有任何攻击能力的箭镞应该就是举行弋射活动时所使用的(图2-31)。

图2-31 梁带村弋射铜镞

【九都八迁】

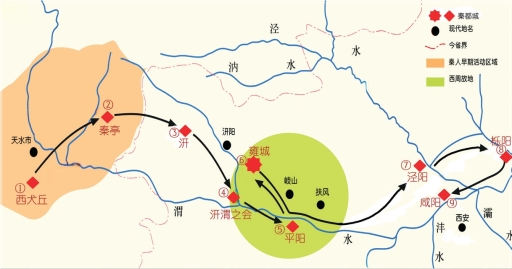

九都八迁:自周孝王时非子受封为秦赢以来,至孝公十二年(前350)定都咸阳,在长达500多年内的时间里,随着自身势力的逐渐强大和不断东略,其都邑也不断随之迁徙。据文献记载,秦从甘肃陇东发展到陕西关中,先后历经了九都八迁。目前研究表明,秦的九都八迁的起讫路线大致为:西犬丘(西垂)→秦邑→汧邑→汧渭之会→平阳→雍→泾阳→栎阳→咸阳(图2-32)。由于历史上留下来的秦都城史料太少,尤其是雍前的几座早期都城,文献记载更是语焉不详,因此对于这些都城具体地望的考辨历来是学者争讼不已的课题。近些年,随着考古材料的增加,一些早期都邑的地望也日渐明晰。

图2-32 秦人由西向东的发展历程

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。