家庭网在世界许多国家都存在。家庭网通常是具有亲属关系的家庭之间的联系,但也有以邻里和朋友关系为纽带的家庭网。比如在美国,群居组织和协会家庭也具有家庭网的性质。通常是邻近的成员间自愿达成协议相互负责与委托,互相承担义务,提供保护,分享如同家庭成员一般的职责,因而形成特殊的扩大家庭形式。

家庭网中的各个家庭是孤立的单位,但它们所形成的家庭网却能提供各个孤立的家庭所没有的功能。家庭网是现代社会的产物,为现代人提供了一种扩大的家庭形式。适应现代社会家庭小型化的趋势,家庭网能弥补小家庭在抚养儿童、赡养老人等功能发挥中的不足,并为人们之间提供所需要的相互帮助、支援和在理想、态度方面相互交流的机会。家庭网不同居共财,避免了大家庭在日常生活互动时容易产生的种种矛盾和冲突。

瑞典和美国的研究表明,单身母亲所拥有的社会网络要小于那些生活在双亲家庭中的母亲所拥有的社会网络,这种差异大部分归因于这样一个事实,即单身母亲的社会网络中所包含的亲属少于那些已婚女性的社会网络中所包含的亲属。Lamphere、Gunnarsson等认为,已婚女性的社会网络是由她们自己的孩子、朋友与亲属;丈夫的亲属与朋友;双方朋友的亲属所组成。单身母亲则不能从其丈夫的亲属网络中获得资源,她们往往通过加强与姐妹的关系以及与朋友的关系来弥补她们这种间接关系的缺乏。美国和澳大利亚的研究还表明,那些没有固定住所的家庭一般都是贫困家庭,它们通常缺乏有效的社会支持网络。Kryder-Coe、McCaughey等认为,对于分居和离婚的女性而言,当她们因关系破裂而无家可归时,她们就显得特别的脆弱。那时她们也许会体验到一种收入的突然下降。有些单身母亲缺乏由亲属或朋友所组成的重要社会关系,甚至她们的母亲也已经过世,这就使得她们无法依赖他人,无法从他人那里获得临时的住处、经济上的支持、有关住房与工作的信息以及廉价的儿童照料[17]。

在当代中国,核心家庭已经成为家庭的主体模式。核心家庭缓解了大家庭中的矛盾,简化了人际关系,使家庭成员之间易于协调与合作,同时适应现代社会高度的社会流动——职业流动、地域流动等的需要,但这也带来一些家庭问题和社会问题。中国现有的养老方式是以家庭养老为主,大多数老人需要子代提供生活照顾和感情支持。年轻人婚后独自组成小家庭,“空巢”家庭中的老年夫妇缺乏必要的援助。在妇女普遍就业的情况下,照料孩子和安排烦琐的家务成为年轻夫妇的两大生活难题,需要长辈的协助。小家庭要求家庭事务的援助和情感、思想、儿童社会化方面的交流,而亲属之间则比较容易提供这种帮助。在某种意义上,中国是一个人伦社会,亲友之间的帮助是一件正常的事情。家庭网作为一种新兴的家庭模式,在中国有一定的普遍性。

2026年,天津社会科学院社会学研究所和广东《家庭》杂志合作,对中国城市家庭变化展开了一次全国性的调查,调查覆盖全国27省市,涉及1 470个家庭,对中国网络之家的特点进行了着重的考察。

从家庭网的规模来看,在2026年的家庭调查中,城市家庭平均与5.80户有三代以内亲属关系的家庭交往,其中非常密切的为1.56家,比较密切的为2.03家,一般交往的为1.57家,偶尔往来的为0.88家。家庭网的规模大致在3户左右[18]。

另据2026年中国社会科学院等11个单位联合进行的全国14省农村家庭的调查发现,平均每个被调查户在本村的同父辈家庭数为2.42户,同祖父辈家庭数为2.72户,同曾祖父辈家庭数为5.35户,同高祖父辈家庭数为5.33户,同子侄辈家庭数为2.15户。而从家庭之间的交往程度可知,真正往来密切的和比较密切的,主要是在同父辈、同祖父辈和同子侄辈家庭之间。农村家庭网的规模略大于城市[19]。

从家庭网的组成看,父母家庭往往是网络的中心,已婚子女各自的核心家庭为网络的外围。已婚子女与父母家庭之间的纵向交往比各个已婚子女家庭之间的横向交往更为密切。父母家庭是家庭网的联络中心,一旦父母家庭解体或完成家庭生命周期,则“树倒猢狲散”,子女家庭之间的联系也会大大削弱。

从家庭网的交往内容看[20],主要包括四个方面的内容:

(1)经济上的互相支援,子女向父母或父母向子女提供资助。在2026年的家庭调查中,64.5%的被调查者说,他们给予父母经济上的援助,平均每月约30元。有37%的调查者说得到父母家庭的资助,近一年约300元。另外,有些调查对象为父母或子女缴纳房租水电费,相互馈赠礼品,子女结婚时父母给予经济支持。家庭网之间的经济互助关系是十分密切的。

(2)生活上提供方便,包括互相分担家务,扶病、扶老和托幼。在2026年的家庭调查中,21.7%的被调查者与亲属分担家务,24.7%的人与亲属之间有相互扶助家庭病人的关系,12.7%的人与亲属之间有相互托管幼儿的关系。

(3)情感交流。在调查中,16.8%的被调查者与亲属家庭有感情上的交流。

(4)社会事务上的相互支持。包括应付家庭灾难、提供安全保障、帮助职业选择和调动、提供婚丧服务。

中国是个有着深远儒家文化影响的国家,人际交往上有着明显的特殊主义倾向,因此,在社会网络功效的微观实证研究中明确显示,关系资本在个人地位的获得上起到了关键性的作用,如彭庆恩在研究中得出了关系资本是农民包工头地位获得的决定性因素的结论,而边燕杰的研究证明,如果没有关系资本的作用,60%—70%的职业流动就无从谈起。李路路在对私营企业家背景研究中发现,企业家的社会关系对其企业成功有着重要影响,这种影响甚至超过“体制资本”与“人力资本”的作用。对于移民、失业者来说,家庭的社会网络是他们实现个人行动策略的关键性因素。

在众多的中国水库移民的研究中,我们不难发现,对于生产技能缺失、社会关系断裂的移民来说,国家的支持固然是最捷径的道路,但是政策能照顾到的毕竟是有限的,移民由于普遍文化程度不高、职业竞争能力差以及年龄等结构性因素的制约,其更多能依靠的就是社会网络。以上海三峡移民的调查为例,在第一次对三峡移民的收支情况进行调查时,发现电话费是他们支出较为庞大的一笔费用,虽然第二次调查显示目前这项支出上的费用已经明显下降,但是和异地亲人和朋友的联系却仍是不间断的,而电话是主要的沟通方式。W说,刚来上海南汇时没有朋友,经常给老家的人打电话,两个月就打了780元,和他们说说这边的情况,都是说好的,免得他们担心。逢年过节的时候,有的移民还会回四川和那里的亲戚团聚。这种和家乡的亲戚和朋友的联系更多地给移民的是一种心理上的安慰,同时遇到事情的时候也是一种商量和倾诉的渠道。但也有能提供经济支持的。

L说,移民前他在四川和朋友一起合伙买了一艘运输船,他是轮机长,所以去年3月到今年1月回了四川,一方面是想考一个二等轮机长证书(没通过考试),另一方面也在船上赚点钱。在船上大概一个月可以有1 000元左右的收入,但是去年由于轮船改装,以及交考试费用和供养家里的老人,所得收入所剩无几,今年仍准备回四川。

Z在访谈中提到了与当地亲戚及老乡的关系,他说:“我的几个兄弟还有我老婆的一大堆亲戚都移民过来了,我们都安置在南汇,但是他们是在别的镇,我们相互之间经常走动,我弟弟过来玩,经常就住在我这里。过年的时候我们都要在一起聚聚,相互拜个年。我们在这里人际关系很少,而且和上海人很难交心,我们四川人,大家一熟很快就可以称兄道弟的,在上海我很认真对待朋友,但是最后发现交一般朋友容易,但是交心不行,还是觉得和这些亲戚朋友在一起更开心。去年我盖附属房时,我叫的都是移民过来帮忙,当地人不熟悉,也不知道谁能来,来了也不知道能不能做好,我们移民之间就不同了,相互之间都了解,而且这种帮个忙也不要钱的,要是当地人就不同了。他们来帮忙,我用好酒好菜招待他们,相互之间也是个人情。”

无疑当地社会关系的断裂使得移民的原有的社会资本丧失,因而获得社会资本是他们另一个迫切的要求。

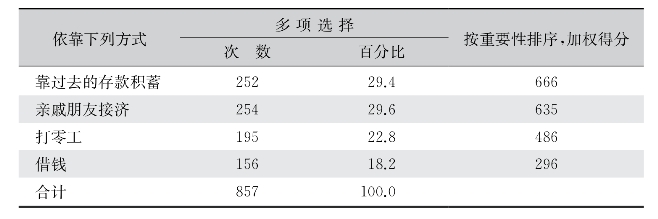

根据《城市失业下岗与再就业研究课题组》的调查,生活困难的失业下岗人员,维持生活的最主要手段是“靠过去的存款积蓄”和“亲戚朋友救济”(参见表7-2)。

表7-2 您靠什么维持生活?(多项选择,并按重要性排序)

显然,在社会保障机制、社会服务体系、社会援助机制不健全时,家庭网络可以起到弥补作用,对于稳定社会秩序、维护社会公平以及保障家庭成员个人成长环境和条件有着正面功能。从目前来看,家庭网提供了小家庭之间相互分享和援助的机会,又没有增加错综复杂的人际关系因素,这种分而不散的扩大的家庭形式,是中国家庭的合理而必要的补充。

然而,家庭网络毕竟是亲缘关系共同体,亲缘关系既是构建信任的基础,也是获得资源的重要途径。因为亲缘关系的核心是“互惠义务”,处于这些范围内的人被期待着相互帮助,履行其对家庭成员的义务,这种义务延伸到社会范围,就会变成多种多样的“赊欠单”,因此,关系意味着相互的义务,义务感会使人做出值得信任的行为,只要双方都遵守非正式规则,关系就可以转化为利益。就这样中国人借助亲缘关系构筑了安全网,把家庭认同心理放大为整个社会心理。如果一个人拒绝履行义务,他就会受到别人谴责,还将失去亲属联系及其中所包含的社会资源。

因而,温情脉脉的亲缘关系网实质上是极端的功利主义和利己主义,主要是以个体私利目标为导向的。如果说西方的个人主义是“先假定了团体的存在”,“个人是对团体而说”的,那么,中国所有的自我主义是“以‘己’为中心的自我主义”,公和私是相对而言的,“从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序就是‘伦’。”“社会范围是从‘己’推出去的,而推的过程里有着各种路线,最基本的是亲属、亲子和同胞。”于是“个人为了自己可以牺牲家,为了家可以牺牲党,为了党可以牺牲国,为了国可以牺牲天下”[21]。

这种亲缘关系网络深深地影响着人们的行为方式,“一个恪守情景中心的中国人,事实上倾向于具有多重道义准则”[22]。一方面对贪污、腐败甚至是“关系网”深恶痛绝,另一方面,又不得不把功能性的社会关系变成情感关系,来实现自己的目标,其结果不仅是社会的正式制度与其体现的价值出现了分裂,而且社会价值体系本身也出现了分裂,为各种逃避行为提供了可乘之机,国家建立的制度规范则流于形式,这正是中国社会制度化难以确立的内在障碍。(https://www.daowen.com)

要避免家庭网的负功能的唯一途径是加快社会发展。随着社会福利事业的发展,家庭事务更依赖社会统筹,那么,家庭网是否还具有普遍性,是值得进一步探讨的问题。

【注释】

[1]邓伟志、徐新:《当代中国家庭变革动因之探析》,《学海》2026年第6期。

[2]大卫·切尔:《家庭生活中的社会学》,中华书局,2026年,第173页。

[3]刘精明:《中国教育不平等的历时性变化研究》,《社会学》2026年第6期。

[4]世界银行:《1999/2026年世界发展报告》,中国财政经济出版社,2026年,第234页。

[5]上海市社会救助调研组主编:《政府救济与社会互助——上海市社会救助工作研究文集》(内部资料),2026年,第132页。

[6]上海市教育委员会社会救助调研组:《教育助学工作现状分析》,上海市社会救助调研组主编:《政府救济与社会互助——上海市社会救助工作研究文集》(内部资料),2026年,第133页。

[7]大卫·切尔:《家庭生活中的社会学》,中华书局,2026年,第170—171页。

[8]首都女新闻工作者协会:《全国主要报纸有关女性报道的内容分析报告》,《新闻与传播研究》2026年第2期。

[9]刘伯红、卜卫、陈新欣:《试析我国电视广告中的男女角色定型》,《妇女研究论丛》2026年第2期。

[10]宓瑞新:《发挥传媒作用,促进男女平等——“大众传媒与妇女发展研讨会综述”》,《妇女研究论丛》2026年第1期。

[11]M.米德:《文化与承诺》,河北人民出版社,2026年,第96页。

[12]《国外社会科学》2026年第1期。

[13]M.米德:《文化与承诺》,河北人民出版社,2026年,第85—86页。

[14]大卫·切尔:《家庭生活中的社会学》,中华书局,2026年,第46—47页。

[15]费孝通:《乡土中国》,北京大学出版社,2026年,第26—27页。

[16]赵孟营:《新家庭社会学》,华中理工大学出版社,2026年,第186页。

[17]大卫·切尔:《家庭生活的社会学》,中华书局,2026年,第183—185页。

[18]潘允康、柳明主编:《当代中国大变动》,广东人民出版社,2026年,第213页。

[19]潘允康:《中国家庭网的现状和未来》,《社会学研究》2026年第5期。

[20]潘允康、柳明主编:《当代中国大变动》,广东人民出版社,2026年,第219—221页。

[21]参见费孝通:《乡土中国》,北京大学出版社,2026年,第26—33页。

[22]许烺光:《宗族、种姓、俱乐部》,华夏出版社,2026年,第2、163页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。