早先一些电影艺术家固守默片的论调早已成为了历史。作为一种最基本的电影观念,声音成为电影的常规表现元素。电影音乐的历史几乎和电影的历史一样长。无声电影时代,早期乐队以即兴演奏的形式现场演奏,内容以配合画面的古典音乐为主,没有特意为电影谱写的音乐。直到1908年,法国作曲家圣·桑为《刺杀吉斯公爵》创作了音乐,成为电影音乐的起点。1927年“有声电影的开端”的《爵士歌王》,声音以音乐为主,只有少量的对白。20世纪30至40年代,音乐歌舞片大行其道,为电影音乐的发展提供了空间和契机。

声音的基本元素可以分为:人声(画外解说、画内语言)、音响(动作音响、环境音响)、音乐(有源音乐、无源音乐)三个部分。电影音乐可以分为有源音乐和无源音乐,有源音乐是画内声源,指声源处于事件或叙事空间的音乐;无源音乐是指非事件或非叙事空间的音乐。有时候,人们所说的“这一部没有配乐的纪录片”往往默认的是“这一部没有无源音乐的纪录片”。编导可以有意识地发现并利用有源音乐,拍摄场景中人的演唱、广播、电视、点唱机、录音机、CD机等都可以成为音乐的来源,有源音乐的优势是能够与空间场景、人物行为和叙事内容很好地结合起来,不但增加时空的真实感的信息源,而且可以创造情节,表现影片的深层含义。

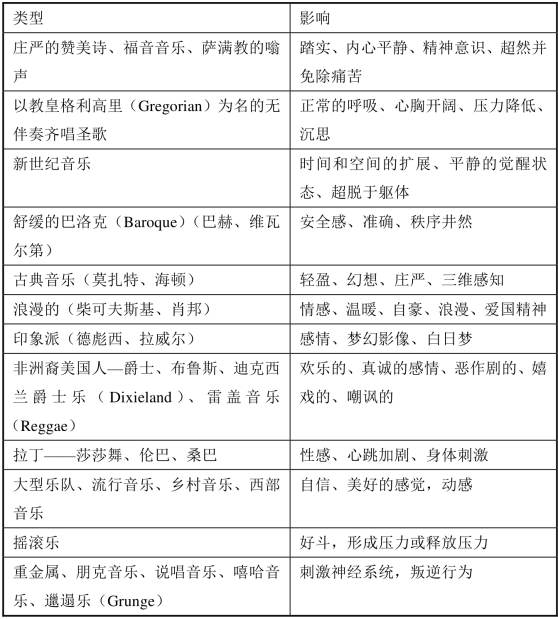

美国声音设计师大卫·索纳斯蔡恩(David Sonnenschein)在电影中引入音乐治疗中为改变听者的精神而使用不同音乐的方法,不同类型的音乐之间的对比,能够引导观众从一种状态或情感投入的程度转换到另一种。[3]

音乐类型对身体、精神和情绪的影响

(表格来源:[美]大卫·索纳斯蔡恩:《声音设计》)

意大利作曲家尼诺·罗塔和费里尼从《白酋长》开始合作了二十多年,一直到1979年罗塔去世,期间费里尼几乎全部影片皆依赖罗塔配乐。费里尼谈及两人合作过程时说:“尼诺会在拍完片、重拍、剪辑、配音等后续工作忙得不可开交时到来。但他一出现,所有的压力顿消,一切像在度假。影片就像进入一个快乐安宁的幻想世界,拥有新生的气氛。”[4]在电影史上,除了卓别林、科波拉、汤姆·提克威等少数导演能够为自己的影片亲自谱写音乐之外,导演都需要和作曲家进行合作才能完成对影片的配乐工作。费德里克·费里尼与尼诺·罗塔,吕克·贝松与埃里克·沙拿,基耶斯洛夫斯基与普列斯纳,小津安二郎与斋藤高顺,大卫·林奇与安吉罗·巴达拉门蒂,科恩兄弟与卡特·伯威尔,导演与作曲家的固定组合数不胜数。

配乐通常面临两个任务:音乐的选择和音乐的位置。导演需要明确自己的影片需要有什么样的音乐效果,音乐素养决定了导演对作曲家的要求。导演不是专业的作曲家,甚至对音乐并没有清晰的认识,但是他要明确自己的需要,才能够与作曲家合作。

伊文思谈及与作曲家合作的工作方式,具体如下:

所有的工作样片在实际开始剪辑以前,就应该放映给作曲者看。这时让作曲者看到素材,就会使他对影片内容有一个粗略的概念,开始对影片的基调音乐进行构思。他看见了一定需要配以音乐的一趟旅行、一场沙暴、一次战役、一片田园风光。……

也要向作曲者说明,“在这里,音乐将会被飞机的噪音以及其他音响效果所破坏”。也就使他对声带有所了解。音乐和一组连续的场景的配合,往往要求影片反复剪辑,如《四万万人民》中孤儿院的场景就是这样。音乐也能预示出下一场景的情绪气氛。有时,甚至在一个新场景出现之前二十秒钟,音乐就能使观众在感情上作了准备。

……

一定要先完成影片的无声画面的剪辑工作,然后才可以要求作曲家为影片谱曲和配乐。乐曲谱写出来之后与录音之前,导演和作曲家两人都一定会对某些细节进行调整。[5]

伊文思与作曲家的工作方法分为三个步骤:第一,与作曲家确定基调。第二,让作曲家了解素材的声音(有源音乐、音响、人声)特征。第三,作曲家根据剪辑画面完成乐曲,并进行声画的微调。

音乐作为一种独立的艺术形式,与影像相比较,最大特征是它的抽象性,虽然表意上无法像画面那样准确,不具可视性,但音乐对于人的内心丰富性的揭示,对情绪或者情感感染力的深度与强度的影响往往却是画面无法达到的。1984年赫尔佐格在尼加拉瓜(部分场景在洪都拉斯摄制)完成了《士兵的歌谣》,影片有明显的政治化倾向,拍摄了一群不断被敌对武装袭击的村民,村民在镜头面前清唱并控诉敌人对他们的残酷暴行。这些村落受美国人的资助也拥有了自己的武装,其中一半的士兵是十一二岁的孩子,童军在镜头面前展示了真枪实弹的受训过程,其中几位小战士介绍了自己,表达了对敌人的憎恨、失去亲人的悲痛以及赴死的决心。小战士从开头到结尾对着镜头几次唱出动人的民间歌谣,整个影片的基调是由这些歌谣确立的。

安东尼奥尼的《中国》片头的歌曲《我爱北京天安门》确立整个影片的基调和氛围;伊文思的《西班牙的土地》中的合唱充满了人性,阐释了战争中对正义和和平的追求;帕尔·劳伦兹《开垦平原的犁》中农民在田间劳动的镜头,出现的是军队进行曲,描绘的正是劳作的秩序和力量;音乐还可以塑造形象,赋予人物以主体性,《英与白》中帕瓦罗蒂的歌剧暗合了英的身份,富有寓意。(www.daowen.com)

配乐作为声音创作的一部分,已经与纯粹的音乐形式完全不同,虽然一些影片的配乐取得了成功,例如《话说长江》中的《长江之歌》受到了广泛喜爱,但是配乐是为影片而创作的音乐,配乐也并非单纯地为画面服务,而是声音系统(语言、音乐和音响)中重要的元素,存在于影片整体之中,不追求音乐结构的完整性,寻求的是如何能够最大限度地体现影片的表达目标。

比起影像,音乐的内容和意义“模糊”得多,音乐的感受以非逻辑的、情感性的为主。《无粮的土地》中采用了勃拉姆斯的《第四交响乐》作为背景音乐,虽然这首曲子的主题和影像的内容并不一致,但实际效果却非常好,导演布努埃尔说:“我觉得这段音乐与电影非常契合。为什么会用它?这很难给出理性的答案,我解释不了。……剪辑电影的时候我心里就反复回响着这首曲子,我觉得它很适合这部电影。”[6]抽象性带来了较强的适应性,音乐和影像的这种适应关系往往超出很多编导的预期要求。音乐与画面存在一种不可捉摸的结合关系,这种关系具有偶然性。有的编导也结合个人的体验论述过这种适应性:“当年我在做公安法制类节目时,例如描述一个案件的侦破,结尾我配着解说词,试着用上一段大提琴,感到的深沉,揭示出社会问题的严肃与沉重。再换用一段长笛,感觉的是飘渺,可以表现案件当事人对人生道路的把握与反思;最后又试着用上一段急管繁弦,这一乐曲的主题又让人感到的是刺激紧张,可以表现出公安干警用生命和鲜血来保卫人民生命财产的安全;……在大多数日常节目的制作过程中,只要在对乐曲的选择时大体上有一个风格把握,比如,是恬静还是轻松,是厚重还是欢快,也就可以了。”[7]编导在选择配乐的时候,只要有一个大致的主题、氛围和风格的预想也能够完成配乐的任务。

音乐在部分纪录片中发挥的作用较为明显,尤其在音乐题材纪录片中,比如《关于列宁的三只歌》、《给我庇护》、《最后的华尔兹》、《从毛泽东到莫扎特》、《寻找小糖人》、《后革命时代》、《海洋热》等,这类影片可以利用音乐独特的情感系统来结构整个影片,实现音乐在纪录片中的角色化功能。配乐还可以表现被拍摄人物的个性和基调。德国维姆·文德斯(Wim Wenders)的音乐纪录片《乐满夏湾拿》(Buena Vista Social Club,1999)通过一场音乐会和一个城市建立了联系,影片拍摄了一群年老的乐手如何将古巴音乐带给人们。伴随着吉他、钢琴和低音大提琴,古巴人民在音乐中制作雪茄,老乐手在镜头面前讲述音乐演出、他们的人生以及这个城市的风情。

图6.1 《给我庛护》剧照

1978年美国导演马丁·斯科塞斯制作完成了《最后的华尔兹》,影片记录了加拿大乐队The Band于1976年感恩节在旧金山举行的告别演出,这场知名度很高的音乐会被称为“最后的华尔兹”。一方面,鲍勃·迪伦、埃里克·帕特里克·克莱普顿、尼尔·戴蒙德、爱美萝·哈里斯、凡·莫里森、林格·斯塔尔、罗尼·伍德、尼尔·扬等人作为特别嘉宾出现在这场前所未有的阵容的音乐会之中。另一方面,斯科塞斯出色地把握住了影像和音乐关系:“首先,把摄影机移近至乐队,几小节音乐过后才叫停,不使用主镜头。这段时间约为24小节。接着摄影机移至一个角度,拍12小节,然后换另一个角度再拍12小节,就这样前后移动直到这成为一种风格为止。”[8]影片由现场演出、访谈和摄影棚里专为拍摄而进行演出三个部分组成,演出现场由7部摄影机拍摄,其中对乐队成员的访谈穿插在演出之中。影片极少使用全景摄影,摄影棚部分主要依靠镜头运动来制造节奏。

除了音乐的使用,音响独特的表现力也被重视。音响效果并不追求全方位的音响复现,而是注重音响的开掘,观众往往认为合成的音响才是“真正的、更具真实感的音响”。《西班牙的土地》中塑造战争氛围的环境音响是伊文思和海明威根据记忆重新合成的。在《英与白》中,电视机中的背景音响被当作戏剧因素来利用,暗示时空关系。在《卢浮宫城》中,菲利贝尔让女性工作人员穿上高跟鞋,镜头尾随其后走过漫长的廊道,而高跟鞋在不同材质的地面上敲打出不同的声音,赋予了影片一种独特的魅力。

【注释】

[1]李劲颖:《别样的风格,另一种目光——采访美国纪录片导演Bill Einreinholfer》,收入《另眼相看——海外学者评当代中国纪录片》,文汇出版社,2006年3月,第170页。

[2]资料来源:铁三角无线系统使用指南。

[3][美]大卫·索纳斯蔡恩:《声音设计——电影中语言、音乐和音响的表现力》(第二版),浙江大学出版社,2009年2月,第95页。

[4][意]乔瓦尼·格拉齐尼:《费利尼对话录》,邱芳莉译,广西师范大学出版社,2005年8月,第128页。

[5][荷]尤里斯·伊文思:《摄影机和我》,中国电影出版社,1980年9月,第204页。

[6][西班牙]路易斯·布努艾尔等:《危险,切勿把头伸进来!》,何丹译,新星出版社,2010年6月,第60页。

[7]王强:《开机即是》,中国广播电视出版社,2002年9月,第247页。

[8][英]大卫·汤普森、伊恩·克里斯蒂编:《斯科塞斯论斯科塞斯》,谭天、杨向荣译,广西师范大学出版社,2005年4月,第79页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。