一、区域经济变迁与名城经济的盛衰

(一)先秦的区域经济发展与工商名城

夏商时期,我国的城市主要是作为政治统治中心的。不过,“殷人善贾”,商代以来人们开始经商谋生,随着商业与早期城市的发展,为了经营上的方便,市场逐渐移到掌握商业大权的奴隶主贵族居住的城市,早期城市渐次成为一定地域的商品交换中心。我国早期城市集中的黄河中下游及淮河上游地区同时也是早期区域经济和城市经济较发达的地方。商代中后期的都城殷是中国最早的工商业中心。据考古资料和文献记载,殷都的手工业门类已相当繁多,有青铜铸造业、制陶业、制骨器业、纺织业、制革业、酿造业以及木、石、玉、漆等行业。各种手工业作坊数量多、规模大,按工种分区,分别隶属于商王室、贵族及奴隶主。殷墟发掘冶铜遗址面积达1万平方米以上,出土陶范有3 000多块,出土的各种手工业品难以计数,仅2026年发掘的妇好墓即出土各种手工业品1 900余件,其中青铜器468件、玉器755件、骨器564件、石器63件、宝石制品47件、象牙雕刻3件,可见当时殷都手工业规模之巨大。而从殷墟出土的大量手工业品来看,其工艺技术也代表了当时我国的最高水平,不少产品在当时的世界上也是水平最高的,如重达875公斤的著名的司母戊方鼎,不仅重量居古代青铜器第一,而且其形制之宏伟壮观、纹饰之精巧也是前所未有的。殷都的商业也十分繁荣,当时四方商人云集于殷都市肆之中和众多宽阔的庙宇广场之内,从事商品交易。《太平御管·卷八二七》载:“殷君善治宫室,大者百里,中有九市。”《尚书·酒诰》中有商人“肇牵车牛,远服贾”的记载,可以想象商代的商人赶着牛车马车,把都城手工业作坊生产的各种产品输向四面八方,再把天南海北的各种特产运进商都的繁忙的历史景象。当时货币使用贝,墓葬之中出现大量随葬的殉贝,妇好墓出土有贝6 800多枚。商业贸易的发达使殷都颇为繁盛,殷民中也出现许多豪商巨贾,形成商人求富的思想,《尚书·洪范》讲五福,“富”居第二位;讲六极(恶),“贫”居第四位,讲贫富不讲贵贱,不同于周人尊礼(分别贵贱)的思想,因而被周人称为“殷人贵富”[16]。随着商王朝的灭亡,殷都沦为废墟。

到了周代,尽管各级城市职能在总体上仍具有强烈的政治、宗教色彩,但由于社会生产力的发展,以及城市作为不同地域范围的中心作用的发挥,故同时逐步也渗入了诸如农业经济管理、商品交换和手工业品生产等其他辅助职能;而且其中有些城市的这类职能在得到进一步发展后,成为了城市的主要职能,因而周代的城市经济较前有了显著发展。城市中聚居着统治阶级和上层社会,他们为了满足奢侈生活的需要和增强国力,大力发展手工业,并进行对外交换,再加上铁工具的日渐普及,对城市手工业的发展起了推波助澜的作用,城市手工业门类不断增多,规模也不断扩大,分工更细,技艺更加进步,形成了地区性的特产,手工业城市开始出现,如齐临淄是冶铁、纺织业的的中心,赵邯郸和楚宛城(今南阳)也是铁器制造业中心,成都的锦、竹器是全国著名的特产。由于农业手工业的发展,商品增多,同时城市人口增加,对商品需求量剧增,商业也变得活跃起来,城市成为商品的集散地和主要交易场所。城市中有一个或多个市场,统治者对市场很重视,认识到“无市则民乏”,故委派官吏对市场加强管理,对商人征收税金,因此市场相当热闹,齐临淄、楚郢都、卫濮阳、秦咸阳、韩新郑、魏大梁以及东周都城洛阳等都是著名的工商业城市。

(二)秦汉十大经济区域及其中心名城

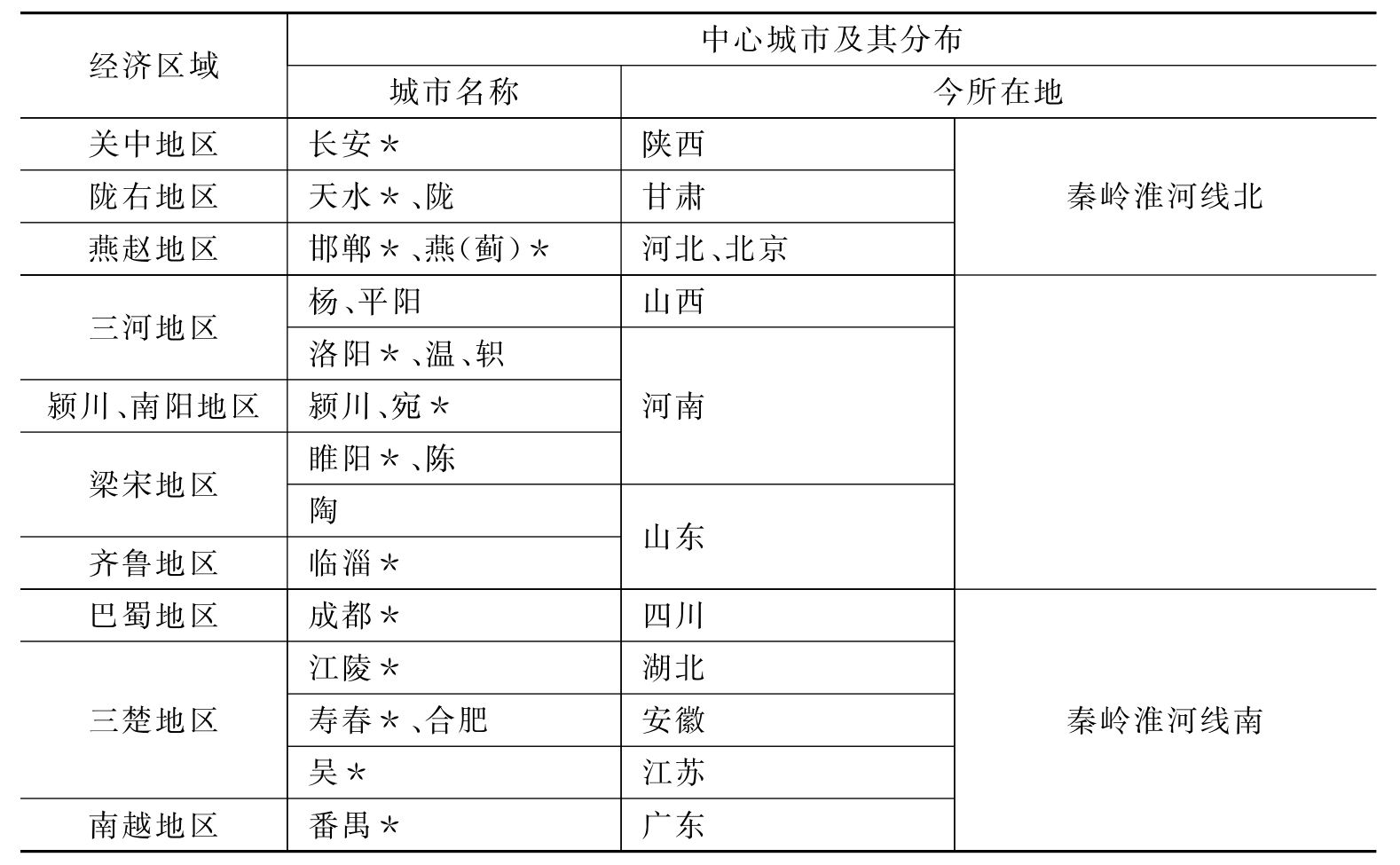

战国后期,持续不断的兼并战争和秦国的统一战争,对城市和社会生产造成很大破坏。秦统一六国后,又下令摧毁战国时代各诸侯所筑的城郭,迁移原住在六国城市中的贵族、豪民,使战国时代许多繁华的重要城市衰落。但秦也推出了统一货币、统一度量衡、兴修水利、修建以咸阳为中心的驰道等推动经济发展的措施,使城市经济得到恢复。原六国的城市绝大多数延续为规模不等的行政中心,并且其政治组织又进一步吸引了城市的经济职能,表现为行政中心层次愈高,商业和手工业等经济职能愈发达的特点。到两汉,随着疆土的不断开拓,城市在地理分布上发生一些变化,秦岭-淮河线南的城市增多,一些边远地区也因设置郡县出现城市,但此时全国的经济重心仍在黄河流域,江、淮以南虽然自然条件较好,但因开发不够,仍是欠发达地区,“无冻饿之人,亦无千金之家”,而蜀中地区自都江堰建成后,农业基础雄厚,手工业兴盛。汉代全国初步形成十个宏观经济区域:关中地区、陇右地区、巴蜀地区、三河地区、燕赵地区、齐鲁地区、梁宋地区、颍川南阳地区、三楚地区、南越地区。这些经济区域的农业、手工业、商业都有一些共同特征:内部联系较为密切,相互之间生产各有侧重。各经济区域在形成过程中以一个或几个城市为中心,这些城市也以经济区域为依托,发展成为大经济都会(见表3-2)。

表3-2 汉代经济区域与区域中心城市分布

注:带*者为今历史文化名城所在地。(https://www.daowen.com)

西汉时期最大的经济都会有6个:长安、临淄、洛阳、邯郸、宛、成都,东汉时期,长安衰落,但其他几个城市依旧繁荣。长安在西汉是全国的经济中心,城市经济的发展以关中经济区域为依托。“关中自汧、雍以东至河、华,膏壤沃野千里”,是富庶的农业区,物产丰饶,同时又南控巴蜀,西北控甘陇,是联结西南、西北的贸易枢纽。长安又是首都,人口密集,财富集中,高档消费需求旺盛,因而长安的工商业极为繁盛。洛阳以三河经济区域为腹地。三河地区“在天下之中,若鼎足”,河东“西贾秦、翟,北贾种、代”,河内“西贾上党,北贾赵、中山”,是关中与中原联系的枢纽;河南“东贾齐、鲁,南贾梁、楚”[17],又联系齐鲁、梁宋、三楚经济区。西汉时的洛阳商业已经兴盛,东汉时期成为首都,工商业更加繁荣,“其民异方杂居,多豪门大族,商贾胡貘,天下四会,利之所聚”[18];“船车贾贩,周于四方,废居积贮,满于都城”[19],“举俗舍本农,趋商贾,牛马车舆,填塞道路,游手为巧,充盈都邑,治本者少,浮食者众”[20]。临淄所在的齐鲁地区向来农业和手工业发达,鱼盐丝织天下闻名,冶铁业也位居前列。临淄在战国末期和秦代因战乱与暴政工商业一度衰落,但随着齐鲁地区经济的恢复和发展,城市再次崛起,以致“市租千金,人众殷富,巨于长安”[21]。邯郸是燕赵经济区域的中心,“北通燕、涿,南有郑、卫”[22],腹地资源丰富,冶铁业发展,在战国时已是大商业城市。战国末期遭到战争的严重破坏,城市几成废墟,汉代重建城市,经济得到恢复。王莽曾在邯郸设五均司师,反映出邯郸在经济地位上的重要性。宛是颍川南阳经济区域的经济中心,其地西经武关入长安,北经阳翟通洛阳,东南临汉水、淮河、长江流域,是南北交通要冲,“俗杂好事,业多贾”[23],战国以来冶铁业相当发达,因而西汉时期成为黄河以南的商业中心。以成都为中心的巴蜀地区在汉代形成独立的经济区域,成都的工商业在西汉时期有较大发展,丝织业、制车业、漆器业、金银制品业全国闻名,丝织业尤其盛况空前,同时还是西南最大的交换中心,西汉末年有居民70 000多户,仅次于临淄。此外,长江中下游和岭南地区城市经济亦有发展。江陵靠江背湖,水系交至,多木材可以造船,西汉时已为造船中心;吴(今苏州)“东有海盐之饶,章山之铜,三江五湖之利,亦江东一都会也”[24];番禺因“处近海,多犀、象、毒冒、珠玑、银、铜、果、布之凑,中国往商贾者多取富焉”[25],是对外贸易的大都市。

(三)汉唐以来经济重心南移与南方工商名城的发展

汉末至隋唐,中国的经济重心逐渐向南转移,南方城市数量增加,规模扩大,形成新的区域经济中心。三国两晋南北朝时期长达400年的时间里,中国大部分时间陷入分裂状态,战争连绵,特别是黄河流域地区,农业、手工业、商业发展受到严重影响,许多原北方的重要工商业城市,如邯郸、临淄、曲阜、睢阳、彭城等都极度萧条,仅有少数城市在相对稳定的时期,如曹魏、西晋、北魏建都的洛阳,曹魏和北朝时期的邺城等尚能保持城市经济的繁荣。与此同时,长江流域经济迅速崛起。汉代以前,南方的经济比北方落后,但南方有着较好的自然条件,汉末以来,北方连年发生战乱和灾荒,大量人口纷纷南迁,《晋书·王导传》称“洛京倾覆,中州士女避乱江左者十六七”,在东晋建立后的数十年间,数以百万计的北方人口迁到江淮流域及闽粤地区。这些南迁的人口带来了新的劳动力、较先进的生产技术和文化,以及货币财富等,从而使南方原本落后的经济得到较快的发展,到南朝时,长江流域已成为与黄河流域并重的经济区域,南方出现了一批工商业大城市。南朝都城建康既是南方的政治中心,也是经济中心,冶铁、造船、纺织等手工业发达,城内设有大市和若干专业小市场,如鱼市、草市、盐市、花市、纱市等,在秦淮河两岸和青溪河边还设有“大市百余,小市十余”,汇集了南北各地乃至海外的商品,是南方最大的商贸中心。位于南北交通咽喉的京口(今镇江)是江南地区仅次于建康的另一大商业都会,商旅荟萃。山阴自东汉永建四年(129)“吴会分治”[26]后,城市开始加速发展,到东晋时,由于北方居民的大量涌入,出现“今之会稽,昔之关中”[27]的兴盛局面,经济繁荣,人口众多,为“海内剧邑”。荆州、襄阳、寿春、扬州等都成为长江中下游的“大镇”。长江上游仍以受战乱影响较小的成都为最大的经济中心城市。闽粤地区,广州、泉州是重要的外贸城市。隋唐大一统的封建国家重建,成为推动经济发展的强大动力,北方的城市经济恢复,南方长江流域、运河沿线以及闽粤地区的城市经济继续得到快速发展。

魏晋南北朝直到隋唐,我国绝大多数城市以政治职能为主,宋代以后,农业、手工业都有较大进步,商业繁荣超过前代,城市发展出现历史性的重大转折,城市的经济职能得到加强,宋元时期许多原先以政治职能为主的城市已逐步演变为政治、经济职能并重的城市。此时北方的两大都城长安和洛阳因唐末五代遭到毁灭性的破坏,日渐衰落,从此再也没有成为国家政治和经济中心的可能,拥有水运之利的开封逐步取而代之。南宋政权的南迁,更进一步加速了经济中心向南方转移。南方经济蓬勃发展,远远超过北方,长江下游的苏州、扬州、镇江、绍兴等都是手工业发达、商业繁荣的城市,其中苏州在南宋时,既是府治所在,又是全国纺织生产基地和商品交换中心,成为江南地区工商业都十分繁荣的都会;长江上游的成都,在北宋时,既是成都府治,又是全国的纺织生产基地和西南地区重要的工商业都会;长江中游的鄂州(今湖北武昌)由于货物中转和商业贸易比较发达而形成商业性城市,其商业影响范围东及海,西至于川,南抵珠江,北达淮水,“盖川、广、襄、淮、浙贸迁之会”[28]。对外贸易的空前发达,使东南沿海的海港城市获得了很大发展,两宋时杭州、明州、泉州、秀州华亭县(今上海嘉定县内)、楚州(江苏淮安)、越州(今绍兴市)、广州、台州(今浙江临海)、福州、漳州、潮州、雷州、琼州等,以及镇江、平江(苏州)两府都曾是通航海港;元代泉州因地处杭州、广州之间,港口条件良好,晋江流域又是丝、茶、瓷器的主要产区之一,成为国际著名大港,全国对外贸易中心也由广州逐渐移至此。宋元时期,我国在纺织、陶瓷、造纸、印刷、造船、军器、冶金、制盐的生产规模、品种、数量和技术等方面都有了显著的进步,有些手工业型城市排除了原有政治方面的因素而独立发展起来,自北宋中叶后成为名扬中外的瓷器产地的景德镇便是其中突出的代表。由于城市经济职能加强,相应地形成了一批比一般城市经济实力雄厚的地区性经济中心城市。这些地区性经济中心城市,不仅是该地区范围内的农业生产中心、手工业生产中心和交通要地,而且也是商品交换、物资集散或对外贸易的中心。今天的天水(秦州)[29]、正定(真定)、西安(京兆)、北京(大名)、洛阳(西京)、苏州、杭州、南京(江宁)、扬州、镇江(润州)、淮安(楚州)、衢州、绍兴(越州)、临海(台州)、宁波(明州)、襄阳(襄州)、南昌(洪州)、赣州(虔州)、长沙(潭州)、岳阳(岳州)、成都、汉中(兴元)、泸州、宜宾(戎州)、福州、广州等在北宋时期都是地区性的经济中心城市。

(四)明清全国性经济中心名城的出现与南方工商名城的兴盛

明清是中国封建社会的晚期,传统的农业、手工业均达到封建社会最高水平,从而促进了市场的繁荣和工商业城镇的兴起,并导致了资本主义萌芽的产生。城市经济的发展,引起了城市经济结构和经济关系的变化,从而导致了城市社会结构和社会功能的变化。尽管政治、军事力量对城市的影响很大,但以手工业为核心的商品经济的高度发展已成为许多大中城市兴起、发展和变迁的重要动因。明清两代首都南京和北京既是全国的政治中心,也是手工业和商业发达的都会。明代南京手工业有丝织、印刷、造船、建筑四大部门,商业行业众多,城内遍布商店作坊,许多人在闹市的路旁搭棚披厦,进行各种商业贸易活动,政府不为限制,还有十几处专门市场。清代南京是两江总督治所,东南重镇,城市经济持续繁荣。乾隆年间丝织业有男女织工5万余人,年产值高达1 200万两白银以上,超过苏、杭。与丝织业相关的漂染业、包装业、纸坊以及有关的竹、木、铁、铜、金银线、颜料、石工等行业和机店、梭子店、筘子店、竹器店、范子行、拽花行、边线行等随之发展。商业则是“五方杂处,万商云集”,以丝绸、粮食贸易最盛,专业市场和商业街道有丝市、网巾市、渔市、菜市、牛市、油市、冬瓜市、内桥市、新桥市、大中桥市、明瓦廊、珠宝廊、糖坊廊、裱画廊、米行街、牛皮街、绒床街、金银街、颜料坊、弓箭坊、鞍辔坊、豆腐房、银作坊、斛斗巷、宰牛巷、盔头巷、油坊巷、抄纸巷、羊皮巷、槽坊巷、染坊巷等。明成祖迁都北京后,明清两代北京是全国最大的城市和经济中心,手工业有珐琅、玉器、雕漆、氆氇、铸铜、酿酒、制药、香腊、糖果食品、纺织、刀剪、针、制绦、酱菜、铁、木、皮革等,商业更呈高度繁荣之势,所谓“万国梯航,鳞次毕集”,“市肆贸迁,皆四远之货;奔走射利,皆五方之民”[30]。来自国内外的各类商品,如江南、口外的粮食,西口、东北的皮毛,关东的貂皮、人参,西藏的红花、藏香,新疆的毡毯,云贵的药材,南海的珠宝,苏州、松江的布匹,江宁、苏州、广州、潞安的绸缎绉罗,各地的木材、生漆、铜铁制品、纸张、南糖以及俄罗斯的毛皮,朝鲜的毛兰布,西洋的奢侈品等琳琅满目。

长江流域在明、清两代得到全面开发,直到清末鸦片战争前,这一地域不仅成为我国重要的商品粮生产基地和棉、麻、茶、桑等经济作物主要产区,而且手工纺织业也繁盛起来,从而促进了商业、手工业、交通城市的进一步发展。沿江的镇江、扬州、江宁(南京)、安庆、汉口以及重庆等发展为重要商埠城市。据史料记载,清康熙时镇江“四方商贾,群萃而错处,转移百物以通有无”[31];明中叶后,扬州由于盐和漕运勃兴,不仅是淮南盐业集散中心,而且是江北商业中心,“四方豪商大贾,鳞集麇至,侨户寄居不下数十万”[32];汉口则兴于明而繁于清,为“九省通衢”,“商贾之牙伶,丝帛之廛肆,鱼米之市,肥其妻子,雄视里闬”[33],“人烟数十里,贾户数千家”[34],是长江中游地区食盐、粮食、棉布、木材、药材等的主要集散中心。与汉口隔江相望的武昌在清代也得到大发展,舟车辐辏,商贾云屯。太湖流域的苏州在明中后期已成为全国有名的丝织业中心,机户有数千之多,织染业、刺绣、裱褙、窑作、铜作、印书、漆作、造酒、织席、玉雕、食品加工等行业也相当著名。到清乾隆年间,苏州仅东半城的丝织工就有上万家,织机约1.2万台,从事染布的最后一道工序——踹布的工匠总数达2万余人。苏州的商业也非常繁盛,商店林立,货物充盈,市场上除来自全国各地的商品外,还有不少外国的货物,据意大利传教士利玛窦记载:“经由澳门的大量的葡萄牙的商品,以及其他国家的商品,都经过这个河港。商人一年到头和国内其他贸易中心在这里进行大量的贸易,结果是在这个市场上样样东西都没有买不到的。”[35]位于阊门至虎丘之间的山塘街和位于阊门至胥门之间的南濠街是繁荣的商市。山塘街建有岭南会馆、宝安会馆、仙城会馆、东齐会馆、全秦会馆、全晋会馆、翼城会馆、山东会馆等,为各地商人会馆最集中的街道。七里山塘商铺毗连,摊肆稠密,著名的菜馆、茶馆汇聚一街,腌腊鱼货、山地货行、米栈、酱坊、酒坊、糖坊、药铺、花树店以及草席、棕刷、竹藤器等店铺货品尤为集中,虎丘附近一段则集中了古玩店铺。南濠街在明代即与枫桥并称为“天下大码头”,福建、浙江商人建有漳州会馆、邵武会馆、浙江(宁波)会馆、金华会馆、浙南公所等,清代更为洋商聚集之地。道光年间,林则徐奏称“臣等查江南地本繁华,如苏州之南濠,湖北之汉口,皆阛阓聚集之地”。[36]闽粤地区,广州是明清最重要的对外贸易城市,手工业、商业发达,城市繁华热闹,所产广纱、广缎等物品在海内外享有盛誉。佛山在明代即以盛产铁器闻名,清代铁器生产进一步发展,广东各地冶炼出来的生铁大都运到佛山镇加工。佛山的制铁分铸锅业、炒铁业、制铁丝、制钉业等行业,其中以铸锅业最为有名,所铸行销国内各地,还大量输出国外。织布业和其他手工业也较发达,故四方商人云集,从事各种贸易。清乾嘉时期,佛山城内外店铺林立,繁华程度有超过广州之说。西南地区仍以成都为最大的工商业都会。成都在明末清初曾遭到严重破坏,张献忠在撤离成都时,将宫殿庐舍尽行焚毁,城墙亦被夷平,四川省治迁至阆中。顺治十六年(1659)四川省治复设成都,经过康熙年间的休养生息,经济逐渐恢复。到乾隆年间,成都工商业得到蓬勃发展,以传统的蜀锦制造业最为发达,有宫绸、宁绸、线缎、倭缎、闪缎、线绉、薄艳平沙、明机蜀锦、天心锦、浣花绢、龟兹阑干等花色品种,印书业、棉纺织业也有很大发展,商业贸易不断扩大,形成以成都为中心的连接川东、川南、川北、甘肃、云南、贵州、湖南、湖北、西藏、陕西的商业流通网络。明、清两代重视向边疆地带移民屯田,边疆地区的城市经济亦得到发展。在云、贵、川、湖广等西南少数民族地区推行“改土归流”政策,平定土司叛乱后又广建府、县治所,经济得到稳步发展,如遵义在清乾隆年间引进柞蚕成功,延聘山东技师指导缫丝织绸,一时纺织之声相闻,槲林之荫迷道,遵义府绸竟与吴绫、蜀锦、杭纺争价中原,远销西域、南洋;云南府城昆明云集四面八方的商人,金融机构次第建立,今市区塘子区、状元楼、南校场一带都是清中叶商业繁盛的地区,金碧路是两广商人的集中地;在西藏高原,其时拉萨也成为西藏最大的政治、经济、文化中心,不少寺庙也成为重要的贸易市集。华北、西北、东北地区的归绥(呼和浩特)、喀什噶尔、沈阳、吉林等地亦兴起各种手工业作坊,商号林立,商贾云集。

总之,明清时期城市经济普遍获得发展,特别是长江流域、东南沿海地区,不仅大中工商业城市集中,除南北两京外,还出现了以全国著名的四大镇(河南朱仙镇、湖广汉口镇、江西景德镇和广东佛山镇)为代表的,由商业市镇、手工业市镇以及手工业-商业市镇发展而来的全国性经济中心城市,它们无论是人口规模还是城市经济职能都超过了作为传统政治中心的县城,甚至府城(包括州城),甚而与京师相提并论——《广阳杂记》即记有“天下有四聚,北则京师,南则佛山,东则苏州,西则汉口”[37]。西南、西北、东北等边陲地区城市经济亦有起色。但随着明清海禁政策的实施,全国原有的沿海大、中海港城市陷入停滞与衰落境地。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。