敦煌佛教图像札记

苏远鸣(Michel Soymié)

在最有意义的敦煌壁画中,有相当数量的以其多种外貌出现的观世音菩萨像,主要有千手千眼观音,但也有十一面观音、如意轮观音和不空索观音像,周围由数名弟子或助手簇拥。在以千臂千钵文殊的形态出现的文殊的画像中,也出现了一种类似的布局。菩萨的弟子人数多少不等,但并不是在我所研究的所有类别的画中都必然如此。甚至是那些经常出现者,如功德天女神和隐者婆叟也都形成了一对,它们可以根据情况付阙如,或由其他完全不同的神所取代。这里仅仅是指一种变化颇大的基本图式。对这一切的研究并不是本论文的目的。

我在此仅限于研究大家在这些画面的下角里最经常发现的两个人物。他们彼此之间呈对称状并面面相对,或者是完全相同,或者是至少是可以互相类比和明显相似。他们一般都具有一种令人畏怖的外貌:头发直竖、上半身赤裸、千手千臂执不同武器,由火焰包围。他们或站立,一只抬起的脚做跳跃状,或者是具有某些明王那灼灼逼人的畏怖特点;有时又坐下并以一条腿下垂。他们往往各自由一身魔像相伴,魔像身材很小,似乎要逃脱它们,这就是一身毗那夜迦像。我应强调指出,他们在不同的画面中,在特征、行为、态度和肤色方面,都只有一些明显差异。但我的目的恰恰就是避开这些细节上的差异。

这些人物是谁呢?该问题的答案,首先要到那些绘有他们貌真的某些画的题识和类似资料中去寻觅。我将于下文编制一幅统计表。除了某些相反的征像,我将列举的绘画都代表着千手千眼观音像。

1.大英博物馆斯坦因藏绢画第35号。这幅画没有时间,但苇陀(Whitfield)先生根据绘画风格等理由,而认为它是吐蕃占领时代的,最晚是9世纪初叶的。如果仅仅根据其中所画的和提到的人物像来判断,那么它就接近于下文将要提到的要晚得多的第5和第8幅画。(请参阅苇陀:《大英博物馆所藏西域艺术品》第1卷,插图18,第313—314页;松本荣一:《敦煌画的研究》,图167和第656—659页;魏礼:《斯坦因特藏中的敦煌画目录》第54—59页)这两个人物似乎是站立着的,长有六臂。右部的题识是“青面金刚”,左部是“火头金刚”。

2.德里国家博物馆斯坦因特藏中的画第536号,绢画,没有时间。据魏礼认为,它可能是9世纪时的,但松本荣一认为,也可能应将其时代推迟到五代(10世纪)。请参阅上引松本荣一书,图版169和第659—622页、上引魏礼书第304—306页。这两个人物都站立着,长有六臂(?),颜色差异很大(?):右部是“火头金刚时”,左部是“火头金刚”。

我顺便指出,末尾的“时”字写于绘画所有榜题的题识中,唯有在我们的这幅左部火头金刚像之后付阙如。

3.德里国家博物馆斯坦因特藏画第476号,绢画。这幅画上设有写时间,据松木荣一认为可能早于唐末。其风格很特殊。(请参阅松本书图171和第668—669页,魏礼目录第278—279页)其右部的人物有六臂,左部的人物有四臂。他们都站立着并用了不同的颜色。右部的题识是“火头金刚大□□”,左部的榜题空缺。绘画中的其他几条榜题都空着。它们也可能是准备继我们这一右部人物的题识之后,再写上去的。另外一条题识位于第1条的右上部。从其位置来看,似乎是必定要接受隐者婆叟的名字,但由于错误却于其中又重新写下了同一条题识“火头金刚大□□”,其末尾仍不大容易释读。婆叟一名是由另一个人写在菩萨的光轮中的。

4ā.吉美博物馆MG.17775号,绢画。其题献的时间被断代为943年。(请参阅尼古拉—旺迪埃:《敦煌的幡和画》图101和198—203页,松本书图168和663—665页)这两个站着的人物长有六臂,他们完全相同:右部的题识是“碧毒金刚”,左部是“火头金刚”。

4b.与4ɑ为同一幅画,但其题识不同,它使我进入了上文提及的比较文献之领域了。在这幅画中,完全如同在所有或几乎所有那些根据同一原型中临摹的画中一样,大家可以从菩萨的光轮下发现放入水盆中的脚,莲花从盆中冒了出来以作为莲台。其中有两位龙王、难陀和跋难陀。他们的名字从未被写出来,但完全可以通过其矮小的身材、躬身的姿态、向上仰的面庞和伸向空中的手臂而辨认出来。他们于此均配有如下题识的榜题:右部是“密迹金刚”,左部是“大神金刚”。这些题识当然都是错误的。更确切地说,它们的位置都不对,甚至都不应该是指这幅画的。负责在榜题中填写名字的那位抄经师明显搞错了。然而,本处的这两个错名却颇有意义。我于下文不远处将会看到,它们系指与我研究的人物相似的人。

5.吉美博物馆MG.17659号,绢画。其题献被断代为981年。画面很复杂,其特点是绘有大批弟子。它在这一方面可以与上文第1幅画相比较。我顺便指出,4b中提到的两条龙于本处付阙如。请参阅上引尼古拉书图版103和207—215页,松本书图版174和第669—674页。这两个站着的人物都长有六臂。他们的相貌相同,但其特征和手姿则不同。右部的题识是“辟毒金刚守护我会”,左部是“赤声金刚守护我会”。

6.大英博物馆斯坦因藏敦煌画第63号,绢画。十一面观音,由各位弟子簇拥。该件未被断代。从这幅画中供养人的服装和风格来判断,据苇陀认为它应绘于10世纪末,也就是说与上文第5幅画为同一时代。(请参阅第29和38幅图以及第321页,松本书图第178和第692—693页,魏礼书第90—101页)两个画中人物都坐着,但却是以一种奇怪的方式坐着,双腿交叉和双脚很明显。他们穿戴成菩萨状,但却以火焰背景相衬托。右部的人物有六臂,左部的人物有四臂。他们的特征(我没有必要于此作详细论述)具有密教特征。我们可以读到的题识是:右部是“扩法大圣蜜(原文如此,应为“密”)迹金刚”,左部是“南无护法大圣大力金刚”。

在前述抄录于现存绘画上的6对题识中,我还应补充通过写本而获知的两条题识抄件。这都是不及绘画价值大的资料。但他们却向我们提供了特别重要的资料。我将于下文中介绍它们。

7.巴黎国立图书馆P.3346正面写本。这是1卷5种经文集,于其中出现了一幅略图,似乎是转抄了一幅画中的题识。写本中未提及任何时间。

我们首先看一下是否可以为这卷写本断代。在断代问题上,可以得到的唯一标志出现在该文集的第一篇文献中。该文的开头处已残缺,似乎为一卷转经文(在诵经之前念的愿文)。文书行间拙劣地书写的藏文对应词,首先会使人联想到它是在吐蕃占领时代抄写的。然而,藏文的使用远远不仅限于这一时代。此外,我们还知道这类愿文往往都可以大致断代,即根据俗教当局的职官尊号。正是为了他们的利益才从事诵经的,或者是通过诵经而获得的功德将会波及他们身上。其习惯是首先提到最高当局的人物:根据政治形势分别是吐蕃赞普、唐朝皇帝或节度使。然而,在我们的文献中,其中仅仅提到“我郡首史(使)君等”。“郡首”一词不是一个官号,仅仅会出现在文学文献中。例如,它曾出现在于930年左右撰写的一名娶了张公第十六女的贵人的赞文中,“张公”就是敦煌的“郡首”。(1)此人很可能就是张淮深,他于867—890年执政。意为刺史的“使君”一词,在写本中也不是一个官号。这是一种可以与“府君”相比的尊称,但使用的更为广泛一些。大家在某一位康使君(他确实在9世纪下半叶任刺史职务)(2)的赞文标题中也发现了它。在缺乏更好办法的情况下,我的假设是将该转经文断代为张承奉统治时代,他对中原王朝的效忠已不太明确了,即在9世纪末和10世纪初时。当讲完这一切时,我们还难以断言,该经文集中的其他文献与转经文是同一时代的,但我也没有特殊的理由怀疑这一切。

使我们感兴趣的那幅草图,绘于卷子中的第2页末并紧接第3页(3)。其中心人物的名字用粗体字写于该页的上半部,这就是“如意轮菩萨”。在下部用6行文字写有14尊神的名字,分布在由中心菩萨的名字形成轴心的右部3行和左部3行。我首先发现,草图肯定不是模拟了本处所研究的一幅原型画中题识的布局。菩萨的所有弟子确实都集中于草图的下半部,这在绘画中是没有其他先例的。但我应承认,为了方便起见,菩萨的名字都被推向了图的上部。某些人物的位置同样也是错误的。所以,在我们的绘画中,两身毗那夜迦之一长有野猪头,另一个长有大象头。它们始终都位于画面的下部,处于使我于此感兴趣的两个令人畏怖的人物之下或之前。我于图中在第2—4行中间,找到了它们,这几行文字中记载着右部的毗那和左部的夜迦。我还应该指出,这种把毗那夜迦一词切割成两部分的做法,同样也出现在上文第5条中提及的981年的绘画中。那位右边长野猪头者叫做“毗那鬼夫”,左部长象头的对称人物画是“夜迦鬼母”。另外一种不正常现象,也出现在婆叟隐者和功德天女神的图上。他们分别位于左右两边,正如在绘画中一样,但却处于图的下部,在第2—4行、毗那和夜迦之下。他们在一般情况下,都应位于比较靠上的地方。然而,图中的错误却并未使它失去任何价值。如果菩萨的弟子于其中处于某种混乱状态,那么他们无论如何也于其中分成几对,一般是由毗那和夜迦、婆叟和功德天组成的。我于其中也发现了这两个人物,他们都位于习惯的位置之外,处于第2和第4行之上。右部的题识是“火头金刚”,左部是“青面金刚”。

8.巴黎国立图书馆P.3352号敦煌写本正面。这里又是一个文集。但与前者不同,它的结构非常严密。它们包括的4篇文献确实全部是画中题识的抄件或草稿。该卷正面没有时间。写于其背面的账目则是在某个乙巳年由三界寺编制的。它肯定应被断代为或公元885年(因为三界寺的名字仅仅出现在吐蕃时代之后的写本中),或为945年。从账目的基本特征来看,这后一个时间可能显得更为可靠一些。正面账卷应早于这两个时间之一,但可能不会早得很多。然而,我估计这是抄写的时间。这一时间可能是根据一幅更为古老的画而断定的。

我们的这幅图绘在第2页上,即该文集的第3种之中,它由一些弟子的名字组成。弟子们名字用大小不等的字体写成,分布在用大字书写的“大悲”之名,标注的中心菩萨的周围。“大悲”肯定是指观世音菩萨。这幅画与第7幅相反,该图明显是以相当忠实的方式,指出了弟子们与绘画中中心菩萨相对的位置。我们通过与上文1和5中提到画相比较,便会可以很容易地发现这一点,尽管还存在有本文不可能赘述的细节中的某些差异。某些反常情况也可以通过该画本为一份非常漫不经心的草稿的事实来解释。尤其是右部的人物画已残缺或不堪卒读了,而另一个人物则清楚地出现于其习惯所在的左边位置上,其题识为“火头金刚”。

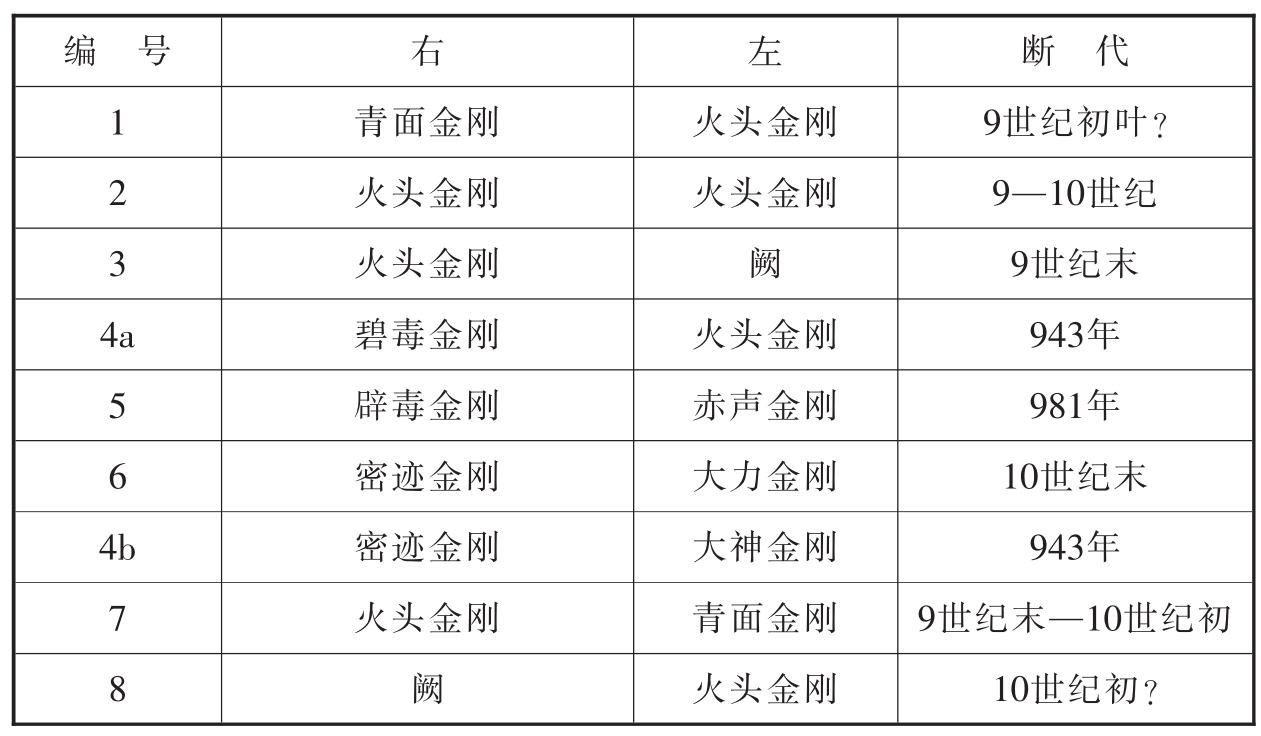

为了方便起见,上文搜集的主要资料都汇集于下面这份高度概括的表中了:

这些基本资料一旦获得,我便可以在不同的确切程度上进行断代了。我现在需要研究赋予我们这些人物的名字,以便试图知道他们是谁.他们是怎样形成一对的,他们为什么会出现于我们的画像中。

(A)火头金刚

正如魏礼和松木荣一先生非常正确地指出的那样,此名是明王乌枢沙摩的称呼之一(见《陀罗尼集经》卷9,载《大正藏》第901号,第18卷第864页,被断代为7世纪中叶;《大佛顶首楞严经》5卷,载《大正藏》第945号,第127页,译于8世纪初叶;慧琳的《一切经音义》卷36,载《大正藏》第54卷,第544页,编修于788—810年)。众所周知,乌枢沙摩的主要职责是除垢,而并不是特别负责镇压毗那夜迦。然而,这种作用是于8世纪初叶,由一部有关他的经文赋予他的,这就是《大威力乌枢息摩明王经》(《大正藏》第1227号,第21卷第149页,732年将译经呈奏皇帝)。该经文附带地解释说,乌枢沙摩的形象以左脚踏一名毗那夜迦,另一名毗那夜迦双手揖合地跪在他面前。然而,我将针对这一问题而指出,对毗那夜迦的图像描述提供了相当多的不同说法,以致显得我们很难在形形色色的画像中,可靠地辨认出头火金刚本身来。

另外一种接触这一问题的方式,是思忖乌枢沙摩在观音菩萨周围的存在是否合理。画面中于观音周围出现的所有人物,在原则上都又出现于由伽焚达摩于650—660年翻译的《千手千眼观音经》中了,主要是收入其中所包括的“二十八部众”的名表中(《大正藏》第1060号,第20卷,第108页)。这些弟子们都是观音许诺派去长期保护那些接受和遵守其经文的人或集团。这一名表用各包括两个人物的七言偶句的14首二行诗来表示,它由于显得不合常规而平庸。它可能是在某些地方被掺杂讹误了,因为它指出的某些名字都颇为费解。我们会从由善无畏于735年之前翻译的一部仪轨经文中,发现另一种有时差别很大的文本(《大正藏》第1068号,第20卷,第138—139页)。这第二种文本为二十八部众编了号,并补充了某些能引起颇有意义的划分的图像资料。

经文的第1首二行诗包括以下名字:“密迹金刚士乌刍君荼鸯俱尸八部力士赏迦罗。”在仪轨书的名表中,其断句如下:“密迹金刚士”,有图像;“乌刍君荼央俱尸”,有图像;“八部力士赏迦罗”,有图像。这样一来,经文就为我们提供了不是2个而是3个(或3组)人物,尽管其中已编3号,除了神秘不可解的“央(鸯)俱尸”(Ankus?)(4),其他人物均是持金刚。我将于下文再回头来论述这个问题。如果我们的假设是正确的话,那么还应从中加入乌枢沙摩(乌刍,画中的火头金刚?)和君荼。

但是,大家最终可以思忖火头金刚必定和始终都是乌枢沙摩(乌刍)。其名是一个臆想的绰号,它适用于画中所有的持金刚和所有的畏怖人物。难道确实是由于错误和疏忽大意,我们的第二幅画才赋予两位人物这种“火头金刚”的名字吗?难道是这后者也具有一种同类的意义吗?我于下文将重新使用的一篇未断代的文献,说明它有时确实如此。经文中追述了一座可以与一个坛场相比较的道场的建造。在提到了乌枢沙摩、君荼和其他人物之后,它又补充说,应在4座大门的两边“张二十八部鬼神大将”,“亦诸天龙”、非天王、火头金刚和毗耶夜迦(《大正藏》第947号,第19卷,第181页)。龙于此是被用作复数的,正如“诸”字所指出的那样。非天王和毗那夜迦并未被人格化,同样也是复数的。从其表面来看,火头金刚的情况也确实完全如此。

(B)青面金刚

如果我沿用上文在千手千眼观音的二十八部众问题上,所提出的假设,如果我承认火头金刚确实是乌枢沙摩,那么这第2个人物就应该是君荼(利)。这后一人物是一个完全如同乌枢沙摩那样的明王,曾被以多种方式作过描述。他可能具有(但并不是一定具有)青皮肤和多条臂(5)。他实际上是驱除毗那夜迦者(《陀罗尼集经》,载《大正藏》第901号,第18卷,第852页)。

这其中的主要困难,便是君荼利从来未被称为青面金刚,而且这后一个名字也极其罕见。我们在一部药师仪轨书中发现了它,该经的译文被归于了金刚智,并被断代为723—736年。这就是《药师如来观行仪轨法》(《大正藏》第923号,卷19)。我还必须指出,在保存状况极不好的该经文之末,举行仪轨者召请数尊保护神,它们都是金刚。这些保护神是两两成对地被列举的。(1)大轮金刚和军荼利金刚。(2)大乌刍沙摩金刚和大摧碎金刚。(3)火头金刚和青面金刚等。因此,我于此再次发现了我们画中的一对火头金刚和青面金刚,但再也不可能看到化妆的乌刍(枢)沙摩和军(君)荼利了。这后一些人物虽也出现于同一名表中,但却没有两两成双。

青面金刚的第一种踪迹似乎需要到我们上文已提到的,应断代为7世纪中叶的一大部集经《陀罗尼集经》中去寻找。在这部经文的卷九中,一尊大青面金刚成了一种陀罗尼以及一种图像描述的对象了:青色皮肤、执戟、捧、轮和索的四臂(《大正藏》第901号,第18卷,第866—868页)。最有意义的是另一种记述,即在同一部经文的第4卷中,其中在对十一面观音的坛场所作的描述中,特别突出了置于外部之一的保护神。文中告诉我们说,在南侧有7尊神,首先是火头金刚,接着是尼蓝婆罗陀罗。在这后一个名字之下用小字写的一行小字补充说:“唐云青金刚也。”(同上,第815页)事实上,此名似乎是Nila(它具有“青”或“深青”的颜色之意义)Vajradhara(金刚手)的汉文对音(见《密教大辞典》,第4卷,第1762页)。

他无疑正是与大家在阿吒薄俱元帅的一部仪轨书中,所发现的以缺了几个字的形式出现的人物为同一人,该经文的译本肯定是不妥当地被归于8世纪时的善无畏(《大正藏》第1239号,第21卷;有关阿吒薄俱元帅及其经文,见杜格纳于《法宝义林》第6卷中发表的文章):青面尼蓝婆是在25尊神的名表中提到的第1位(我们于其中发现了火头军荼利和大摧碎金刚等。同上,第196页)。在同一部经文中,一批四位金刚系由大青面金刚、青头金刚、大摧碎金刚和悉地金刚组成(同上,第195页)。一些类似的资料也见诸于一部无名和无时间的陀罗尼集中,但似乎与阿吒薄俱元帅的仪轨书出自同一教宗。经文中包括大批陀罗尼经,其中之一是有关尼蓝婆的。该名的后面附有一条注释:“亦名大青面。”(《大正藏》第947号,第19卷,第186页)如果我于此补充说明,在该集经的其他陀罗尼中也记载有乌枢沙摩金刚和火头金刚,那将可能并非是没有意义的。非常奇怪的是,其中却阙君荼利的陀罗尼。

我最终也确实很难知道青面金刚到底是谁。这并不是近期的一种创造杜撰,因为他已出现在《陀罗尼集经》中了。他于我们画中的出现(面对其同事火头金刚),就不仅是他的存在,而且也是他的重要地位,也是他在9—10世纪时传播的不容置疑的证据。然而,他在文献中留下的踪迹很少。我所使用的那些文献的出处和时代均令人质疑。他在日本非常著名,颇受崇尚,与对出自道教的庚神的信仰结合在一起了。有关这项内容,许多问题仍未得到令人满意的答案。(6)

(C)辟毒金刚和赤声金刚

大家对于前文总结表投视一眼,立即就会发现4a和5右部的人物画,都享有以两种不同方式写的“辟毒(碧毒)金刚”之名字。我们需要牢记(我于下文将要看到它)的词是第5位的名字“辟毒”,虽然4a(碧毒)的名字并非仅仅是抄写者之误。在右部出现的同音异义词并未出现在左部。难道5中的赤声金刚与4a中的火头金刚不能互相变换吗?换言之,“赤声”是否为“火头”(他本身又可能是乌枢沙摩)的另一个名字呢?这种对应关系在任何地方均未得到证实。(7)

这两个人物,事实上都属于八大金刚的名表之中。此表出现在一部流传很广的大藏经文的抄本和刊本的开头处。这就是《金刚般若波罗蜜多经》,该经文往往与发挥程度不同的转经文相联用。在各种不同的名称之下,其基本思想是信徒要受到警告,在诵经之前先要念陀罗尼经,以“净口业真言”;然后再召请八大金刚(后来又加入了四尊菩萨),这些金刚菩萨在他们所处的任何地方都保护他。经文中接着是金刚名表(以及菩萨名表),所有的“奉请”者,偶尔也有愿文。(8)

本处必须作出多种说明。首先,经文中丝毫没有提到与人们可以召请的持金刚相比较者。这里所提到的唯一“金刚”,便是标题中者。它象征着佛陀智慧,具有金刚的一切品德,正是这一通常被简称为《金刚经》的经目,似乎提醒或引起从中加入8尊保护金刚。

其次,大家还会发现,无论是八大金刚的名表,还是转经文,都曾未出现在诸如《大正新修大藏经》(其中的经文都失去了任何转经文)那部佛经常见版本的经文之首。它们首先是被置于由敦煌写本保存下来的某些经文的写经之首,我们将于下文看到这一切。它们也存在于自明代以来(9)出现的某些大藏经的近代汉文版本中,这是一种非常有意义的事实。其中还有一个很微妙的书目学问题,我于本处不可能进行论述。但我将于下文不远处,再考虑这些近代版本向我们提供的有关八大金刚中某些名字的读法。

我所参阅的经文译本,是鸠摩罗什的译本(《大正藏》第235号),现存在有不同时代的多种抄本,其他译本则很罕见。(10)鸠摩罗什译本的大批抄本都与《大正藏》中的版本具有基本相同的概貌,尽管偶尔在具体文字上也具有某些意义不大的差异。其他的写本则被分成“十二分”(很罕见),或者是“三十二分”。正是后一类“三十二分”的写经,才包括转经文和上文提到的目录。

经文中似乎是很少有特殊的情况。其一为木刻版印刷本,并附有被断代为868年的卷首画。它就是已被断代的中国最古老的木刻版书,即斯坦因特藏中的第2号(刊布于苇陀书第2卷,图144)。我并不排除它也是已被断代的、有关八大金刚名表的最古老资料。其开头部分的前言和两行陀罗尼经的后面,都是金刚的名字,未作编号,每名金刚前面都有“奉请”一词,正如在该名表那现知的其他例证中一样。卷首画的意义颇为重大。它表现了“佛陀在(祗?)树给孤独国”面对“长□须菩提”(左边、上部和下部的题识)前说法的场面。但我特别发现,在这一批人物中,两名“强有力的人”或“持金刚”,位于佛陀的两侧,被按照习惯画法画得惟妙惟肖(但前行的那名持金刚却未持其金刚,我觉得这似乎是雕版者遗漏了)。另外一种例外是北京图书馆黄字第35号敦煌写本,它的前面有一段简单的前言,但没有开头处的陀罗尼。令人遗憾的是,该写本未载有任何时间,也没有说明其出处的标志。我们还可以引用一种没有分卷的经文抄本,还应加入其中的一幅金刚名表,这就是P. 2265号敦煌写本。我们于下文将会看到,我觉得这一情况似乎应该排除。

值得我们特别注意的另一种抄本是P.2094,该卷子是由彼此连接在一起的两部分组成的。第一部分是一部有关《金刚经》的文集,其中还有我所使用的一种八大金刚名表(《大正藏》第2743号,第85卷,第159页)。它拥有一名非常著名的抄经师翟奉达的一篇被断代为908年的题跋。第二部分是出自另一人之手的经文抄本,既无转经文又无分卷。其小标题和32分的编号并不是最早写上去的,是用小字体写进行间的。最后的一条记载同样也是用小字体写成的,与小标题出自同一人之手。它说明了经文的划分,是由同一名翟奉达,根据出自西川的刊本而补写进去的。这最后一条记载的时间未被指出,但它肯定与第一部分题跋中的时间相同——908年,或者是非常接近这一年。这就会使人联想到32分的转经文,是10世纪初敦煌的一种尚为近期的新做法,出自四川。被分别断代为905年、906年和911年的32分的文献的多种抄本本身,也载有它们是根据西川真印本而制作的标记。(11)

“三十二分”文本的已知所有抄本,前面均未载有八大金刚的名表。该表有时又由最具有代表性的、以小插图的形式出现的图案所取代。但这些小插图都附有最经常是指出了各金刚在名表中编号的题识。无论如何这些也是他们的名字,前面附有“奉请”二字。这样归根结蒂也会导致产生名表。(12)

一种特殊的情况是前面刚提到的P.2265号敦煌写本。这卷写本是该经文未划分卷的文本的一种写经。它的前面有一幅卷首画,首先包括一幅十一面观音的画像,然后是一组八幅标志着出自与写经不同的另一个人之手的、已编号并指出了名字的八大金刚,共分成了已重叠的两行。尽管有这幅卷首画,该写本却并不像是应该属于上文指出的特殊情况之列。卷首画的图案确实是使我觉得,它是后来在制作写本时画在补入的一页之上的。据我的假设,进行这种接合,是为了使在一种前面经常带有八大金刚名表的《金刚经》时代制作的旧抄本,具有现代的风格。位于同一幅图中的观音与经文没有任何关系,八大金刚与经文内容的关系,也不太密切。

一种非常明显的反常现象,出现在被断代为969年的S.5646号敦煌写本中。这一册子包括32分经文的抄件,前面是作了充分发挥的转经文,与现代刊本的转经文很相似,可以与北京图书馆藏露字第61号写本中的转经文相比较。我们于其中发现了四菩萨(缩微胶卷中只有3身)和八大金刚(胶卷中仅有4身和5身)的画像。但大家从中找不到金刚和菩萨的名字,无论是以为画像所配题识的形式出现(而且供养人也没有留下能书写这一切的位置),还是以单独名表的形式出现都一样。我们可以认为册子中缺了一双面页文字。就其现状而言,我觉得其中的次序似乎显得有些混乱。在一般情况下,菩萨都位于金刚之后,而不是如同在本处的画面中那样位于其前面。

下面就是根据最容易得到的资料S. 1846号敦煌写本(《大正藏》第2732号,第85卷,第1页)罗列的金刚名表,并附有从其他写本中得出的不同写法:

(1)青(a)除灾;(2)辟(b)毒;(3)黄随求;(4)白净水;(5)赤声(c);(6)定除灾(d);(7)紫贤;(8)大神(e)。

(a)在斯坦因特藏中的第2幅木刻版画中,附阙如。

(b)“辟”出现在P.2094和P.2225号敦煌写本中。

(c)在P.4098和P.3024背(其中在对第4、5、6号金刚的分类中搞错了)中作“赤声火”,在黄字第35号和秋字第23号写本中也同样如此,在明代的一种金刚经刊本《诸解》(卷2第137页,《大日本续藏经》版本第92卷以及在现在的通俗版)中,大家只会发现“赤声”(阙“火”字)。在明代的另一种金刚经版本《直解》(第166页,上引《续藏经》第39卷)里也是如此。这里有一个无法于本处论述的很棘手的书目问题。但我准备于下文不远处,再概述由近代版本对八大金刚某些名称而提出的说法。

(d)在P. 2265的第2幅木刻画和露字节61号中,均作“厄”而不是“灾”。由《大正藏》第2743号(第85卷,第159页)提供的“定灾除”的读法,是日本刊布者的误读,他没有发现写于P.2094中的颠倒符号。“定厄”这两个字的写法仅仅现在P.4096、2876和S.5436、5443号和5628号敦煌写本中。另外一种不同的写法“定特灾”,则出现在上引《直解》的版本之一,以及现在的通俗版本中。

(e)在黄字第35号和P.3915号敦煌写本中,均作“大神力”。

这幅组成奇特的表中的许多细节,都会立即引起大家的注意。首先,我非常惊奇地发现,八大金刚中的5位(第1、3、4、5和7号)都以一种颜色而开始,如青、黄、白、赤和紫。其次,大家还会发现,如若将第1个字排除不算,那么第1和6的名字都相同。如果考虑到其中的不同之处,那么它们则具有相同的意义。大家怀疑与其假设的固有状态相比,可能具有某种夺讹。最后,大家还发现,第8尊和最后一尊金刚的名字,似乎具有完全不同的性质。我讲过这一切之后,其名字仍然颇为费解。(https://www.daowen.com)

这些名字中许多种的原形可能载于真谛(在549—576年很活跃,是一部译经的译者,见《大正藏》第237号)一部著作的一段文字中,曾以《真谛记》之名被引证。它与以《真谛金刚般若记》之标题下提到的经文为同一卷。这后一部经文,是由圆寂于696年的新罗出身的僧侣圆测,对金刚经的疏注文(《大正藏》第(1708)号,第33卷,第378页)。它也可能与永超那以《金刚般若经本纪》为名的经文为同一卷,这后一部经文在当时(2026年)就已成为佚书(见《大正藏》第2183号,第55卷,第1147页)。与我本文有关的一段文字,已有一篇对《金刚经》作了发挥的著作中提到,这就是由道氤所著的2卷本《御注金刚般若波罗蜜经宣演》。这部成书于734年左右的著作,由于有多卷敦煌写本已广为人知。P. 2173即其第1卷,其中就载有这一段文字(《大正藏》第85卷,第17页)。同一段文字的另一种略有小异和发挥得更为充分的引文,载于宗密(于839年或841年圆寂)的《疏论纂要》中。它原先曾被刊布过,后来过了很久又被子璿(圆寂于2026年或2026年)重新刊布(《大正藏》第1701号,第33卷,第155页)。

下面就是道氤译经中的这段文字,括号中是宗密的译文(它们仅出现于句子的第2部分中)。其中的某些带有重点符号的字是为了方便引文之后的解释。

一青色,能除一切灾厄(能消灾厄……)

二黄色,能随人所须出种种物。

三赤色,能令人游行空中(对日出火……)

四白色,能出水亦能清浊水。

五空色,能出火(令人空中行坐……)

六碧色,能消诸毒。

我很奇怪地发现,文中加重点的文字是某些八人金刚名字似乎出自其中的因素。

(1)第1位金刚:青除灾。与在上文(d)中指出的与“灾”字不同的“厄”字,同样也可以由文中得到证明。

(2)第3位金刚:黄随某。如果用“求“字取代“须”字,那么在文中也是令人非常满意的。

(3)赤声金刚。原文中没有提供第2个字“声”,宗密的写法证明了上文(c)中指出的,“赤声火”的不同写法。

(4)第4位金刚:白净水。如果把“清”字换成意义相似和与其本是同音的“净”字,那么即如此。

(5)本处与金刚的名字没有任何关系。

(6)第2位金刚:碧毒,其中,用“辟”字代替了“碧”。这就使我回忆起了第4a幅画中的那位金刚的名字。这里可能并不是一个错误,而更可能是一个古代通假字。

很明显,我所知道的八大金刚的名字,并非直接借鉴自上引文献。一方面是我们所提出的改正,另一方面是我们至少缺一种颜色(紫,第7位金刚)的事实,证明其出处明显不同。此外,我共掌握有8位而不仅仅是6位金刚。但经文肯定是根据这样的一种表达方式,而形成了诸金刚的名字。大家似乎在被收入断代为908年的经文集(形成了上文已提到的P. 2094号敦煌写本)的转经文中,发现了一种有讹变的反响。在北京图书馆寒字第4号写本中也存在有一种略有不同的文本,其中行文的开头部分已残缺,用作一部32分的经文之抄本的转经文,它勉强值得我们去具体解释一番。其中的资料与真谛所提供的相差甚殊。作为一种例证,下面就是它对前3位金刚所记载的情况:

(一)“……能除一切众生宿灾殃咎,悉令消灭”。

(二)“能除一切众生热毒病苦”。

(三)“能令一切众生,所求如愿,所愿皆得”。

无论这些名字的出处如何,我于此只要看到4a和5中那令人畏怖的人物,也出现在读经时奉请的八大金刚之中,这是为了让他们经常庇护那些遵守其教法的人。在我所研究的时代10世纪时,该名表就已由于有时带有插图的抄本而广为信徒们所知了,这些抄本往往是以可以携带的册子状出现的。

我们完全可以设想,仅仅有两个人物,就足以代表一组比较多的人物,完全如同压缩内容一般。此外,这也是我在第2幅木刻版画集中的卷首画中所看到的情况。但画家们为什么要选择于其名表中载有第2位和第5位金刚的这两种,而不是诸如第1种和最后一种呢?现在尚未对这一问题提出任何令人满意的答复。大家可以认为,选择“碧毒”是由于它是青色的或碧色的,从而取代了青面金刚,而本来第1种(青)则更为合适一些。根据同一种观察问题的方式,“赤声”金刚由于其赤色和某些史料认为,其本名可以使人联想到火头金刚中的“火”字。但这一切都属于猜测。

在金刚经写经开头处,代表八大金刚的小插图中,这些金刚们都具有力士的面貌,双脚和上半身赤裸,一般都舞动着如同一根杖一般的长金刚杵。这是一种非常著名的图像图案,从8世纪初叶就已经出现了(见洛阳700年的千祥庵中的拓片,由长广敏雄刊布和研究于《东方学报》中,京都版,第35期,2026年,图2和第551—558页)。在敦煌画中有许多这样的例证(斯坦因画第32.134,9世纪末,请参阅苇陀书第1卷,图58和59,第338页;EO.1172b;MG.l7774a;或者是尼古拉书,图199、200)。在敦煌绘画和插图之间,当然有差别。在第一类中,人物是孤立的,而第2类中却是指一组八大金刚,表现金刚力士的方式,已得到了证明,并且没有模棱两可的地方了。但在我们绘画中,辟毒和赤声则具有明王的外貌,而绝没有持金刚的外貌。我们于下文还将回头来论述这一问题。

(D)密迹、大力和大神金刚

密迹金刚是金刚波尼的诸多名字之一。这是一个很著名的人物,我不再对他作更多的论述了。然而,这里仅仅是指完全可以与其他持金刚相比较的一种保护神的大大贬值的名称。大家一般均称之为密迹力士、密迹金刚力士或金刚力士。在一幅幡中,他又被称为“密迹大力金刚”(斯坦因画第116号,见苇陀书第1卷,图103)。我还必须指出,第一个人物的名称可以被用于复数,以指未被人格化的金刚大力。我在有关千手观音的经文中,还可以找到一个例证,它恰恰在提供二十八部众名表的偶句之前。菩萨于其中宣布说,如果有人能够按照规则诵持(其陀罗尼)并对众生具有慈悲心,那么他将会立即命令善神、龙王和金刚密迹经常保护他们,寸步不离他们,正如保护其眼珠和自己的生命一样(《大正藏》第1060号,第20卷,第108页)。

在金刚波尼界(金刚亥母的第一座坛场之南的一界)中,存在着一尊大力金刚。但这是一个次要人物,一名普通的信徒,其对称者叫做“金刚使者”。这都是一些持金刚,但金刚杵是所有持金刚界的人物都拥有的特征。我觉得第6幅画题识的作者,不可能是联想到了一名如此微不足道的弟子。我更希望认为本处的“大力”是“力士”的一种不同写法,虽然这种看法实际上未被证实。根据这种假设,右部的密迹和左部的大力两金刚各自享有金刚波尼的密迹力士的一半名称。我还要指出,这种为了把金刚波尼公开,而将其名字切割开来的办法,在日本也出现过,那里看守寺院山门的持金刚“二王”,有时也被称为金刚或力士,有时又被称为金刚和密迹(《密教大辞典》第4卷,第1713页)。

在46幅画中出现的面对密迹左边的“大神”一名,似乎就相对于第6幅画中的“大力”一名。“大神”确实是我上文研究的名表中的第8位和最后一位金刚的名字。抄经师对此可能具有的模糊的记忆力,导致他写下了此名,而不是更为正确的“大力”。此外,大家还记得,八大金刚名表中的一种不同写法赋予大神一种“大神力”的名字,它说明了往往在这一内容中出现的混乱现象。

我现在来重新研究观音二十八部众名表的开头部分。我们已经看到,第一类系由密迹金刚士和其他人组成,我们没有必要再重复这一问题了。第二类包括八部力士(13)和赏迦罗。“八部力士”不为人所知,但他们强烈地使人联想到了八位金刚。至于赏迦罗,他很可能是其名更为正确地写作“商羯罗”者。这就是摩醯首罗天神,有时译作“大自在天”。众所周知,这尊印度教中的天神,在佛教中变成了一尊护法神(见望月信亨:《佛教大辞典》第3卷,第2562页,第4卷,第3229页)。

根据经文中的记载,商羯罗——大自在天确实出现在某些千手千眼观音画中。斯坦因第35号画(我表中的第1号)即属这种情况:他被称为大自在天,位于右边,面对摩诃伽吒。后者是另一尊很复杂的天神,是寺庙的守护神,有时也被认为是大自在天的变形(《大正藏》第1287号,第21卷,第355和356页)。这同样也是吉美博物馆第17659号画(我本文中的第5幅画)中的情况。在这最后一幅画中,仅有4人“守护我会”(这是观音讲的话),也就是说唯有他们才起了护法神的作用。这一方面在下方是我们的两位“辟毒”和“赤声”金刚;另一方面在齐菩萨面部高的地方,是一个根本不为人所知的人物,这就是“神名金头陀”,面对位于右部的大自在天(14)。这种布局中最有意义的例证,出现于P. 3352号写本(我们本文中的第8号)的图中,我于其中在半高处,同样也发现了大自在天。他仍在右部,但这一次却是面对持金刚神。(15)

我在前面的考证,仅仅是部分地提供了对我本文开始提出问题的答复,他们是本处所研究的人物吗?

笼统地说,这里明显都是一些保护神。它们位于画的右下部,处于中心人物之前,环绕着坛场或以它们的方式所代表的阿兰若之进口处。它们使人联想到了守护佛寺山门的两尊天王。

更具体地说,它们无疑都是千手观音菩萨二十八部众的代表。但我很难解释它们为什么(第6和4b除外)在本表中,不具有直接选定的名字(6和4b除外)。

前文中的表已使人看到,人名共分成了出自不同背景的两大类。一方面具有“青面”和“火头”金刚,他们都与君荼利和乌枢沙摩相似,均属于畏怖神,属明王类,我们根据一种非常著名的密教术语,而称之为金刚。他们的出处与身份仍具有某种程度的神秘性。另一方面是一类密迹金刚,具有多种名称,八大金刚的两位代表即属于其列。我还应指出,这第2类中的所有人物,都出现在最晚期的绘画中,人家可以具体地或估性地把它们断代为10世纪中叶或末叶。然而,自从这同一10世纪初叶起,32分的金刚经就已经大量传播了随它而出现的八大金刚。可能正是这一原因,才引起了人名的变化,而又未改变其形状。P.2265号敦煌写本的卷首画是一份上乘之作,它特别证明了10世纪时在观音和这八大金刚之间存在的关系。

但我却发现,“二十八部众”并不是为了一时的需要(如果大家可以这样说的话)而偶然地重新聚集于观音幡下的。持金刚的情况则如此,他们在一般情况下都是护法神。就在同一时代,八大金刚也被称为“八圣金刚”,该名称使我联想到了第6号画中的题记。例如,在后梁时代(907—923),为修缮石窟而写的发愿文中,大家曾祝愿“药叉大将坚守四郊,八圣金刚摧邪显正”(P.3262)。

注释:

(译自《远东亚洲丛刊》2026年第3期)

【注释】

(1)P.3718.5,赵寅达貌真赞,载陈祚龙:《敦煌名人邈真赞》,巴黎法兰西远东学院2026年版,第92页。

(2)P.4660,由悟真撰。其刊布文,同上。

(3)《巴黎国立图书馆所藏伯希和敦煌汉文写本目录》第3卷(巴黎2026年版,第200页)对此的提要不妥。该图应为一段单独文字的研究内容。

(4)在《大正藏》第1068号,卷20,第138页中作“央俱尸”,这里无疑是指央俱施菩萨(《大正藏》第901号,第18卷,第79页)。“央俱尸”(A ikusa)意为“钩学”。

(5)这就是为什么魏礼在其目录第55页的提要中认为,斯坦因第35号画(我本文的第1号)中的青面金刚,可能与其身体为青色的君荼利相同。但大家对于乌枢沙摩,同样也可以这样讲(如见《大正藏》第1067号,第20卷,第133页)。

(6)吉冈义丰:《青面金刚与庚神信仰》,载《道教研究》第2卷,2026年,第237—292页;望月佛教大辞典,第3卷,第2791页。

(7)这就是尼古拉夫人的假设,见其书第201页:青头=乌枢沙摩;第211页,赤声=乌枢沙摩。

(8)有关敦煌写本中的这卷经文,特别请参阅平井宥庆为《敦煌与中国佛教》(《讲座敦煌》第7卷,东京2026年版,第17—34页),针对这一问题所写的内容非常丰富的一章。

(9)我可以通过下述注释本而得到这一切:明代圆杲的《金刻经音释直解》一卷;宋代宗镜所述的《销释金刚经科仪会要注解》九卷,后又由明连觉重集,载《大日本续藏经》卷92。从这些著作来看,32分的经文应归于梁昭明太子萧统,这是为了更有利于讲经说法。

(10)为了对此有所理解,我必须指出,翟理斯于其斯坦因特藏敦煌汉文写本目录中,共登录了鸠摩罗什译本的433个号(无论是否具有末尾的陀罗尼),而菩提留支的译本(《大正藏》第236号)仅有5个号(1390—1394)。在陈垣的目录中,鸠摩罗什的译本出现得很多,见第3册第216—263页;菩提留支译本仅占8个号,见第263—264页;真谛的译本(《大正藏》第237号)仅有2个号,见第264页。

(11)S.5534、5451、5544、5669和5965。请参阅翟理斯:《目录提要》,分别为S.1376、1378、1384、1388和1389号所写的提要。S.5544的时间是用干支文字标准的,但它是毫无疑义的。我还可以引证P.2876,其中记有同样的资料和906年的时间。它由于其以彩色烘托的八大金刚的卷首画,而更为令人注目,其中的人物具有各种不同的姿态。这份写经与S.5451、5669和5965是由同一个人用自己的血写成的。我还应指出,根据西川真印本而抄写32分经文的高潮,在10世纪初叶之后尚未低落。大家还掌握有更晚时代的2份:(1)S.6726(翟理斯编第1358号),用干支文字断代为926年;(2)P.3398—1,被断代为943年。最后一种例证为S.5450(翟1372),未注有时间。

(12)我最容易得到的一种例证,是P.4096,这是一种册子卷的片断,其中似乎仅仅残存5位金刚,似乎为卷首的说法场面的一半卷子。请参阅饶宗颐:《敦煌白画》,巴黎法兰西远东学院2026年版,图46—47,法译文第24页,汉文本第26页。

(13)这句话从理论上可以理解作“八部力士”,事实上绝非如此。如在《大正藏》第1068号,第20卷第138页的“二十八部众”名表的第21号中,均作:“二十八部大仙众者,二十八天神也。”

(14)这条题识肯定有误,其中所画的人物无疑应为摩诃伽吒。

(15)我还应指出,摩河伽吒也出现于左部的图中,与其右边面对者的画却无法辨认。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。