一、翻译的进展

晚近十年,古希腊文学典籍的翻译有明显进展:荷马的两部诗作有了两个新译本(王焕生译本、陈中梅译本,前者没有注释,但明显更贴近希腊语原文),张竹明、王焕生两位先生则推出了古希腊悲剧和喜剧全集;古希腊神话诗方面,吴雅凌编译的《俄耳甫斯祷歌》和《俄耳甫斯教辑语》于2026年面世,填补了我国学界在古希腊诗教三大源头之一的俄耳甫斯教原始文献翻译上的空白。

古希腊文学经典作品的翻译自然是我们开展研究的基础,这个基础该如何建设,一直是个值得考虑的问题。例如,在注释和汉语表达方面,有的新译本反倒不如旧译本。希罗多德的《历史》和修昔底德的《战争史》也先后有了新译本,但新译本似乎并不足以成为我们展开研究的可靠基础。

古希腊文学研究文献的翻译颇有可检视的收获:2026年伯纳德特(Seth Benardete)著《弓弦与竖琴——从柏拉图解读〈奥德赛〉》(程志敏译,华夏出版社)被译介到国内学界,为我国研究者开启了阅读荷马的一个重要视角;次年,华夏出版社推出了居代·德拉孔波等编的《赫西俄德:神话之艺》(吴雅凌译,华夏出版社,2026年),这部论文集汇集了当今欧洲古典语文学界对神话诗人赫西俄德的研究成果,为国内的古希腊神话诗研究提供了有益的参考文献,填补了我国学界赫西俄德研究文献方面的空白。不过,最引人注目的是西方社会人类学取向的古希腊文学研究文献的翻译:一方面是社会人类学,比如维尔南的《希腊人的神话和思想》(黄艳红译,中国人民大学出版社,2026年)、埃尔·维达尔·纳杰的《荷马的世界》(王莹译,中国人民大学出版社,2026年);另一方面是口传文学研究,比如对美国“口头程式”学派研究著述的译介,2026年便引介了该学派“里程式的著作”——学派主帅约翰·弗里(John M.Foley)的《口头诗学:历史和方法论》(朝戈金译,社会科学文献出版社),该学派创始人洛德(Albert B.Lord)的开山之作——《故事的歌手》(尹虎彬译,中华书局,2026年)以及美国哈佛古典学教授纳吉(Gregory Nagy)的《荷马诸问题》(巴莫曲布嫫译,中国社会科学出版社,2026年)。可以看到,我国学人正在积极吸收西方的荷马研究成果,且民间文学而非古典文学对荷马的热情更高。最近,中国社科院民族文学所举办“国际史诗学与口头传统研究讲习班”,邀请美国密苏里大学古典学教授约翰·弗里博士、康奈尔大学古典系的阿伦·泰特博士讲授西方史诗的发展脉络与口头诗学研究方法。

二、中国古希腊诗学研究的兴起

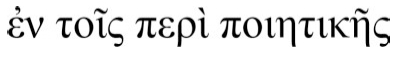

“诗学”是亚里士多德的用语。 是亚里士多德的一部现存讲稿的起始两个语词,书名很像开篇的起头,让人怀疑是后人所加。的确,

是亚里士多德的一部现存讲稿的起始两个语词,书名很像开篇的起头,让人怀疑是后人所加。的确, 这个书名与《政治学》和《伦理学》等书名有所不同,但是,《政治学》中提到:

这个书名与《政治学》和《伦理学》等书名有所不同,但是,《政治学》中提到: (在“论诗术”中将解释净化),因此《诗学》这个书名也并非没有可能是亚氏自题。

(在“论诗术”中将解释净化),因此《诗学》这个书名也并非没有可能是亚氏自题。

《诗学》是哲学家亚里士多德的讲稿,是哲学家对古希腊叙事诗和悲剧诗的研究,这种研究本身就体现为一种哲学。[11]因此,所谓古希腊诗学研究,实际呈现为将古希腊文学(含史书)和哲学的融会贯通。亚里士多德在《诗学》一书中就曾谈到过文学(诗作)、史学(纪事作品)、哲学的关系。

根据前面所述,显而易见,诗人的职责不在于描述已发生的事,而在于描述可能发生的事,即按照可然律或必然律可能发生的事。史家与诗人的差别不在于一用“散文”,一用“韵文”,希罗多德的著作可以改写为“韵文”,但仍是一种历史,有没有韵律都是一样。两者的差别在于一叙述已发生的事,一描述可能发生的事。因此,写诗这种活动比写历史更富于哲学意味、更被严肃地对待;因为诗所描述的事带有普遍性,历史则叙述个别的事。

在亚里士多德看来,诗作表现的是人世生活的“或然”和“应然”,而史书则是记述人世生活的“已然”,由于诗是对日常生活的刻意模仿,因而比史书更具有普遍性,从而也更具哲学意味(这里的形容词是比较级,可见纪事的史书并非不具哲学意味)。但是,从另一方面来看,这也许告诉我们,古典时代的诗、史、哲三者之间本来就有互为表里、相互印证的关系。

不过,即便是《诗学》这部西方诗学史上的奠基之作,其本身的面目远非我们想象的那么清晰可辨。施特劳斯学派门人戴维斯认为,“《诗学》是一部非常戏剧性的书”[12];而英国当代知名古典语文学家哈里维尔(Stephen Halliwell)则反对现代学术孤立地对待亚氏的《诗学》,他言辞激烈地批评道:

现代学术范围领域中的亚里士多德哲学研究讲究专业分际,将《诗学》看作(如果多少这么看待的话)对亚氏思想体系而言非常边缘的东西,《诗学》研究被看作文学研究者的事情,而这些人对《诗学》与其作者更大范围的思想之间的联系兴味索然。

在他看来“严肃解读这本论著的人”应该尽可能地抵制这种现代专业分际对古代典籍的机械分割。哈里维尔反复强调要把《诗学》置于亚氏哲学的整体背景中研读,他反对现代研究者单纯从《诗学》中摘取“纯美学价值”设想,孤立地寻找“某种审美主义倾向”,这种现代研究的目光无疑在割裂这位古典哲人“思想的纹理”,因为亚氏对于诗的思考是从一种“统一的,具有等级秩序的人类生活出发的”。[13]

返观国内近十年来的古希腊诗学研究,首先引人注目的是陈中梅的《柏拉图诗学和艺术思想研究》(商务印书馆,2026年)和王柯平的《〈理想国〉的诗学研究》(北京大学出版社,2026年)两部专著,他们侧重于讨论柏拉图思想中的诗学和美学,其对国内外柏拉图诗学研究史的梳理有利于学界后来的研究。随后,我们注意到有如下新面目的出现:

首先,从单纯的文学评论开始转向注疏式文本细读,从思想史的视野来解读古希腊文学作品(比如王双洪的《苏格拉底与城邦诗人——〈伊翁〉译疏》在这方面做了相当有益的尝试)。

其次,从单纯地挖掘及片断式地撷取古典哲人著述中的诗学理论转向在古典文本的整体语境中思考、还原诗学理论的哲学维度,重新审视诗学的思想史定位,关注诗与哲之间的张力。2026年出版的《荷马史诗导读》(程志敏著,华东师范大学出版社)试图从思想史的角度重新梳理西方学界对荷马史诗的研究线索和重要著述,这对于学界重新研读荷马史诗相当有益;肖厚国的《自然与人为:人类自由的古典意义——古希腊神话、悲剧及哲学》(华东师范大学出版社,2026年)从政治哲学的角度讨论古希腊的诗学;另外,自2026年春起,刘小枫陆续在《中国图书评论》上发表了一组“古希腊文学漫谈”,析解了自荷马、荷西俄德至古风抒情诗人西蒙尼德、品达、索福克勒斯等古希腊诗人的作品,以古典语文学的角度切入文本内部,从古典诗文对优良政制的思考中突显古希腊诗人的政治哲学维度。

再次,古希腊史学典籍进入古典诗学研究者的视阈。研究者开始关注希罗多德、修昔底德等史家笔法的文学性特征,从史家的政治修辞切入,深度探究古希腊史书与古典政治德性之间的隐密联系。(https://www.daowen.com)

不过,我国古希腊诗学研究最为引人注目的进展主要还在翻译方面。从译介古希腊诗学研究的选题上,我们注意到有三种倾向:

一是倾向于译介西方学界对于古希腊经典作品的细读诠释。比如,刘小枫主编的“西学传统:经典与解释丛书”中,先后推出了施特劳斯学派的伯纳德特教授两部研读古希腊悲剧和史诗的典范之作:《弓弦与竖琴——从柏拉图解读〈奥德赛〉》(前揭)、《神圣的罪业——解读索福克勒斯的〈安提戈涅〉》(张新樟译,朱振宇校,华夏出版社,2026年)。

二是倾向于译介西方学界在古希腊诗学专题研究方面的重要著述。刘东主编的“人文与社会译丛”推出美国当代“新斯多葛派”女哲人纳斯鲍姆的《善的脆弱性——古希腊悲剧和哲学中的运气与伦理》(徐向东、陆萌译,译林出版社,2026年);甘阳、刘小枫主编的“西学源流丛书”推出美国华盛顿大学古典学教授布伦戴尔(M.W.Blundel)的《扶友损敌——索福克勒斯与古希腊伦理》(包利民等译,三联书店,2026年),无独有偶,两位女学者皆从解读古希腊悲剧入手,深度阐释古典悲剧中的道德哲学意味,寻求“悲剧的伦理学含义”。值得一提的是,吴雅凌以典雅的译笔向学界推出了法国古典学界在古希腊神话方面的研究成果——马特(François Mattéi)的《柏拉图与神话之镜——从黄金时代到大西岛》(华东师范大学出版社,2026年),作者通过解释柏拉图对话文本,细致考察了神话在柏拉图哲学思想中的位置,“试图解释柏拉图思想中的神话—逻辑(mytho⁃logique)结构”。在此基础上,马特反驳了图宾根学派的“柏拉图体系”说,他认为对于柏拉图的解释永不可能离开神话“充满生机的语言”,这无疑又给了我们一个神话诗人的柏拉图。

刘小枫主编的学刊《经典与解释》先后推出八期古希腊诗学研究的专号:《柏拉图的哲学戏剧》(第1辑)、《赫尔墨斯的计谋》(第6辑)、《诗学解诂》(第15辑)、《修昔底德的春秋笔法》(第17辑)、《索福克勒斯与雅典启蒙》(第19辑)、《雅典民主的谐剧》(第24辑)、《埃斯库罗斯的神义论》(第27辑)、《奥林匹亚的荣耀》(第29辑),选译了当今西方学界在古希腊经典作家和作品研究方面的重要文献:从讨论柏拉图哲学对话的戏剧特征到解读亚里士多德《诗学》与雅典教育的关系;从讨论古希腊史家的修辞笔法到探究诗人与城邦政制、信仰的关系,这八辑专刊对古希腊的诗学研究作了分镜头似的聚焦。2026年8月,刘小枫选编的《古典诗文绎读(西学卷·古代编)》(上、下)出版,编者从古典诗文品读的角度,辑录了荷马以降的古希腊重要诗人、史家和哲人的原典解读,“所选篇章多从某个视角或细节入手绎读古典作品”,从文学、历史、哲学三个维度对古希腊做了全景式俯瞰,向现代读者呈现了生机勃发的古希腊思想地貌及其诗性品格。

三、从古希腊诗学研究推进古希腊哲学研究

西方柏拉图研究学界在2026年代发生了革命式的“解释学转向”:从传统的研究方法转向“文学—戏剧进路”的研究方式。这一解释进路可追溯至19世纪的施莱尔马赫提出的关注柏拉图对话的戏剧特征和文学笔法,一百年多年后才由克莱因(Jacob Klein)重新发扬光大(参见张文涛《戏剧诗人柏拉图》“导言”中对这一转向的详细概述,华东师范大学出版社,2026年,第12—16页),克莱因的《柏拉图〈美诺〉注疏》大大影响了西学古典学界。这种解释学上的转向近年来也逐步影响国内古希腊研究学界,王双洪博士《苏格拉底与城邦诗人——柏拉图〈伊翁〉疏解》和吴飞博士《苏格拉底的申辩》正是这一解释方向的有益示范;此外,国内学界两位青年学人编译的柏拉图研究论文选集,较为全面地总结了西方学界在“文学—戏剧进路”影响下,对柏拉图单篇对话的研究成果:徐戬选编的《鸿蒙中的歌声——柏拉图〈蒂迈欧〉疏证》(华东师范大学出版社,2026年)和张文涛选编的《戏剧诗人柏拉图》(华东师范大学出版社,2026年),收录于这两部文集中的研究文章都抓住了柏拉图对话中的戏剧特征和文学笔法,为一个被现代解释学用认识论、系统论、本体论等体系学说束缚起来的柏拉图松绑,恢复这位古典哲人的另一面相:戏剧诗人。这些为柏拉图松绑的研究者宣称:

(柏拉图的哲学)不是一套学说,不是一套体系,而是创造和践行。依靠诗和戏剧要素,对话试图将我们创造成哲人,通过对话,我们参与到践行哲学的行列中。[14]

第欧根尼·拉尔修曾向我们描述过青年柏拉图的一则轶事:酷爱悲剧创作的柏拉图早年深受索福戎(Sophron)的喜剧影响,曾在柏拉图的枕头下发现索福戎的剧本。但在一次听完苏格拉底演讲后,一直有志跻身于希腊伟大的悲剧作家行列的柏拉图便将自己创作的全部悲剧剧本付之一炬,转而追随哲人苏格拉底修习哲学,这则似乎带着谐剧意味的传闻透出一个信息——“在悲剧的灰烬中哲学现身”。无论传言是否属实,至少我们由此看到:柏拉图身上哲学与诗学的双重面目在古典作家那里已然成为共识。

柏拉图最优秀的学生亚里士多德在《诗学》第一章里就将柏拉图的对话与索福戎和塞那耳科斯(Xenarchus)的拟剧一起归为带有模仿性质的诗歌。古代解经学家忒拉绪洛斯早就把柏拉图的对话按照悲剧的四联剧形式编排起来,这种编排方式显然是识穿了柏拉图的诗人面目。除了在漫长的中世纪的经院哲学中让位于亚里士多德之外,柏拉图的对话一直被称为西方哲学传统中的“神圣文本”,柏拉图本人更被视为“真正的哲学家之中最理想的代表”[15],其后两千多年的西方哲学史似乎都在为柏拉图哲学作注。然而,柏拉图式的对话所采取的文学表现形式,其鲜明的戏剧性特征与哲学思考之间复杂难解的关系却使得现代研究者处于一个两难的解释处境,任何现代的理论体系、各种学说都无法将之完整涵盖。施特劳斯在《城邦与人》中指出:

辅臣式的诗歌(ministerial poetry)将非哲学式的生活表现为对哲学式生活的辅佐,因而,首要的是辅佐哲学式生活的本身。这种辅臣式诗歌最伟大的典范便是柏拉图式对话。[16]

如何处理柏拉图对话中的戏剧特征和诗性品质,如何看待柏拉图的双重面具:哲人柏拉图与诗人柏拉图,成了众多研究者争论不休的难题。一方面,哲人面目的柏拉图在《理想国》中借苏格拉底之口对诗提出两项控罪:伪装的真实;挑引民众内心欲望,具有“道德或政治上的缺陷”[17],他强硬地宣称要将诗人赶出城邦。另一方面,诗人柏拉图又在对话中创制了堪与古希腊最伟大的诗人荷马相媲美的诗作(最动人的莫过于《斐多》中的苏格拉底的《天鹅之歌》,此外,《伊翁》、《斐德若》、《会饮》、《蒂迈欧》中也让读者见识了柏拉图的惊人诗才,更不消说《理想国》卷十结尾处讲述的细致传神的厄尔神话)。单纯地抓住柏拉图的诗人面目或哲人面目都只能获得片面的真相,况且,将柏拉图对话称为戏剧诗化并不比单纯地将之系统理论化更可靠。看来,对于柏拉图这样拥有双重面具的哲人来说,在诗与哲之间的张力中把握似乎要安全些。

在《理想国》卷十中,苏格拉底回顾了诗与哲学之间长久存在的冲突,诗与哲之争成了西方思想史上的核心问题之一。诗与哲之争的本质上是什么?两者又在何种意义上和解?这些一直为古典诗学研究者所争论不休的问题不可能在本文中详细展开。正如柏拉图借苏格拉底之口在《理想国》卷十中指出:诗所模仿的是灵魂中易变、不冷静的部分,而灵魂中最善的部分则由理性统领。根据这一关键性的提示,我们可以觉察到诗与哲之争在柏拉图笔下具有政治和道德的双重意味,哲人与诗人的争执焦点在于:何者主导的生活方式才是真正美好的、可欲的生活方式。谁是政治共同体最好的教育者,哲人抑或诗人?所以,苏格拉底意味深长地对格劳孔说“这场斗争是重大的,其重要性程度远远超过我们的想象”。但是,我们不可能不去思考这样的问题:诗人柏拉图与其对话中的哲人苏格拉底是否站在了同一阵营?他是否完全认同苏格拉底的看法呢?如果不是,我们又如何看待这两者之间的对立?老实说,这些问题确实很棘手!不过,至少有一点我们可以确定,拥有诗人与哲人双重面相的柏拉图在其诗化的哲学对话中:诗与哲之争达至了某种程度的和解。在施特劳斯看来,“柏拉图的政治哲学驯化了哲学疯狗,带来了哲学与诗歌的和解,同时又训诫道:不受监控的诗歌、自主的诗歌,不为审慎谋划的立法者服务的诗歌会破坏城邦秩序”。[18]

关于诗学问题,或者可以用亚里士多德《诗学》解经家科内尔(David Farrell Krell)的观点来解释,科内尔从悲剧诗的角度来分析亚里士多德的著述的结构和戏剧性特征,极力证明《诗学》远非习见中的亚氏的边缘性作品,而是其全部著述的核心,其研究独到之处令人耳目一新,对于古典研究的同行,他有如下建议:

可以诊断,在亚里士多德全部著述的数不胜数的地方,悲剧眼光使我们以新的视角去看亚里士多德的问题与成就。尽管这或许并非通常读解亚里士多德的方式,但是悲剧的棱镜显现了以一种新奇方式全面思考许多哲学问题的可能。[19]

因此,我们建议,思想史研究者应从其具体的思想表现形式出发,关注文本本身,尽量以作者看待自己的方式去看待他。与此同时,尽量将古典文本置于广阔的思想史脉络中考察。这就提醒那些采用文学—戏剧解释进路的解释者在面对古代典籍时,需要怀着最大的耐心并保持清醒的自制——“进入更深的层次,又前后仔细地思索,发出赞许的声音,又作了几分保留,眼睛放尖一点,指头放慢一点……”(尼采,《朝霞》)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。