唐后期五代宋初敦煌僧、僧寺与尼、 尼寺社会地位的比较

唐后期五代宋初敦煌僧、僧寺与尼、 尼寺社会地位的比较(1)

陈大为

(上海师范大学人文与传播学院 上海 200234)

一

唐后期五代宋初敦煌尼的地位比僧低是敦煌尼寺社会地位在僧寺之下的根本原因,而敦煌女尼地位不及男僧主要表现在尼僧奉行八敬之法以及性别劣势引发的尼僧心理自卑感,兹分述之。

(一)敦煌尼僧奉行八敬之法

尼僧的出现几乎与佛教的兴起是同时的,最早产生于印度,相传佛祖释迦牟尼的姨妈摩诃波提为佛教的第一个比丘尼,人称“大爱道”,因此有“比丘尼之兴,发源于爱道”之说(2)。清代纪荫编纂《宗统编年》卷二记载了佛姨母大爱道求出家的故事:

佛还迦维卫国,大爱道稽首白佛言:“我闻女人精进,亦可得道。今我敬信,愿得出家。受持法律,以学于道。”佛止之曰:“无以女人,入我法律,而出家也。若如此者,清净梵行,当必不久。正法住世,即易衰微。”大爱道再三哀求,佛不听许。阿难见而悯之,稽首代恳。且曰:“大爱道多有善意,佛初生时,躬侍养育。今求出家,何不听许?”佛曰:“我非不知大爱道于我有恩,今我成佛,于大爱道,恩亦不浅。以从于佛,得受五戒,归依三宝,信道见谛,此之恩德,非世可比。但听女人出家,则于佛法,有所障碍。譬如稻田,莠稗丛杂,必败良苗。女人出家,清净大法,不久衰弱。假使必求出家者,须令尽寿,奉行八敬之法。譬如防水,善治堤塘,勿令漏失。其能如是,可入律法。”大爱道恭喜奉行,遂度出家,后证阿罗汉果(3)。

从上文可以看出,大爱道的出家也并非是一帆风顺的,起初为佛所拒,后经阿难代为请求,她誓守八敬法,才被释尊允许出家受戒。所谓八敬法,又作八敬戒、八重法、八尊重法、八尊师法、八不可越法、八不可违法、八不可过法,单称八敬(4)。依《四分律删繁补阙行事钞》卷下:

一者百岁比丘尼见初受戒比丘,当起迎逆礼拜,问讯请令坐;二比丘尼不得骂谤比丘;三不得举比丘罪说其过失,比丘得说尼过;四式叉摩那已学于戒应从众僧求受大戒;五尼犯僧残应半月在二部僧中行摩那埵;六尼半月内当于僧中求教授人;七不应在无比丘处夏安居;八夏讫当诣僧中,求自恣人如此。八法应尊重恭敬赞叹,尽形不应违(5)。

又,P.2133《金刚般若波罗蜜经讲经文》称:“尼者女也,尼有八敬:百、骂、举、受、忏、请、安、恣,是其八也。”(6)此八敬即八敬法。

八敬法是为防止女性出家者乱正教而设。即比丘尼尊重恭敬比丘之八种法。现在看来,尼众制度,自诞生以来就有违男女平等的原则,但释尊制戒摄僧之本意是“令正法久住”(7)。从大量敦煌文献的记载来看,敦煌僧团的确将八敬法作为出家女性的基本行为准则,并贯彻实行。S.6417(17)《长兴二年(931)正月普光寺尼徒众圆证等上都僧统状并判》第5至6行提到妙慈等人“四依不弃于晨昏,八敬常燃于岁月”(8)。四依,即“依法不依人,依义不依语,依智不依识,依了义经不依不了义经”(9)。表明奉行“四依”“八敬”也是提拔她们的理由之一。P.3556(6)《应管内外释门都僧统帖》第28至30行有“尼众之辈,亦乃一般,不避嫌疑,踪姿法性。四依陷没,背修四依八敬;阙邪僻营,八敬总论污犯”。这是都僧统下发给诸僧尼寺禅律大德等人的帖文,要求他们“爰述帖文,以戒诸众”(10)。敦煌斋文、愿文中存在着更多有关尼僧奉行八敬法的记载,S.343《斋仪》有一篇“悔文”,其中“八敬不修”是该尼忏悔的重要内容(11)。同卷“亡尼文”载:“惟亡尼内行八敬,外修四德。”(12)S.5639《亡文范本等》之“逆修”曰:“惟尼阇梨乃性本柔和,谦恭克己。八敬每彰于众内,[四]衣(依)恒护如(而)无亏。”(13)P.2058《发愿文范本》之“尼僧”云:“尼僧乃幼怀俊德,负艺怀能;英才每阐于五篇,探赜不亏于七聚。谈经无服,蕴八敬而旦夕精持;进具修真,整三千而晨昏匪怠。”(14)P.2341《僧尼追荐用语》之“尼”称:“惟尼师乃戒行清结(洁),已(以)守护浮囊、护昔(惜)威仪如(为)王(玉)宝。行同爱道,八敬无亏;七聚、五篇,持之无犯。”(15)又,P.2726《比丘法坚发愿文》:“常持七聚,戒月精明;八敬恒遵,馨香远芬。为尼大德、贤者、优婆夷。”(16)从中可见持修“八敬法”是敦煌出家女性引以为荣之处,为敦煌僧团所提倡。

八敬法是比丘尼的地位低于比丘的现实依据,也是僧高尼低思想的集中体现,敦煌僧团既然遵循这一规定,承认了比丘僧的摄导地位,那么敦煌尼寺的地位在僧寺之下就在情理之中了。

(二)性别劣势引发的尼僧心理自卑感

建筑在种姓制度基础之上的古代印度社会,“妇人之地位,全与首陀罗仿佛;妇人之智识亦与首陀罗同一,皆只俗智”(17),这种观念难免影响到了佛教,认为女人身体污秽,修行成果不如男人,且出家有碍佛法,上引大爱道出家的故事即是其例,这是佛界对女性歧视的表现,说明佛教自创教伊始对女性就存有偏见。众所周知,中国古代男女的社会地位也是不平等的。男尊女卑的社会现实在佛教教义中多有展现,清同治九年十一月晓庵氏等印的《刘香宝卷》中,有这样的话:“男女之别,竟差五百劫之分,男为七宝金身,女为五漏之体。”(18)可见佛教把女人看做是不净之体。但并不意味着女子不能成佛,《云栖净土汇语》之“示临终善女人”曰:“男女之体虽殊,灵明之性不二,何言五漏,惟贵一心,一心称念阿弥陀,决定往生安乐国。”(19)在净土宗教义看来,无论男女,只要一心念《阿弥陀经》,即可成佛。妇女脱离五漏之身的途径即一心向佛,清代净业行人真益愿纂述《劝修净土切要》之“一劝发心念佛”云:“因妇女本是五漏堕落之身,正愁不得脱离,好容易得这念佛法门,还不急急修行,离了苦趣。”(20)而女子成佛,首先要变为男子。龙女成佛的故事在中国民间有广泛的影响,据《法华经·提婆品》记载,龙女在八岁时便能深入禅定,了达诸法,并把一颗价值三千大千世界的宝珠献给释迦牟尼佛,于是立地成佛。但据唐代窥基《瑜伽师地论略纂》卷一一载:

论云:“又非女身能证无上菩提者,何故法华说龙女成佛等?

云:何通?”义曰:“然彼龙女亦变成男,然后成佛,非以女身而成佛也。”(21)

说明女子成佛要经历一个从女身到男身再成佛的过程,即“澡我五漏身,获净七宝体”(22)。只有这样才能“五漏化为无漏,六根变作善根”(23)。

在传统社会中,男女成佛得道的机会并不是均等的,佛教伦理中的男女关系,正是现实生活中男尊女卑的反映。《景德传灯录》卷一四《荆州天皇道悟禅师法嗣》记载了唐朝时尼僧与禅师之间的有趣对话:尼众问:“如何得为僧去?”师曰:“作尼来多少时也?”尼曰:“还有为僧时也无?”师曰:“汝即今是什么?”尼曰:“现是尼身,何得不识?”师曰:“谁识汝?”(24)在这段对话中,女尼已经明白僧比尼好,所以想来世做僧。

比丘尼自己也意识到只有积善行德,来世女身才能变为男身,以达到成佛的目的,这在敦煌尼僧写经题记中有据可借,如北图1276《入楞伽经建晖题记》云:

是以比丘[尼]建晖,既集因殖,禀形女秽,婴罹病疾,抱难当今。仰惟此苦,无由可拔。遂即减割衣资,为七世父母、先死后亡,敬写《入楞伽》一部、《方广》一部、《药[师]》二部。因此微善,使得虽女身后成男子;法界众生,一时成佛(25)。

日本东京书道博物馆藏卷《大般涅槃经建晖题记》的内容与之相似:

是以比丘尼建晖,为七世师长父母敬写《涅槃》一部、《法华》二部、《胜鬘》一部、《无量寿》一部、《方广》一部、《仁王》一部、《药师》一部,因此微福,使得虽女身后成男子;法界众生,一时成佛(26)。

尼僧尚且盼望永离女身,比丘当然更不愿轮回做比丘尼了,敦煌写经题记中有的比丘发愿说:“长得人生,聪明正直,不生恶国,不直恶王,不生边地,不受贫苦、奴婢、女尼、黄门、二根、黄发、黑齿、顽愚、暗钝、丑陋、殊缺、盲聋、暗哑,凡事可恶,毕竟不生。”像这样将比丘尼贬抑和奴婢、黄门(性器官有缺陷的宦官)、二根(兼具男性与女性性器官)生理器官有残缺的等同,确实是对比丘尼的相当鄙视(27)。以致佛教中有晚于“八敬法”的“女人八十四态”对女性进行了矮化甚至丑化,造成心理上对比丘尼的压抑,说明女性成道比男性要更多一些磨难(28)。

敦煌尼僧对自己由于性别劣势所带来的一系列负面影响具有强烈的心理认同感,自卑倾向明显。P.2583背(7)《申年(816)正月十五日比丘尼慈心施捨疏》第10至16行云:

所以身是女人,多诸垢障。或五篇七聚,多阙悮违,性戒之中,难持易犯。或汙渥伽蓝,侵损常住;或妄言起语,疾妬悭贪。我慢贡高,冲突师表。或呵叱家客,口过尤多,如斯等罪,无量无边,卒陈难尽。今投道场,请为忏念(29)。

慈心认为自己之所以“多诸垢障”源于她“身是女人”。这与《刘香宝卷》中“受冻受饿女子身,前生犯戒女尼僧”所体现的佛教教义是一致的。S.343《斋仪》之“悔文”亦云:

某甲从无始已来,至于今日,身居爱网,久受轮回,染习犹深,生为女质,幼年入道,施受近圆,戒品虽沾,每多亏犯,情耽染欲,烦恼缠心,虽免粗愆,横生邪相(30)。

在她看来,“生为女质”是其犯戒的根源。又,S.5639《亡文范本等》之“逆修”内容与之相类:“尼阇梨自云:生居女质,处在凡流;出家不报[于]之(知)恩,行里(李)每乖于圣教。致使三千细行,一无护持;八万律仪,常多亏犯。”(31)

尼僧生理感觉上的强烈自卑,从敦煌尼僧写经题记中也可以体现出来。S.1329《大般涅槃经卷第廿题记》云:“是以尼道则胜,自惟往殖不纯,生遭末代,沈罹生死,虽染道化,受秽女身,昏迷长祸,莫由能返。”(32)S.4366《大般涅槃经道容题记》亦云:“是以佛弟子比丘尼道容,往行不修,生处女秽。”(33)

由于女人自身生理条件的原因,较之男人更容易患病。敦煌文献中保存了大量尼僧患病的记载,分布在寺院行事、写经题记、施舍疏、遗书等文书中(34)。现在看来,生病是再正常不过的事了,但是在那个年代的敦煌,尼僧往往将染患也归结于自身性别的原因。如S.5561《尼患文》:“患尼自云:生居女质,长自凡流;常游苦海之中,未离欲尘之境。虚[沾]缁众,浪忝披真;徒受圆满之尸罗,全犯叵知之限约。”(35)又如,P.3556背(4)《定祥舍施疏》中定祥认为“忽染微疾”也与她“生居女质”有关(36)。

二

以上的溯源研究表明,由于女性自身角色的原因,自一开始女尼的地位就在男僧之下,同时也注定了自僧寺、尼寺建寺伊始,僧寺的地位就在尼寺之上,这从寺院建筑的规模上就可以体现出来,《根本说一切有部毘奈耶杂事》卷十云:“如佛所说:造苾芻寺,僧房应作五层,佛殿应作七层,门楼七层;若造尼寺,房应三层,佛殿五层,门楼五层。”(37)苾芻即比丘,戒律规定僧寺的规模建制要高于尼寺。敦煌寺院建筑是否遵循这一原则,由于材料的限制我们不得而知,但至少可以从以下几个方面看出敦煌尼寺地位在僧寺之下。

(一)各阶层对僧寺、尼寺态度的差异

1.官方的态度

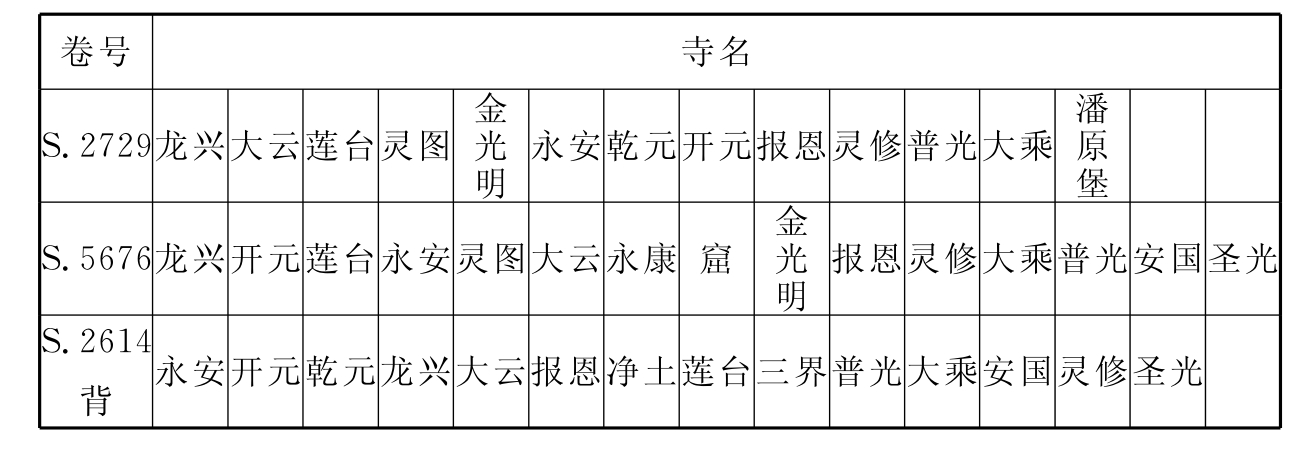

僧尼籍不仅反映了各寺僧尼的人数,也揭示了当时官方排列的寺次。兹将S.2729、S.5676、S.2614三件僧尼籍中诸寺的排列顺序列表如下:

表1 僧尼籍所见官方寺次表

虽然上述三件文书所显示各寺的具体排位有所不同,但相同的是尼寺均置于僧寺之后。说明无论是吐蕃统治时期还是归义军时期,在世俗政权看来僧寺的地位始终是高于尼寺的。

2.施主的态度

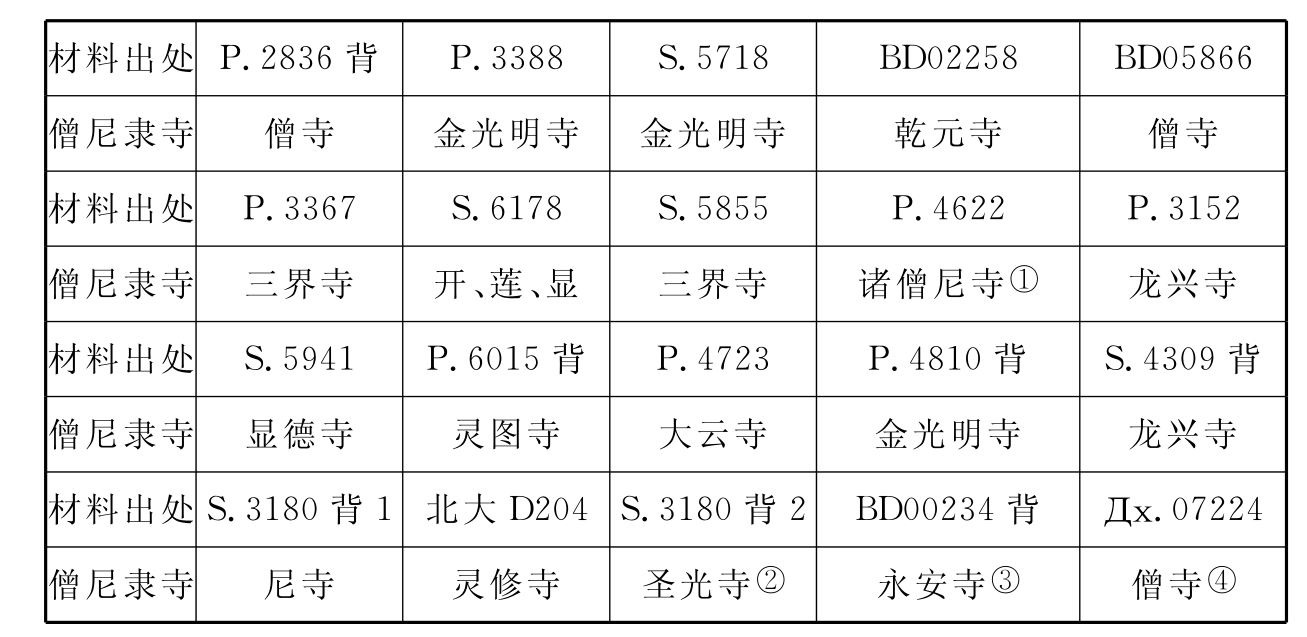

敦煌文献中保存了多件施主请寺院僧人举行法事活动的《请僧疏》(38),通过对它们的研究,我们发现施主对僧人的邀请是有选择性的,一般僧位较高的僧人机会较多,就寺院而言,僧寺作为首选,而尼寺次之。兹将这些《请僧疏》中被邀请僧人的隶寺情况制成下表:

表2 《请僧疏》所见僧、尼隶寺表

①P.4622为《宋雍熙三年(986)十月墨离军诸军事守瓜州团练使曹延瑞请释门四部大众疏》,“四部大众”指比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等出家、在家之男女,故所请僧、尼应来自敦煌地区诸僧尼寺。

②S.3180背(2)为一残卷,内容为“圣光寺请戒证、理祥、惠□、修善、信修、功德?”(《英藏敦煌文献》第5卷,四川人民出版社1992年版,第23页)。可以肯定此件亦为《请僧疏》。

③此件系BD00234背(宇034)《开宝三年(970)十一月七日为母做七启请永安寺翟僧正等疏》,据《国家图书馆藏敦煌遗书》补(《国家图书馆藏敦煌遗书》第4卷,北京图书馆出版社2005年版,第228页)。

④Дх.07224为一残片,中有“明寺都僧录僧老宿、吴阇梨、刘阇梨右今月四日就当小祥追念设供”(《俄藏敦煌文献》第13卷,上海古籍出版社2000年版,第278页)。这件残卷应为《请僧疏》,此寺无论是金光明寺还是乾明寺,皆为僧寺。

上述20件《请僧疏》中涉及到尼寺的只有P.4622.S.3180背(1)、S.3180背(2)、北大D204四件。说明在一般信众看来,僧寺较之尼寺更加值得信赖。

3.诸寺的态度

郝春文教授对各寺设斋时互取寺次僧次的问题作过研究,他的研究表明:每次斋会前,组织斋会的寺院要依据本寺编录的寺名次第和各寺的僧次邀请僧人。尼寺参加的次数和人数明显少于僧寺,而且记录各次斋会有关情况的格式是固定的。即先列参加斋会的僧名,再列尼名,甚至有的斋会根本就不请尼(39)。这充分说明尼寺在敦煌诸寺中处于次要地位。

另外,在敦煌文献的“开经文”“祈愿文”等斋会文书中,被“庄严”或“祈愿”的人物的排列顺序是由高到低的,尼僧的位次排在男僧之后。如S.1164+S.1164背《开经文(归义军初期)》被“庄严”的人物依次为“大唐圣主”“令六和尚”“都僧统”“尚书”“大夫”“安姚二侍御”“尚书孩子”“释门教授”“释门法律”“都督公”“都部落使”“尊宿大德”“诸法将大德”“诸尼大德”等(40)。P.3258《祈愿文》中被祈愿的人物依次为“都督京兆杜公”“梁卿、阎、康、张、安判官”“瓜沙两州都番僧统教授大德”“大云、开元、报恩三教授阇梨”“东座诸尊宿法律纲管阇梨”“西座诸尼宿腊大德”(41)。又,P.2770背、P.2807(8)、P.3456、P.3770(7)等同一类文书中尼僧的位次也在男僧之后。这些斋文的撰写者皆为诸寺出家人,僧、尼位次的排列也是其地位的反映。

(二)尼寺没有寺学

寺学是唐五代敦煌地区教育制度的一大特色,龙兴、净土、莲台、金光明、乾明、永安、三界、灵图、大云、显德等敦煌僧寺均有寺学。遗憾的是,文献中不见有大乘、灵修、普光、安国、圣光等尼寺办学的记载。寺学的讲授人为僧侣,教授对象称作学生、学郎、学士、学士(仕)郎、学侍郎、学使郎等,属于俗人,系敦煌地区各阶层的子弟(42)。从姓名上来看,寺院中的学生均为男性。说明在比较开放的唐五代时期的敦煌,女子也不能接受寺学教育,这是男尊女卑的传统观念的体现。

创办寺学对一个寺院的发展具有重要影响。敦煌地区有不少高门子弟都曾接受过寺学教育,如曹氏归义军第三任节度使曹元深就曾上过寺学,S.707《孝经一卷》题记云:“三界寺学郎元深”“同光三年(925)乙酉岁十一月八日三界寺学仕郎郎君曹元深写记。”(43)晚唐五代敦煌三界寺之所以著名不能说与曹元深曾在此寺就读没有一点关系。又如归义军首任节度使张议潮可能也有过寺学经历,P.3620(3)《无名歌》题记曰:“未年三月廿五日学生张议潮写。”(44)众所周知,他是虔诚的佛教信仰者,S.5835《疏释大乘稻芊经》题记:“清信佛弟子张义朝书。”(45)张义朝即张议潮,故推测P.3620(3)中“学生张议潮”很可能是某僧寺中的学郎。此外,索勋之孙即张淮深外孙索富通也曾就读于金光明寺,P.3692《李陵苏武往还书》末题:“壬午年二月廿五日金光明寺学郎索富通书记之耳。”(46)索富通后为归义军内亲从都头知都鹰坊使(47)。他们完全有条件入州县官学,反而投入寺学,这一现象“可能意味着师资条件和教学水平寺学优于州县官学”(48)。归义军首脑人物欣然将自己的子弟送入寺学读书,释门僧统引以为荣并受宠若惊。S.5803《某乙上太保状稿》便反映了这种情况:

1 某乙虽为僧首,文义难明。伏蒙 太保不

2 怪愚才,特赐 郎君访学。非但某乙一品,直亦二部

3 释流有赖感恩,无任惶惧(49)。

文中“僧首”系敦煌地区最高僧官释门都僧统的自称,“郎君访学”即指太保的子弟在寺学读书,“某乙一品”的“品”当为“官品”之义,敦煌僧官一般还对归义军节度使自称“释品”或“释吏”(50)675。当权者及其亲属曾在某寺就读,对于该寺的发展无疑具有重要意义。而尼寺没有寺学教育,对于提高寺院的威望、增进百姓与之的联系不能说是件好事。

(三)五尼寺判官一职的设立

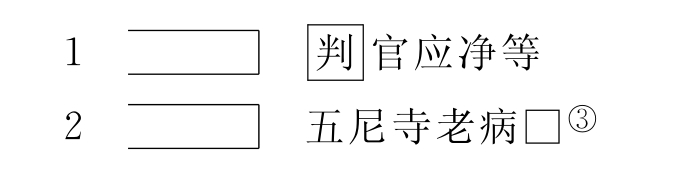

敦煌僧寺与尼寺的组织结构没有什么不同,寺院纲管的请辞及任免程序也是一样的(51)676。所不同的是归义军时期都僧统司下设五尼寺判官一职,具体负责管理五尼寺事务。莫高窟第98窟南壁贤愚经变下端供养人像列东向第二十五身题名:“释门法律知五尼寺判官临坛大德沙门□□一心供养。”(52)BD06035(芥035)《佛说阿弥陀经》题记:“施主清信佛弟子诸三窟教主兼五尼寺判官法宗、福集,二僧同发胜心,写此《阿弥陀经》一百卷,施入十寺大众,故三业清静,罪灭福生,莫逢灾难之事,比来生之时共释迦牟佛同其一绘。”(53)表明五尼寺判官由男僧担任,而并非女尼,且不止一人。其本身具有僧官称号,如上引“释门法律”“三窟教主”,“五尼寺判官”系兼知。P.3718(8)《张喜首写真赞》第7行有“累岁勾当五尼”(54)。即担任五尼寺判官一职。张喜首,经郑炳林教授考证为金光明寺僧(55)。写真赞称其为“梁故管内释门僧政临坛供奉大德兼阐场三教大法师赐紫沙门张和尚”,“勾当五尼”应为其具体负责的事务,表明五尼寺判官之职不及上述头衔重要,故未与之同列。Дх.00998背是一件僧官处理五尼寺老病尼的文书:

③《俄藏敦煌文献》第7卷,上海古籍出版社1996年版,第252页。

此件仅两残行,第一行“官应净等”前一字残损,但从字形上仍可辨出是“判”字,且联系第二行有“五尼寺”,更能断定应净当为五尼寺判官无疑。

总之,从五尼寺判官由男僧担任且职位相对较低来看,敦煌僧团的重心在僧寺,而尼寺始终置于从属地位。

(四)尼僧的受戒活动

从敦煌文献中保存的材料来看,方等道场一般是设在某所僧寺或尼寺;如是给式叉尼、沙弥尼授具戒,就设在尼寺;给沙弥授具戒,就设在僧寺(56)。也就是说僧、尼的授具足戒是分别举行的。我们发现曾经举行过方等道场的僧寺有龙兴、灵图(57)、乾元(58)、报恩(59)、三界(60);尼寺有安国(61)、普光(62)等,而这些寺院的共同特点在于它们都是沙州比较大的寺院。尼僧受具足戒的程序与过程较之男僧有所区别。

首先,都僧统为在尼寺举行方等戒坛而发布的告示中,对出家女众有着特殊的规定。S.2575《天成四年(929)三月六日应管内外都僧统置方等戒坛牓》是其实例,兹将相关部分移录如下:

释迦诞世,设教无边。为度尼人,真风陷半。戒条五百,一一分明。若不从依,释仪顿绝。如来上妙之服,不过青黑墨兰,剃削持盂,极甚端严表正。虽乃国丰家富,僧俗格令有殊。戒条切制嚣华,律中不佩锦绣。今缘香坛逼迩,获晨同跻道场,俱不许串绮彩之裳,锦绣覆其身体。锦腰锦襟,当便弃于胸前。杂边绣口纳鞋,即目捐于足下。银匙银筋,辄不得将入众行面上,夜后添妆,莫推本来红白,或若有此之辈,正是释中大魔。消息卧具之资,又罢持毡锦被。更有高宗自在,不许引礼乱仪。古云,君子入于学中,须共庶民同例。边方法事,取此难成。即时若不制之,自后教仪似灭。辄有不尊(遵)律禁,固犯如来大由,便仰道场司申来,锦衣收入库内,锦匙银筋,打碎莫惜功夫。或有恃势之徒,陈官别取严令。各仰览悉,莫云不知。尤咎及身,后悔无益(63)。

普光寺方等戒坛是为度尼众而设,所以牓文中的规定专门是针对女尼的。“为度尼人,真风陷半”,系指女众进入佛教教团,将使佛教正法早减五百年(64)。“戒条五百,一一分明”,律藏中比丘为二百五十戒,比丘尼为五百戒(实为三百四十八戒)(65)。戒律规定僧侣服饰“要以轻贱为标志”(66),故这里要求服饰为青黑墨兰之色,绮彩衣裳、佩戴锦绣、锦腰锦襟、绣口纳鞋、银匙银筋、夜后添妆等皆在禁止之列,若有违反,锦衣收入库内,银器当众打碎。显然,这些针对女尼的规定为僧寺方等戒坛所没有,较之更加严厉。

其次,僧寺、尼寺地位的不平等还表现在尼僧受戒的仪式上。由S.520+S.8583《天福八年(943)二月十九日河西都僧统龙辩牓》可知在报恩寺设置的方等道场,负责人均为报恩、灵图、龙兴、乾元、开元、永安、金光明、三界、大云、莲台、净土等寺男僧,说明在僧寺举行的方等道场女尼是不可以参与的。

但在尼寺举办的方等道场是有男僧参加并担任负责人的。S.2575《天成四年三月九日普光寺置方等道场牓》第3、4行有“十七日请禅律诸寺大德策发,其夜发露”(67)。礼请禅律诸寺大德任羯摩师,在他们的策励下发露忏悔也是方等道场的一项程序。禅律诸寺大德当指敦煌诸寺禅师、律师等大德高僧,也就是除尼寺之外也应包括僧寺。P.3167背《乾宁二年(895)三月安国寺道场司常秘等状》中道场司的负责人为常秘,见于S.8262《某老宿斋录见到僧名数》、Дх.01443《龙光寺僧智惠弁常秘等状》,皆为男僧;常秘还见于S.2614背《10世纪初沙州诸寺僧尼名簿》,隶属开元寺名下。若常秘为同一人,则说明安国寺的方等道场也是由男僧负责的。Дх.02151背+Дх.01329B《道场司请诸司勾当分配牓稿》所指派的方等道场司负责人既有龙兴、乾元、净土、报恩等寺的男僧,又有安国、普光、圣光等寺的女尼,说明这次方等道场的举办地为某尼寺,受戒对象为沙弥尼、式叉尼。

佛教戒律规定,男僧受戒只需在僧众面前受戒就可以了,但尼僧受具足戒时,首先依尼部十大德受戒,然后去僧寺求戒,依比丘十大德僧受戒,也就是说女尼要于比丘、比丘尼二众受具足戒。S.2575《天成四年三月九日普光寺置方等道场牓》第6行有“廿七日受戒”(68)。此为就比丘尼众受戒,指的是“作本法”(69),受戒仪式到此还没有完成,同卷第8行有“六日就僧寺求戒”(70)。说明“就僧寺求戒”才是方等道场的最后一项程序,P.3143《乾德三年(965)正月廿八日沙州三界寺授女弟子菩提最千佛大戒牒》即为实例。俄藏敦煌文献中也保存了多件尼僧受大戒的样文,从中可知尼僧受戒时,先从和上(尚)尼某甲求受大戒,再从僧乞受大戒(71)。其实,不仅尼僧受大戒(具足戒)如此,就是菩萨戒最终也要由僧寺传授。敦煌文献中保存了四件女尼于僧寺受菩萨戒的戒牒,它们是:S.2851《大历十五年(780)正月卅日女弟子妙德于沙州灵图寺受菩萨十无尽戒牒》、S.3798《雍熙四年(987)五月廿六日沙州灵图寺授清净意菩萨戒牒》、S.4915《雍熙四年(987)五月沙州三界寺授智惠花菩萨戒牒》、Дх.02888《周德十七年二月一日女弟子深性於沙州灵图寺受菩萨戒牒》。传戒法师当然都是男僧,如S.2851中由大云寺的寺主智广任菩萨戒师为女弟子妙德授戒(72)。又如S.4915中为智惠花授菩萨戒的是张道真,此人主三界寺戒坛二十余年。甚至连在家信徒所受的五戒、八戒也要由僧寺传授,授戒法师亦为男僧,尼寺则没有资格授予戒牒(73)。

怠至宋代,中原地区尼僧去僧寺求戒的规定发生了变化,《宋会要辑稿·道释》太祖开宝五年(972)二月诏曰:“男女有别,著在礼经。僧尼无间,实紊教法。自今尼有合度者,只许于本寺起坛受戒,令尼大德主之。”(74)《大宋僧史略》卷上“尼得戒由”条亦载:“近以太祖勅:‘不许尼往僧中受戒。’自是尼还于一众得本法,而已戒品终不圆也。”(75)说明宋代以后,由于礼教的影响,尼僧的受戒仪式由尼大德主持在本寺举行,尼僧只能于比丘尼一众处受戒,不再去僧寺求戒,致使戒品最终不得圆满(76)。而上引诸件戒牒表明,同时期的敦煌,孤悬西北边陲,“中原多故,朝命不及”,因而并未受此法令影响,女尼依然坚守去僧寺求戒的规定(77)。

再次,从僧、尼担任临坛大德的数量上来看,女尼明显少于男僧。在戒坛内为受戒僧尼举行授戒仪式的大德,即称为临坛大德,又称登坛大德、监坛大德。临坛大德之设置始于唐永泰元年(765),代宗命长安大兴善寺建方等(大乘)戒坛,并敕京城僧尼各置临坛大德十人,即三师七证(78)。据笔者统计,唐五代宋时期敦煌男僧担任临坛大德之职的有李福慧、马法真、氾福高、阎会恩、张道真、张喜首、范海印、刘庆力、张灵俊、马灵信、张和尚、贾和尚、张福庆、法嵩、曹法镜、智定、吴洪辩、唐悟真、张善才、梁愿清、阴海晏、戒薰、法松、道行、神心、法达、法润、慈恩、广信、庆达、法眼、福集、广绍、增寿、庆林、庆福、道崇、築寂、定真、广达、道岸、法胜、灵寂、法建、绍宗、海岩、玄德、惠净、法界、聪进、智通、胜明、思云、戒文、洪认、慧净等(79)。此外,还有相当一部分未知姓名者(80)。而女尼中担任过临坛大德的只有灵修寺的张戒珠、索明戒、李戒净,普光寺的张清净戒、张严会,大乘寺的曹阇梨,安国寺的性真以及某尼寺的了空和德胜(81)。数量相差之悬殊是不言而喻的。

最后,需要指出的是,僧寺和尼寺的戒坛也是有相当差别的。唐后期日僧圆仁就在唐州目睹了两者明显的差异,先是他在开元寺戒坛院,“见新置坛场:垒塼二层,下阶四方,各二丈五尺;上阶四方,各一丈五尺。高,下层二尺五寸,上层二尺五寸。坛色青碧,时人云:‘取琉璃色’云云”。第二天他又在善光寺“见尼众戒坛。堂里县幡铺席,以绳界地,不置坛,平地铺著,以为戒坛”(82)。显然尼寺戒坛简陋许多。敦煌地区僧寺和尼寺的戒坛是否有如此巨大的差别,尚无确凿材料支持,有待进一步的研究。

(五)尼僧的修习活动

僧人的主要修习活动都是由都司统一组织,具体部署(83)。僧寺、尼寺都应参与,但在一些具体规定上又所有不同。

夏安居是敦煌僧尼在都司的组织、监督下每年都从事的修习活动。要求出家五众(指比丘、比丘尼、式叉摩那、沙弥、沙弥尼)在夏三月(四月十五至七月十五日)集中在寺内致力于坐禅修学,禁止外出(84)。关于安居者的身份,《十诵律》卷二四有说明:

长老优波离问佛:“谁应安居?”佛言:“五众应安居。”“何等五?”“一者比丘,二者比丘尼,三者式叉摩尼,四者沙弥,五者沙弥尼。”(85)

依律典可知尼僧也要进行夏安居。前文所述《八敬法》第七、八两戒规定:“比丘尼结夏三月禁足安居,当与比丘同处,朝夕咨问法义,增益见闻,以自修习也;从四月十五日安居至七月十五日夏竟,应从比丘众中行自恣法,有过则对众忏悔也。”敦煌的夏安居活动与之不同,是都司统一组织,各寺分别进行的,女尼无需与男僧同处。都司向各寺发布的《夏安居帖》对僧、尼寺院夏安居有着不同的部署。P.6005背《释门帖诸寺纲管令夏安居帖》略云:

应管僧尼寺一十六所,夏中礼忏,修饰房舍等事,寺中有僧政、法律者,逐便钳辖。其五尼寺,缘是尼人,本以性弱,各请僧官一人检教(校)。若人多事即频繁,勒二张法律检教(校),其僧寺,仰本寺禅律及上座勾当。若有晡慢,必不容恕(86)。

敦煌佛教僧团在夏安居期间,充分考虑到了僧、尼自身特点的不同。僧寺的安居活动,由本寺禅律大德及上座负责。而尼众来源复杂、管理困难,又“缘是尼人,本以性弱”,为了加强管理,派僧官一人检校尼寺的日常问题,如人数多者则令二张法律检校。其主要职责为,如法指导尼众在安居中的各种事宜。另派的僧官当为男僧无疑,这种将尼寺的管理置于男僧之下的办法既可以说是对尼僧的特殊照顾,另一方面也反映出尼寺的地位卑微。

又如布萨法事,由于戒法不同,比丘和比丘尼的布萨活动是分别举行的。比丘之布萨所诵为比丘戒本,由各僧寺轮流主办;比丘尼的布萨所诵为《四分尼戒本》,由各尼寺轮流主办(87)。比丘尼戒比比丘戒多出了许多,当是认为尼僧的自制力比较差,需要用更加严格的规范来约束她们,体现出尼僧的地位较低。

敦煌的讲经活动也是一寺承办其他寺院都应参与的活动,但据笔者统计,敦煌文献中明确记载举办过讲经活动的寺院皆为龙兴、开元、报恩、净土、乾元、大云等僧寺,而不见有尼寺承办讲经活动的记录,若非材料残缺的原因,则应是尼寺的地位及各方面条件不及僧寺,无力举行大规模的讲经活动(88)。

上述研究表明,敦煌尼寺的社会地位低于僧寺。虽然当时有“释氏真教,平等为宗”的说法(89),但“在父权社会中滋生成长的佛教,是父权社会现实的反映,又反过来为父权社会服务”(90)。这样的社会现实注定了僧寺与尼寺地位的不平等。

【注释】

(https://www.daowen.com)

(1)*本文系国家社会科学基金项目(06CZS010)、上海市教委科研创新项目(10YS82)阶段性成果。

(2)《比丘尼传》卷一,《大正藏》第50卷,第934页中。

(3)《卍新撰续藏经》第86卷,82页上。

(4)参见慈怡主编:《佛光大辞典》“八敬戒”条,北京图书馆出版社,据台湾佛光山出版社1989年6月第5版影印,第299页上。

(5)《大正藏》第40卷,第154页下。

(6)潘重规:《敦煌变文集新书》,台湾文津出版社1994年版,第120页。

(7)坚钰:《〈大爱道比丘尼经〉女性修道问题的探讨》一文列举了佛陀根据社会、风俗、女性心理等多方面的原因而制定“八敬法”的七条理由,参见杨维中:《经典诠释与中国佛学》,宗教文化出版社2006年版,第514页。

(8)唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第4辑,全国图书馆文献缩微复制中心1990年版,第53页。

(9)李师政撰:《法门名义集》,《大正藏》第54卷,第196页中。

(10)唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第5辑,第175页。

(11)郝春文编著:《英藏敦煌社会历史文献释录》第2卷,社会科学文献出版社2003年版,第132页。

(12)郝春文编著:《英藏敦煌社会历史文献释录》第2卷,社会科学文献出版社2003年版,第134页。

(13)黄征、吴伟:《敦煌愿文集》,岳麓书社1995年版,第217页。

(14)郝春文编著:《英藏敦煌社会历史文献释录》第2卷,社会科学文献出版社2003年版,第249页。

(15)郝春文编著:《英藏敦煌社会历史文献释录》第2卷,社会科学文献出版社2003年版,第253页。

(16)郝春文编著:《英藏敦煌社会历史文献释录》第2卷,社会科学文献出版社2003年版,第304页。从文中“尼大德、贤者、优婆夷”可以看出,八敬法不仅为出家女尼所遵守,而且成为所有信佛妇女的美德,这在吐鲁番出土砖志中亦有记载,如《唐永淳二年张欢夫人 连墓志铭》曰:“三从克顺,八敬方申。”《武周证圣元年田府君夫人卫氏墓志》亦云:“洽八敬攸备,诚妇礼以无亏。”参见侯燦、吴美琳:《吐鲁番出土砖志集注》下,巴蜀书社2003年版,第576、603页。

连墓志铭》曰:“三从克顺,八敬方申。”《武周证圣元年田府君夫人卫氏墓志》亦云:“洽八敬攸备,诚妇礼以无亏。”参见侯燦、吴美琳:《吐鲁番出土砖志集注》下,巴蜀书社2003年版,第576、603页。

(17)高楠顺次郎、木村泰贤:《印度哲学宗教史》,上海商务印书馆1935年版,第325页。

(18)关于“七宝”,诸经所说的略有不同,《般若经》所说的七宝是金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、砗渠、玛瑙;《法华经》所说的七宝是金、银、琉璃、砗渠、玛瑙、真珠、玫瑰;《阿弥陀经》所说的七宝是金、银、琉璃、玻璃、砗渠、赤珠、玛瑙(陈义孝:《佛学常见辞汇》“七宝”条)。关于五漏,唐代僧人窥基撰《大乘法苑义林章》卷二云:“又有七漏,谓见漏、思惟漏、爱漏、念漏、根漏、恶漏、亲近漏,前二漏体,后五漏具”(《大正藏》第45卷,第285页下)。

(19)《卍新撰续藏经》第62卷,第3页下。

(20)《卍新撰续藏经》第62卷,第413页中。

(21)《大正藏》第43卷,第142页上。

(22)[明]德清阅:《紫柏老人集》卷十八《血书金刚经赞》,见《卍新撰续藏经》第73卷,第300页下。

(23)[元]如瑛编:《高峰龙泉院因师集贤语录》卷十二《妇人》,见《卍新撰续藏经》第65卷,第46页中。

(24)《大正藏》第51卷,第313页中。

(25)黄征、吴伟:《敦煌愿文集》,岳麓书社1995年版,第809页。

(26)黄征、吴伟:《敦煌愿文集》,岳麓书社1995年版,第824页。

(27)李玉珍:《唐代的比丘尼》,台湾台湾学生书局1989年版,第94—95页。

(28)《法苑珠林》卷二十一《奸伪部》载:“是以经言:妖冶女人有八十四态。大态有八,慧人所恶:一者嫉妒,二者妄瞋,三者骂詈,四者呪诅,五者镇压,六者悭贪,七者好饰,八者含毒。是为八大态。是故女人多诸妖媚。愿舍谄邪以求正法,早得出家,自利利人。”(释道世撰,周叔迦、苏晋仁校注:《法苑珠林校注》,中华书局2003年版,第694页)。又,《大爱道比丘尼经》卷下有对“女人八十四态”的具体描述,见《大正藏》第24卷,第954页上。

(29)唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第3辑,第67页。

(30)郝春文编著:《英藏敦煌社会历史文献释录》第2卷,第132页;Φ.263背+Φ.326背有相似记载,见《俄藏敦煌文献》第5卷,上海古籍出版社1994年版,第56页。

(31)黄征、吴伟:《敦煌愿文集》,岳麓书社1995年版,第217页。

(32)郝春文、金滢坤编著:《英藏敦煌社会历史文献释录》第5卷,社会科学文献出版社2006年版,第365页。

(33)黄征、吴伟:《敦煌愿文集》,第831页。

(34)参见S.2199、S.2489、S.4654背、S.5561、P.2583背(2)、P.2583背(3)、P.2583背(4)、P.2583背(5)、P.2583背(7)、P.3101、P.3556背(4)、P.3730(9)、P.3753(1)、P.4810、дx.998、页BD01952(收052)、页BD08045(字045)、浙敦065(浙博040)等。

(35)黄征、吴伟:《敦煌愿文集》,第694页。

(36)唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第3辑,第91页。

(37)《大正藏》第24卷,第250页下。

(38)郝春文教授列出了17件,见郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,中国社会科学出版社1998年版,第254—255页;另外,笔者补充了S.3180背(2)BD00234背、Дх.07224等三件。

(39)可参看郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,第347—349页。

(40)郝春文、金滢坤编著:《英藏敦煌社会历史文献释录》第5卷,第240—245页。

(41)参见杨富学、李吉和:《敦煌汉文吐蕃史料辑校》第一辑,甘肃人民出版社1999年版,第196页。

(42)P.2483背(1)《杂写》:“己卯年四月廿七日永安寺学仕郎僧丑延自手书记”(《法藏敦煌西域文献》第14卷,上海古籍出版社2001年版,第261页)。其中“丑延”似非法号,更像贱名,而“僧”可能是他的姓氏。

(43)郝春文编著:《英藏敦煌社会历史文献释录》第3卷,社会科学文献出版社2003年版,第541—542页。

(44)《法藏敦煌西域文献》第26卷,上海古籍出版社2002年版,第113页。

(45)黄永武主编:《敦煌宝藏》第44卷,台湾新文丰出版公司1982年版,第500页。

(46)《法藏敦煌西域文献》第26卷,第332页。

(47)P.3556《周故南阳郡娘子张氏墓志铭并序》,郑炳林主编:《敦煌碑铭赞辑释》,甘肃教育出版社1992年版,第401页。

(48)李正宇:《唐宋时代的敦煌学校》,《敦煌研究》1986年第1期,第45页。

(49)唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第5辑,第5页。

(50)参见P.3553《太平兴国三年(978)四月都僧统钢惠等上太保状》、P.4638背(12)《龙辩惠云绍宗等牒》。

(51)关于敦煌寺院的组织结构可参看湛如《论敦煌佛寺禅窟兰若的组织及其他》,载敦煌研究院编:《段文杰敦煌研究五十年纪念文集》,世界图书出版公司1996年版,第87—108页。

(52)敦煌研究院编:《敦煌莫高窟供养人题记》,文物出版社1986年版,第41页。

(53)图版见黄永武主编《敦煌宝藏》第57卷,台湾新文丰出版公司1973年版,第32页;录文参敦煌研究院编:《敦煌遗书总目索引新编》,中华书局2000年版,第511页。

(54)饶宗颐主编,姜伯勤、项楚、荣新江合著:《敦煌邈真赞校录并研究》,台湾新文丰出版公司1994年版,第233页。

(55)郑炳林:《敦煌碑铭赞辑释》,第438页。

(56)郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,第29页。

(57)Дх.01287+Дх.01324《中和四年(884)四月灵图寺方等道场司状》。

(58)P.3423《丙戌年五月七日乾元寺新登戒僧次第历》。

(59)S.520+S.8583《天福八年(943)二月十九日河西都僧统龙辩牓》。

(60)P.3143《乾德三年(965)正月廿八日沙州三界寺授菩提最千佛大戒牒》。

(61)P.3167背(1)《乾宁二年(895)三月安国寺道场司常秘等状》。

(62)S.2575.S.2575背包含多件有关普光寺方等道场牓文。

(63)郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,37—38页。

(64)郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,37—38页。

(65)如《百丈丛林清规证义记》卷七即有“佛初不度女人出家,为减正法五百年”之说(《卍新撰续藏经》第63卷,第483页上)。

(66)关于比丘、比丘尼所持此戒的戒数,诸律所说各异,如:《四分律》谓比丘戒有二五○戒,比丘尼戒有三四八戒;《十诵律》谓比丘戒有二五七戒,比丘尼戒有三五五戒;《五分律》谓比丘戒有二五一戒,比丘尼戒有三八○戒;《摩诃僧祇律》谓比丘戒有二一八戒,比丘尼戒有二七七戒;《善见律毗婆沙》谓比丘戒有二二五戒,比丘尼戒有三一一戒;《巴利戒本》谓比丘戒有二二七戒,比丘尼戒有三一一戒;《西藏戒本》谓比丘戒有二五七戒,比丘尼戒有三七一戒。在汉族佛教文化圈中,一般以《四分律》之说为主(《中华佛教百科全书》“具足戒”条)。

(67)郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,第40页。

(68)郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,第40页。

(69)《四分律删繁补阙行事钞》卷中,《大正藏》第40卷,第51页下。

(70)郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,第40页。

(71)参看Дх.06104、Дх.10744等文书。

(72)关于智广身份的考证参看湛如《敦煌菩萨戒仪与菩萨戒牒之研究》,《敦煌研究》1997年第2期。

(73)敦煌文献中现存在家女子于僧寺传授的五戒戒牒卷号包括:S.532(2)、S.532(3)、S.5313、P.3238、P.3320、北大D186;八戒戒牒卷号包括:S.330(1)、S.330(2)、S.330(3)、S.330(4)、S.330(5)、S.347.S.2448、S.4115、P.3392、P.3483。

(74)[清]徐松:《宋会要辑稿》,台湾新文丰出版公司1976年版,第7875页上。

(75)《大正藏》第54卷,第238页下。

(76)关于宋代的尼戒坛,可参看黄敏枝:《宋代妇女的另一侧面——关于宋代的比丘尼》,邓小南主编《唐宋女性与社会》下,上海辞书出版社2003年版,第570—573页。

(77)圣严法师认为:“在中国的大乘佛教,比丘尼在二部僧中受戒的法统,早就失传了(也很难查出中国的比丘尼是否曾经有过二部僧中受戒的实例)。”参见圣严:《律制生活》,台湾法鼓文化出版社1996年版,第74—75页。敦煌文献的发现无疑弥补了这一缺憾。

(78)《大宋僧史略》卷下“临坛法”,《大正藏》第54卷,第252页上。

(79)参见S.347、S.1635背、S.2113背(3)、S.4654背(3)、S.5405、S.5972、P.2504P2背、P.3305、P4、P.3541背(1)、P.3554背、P.3556(2)、P.3556(5)、P.3564、P.3630、P.3718、P.3718(2)、P.3718(6)、P.3718(7)、P.3718(8)、P.3720(1)、P.3720(2)、P.3720(3)、P.3720(4)、P.3720(5)、P.3720(6)、P.3720(8)、P.3792、P.3842、P.3842背、P.4640(7)、P.4986、P.4660(1)、P.4660(2)、P.4660(3)、P.4660(4)、P.4660(5)、P.4660(6)、P.4660(7)、P.4660(10)、P.4660(11)、P.4660(15)、P.4660(18)、P.4660(20)、P.4660(21)、P.4660(27)、P.4660(29)以及莫高窟第33、44、98、166、188、196、217、346窟供养人题记。湛如法师据姜伯勤先生的研究整理,对敦煌文献及莫高窟供养人题名中临坛大德的名录进行过归纳(姜伯勤:《敦煌艺术宗教与礼乐文明》,中国社会科学出版社1996年版,第340—347页;湛如《敦煌佛教律仪制度研究》,中华书局2003年版,第120—128页)。此处笔者据所见材料对姜、湛二人成果作了大量补充。

(80)参见S.4474背(2)、S.6207背、P.2668背(2)、P.2729、榆林窟第35、38窟以及莫高窟第32、39、44、98、165、196、258、386、387、390、449、454窟供养人题记。

(81)参见P.3556(4)、P.3556(8)、P.3556(9)、波斯顿美术馆No.201570.敦煌绢画Ch.liv.006以及莫高窟第53、55、61、94、156窟供养人题记。徐晓丽对敦煌文献中尼僧充任临坛大德的材料作过归纳(徐晓丽:《唐五代敦煌大族出家妇女初探》,郑炳林、花平宁主编:《麦积山石窟艺术文化论文集(下)》,兰州大学出版社2004年版,第274—275页)。此处笔者作了一些补充。

(82)《入唐求法巡礼行记》卷二,转引自严耀中:《佛教戒律与中国社会》,上海古籍出版社2007年版,第418页。

(83)郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》191—212页。

(84)关于敦煌的夏安居活动可参看郝春文《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,第201—210页;湛如《敦煌佛教律仪制度研究》,中华书局2003年版,第220—250页。

(85)《大正藏》第23卷,第173页中。

(86)唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第4辑,第121页。

(87)郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,第199—200页。

(88)《五代会要》卷十二“杂录”云:“后唐天成二年(927)六月七日敕:不得僧于尼寺内开讲,尼亦不得将功德事请僧于诸寺开讲。如敢故违,法师兼功德主僧徒三年,尼并逐出城”(上海古籍出版社2006年版,第198页)。敦煌尼寺内不见有承办讲经活动的记录,是否受此影响还有待研究。

(89)[宋]王溥撰:《唐会要》卷四十八“景龙二年九月”条,中华书局1955年版,第851页。

(90)刘文明:《传统佛教文化中的女性》,《湘潭师范学院学报》2003年第6期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。