鉴于故事对人们行为和意识的巨大影响,很多学者都建议将故事应用到教育领域中(Egan,1986,1989; Kenealy,1989;Noddings & Witherell,1991;Solomon,2002;Klassen,2009)。其中,Noddings和Witherell(1991)指出:

我们从故事中学习。……故事有助于人们理解,故事让抽象的概念变得具体可感,那些在原理或者原则层面只能被模糊感知到的东西在具体的故事中变得栩栩如生、让人难忘。而且,故事更能激励我们,人们在抽象的说教面前也许无动于衷,但故事却会驱使人们行动起来。

Elbaz(1991)认为,对教育来说,故事正是那些我们应该教学的内容,是我们作为教师和研究人员赖以生存的土壤,是教师工作被视为有意义的所在。如果知识不能进入人们的记忆,那么从教育的角度来看,这些知识就属于无效信息(Egan,1989),也就是说,我们必须让学生有所记忆,记忆那些对他们来说有用的信息,而故事恰恰会让人们对于学习过程和内容的记忆变得更加牢固。认知心理学的研究发现,故事会激起听众或者读者情感上的反应(Egan,1986,1989),故事会贯连起一系列的事件(Kenealy,1989),故事也能激发听众或读者的想象力(Mckee,1999)。同时,对故事的认知加工过程使得人们的记忆条理清晰,便于以后回忆故事、回答问题,或者将故事应用到真实的生活中去,等等(Graesser & Weimer-Hastings,1999)。

Schank(2007)提出了“故事中心课程”这一概念。他认为教育的目的是发展学生的智力和培养学生面对真实任务的能力,教学必须有助于达到上述两个目标,然而传统教育大多对课程在学生今后的实际工作中能派上什么用场采取忽视的态度。故事中心课程从学生在未来生活中可能发生的“故事”出发,用情景模拟的形式进行“故事”教学,并且通过完成上一个“故事”来推动下一个“故事”,整个教学过程呈现出循环的生成性教学形态,完美地构建了真实生活中的工作情景。

Walker和Noda(2010)把“故事”这一概念引入外语教学领域。他们认为,文化记忆是人们在某一文化中获得交际能力的基石,而这种文化记忆是由一个个故事构成的,故事可以小到对初次见面打招呼的记忆,也可以大到关于参加一次婚宴的记忆。随着个人经历的逐渐丰富,故事会逐渐积累,小的故事逐渐变成其他故事的子故事,并逐渐积累成更大、更复杂的知识结构,人们在本土文化中通过积累故事获得在本土文化中的交际能力。在外语学习中,同样也可以采用这种方法来获得另一种文化的知识,并随着故事的积累逐步构建起第二文化世界观。他们主张将故事作为最小的教学单位,外语教师的任务就是提供故事,而学习者的任务就是记忆这些故事并参与到故事之中,在学习一连串故事的过程中不断获得在目的语文化中的交际能力。

从本章前两节中的中美跨文化交际误解案例中,我们可以看出,误解不能被简单地归结为某一方的错误理解,而是双方基于不同文化的不同理解。跨文化交际者要想减少或者避免误解,必须在头脑中建构另一套文化故事体系,当在本土文化中做事时,遵循本土文化故事的指导,而在目的语文化中做事时,则遵循目的语文化故事的指导。

首先,跨文化交际者需要认识到文化故事的不同视角,并在交际时按照目的语文化的规范来做事。不同的文化里,人们可以做什么事情以及如何做这些事情都是约定俗成的,受制于不同的文化规约。

文化视角没有对错之分,它们在各自的文化社区中都被认为是理所当然的。正如对同一个文本会有不同的解读一样,对同一个文化故事,从不同的文化视角去分析,也会有不同的解读。Fish(1980)指出,同一文化社区的人们对同一文化故事的解读,具有相对稳定性,而不同文化社区的人们对同一文化故事的解读却不尽相同:

一个人的所思所想和思维方式根植于他所属的社区,他就仿佛是那个社区的产物……来自相同社区的人们自然会认同他,因为他们所视相同,并会将其所见与社区那些约定俗成的目的和目标联系在一起;相反,来自不同社区的人们将难以与他取得共识,因为这些人从自己的视角看过去,根本看不到那些在对方眼里显而易见或者不容忽视的存在。

Yamada(2002)也谈到,只会讲某一种语言的代价就是,我们学会了这套交际体系的规则并接受其对现实世界的定义,然后我们就认定不在这套交际体系内的交际者的世界是不合逻辑的,因为我们既不了解他们对现实的解释原则,也缺乏必要的技能和手段去理解。要想克服这一盲点,我们就不能通过自己的理解去看待对方的交际体系,而必须站在对方的角度去努力理解对方的交际体系。

因此,没有放之四海而皆准的道理,任何一种解读都只适用于特定的社区。来自同一社区的人们更易于达到彼此理解,只是因为他们社会化的历程大体相似。Hall(1976)指出,对我们每个人来说,从童年起文化就决定了我们的一切,“人们一直处于文化身份的认同当中,如果(交际)双方缺乏文化认同,他们会将对方视为难以驾驭或者难以预测的个体”。文化中心主义就是对其他文化缺乏认同甚至盲目排斥的体现,有这种倾向的人会认为自己文化的信仰、价值观、生活方式、行为规范是最好的,是优于其他文化的。

那么,处于不同的交际体系中具有不同的文化身份认同的两个人在跨文化交际时,究竟应该遵从哪种文化视角和交际体系呢?我们认为,应该遵从双方交际时所使用的语言的文化视角。如果使用某种语言进行交际,就只能在这种语言的文化框架中行事,并接受这种文化对现实世界的定义。只有这样,交际双方才可能达到基于该文化视角的相互理解。如果身处目的语文化并使用目的语进行交际,却时刻透过自己的文化棱镜看待目的语文化并遵循本土文化的规则去做事的话,就会曲解或者误解别人的意图,同时自己的意图也不能得到正确的传达。

从本章前两节中的误解案例可以清晰地看出,不同文化对世界的感知有着很大的差别。例如,中美文化对于什么是科学、什么是健康的饮食习惯有着不同的认识;接受礼物时不马上说“谢谢”,而是“责怪”送礼物的人,或者把礼物放在一边而不立即打开这样的行为,在中国文化中会被认为是做事成熟得体、懂得社交礼仪,而在美国文化中则会被解释为没有礼貌和不懂得基本的社交礼仪。(www.daowen.com)

其次,误解只有在人们反思从前的理解时才会被意识到。每当我们对事物有了更新或更深入的理解,都会意识到从前的理解可能是一种误解。也就是说,每次人们意识到误解的发生,都标志着人们在通往理解的道路上更进了一步。从误解到理解是一个漫长的过程,这个过程不可能一蹴而就,通往理解的道路总是由一系列误解铺就而成。

我们对世上绝大多数事物的理解都是一个渐进的动态过程,我们经常会在事后才发现,我们对某事的理解或者对某人的了解其实是错误的。从这个意义上说,误解是从前以为正确的理解,或者说是某个时刻的不完全的理解,这其中至少包含两层含义:第一,人们的理解会随着时间的变化而变化;第二,从误解到真正完全的理解需要时间。比如说,即使是读同一本书,人们每次的理解都不可能与上一次完全相同。随着生活阅历的增加,人们对同一本书的内容也就有了更加深刻甚至截然不同的理解。就像Schank(1990)所言,理解就是往记忆中添加更多的信息,而对跨文化交际者来说,理解就是往记忆中添加更多的文化故事。

Schank(1990)认为,知识就是故事,我们对于世界的知识大体上相当于我们过去的经验,但是我们的交际局限在我们可以告诉别人的故事,参与文化的能力背后是对于该文化的记忆,而记忆则是由故事组成的。理解这个世界意味着你对其中发生的一切所做的解释与你所相信的可以协调一致。如此说来,理解就是选择记忆中的哪个故事与眼前的情形最为相关,然后用这个旧有的故事来解释眼前的情形。Schank和Abelson(1995)认为,一个人头脑中储存的故事越少,理解对他来说反而越容易,这就像一个人如果只有一把锤子,那所有的任务都只能被简化为捶打,而当他有很多工具的时候,他就必须掌握一套完整的知识体系来决定什么时候使用何种工具。

一个人的社会化程度越高,他的经历就越丰富,头脑中储存的故事也越多,参与文化的能力就越强。因此,建构另一套文化故事体系,需要人们像在第一文化中那样,积累一个个的故事。人们掌握的故事越多,参与第二文化的能力就越强。

Hall(1976)在充分调查和分析了无数跨文化交际者(也包括他自己)的经历之后,语重心长地告诫道,在数月甚至数年之后,人们都难以达到彻底地理解、描述和阐释目的语文化,同样,认为自己对目的语文化的理解能够胜过对自己本土文化的理解也只是异想天开。任何学习者对目的语文化的理解都是一个逐步推进、逐渐深入的过程,或者说,是一个终生的事业。

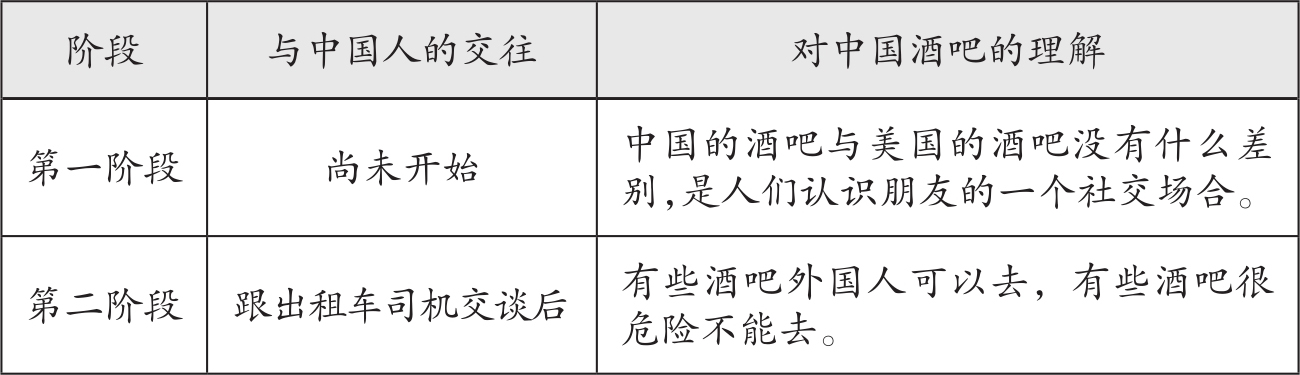

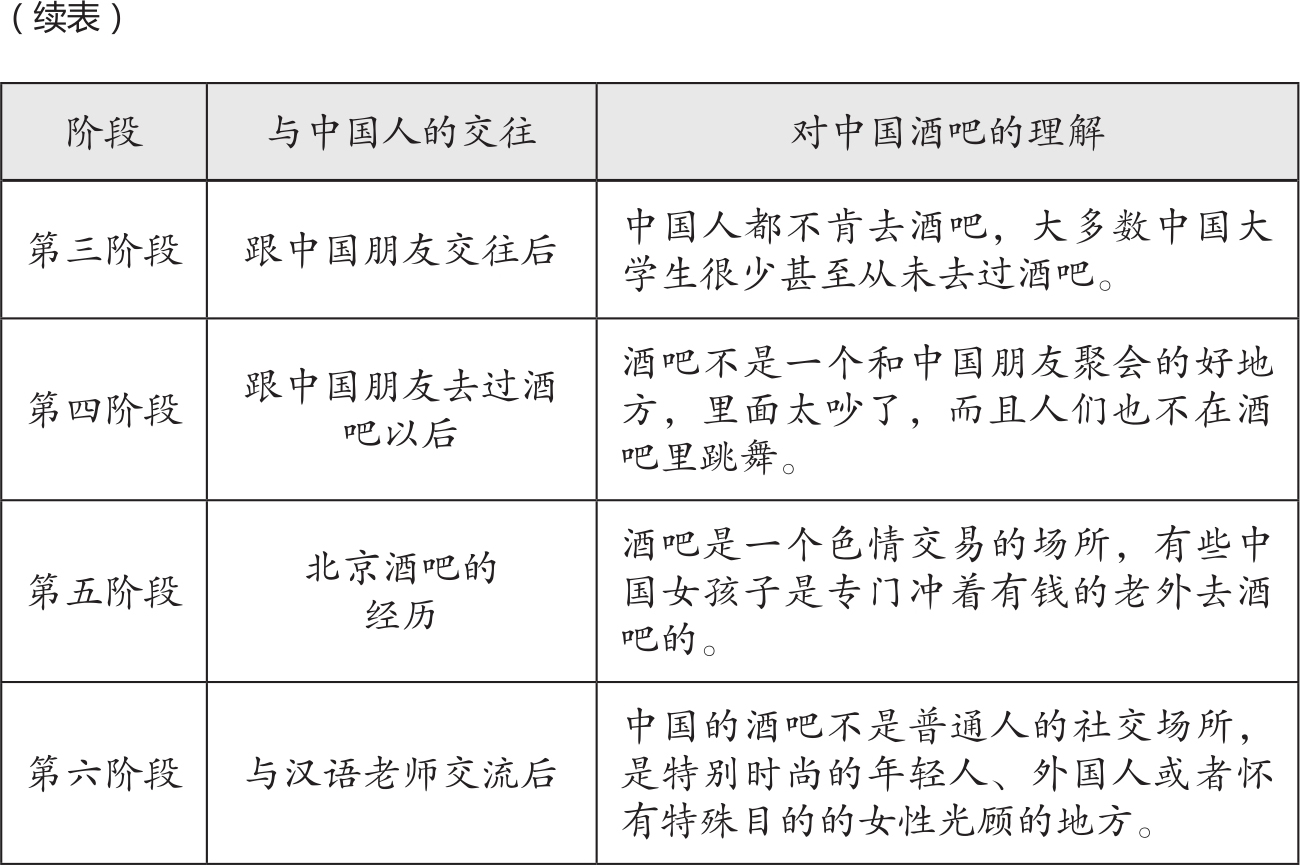

下面这段话描述的是一个美国学生对中国酒吧的认识,从中我们可以清楚地看到,随着文化故事的积累,他对中国酒吧从误解逐渐达到理解的过程。

第一次去中国的时候,我不知道中国的酒吧和美国的酒吧有什么不一样。有一次坐出租车时,我问师傅青岛有哪些比较好的酒吧可以去玩。他说了几个酒吧的名字,告诉我一般外国人经常去这几个酒吧,然后他又告诉我另外几个酒吧的名字,告诫我说这几个不能去,很危险。当时我不是太明白为什么酒吧会很危险,但隐约感觉到他提到酒吧时那种有些怪异的语气。后来我在青岛认识了一些大学生朋友,我们经常在一起玩。一个周末,大家商议去哪里玩,我提议去酒吧玩,但没人响应,大家都说玩点儿别的吧。我当时觉得非常奇怪,在美国,酒吧是大学生们最常去玩的地方,为什么中国的大学生们都不肯去呢?而且更奇怪的是,他们中的大部分人从来没去过酒吧!这在美国是不可想象的。终于有一天,在我的百般劝说下,几个中国朋友和我去了一家酒吧。到了那里以后,他们没有一个人想和我一起去跳舞,只想大家坐下聊天,我也只好悻悻地坐在那里。可是酒吧里的音乐太吵了,我们根本听不清对方在说什么,就只好不停地让对方再说一遍。后来大家都觉得很尴尬,就早早地离开了那里。这一次我真的相信了,普通中国大学生真的对酒吧没兴趣,他们也不知道在里面应该怎么玩。那么,都是什么人去酒吧呢?我开始好奇。有一天,在北京的时候,我在酒吧里碰到了几个美国朋友,他们帮我解开了这个谜团。他们都不会说汉语,有几个会说英语的中国女孩和他们在一起,他们跟我说他们是在酒吧里认识的。说老实话,这些女孩子一看就不是什么正经人,明显是冲着这些老外们的钱来的。可以说,这是我知道的第一类常去酒吧的中国人。在普通中国人的心目中,好人是不去酒吧的。后来,我把我的想法告诉了汉语老师,她说我的想法对但不全面,中国的酒吧不像我想象中的那么不堪,但也的确不是普通人的社交场所,是特别时尚的年轻人、外国人或者怀有特殊目的的女性经常光顾的地方。

(来自Alex的文化日志)

可以看出,这个美国人对中国酒吧的理解经历了这样几个阶段:

表1-2-3 Alex对中国酒吧的理解过程

我们有理由相信,随着这位美国人在中国光顾更多的酒吧,他头脑中积累的关于中国酒吧的故事会不断增加,他的理解也会更加全面、更加深刻、更加接近中国酒吧真实的面貌。

对外语学习者来说,对某些词语或话语的理解也会经历这样的过程。比如说,一位美国教授说他花了数年才搞明白汉语中的“研究研究”究竟是什么意思。他是中国改革开放之初最早一批去中国寻求合作的美国人之一,当他向中国人提出他的合作意向时,中国人经常回复他说“好的,让我们研究研究”。一开始,他把这句话当作对方要认真地做一番研究的承诺,因为这句话在英语中的对应说法是“Okay, let's study it”,然后他就满怀希望地等待对方的进一步回应。慢慢地,他发现,这样的回答通常都没有下文,于是他认为说这句话的中国人都没有诚意,或者言而无信。后来,当经历了更多的故事之后,他逐渐明白,“研究研究”其实是中国人拒绝别人的一句套话,就是“这件事行不通”的意思。现在,当不好直接拒绝中国人对他提出的一些要求时,他也会自然地说一句“让我们研究研究再说”作为答复。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。