斯考伯和伊斯雷尔的“场景时代”所推演的是一个被新的信息和媒介技术深度嵌入的社会。麦克卢汉(Marshall Mc Luhan)在评价导师英尼斯(Harold Adam Innis)的《帝国与传播》(Empire and Communication)时说过:黑格尔从观念出发,推出了一个没有存在背景的历史外观模式。而作为经济史学家的英尼斯,则是在历史和经验的背景中根据新的信息时代精神去寻求历史发展的模式。[31]因此,我们在探讨“场景时代”这一概念时,不能仅仅从当下的技术出发,要有历史的视野,应该根据历史的经验来分析“场景时代”蕴含的新时代精神。

传播学有一个经典思考范式,即英尼斯在《传播的偏向》(The Bias of Communication)中提出的人类的媒介有两种特质和分野:时间偏向(time bias)和空间偏向(space bias)[32]。彼得斯(John D.Peters)则在《对空言说——传播的观念史》(Speaking into the Air:a History of the Idea of Communication)中,用“记录性媒介”和“传输性媒介”来加以区分,“记录性媒介”和“时间偏向的媒介”意思基本相同。但彼得斯指出,19世纪末20世纪初,电报、照相、电影等的发明应用,产生了“传播和运输的分离”[33],而与“运输的分离”,就使得“运输”这一概念所必然具有的物质性特点——如与交通工具的关系,与邮局、教堂等这些实体机构的关系被剥离出“传播”的古典框架。电子化媒介的出现,使得人类的媒介观念越来越走向一种信息传播的视角。对此,也可以视为一种媒介观念的“去物质化”。到麦克卢汉著名的“媒介即信息”的论断,将媒介观念的“去物质化”推到极致。

而在当下,被各种信息技术和互联网、社交媒体深度浸透(media-saturated)的世界,已是一个“媒介化世界”(mediated world),或者说“媒介化社会”(mediated society)。这一媒介化社会中的“媒介”观念,又是怎样的呢?丹麦哥本哈根大学的夏瓦(Stig Hjarvard)提出,“媒介化”过程其实就是西方的“现代性的进程”,他认为,西方“几乎社会各个方面都受到日益增长的分化的影响(differentiation),在分化过程中产生了实践的专业化、合理化和延伸化”。工业革命促进了劳动分工的发展,之后被全球网络社会(global network society)推动而形成了劳动力的国际分工。在国际化的同时,各地发生的“城市化将人们从小型的、传统的语境中转向以更加个性化生活形式为主导的大规模的现代环境中”。在百年来的工业化、全球化、城市化的浪潮中,“大众传媒和社会网络媒介都提供了稳定的信息流,以指导个人和组织依据当代社会的条件调整实践活动”。[34]

夏瓦认为,“媒介化是媒介与其他社会范畴或领域之间的一种彼此影响的过程。媒介化并不意味着媒介对于其他领域明确的‘殖民化’,而是关于媒介、文化和社会三者的互动以及日渐增强的相互依赖性”。[35]所以,在夏瓦看来,媒介还是属于社会的信息性功能要素。那么,媒介可否成为别的社会构成呢?

拉什“全球文化工业”和“媒介的物化”思想。2026年,英国伦敦大学的拉什和卢瑞(Celia Lury)[36]在分析全球文化工业时发现,“首先,文化脱离了表征的领域,重新自我建构为物的领域。紧接着,脱离表征的文化对象自我建构为系统,系统中的虚拟或深层结构生成一系列真实形式。然后,系统及其真实形式进入流动,为公众以及文化的使用者、受众和消费者所遭遇并体验”。[37]对其术语、概念进行解释,就是指在全球化的进程中,国际贸易本质上不仅是商品,也是文化的输入输出,形成文化工业。但这种国际贸易体系中的文化,不再是与特定地域、民族、社会相关联的文化,而是符合当代大众消费观念和审美趣味,以及按照营销学的“细分”(segmenting)、“校准”(targeting)和“定位”(positioning)系统化操作后针对特定人群的商业文化。因此,国际贸易体系中包含了商品,并搭载了一套文化体系:品牌化运作赋予相应的知识体系、意义和情感价值;品牌经传播后成为一种符号象征;符号最终形成流动的图像。[38]全球化贸易就不仅仅是物品的交换,也是一种文化传播活动。由此,物品(商品)成为媒介,媒介也相应地被物化(the mediation of things)。媒介成为一种实体化的东西,由此可以说,媒介化社会中,出现了“媒介的物化”趋势。这与彼得斯和麦克卢汉指出的“传播与运输的分离”和“媒介即信息”所蕴含的媒介的“去物质化”恰恰相异。

拉什和卢瑞的分析,明显是“英国学者霍尔(Stuart Hall)的《表征:文化表征与意指实践》(Representation:Culture Representation and Signifying Practices)+法国学者鲍德里亚(Jean Baudrillard)《消费社会》(La Sociétéde Consommationé)的批判学派+法国的德波(Guy Debord)《景观社会》(La Sociétédu Spectacle)”思想的组合式创新,关注的是在全球化过程中资本意志和权力弥散所产生的推动力——资本的自我繁殖意志和权力的扩张驱动着物品成为文化散播的媒介,当代商品的世界也就是一个“媒介化世界”。由此,全球贸易体系,特别是文化工业“仿佛从上层建筑中渗透出来,并掌控了经济基础,开始对经济和日常生活体验两者进行统治”。[39]可以看出,这类理论实质上和消费主义对生活空间的挤压,消费空间的批判思想是一致的。消费空间的批判侧重点在消费主义通过空间的介质,对人的主体性的压制导致的人在认知和生活实践上的变异,落点在人的异化,而拉什的“媒介化社会”思想侧重点在媒介的物化如何构建了消费空间。

麦奎尔“媒介—建筑”复合体思想。2026年,澳大利亚墨尔本大学的麦奎尔在《媒体城市:媒体、建筑与都市空间》(The Media City:Media,Architecture and Urban Space)提出了“媒介城市”的概念[40],认为“当代城市是个媒体—建筑复合体”(media-architecture complex)[41]。反之,当代的媒介也愈加与城市空间、建筑进行啮合和超链接。媒介弥散在城市空间中,实现了另一种物化。

很显然,这与前述拉什的“媒介的物化”思考逻辑大体一致。如果再往上追溯,“媒介城市”概念与芒福德(Lewis Mumford)[42]关于城市文化的“容器”和“瓷器”的思考也有关联。芒福德以文化人类学的姿态,在思考城市的起源时,提出城市其实是脱胎于人类的礼仪性聚集之地。他在《城市是什么》(What is a city)一文中指出,“城市是一个集合体,涵盖了地理学意义上的神经丛、经济组织、制度进程、社会活动的剧场以及艺术象征等各项功能”。[43]

麦奎尔则以19世纪为起点,考查欧洲城市发展的历史知识,以及城市规划、建筑和公共艺术、摄影,现当代的电影、大众媒介、数字媒介在欧洲城市发展中的诸多案例,认为有三个因素推动了城市与媒介的啮合与超链接。

其一,时空压缩是城市的基本特点。

其二,新媒体的机动性、可测量性和互动能力使其能和城市空间“相互啮合”,二者形成了一种“关联空间”。按德勒兹的说法,就是基于“信息传播的控制权”和“数字调节”的“控制社会”(the societies of control)空间[44]。

其三,在此“关联空间”之中,人们失去了传统的因空间相邻性而组织的社会关系和秩序,寻求以归属感为指归的“家”。麦奎尔引用了加塔利(Felix Guattari)的说法,“资本主义越是遵循其‘去编码化’和‘去疆域化’的趋势,它越会致力于唤起或重新唤起人为的地域和住宅编码,从而向其自身趋势所谓反向行为进发”[45]。例如,城市商业中心(CBD)对空间的侵占、以汽车为中心设计的更宽的道路等,都会破坏以人的居住为中心的那种传统的相邻而居,有街区、每户有门牌号的生活方式。詹明信(Fredric Jameson)使用了“超空间”(hyperspace)和“空间迷向”来形容现代都市的空间发展超越了人的感官把握能力的现象。[46]因而,人们抗争这种“空间迷向”,寻找新的“编码化”和“疆域化”,意即类似门牌号和街区的稳定的生活方式。同样,前述的拉什也指出,当前社会具有“流动性”。但“去疆域化”则会在一群新的“再疆域化”中凝结。[47]之所以如此,是因为媒介化的物质、与城市的建筑啮合在一起的媒介,如老建筑、老街道、老咖啡馆、老电影、老歌、老话、都市故事传说、传统节俗等,已经融合进了城市的空间发展,沉淀着城市记忆——不仅以实体的形态,也以知识体系、情感记忆等信息形式,承载着城市、人、生活的历时性内容,也在共时性(现实)中组织着城市人的生活方式、引导着城市的发展路径方向。媒介成为当下城市最为核心的影响力量。正是这种“再疆域化”,作为寻找家园的人类内在动力推动了当下的媒介和城市建筑的啮合。(https://www.daowen.com)

麦克卢汉与鲍德里亚的“内爆”和“超真实”思想。如果说斯考伯的“场景时代”是从技术上实证和推演了一种高技术嵌入形成的可追踪、捕捉、分析的数据化情景与真实生活相融合的场景,这倒令人想起了麦克卢汉和鲍德里亚提出中的另一种人造场景——“超真实”。在《理解媒介——论人的延伸》(Understanding the Media:the Extensions of Man)[48]中,麦克卢汉以一种天才式的领悟力,指出“凭借分解切割的、机械的技术,西方世界取得了三千年的爆炸性增长。现在它正在经历内向的爆炸”。“内爆”(implosion)则会产生这样的效应:任何技术都逐渐创造出一种全新的人的环境,环境并非消极的包装用品,而是积极的作用进程。[49]这种新创造的“人的环境”,并非自然之境,也并非由技术直接制造,而是经历过“内爆”的人类感官的产物。鲍德里亚接过了麦克卢汉的“内爆”概念,对这种新的“人的环境”如此阐释:在现代电子媒介网络空间中,近代物理学意义上的时空压缩乃至消失,共时性的交流形成了高度的临场感,同时,通过对现实的动态模拟,网络创造了一个虚拟仿真的现实世界。由此,真实与虚拟之间界限消失,媒介化、信息化的虚拟世界成为我们所能感知的世界,进而由此产生“超真实”的幻境。与麦克卢汉的技术乐观主义不同,鲍德里亚秉持了社会批判的立场,对“内爆”后果的看法是批判性的,“所谓整个社会的内爆,在鲍德里亚看来,就是当媒介在人与社会之间、人与人之间把任何互动通通内爆为一个平面,内爆为一个单向度的时空现实之际,整个社会交往和社会价值都被瓦解了”。[50]因此,内爆的结果是人的认知能力偏于一个维度,人际交流空间被消费主义高度挤压。

麦克卢汉和鲍德里亚关于“内爆”和“超真实”的思想,指出了媒介化社会思考的一个重要视角,那就是对应媒介化社会,必然有人类主体性的重新建构。“内爆”不仅仅是人的内部感觉,“超真实”并不仅仅是现代人的感觉和认识的结果,它首先是人所处的时代的变化,电子媒介深切地嵌入到我们的生活,并成为影响、组织,乃至控制我们生活世界的重要环境和力量。其次,如马克思在《关于费尔巴哈的提纲》里所强调的,要从人的实践去理解事物,“从前的一切唯物主义(包括费尔巴哈的唯物主义)的主要缺点是:对对象、现实、感性,只是从客体的或者直观的形式去理解,而不是把它们当作感性的人的活动——实践去理解,不是从主体方面去理解”。[51]电子时代的生活,“内爆”和“超真实”,与人的主体性的生产和生活实践有关。按复旦大学俞吾金教授的总结,无论是从认识论角度,还是本体论角度,都必须是人的主体性的认识论和本体论在实践意义上的结合。[52]马克思认为:“对象对他来说如何成为他的对象,这取决于对象的性质以及与之相适应的本质力量的性质。”[53]而且,“人不仅通过思维,而且以全部感觉在对象世界中肯定自己”。[54]人的本质力量是什么呢?就是人的劳动和社会实践。北大员俊雅指出,马克思的哲学提供了一种新的主体性理论:笛卡儿哲学将主体性作为实体的“我思”,康德、胡塞尔哲学则是先验自我,而在费希特、黑格尔哲学中就是绝对主体,马克思哲学则把人的主体性定义为人的生产劳动或实践活动,它具有本体论地位。[55]场景作为媒介化时代的一种传播和社会现象,其概念的研究不能脱离人的生活实践,不能缺少人的主体性建构维度。

媒介化社会形成的四种动力及其特点。作为一本探讨未来商业和生活趋势的书籍,《即将到来的场景时代》所谓的场景并不具有批判学派和文化研究者的那种深度立场。但是,斯考伯和麦克卢汉一样,是个技术乐观主义者。《即将到来的场景时代》描述了在当下和不远的未来,通过使用先进的IT科技、移动技术、可穿戴设备等所进行的具有高智能、互动性、移动性、集成化的应用活动情景,这种活动情景可以被数字化记录和表达。与我们如今已经24小时离不开手机一样,这种高技术应用活动将贯穿我们的社会生活乃至社会生产的每时每刻、各个地方、所有方面。所以,场景不是别的,而是我们当下和即将到来的诸种社会生活、学习、消费乃至工作和生产情景,一幕幕场景构成了我们的生活世界,我们的生活世界也将从此演化为一幕幕高科技,特别是信息技术、通信工具、移动终端和社交媒体智能化地“链接”在一起的虚拟和现实融合的场景,这就是“场景时代”的本来含义。所以,斯考伯用“context”一词来描述这一景象,自然让我们领悟到所谓场景,其实是人与环境的高技术的“超链接+虚拟与现实融合”的情境。

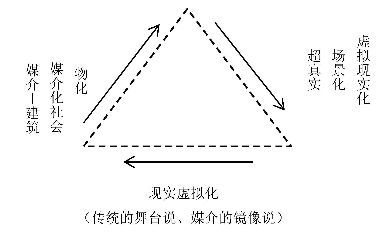

回顾以上论述,我们看出人类媒介发展的一个线索和模式,古典媒介观认为传播(包括艺术)是现实的反应,是一种“世界大舞台,舞台小世界”式的舞台表演和模拟,或镜子式的反射,这是现实虚拟化(置于舞台或镜中)的思想。拉什和麦奎尔在对资本主义社会的历史批判中,通过全球化贸易体系和文化工业之间的统一性,从而发现了“媒介的物化”现象;而媒介和都市空间的啮合,形成另一种“物化”,但是,总的来说,媒介成为一种“实体”。在“场景时代”,借助高技术力量,现实生活的每一个片段、活动都能进行数字化记录,成为一种可追踪、捕捉、分析的数据场景,同时,与人们在网络和移动网络的虚拟空间活动融合在一起。这恰好是对“现实虚拟化”古典传播景象的一种螺旋上升式的回归,是一种“虚拟的现实化”。与此相应的则是,麦克卢汉式则在经历了“内爆”的人类感官也创造了一种时空压缩条件下的“超真实”。如图1-1所示。

图1-1 媒介与现实关系的历史流变(作者自制图)

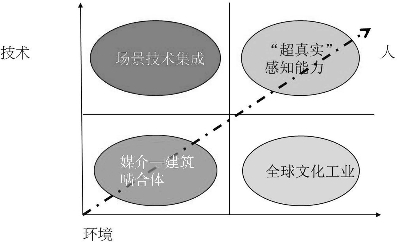

总结以上论述,可以看出人类的媒介观念,在移动互联时代有了巨大的转折。媒介不单单是世界的镜子,媒介内容也并非是复制或再现世界的镜像。媒介开始物化为我们的生活环境,甚至和建筑、城市环境结合在一起。互联网络和移动智慧终端实现了“超链接”,将我们在虚拟空间的活动和现实生活深度融合。而更深刻的是,在此“超真实”的时代,人类的主体性也被深刻影响,人的感官被媒介延伸而能创造“真实”。如此,全球贸易和消费体系,以及后来如哈维(David Harvey,《资本社会的17个矛盾》,Seventeen Contradictions and the End of Capitalism)和皮凯蒂(Thomas Piketty,《21世纪资本论》,Capital in the Twenty-First Century)指出的全球资本体系作为经济动力,都市环境的媒介化啮合作为时空动力,感官“超真实”制造的主体性动力,场景技术体系作为技术性动力,一起推动了“媒介化社会”的到来。如果以矩阵方式来表示,如图1-2所示。

对于媒介化社会理论的研究,在笔者看来仍存在着很多空白。拉什的全球文化工业概念,从批判的角度看,固然可归类为一种“公司殖民”现象,但同时也是一种现象学意义上的还原,深刻地揭示了全球化时代商业的跨文化影响力。全球资本、经济、贸易的流动,构成了人类前所未有的新的文化交流的景观,它是媒介化社会形成的经济和文化双重推动力。媒介—建筑啮合体构成了我们时代的半物质半信息化环境,而置身其中的主体感官感觉,也被不断训练着适应虚拟与现实融合的情境。只有从政治、经济、文化、主体性建构的多维度,才能深刻阐释数字化时代的人类命运。

图1-2 媒介化社会形成矩阵(作者自制图)

我们如何在媒介化社会的历史语境中,来观察、分析“场景时代”?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。