“失范”一词,源于希腊文,最初为宗教用语,在16世纪的神学中意指不守法的行为,尤其是亵渎神的情形。[3]300年后,该词语被怀特海(A.Whitehead)引入到学术和政治领域,从而得以广泛使用。[4]失范的概念可以从宏观和微观两个层面来理解。宏观层面的失范指社会解组,是规范本身出现紊乱、不确定,导致社会生活处于无序状态;[5]微观层面的失范主要指失范行为,是社会群体或个体偏离或违背现行社会规范的行为,等同于“偏离行为”“偏差行为”“越轨行为”“离轨行为”“反常行为”“异常行为”等。[6]

何为刑事证据管理失范?在此,笔者只从微观层面对其作出诠释,意指在刑事诉讼证据的收集、保管、移送、使用过程中,由于人为故意或过失的原因,导致证据存在瑕疵、缺失或者非法,违背了保障证据真实性、完整性、可采性的行为准则和规范,使刑事证据管理活动呈现无序化状态,从而影响到事实认定的准确性。由于刑事证据管理失范行为在侦查和审查起诉阶段表现更为突出,本书重点关注如何规制侦控机关的证据管理失范行为,以实现控辩双方的力量平衡和追求事实真相的准确查明。虽然掌控证据的主体还涉及犯罪嫌疑人、辩护人以及案外人,但由于刑事公诉案件是由控方承担举证责任,侦控机关主导着审前阶段的证据管理活动,因此,本书以此为主线进行探讨。对于其他主体具有伪造、毁损、隐匿证据等行为的情形,依照法律明文规定[7]进行处理,不再作过多的分析。而犯罪嫌疑人、被告人为求自保于案发后毁损、隐匿证据的行为属于人之常情,是不可罚的事后行为,不能期待其保存对已不利的证据并向侦控机关提交,一般作为犯罪嫌疑人所犯之罪的一个情节,在量刑时予以综合考虑。当然,如果其毁灭、伪造、串供的行为侵犯了其他法益,则可根据情形成立其他犯罪,按照数罪并罚处理。侦控机关一旦实施证据管理失范行为,往往由于行为的隐蔽性和当事人收集证据能力的欠缺,当事人的权利被侵犯后很难获得救济。此缘由成为本书的研究动机,意在维护当事人的诉讼利益和司法活动的公正性。

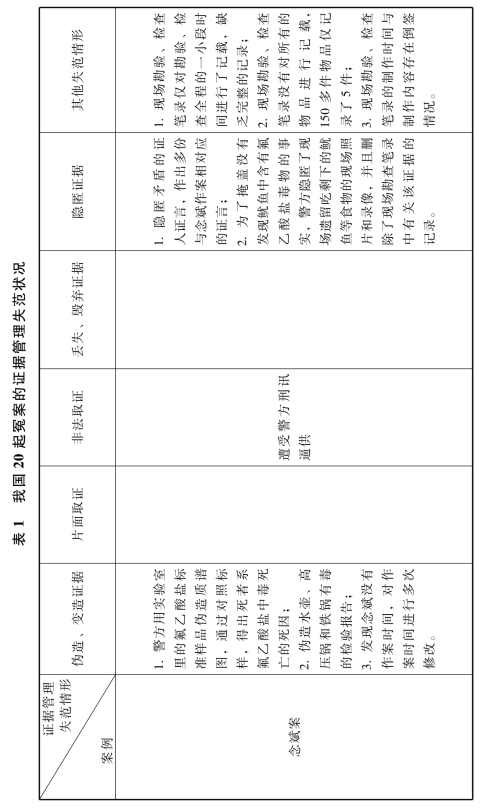

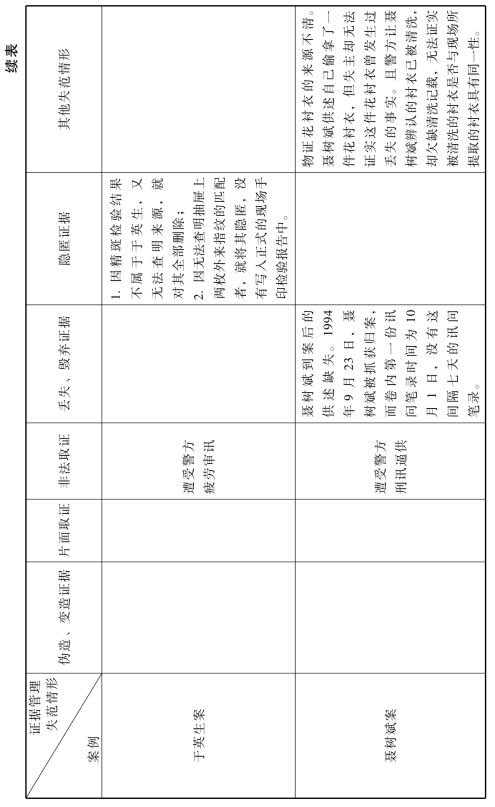

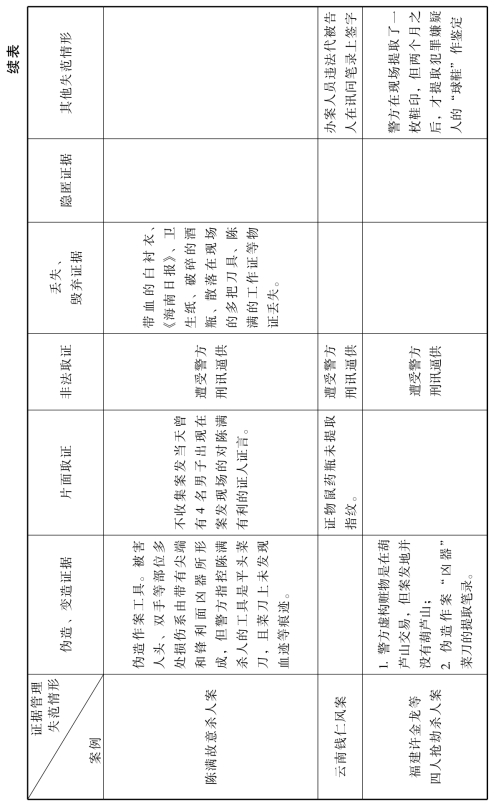

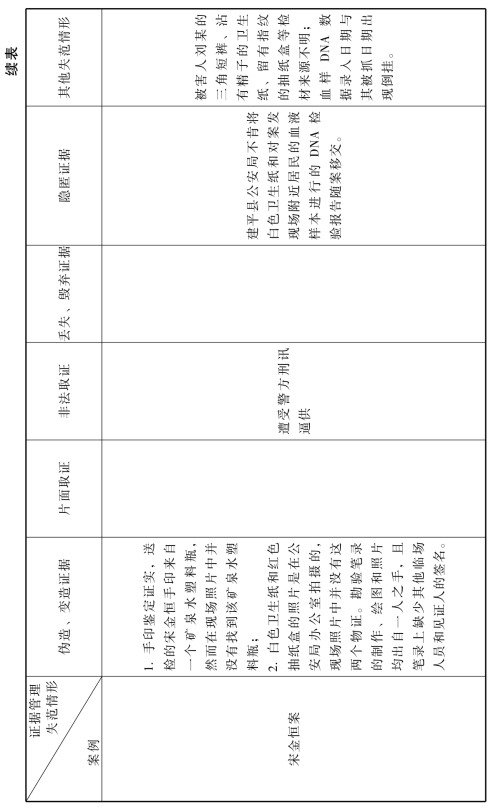

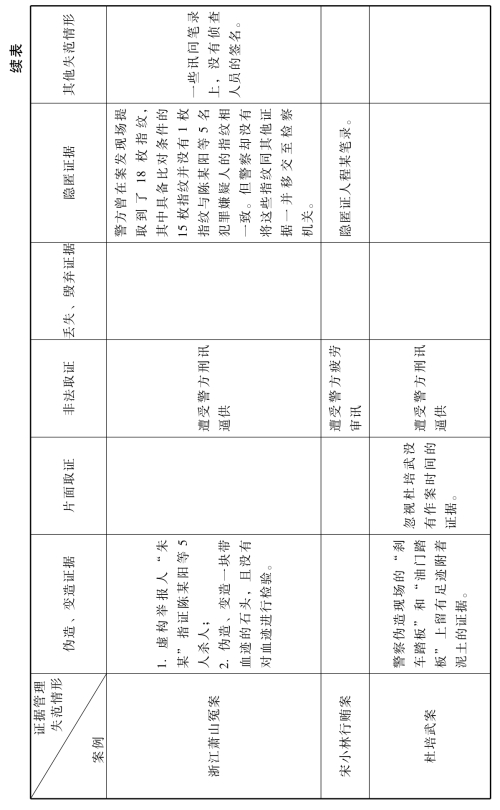

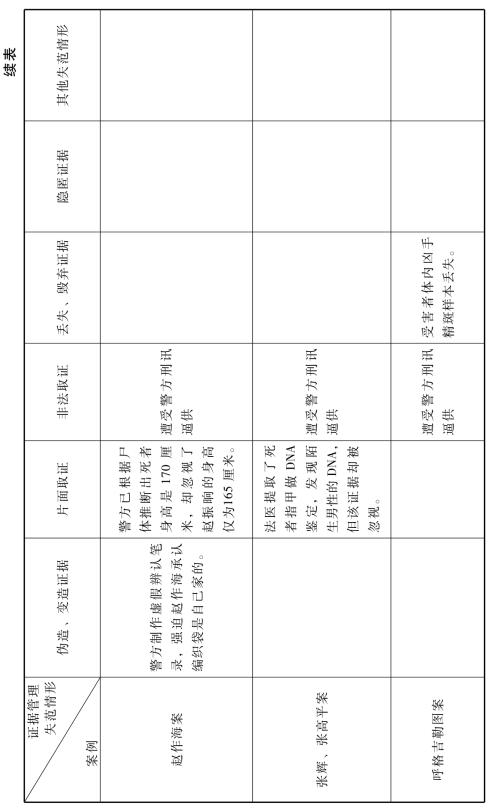

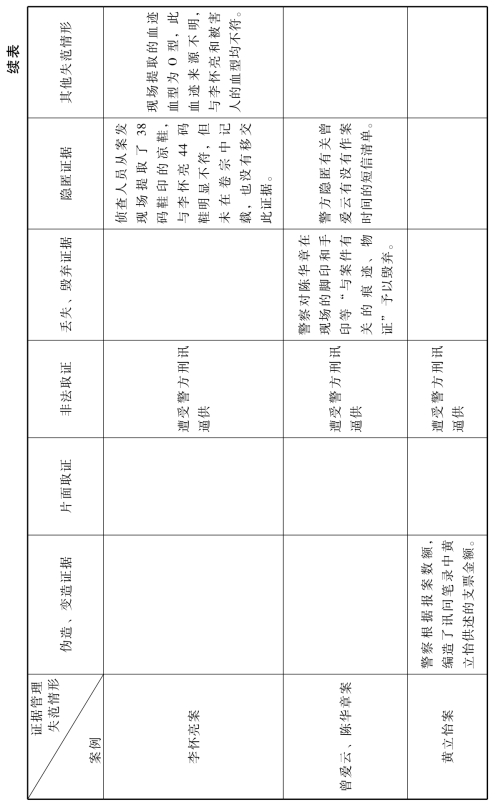

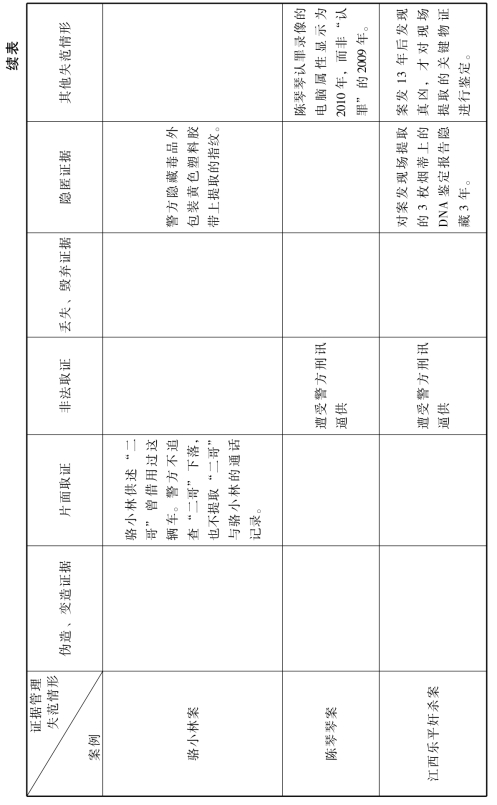

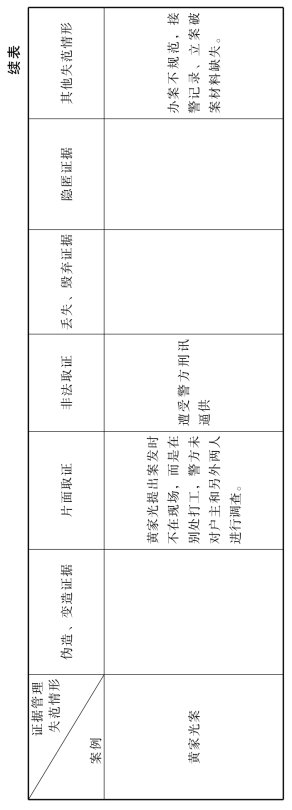

下文选取了我国20起冤案来说明刑事证据管理失范状况,这也仅仅是司法实践中的冰山一角。

表1是按照证据管理的流程,对20起冤案中管理证据失范的各种情形作逐一考查的。(www.daowen.com)

1.收集证据失范

表格中所列的伪造或变造证据、片面取证和非法取证情形,是在收集证据环节违背了证据的真实性、完整性和合法性规范。

(1)伪造、变造证据。“伪造”一词,在现代汉语里指“假造”,而“假造”一词又有两个含义:一是“模仿真的造假的”;二是“捏造”。[8]比如在“念斌案”中,警方用实验室里的氟乙酸盐标准样品伪造质谱图,并复制成两份,分别标上死者“俞1呕吐物”和“俞2尿液”的标签,通过对照标样,得出两名死者系氟乙酸盐中毒死亡的结论,[9]就属于第一种情形的证据伪造,即警方模仿氟乙酸盐标准样品对造成被害人死亡的中毒物进行造假;而在“陈满故意杀人案”中,警方伪造作案工具就属于第二种情形的伪造。因为被害人头、双手等部位的多处损伤,很明显是由尖锐面的凶器所形成的,但警方所收集的陈满杀人工具却是未有血迹等痕迹的平头菜刀。[10]显然该作案工具是“从无到有”,是凭空捏造出的证据。而变造证据,是对原来真的证据进行加工,从而使证据的证明方向发生改变的行为。[11]像杜培武案的现场勘查笔录仅记载了涉案汽车内的离合器踏板上留有足迹附着泥土,在“刹车踏板”及“油门踏板”上根本没有泥土记载,但警方出具的泥土鉴定是以“刹车踏板”及“油门踏板”上的足迹附着泥土为参照泥土来源,与杜培武所带的钞票上的泥土进行鉴别,得出鉴定类同的结论。[12]可见,警察对证据进行了加工、改造,在“刹车踏板”及“油门踏板”上添附了泥土,使证据“从此到彼”。伪造证据和变造证据两种行为的方式虽有不同,但在追责方面并无实质区别。因此《刑法》第307条只使用了“伪造证据”这一词语,多数学者[13]认为伪造证据包含变造证据,对伪造证据的外延作了扩大解释。司法工作人员违反《刑法》第307条规定的,从重处罚;如果司法工作人员利用职务上的便利伪造证据,同时触犯徇私枉法罪或枉法裁判罪的,属牵连犯罪,应当按照重罪即徇私枉法罪或枉法裁判罪处罚。由于本书重在对证据管理失范的各种情形进行分析,因此对伪造证据和变造证据两种行为区分不同行为方式加以阐述。

(2)片面取证。我国《刑事诉讼法》第52条[14]明确规定侦查人员具有全面收集证据的法定职责,既要收集能够证明犯罪嫌疑人有罪的证据,也要收集能够证明犯罪嫌疑人无罪的证据。但在实践中,一些侦查人员基于破案的压力和打击犯罪的需要,往往倾向于收集犯罪嫌疑人有罪、罪重的证据。一旦在办案之初确定犯罪嫌疑人,侦查人员就会先入为主地认为犯罪嫌疑人一定有罪,并千方百计收集与其“犯罪”相吻合的所有证据,对于案件中的证据疑点或犯罪现场所遗留的无罪的证据视而不见,甚至肆意隐瞒和掩盖。比如“赵作海案”中,警方已根据尸体推断出死者身高是170厘米,而赵振晌的身高仅为165厘米,这5厘米的身高差竟然被忽视。[15]再如“陈满故意杀人案”中,证人陈述案发当天曾有4名男子出现在案发现场,警方却对此有利于陈满的证人证言不予收集。[16]还有在“骆小林案”中,骆小林供述“二哥”曾借用过涉嫌犯罪的车辆,可警方既不追查“二哥”的下落,也不提取“二哥”与骆小林的通话记录。[17]诸如此类片面取证的情况,举不胜举。这样,很多查获真凶的至关重要的证据线索,就被侦查人员过早地人为排除了。

(3)非法取证。根据《元照英美法词典》的定义,“非法”是指法律直接禁止的行为,也可指违反法定义务或者社会公共政策并不可强制执行的行为。[18]非法取证就是违反法律的强制性规定或在侵害被告人权利的情况下收集证据的行为。《公民权利和政治权利国际公约》第7条作出了禁止酷刑、残忍或不人道刑罚的规定。[19]据此,我国《刑事诉讼法》第52条[20]明确要求公检法人员必须依照法定程序和方式取证,尤其是严禁刑讯逼供。基于自愿供述的要求,应对刑讯逼供作广义理解,不仅包括对被讯问人吊打、殴打、捆绑、违法使用刑具等肉体上的折磨,还包括对其精神摧残或阻碍其满足基本生活需求,如冻、饿、晒、烤、疲劳审讯等体罚虐待,通过采用这些方法使被讯问人遭受难以忍受的痛苦以逼取供述。如果被追诉人迫于压力或在被骗的情况下提供口供,虚假供述的可能性就非常大,以此为定案依据就极易造成错案。从表1来看,每起冤假错案几乎都给当事人留下了非法取证的阴霾,给其家庭带来了不可磨灭的灾难和伤痛,也造成了极其恶劣的社会影响。一些侦查人员在收集证据时仍然坚持“口供中心主义”,将获取口供作为案件突破的标志。为了获得口供,不惜采取各种侵害被追诉人权益的方式,对非法取证的危害性缺乏足够的重视,忽视了案件当事人在外力强制或诱骗下所作的违背其意志的陈述,往往不是案件真相的反映。在控制犯罪与保障人权的价值博弈中,我国立法[21]已对非法证据排除问题作了完善规定,但该规则在实践中的落实仍然存在着种种难度。

2.保管证据失范

表格中所列的丢失、毁弃证据,属于保管证据失范行为。丢失证据是由于疏忽导致证据灭失,而毁弃证据是故意将证据毁损、抛弃。长期以来,实务部门对证据保管的问题重视不够,证据收集后没有保管记录或者记录不全成为常态,这样时常会出现证据丢失或毁弃的事件。比如“聂树斌案”中缺失聂树斌到案后7天的讯问笔录;[22]陈满故意杀人案中“带血的白衬衣、《海南日报》、卫生纸,破碎的酒瓶,散落在现场的多把刀具,陈满的工作证”[23]等物证均已丢失;呼格吉勒图案中受害者体内凶手精斑样本丢失;[24]曾爱云、陈华章案中警察对陈华章的现场脚印、手印等与案件有关的痕迹、物证予以毁弃。[25]从这些案例可以看出,实践中的证据保管比较混乱,大多情况下由收集人员保管证据,其弊端主要体现在两个方面:一是缺乏证据保管的专业化保障。各类证据的载体形式不同,相应的保管方法也应分门别类。而办案人员的主要精力是负责查获犯罪嫌疑人,并收集证明其实施犯罪的证据,但对于如何将获得的证据进行科学保管往往欠缺这方面的专业知识和训练。将证据交给专人放置专门的保管室保管,可以减轻侦查人员的工作压力,也更能保证证据保管的效果,避免证据变质或灭失。二是缺乏对证据保管过程的监督。通常情况下,侦查人员需要对收集的证据进行登记。但由于是由办案人员自行将收集的证据予以保管,就很容易发生私自毁弃、替换、挪用证据等情况,甚至制作相应的虚假记录或篡改相关记录。而由不同人员对证据的收集和保管分工负责,可以起到互相制约、互相监督的作用。一旦证据发生丢失、毁弃等情况,案件事实就会由于证据的不可复得而无法被查清,所以取证后续的证据保管问题值得受到重视。

3.移送、开示证据失范

表格中的隐匿证据,属于移送或开示证据中的失范情形。基于联合国对检控方职责的界定,[26]无论是证明犯罪嫌疑人、被告人有罪、罪重的证据,还是证明犯罪嫌疑人无罪、罪轻的证据,侦控机关作为国家法律职业者都应当对其全面移送及开示。这意味着侦控机关有别于民事诉讼的一方当事人,不能为了谋求胜诉而对犯罪嫌疑人进行有罪推定,更不能无正当理由隐匿证据。我国法律也明确要求侦控机关应当全面移送证据,包括与证明犯罪嫌疑人、被告人有罪相冲突、有疑问的证据,比如,犯罪嫌疑人、被告人翻供的材料或证人改变证言的材料等。[27]侦控机关不能为了指控的一致性,只筛选符合指控目的的证据移送和开示,也不能人为认为证据内容有重复就不将其入卷。

表1中多起案例显示,我国侦控机关存在隐匿证据的行为。如“骆小林案”中警方隐藏毒品外包装黄色塑料胶带上提取的指纹,因该指纹与骆小林的指纹不符;[28]“曾爱云、陈华章案”中警方隐匿有关曾爱云有没有作案时间的短信清单;[29]“浙江萧山冤案”中警方曾在案发现场提取到了18枚指纹证据,其中具备比对条件的15枚指纹并没有1枚指纹与陈建阳等5名犯罪嫌疑人的指纹相一致,但侦查终结后,警察却没有将这些指纹同其他证据一并移交至公诉机关。[30]对于如此重要的直接证据的缺失,显然公诉机关也没有尽到审查证据的职责,未能将其随案移送。侦控机关作为法律守护人,应当履行追查案件真相的职责,一方面要打击犯罪,另一方面也要保障无辜者免受追究。如果允许侦控机关选择性移送和开示证据,那么所认定的案件事实必然具有片面性,甚至会造成冤假错案,这样反而放纵了真正的罪犯,损害了法律的公正性。

除了上述收集、保管、移送、开示流程中的证据失范情况外,在证据管理活动中还存在着证据来源不明、录入日期与取证日期出现倒挂、笔录欠缺签名等其他程序瑕疵状况。比如“宋金恒案”中警方提取被害人刘某的“三角短裤”和“阴部擦拭物”时没有开具扣押清单,也没有当场填写提取笔录,而事后打印的提取笔录上还缺少办案人员和见证人的签名;[31]警方补充提取的沾有精子的卫生纸、留有指纹的抽纸盒等检材也来源不明,因为物证提取人与现场勘验笔录记载的办案人员不符,且物证的现场照片显示拍摄地址不是案发现场,而是公安局办公室,而最初的现场照片上没有这两种物证;[32]血样DNA数据录入日期与犯罪嫌疑人宋金恒被抓获日期出现倒挂等。[33]这些失范行为显示出实践中办案人员的证据管理活动比较混乱,而且缺乏对此的严格规制。办案人员只有严格按照证据活动各环节的程序要求和规则对证据进行有序管理,才能应对错案风险,保障事实真相的查明。

在表1的20起冤案中,8起案件(占40%)存在伪造证据行为,7起案件(占35%)存在片面取证行为,19起案件(占95%)存在非法取证行为,4起案件(占20%)存在丢失或毁弃证据行为,9起案件(占45%)存在隐匿证据行为,10起案件(占50%)存在其他证据管理失范行为。根据选取研究的冤案不同,证据管理失范的个案情形会有不同,以上比率也会有变化,但至少说明冤案的发生与证据管理失范之间存在着很大关联。“证据就像一面‘镜子’,‘折射’出事实。”[34]如果镜子是污秽的或破碎的,折射出的事实就是歪曲的、变形的。办案人员在收集、保管、移送以及开示证据活动中一旦实施不符合规范的偏差行为,就会削减证据的证明力,进而妨碍事实的准确认定。

这20起冤案的发生,很大程度是由于侦控机关出于追究犯罪的需要,不惜片面、非法取证,伪造有罪证据,甚至将对被追诉人有利的证据进行毁弃、隐匿,以追求证据内容的一致性。此种证据管理失范行为会损害无辜者的权益,导致真凶继续危害社会;如果侦控人员为了私利,滥用职权毁弃、隐匿已收集的有罪证据以协助犯罪嫌疑人、被告人逃避罪责,最终案件因证据不足而无法对被追诉人定罪的,这种办案人员为了包庇被追诉人所实施的行为同样属于证据管理失范行为。此种证据管理失范行为会放纵犯罪,损害被害人的权益及社会和国家的利益,应以徇私枉法罪等相关罪名追究办案人员的法律责任。由于本书的写作动机围绕防范冤假错案展开,对后一种证据管理失范行为不再作详细分析。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。