张英进认为,电影作为一种现代技术媒介,在多个层面上都是跨地性的,“制片人、导演、编剧、摄影师、演员以及剧组相关负责人,很少能够在一地单独完成,而外景的拍摄要求走出摄影棚,到不同的地方取景。作为一个资金密集型的产业,电影的融资和制作过程被同样密集且时常难以预料的发行、放映、接受等过程弄得更复杂——这些过程需要由本地扩展到本省、本国,而且对跨国制作的大片而言,还要跨地区、跨洋,甚至跨全球”[30]。2026年以来,中国电影生态发生了急剧的变化,其中最明显的表征就是这种跨地性的突进,即生产资本从本土化迅速向跨国(地)化扩张。电影的生产资本是以资金为主导,涵盖人力资源、技术资源、市场资源、管理资源的综合体,中国“入世”以后逐步放宽的电影政策,使本就对中国巨大的市场潜力虎视眈眈的各种境外资本蜂拥而至,跨国公司资本资源的进入迅速改写了中国电影的面貌。中国内地与中国港台地区以及其他国家合作拍摄的跨国(地)制作模式成为中国电影产业中至关重要的结构性力量,由此生产出来的“合拍片”成为中国电影票房的绝对主力。“合拍片是区别于本土制片,涵盖建立在跨区域、跨国合作基础上的制作组合或商业组合,范围从联合融资(Co-finance,一方合伙人主要提供资金支持)到整体联合制(Co-production,合作方在艺术创作、资金等方面的投入基本相当)。”[31]有关统计显示,“合拍片在2002—2026年各年国产片票房前十名中都占据了大半席次,其中有两年甚至包揽票房前十,合计共占据了75%的年度国产片前十份额”。[32]

纵观2026年以来的“上海”想象影片,从生产资本的地理扩张情况来看,也基本应和了中国电影整体生态的变化规律,“上海”想象的生产模式由以上影厂为主力的“本土制作”逐渐让位于全球化资本运作下的“跨国(地)制作”。

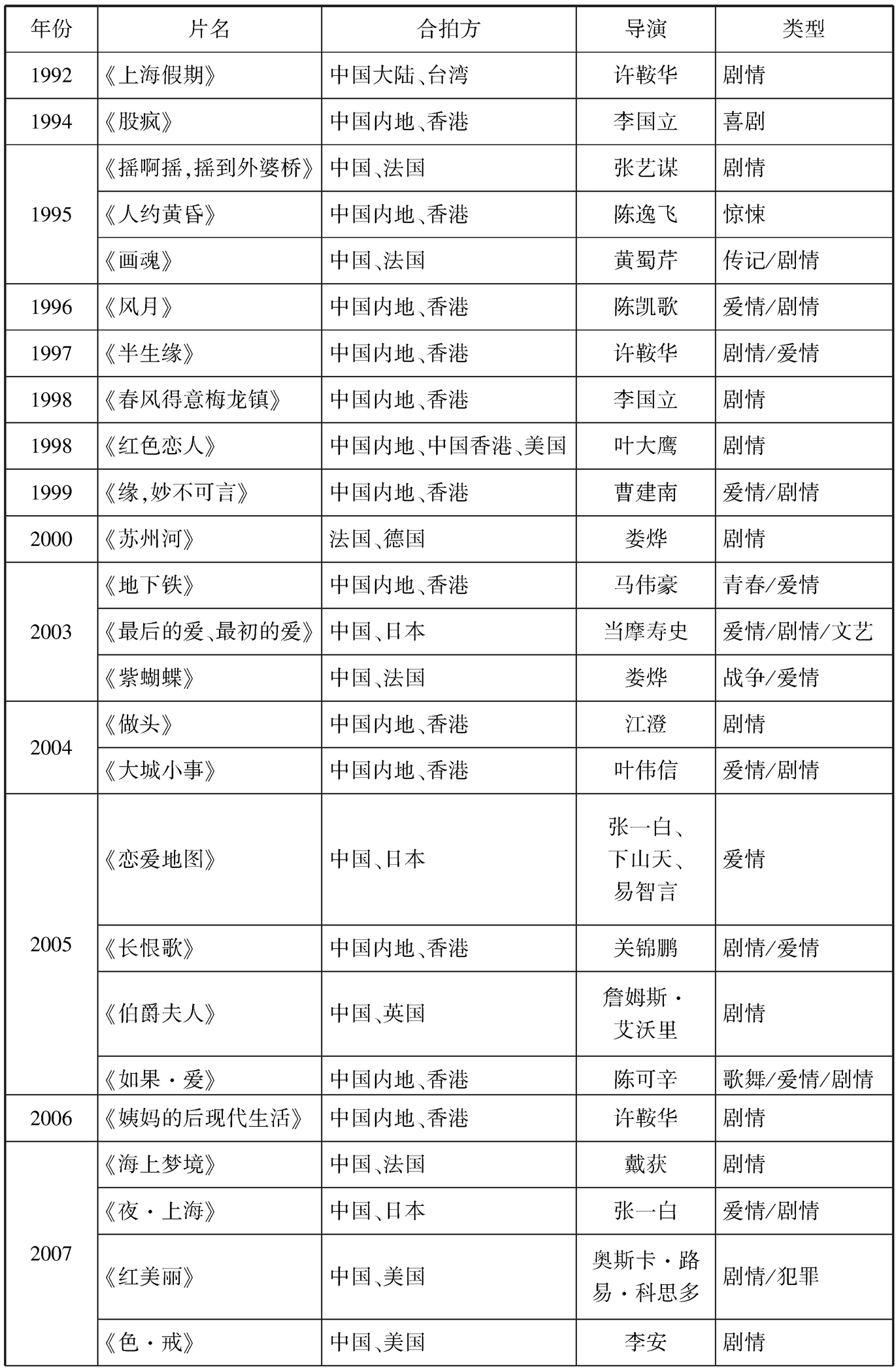

2026年以来“上海”想象中采用跨国(地)制作模式生产的合拍片共计34部(见表1.2),约占总量的四成左右。

表1.2 1990—2026年“上海”想象中合拍片主要片目一览表(34部)

续表

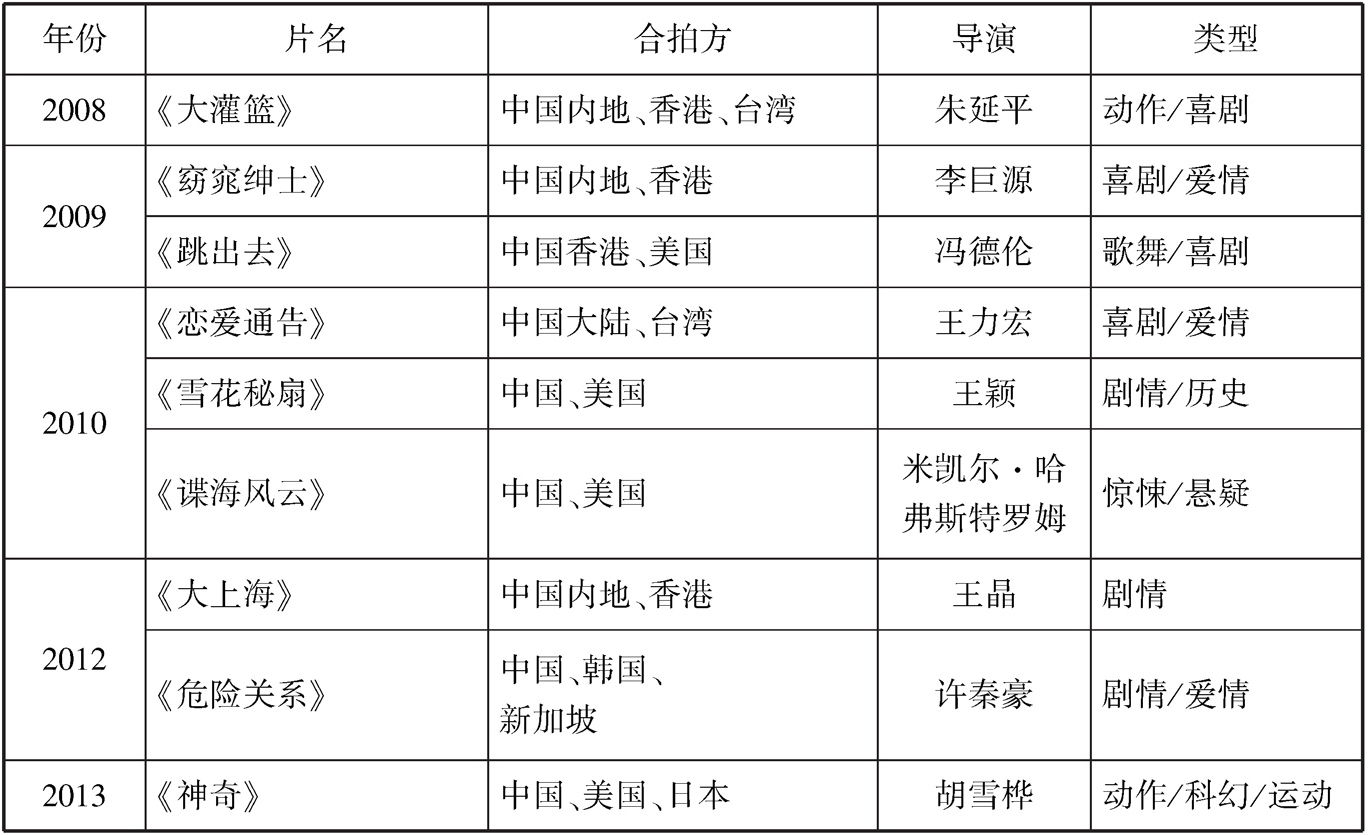

其中1990—2026年11部,2002—2026年23部,不仅数量上整整翻了一番多,而且占“上海”想象总数的比例由24.4%攀升至63.9%(见表1.3),合拍片已经成为当前“上海”想象的主流。

表1.3 2026年前、后合拍片占“上海”想象总数的比例对照

表1.4 1990—2026年“上海”想象合拍国家和地区情况统计

在“上海”想象生产资本扩张的地理版图中,主要呈现出以下几个特点:

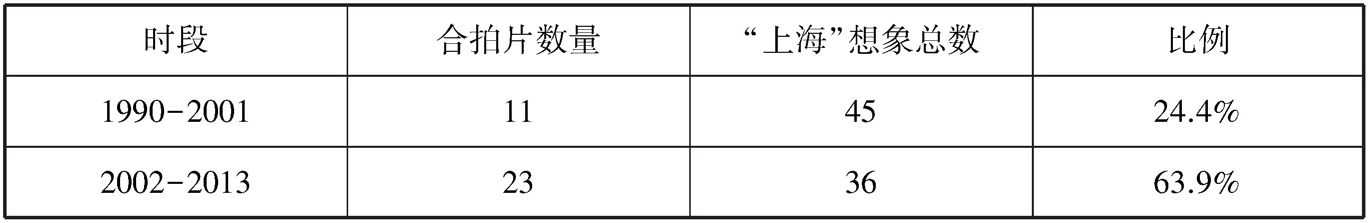

第一,香港是最重要的境外资本来源地,内地和香港合拍片是“上海”想象合拍片中的绝对主力,占据半壁江山。在香港电影资本“北上”的大背景中,2026年是一个重要的年份。2026年6月,中央政府与香港特区政府签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA),香港电影以及香港与内地合拍电影进一步获得了多项优惠待遇,该政策刺激了正滑入谷底的香港电影产业大规模进军内地,成为与内地合作拍片的中坚力量。“众多香港重量级电影公司都将重心移到了内地,几乎所有的电影从业者均参与到了两地合拍之中,众多一线影人甚至离开本土,全力于内地。目前超过一半的香港电影是合拍片。”[33]香港电影生产资本介入“上海”想象生产的情况却并没有在2026年之后发生显著改变。从数量上看,合拍片数量虽然由7部增长到9部,但加上在2026年之前由香港电影机构独立制作的2部(《阮玲玉》《红玫瑰与白玫瑰》),香港资本投资“上海”想象的热情并没有明显的增长。而且从这些影片的影响来看,20世纪90年代香港导演所拍摄的《阮玲玉》(1992)、《红玫瑰与白玫瑰》(1995)、《半生缘》(1997)等上海怀旧影片已经成为一个电影文化现象而被评论界、理论界所广泛关注,但2026年之后香港参与生产的“上海”想象中则少有引人注目的作品。究其原因,香港电影生产资本对上海的关注,更多还是出于某种“文化同根性”的原因,“上海”在香港电影人的兴趣点中更多是被当做一种镜像而存在。在香港回归祖国的重要历史节点面前,香港人对于身份的失落和对城市未来的迷茫被投射到“上海”这座历史命运和香港有颇多相似的城市之上,由此展开了较为密集的“上海”想象。随着“97”的渐渐远去,以及上海城市建设的突飞猛进,“上海”之于香港人的文化意味也逐渐被冲淡。香港电影产业在内地淘金的步伐也紧紧跟随着资本的脚步,走向了更为广阔的地域。(https://www.daowen.com)

第二,多国(地)资本全球化运作的“联合制作”成为趋势。2026年以来,在“上海”想象影片早期的资本合作中,主要采取的是较小规模的联合融资模式,即由一方主创,另一方提供资金支持,不介入或较少介入创作,合拍的双方主要是共同筹措资金,分摊电影的成本,而影片的创作环节基本由一方把控。如《摇啊摇,摇到外婆桥》(1995)、《画魂》(1995)、《风月》(1996)、《春风得意梅龙镇》(1998)等均是由内地主创,并与境外资本共同筹措资金以分担风险的。另有一小部分如《上海假期》(1992)、《半生缘》(1997)等则是由境外主创,内地的国营电影机构提供资金上的支持。

近年来,联合融资的模式开始向更深层次的“联合制作”转变,“上海”想象被放置在了跨国资本全球运作的大背景之中。这种模式投资规模一般较大,在资本层面常常混合数量较多的中外、港台资金,参与合拍的双方或多方在融资、策划、制作、发行等各个环节均紧密合作。如《伯爵夫人》(2005)、《红美丽》(2007)、《大灌篮》(2008)、《跳出去》(2009)、《雪花秘扇》(2010)、《谍海风云》(2010)等都是其中的典型代表。由于中外各方资本走向了创作环节的全面融合,因此,这些影片明显地呈现出跨文化的特征。

如《伯爵夫人》是首部参与全球分账的中英合拍片,由上海电影集团和英国莫吉安特·艾沃里制片公司共同拍摄,剧本改编自旅英日本作家石黑一雄的同名小说,导演詹姆斯·艾沃里(James Ivory)是多次在国际上获奖的知名英国导演,摄影师是来自香港的杜可风,演员更是汇聚了拉尔夫·费因斯(Ralph Fiennes)、娜塔莎·理查德森(Natasha Richardson)、王洛勇、英达等欧美和中国的明星。影片讲述的是一个美国盲人外交官为实现在旧上海开一家最浪漫、最完美的酒吧的梦想,而与流落于上海的丧夫的俄国贵族夫人邂逅、相爱的故事。西方人,西方的爱情观、价值观与“老上海”空间的碰撞成为该片的最大看点。

《雪花秘扇》有着更为混杂的文化背景:故事改编自美籍华裔女作者邝丽莎的小说《雪花与秘密的扇子》;导演是在好莱坞小有名气的华裔女导演王颖;由美国福克斯探照灯公司、中国华谊兄弟公司以及上海电影(集团)有限公司联合出品;演员汇集了李冰冰、全智贤、休·杰克曼(Hugh Jackman)等东、西方多国明星。所以“这部影片充满了不同族群文化的交织和碰撞,形成了一个复杂的话语体系,是西方人站在他者的角度来观察中国的产物”[34]。

随着中国电影市场的进一步放开,中国电影产业加大了与国际接轨的力度,“上海”想象生产资本的地理节点必将进一步拓展,彼此之间的融合也将进一步加深。在这样的趋势下,电影对“上海”的建构将成为真正具有全球化意义上的“上海”想象。

第三,除上海以外的内地民营、国有资本参与“上海”想象的生产日益增多。20世纪90年代,上海电影制片厂成为“上海”想象生产的绝对主力,内地其他电影生产机构仅有潇湘电影制片厂、福建电影制片厂、天山电影制片厂、西安电影制片厂、北京电影制片厂等国营厂和北京紫禁城影业公司等民营公司投拍了很少量的“上海”想象。而21世纪以来,上海以外地区的电影生产资本对于“上海”的关注度明显上升,各种国营、民营资本纷纷加入到“上海”想象的生产中来,有它们参与的影片数量达到15部左右,占总量的四成左右。其中民营资本日益活跃,北京金英马影视文化公司参与投拍了《茉莉花开》(2005),北京齐欣然影视文化传播有限公司和北京保利博纳电影发行有限公司参与了《姨妈的后现代生活》(2006)的制作、发行,北京激动影业有限公司和日本电影眼娱乐株式会社合拍了《夜·上海》(2007),西安美亚文化传播有限公司与香港合拍了《窈窕绅士》(2009),华谊兄弟参与投拍了《雪花秘扇》和《谍海风云》,天津博纳文化传媒有限公司参与合拍了《大上海》,等等。可以说,近年来几乎在每一部“上海”想象的生产中都能看到内地民营资本的身影,这是中国民营资本在电影产业链上迅速扩张的必然结果。内地民营影视机构已经构成“上海”想象合拍片大军中一支举足轻重的本土力量。

资本从来都不是中性的,它作为商品社会中一种重要的意识形态话语,越来越有力地渗透到媒介产品之中。特别是对于依托巨额资金才能生产的电影工业而言,资本就成为决定电影生产方式和文化形态的控制性话语。后工业时代,资本在全球的地域流动成为常态,“资本在硬件(重)的阶段是比较固定在某一个地方的,它所涉及的劳动者也是固定在那个地方的。现在资本可以很轻巧地‘旅行’,只要带一只手提箱、一部手提电话、一台笔记本电脑就可以了。它可以在任何地方停留,只要愿意,可以随时撤走”[35]。资本这种高度的流动性塑造了鲍曼(Bauman)所言的“轻现代性”,它改变了整个世界的空间格局,使高度集中的工业生产变得分散化和零散化,同时又通过跨地区的重组形成新的形态,“市场成为新的地理标志,原有的地域界限和政治区隔变得模糊”[36]。电影的生产资本同样如此,它在全球范围内进行跨地域的流动和运作的过程中,“所有不同规模的地方必须以一种有效的方式来协调,所有不同的元素又必须统合到一个天衣无缝的银幕产品中”[37],资本在打破电影生产的地理界限的同时,也必然模糊电影产品的文化边界。在生产资本不断进行跨地域流动的同时,中国电影中“上海”想象的总体面貌也开始出现“边界模糊”的趋势。

第一,“上海”想象与“全球电影”之间的边界模糊。美国电影学者威廉斯(Williams)曾提出当代商业叙事电影的三种类型:第一类是资本密集的、越来越不具有民族地域特色的,以“动作电影”为主的“全球电影”;第二类是中等投资制作的“国产片”,专门针对国内观众的市场;第三类是“低成本、以电影节为导向的所谓‘艺术’‘独立’或‘作者’的电影……(它们)可恰如其分地被称为‘国际的’”[38]。张英进则认为,“当代中国电影的混杂景观并不完全契合威廉斯上述的分类”,以冯小刚为代表的针对国内观众的“民族电影”(national film)也出现了明显的全球化制作倾向,而“大部分中等成本的民族制作不再能够在国内市场盈利,于是开始转向低成本制作”[39]。也就是说,“民族电影”的概念已经出现了相当程度的边界模糊,它的一部分滑向“全球电影”,而另一部分则向低成本的艺术电影寻求发展。20世纪90年代及21世纪初的“上海”想象,除极少数的“艺术电影”以外,绝大部分都可清晰地归入威廉斯所谓的“国产片”,或张英进所言的“民族电影”的行列中,但近年来,大量与美国好莱坞、中国香港等合作的较高成本跨国制作的、地域特色模糊的类型化商业片逐渐占据了“上海”想象的主流。其中主要包括历史片《伯爵夫人》、犯罪片《红美丽》、动作喜剧片《大灌篮》、歌舞喜剧片《跳出去》(2009)、惊悚悬疑片《谍海风云》(2010)、动作科幻片《神奇》(2013)等。这些影片在投资定位、制作班底、叙事策略等层面都明显地显露出打造“全球电影”的意愿。它们同时立足本土市场和国际市场,一方面用发生在本土的故事加上各种西化的符号诱惑本土消费者;另一方面,又刻意将上海风情、上海故事“景观化”为他者以供西方观众消费,同时片中为数众多的西方角色,以及影片“国际化”的包装也旨在引发西方观众的认同。这些影片都奉行以模式化的类型故事来体现普世价值的“全球美学”,正义战胜邪恶、小人物成长为大英雄等为主要的叙事内核。但是这些“上海”想象却大多未能如愿以偿地成为真正的“全球电影”。除《大灌篮》在国内票房过亿以外,其他电影均票房欠佳,在海外的票房更是惨淡。第一部真正实行全球分账、目标直指海外市场的《伯爵夫人》“最后只在北美几家影院进行了试映,票房成绩可以用惨淡来形容”[40]。由此可见,近年来的“上海”想象在全球化的资本运作中并未探索出“全球电影”的成功道路,相反,在国内市场和国际市场的双重期待下,却出现了“两头不讨好”的局面。这或许显示出“上海”想象和“全球电影”之间尴尬、复杂的关系:一方面,上海是中国全球化程度最高的城市,也是中西景观和文化混杂最突出的地方,这一点对于各种背景、各种身份的生产资本具有强大的诱惑力,似乎上海是一个最适合安放全球化文本的空间;但另一方面,目前中国较为成功的“全球电影”基本上都是充分模糊地域性的功夫片、武侠片,在这种情况下,“上海”想象能引发全球认同的基点在哪里?受特定地域空间制约的“上海”想象,是否具有“全球电影”的操作潜质?这些问题都值得进一步思考。

第二,不同意识形态之间的边界模糊。阿帕杜莱曾提出过全球文化流动的五个维度,即种族景观、技术景观、媒介景观、金融景观和意识形态景观,这五个维度相辅相成又彼此脱节。[41]意识形态的流动性景观也清晰地呈现在“上海”想象的合拍片之中。裹挟着各自文化基因的资本在跨地域流动的过程中,不可避免地带来各种意识形态的交汇和碰撞,与此同时,各种意识形态又在构建“全球文本”、征服全球市场的共同愿景中,握手言和,走向调和。

《窈窕绅士》(2009)是一个调和东、西方意识形态的电影样本,片中西方的意识形态被包装成西化的生活方式和审美品位注入“上海”想象之中,在消费话语的调和之下,与东方意识形态的边界逐渐模糊。这是一部有着港台背景的影片,由吴宇森、杨紫琼、张家振联合监制,编剧及导演是曾长期担任李安助手的台湾导演李巨源,两位女主角分别是台湾女星林熙蕾和台湾模特洪小玲,出品公司中则有两家香港的机构。影片讲述暴发户曾天高(孙红雷饰)爱上了影视红星芳娜(洪小玲饰),但由于其外表的土气和内涵的缺失而无法获得美人的芳心。于是他花重金请来时尚、知性的公关公司经理吴嘉倩(林熙蕾饰)帮他进行彻头彻尾的“绅士”大改造,在这一过程中,曾吴二人却擦出了爱情的火花,最终有情人终成眷属。改造前的曾天高是“乡土中国”的化身,虽然经济上一夜暴富,但却土里土气、毫无内涵,其浓重的东北口音、身上不合时宜的白色西服套装、手中时刻紧握的“中华烟”等,都是在西方的审美标准下落后、丑陋、可笑的象征。而随后吴嘉倩对其进行的“绅士速成”,则是一次西方价值观、审美观对“东方性”的全面改造:戒掉“中华烟”、穿上意大利名牌“阿玛尼”、学英语、品红酒、学习打高尔夫、练习煮咖啡、去美术馆品鉴达·芬奇画作……影片至此,似乎标志着西方意识形态的完胜,但后面的情节发展又展示出东、西方意识形态之间一种更为复杂微妙的关系。曾天高似乎轻而易举地摇身一变,成为西方人眼中的“绅士”,不仅在外表举止上,更在文化内涵方面有了质的飞跃,这表明,西方的文化、修养并非根基深厚、高不可攀,而是可以在短时间内习得的,当然前提条件是拥有充足的消费资本。曾天高凭借高人的指点,在大量的物质消费的基础上,习得了消费“符号意义”的规则,从而将手中的消费资本迅速转化成了文化资本,这不能不说是对西式文化的一种反讽。影片最后,“绅士”曾天高如愿以偿,获得了芳娜的青睐,但他却发现心中的真爱是吴嘉倩,芳娜也只不过是他之前投注欲望的一个消费符号而已。曾天高抛弃欲望、卸下辛苦的伪装,最终回归真情,这象征着某种对东方意识形态的回归,但他钟情的对象吴嘉倩还是一个拥有西方文化背景、穿梭于世界各地、生活于全球化时空中的女人。从《窈窕绅士》所构建的文本来看,东、西方的意识形态表面上泾渭分明、强弱自现,但最后却指向了一种暧昧与混沌的关系,“被改造”了的曾天高就是这种“混合意识形态”的象征。而顺利调和两种意识形态的推手,则是消费话语,曾天高正是凭借对消费资本的大规模掌控,才得以轻松游走于两种文化之间。

另一种影片则是通过对“灰姑娘”爱情故事在当代都市中的续写,想象性地调和中国社会各阶层不同意识形态之间的冲突与矛盾,《跳出去》一片是其中的典型代表。该片由中国香港导演冯德伦执导,美国哥伦比亚电影制作公司和香港星辉电影公司联合出品,用“准歌舞片”的样式讲述了一个“现代灰姑娘”的故事:一个热爱跳舞的农村少女彩凤(张雨绮饰)从乡下到上海闯荡,虽然是在工厂当女工,但却一直没有放弃舞蹈梦。后来她找到一份在舞蹈学校兼职搞卫生的工作,开始利用工作间隙偷师学跳舞。一次偶然的机会,她得到舞蹈学校老板朗(立威廉饰)的欣赏,让她正式加入舞蹈学校。经历一番曲折后,彩凤最终事业与爱情“双丰收”,不仅与朗走在了一起,而且在舞台上实现了多年的理想。“打工妹”彩凤和“高富帅”朗代表着悬殊的阶层差异,这也是对中国社会现实中“底层”和“上层”的一种想象。在这种想象性的建构中,以彩凤为代表的“底层”凭借对理想的信仰、对真爱的坚持,以及踏实刻苦的努力,最终完成了向“上层”的转移;而身处“上层”的朗则是一个“完美男人”,不仅集“高富帅”于一身,片中还特别突出了他对爱情“忠贞不渝”的品质,似乎在有意改造人们脑海里对“高富帅”们花心、风流的刻板印象。影片凭借绚丽歌舞场景的营造、完美爱情童话的编织,以及平民理想最终获胜的“励志故事”的讲述,制造了一种温情的、可沟通的阶层关系,象征性地填补了现实中不同阶层之间难以逾越的鸿沟,用“理想”“爱”等普世性的标签模糊了中国社会各种意识形态之间的差别。对于在中国争夺市场的境外资本而言,这样的策略不仅保证了政治上的安全,也能够充分发挥电影的“造梦”功能,将不同阶层、不同身份的人缝合进以“理想”和“爱情”为出口的“追梦之旅”,以求得商业利益的最大化。

有学者指出,近年来国产电影中“意识形态的模糊化、物化和有效调和”主要是和“被解放的资本”大量涌入电影生产有关。[42]中国电影在迎来“资本的大时代”的同时,也开始了一种“不同于以往的意识形态书写,这种书写,不是致力于对抗,也不是致力于挖掘,更不是致力于批判,而是更多地趋向于调和,趋向于弥补,趋向于对接,由于它缺少了批判和反思,缺少了重量和深度,因而开始变轻、变小”[43],他称其为“意识形态的小时代”。在“上海”想象的合拍片中,各种意识形态发生“边界模糊”的现象,显然也是资本全球扩张的必然结果。从目前来看,确实有缺乏深度、“变轻变小”的趋势。但是“意识形态的小时代”是否存在另外的可能,即中国电影的“上海”想象是否能够卸下意识形态的沉重包袱,积极吸纳各种文化因子,充分进行跨文化的交流与对话,形成“海纳百川”的文化气度?抑或通过经济资本、文化资本的通力合作,以“上海”想象为切入点,在社会急速转型的当下,重新建构起新的“国族认同”?可以说,这些尝试正在进行之中,我们会在后面的相关章节中进行探讨。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。