《最高人民法院公报》(以下简称《公报》)案例栏目从1987年第4期第一次刊登知识产权案例以来,对各类知识产权民事纠纷(如著作权、专利、商标权属及侵权纠纷、反不正当竞争纠纷等)以及个别知识产权刑事和行政案件,作出了指导。在创刊至今的40年时间里,《公报》案例以知识产权为案由的案例超过200件,其中最多的是关于知识产权权属、侵权纠纷的案件,约占《公报》知识产权案件的一半以上,有关垄断纠纷的案例数量最少,有关知识产权与竞争纠纷的案例数量居中。[52]另有学者将《公报》案例分为新类型案件、有重大影响的案件、正确适用法律的案件、疑难案件和创造司法规则的案件等类型,并做出统计发现公报知识产权案件中最常见的是正确适用法律的案件,其次是新类型案件和创设司法规则的案件,而有重大影响的案件和疑难案件数量较小。[53]《公报》案例的特点并不鲜明,使得案例并非因典型而上《公报》,而是因为上《公报》而典型。《公报》案例的学术意义上的典型性虽然受到质疑,但是无可否认的是由于经过最高人民法院审判委员会讨论或者最高人民法院领导审定,《公报》案例具有权威性,从《公报》创刊开始就成为各级法院所参照的重要的指导性文献。有学者分析了1985—2014年的《公报》知识产权案例,从其分析数据显示《公报》案例中著作权、专利、商标、反不正当竞争的案件数量大体相当(39~44件),技术合同案件则只有以上各类型案件的四分之一(10件),最少的是植物新品种权案件(3件)。[54]另外,从宏观上看,最高法院以及地方法院对于知识产权案件日益重视,体现在《公报》案例的数量自2010年之后稳定增长。[55]值得注意的是,《公报》案例中专利和商标的案件数量均衡,但在审判实务中,商标案件数量大并且增长很快,专利案件数量少并且增长率不高,也就是说《公报》案例的类型和数量分布并不是严格针对审判实务的现实来确定典型性,而是同时参考了案件的新颖性和审理的复杂、难易程度等因素。虽然专利案件在实际案件中不算多(例如与商标案例数量相比),但专利案件的处理难度较其他类型案件困难,因此更可能被选为经典案例作为参考和指导。《公报》案例也体现出司法机关对于疑难案件中适用法律的不确定的解释:例如对于近年来出现在《公报》案例中的专利无效案例,有些案件在程序上经历了专利复审委员会宣告无效,到北京一中院一审、北京高院二审、最高法院再审这一系列程序。依审级,法院对于无效裁决的支持率不断降低,从中可见最高法以及高法在法律解释和适用问题上与一审法院和专利复审委员会的分歧。其他有关专利、商标、著作权和反不正当竞争等再审案件中,《公报》案例也体现出最高人民法院全部推翻地方两级法院裁判结果的案件数量明显多于支持两级法院裁判结果的案件数量。[56]

除了《公报》案例之外,最高人民法院从各省高院呈报的案件以及本院知识产权庭审理的案件中筛选出典型案件予以发布,逐渐形成了发布年度典型案件的传统。[57]2008年起最高人民法院开始每年公布知识产权司法保护十大案件,并明确表示发布典型案件的主要目的在于指导各级法院的法律适用,统一司法的裁判规则。一开始倾向于指导法律适用和宣传示范引导地方各级法院的裁判工作,后来明确提出了典型案例的示范引导作用以及进一步明确新型、复杂、疑难案件的裁判规则。[58]对2008年至今的年度十大案件的统计分析可见,典型案件中的民事案件数量最多,行政案件和刑事案件的数量都很少(只有民事案件的六分之一到五分之一),而刑事案件最少。民事案件中商标案件最多,约为案件总量的三分之一,其次是专利案件,著作权和不正当竞争案件在历年的十大案例中数量较少。但是十大案例中用以指导法律适用的案件并不多,并且在实践操作中下级法院的疑难复杂案件并未反映在对最高法院的案件呈报上。有学者调查分析指出是因为十大案件的遴选机制指标化倾向,法院内部案例报送考核的是数量而非质量,导致下级法院为了完成考核,并且为了减少给工作带来的麻烦,倾向于选择报送案情简单、程序瑕疵较少的案件给上级法院,致使越简单越没有问题的案件越有可能成为十大案件,而真正的疑难复杂案件却难以上报到最高人民法院。[59]最终的十大案件并没有很好地完成典型案例的示范引导作用以及指导价值,仅承担了法制宣传的任务。十大案件在筛选、发布以及后续指导疑难典型案件的效果上并不明显。

我国的指导性案例从2010年开始出现,到2013年11月公布第20号指导性案例,才首次出现知识产权指导性案例。[60]至2017年共发布了20件知识产权指导性案例。[61]

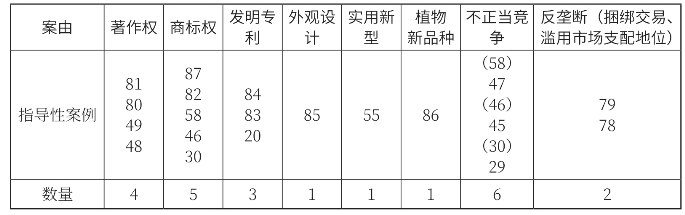

表5-1 知识产权指导性案例类别分析(2013—2017)

其中,有关著作权的指导性案例4件,商标权5件(其中第87号指导性案例同时属于刑事案件),发明专利3件,外观设计和实用新型各1件,植物新品种1件,不正当竞争6件,反垄断2件(包括捆绑交易、滥用市场地位)。需要说明的是,同时属于商标和不正当竞争的指导性案例有4件。从数量上看,涉及不正当竞争的指导性案例最多、其次是涉及著作权和商标权的案例。

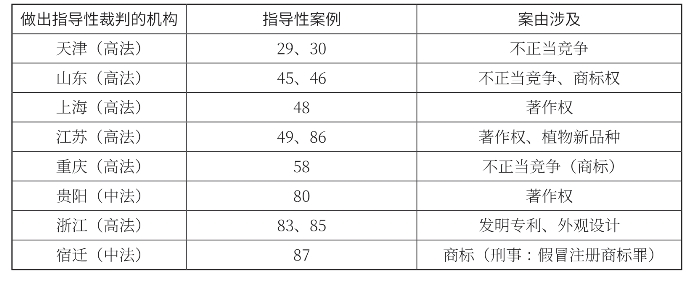

从指导性案例做出的机构分析,最高人民法院7件,天津、山东、江苏和浙江等地的高级人民法院各2件,上海市高法1件,贵州省贵阳市中级人民法院1件,江苏省宿迁市中级人民法院1件。从案由上看,最高人民法院做出的裁判案例涉及范围最广,包括不正当竞争、著作权、发明专利、实用新型四种类型,但不包括商标权、外观设计和植物新品种这几类型的案例,其他法院均只涉及一至两种类型。

表5-2 做出知识产权指导性案例的裁判机构分析(2013—2017)

续表

从地理位置分布来看,现有的知识产权指导性案例生成的区域大多集中在我国东部地区,以北京、天津和山东为代表的北方法院,以上海、江苏和浙江为代表的南方法院,以及以重庆、贵阳为代表的中部法院。现有的知识产权指导性案例的生成区域并不包括广阔的西部地区、(北京以上更)北部、南部(尤其是沿海经济发达地区)和(以武汉、郑州、西安、长沙等地为中心点辐射的)中部地区。一个解释是2010年至今,案例指导制度仍处于初步探索阶段,地方法院对于案件的筛选和推送以及最高人民法院对于指导性案例的筛选和发布都需要时间。另外,北京法院受理的知识产权案件数量远远超过其他法院,上海、江苏法院的知识产权审判能力处于领先水平,这可以从侧面解释指导性案件的产生地。但从2014年开始,北京、上海、广东均设立了知识产权法院,并且广东地区经济发达,知识产权指导性案例却至今未出现产生于广东地区法院的裁判,是较为奇怪的现象。(www.daowen.com)

从发布时间上看,近年来知识产权指导性案例上升明显,2015年发布的两批指导性案例中知识产权类有六例,占2015年发布指导性案例的50%,而2017年3月发布的第16批10件指导性案例则全部涉及知识产权。[62]知识产权类指导性案例总数超过发布的全部指导性案例总数的五分之一。知识产权指导性案例分布于最高人民法院发布的第5、7、10、11、12、16批指导性案例中,从发布的批次可见,在近年来数量上升趋势明显,重要性日益显著。

另外,从类型上看,如果将指导性案例的类型分为准立法型(或者规则创制型、造法型)、释法型(或者法律适用型、事实认定型)和宣传型(或者工作指导型)[63],那么经过分析可见我国目前的知识产权指导性案例主要是第二类,即释法型(或者法律适用型、事实认定型),较少关于准立法型(或者规则创制型、造法型),单纯为宣传目的案例也较少(但每一个指导性案例都有宣传的功能),具体见表5-3。

表5-3 知识产权指导性案例的功能类型分析(2013—2017)

续表

从上表可以看到,现有的知识产权指导性案例中具有准立法特点的较少,比较明显的准立法型案例是第20、80、86号指导性案例,并且第86号案例在准立法功能上显得更纯粹一些,而20、80号案例也可以被划归为释法型。[64]其余大部分案例(14个案例)为释法或法律适用型案例。释法型和法律适用型有时候难以精确区分,例如第82号案例。而其他在本文标为释法型或法律适用型的案例,在广义解释下可以归为一类。本书的区分旨在将案例的功能更侧重于解释立法意图或法律文本还是更侧重于指导具体案例之间做出区分。值得注意的是,经过研读案件的裁判要点、基本案情和裁判理由,本书认为有些案例不纯粹属于知识产权指导案例,而更适合认定为裁判规则案例,即第49、84、85、87号案例。这几个案例都是关于证明责任分配的标准、举证责任规则、证据认定规则的解释,与知识产权的法律和事实认定均无紧密的关系,而属于裁判规则或者说程序性的指导规则。

如果根据最高人民法院2010年颁布的《关于案例指导工作的规定》第2条的规定,即将案件类型划分为(一)社会广泛关注的;(二)法律规定比较原则的;(三)具有典型性的;(四)疑难复杂或者新类型的;(五)其他具有指导作用的案例,那么目前的知识产权指导性案例中多数属于第二类“法律规定比较原则的”,代表性案例如第45号,对反不正当竞争法第二章第五到十五条列举式规定的解释。其次是第三类“典型性”案例和第五类“其他指导作用”的案例,例如第58号案例对“老字号”商标权的认定,第79号案例对“搭售”在反垄断法意义中的解释,第80号案例对“民间文学艺术衍生作品的表达”是否是作品的解释。再次是第(四)类中的“新类型”案例,如第86号案例中对于植物新品种案例关于“互相授权许可”的规定,以及第78号案例中关于如何界定“相关市场”的分析。第一类“社会广泛关注”的案例在知识产权指导性案例中也有所体现,如第78号案例关于受到大众关注的奇虎和腾讯公司关于滥用市场支配地位的诉讼。相比较而言,第四类“疑难复杂”的案例在目前知识产权指导性案例中并未体现。

另外,法院对知识产权指导性案例的后续援引从现有的资料看并未体现。从不限于知识产权指导性案例的总体援引和应用上看,判决书中法官主动提及援引的案例较少,不到现有分析数据的8%。[65]具体以最早公布的知识产权指导性案例第20号为例,笔者于2017年3月21日以“发明专利”为关键词搜索中国裁判文书网可获得超过3600条文书结果,加上关键词“临时保护期”筛选后获得47条结果,其中在2013年11月(也就是指导性案例第20号公布日期)之后的有29条,并且有重复性案例(如段育红案经历一审、二审等程序,出现多个裁判文书版本)。对这29条结果逐一阅读后,没有一件案例援引了指导性案例20号。笔者以“指导性案例”空格加“29”搜索北大法宝“司法案例”库“正文”部分,试图查找关于指导性案例29号的案例援引情况,获得282条记录,其中判决书254条,案由为“知识产权”的有18条,而在以上结果中以“不正当竞争”进行全文搜索仅得到1篇,且为与指导性案例29号同期发布的指导性案例30号,同时对这18条案例的裁判要点或关键词(不正当竞争)“命中”部分进行核查,从以上检索中也未见对指导性案例29号的后续援引。[66]同样的方法比对指导性案例30、45、47、48、49、55、58、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87号,仅从时间上就未发现2014年之后(即大部分指导性案例发布时间之后)的援引案例,这部分是因为知识产权指导性案例版本时间较其他案件晚,后续法院考虑援引和适用的时间周期还未到,部分是因为现在确定为知识产权指导性案例的案件争议性较小,法院无须援引即可正确判断,从一个侧面说明现在的案件“普遍指导”功能未完全体现。[67]

另外,除了法院不主动援引指导性案件之外,从现有的检索结果看,法院对诉讼当事人提请援引的指导性案件也不做正面回应。例如值得注意的是,经检索发现,被后续案例提到的唯一一个知识产权指导性案例是第46号,即2016年《泸州老窖股份有限公司与四川泸州泸川酒厂、四川丰坛酒业有限公司、武汉金中经济发展有限公司侵害商标权纠纷案》,在该案中,被告为支持其抗辩主张,在提交证据部分申请援引指导性案例第46号,但法院认为不属于证据不予采信,并且在裁判理由部分也并未提及指导性案例第46号是否适用于本案。[68]虽然指导性案例的确不适宜在证据部分提交,该案的法官的确可以不对是否援引指导性案例进行回应,但实际上我国的案例指导制度并未明确规定诉讼当事人应当如何援引指导性案例:在2010年《最高人民法院关于案例指导工作的规定》中没有规定,而在2015年的《实施细则》第十一条第二款虽然添加了公诉机关、案件当事人及其辩护人、诉讼代理人引述指导性案例作为控(诉)辩理由的,案件承办人员应当在裁判理由中回应是否参照了该指导性案例并说明理由的规定,但引述指导性案例作为控(诉)辩理由的应当在(起诉状、答辩状)哪一部分提请人民法院参考指导性案例,提请的格式如何,案件承办人员应当回应但如果没有回应又应当怎么办等问题上均没有说明。笔者认为,在案例指导制度建立的起步阶段,如果当事人主动比对和申请援引指导性案例,即便在文书形式上存在瑕疵(例如本案将指导性案例作为证据提出),法官也应当在判决理由部分主动进行回应,以体现通过司法判决定纷止争的功能。建立案例指导制度,如果没有法院进行后续援引,就成为形式上的指导而非真正的指导,而未体现最高人民法院引导司法体制改革的初衷。换句话说,案例指导制度的重心应当是建立、督促和保证各级法院对指导性案例的后续援引制度。而从目前的知识产权指导性案例的援引情况看来,对案例指导制度的建设仍然任重道远。

2015年,全国首家司法案例指导研究基地——最高人民法院知识产权案例指导研究(北京)基地在北京知识产权法院成立。在探索知识产权案例指导制度上,北京知识产权法院强调指导案例事实上的约束力,提出重视先例,以法律为主,案例为辅的原则,设想将案例指导意识融入法官审判实务中,允许律师在庭审时引用在先判决,要求法官在判决书中引用和阐释先例,并建立指导案例数据库系统,从多项改革中贯彻审判为中心的指导思想。[69]从《公报》案例,到十大案例,到指导性案例制度的建立,法院系统内部逐渐形成较为统一的立法解释标准和类案同判的机制。以审判为中心,就是将判决活动的重心从对立法的僵硬解释转移到对当事人具体诉求进行合法说理。社会公众尤其是案件当事人、利益相关人可以阅读这些示范性的指导性案例,对案件结果形成自身的合理预判,节省司法资源。另外,当事人可以要求法官参照指导性案例进行裁判,而法官必须对该指导性案例是否适用待决案件进行说理。这一过程,实际上是当事人和法官共同创造判决书的说理部分内容,而指导性案例则成为说理的依据,相当于通过对指导性案例的援引与否的解释进行立法解释。而与以往仅有法官进行立法解释不同,法官和当事人在诉讼活动中依据指导性案件进行说理或说服的活动,实际上是一种通过诉讼活动进行立法解释的活动。也就是在这一过程中,法官以及当事人的意愿(wish)和意志(will)与立法者的意图(intention)之间产生关联,立法和司法活动和普通人的生活产生实质性的交流与互动。法官和当事人共同参与了现实中的法的识别甚至是创造,而这种现实中的法又是和立法者之前创造的文本的法相互呼应而非截然对立或者不相关照的。在这一过程中,案件当事人、利益相关人以及法官都参与到了法的识别、确认或者续造活动,也可以说属于广义上的协商立法行为。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。