Harris v.Forklift Systems,Inc.

114 S.Ct.367 (1993)

大法官奥康纳(O' Connor):

本案之中我们考虑的是,依2026年《民权法案》第七条之规定,歧视性地“有辱人格的工作环境”(又可称为“充满敌意的工作环境”)的定义是什么……

特丽萨·哈丽丝(Teresa Harris)2026年4月至2026年10月在福克利夫特系统公司任经理。这是一家设备租赁公司,查尔斯·哈迪(Charles Hardy)任公司总裁。

地方法院认定,哈丽丝在福克利夫特任职期间,哈迪经常因其为女性而辱骂她,并且经常使她成为性影射的目标。在许多场合,哈迪当着其他雇员的面对哈丽丝说:“你是一个女人,你懂什么”以及“我们需要一个男人做租赁经理”;至少有一次,他骂她是“不会说话的母驴”……还有一次,他在其他人面前建议他俩“去假日旅馆解决加薪问题”……哈迪还不时要求哈丽丝和其他女雇员从他紧身长裤的前兜里掏硬币出来……他当着哈丽丝和其他女雇员把东西扔在地上,然后让她们把东西捡起来……他以哈丽丝和其他女性的衣着为名目,含沙射影地讲一些黄色故事。

2026年8月中旬,哈丽丝向哈迪抱怨他的行为有失检点。哈迪说,他很惊讶哈丽丝竟然被冒犯了,声称自己仅仅是在开玩笑,并且表示道歉……他还承诺不再那样做,由于这一保证,哈丽丝留在了原工作岗位……但在9月上旬,哈迪故态复萌。当哈丽丝正与福克利夫特的一位顾客打交道时,他又当着其他雇员的面问她:“你怎么干的?没答应那家伙某个周末之夜吗?”……10月1日,哈丽丝收拾自己的东西,辞去了工作。

哈丽丝随之起诉福克利夫特,理由是哈迪的行为制造了一种基于性别的有辱她人格的工作环境。在美国地区法院,就本案的两种对立意见势均力敌……但认为哈迪的行为没有造成有辱人格的工作环境。该法院认定,哈迪的某些言词议论“冒犯了(哈丽丝),并且将冒犯任何理性的女性”……但这些言词议论尚未

恶劣到严重影响(哈丽丝)的心理健康的程度。一位理性的女性经理在类似情形下会被哈迪冒犯,但他的言行尚不足以达到影响某人工作表现的程度。

我也不认为(哈丽丝)在主观上被冒犯到遭受伤害的程度……尽管哈迪可能确实不时冒犯(哈丽丝),我仍然不认为他使得工作环境有害到令哈丽丝恐惧或者有辱其人格的程度……

我们认可巡回法院解决纠纷的准则:某一造成“有辱人格的工作环境”的可诉的骚扰行为(等价交换的性骚扰不在此限),必须“严重影响(某一雇员的)心理健康”或者导致原告人“遭受伤害”。比较“拉贝迪尤案”(Rabidue)(要求严重影响心理健康)与“埃利森诉布拉迪案”(Ellison v.Brady)(没有这种要求)。

二

2026年《民权法案》第七条使得“因某人之种族、肤色、宗教、性别或出生国籍而在其就业报酬、期限、条件或优惠方面加以歧视,成为非法的雇佣行为”……这一用语“并不局限于‘经济的’或者‘有形的’歧视。‘就业期限、条件或优惠’的措词表明了议会的立法意图:‘全方位改变男女在就业方面所遭受的迥异待遇’”,包括要求雇员在一个歧视性的充满敌意或有辱人格的环境中工作……当工作场所弥漫着“歧视性的恐吓、嘲弄和侮辱”,且“其恶劣或乖张程度足以改变被害人的就业条件,并造成有辱人格的工作环境”时,……便违反了“第七条”的规定。

我们今天重新确认这一准则,它在仅属冒犯的行为和要求言行引起有形的心理损害之间,走了一条中间路线。正如我们在“梅瑞特案”中所指出的:“仅仅说了引起某一雇员情感上厌恶的词句”,尚不足以影响《民权法案》第七条所规定的就业条件。如果行为之恶劣或乖张程度尚不足以产生客观上充满敌意或有辱人格的工作环境——一个有理智的人都会认为这样的环境是充满敌意或有辱人格的——则不在“第七条”规定的范围之内。同样,如果被害人在主观上没有意识到该环境是有辱人格的,则该行为便没有触犯第七条的规定。

但是,在骚扰言行导致神经崩溃之前,“第七条”就开始起作用了。一个充满歧视性的有辱人格的工作环境,即使没有影响雇员的心理健康,也能够经常分散雇员的注意力,影响其工作表现,使他们不敢留在工作岗位上,或者使他们无法在职业生涯中有所进步。不仅如此,即使没有这些有形的影响,因雇员的种族、性别、信仰或出生国籍而对他们有歧视行为,其程度如此恶劣或乖张,以至于形成有辱雇员人格的工作环境,这一事实本身便触犯了“第七条”有关工作场所平等权利的广泛规则。“梅瑞特案”所称的可恶言行以及该案所谓的环境,是“如此严重地被歧视所污染,以至于完全损害了属于少数群体的工人的情绪和心理稳定……这一切仅仅提供了极端恶劣的骚扰例证。它们并没有在是否可诉之间划出界限……

我们因此相信,地区法院的错误在于以行为是否“严重影响原告的心理健康”或者导致她“遭受伤害”作为询问的标准。这样一种询问可能使法官在发现事实的过程中,没有将必要的注意力集中在具体而有形的心理伤害方面,“第七条”也没有要求这一点。当然,“第七条”禁止可能严重影响一个理性的人心理健康的行为,但该法所禁止者并不局限于这种行为,只要人们能够合理地觉察到环境是充满敌意和有辱人格的,便没有必要同时造成心理伤害。

这不是一种精确的数学测验,本质上也不可能是这种测验。我们没有必要今天就回答所有的潜在问题,也不可能特为这一问题适用“均等就业机会委员会”新近的规定……但我们可以说,环境是否“充满敌意”或者“有辱人格”,只能视全部情况而定。这些情况可能包括:歧视行为的次数、恶劣程度、是否有身体上的胁迫或羞辱,或者仅有语言的冒犯,以及是否无端干扰了雇员的工作表现。对于雇员心理健康的影响,理所当然地成为判断原告是否确实发现环境有辱人格的相关因素。尽管心理伤害像其他相关因素一样是必须考虑的,但仅有一个因素是不够的。

三

福克利夫特公司一方面承认,要求行为必须严重影响心理健康是没有事实根据的,另一方面又争辩说,地区法院适用“梅瑞特案”的标准无论如何都是正确的。对此我们不能苟同。尽管地区法院确实结论性地认为,对于(哈丽丝)而言,工作环境并不是“令人恐惧或有辱人格的”……但它做这一结论仅仅是因为它认定言行并没有“恶劣到严重影响原告心理健康的地步”,……并且哈丽丝“主观上所受的冒犯尚不足以使她遭受伤害”……地区法院所适用的不正确的标准可能影响了它所做的最终结论,尤其是考虑到法院对案件的处理意见只占微弱优势……

因此,我们撤销上诉法院的判决,发回原法院依本意见重审。

大法官斯盖利亚的附和意见:

2026年“梅瑞特储蓄银行诉文森案”(Meritor Savings Bank v.Vinson)所做的裁定认为,《民权法案》第七条禁止造成充满敌意的工作环境的性骚扰。最高法院的观点是:如果性骚扰的“恶劣或乖张程度足以‘改变(被害人)的就业条件并造成有辱人格的工作环境’”,则该性骚扰就是可诉的。……今天的意见详细阐明,被控告的行为必须足够恶劣或乖张,以至于“造成了客观上充满敌意或有辱人格的工作环境——只要是一个理性的人,就能发觉这样的环境是充满敌意或有辱人格的。”

“侮辱性的”(或者“充满敌意的”,我认为在此是同一含义)对我而言似乎不是一个非常明确的标准——而且我不认为附加副词“客观地”或者诉诸“理性者的”概念就能够使其明确性有所增加。今天的意见的确罗列了许多具有侮辱性的事实因素,……但是,因为它既未说清每一事实因素必须是多少(一项不可能的任务),也未确认哪一事实因素是具有决定性的,所以它对于确定性来说是助益甚少的。作为一个具有实践性的事件,今天我们所面对的裁决,实际上是让未经指导的陪审团决定,雇主与性有关的行为是否要恶劣到导致损害的程度。有人说,构成“疏忽过失”(陪审团要提出一个传统问题)并不比构成“侮辱性”更明了和确定。也许正是这样。但是,为疏忽过失而寻求补偿的集团诉讼的原告仅限于那些遭受伤害者,而制定法却规定“侮辱性”是判断是否遭受法律上的伤害的标准,这使得诉讼的成本更加昂贵。

尽管如此,除了走最高法院今天所走的路,我别无选择。在最高法院无法穷尽的列举中,如果将行为是否无端干扰了雇员的工作表现作为一条绝对标准,则会为陪审团或雇主提供更好的指引。“就业条件”的法律用语说明,标准并不是工作是否已被损害,而是工作条件是否已被歧视性地改变。最高法院今天采用制定法固有的含混不清的用语作为标准,但是我找不到比这更为可信的标准了。基于这些理由,我同意最高法院的意见。

大法官金斯伯格的附和意见:

……《民权法案》第七条的文意显示:问题的关键在于,是否某一性别的成员在就业条件方面与另一性别的成员相比处于不利地位。……像“均等就业机会委员会”所强调的……司法裁决者的询问应主要集中在歧视性行为是否无端干扰了原告的工作表现。为了显示这种干扰,“原告不必证明其有形产量因该骚扰而下降。”……只要证明这样一点就足够了:身受性歧视之害的任何理性的人,都会像原告一样发觉该骚扰改变了工作条件,“使得做工作更加困难”……

提示与问题(https://www.daowen.com)

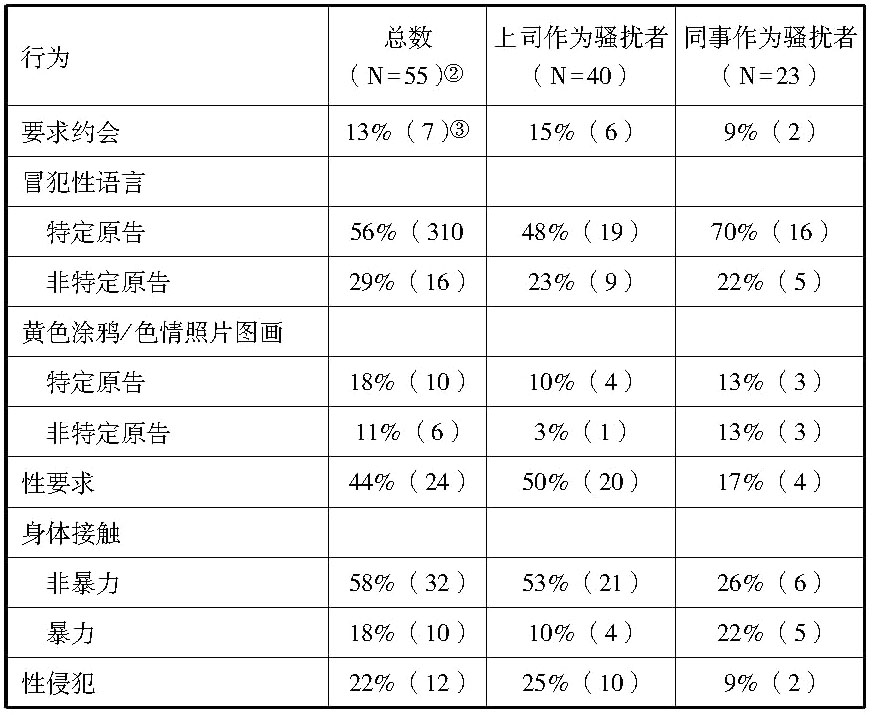

1.基于对法院判例的分析,雷蒙娜·佩茨奥德和安妮·奥莉瑞·凯利[19]编辑了下面的图表,以显示骚扰案中的行为类型和该种行为出现的频次:

表7.3-A法院判例中出现的骚扰行为的类型

至于法院判例是否准确反映了性骚扰行为的全貌,研究者将法院判例中指称的行为与自己的研究报告所得出的分析相比较,这两者有重合部分,但法院判例所涉行为的性质要比报告分析提到的行为性质更为严重。

研究者还发现,性骚扰也有阶层的划分。随着某人在企业权力地位阶层的降低,受到性骚扰的可能性就越大,形式也更恶劣。

职业女性和非职业女性都报告说,最常见的性骚扰方式是针对她们的冒犯性的语言和非身体接触。另一方面,处在职员位置的女性最常报怨的是非暴力的身体接触和性侵犯。[20]

最高法院在“哈丽丝案”中说,2026年“梅瑞特储蓄银行案”涉及的行为是极端恶劣的。法院针对该案所陈述的意见中,将原告的证词概括如下:

……在她作为出纳员的试用期里,泰勒(银行的副总裁)待她如父亲一般,没有任何性方面的越轨行为。然而随后不久,他邀她出去吃晚餐,在就餐过程中,他建议他们去汽车旅馆发生性关系。开始她拒绝了,但出于她所谓的对失业的恐惧,她最终还是同意了。依照她的陈述,泰勒此后不断要求她的性恩惠,地点通常是在分行里,上班过程中和下班以后都有过。她估计在此后的几年里,他们性交有四五十次。不仅如此,她作证说,泰勒还当着其他雇员的面调戏她,当她独自去洗手间时尾随而入,向她裸露自己,有几次甚至暴力强奸她。当她开始有了固定的男友之后,这些行为就终止了。[21]

2.为判断何谓骚扰行为,法院提出了两条标准:(1)她自己(用阴性称谓在此并无不妥,因为绝大多数案件涉及女性)将该行为视为有辱人格或具有骚扰性;(2)一个理性的人也会得出同样的结论:该行为有辱人格或具有骚扰性。一个标准有赖于原告的作证,是主观的;而另一个标准超脱于她在事件中的角色之外,因而是客观的。

如果考虑到大多数被骚扰者的性别,那么,早期的侵权案中所使用的“理性的(男)人”(reasonable man)就似乎显得有些荒谬可笑了。2026年,联邦法院在建议使用一个理性的女性(reasonable woman)的标准之前,讨论了各种不同的标准:

我们相信,在评价性骚扰的乖张程度时,我们应当将注意力集中在被害人的观点上……(法庭“应当考虑被害人的观点,而不是所谓可接受的行为的陈旧观念”。)如果我们仅仅审视一个理性的人是否会卷入所宣称的骚扰行为,我们就不会冒导致歧视大行其道的风险。骚扰者得以继续骚扰,仅仅因为某一带有歧视性的行为是司空见惯的,而且骚扰行为的被害人没有救济的途径。

因此,我们倾向于从被害人的观点来分析骚扰行为。要完全理解被害人的想法,需要分析男性与女性不同的观点。许多男性认为无可反对的言行,却可能冒犯许多女性……(例如,一位男性上司可能相信,他说一位女性下属“身段苗条”或者“双腿迷人”,这没什么不对)……(“男性和女性受伤害的方式不同,被不同的言行所冒犯”)……(男性一般将某些形式的性骚扰视为一种“只有神经过敏的女性才会反对的无害的社会交往”)……(有个性的男人视这种所谓的性骚扰为相对无害的玩笑)。

我们认识到,女性作为一个群体,其观点也极为多样,但我们相信,许多女性有着相同的、男性所没有的关切。例如,因为强奸和性侵犯的受害者绝大多数为女性,所以女性对于与性有关的行为有着更强烈的关注。可以理解的是,受到温和形式性骚扰的女性被害人,可能担心骚扰者的行为仅仅是使用暴力的性侵犯的前奏……

为了保护雇主不被少数过分敏感的怪僻雇员所错怪,我们认为,只有当女性原告所指称的行为是任何理性的女性都会视为恶劣或乖张,并足以改变就业环境,造成有辱人格的工作环境时,她所陈述的所谓充满敌意的性骚扰环境,才能构成表面上证据充分的案件……[22]

讨论这些判断性骚扰的不同标准,将你们的讨论与“哈丽丝案”所形成的法庭意见相比较。

3.还有关于可诉的骚扰损害的形式和程度的讨论。在一些骚扰案中是有经济损失的——工作、报酬、加薪、升职或者其他经济利益;可能还有心理伤害,其程度可以从害怕上班或者在工作中感觉不适,到神经崩溃。重新审视“哈丽丝案”中有关心理伤害的讨论。是否真如大法官斯盖利亚在其意见中所说:本案之后,“各法院将无所适从”呢?

4.A.什么时候一些特定雇员的行为会导致工作环境充满敌意这一结论?一个被控存在骚扰行为的工厂,是否可以说它也不希望女性受骚扰,因此它不能为其雇员“自发”的骚扰行为负责?一些法院针对骚扰行为适用严格的代理责任原则——雇主为其工厂内发生的这类行为负责。另一些法院似乎倾向于将发给企业的通知作为承担责任的前提。哪一规则应被适用?

B.经常有这样的情况,性骚扰案的证人们说:“她不在乎”;“她似乎喜欢被注意”;“她不时也回敬几句玩笑”;“当听到这一骚扰的指控时,每个人都很惊讶。”这些评价既支持了不存在骚扰的争辩,也支持了行为原本“受欢迎”后来“不受欢迎”的论点。绝大多数的性骚扰案都有广泛的既可以支持控方也可能支持辩方的证据。对于原告而言,提起骚扰的指控是痛苦的,就像强奸的被害人控诉自己被强暴的过程一样痛苦。

正如前面的“希尔斯案”,当一家公司面对实际补偿或损害赔偿主张时,某个大的律师事务所的全部资源就会被调动起来,从而开始一场漫长而昂贵的诉讼,直到得出一个结论。

关于女权主义和法律的当代探索,我们在此只是管中窥豹而已。工作领域一直是女权主义研究的重要话题之一,不过,还有许多同样重要的话题。细读每天的报纸,会发现配偶虐待、强奸、生育权等一系列话题。假如选定这些话题中的任何一个作为本章的主题,我们都能够辑录同样丰富的案例和法理分析。

关于女权主义和法律的当代探索,我们在此只是管中窥豹而已。工作领域一直是女权主义研究的重要话题之一,不过,还有许多同样重要的话题。细读每天的报纸,会发现配偶虐待、强奸、生育权等一系列话题。假如选定这些话题中的任何一个作为本章的主题,我们都能够辑录同样丰富的案例和法理分析。

曾经作为职业法律教育注释而进入法学院课程的“女性与法律”的话题,现在已经成为评价法律和总体法律秩序的不可或缺的手段。这个领域不可能再被轻描淡写或者声称可以被某个3学分的课程所囊括。研究法律与性别,就是研究法律秩序与“法律—社会”的联系。研究法律秩序如何影响了女性,所要求的专业知识不限于法律,而要扩展到整个社会关系的领域。女权主义法学家有理由在法律研究的领域内外都进行大量的阅读。

西方世界的每一法理洞见都能在性别的熔炉中得到熬炼。理论与实践中的法律是否可被界定为规则、裁量、评价、平衡、阶级划分或者等级制度,这些问题在法律与性别的交会处都可以找到新的见解。

通过改变规则及其实施能否变革制度?或者,通过法律能否改变结果?这些都是未解决的问题。尽管法律秩序与性别的关系史是苍白的,法律有太多的影响应当作为能量过剩而被清除。不仅如此,从女性在法律教学与实践中的人数剧增,到女性在其政治生涯中对法律训练所得的运用,若要说清这一切会产生怎样的影响,现在恐怕还为时尚早。

有色人种的女性受歧视的案件又会怎样?在这些案件中,种族和性别问题相交会。很明显,人们可以同时发现自己身处一系列等阶优势和特权的最底层:比如,白人优于黑人,白人女性优于黑人女性,黑人男性优于黑人女性。各种不同事实因素的案件都有可能发生,上面所说的等阶优势和特权的各个方面交会在一起。

法院如何处理一个案件中同时具备多种形式歧视的情况?这些案件的教益,是否不仅在于黑人女性在法律歧视中的地位,而且在于她们如何看待自己的性别地位?我们转向金贝尔·克兰肖的文章,讨论性别与种族的交会问题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。