同治六年夏,左宗棠统兵入陕,彼此西北战事正酣。为破解困局,左宗棠主张用兵次序宜先捻后回,先秦后陇。而用兵之策则力倡回汉一视同仁,不论汉回,只分良莠。剿抚兼施,以抚为先,剿为抚用。由是,陕回遂尽被驱逐入甘境,而战火遍及甘肃,甘省各回亦因逃命避祸而四处迁徙,西北各回遂多成客居。

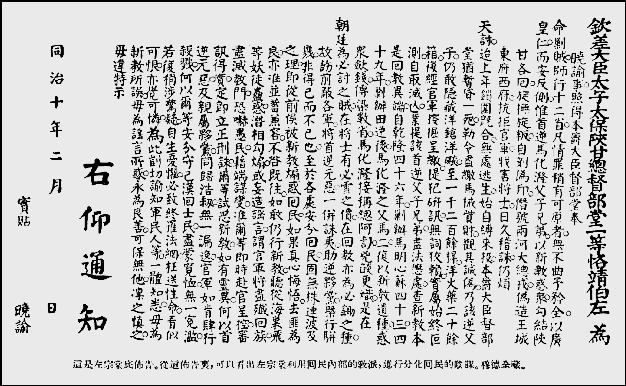

对于同治西北战争的缘起与现状,左宗棠认为“汉回仇杀,事起细微,汉既惨矣,回亦无归”[68]。回汉双方实际上都是战争的受害者,而当下最紧要的任务是尽快平息战火,妥善安置各方人众,而不是一味地进剿,欲彻底除之而后快。与大多数持严重偏见和敌视观点的地方官员士绅们相比,应该说,左宗棠对西北战争的研判是相当中肯和准确的。正是基于此种认识,自同治六年领兵入关之后,左宗棠先后发布《谕回告示》《谕降众示》《谕汉回民示》《谕被掳难民示》以及《谕回告示》等文告(如图6-4)[69],广为宣传自己的剿抚主张与用兵目的。这对安抚战争各方,战火最终得已平息,发挥了重要作用。

同治七年,巩秦阶道员张瑞珍因安抚回汉事宜处理得比较好,受到左宗棠的表扬,称其所做“甚为得要。‘论良匪,不论回汉’此大公至正之理,圣谕煌煌,罔敢违越。……同一世宙,同一生民,朝廷何有汉回之别?”[70]但是,回族安置问题涉及各方面利益,与简单的安抚有很大不同,远非“不论汉回,只分良莠”一句原则性的宣传政策就可以解决的。随着战事的进展,散处各地回众求抚者日多,如何妥善安置这些客居的回族,成为急需解决的问题。在这样一个过程中,对于安置回族的态度与方法,各方多有争论,前后亦多有变化。而最后的安置措施,则是各方利益博弈的结果。

回族求抚后,当然希望可以返回原籍。然而,对历经十余年战乱之后的陕回来讲“无数死者已成为生者的痛苦记忆,而生者成了无家可归的‘余孽’,并承担着所有‘叛逆’的后果。劫后余生的陕西回族一直想返回故土的梦全部破碎了。因为‘故土’已经不复存在”[71]。

图6-4 同治十年二月左宗棠谕回告示

(资料来源:中国史学会主编:《回民起义》第4册,首页)

陕回遣返原籍,初期官府似亦有此意。如皋兰马家湾回族马天云等,同治三年逃至河州,初地方督院即准许仍回原籍[72]。陇州回族马老四、李祥等人亦各携眷口搬居马鹿镇开垦,知州亦饬令该处汉民不准欺凌[73]。但官方此种安置措施,遭到各地方官民的强烈反对,陕西各处官绅尤甚。陕回西迁之初,西安地方士绅的民间组织同仁局就曾自定条示,称:“遇有远赴外之回户将来回陕,只准在城外安业,不准进城住家。”长安举人柏景伟援引此条例反对马殿邦之父马德兴回籍就养[74]。可见这些地方士绅制定的规章还是有一定约束力的。及战事临近尾声,陕西传闻因甘肃无处安插,朝廷欲令回族返籍。三原知县贺瑞麟曾拟上书陕抚,详陈理由,极力反对。其文如下:(www.daowen.com)

夫逆回豺狼之性,狡谲百端。滋事以来,凡有难攻之处,无不善言讲和,卒中其计而被害反酷。张副宪诸人以械斗讲和,横遭戕戮……多帅入关征剿,大荔各处辄来投降,火器马匹终未肯缴呈,元恶大憝终未肯缚送奸灭。未尽余党西奔,日久势蹙,故智复作。则今日之投诚,安可遽保无他?且甘肃逆回为之煽动诱胁……根究祸首断在不赦之条,为所煽动诱胁者尚不肯招抚,况煽动诱胁者乃独无罪而并求其安插之所乎?……今逆回杀官屠城,天地所不容,是盖自取灭亡,无路可生。……至于万不得已而始免其死,视其实心归顺,即择丁壮分隶兵籍,使之杀贼自效可也。或编管散遣甘肃省州县僻远去处,亦可也。其上策则莫若使之遵王章、弃异教、明学校、严保伍。盖彼既投诚求生,正可定约以示一道同风之治,不宜仍安异类自外生成。是即杂处甘省州县汉民之中,亦无不可,而陕西则万万无可容留之理。逆回之倡乱陕西也,焚戮之惨,自古未有。毁烧我室庐,抢劫我财物,屠杀我老幼,淫掠我妻女,骨肉伤残,不共戴天,死者含冤,生者吞声,人人思饮其血而食其肉。且此物凶暴,平居无事汉民已被凌侮。今罹毒苦万倍,前日仇恨填膺,谁肯与之共国而处,比屋而居?方将共图报复以快一朝之愤。即逆自知恶极滔天,人少则怀不自安。人多则类愈亲枢密生疑起衅,势无两立,一骚动则贻误地方,其祸更烈。……且奉宪谕令有叛产诸邑准其招种,逆回房屋亦多自行焚烧。纵使可归正难安插。顷者又闻西安现有搜出铜器械等物,词连马百龄,包藏祸心,不可测知,逆种若归,内外钩结,事益难料……[75]

贺瑞麟是亲历同治战争者,且主政三原,对战时城防、同德局运作以及善后事宜等发挥过重要影响。同时,贺瑞麟又是关中理学的领袖人物,晚年于泾阳之清凉原清麓精舍讲学,后奉旨加国子监学正及五品衔,号称三秦名士。他的意见在陕省地方官绅中,比较有代表性。概而言之,贺瑞麟反对的理由大概可归结为五条,即:一、回性狡猾,顺叛无常,投诚不可轻信;二、回族杀官屠城,罪无可赦;三、回汉杀戮太惨,彼此互不相融,杂居易生事端;四、回族原有田产业已招种,原有房舍显已焚毁,返乡无法立足;五、西安回族暗藏兵器,返回有勾结之嫌。而甘肃就地安插可分三法以保无虞,即:择精壮充营伍以分其势,遣散僻远之区以便管控,禁绝宗教以控其心。总之,无论如何不可以返回原籍。五条之中,如第一、第五等,类多个人猜疑、片面之语,并不可信。而第四条亦多借口托词。大战之后,西北人口损失极重。尤其原来人口稠密的膏腴之区,因人口锐减,田多抛荒,地广人稀,急需招垦。比如三原县原有五百余堡寨,战后除东里、菜王二堡外,余皆破坏无遗,田野荒芜,荆蒿成林。“直到光绪十八年,始召山东人到三原县垦殖。……以后又来了湖北人、商州人。移民到后,在指定地段内任人选择,多少不拘。但是后来者劳动力不足,生产工具落后,所以并不能多占。”[76]

泾阳、咸阳、高陵等县的营田,也都是由同治初年的“叛回产业”查充入官的。其中泾阳一县“原有中级荒地九千九百六十一亩,下级荒地三千六百九十七亩,共计一万三千六百五十八亩。这些叛产,在同治八九年曾经分给甘肃的难民一次,去了六千八百九十三亩。后来在光绪九年、十四年、二十二年分给各省来的难民三次,但还没分完”[77]。由此可见,关中招垦工作初期并不顺利,直到光绪中期,仍有不少抛荒的田亩。即使回族原有产业已被招垦,战后幸存的少数回族返回原籍,仍可有足够田亩拨给耕种。而确保甘肃安民无虞之三方,在陕西同样可以施行。所以,陕西地方绅士反对回族返籍,最主要的还是第二、三两条。大战之后,彼此互不信任,返籍而杂居易生事端,官民均有所顾及。

而甘肃各地方对接收客回一事亦极不情愿,多借口不纳,极力摆脱干系。即或迫于朝廷和地方督抚压力,不得不进行安插,具体工作也多有迁延,并不主动积极执行。同治十二年,毕大才、崔伟等部众共七百余名,由西宁起程前往秦安等处安插,秦安县令程履丰接报后随即禀称,此次回族准前县传知应赴秦安安插者千二百口,县境内无处安插。实际上,该县前任县令早先曾报称县境龙山镇一带(今属张家川回族自治县)附近荒绝各产居多,而地址又各成片段,可以安插上万人。除前面已经安插的三千人外,此次拨赴该县安插者,仅有二百八十余名,其余均派赴该县与清水交界地方安插。程履丰禀称县境并无处安插,显系有意推诿[78]。同年,河州知州潘效苏也以方便迁徙官可省力为由,禀请将皋兰城外及各州县客回一律迁归本籍[79]。官可省力方便迁徙托词的背后,更为直接的原因是推卸了事,惰政不为。而其中更深层的原因,其实和贺瑞麟所指第二、三两条如出一辙。

除了陕甘地方官绅,统兵各员对于如何安置客居各回,也有不同意见。如湘军将领黄鼎曾于同治十年春撰写《徙戎策》并上书左宗棠,专门谈论战后回族安置问题。书称:“昔者先零侵境,赵充国迁之内地当煎作寇,马文渊徙之三辅;三国时凉州休屠胡梁元碧等三千余众降魏,左将军郭淮徙居安定之高平,贪一时之暂安,亡经世之远略,后世皆訾议之。今中堂亟遏嚣凶,操杀生柄,处置叛回,不投诸远省,而徙之平凉所属,岂非识微者之为乎?!”[80]黄鼎引经据典,谈古论今,想要表达的意思简单地讲就是一句话,即把西北的回族迁徙到江南文化比较发达的各处,分别安插以涣其群而孤其势。西北本为回族教门之根,其人多而势众。大战之后回汉人口损失均极重,彼此隔阂既深,陕西不接纳回族返籍,甘肃亦不欢迎客回落居。以后,徙西北回族于内陆各省的观点,在当时可能也有一定的代表性。

同治九年平凉公局绅耆乾尚德等人以回族“侵民地亩,掠取夏粮”为由,请求将回族安插远方,以示畏儆。战后各处安置回族皆系百战之余,新抚客居异乡正处惊魂不定之中,不太可能侵民地亩,掠取夏粮,乾尚德等人所禀显系以莫须有之事诬告妄控。对远徙以安回族的议论,左宗棠给予了严厉的批驳,他指出:“回民籍本陕甘,陕甘汉民不能与之相安,远方之民独相安无事乎?如谓回民性情叵测,前此戕官距城,杀害百姓,罪不容诛,斯时无论良莠,均为中土所不容。然则近年长发、捻逆均中土人,其受抚解散之众将尽屏之远方乎?又如孙百万、苏存鸿、侯得印等党众均系甘肃汉民,亦能因此数起乱贼,将甘肃汉民徙之远方乎?愚氓无知,固无足责,该生身列胶庠,亦当稍明大略。自古驭夷之道,服则怀之,贰则讨之。即内地兵事,剿与抚亦断无偏废之理。何得异议横生,以‘势不两立’等语居然冒渎?”[81]

西北官绅主张将回族远徙他乡,于地方当然是最方便之举,但对于统管全局事务的左宗棠来讲,这一只求自保的提议,既不合情理,亦无法真正施行,更达不到“欲图数十百年之安”的善后目标。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。