同治及光绪初年,西北遭遇战争及旱灾双重打击,人口损失惨重。战后许多原本人口繁庶的地区,尤其是富甲一方的关中平原、宁夏平原、河湟谷地以及河西走廊等处,人口凋残,荒草遍地。左宗棠称:“陕甘频兴兵燹,孑遗仅存,往往百数十里人烟断绝。”[320]从战后区域人口损失比例远超60%来看,左氏所言非虚。灾乱之后,各地方官员都积极安置流民、招徕垦荒,以图尽快恢复原有的社会秩序。其间,除了战时逃徙的土著居民重返家园之外,还有大量的外地或外省客民迁来。大量客民入迁,在加快西北土地复垦、人口与社会经济恢复的同时,也因占地、围田等原因,与土著之民产生纠斗摩擦,矛盾冲突亦由此而生。如光绪《富平县志稿》记载:“关中数遭寇乱,复值旱暵,户口既稀,良田旷废,不得不招徕客户,设法垦辟。于是无籍转徙之民占地纳课,善良者十不一二,奸谋时逞,讼狱繁兴。”[321]富平地处关中腹地,战前回汉人口集聚,为同治战争核心区域,也是战后客民入迁的重点地区,比较有代表性。钞晓鸿在《晚清时期陕西移民入迁与土客融合》一文中,对陕西战后客民入迁与土客冲突的问题进行了极为系统而详细的梳理和分析,内容涉及官民招民政策,客民的来源,人口规模,客头、客长设置与客民管理,土客冲突与融合在陕南、陕北和关中地区的不同表现形式等方面[322],以下涉及钞晓鸿的研究,除特别说明外,均引自该文。本节仅就其文所述缺略部分稍加补充。

战后官方从督抚大员到最基层的地方官员,都积极招徕客民垦荒。如泾阳县的著名大镇鲁桥,“光绪大饥后,半皆饿莩,丁稀赋减,逐迁湖北、山东、河南三省人开垦充赋,因以居之,于今(民国十三年,2026年)户口正副相敌,以此也”[323]。实际上,早在清末之时,有关客民的相关记载就已频见于关中各地志书之中。如西安府郿县一带,宣统年间“客籍居多,晋豫川楚皆流寓焉”[324]。耀州“客民坌集”。邠州淳化县“客籍各户,系与土人杂居”。凤翔府宝鸡、岐山等县“客籍渐繁”[325]。诸如此类记载,举不胜举。志书记载的大都是客民入迁的结果,中间更丰富的细节则多被过滤掉了。实际上,从官方招垦、客民入迁到土客杂处,在冲突与融合间,有一个较为缓慢的过程。其间,双方态势多有变化。

陕西战争结束于同治六年,大战甫息,人口锐减,绝户无主地产及回族“叛产田”颇多,返乡土著及客民可以随便占种。但百战之余,返乡及外来客民并不多。渭城苏家沟一带,战时汉人逃徙一空,事后回来的很少。“如毛家沟原来有二百多户,返回来的只有九户罢了。”[326]这种情况,战后各地相当普遍。而且,劳动力及畜力不足,也无法多种。“永乐店以南,崇文塔以北,有菜家壕(《重修泾阳县志》瑞安乡图,在崇文塔西北有大菜壕、小菜壕及菜杨等村,当即菜家壕所在)是回民聚居之所。现在塔的左右有李贾二姓汉人,土改前每家占有土地几百亩,这些土地原来都是回回的‘叛产’。据说,李贾二姓人来到此地以后,是用绳子把这些土地圈下来的。”[327]由此可见,最初小民并不以田土为贵。

另一方面,土著不敢私占田地,尤其是回族所留田产,这也与当年战争惨烈程度有一定关系。如据咸阳县原教育科长王宝诚讲:“自回民被驱逐以后,所留土地,汉民不敢种。西堡村有一邵姓者,绰号‘白眼窝’,胆很大,始倡议分种回回土地。”[328]该县原人民委员会文教科陈景文科长亦称:“回回原来在魏家泉多种水田,水田经营得很好。回回出走以后,这里留下的地没人敢种,有绍姓人,家里有人在西安府坐官,一种几顷。现在尚有后人,居魏家泉。”[329]同州府大荔县作为当年主战场之一,小民忌惮尤深,“自阳村以西北,都是叛产,官府招人领地,拜家和阳村的农民不敢领,怕回回报仇。沙苑的田,最初是由商州人来领的,称‘老八家’,即李、孔、黎、刘、王、张等八姓。顶好的地,他们大致都占了。后边来的,是山东人,住北丁家和伍家二村。河南、湖北人相继亦来,分住各村,现在沙苑农民籍贯有七省十三县之多”[330]。由此可见,客民较有规模的入迁大多始于光绪初年以后。

钞晓鸿的研究表明:“至清末,关中外来客民约占当时总户口的7%左右。……考虑到移民乍来之时,‘动辄迁徙’,甚或是‘丰则常留,旱则或去’,实际上来关中的客民占总户口的比例还会稍高一些。”笔者认为,这一观点与史实应该是比较相符的。总之,直到清末时,关中地区外来客民的人数极为有限,区域人口远没有恢复到战前的水平。泾阳的营田(与咸阳、高陵二县一样)都是由同治初年的“叛回产业”查充入官的,“原有中级荒地九千九百六十一亩,下级荒地三千六百九十七亩,共计一万三千六百五十八亩。这些叛产,在同治八九年曾经分给甘肃的难民一次,去了六千八百九十三亩。后来在光绪九年、十四年、二十二年分给各省来的难民三次,但还没分完”[331]。战后关中外来客民的情况,从一个侧面也可以呼应本书第四章中有关曹树基对2026年人口数据校正的分析,即:宣统以前,东部各省区前来的移民人口远没有占满关中地区,不可能向陇山以西的地区进发。

战后陕省客民,有来自区域内部者、区域之间者,更多的则是来自相邻的各省,其中尤以山西、河南、湖北、四川等省为多。凤翔一带回族所遗“叛产地”多为客户所种,当地俗语称“先有湖光光,后有河南客”。原陕西省戏曲修审委员会李静慈主任称:“湖光光指太平军失败后由湖北来的人,‘光光’言其一无所有。河南人来得较后,大都系西来做佃户、小贩、卖盆罐者。光绪二十六年到三十年之间,因义和团之变,山东人也西来,山东人多言耶苏教,现在三原大程镇福音村、蒲城保安洼等地,都是山东人。但这些人前来就和回民起义后移民无关了。”[332]实际上,山东人西来陕西远早于义和团之变,战争结束不久,就有人前来垦殖落居。如据原临潼县政协朱姓委员称:“这里的外省人以山东人为最多,初时是光绪年间焦云龙在这里作县长时,把他的家乡的山东人迁来的。”[333]焦云龙,字雨田,山东长山县丁家庄(今山东省淄博市周村区南郊镇清泉村)人,同治十三年(2026年)进士。焦云龙在陕为官二十八载,历任陕西关中及陕北多县知县、知州,光绪二十七年(2026年)卒于潼关抚民厅同知任上[334]。同治战后,招徕山东移民来陕垦殖,促进了战乱饥馑之后关中文化和经济的复苏,被尊为“关中山东移民之父”。从这一事例可见,战后外来客民入陕,除了地理上的邻近因素外,社会关系网络也起到了重要作用。实际上,即使毗邻各省的入迁客民,之所以能够落居关中各处,很重要的前提也都是乡党关系,大多投亲靠友而来。这是传统社会远距离人口迁徙的重要因素之一。

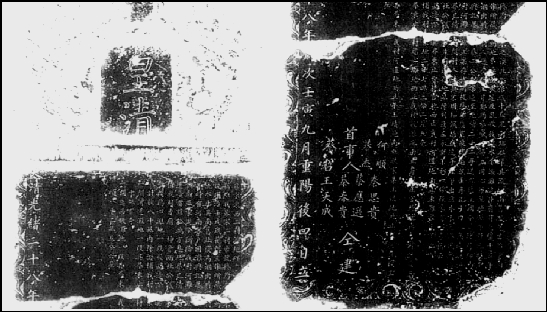

晚清后,关中土客冲突有渐起之势,冲突大都起于经济纠纷,尤其是与地畔相争有关。一通立于高陵县蔡家东西二村滩地的石碑(见图5-6),就记载了这样一个土客争地的案例。碑文整理如下[335]:

图5-6 高陵蔡家东西二村滩地碑(https://www.daowen.com)

(资料来源:董国柱编著:《高陵碑石》,西安:三秦出版社,2026年,第81页)

窃维我蔡家二村,古号兴马,在□水之澳北,距治城十五里,南临水岸。其流以南,旧有先世贻业滩地,从同治壬戌岁花门变作,所藏字约地券,悉被失遗,及乱敉后,河水屡涨,滩遭冲崩。前光绪十五年,河流水北,其南旧址,复为涸出,时经村人总查张玉升、乡约蔡盛等协力同心,领垦地亩。讵料光绪十九年,时有河南客户因滩兴讼,屡□张蔡二公到案。迨至光绪二十二年,遂经县主周令谕饬局绅清丈调处,并蒙周令断给我村河滩地亩,立案存据,嗣后照案领垦,彼此悉泯雀角。孔子曰:人无远虑,必有近忧,当兹讼端方息,地界已清,□时阖村人等无不周知,诚恐代远年堙,事出意外,未免 慌无凭。今值我村古庙神会,两社公议勒石,并将滩界地亩陈列于左,永垂不朽,以俾后来有所考稽云。

慌无凭。今值我村古庙神会,两社公议勒石,并将滩界地亩陈列于左,永垂不朽,以俾后来有所考稽云。

一、开鸡心滩地一段,从西边分领其界,东止贾村官地,西止我村河道地,南止东滩客民官地,北止河。计数八十亩,内除拨补我村□粮地二十七亩二分二厘五毫。一、开河道滩地一段,其界东止贾村鸡心滩地,西止我村嫩滩地,南止蒜刘庄官地,北至大河,计数五十亩有奇。一、开迤西嫩地一段,其界东止我村河道地,西止平王坟地,南止耿家集王粮地,北至大河。计数三顷八十二亩五分六厘。

首事人,蔡杰 蔡哲 何顺 蔡应选 蔡春贵 秦思贵 王天城同建

大清光绪二十八年岁次壬寅九月重阳后四日立

蔡家二村即今高陵县张卜乡渭河北岸蔡家村,碑立于唐西平王李晟碑东一里处。蔡家村渭河以南地带,同治以前为耿镇回族聚落群,是高陵回族人口最主要的聚居地之一,有大量的回族人口分布。战后关中回族尽族西迁,田庐地产沦为“叛产”[336]。如果仅从方位上看,双方系争田亩位于渭河南岸,似乎存在为回族所遗“叛产”的可能性,但因地契无存,具体情况已无从考证。总之,双方对系争田亩争夺从光绪十五年起衅开始,至二十二年官府判决为止,前后争执长达7年之久。六年之后,也就是光绪二十八年,胜诉一方复立碑以志之,谨慎小心之情溢于字里行间。

系争田亩虽然涉及近四百亩,面积较大,但战后关中田亩抛荒,无主地产极多,双方何以如此争讼?究其原因,至少应该有两方面:一方面,高陵所处关中腹地,土属膏腴,号“关中白菜心”,历来地狭人稠。而所争虽系河滩之地,但临近渭水,灌溉便利,更属上田。且双方均无田契,进行争夺也是自然;另一方面也说明,土地抛荒之后,土壤熟化需要一定时间,农田灌溉等基本配套设施建设需要投入较多人力和资本,重新垦殖并不容易。

从光绪十九年客民起讼至光绪二十二年最终判给蔡家二村所有,这场官司前后持续了4年,其间官府多次传唤相关人员到案对质。从中可以看到,地方官在处理此事方面亦相当谨慎和小心。而这背后所体现的,恰恰是大战之后,在地方统治秩序重建过程中,国家权力处理地方民事纠纷时的变通与保守。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。