同治元年四月西北战事起于渭南后,快速蔓延,不过旬月,省城东、南、北三面就均已告警。起初,清廷在南路派马德昭带兵前往汉中严密截剿,东北两面则派成明所统京兵在蒲同一带驻扎[237],意图把战火控制在关中一带,防止其向周边蔓延。对于战时难民主要迁入地的晋、蒙两省官员来讲,战争之初,他们大概就预料到了今后可能会有大量难民入境的局面。山西巡抚英桂在同治元年五月底的一份奏折中就非常清楚地表达了他的这种担心和忧虑,他称,“陕西同州等处回汉嫌隙日深,互相焚杀,至今未解,深恐愈聚愈众,一经大兵攻击,窜入晋疆,晋省亦有回民,设被勾结,尤为心腹巨患。查蒲州府属之临晋、荣河等县、绛州属之河津县均壤接同州,必须加意防守”[238]。

因此,对这两省官员来说,如何未雨绸缪,防止难民大量涌入本地,尤其是如何严防混杂于逃难汉民之中的回族入境,既是需要早为预防的问题,同时也是相当棘手的问题。两省布防重点及难点基本集中在以下三个方面。

(一)沿边防驻兵

同治元年四月,西北战争爆发于渭南。战事之初,清廷反应相当迟缓,颇不为意。一方面,关中回汉互斗由来已久,多起于睚眦细故,从未至于激化;另一方面,此时东南兵事未靖,朝廷无暇顾及西北。而西北乃边陲要地,自入清以来即为用兵之区,因此,驻防部队尤多。仅绿营一军就占全国六分之一,人数多至十万[239]。因此,直到六月中旬,朝廷才命令僧格林沁等人,将各军营调拨陕省弁兵撤回,以资调遣[240]。但实际上,清中以后,作为清军正规部队的八旗与绿营已腐败不堪,毫无战斗力。嘉庆朝以来,每有战事,都是招募乡军与练勇以应急。而这次打斗又与以往不同,事态发展极快。陕西巡抚瑛 在五月二十九日的奏折中称,“言汉回互斗情形,目下滋蔓愈大,察看民情,情欲杀尽回民,无如见则纷逃,是以被杀更多,仇更日深一日。……现在附省东南北三面告警,处处焚杀。至于各处防守之兵,只能自守门户,若令出战,难期得力。孔广顺一军,亦仅虚张事势”[241]。由此可见,至五月底,战火蔓延至省城西安附近,内军不堪用,外援又不至,事态已相当紧急。

在五月二十九日的奏折中称,“言汉回互斗情形,目下滋蔓愈大,察看民情,情欲杀尽回民,无如见则纷逃,是以被杀更多,仇更日深一日。……现在附省东南北三面告警,处处焚杀。至于各处防守之兵,只能自守门户,若令出战,难期得力。孔广顺一军,亦仅虚张事势”[241]。由此可见,至五月底,战火蔓延至省城西安附近,内军不堪用,外援又不至,事态已相当紧急。

同治元年七月底,胜保带兵入关,清廷开始从四周省份调兵入陕,以资镇压。至八月底虽解西安之围,但战事瞬息万变,其间战火已遍关中,西同两府受害尤烈,大量小民开始外逃,邻近的山西、内蒙两地颇受震动。在这种情况下,为堵截回族外逃,防止战事波及邻近省区,清廷在所有与西北接壤的省份,尤其是山西、内蒙两个最易逃入的省区,调派大量兵力,沿边进行布防。而晋蒙两省地方官员及民间社团,为防止战火波及本处,以及回汉难民涌入,影响本地安全,也均采取了比较积极的防堵措施。在沿河、沿边之处,布置大批兵力,进行堵截。比如同治元年十月,山西巡抚英桂等就在黄河沿岸增兵设卡,“严防延安起事者渡河入晋”[242]。

同治元年二月初,陕甘总督熙麟调派归化城兵二千名,延绥镇兵一千名,东、西两旗蒙古各兵三千名,取道定边、宁夏、盐茶一带,驰赴固原一带防守[243]。对拖延派兵的鄂尔多斯七旗,清廷亦给予了训斥,称“蒙古部落散处边地各省,用兵从未轻易调派,此次甘回变乱,鄂尔多斯七旗游牧地方与陕甘两省毗连,前经谕令将两盟兵调防,为保全该旗起见,该郡王何得任意耽延?”[244]言辞之中虽有训斥,但无奈与恳求也溢于言表,足可见官方此时的焦虑之情与事态紧急。

在如此强令催促下,各省陆续抽调援兵赶赴西北。如同年六月初,鄂尔多斯七旗选派蒙兵壮丁一千五百名,由定边一带分队进口,前赴庆阳[245]。但直到同治二年八月,援军前后仅有七起,勉强凑齐四千余人。根据陕甘总督熙麟的统计,具体是:“调到延绥镇兵一千名,半系疲软……又调到韩城团总陈观光练勇一百九十名……西宁镇标官兵八十七员名,伊克昭盟头起蒙古官兵五百员名……潼关协副将张维义随带官兵十九员名,三原团总冯元佐练勇一千二百四十名,团首十二名……游击李正喜管带川勇五十一名,骁捷营带兵余万明遣子侭先千总余兴国、兴黄、德魁募到楚勇一千五百名……其驻扎草地之伊克昭蒙兵一千名及阿拉善蒙兵八百余名,均经遣撤回旗,以节糜费。”[246]其中延绥、西宁及潼关镇标皆系绿营,实际战力有限。韩城、三原地方团丁,未有实际作战经验,虽多恐亦无战力。蒙兵被撤回,虽曰以节糜费,更真实原因可能是要自守边界,以防逃徙。真正可以依靠者,只有川勇与楚勇。实际上,整个战争期间,西北所用之兵,包括晋省防御,大都来源于这两个省。

同治二年八月十八日,上命“沈桂芬于山西各营调拨官兵一千名,均即克日派向朔平绥远城一带进发,以为讷钦后路之军……著阎敬铭于山东省各勇营内调拨勇丁千名,选员管带,克日饬赴山西省,以为填扎之用。东省勇丁多由南省募来……其到晋后派令于南路如茅津渡等处设防”[247]。征调山西之兵入陕,是为了尽快增加陕西的进剿力量。而从山东调兵至山西布防的举措来看,显然清廷也意识到,在难民大量逃往山西的情况下,晋陕边界的防控是整场战争重要的组成部分,必须要给予足够的关注。这样的省际军队调动,显然是临时应急,以争取时间,实属不得已而为之。

晋陕相邻,边界绵长达数百千米,加之彼此之间在经贸与人员方面的紧密联系,战时为西北人口重要迁入地,沿边布防的确有一定压力。山西巡抚王榕吉在同治四年的一份奏折中称,“连接探报,回逆扰及陕西鄜州,晋省西路边防又形吃重,如蒲州府属之荣河、临晋、永济等县,绛州所属之河津与陕西之韩城、郃阳、朝邑均只一河之隔……先赴西路,次赴南路,斟酌缓急,相机筹办,惟全省沿边周围三千五百余里,著名要隘大小五十六处,著名渡口大小六十三处,通计防兵不及一万……”[248]同年入冬之前,王榕吉亲赴归绥一带履勘边防,并对沿边要隘在防兵勇逐一进行了查阅。在随后的奏折中,他又说:“各渡口所设炮位亲加演放,均尚可用。惟河曲保德紧临黄河,与陕西府谷县城仅隔一河,有唇齿相依之势,黄河入冻,俱结冰桥,德州以下,水流益急,不复结冰,防守尚易。宁武府边境地居扼要,从前堡寨林立,炮台与烽堠迤逦相望,至今犹存。同治元年抚臣英桂因晋省南路多事,奏裁北镇官兵三千名移置南镇……讵东南这寇未平,西北之患又起……”[249]

从王榕吉这两份奏折来看,如果仅就自然环境来讲,黄河天堑阻于其间,尤其河口以下晋陕峡谷绵延数百千米,水流湍急,晋省防守其实有一定的地理上的便利条件。除此之外,炮台、火炮、烽堠以及堡寨等防御设施也基本齐备。因此,边防的压力,主要不是来源于地理上的邻近,而是兵员的不足。

战前山西绿营驻防两万五千余人,何以临战无兵可用?或以为战时有部分晋省兵勇被抽调至陕西作战所致,实际上,战时山西调拨陕西的兵勇数量并不多。根据都兴阿的奏报,至同治三年夏,从晋省抽调至陕西的官兵,大概有三千七百人。而且其中“大半未经战阵,只可用为后路声援,赵延烺所募难民一千名,半无器械,口食不济,未能即时成军”[250]。外调之兵,出省打仗,大概要择优而往,居然大半未经战仗,只能为后路声援。至于存本省之兵勇,其战斗力之差,由此可以想象。从晋省无兵可用的窘境来看,清中以后,绿营腐败无能,各省皆然。对于晋省边防来讲,兵勇人数不足,战斗力亦不堪足用,即使有黄河天险亦难守卫。

本省兵勇已不可用,只能从外省招募。同治三年十月都兴阿、穆图善等人又共同上奏称,“山西茅津渡驻防之楚勇一千名向称精壮……请调拨来甘省助剿,其原调之大同官兵一千名,今已不敷原数……一俟楚勇到营,即可将大同官兵遣散回晋”[251]。从都兴阿所奏看来,至少同治三年冬,晋省有招募湖北兵勇进行协防守御。实际上,整个战争期间,自川、楚等省招募的兵勇在晋防中发挥了重要作用。同治四年以后,陈湜授陕西按察使,带兵布防河津至渭水入河口数百千米防线[252],其所带陆军十七营全都是从湖北招募的兵勇,颇有战斗力。同治六年春,晋西北战事吃紧,左宗棠又奏调其军北上布防,可见尤为倚重。

同治八年夏,山抚郑敦谨奉命遣撤楚勇,由晋省兵接替布防,其中陈湜陆军十七营,由陈湜“统带回湘,自行遣撤。其水勇十一营,尽募自晋省,且河津以下为西河,南路若专用陆师不敷分布,拟仍留水勇炮船,凭河教御,以为得力;至河津以上吉乡一带,该处向称重镇,拟召集劲勇驻守;其临晋石楼等州县,则少用勇而用多兵,并拟添晋勇两营,屯扎适中之地,以期声势绵亘。查晋省河防北起包头,南至平陆,绵亘二千里,沿河分认汛地仍循其旧。河保等处责成大同镇总兵马升督防,且张曜宋庆两军现分扎古城哈拉寨皇甫川一带,均可为河保屏蔽;兴临以下责成太原镇总兵王巨孝督防;宁乡石楼以下永济以上责成署臬司李庆翱督防,水陆文武均归调遣,其河保至蒲解各段驻防,量度缓急,随时调动”。楚勇被裁,以晋勇代替,虽为节省开支之举,但从另一个方面也说明此时晋省沿河防御已经没有压力,战事也接近尾声了。

与晋省相比,蒙古防御兵勇更少,相邻边界更长,而长城之险又完全无法与黄河天堑相比。因此,自始至终防守压力都比较大,防御持续的时间也比较长。西北人口北迁蒙古,东部内蒙地区远多于西部乌里雅苏台。而东部地区中,又较少进入偏西的额济纳,以东部阿拉善和伊克昭两盟为主,尤其以晋北归绥六厅萨克齐、包头、归绥为最终目的地。所以,蒙边防守,实际上也是对晋北归绥等处的防守。

归绥即今内蒙古呼和浩特地区,因“归化”“绥远”两城合二为一而得名。入清以来,因用兵西北,归化城具有很高的战略地位,是环绕京畿重地,也是军队汇集之所。同时,又因背靠科尔沁,左据黄河,垦殖条件好,能满足驻兵粮食供给,更重要的是,自俺答汗时期起,这里便是内外贸易交汇的重镇。清人称“口外地居边塞,归化城商民辐辏,甲于他厅,托克托城厅属之河口村,萨拉齐厅属之包头镇,滨临黄河,五方杂处,地当陕甘水陆通衢”。因此,不论对于蒙古还是对于山西来讲,都相当重要。

同治元年八月,有传闻回族假扮难民逃归绥,绥远城将军德勒克多尔济派兵“前赴萨拉齐托克托城、清水河等厅会同地方厅员及土默特之乌兰察布伊克昭两盟官兵,协力巡辑”[253]。同年十月,山西巡抚英桂亦从大同镇拣派官兵五百名前往绥远、归化两城听调[254]。但总的来讲,归绥包头两处,驻兵相当少,至同治二年五月,“归绥道属一带有该省旗绿两营官兵驻扎河防,并有萨拉齐厅团练分段守御,磴口黄河两岸有绥远城将军檄调之乌兰察布依克昭两盟蒙古官兵各五百名,驻扎街外一带,又驻有阿拉善官兵一百名,复有武生张兴山召集民壮二三百名,在鄂尔多斯旗中班禅昭地方佃户,村落中团练巡防严密”[255]。及至同治三年冬,归绥两营一千余名官兵,“除派往东西两路侦探及各处巡缉护送军饷外,其余官兵,稽察巡防已不足……至沿边沿河驻扎满蒙旗绿官兵,其伊克昭、乌兰察布两盟官兵一千名均已调赴花马池、石觜子堵剿”[256]。可见,归绥一带布防兵力非但未增加,反而因分兵多处,有捉襟见肘之势。

蒙古地广人稀,每处数百兵勇根本难以布防,在同治七年的奏折中绥远城将军称,“边外地方辽阔,河势绵长,必须随时相度,扼要防守”[257]。其实所谓随时相度,扼要防守,就是大部分地方没法防御,只能在个别关隘设卡堵截。从归绥往西一直到萨清托等处,皆地势平衍,根本无险可扼,只在包头镇设有兵力防守。而包头镇直到同治三年六月,仅设满营官兵三百名,根本不足以堵御。经德勒克多尔济、沈桂芬、桂成等人筹划,“将萨拉齐清水河二厅驻扎大同官兵及河口驻扎满营官兵二百名调赴包头镇驻守,复飞调大同镇兵五百名前往托萨二厅所属地方,择要分防”[258],始稍有补充。但数百兵士,无异于杯水车薪,“防兵按段驻守,每处或百名或十名,相距均在数十里之遥”[259],其布防兵力过于分散,军力势必削弱,如有缓急,根本难以抵御。蒙边这种布防紧张的状态,一直持续到整个战争结束,中间或有短暂安宁,究其原因,概皆战事西移,回军难以侵扰,难民亦不再远徙口外而已。

自包头往西,为伊克昭、阿拉善及额济纳诸盟旗,沿边数千里,小民越长城即可进入蒙古地界,兵力更少,防守更是不易。如鄂尔多斯七旗游牧多与陕甘边境毗连,“沿河一带六百余里,渡口六十余处,分驻官兵仅九百名”[260],同治八、九年间,回军曾数次突入鄂托克、乌绅等处,如据伊克昭盟长巴达尔琥呈报,八年冬,“乌绅旗通古拉孟庙见有贼匪八百余人,在彼肆扰……复有回匪三百余人从巴彦淖尔窜入达尔罕喇嘛庙地方……败匪窜入边内”[261]。翻检相关奏折,只闻奏报军情,未见有任何交战记录,估计这些地段根本就未布防。

阿拉善地处宁夏贺兰以西,同治八年十一月底,回军马数百由该旗南界红井子一带进入,该旗亲王贡桑珠尔默特称“虽经官兵攻剿,仍复纠党数次出口,显有东窜、北窜之意,恐由草坪窜越,不得不严加防范。本旗连遭兵衅,失去四项牲畜,蒙兵东逃西奔,生计全无,实难责以忍饥敌忾,而守城台站官弁尤不可一日缺粮。当即设法拨款派员前往哈尔乌拉旗采买驼只,驮运盐斤,发给路票,前往包头镇,易换口粮,以备供支,并迎提拨用洋枪。乃行至达拉特地方,署名将军金顺委员参领尚玉追至,以军械威吓,竟将本旗驮运口粮驼只全行牵去。查该参尚玉前在将军穆图善军营任意牵去本旗驼七十余只,至今并未发给,此次又夺本旗驼运口粮……”[262]回军仅数百人,官兵攻剿仍能数次侵入,可见布防兵力相当弱,除了抢夺地方给养外,基本起不到防堵的作用。而蒙兵遇仗东奔西逃,生计全无,如此狼狈不堪,毫无战斗力可言。如此表现,究其原因,是否果如贡桑珠尔默特所称,概因饥疲所致,而难以苛责呢?

同治九年四月初,回军一部攻入三音诺彦界内,沿途如入无人之境,基本没有遇到任何抵抗。库伦帮办大臣张廷岳和阿尔塔什达在初五日的奏折中称“蒙古地方幅员辽阔,蒙众皆择水草旺处游牧,相距数十里,始有毡庐数间,且百余年来,安享太平,久不知兵,贼知蒙古易欺,是以百数成群,纵横肆扰,若不耀集兵力,痛加惩创,恐另股纷至”。库伦在三音诺彦以东,如果回军继续东进,势必有所侵扰。在同日的另一份奏折中,再次表达了这种忧虑。“库伦地方塔庙甲于各旗,商贾辐辏,人烟稠密,且向无城廓,四通八达,无险足恃,设贼氛逼近,难于措手,现派商卓特巴等调集喇嘛鄂托克人众防护各处庙宇,又令商民等办理保甲,以资守御,惟蒙古性情柔弱,往往闻警先逃,是以贼匪遍扰各旗,从未大受惩创。”[263]所谓“百余年来,安享太平”概为阿谀奉承之语,以此表明皇帝理政廉明,天下百姓太平无事。由此引申出没有进行抵抗的原因是蒙民久不知兵,安厚纯良,而回族则凶悍狡诈,欺负蒙民。尽管如此,他们仍然尽其所能,进行了较为周密的布置和防御,但蒙民性柔弱,闻警先逃,如果库伦有不测事件,也不是他们的错。

其中“蒙民性柔弱,闻警先逃”的记述,似乎与蒙古地方素来弯弓射雕、民风彪悍相矛盾。同治战时,地方督抚奏折中,类似记载相当多,从回军在绝大多数蒙古地区都没有遇到有效抵抗的情形来看,这应该不是在清代满族作为征服者的这样一种优势话语权体系里,官僚阶层对于蒙古小民的鄙弃与蔑视。元朝被推翻之后,蒙古退居边外,其地贫瘠苦寒。入清以来,朝廷在蒙地推崇藏传佛教,大量社会财富汇集于寺庙喇嘛之中,不但加剧了绝大多数小民的贫困,也从精神上摧毁了其斗志。清朝理藩院的官方记载称,“蒙古之弱,纪纲不立,惟佛教是崇。于是喇嘛日多,人丁日减,召庙日盛,种类日衰,极其迷信之深,有渐趋于澌灭。势所至也。乃近闻蒙古亦多无嗣,恒有以己剃度而归宗者,而一本数支,十不一二”[264]。可见,此问题的严重性已经引起清廷高层的关注。除了精神上的控制,梅毒等恶性传染病也在身体上对清以来的蒙民造成了沉重打击。伊克昭盟蒙古族人口从19世纪初的40万人,减少到20世纪50年代的8万人。150年间,人口减少约五分之四,究其原因,主要是因为梅毒[265]。及至同治战时,蒙古地方,不但人口稀少,而且毫无斗志。地方临时组织的蒙兵,基本上没有太强的战斗力,兵民遇警皆逃已是常态。

西北人口沿边北出,宁夏一带交通最便利。磴口、石觜子,地近宁夏,为由甘入蒙咽喉。两者之中,又以石觜子为首要,次则磴口。回军及难民入蒙,皆多走此路。自此往东可直达包头、萨拉齐、归绥等处。即使这样一个重要关隘,防守兵力也相当少。直到同治四年冬,磴口一处“防兵仅有乌拉特官兵三百名,四子部落兵二百名”[266]。同治八年夏,磴口被回军攻陷,进而围攻定远营,并继续东进至后套一带,定安、桂成等奏称“经乌尔图那逊督率马队两次击退,回窜边内,旋复纠合大股出边分扰,并有骑贼由磴口傍河长驱直扑东路”[267]。经多次击退,仍能东进,可见回军并未遇到真正的抵抗,官军之弱,根本不足以防堵。定安、桂成所奏多有讳败为胜,捏报战功之嫌。官军少且不足恃,蒙兵又不堪用。整个战争期间,蒙边防御,自始至终,均未有较大改善。

除了官方军队、蒙军及地方武装,整个战争期间,在蒙晋边界的防堵中,地方团练的表现亦相当活跃。如前引同治二年六月庆昀奏折中所称萨拉齐厅团练、鄂尔多斯旗中班禅昭地方团练等,都参与了蒙边的防堵事宜。与蒙古地区相比,山西的团练组织尤多,防守参与度亦更高。翻检山西方志,人物、孝义、仕进等传中,有大量关于集团自保的记载。战争期间,几乎所有沿河府州县,甚至不少内陆州县,都办有团练。

同治战时,官军不但兵员不足,而且战力堪忧,无法进行有效防御。在这种情况下,地方官员对这股寓兵于民的民间力量相当重视,往往将其视为官军极为有力的后备补充,甚至纳入整个边防体系中来,统一调配。在同治元年夏天山西沿河的布防中,山西巡抚英桂就调派文武员弁督率兵勇,驻守茅津、太阳、东滩、永乐、风陵等重要渡口,同时,谕令民团承担了助防的职责,“无事仍操农业,闻名警齐集河干”[268]。对于在战争中发挥重要作用的关键人物,亦给予表彰,以示嘉奖和鼓励。比如徐沟县的武生张耀廷,“由捐输议叙把总,再叙千总,复叙守备加捐都司加一级。同治元年因办团出力,奉旨赏戴蓝翎”[269]。又如长治县青阳人叶桂芬,“由进士历翼城、解州并有惠政。同治擢守潞安釐税务,督团防,廉干为一时所称,卒祀名宦”[270]。更多的参与筹办团练的领袖人物,则被记录在地方志书中,在光宗耀祖的个人荣誉中,更彰显官方意志和价值观念。

整个战争期间,协防助剿是地方团练最主要的职责。除此之外,地方团练还在修建防御设施等方面,发挥了一定的作用。保德沿边境九十余里,旧有边墙,多已坍塌,同治七年八月,山西巡抚郑敦谨下令补葺,并挑壕筑垒,该工程即由本地民团分段承修,并于入冬以前顺利完工[271]。

总体而言,在具体协防方面,地方团练发挥的作用比较有限,多数地方大概只限于堵截难民逃入本境,此举实则多为以邻为壑、安乡自保的权宜之计。地方小民,不习战守,仓促之间,持兵器上阵,恐亦无太强战斗力。西北战争,山西虽未受战火直接波及,但却为主要金主,饷银、粮食、军火等所需物资,皆协助之列。而官所输,涓滴细毫,皆来源于民,是以民间多受其累。而民团所设,所有人员费用皆由本地自行承担。志书中虽有财东倡捐之举,但志书褒扬者,类皆个案,大部分地方恐怕还要由本地小民摊派。因此,团练之设,实为累民之举。(https://www.daowen.com)

(二)渡口船只管控

黄河古称天险,峡谷对峙之处,水流湍急,难以摆渡。而平原水缓之处,又往往过于开阔,无船无筏亦难渡河。同治三年六月底,京口副都统杜嘎尔带兵自北边蒙古草原之路抵达宁夏石觜对岸,就因该处河宽难渡,又无船只,只能止步于河前。后不得已带队下行至五十余里外的二窝子渡口,方得以渡过[272]。石觜即今宁夏石嘴山一带,与磴口同为甘蒙黄河著名渡口。处于宁蒙大道的咽喉,商旅从宁夏进入内蒙地界多由此过河。清军兵行于此,无船亦不易过河。对一般逃难小民而言,更是万难。晋陕之间亦是如此,从内蒙托克托河口镇(今内蒙古托克托县双河镇河口村)至山西禹门口(今山西运城河津市禹门口),是黄河干流上最长的连续峡谷——晋陕大峡谷。在河套地区呈东西走向的黄河,自托克托附近急转为南北走向,由鄂尔多斯高原挟势南下,左带吕梁,右襟陕北,深切于黄土高原之中,谷深皆在100米以上,谷底高程由1000米逐渐降至400米以下,河床最窄处如壶口者,仅30米至50米。两岸陡崖壁立,谷深河窄,少有滩地,水流湍急,无船无渡,不易过河[273]。

基于此种原因,整个战争期间,清廷对沿河船只的管控相当严格。地方督抚对于管控黄河渡船的政策,亦相当重视,态度也相当坚决。比如山西巡抚赵长龄就认为,山西地广兵单,晋陕交界的防御,全凭一线黄河为之阻隔,而黄河无船不能飞渡。所以,提船东泊实为晋省防河第一要著[274]。继任山西巡抚郑敦谨亦积极推行这一政策,在强化沿河兵力布防的同时,下令将船只提归东岸,以免回军偷渡[275]。同治八年二月,老湘军一部在绥德一带哗变,因情况紧急,为防偷渡,郑敦谨下令将渡船提归东岸。同时,不惜将那些来不及提归,滞留军渡左右的船只凿底沉水。晋省官员对管控船只的坚决态度,由此可见一斑[276]。

除了控制民船,清军还有水师战船分布于渭水及黄河之上,专事防堵。西北水师之设,时间很晚。据绥远城将军善庆等人奏称,水师之设,“系因同治九年大兵攻剿金积堡前敌需粮万紧,由黄河挽运恐有疏失,经前归绥道国英捐造炮船三十二只,饬令记名提督刘景芳总统教练,护送军饷,一面巡防沿河要隘”[277]。此事可在陕甘总督左宗棠的奏折中得到印证,他在同治九年三月十五日奏称“金积堡经官军痛剿,贼势实已衰促……所以恃以负固者,峡口为秦汉两渠上游,官军上能制胜,臣拟由靖远造船配炮,乘河流盛涨,驶攻峡口,如果夺此要津,庶足制其死命”[278]。左宗棠所奏,是对计划由靖远造船配炮一事进行请示,所以,迟至该年三月中旬,西北水师尚未建成。如绥远城将军善庆及山西巡抚鲍源深所称无误,则说明,左宗棠在奏请创建水师之时,实际上船炮已经配置完毕。奏请创立水师,乃事后汇报,只不过例行公事而已。战事瞬息万变,事有紧急,亦在情理之中。实际上,除了宁夏河段水师,河口镇以下,亦有水师之设。而且,其创制时间要早于宁夏段水师。在同治六年四月的一份奏折中,左宗棠称:“山西河防仅恃臬司陈湜一军,恐难兼顾,臣已速饬阌乡防军渡河而北接防河津以南,替出陈湜水陆各营,移防河津以北,期臻周密。”同日,左宗棠又奏称:“晋省防务仅陈湜一军,分布河津以南抵渭水入河之处止自龙门,以北将近千里,津渡甚多,地广兵单,不敷分布。”[279]陈湜本是湖南湘乡人,咸丰中随曾国荃作战有功,同治四年授陕西按察使,调山西,《清史稿》有传。由此推测,该水师成立时间不会太早,但至少在同治六年已经存在。陈湜所部,有陆军十七营,水勇十一营,卫队二百人。其中陆军皆系楚勇,水勇则尽募自山西[280]。同治九年正月间,回军由韩城西北山内南下,攻至渭北韩城、郃阳、澄城、朝邑等处黄河岸边,因威胁山西永临、荣津等处河口,清军“水师副后营游击任太山等各将师船分列河干,于上下各营首尾相接,施放枪炮,昼夜不绝,并各于河干隙地张旗帜以壮声势”[281]。奏折中提到水师,应该就是陈湜所部。河津以上,有壶口之险,舟楫不通。陈湜所部水师虽北移驻防,但根本无法到达宁夏。同治九年左氏于河口镇另创水军,概与此有关。不管晋省水师具体建于何时,因建置较晚,规模亦较小,其在晋陕蒙边上千千米沿河布防中发挥的作用,可能不会太大。

正因为如此,在此前的诸多渡河事件中,回军水上均未遇到清军实质性的抵抗。如同治八年三月,回军大批人马由磴口一带乘船,顺流而下,在麻呢图登岸,驻扎河东土城一带[282]。同年五月,回军又在石觜子一带,坐船顺流东下,到达缠金河口一带[283]。

图5-5 兰州一带黄河上典型的2—3人小羊皮筏

(资料来源:王建平编著:《中国内地和边疆伊斯兰文化老照片》,第143页)

除了船只,木筏结构简单,捆扎方便,更易于短时间内大量制造(见图5-5)。战争紧急状态下,为求逃命,临时制作木筏并成功渡河者,为数不少。比如同治六年八月间,马长顺、禹得彦等人曾一度兵进黄河岸边的朝邑,“搬运木植赴夏阳一带树棚做巢,即为结筏渡河计”[284]。后因形势变化,自行放弃东渡。同治九年三月,崔三带领张家川回军数千人,进入陕西,被清军围堵,一路败退至高陵、渭南,受阻于渭河北岸,临时编扎木筏,最后成功渡过渭水[285]。回军临时捆扎木筏都可过河,对于避难小民来讲,扎筏渡河逃生,亦非不可能之事。

同治元年六月十五日上命称“晋省河防不甚吃重,且陕省回匪未肯远窜,英桂但能将本境回民妥为约束,其沿河船只随时饬令兵勇提泊北岸,晋疆自可无虞”[286],如此轻描淡写,显然对战事完全没有正确的预判。关中汉回打斗,多起于睚眦细故,不论官方还是民间都习以为常。战争之初,官方根本没有认识到问题的严重性,似在情理之中;但是,从另一方面来看,清廷似乎也高估了管控渡船措施在晋省河防上的作用,以为只要船提泊山西一侧,就能防止回军和难民渡河,确保晋边无虞,显然过于乐观。

政策实际操作过程中,民间与官方,战仗与求生,种种利益纠葛,如同乱麻,显非一纸公文即可以轻松解决的。对于升斗小民来讲,不论是远徙还是守家,生存总是第一位的。晋陕之间,历来商贸人员往来频率,两省沿河诸州府小民,以摆渡为生者,人数相当多。对于操此业者来说,渡船犹如农夫之耕牛和农具,是养家糊口的工具,舍此将何以为生?

在同治元年六月的一份奏折中,山东道监察御史寻銮炜就提到了这些问题,他指出“山西沿河一带,刻下防堵吃紧,滨河小民,平日皆倚河营生,一旦渡口停压,此辈若无所谋食,断难束手安静,而夜间偷渡一层尤宜严密防范。闻陕西难民多从韩城之上流,即滨山西之河津、宁乡各县,该处河身甚窄,闻用重价私渡者甚众。转瞬秋凉,此等流离失所之民,饥寒交迫,势将流为盗贼,且恐回匪奸细混入煽动。请旨饬下山西巡臣札饬地方官协同绅众严密盘查,于难民则谕令仍回陕省之无事地方暂住谋生,一概不许入山西交界,于沿河船户水手等或招募入勇,或设法安戢,各就地方情形,妥为料理,总之,先使本地穷民得所,则内变既消,外患可御”[287]。

从寻銮炜的奏报中,我们可以看到以下几点:其一,战争爆发后,陕西小民大量渡河前往山西避难;其二,这些难民所走路线,并非朝邑之大庆关,而是更往北的河津、宁乡各县河水较浅处;其三,小民选择水流湍急的北部河段,而非河水平缓处的大庆关渡河,原因可能是作为晋陕主要通关口岸的大庆关,官方控制比较严格,无法过渡;其四,小民渡河,多以重金相求,故有钱者更易渡河。而小民业此为生者,多有求财冒死摆渡者。这与泾阳被围期间,周围各县小民贪利前往泾阳卖粮者如出一辙。战争状态下,升斗小民的生存状态,犹如一个万花筒,有因财而逃命者,亦有为财而甘愿送死者。历史的复杂性与人性的多面性,在战争状态下表现得淋漓尽致。

对于如何妥善安置这些小民,寻銮炜也给出了自己的建议。但兵荒之年,官府剿抚应接不暇,自身尚且难保,根本不可能顾及船民的生计问题。在这种情况下,仅凭官府一纸文书,就令沿河小民全部交出渡船,显然是不可能的。而这种反对的声音,除了以船为业者,还来自地方绅士阶层。山西巡抚赵长龄在同治六年三月的一份奏折中称,“溯查同治元年陕回滋事以来,郃阳、韩城二县沿河村民设船甚多,豫备省难逃徙,该处办团绅士主持其事,不令船泊东岸,致被逃将宋憬诗抢船诓渡,贻害山西。经前抚臣英桂将前任郃阳县知县方鼎録、绅士王凤翔奏参在案。诚恐陕省沿河各县仍有绅士主持不令提船东泊,叠经飞饬确查,兹准太原镇总兵蒋临照咨称,韩城县所属之砂仁沟有空船多只,仍在西岸停泊,不肯移泊东岸……”[288]地方交出船只,除了直接影响小民生计,也直接切断了沿河富户士绅危急时刻逃往山西避难的机会。因此,当然会遇到地方的反对和扺抗。除此之外,沿河船户之中,回族亦属不少。如据宁夏将军庆昀访闻所知,磴口附近黄河船户就有很多回族[289]。他们中的大多数,本身就是被攻伐的对象,根本不可能交出船只;另一方面,也可以看出,战争状态下,小民对于远徙避难的态度。地方富户与士绅,虽然拥有远徙的资本和能力,但却因资财较多,有更多牵挂,不到万不得已,往往不会逃走。总之,战时官方想对沿河船只进行严格管控,阻力重重。不论是船户本身还是地方上的具体操作者,出于各自利益的考虑,都不会完成执行。

另一方面,晋蒙陕间河道绵长,而防守兵力有限,很难对所有河的所有船只进行有效管理。同治六年间,大同镇总兵马升带兵在包头镇各渡口防堵,附近之南海子等处渡口亦有官兵驻守盘诘,并将船只提泊东岸,但自此以西百余里大小渡口竟无防兵巡查,逃难小民大半由西口过渡,遇便上岸,潜赴内地。为防止回族夹杂其间,以及大批难民逃往口外重镇包头、归绥等处,山西巡抚赵长龄曾奏请,“饬下宁夏将军、绥远城将军、归化城副都统,凡甘蒙毗连晋界及阿拉善西公旗蒙古地段之沿河一带渡口,多派旗绿兵丁,逐段防守,严禁渡河,并不准船只停泊”[290]。很显然,在沿边兵力捉襟见肘的情况下,此种完全无兵布防的情形绝非此一处。在这种情形下,有驻兵防堵之处即使查核管控再严密,也起不到作用,逃难者随时可以渡河口。这就是典型的木桶理论,流水总是会从最短的那根本板处流走。

总的来看,整个战争期间,一方面官方虽对管控渡船进行防堵寄予厚望,并且也采取了较为严格的措施,但因遭到民间的强烈反对,无法全部管控;另一方面,因兵力有限,实际上存在很多防守空白区域,且渡河不一定非要用船,木筏易结,瞬息可成。因此,管控渡船对于晋陕、蒙陕之间防堵的作用不大。真正想渡河的人总有办法,而正常的贸易货运却会因此大受影响。

(三)冬季冰桥布防

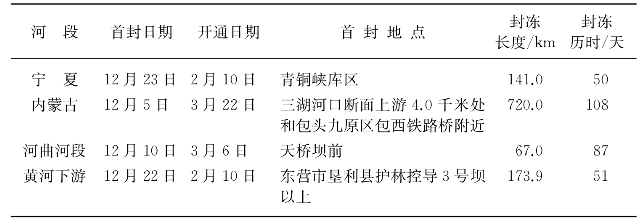

受大陆性季风气候的影响,黄河在冬季会冰冻封河,尤其中上游河段,内陆高寒,封冻河段尤长,结冰时间亦久。一般年份,黄河中上游宁、蒙、晋、陕段河道会在十二月后进入结冰期,到次年二三月份方才解冻,一般长达两三个月,亦有三四个月者。至兰州以上各段,甚有冰封四五个月或更长者。故沿河民间有“立冬半月不行船”“立冬流凌,小雪封河”[291]以及“立冬淌凌,大雪揸河”[292]之谚。表5-1是黄河水利委员会发布的2026年冬季至2026年春季黄河各河段的封冻统计,封冻总长度累计达一千余千米,各河段平均封冻时间有74天,其中封冻时间最长的内蒙古段,更是长达108天之久。

黄河结冰之后,天堑变为平陆,处处皆可过河。道光二十五年,黄河晋陕段冰冻,蒲州荣河县一带“狼三五成群,自陕西渡河而东,自此河东多狼灾”[293]。其实,河水结冰之后,何止狼群,即行人车马亦畅行无阻,有些河段车马往来,转运粮食这类极重的货物亦如平地。芮城县在山西最南部,与河南灵宝隔河相望。民国十八年河冻,“车马往来大河南北,转运粮稷,人畜时有冻死”[294]。与之相比,陕北延安黄河段,纬度更高,冬季更冷,故而冰层更厚。一般年景“一到阴历十月,河流便开始结冰,其厚度足以支持车马。……结冰之后,在冰层上铺以稻草谷壳之类以减少润滑,车马就可以通过。黄河的冰冻常常维持到第二年阴历三月初才慢慢解冻”[295]。

表5-1 2026年冬季至2026年春季黄河封冻河段基本情况统计表

(数据说明:1月27日,扣除宁蒙交叉河段40千米,本年度黄河干流最大封冻长度为1061.87千米。数据来源:水利部黄河水利委员会编:《黄河年鉴2009》,郑州:黄河年鉴社,2026年,第81页)

显然,对于冬季的黄河来讲,管控船只已没有任何作用,而单纯依靠兵士防守,即使再多兵力,亦防不胜防。况晋蒙防兵,本就不足。是以冬日黄河冰冻之后,堵御更显吃力。晋蒙两省官员,均在奏章中多次表达了这种担忧。如同治元年十月,也就是战争爆发后的第一个冬天,绥远城将军德勒克等人就奏称,“现值隆冬,河冰将结,沿河与陕、甘、延绥一带毗连,口外千余里之遥,一经黄流结冻,处处徒步可涉,防兵现难分派”[296]。在同治四年秋天的一份奏折中,德勒克等人又对黄河冰冻期间,蒙边防守情况进行了奏报,“口外地居边塞,归化城商民辐辏,甲于他厅,托克托城厅属之河口村,萨拉齐厅属之包头镇,滨临黄河,五方杂处,地当陕甘水陆通衢,自回匪滋事,宁灵相继失陷,口外设防先后调派旗绿官兵防守包头,距宁灵千数百里,地方辽阔,虽有黄河之险,一经河冰结冻,草地处处徒步可涉,全赖兵力堵遏,若添调旗绿官兵,在在严防,寡则力单,众则日耗,且鄂尔多斯游牧,一片沙漠,人马食用艰窘,当此饷项支绌之时,难以随时转运,日久必致缺乏,旗绿官兵语言不通,无从协济,惟蒙古官兵于草地情形,素能相习,若使之防边,藉以自卫,尚属人地相宜”[297]。从中可见,蒙边防守力量即使平时亦不足以防堵,黄河冰冻以后,更是难以应付。

而晋省河防更是如此,尤以冬令时节最为紧要。其中河曲、保德情形以河曲为最要,“上自马连口起至石梯形关隘止,计八十里,中结冰桥,约六十里,两岸沙滩平衍,径路纷歧,边封口坍塌处所虽经随时修补,究未完整,提督高占彪所统精锐四营,分段扼防,兵力尚嫌单薄”[298]。往南大宁至吉乡一带河冰冻结,与长桥无异,人马行走如履平地。郑敦谨奏称该段河道,“为上年匪踪窜越熟径……近日吉州七郎窝一带已结冰桥”[299],可见,战时回军多有借冰冻之际,而成功渡河行军者。相关记载还有很多,比如同治二年秋,回军从黄河以东的灵州前往河西的平罗,清军中途设重兵扼守,难以前行。但“至十月间,河水合冻,贼遂履冰抢过平罗”[300]。同治八年正月郑敦谨奏称“前因贼匪西窜,总兵马升仍回包头驻扎,其所部参将瑞麟督率兵勇,行至秦义滩地方,遇贼骑百余人抢渡冰桥,当即奋力击败”[301]。郑敦谨所奏本为邀功请赏之辞,行军途中,能偶遇回军抢渡冰桥,并成功阻击,这是小概率事件,这也说明,一方面,清军沿河的布防,很多地方都是空白,漏洞相当多;另一方面,也可以推测,回军借冬季冰冻之时,成功渡河者相当多。

回军都能借冰桥过河,对于逃难小民来讲,冬季黄河天险,则更是几近坦途,完全畅行无阻,由此可以远徙避难至包头、归绥等处。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。