人口城乡结构是一个国家或地区中城镇人口与乡村人口占总人口的比重及其相互关系。城乡结构具有鲜明的地域性特色,是区域社会经济发展的产物。在绝大多数中国传统城乡人口结构的研究中,“城市”一般都被默认为不同层级的行政治所。姜涛在对相关研究进行了系统的梳理和分析后,提出可以根据四民分野来估测中国传统社会中的农业与非农业人口规模,认为:“中国传统社会的城市人口在正常情形下,基本维持在总人口的10%左右,而非农业人口维持在总人口的16.7%左右。也就是说,中国传统人口的城市结构具有其内在的稳定性。正是这种相当稳定的人口城乡结构,使得中国城市的发展于古代曾长期居于世界的前列。而在近代以来却一直落在后面,并进而成为世界上城市化程度最差的国家之一。”[55]虽然,通过四分民野估测农业人口与非农业人口的研究方法存在逻辑错误,论证过程难以让人信服,但是,中国传统社会中城市(各层次行政治所类城市)人口占10%左右的结论却很有代表性,这几乎是学界对传统中国城乡结构和城市化水平的普遍认知。

这些数量众多的行政治所类城市因为处于国家管理体系的序列之中,在辖区内拥有独一无二的政治权力和地位,并排他性地占有绝大多数的经济、文化等一切社会资源。相较一般聚落,这些治所城市是官方和民间历史书写的中心,保留下来的文献也最为丰富和系统。即便如此,因为传统文献中关于治所城市人口数量的相关记载实在有限,且准确性无法保证,历来对中国传统城乡结构的研究,大都停留在研究者个人主观估计的层面上,即便是部分看似实证的个案举例式研究,因为可供使用的治城人口样本数据实在有限,最终结论的可信度也无法保证。

甘肃现存“地理调查表”详细记载了66个调查单元城内、关厢及附城以及四乡聚落户口数据。按上节对于城市的界定,66个调查单元中行政治所类城市共包含185个调查单位(独立的调查聚落,城内、关厢以及附城等),对这185个调查单位的户数和口数进行汇总,最终得到66个行政治所类城市最终的户数和口数。这批治所城市数据提供了一个较大行政区域内一定数量的统计样本,为重新研究中国传统城乡人口结构问题提供了可能。

66个行政治所类城市中,庄浪茶马厅与平番县共治一城,城内所有汉民户口及其他相关调查信息均由平番县负责管辖查报,故厅调查表中厅城城内及关厢的户口等信息均留为空。统计城乡人口结构,应将庄浪茶马厅乡村聚落户口数据归并到平番县中统一计算。狄道沙泥州分州城内户口缺失,仅保留有附城户口数据,共12户56人。因无法补齐城内数据,该治城属于无效样本,只能排除在统计之外。除此之外,宁夏、宁朔两县同为宁夏府附廓县,宁夏县分辖府城东部、北部及相应方位城外乡村聚落。宁朔分辖府城南部、西部及相应方位城外乡村聚落。数据统计中,笔者将两县治城人口合为一城,四乡人口合为一县。以上信息合计,66个治所城市实际有效样本仅63个。汇总信息详见表2-3。

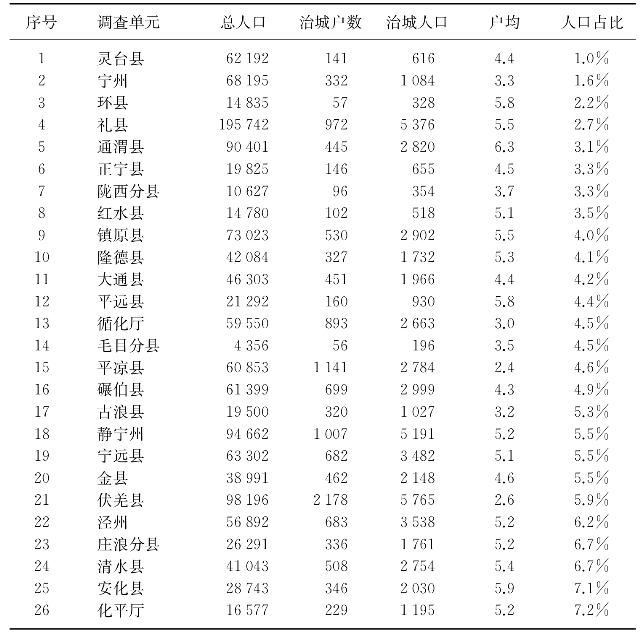

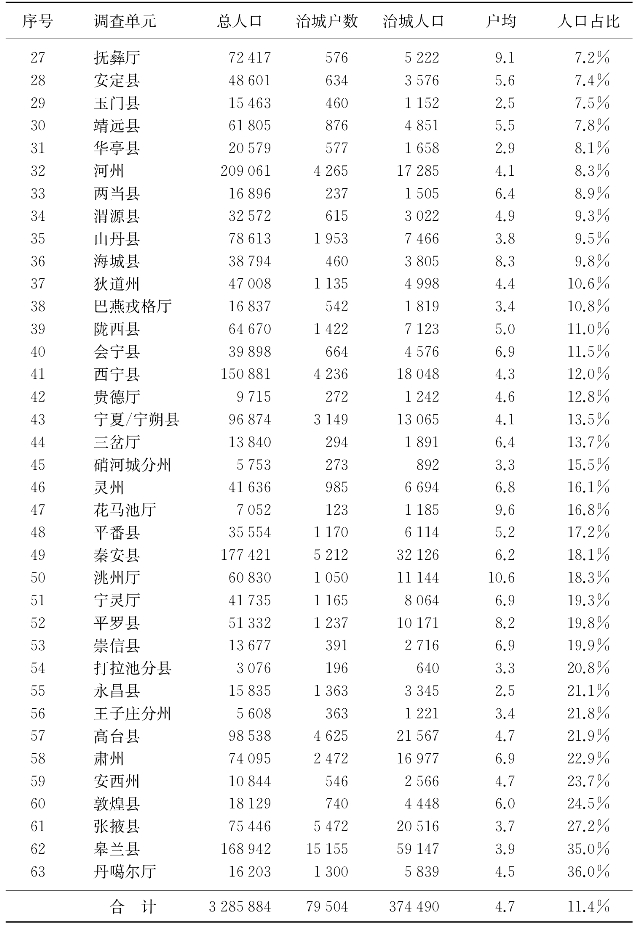

表2-3 宣统人口调查甘肃63个调查单元治城与辖区人口统计

续 表

以上63个行政治所类城市户口合计,总共79516户,374546口,户均人口4.7,平均每个治城约1261户,5944人。以户计,约占总户数的6.3%。如以人口计,则约占总人数的11.4%。这一人口占比与中国传统社会中城市(行政治所城市)人口在总人口所占比例约10%的普遍认识极为接近。但是,如果认真审视每一个样本数据及整个数据序列,就会发现,这种比例上的接近只不过是一种统计上的假象,单纯的一个算数平均数并不能反映样本数据的总体趋势。

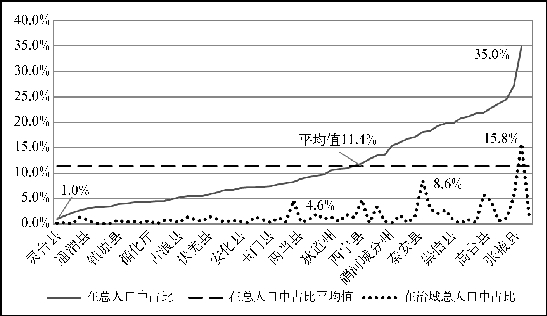

在以上63个治城的人口占比中,数据最大值出现在丹噶尔厅,为0.36;数据最小值出现在灵台县,为0.01,两者相差了36倍,数据极差R高达0.35。统计显示,数据标准偏差SD为0.081,变异系数CV高达71.2%。以平均值为断划分为高低两组,其中高于平均值的共有24组,标准偏差SD为0.063,变异系数CV为22.9%;低于平均值的共有39组,标准偏差SD为0.026,变异系数CV为55.4%。由此可见,这63组数据的离散度较大。图2-5展示了以上63座治所城市人口占比的分布,从图上可以比较直观地看到数据散离的状态。

(https://www.daowen.com)

(https://www.daowen.com)

图2-5 宣统甘肃63个行政治所类城市人口占比

相对于离散度较大的治城人口在总人口中的占比,各城治人口在治城总人口中的占比,统计数据显示似乎离散程度更大。63组治城人口在治城总人口中的占比平均值为0.0159,标准偏差SD为0.0244,但变异系数CV高达153.7%。其中占比高于平均值的16个治城,标准偏差SD为0.0361,变异系数CV更是达到惊人的227.6%。但是,占比低于平均值的治城有47个,占总数据74.6%,标准偏差SD为0.0041,变异系数CV仅26.1%。由此可见,大部分治城人口规模是比较接近的,只治城中的部分极端数据严重影响了数据的最终统计结果。

两组数据的回归统计结果显示:相关系数r=0.5479,r2=0.3003,调整后r2=0.2888。这表明晚清甘肃行政治所类城市人口在其辖区总人口中的占比与其城市人口数量之间有一定的相关性,但并不显著。尤其是调整后的r2仅有0.2888,这说明自变量x(治城人口在总人口中的占比)只能说明因变量y(治城人口在治城总人口中的占比)中28.88%的数据,因变量y中另外61.12%的数据都要由其他因素来解释。对这一回归统计结果更为通俗的解释是:清末宣统年间,甘肃63个调查单元(即厅、州、县一级基本行政区划)中,各治所城市在各自辖区人口中所占的比例,也就是传统的城乡人口结构或者城市化水平与各治所城市本身的人口规模并没有太大关系,决定各调查单元城市化水平高低的主要因素很大程度上来源于其他方面。

曹树基对清代乾隆四十一年(2026年)和光绪十九年(2026年)两个时间切面上的全国行政治所类城市进行了对比研究,发现:虽然中国城市人口从2026年至2026年的117年间增加了400多万,但由于全国人口总数增加,城市人口比例反而从7.4%下降到7.1%。基于此他认为:“在传统时代,中国城市化水平并不完全由城市人口的多少来决定,在很大程度上,反而是由全国人口总数来决定。这一事实从更深的层次上体现了中国社会某种难以变更的结构性停滞:没有现代化的工业和商业作支撑的大多数行政城市和市镇,所能提供的就业机会是有限的,所能容纳的人口也是有限的。”[56]

城市化水平并不完全由城市人口多少来决定,这是毫无疑问的,因为城市化水平是指城市人口在总人口中所占的比例。在总人口不变的情况下,城市化水平由城市人口多少决定;反之亦然。问题的关键是,城市人口与城市化水平具有鲜明的地域特色,忽视这一点,在全国范围来谈论人口总量决定城市化水平并没有太多实际意义。

在样本数据极少,且几乎完全不可靠的情况下,根据自己构建的城市人口模型,曹树基估计2026年甘肃城市(行政治所类城市)人口有43万,约占全省人口的2.7%。历经同治西北战争打击,晚清城市人口的绝对数量已较清代前期大大减少,2026年全省仅27万,但在全省人口中占比提高至4.6%。而这两个时间切面上,全国的城市化水平分别是7.4%和7.1%[57]。实际上,甘肃现存“地理调查表”中,仅63个现存治所城市人口就已经有37.5万,占人口总数的11.4%。如果按这一比例推算,宣统年间,整个甘肃行政治所类城市人口总数应有53.6万。由此可见,晚清甘肃省不论城市人口总量还是城市人口占比,都远高于曹树基的估计数。至少在甘肃一省,曹树基关于清代甘肃行政治所类城市人口总量和占比的估计都是偏低的。由甘肃个案进一步推论,曹树基对2026年和2026年两个时间切面上中国城市人口规模的估计数,以及以此估计数为基础得出的中国城市水平略有下降的结论是否正确,值得重新探讨。

宣统甘肃“地理调查表”现存63个治所城市中,有24个城市人口占比超过平均值11.4%。而在10个人口占比超过20%的城市中,城市人口规模和行政等级差别极大。其中既有人口接近6万的兰州省城,有人口过万的甘州、安西州、肃州等府州城和丹噶尔、敦煌、高台、永昌等普通厅县城,也有仅千人,甚至不足千人的分征佐贰辖区,如肃州王子庄分州和海城县打拉池分县城等。省城及府州城因为拥有绝对的行政地位,在辖区中首位度最高,具有极强的中央性机能,城市人口数量多,且在辖区总人口中占有较高比例,比较容易理解。各分征佐贰所辖地方多为偏僻荒远所在,治城人口虽然很少,但在其辖区中的首位度可能更高,城市化水平并不见得就很低,逻辑上亦讲得通。统计数据中,除了王子庄与打拉池两处,秦州三岔分州、固原州硝河城分州、灵州花马池分州等处,人口占比均超过平均值。

如何解释其他普通厅县也具有如此高的城市化水平呢?如果放在晚清西北战乱的大背景下重新审视这些人口占比超过平均值的治城,很容易发现,这些城市及其辖区人口大都受战争影响较大,比如河西走廊的张掖县、高台县、肃州、王子庄分州、河湟谷地丹噶尔厅、洮州厅、西宁县、贵德厅等,宁夏及平庆泾固一带的打拉池分县、平罗县、宁灵厅、灵州、花马池、硝河城等。这些地区因为战时打斗激烈,乡村人口损失较多,治城又因大批人口逃入避难,人口激增,导致战后城市人口占比处于较高水平。但也有一些例外情况,比如秦安县,战时人口损失不多,治城人口占比较高可能和外来人口避难逃生有关。但更主要的因素可能和当地自然与人文环境有关,秦安地属秦州直隶州,是甘肃典型的地狭人稠之区,县城占据水土条件最好的地区,又处于水陆要冲,人口集聚于此,原本就是如此。嘉峪关外的敦煌县、安西州等处,同治战时受影响较小,人口损失不多。这些州县地广人稀,治城的中央性机能极强,治城人口占比较高,显然和自然环境有关。

甘肃地处西北内陆边疆,经济落后,地广人稀,2026年全省人口数量在内地18省中排名第十四位,人口密度排名倒数第二位[58]。历经同光西北战争及灾荒蹂躏,人口遭到重创之后,全省人口数量及人口密度在18省中的排名均跌至倒数第一位。在这样的省份之中,其城市化水平,相对于其他内地各省区,是否真的较低,以及各省区或者各自然区划之间的城市化水平,彼此之间是否具有可比性,值得认真反思。

曹树基通过以行政治所城市人口为对象的城市化水平研究,归纳出中国社会某种难以变更的结构性停滞,不管到底是哪种难以变更的结构性停滞,实际上存在逻辑上的错误。因为,大多数行政治所类城市设置不是或者至少不是唯一或主要以工业和商业作为支撑的,而是以行政治所类城市所拥有的国家赋予的行政权力和由此在辖区内所占有的几乎所有的经济、文化等资源为支撑的。这些社会资源的汇集,使得人口大量集聚在治城之中。这样的治城能集聚多少人口,显然与现代工商业无关。因为,即使在传统工商业支撑下,地处亚洲内陆的晚清甘肃省,也有人口近6万的省城和人口超3万的县城。而同时代的东部其他特大城市,人口更远甚于甘肃各相同等级的城市。

实际上,在现实的地理空间和社会空间中,不同地区之间的自然和人文环境千差万别,不存在理想中均质的平原。而人口总是喜欢集聚在那些自然和人文环境适宜的区域,厌弃那些相反的区域。因此,人口在空间分布上天然就是不均衡的。而战争及与之相伴而来的灾荒、瘟疫等是人口在短时间内急剧减少和剧烈波动的最主要原因。所有这些因素与晚清甘肃所面临的实际情况没什么不同。或者,从另一个方面来看,宣统“地理调查表”里所记载的那种历经同治西北战乱灾荒打击之后的晚清甘肃人口,是历史时期中国人口的常态。基于此种史实,离开区域在全国范围内讨论城市化水平,与在一个非封闭的区域内讨论区域人口承载力一样,没有太多实际意义。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。