城市的空间边界,即一个城市与周边腹地的分界线。城市有不同的空间尺度和形态,也有不同的空间范围和边界。在历史人口学者的研究视域里,历史城市往往只是一个人口数字代表的抽象的点,而不是一个具象的面。当史料足够支撑把这个点状的城市铺展成一个面状的城市来考察时,我们首先需要做的,就是要明确城市的空间边界在哪里,因为,城市空间边界决定了城市在地理空间上所占的实际区域,也决定了城市的人口规模。

现代地理学中,用城区(city proper,简称“CP”)、城市化地区(urbanized areas,简称“UA”)和都市区(metropolitan areas,简称“MA”)等不同的概念,来描述不同尺度的城市空间及其边界。CP侧重于城市结构意义,不包含郊区,空间尺度最小;MA强调城市的功能意义,指的是人口众多的地区,包括一个大城市(large city)或者大都市(metropolis)及在其周围受其直接影响并相互间有共同利益、从事共同经济与社会活动的城镇和郊区,空间尺度最大;UA的概念性质介于CP与MA之间,更多地强调城市的空间形态或地理景观意义[38]。从城市理论研究的角度讲,UA作为景观意义的地域概念更具有客观性,也更能体现城市研究最基本的地域概念,即:“城市化地区反映了城市作为人口和各种非农业活动高度密集的地域而区别于乡村,它不是行政意义上的城市,而是实际景观上的城市。”[39]

然而,在具体研究实践中,因为城市空间的无标度性,不论使用哪一个概念,合理界定城市的空间边界都存在诸多困难。对于历史城市研究来讲,不但数据有限,精度也较差,使用这些仅仅理论上似乎清晰的当代城市空间概念,来定义城市的空间边界,更加困难。或许正是在这种背景下,城市人口史学者往往使用记载更为丰富、更容易获取、也更直观并且容易量化的借代指标,比如城墙,来定义城市的空间边界。如斯波义信[40]、周长山[41]、李健才[42]、王永祥、王宏北[43]、章生道[44]等人,都使用城墙周长,来直接或间接描述古代城市的空间范围[45]。

周长为1000米的圆形,其所占面积是79578 ,同样周长但高度为0的长方形,其面积为0

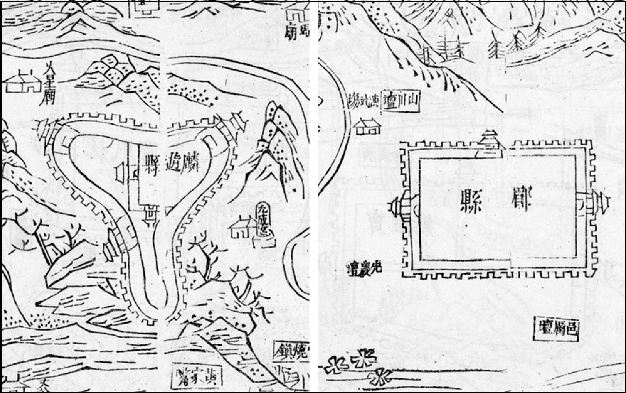

,同样周长但高度为0的长方形,其面积为0 。现实中,城墙形状虽然不可能会是如此绝对的标准几何圆形,也不可能会是两条彼此平行且完全重合的直线,长度相同或相近但形状不同的城墙包围区域的面积更不可能有如此巨大的反差。但是,现实中,这种面积上的差异的确是存在的,有时可能还很大。如图2-2凤翔府麟游县三角形的城池与郿县矩形城池对比明显,这种不规则城池与城墙长度相同的传统圆形或者矩形城池相比,其城内面积显然要小很多。

。现实中,城墙形状虽然不可能会是如此绝对的标准几何圆形,也不可能会是两条彼此平行且完全重合的直线,长度相同或相近但形状不同的城墙包围区域的面积更不可能有如此巨大的反差。但是,现实中,这种面积上的差异的确是存在的,有时可能还很大。如图2-2凤翔府麟游县三角形的城池与郿县矩形城池对比明显,这种不规则城池与城墙长度相同的传统圆形或者矩形城池相比,其城内面积显然要小很多。

图2-2 清代陕西麟游县与郿县城池图

(资料来源:乾隆《凤翔府志》卷首附图)

成一农也使用城墙长度来界定城市空间边界,在对清代近1500座城市的城墙长度进行了汇总统计后,他认为,城市规模(即城墙包围的城市空间)与城市行政等级之间的相关性很低。尽管笔者赞同这一结论,但对其使用城墙长度来定义城市的空间做法,却不敢苟同[46]。实际上,之所以不能用城墙长度来界定城市空间边界,究其原因,更重要的还不在于这种因城墙形状导致的面积差异,而在于,多数情况下,城墙所围绕的区域并不是城市的全部。实际上,对于晚清西北大部分行政治所城市来讲,城墙包围起来的区域要远比城市实际的区域小得多,有时甚至可能只是其中很小的一部分,城墙并不是城市的真实的空间边界。

在中国传统农业集权社会中,各级行政治所类城市在所辖区域内占有绝对的政治地位,也因此具有极强的中央性机能,而城市内部空间结构和功能区划分与布局,则几乎完全服从于行政权力职能的展开,建筑的目的性极强。这一点从诸多记志的记述中可以非常清晰地看到,如乾隆《凤翔府志》中就记称:“郡邑既列,疆域攸分,则诸凡建设次第举焉。故金汤以固封也,公府以出政教也。禁奸诘暴则戍守关塞重焉,旌善惩恶则坊表刑狱具焉。他如驿传以资递运,养济以恤孤穷,国家之所以为斯土斯民计者,法至密矣。”从城市内部空间结构来看,在这些为数众多的行政治所类城市之中,最基本的建置设施大致可以归纳为四种类型:“一是直接行使政权的职能机构官署;二是进行文化统治和教化等的文化教育机构和设施、神权宗教设施;三是其他各种辅助设施和服务性建置;四是居民住宅和工商业店铺。”[47]

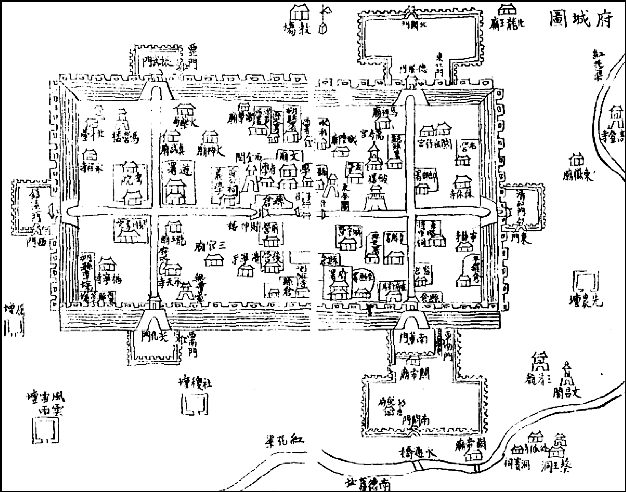

实际上,修城筑墙需要耗费大量的人力、物力和财力,出于经济等方面的考虑,一般而言,如无特殊原因和需要,城墙会比较短窄,城墙包围的部分也比较狭促,其中需要修建大量权力机构和公共设施,比如衙署、军署、司狱署、捕厅、监狱等政权机构,书院、义学、社学以及考院等文教机构,除此之外,还有文庙、武庙、城隍、先农坛、社稷坛等制度性建置。因此,城中真正可供普通民众居住的地方不宽裕。以宁夏府城为例(见图2-3),乾隆三年毁于地震水火后,官府于五年五月发帑重修时,在明代宁夏镇城的旧址上,向内收进二十八建筑,城垣规模较明代已大为缩小,周长仅2754丈,东西长4里5分,南北宽3里1分。尽管如此,仍然耗费了31.5万两库银。至乾隆中后期,府城之内建有宁夏府署、宁夏和宁朔县署以及所属司院部局等官衙署所40余处,学宫、书院和社学等7所。城内外的坛庙祠阁、寺宫庵院、堂台殿观等80余所,此外还有石坊、牌楼50多座[48]。

凭借独享的政治角色,行政治所类城市又占有区域内几乎所有的文化和经济资源;另外,一般的治城又大都地处水陆交通要冲,汇聚所辖区域的商业和人口,成为辖区内首位度特征极其鲜明的政治、经济和文化中心。人口众多,城内往往不敷居住,只能突破城墙的约束,依城而居,日久则依城筑墙,以资保护拱卫,于是乃有关厢之制。而附城者,则更是在关厢以外,傍依环居者。

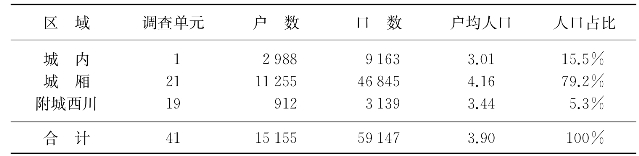

以省城兰州为例,宣统普查清末城市人口总数共15000余户,近60000人,其中城墙包裹的城内人口只不过9000多人,所占比例仅15.5%,关厢及附城人口则有接近50000,所占比例高达84.5%。显然,城市人口聚居的空间范围,已远远超出了城墙所能包围的空间范围(见表2-2)。

图2-3 清代宁夏府城图

(资料来源:乾隆《宁夏府志》卷首《图考》)(https://www.daowen.com)

表2-2 宣统普查兰州城内、关厢及附城西川户口数

[数据来源:(清)赖恩培编:《皋兰县地理调查表》,甘肃省图书馆藏,索书号:671.65/103.78]

宣统普查“地理调查表”,以自然村为最小的调查单元,兰州省城城内、关厢及附城西川总共包括了41个调查单元。除城墙围绕的城内区域外,其他40个调查单元都是散落城墙周边彼此分割又有联系的自然村落。

赵冈的研究中曾就人口密度与城市之间的关系进行探讨,他认为:假定以2000人为城市人,这2000人分散在一个很大的居民区时,就与农村无异了[49]。实际上,这种假设不但在实际研究中很难实现,逻辑上也本不成立,因为对历史城市的界定,总是以地理上实际独立的居民点,而非面状居民区为标准。在空间形态上,聚落是人口以群体的方式聚居在一起的相对独立的地理实体,而非人口以个体或家庭散布在一个较大地理空间里的散离点。李伯重认为:“如果几个各有数百人口的居民点彼此之间相距仅1—2里,那么从某种意义上来说,这几个居民点也可以被视为一个较大居民点的组成部分而非独立的居民点。倘若这个较大居民点的人口总数超过2000人,那么也就有理由划为城市而非农村了。”[50]从兰州城的个案来看,的确如李伯重所言。所谓城市,其实是以特定居民点为中心的聚落群。

聚落群的大小,或者说城市人口的多少,与城市的中央性(在区域中的重要性地位,不论是政治方面的、经济方面的还是其他方面)存在一定的相关性。而这个以特定居民点为中心的聚落群的最大外围边界,才是一个城市的真正边界。所有在这个边界内聚居的人口都应是这个城市的人口。这一城市空间边界的范围,不但与中国官方颁布的统计上的城市边界范围在原则上是相同的[51],也与前文所讲的城市化地区(urbanized areas,UA)的范围非常相近。

那么,接下来的问题是,这些近城的聚落哪些应该归入城市呢?或者说,应该如何正确界定这类城市空间边界呢?是否如李伯重所称的以1—2这样的单纯空间距离为标准?如果真的可以这样,那确定晚清西北城市倒是个极为简单的问题,因为“地理调查表”中对此有极为详细而明确的记载。调查表中行政治所的行文格式首列城内,其次为关厢、附城,最后是四乡各聚落。四乡之中,所有聚落距离里数标注极为明确。但是,在如何划分某一聚落是否属于某一特定行政治所这些核心聚落上,并不完全按距离来界定。很多距城只有一两里或者两三里的聚落都被视为单独的调查单位。有些离城较远的聚落,反而被归为城的一部分。

许檀在从事明清山东商品经济研究时,对山东城市人口的研究就涉及这一点,她的做法是:将近城地名中有“关”“街”“里”“巷”等者视为城关街巷,计为城市人口。而称为“庄”“沟”“营”等者,则作为“近城之村”处理,不计作城市人口[52]。曹树基对此做法颇为推崇,认为:“纳入城关的村庄已经属于城市人口的一部分。”因为即便是根据现代城市人口统计原则,城市居民也可以含有部分农业人口。只是非农人口的数量应多于农业人口[53]。在做城市个案研究时,这一方式具有较强的可操作性。

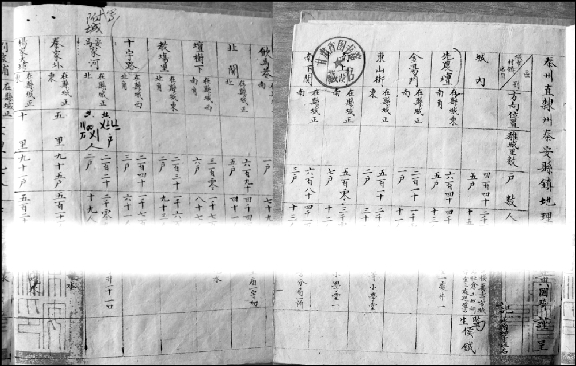

宣统甘肃“地理调查表”中,对于城市、乡村的界定和记录相当明确,除前引省城兰州之外,几乎所有行政治所类城市的关厢都被视为独立的调查单位,并详细注明了户数、人口等调查信息。除此之外,部分行政治所城市和几乎所有非治城的核心聚落,虽然没有关厢、附城,但其城市的范围同样可能不仅仅局限于城墙以内。对于这部分城市的空间边界,“地理调查表”亦有极为详确的界定和说明。比如秦州府秦安县治城以下就没有注明关厢,仅列各聚落名称。但从先农坛开始,包括金汤门、东山街、南上关、南下关、引马巷、北关、坛树下、教场里、十字路以及安(马)家河在内的11个聚落,离城里数一项均被留空,没有填写,并且安(马)家河上并标注“附城”二字(见图2-4)。

图2-4 宣统《秦安县地理调查表》局部

(数据来源:本图根据笔者在甘肃图书馆所拍照片合并而成)

从整个“地理调查表”的修改痕迹来看,用毛笔书写的“附城”二字,应该是秦安县宣统人口调查的具体操办者在最后汇总时添加的。但用铅笔涂画括号,似乎是后世读史者添加。因为现代标点符号的推广使用远在宣统之后,此显非原调查者所写。从调查表行文格式与添加文字来看,秦安县的县城范围,应该到安(马)家河为止,而非到铅笔所括的十字路为止。很显然,在当时的调查者看来,四乡与城的界线是很明确的。这种明确的界线应该不是基于某些人的主观臆断,也不太像是约定俗成的民间共识,而应该是某种既定的制度。关厢、附城的明确标注,除了表明这些聚落与城墙的距离远近和空间方位外,更表明了这些聚落在制度层面上可能归属于中央核心聚落的事实。因此,判断某一近城聚落是否属于城市,除距城远近这一重要指标外,更重要的指标可能是经济的或者行政的,比如同属于某一个纳税单位或者同属于某一保甲。

从清代清安县城图看,“地理调查表”里从先农坛到安(马)家河的这11个聚落,除东山街在东门以东、十字路则紧邻北廓城外,其他8个聚落都在南、北廓城之内[54]。由此来看,铅笔括号的批注虽系后人添加,但划分结果倒是基本正确的,当系熟悉秦安情况者所为。这也说明,许檀的工作思路具有借鉴意义,在研究清末甘肃城市人口时,同样适用。

如上所述,本书所定义的城市空间边界是指在地理空间上,可以将城市实际占有区域即是以特定居民点为中心的聚落群围绕起来的地理边界,或者说,是城市人口分布区域的最大外围边界,而所有在这个边界内的人口,都应该算做城市人口。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。