本研究在对工作价值观的调节效应进行检验时,主要遵循以下四个步骤:第一步,将性别、公司规模等人口统计学变量作为自变量,员工工作场所无礼行为作为因变量构建回归模型M1;第二步,将性别、公司规模等人口统计学变量作为控制变量,组织伦理气氛的五个维度作为自变量,员工工作场所无礼行为作为因变量,构建回归模型M2;第三步,在回归模型M2的基础上,将工作价值观放入回归模型,构建回归模型M3;第四步,在回归模型M3的基础上,分别构建工作价值观的三个维度(即舒适与安全、能力与成长、地位与独立)与组织伦理气氛的交互项(或者乘积项),并将交互项放入模型中,构建回归模型M4。判断工作价值观的调节效应是否成立,主要考虑以下两个方面:第一,与其他三个回归模型相比较,模型M4对员工工作场所无礼行为的解释力度是否发生了显著的变化;第二,在回归模型M4中,工作价值观各个维度与组织伦理气氛的各个维度的交互项的回归系数是否具有显著性。

在进行调节效应检验时,应该考虑到交互项和自变量、调节变量之间的相关性问题对模型的影响。因此,为了避免多重共线性对回归模型的影响。首先,应该对自变量(组织伦理气氛的各个维度)和调节变量(工作价值观的各个维度)进行标准化处理,然后再进行自变量与调节变量的交乘,构建交互项。

(一)舒适与安全的调节效应分析

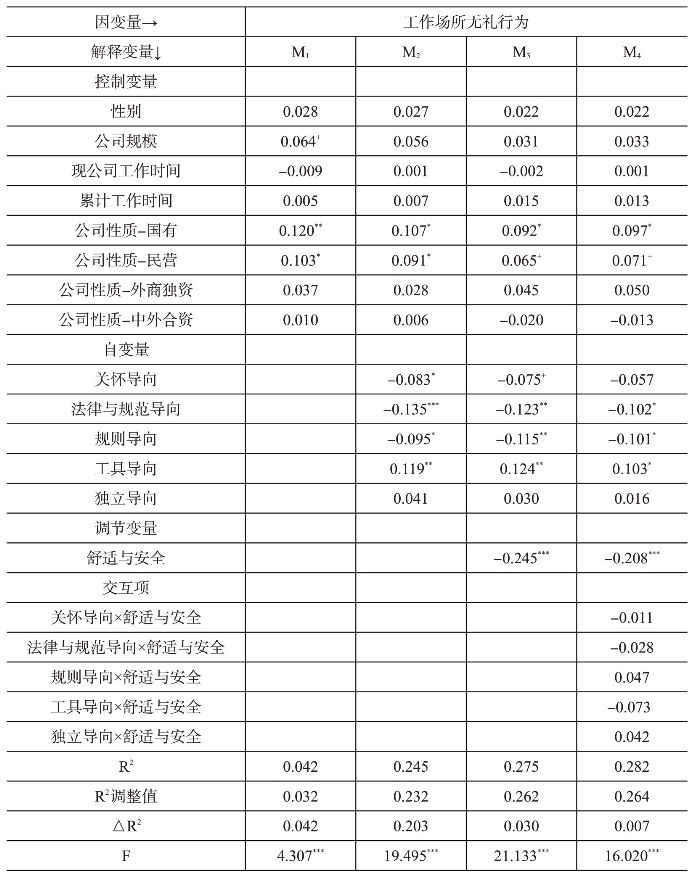

舒适与安全的调节效应层级回归检验结果如表5.46所示。

从组织伦理气氛、舒适与安全和交互项对员工工作场所无礼行为影响的层级回归模型(M4)可见,关怀导向、法律与规范导向、规则导向、工具导向、独立导向、舒适与安全、关怀导向×舒适与安全、法律与规范导向×舒适与安全、规则导向×舒适与安全、工具导向×舒适与安全、独立导向×舒适与安全的方差膨胀因子(VIF)分别为1.209、1.135、1.144、1.104、1.094、1.161、1.312、1.294、1.135、1.068、1.144,可见,其远小于临界值10。因此,在本研究中,可以忽略变量间的多重共线性的影响。根据模型的回归结果,其Durbin-Watson值为1.767,接近于2,说明回归模型的各个残差项间没有自我相关性。

如表5.46所示,从回归模型M2中可见,组织伦理气氛的五个维度对员工工作场所无礼行为的解释力为24.5%。而从回归模型M4中可见,在加入舒适与安全、关怀导向×舒适与安全、法律与规范导向×舒适与安全、规则导向×舒适与安全、工具导向×舒适与安全、独立导向×舒适与安全之后,回归模型的解释力得到了大幅度的提升,其解释力为28.2%,其解释力增加了3.7%,同时,在P<0.001的水平下,模型的F检验也显著。这说明组织伦理气氛、舒适与安全、交互项对员工工作场所无礼行为具有较好的整体解释力,该模型具有较好的拟合效果。

进一步如表5.46所示,工具导向和舒适与安全的交互项(M4,β=-0.073,P<0.1)与员工工作场所无礼行为间存在显著的负向关系。因此,舒适与安全在工具导向与员工工作场所无礼行为之间的关系中具有调节作用,且这种调节作用是减弱型调节。因此,假设H5.1D得到支持,而关怀导向、法律与规范导向、规则导向、独立导向和舒适与安全的交互项的回归系数都不具有显著性,因此,假设H5.1A、H5.1B、H5.1C、H5.1E都没有得到支持。

表5.46 舒适与安全调节效应检验的层级回归结果

注:N=795,表示P<0.001,表示P<0.01,表示P<0.05,+表示P<0.10。

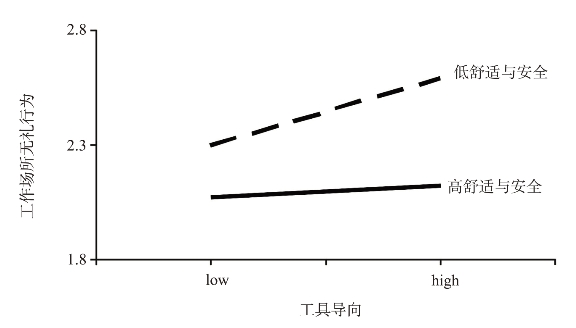

为了对舒适与安全的调节作用的方向进行更加深入和清晰的理解,在本研究中,根据Cohen、Cohen、Aiken和West(2003)所推荐的处理程序。本书分别以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准,清晰的描绘了具有不同程度的舒适与安全取向工作价值观的员工,在工具导向的组织伦理气氛下,员工工作场所无礼行为的差别。因此,得到图5.4,该图清晰地表明了工具导向的组织伦理气氛和舒适与安全之间的交互作用的影响模式。通过图5.4,可以非常直观地看出,具有不同程度的舒适与安全的工作价值观的两条直线的斜率有明显的差异。舒适与安全的工作价值观对工具导向与员工工作场所无礼行为间的正向关系,具有明显的调节作用,并且该调节作用是减弱型的。员工舒适与安全的价值观越高,工具导向与员工工作场所无礼行为之间的正向关系就越弱,反之则越强。具体而言:具有较高舒适与安全的工作价值观的员工,其工具导向的组织伦理气氛的增强,所导致工作场所无礼行为水平的提高程度,会小于具有较低舒适与安全的工作价值观的员工;具有较低舒适与安全的工作价值观的员工,其工具导向的组织伦理气氛的增强,所导致工作场所无礼行为水平的提高程度,会大于具有较高舒适与安全的工作价值观的员工。

图5.4 不同舒适与安全水平下工具导向对员工工作场所无礼行为的影响

(二)能力与成长的调节效应分析

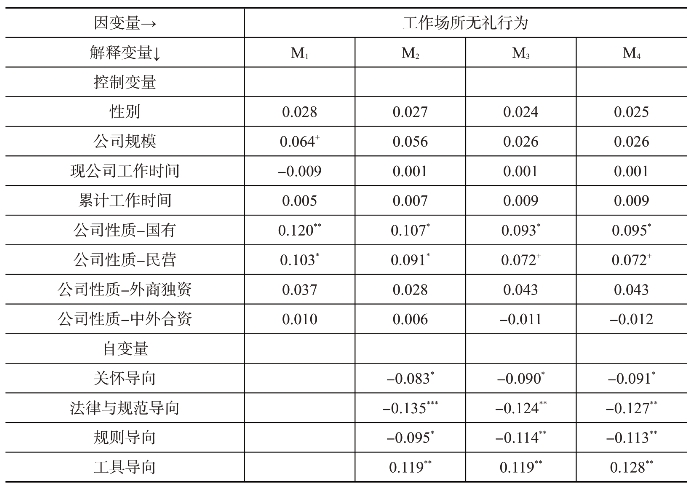

能力与成长的调节效应层级回归检验结果如表5.47所示。

从组织伦理气氛、能力与成长和交互项对员工工作场所无礼行为影响的层级回归模型(M4)可见,关怀导向、法律与规范导向、规则导向、工具导向、独立导向、能力与成长、关怀导向×能力与成长、法律与规范导向×能力与成长、规则导向×能力与成长、工具导向×能力与成长、独立导向×能力与成长的方差膨胀因子(VIF)分别为1.172、1.139、1.142、1.120、1.103、1.101、1.109、1.142、1.125、1.105、1.147,可见,其远小于临界值10。因此,在本研究中,可以忽略变量间的多重共线性的影响。根据模型的回归结果,其Durbin-Watson值为1.830,接近于2,说明回归模型的各个残差项间没有自我相关性。

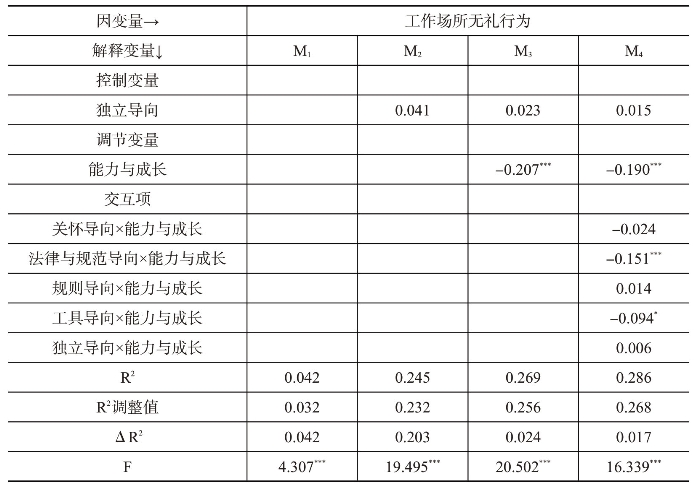

如表5.47所示,从回归模型M2中可见,组织伦理气氛的五个维度对员工工作场所无礼行为的解释力为24.5%。而从回归模型M4中可见,在加入能力与成长、关怀导向×能力与成长、法律与规范导向×能力与成长、规则导向×能力与成长、工具导向×能力与成长、独立导向×能力与成长之后,回归模型的解释力得到了大幅度的提升,其解释力为28.6%,其解释力增加了4.1%,同时,在P<0.001的水平下,模型的F检验也显著。这说明组织伦理气氛、能力与成长、交互项对员工工作场所无礼行为具有较好的整体解释力,该模型具有较好的拟合效果。

进一步如表5.47所示,法律与规范导向和能力与成长的交互项(M4,β=-0.151,P<0.001)、工具导向和能力与成长的交互项(M4,β=-0.094,P<0.05)与员工工作场所无礼行为间存在显著的负向关系。因此,能力与成长在法律与规范导向与员工工作场所无礼行为之间的关系,以及工具导向与员工工作场所无礼行为之间的关系中均具有调节作用。但是有一点不同,能力与成长在法律与规范导向与员工工作场所无礼行为之间的关系中的调节作用是增强型的调节,而能力与成长在工具导向与员工工作场所无礼行为之间的关系中的调节作用是减弱型的调节。因此,假设H5.2B、H5.2D得到支持,而关怀导向、规则导向、独立导向和能力与成长的交互项的回归系数都不具有显著性,因此,假设H5.2A、H5.2C、H5.2E都没有得到支持。

表5.47 能力与成长调节效应检验的层级回归结果

续表(https://www.daowen.com)

注:N=795,表示P<0.001,表示P<0.01,表示P<0.05,+表示P<0.10。

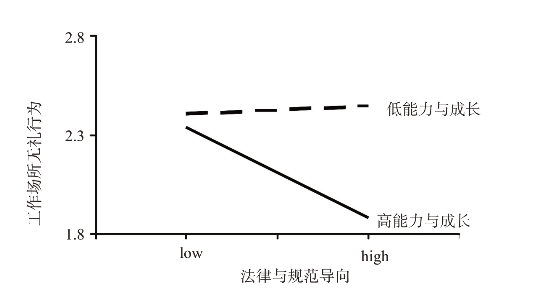

为了对能力与成长的调节作用的方向有更加深入和清晰的理解,在本研究中,根据Cohen、Cohen、Aiken和West(2003)所推荐的处理程序。本书分别以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准,清晰地描绘了具有不同程度的能力与成长取向工作价值观的员工,在法律与规范导向的组织伦理气氛下,工作场所无礼行为的差别。因此,得到图5.5,该图清晰的表明了法律与规范导向和能力与成长之间的交互作用的影响模式。通过图5.5,可以非常直观地看出,具有不同程度的能力与成长的工作价值观的两条直线的斜率有明显的差异。能力与成长的工作价值观对法律与规范导向和员工工作场所无礼行为间的负向关系,具有明显的调节作用,并且该调节作用是增强型的。员工能力与成长的工作价值观越高,法律与规范导向与员工工作场所无礼行为之间的负向关系就越强,反之则越弱。具体而言:具有较高能力与成长的工作价值观的员工,其法律与规范导向的组织伦理气氛的增强,所导致工作场所无礼行为水平的减弱程度,会大于具有较低能力与成长的工作价值观的员工;具有较低能力与成长的工作价值观的员工,其法律与规范导向的组织伦理气氛的增强,所导致工作场所无礼行为水平的减弱程度,会小于具有较高能力与成长的工作价值观的员工。

图5.5 不同能力与成长水平下法律与规范导向对员工工作场所无礼行为的影响

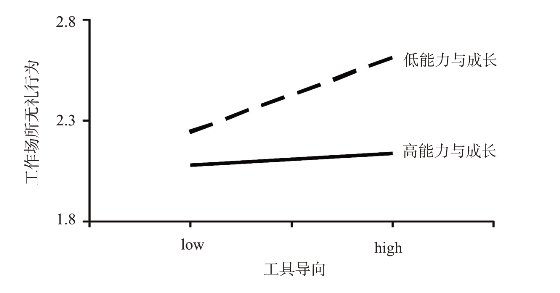

为了能够清晰地描绘具有不同程度的能力与成长取向工作价值观的员工,在工具导向的组织伦理气氛下,工作场所无礼行为的差别。与上文相同,仍然根据Cohen、Cohen、Aiken和West(2003)所推荐的处理程序,分别以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准,清晰地描述其中的差别。因此,得到图5.6,该图清晰的表明了工具导向和能力与成长之间的交互作用的影响模式。通过图5.6,可以非常直观地看出,具有不同程度的能力与成长的工作价值观的两条直线的斜率有明显的差异。能力与成长的工作价值观对工具导向和员工工作场所无礼行为间的正向关系,具有明显的调节作用,并且该调节作用是减弱型的。员工能力与成长的价值观越高,工具导向与员工工作场所无礼行为之间的正向关系就越弱,反之则越强。具体而言:具有较高能力与成长的工作价值观的员工,其工具导向的组织伦理气氛的增强,所导致工作场所无礼行为水平的提高程度,会小于具有较低能力与成长的工作价值观的员工;具有较低能力与成长的工作价值观的员工,其工具导向的组织伦理气氛的增强,所导致工作场所无礼行为水平的提高程度,会大于具有较高能力与成长的工作价值观的员工。

图5.6 不同能力与成长水平下工具导向对员工工作场所无礼行为的影响

(三)地位与独立的调节效应分析

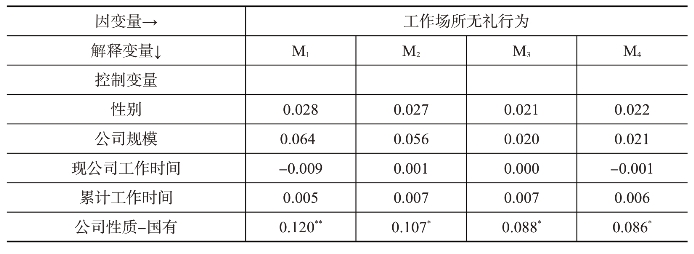

地位与独立的调节效应层级回归检验结果如表5.48所示。

从组织伦理气氛、地位与独立和交互项对员工工作场所无礼行为影响的层级回归模型(M4)可见,关怀导向、法律与规范导向、规则导向、工具导向、独立导向、地位与独立、关怀导向×地位与独立、法律与规范导向×地位与独立、规则导向×地位与独立、工具导向×地位与独立、独立导向×地位与独立的方差膨胀因子(VIF)分别为1.183、1.146、1.139、1.113、1.072、1.062、1.200、1.208、1.083、1.080、1.068,可见,其远小于临界值10。因此,在本研究中,可以忽略变量间的多重共线性的影响。根据模型的回归结果,其Durbin-Watson值为1.727,接近于2,说明回归模型的各个残差项间没有自我相关性。

如表5.48所示,从回归模型M2中可见,组织伦理气氛的五个维度对员工工作场所无礼行为的解释力为24.5%。而从回归模型M4中可见,在加入地位与独立、关怀导向×地位与独立、法律与规范导向×地位与独立、规则导向×地位与独立、工具导向×地位与独立、独立导向×地位与独立之后,回归模型的解释力得到了大幅度的提升,其解释力为26.3%,其解释力增加了1.8%,同时,在P<0.001的水平下,模型的F检验也显著。这说明组织伦理气氛、地位与独立、交互项对员工工作场所无礼行为具有较好的整体解释力,该模型具有较好的拟合效果。

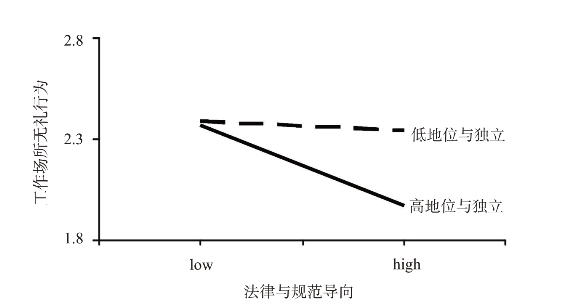

进一步如表5.48所示,法律与规范导向和地位与独立的交互项(M4,β=-0.105,P<0.05)与员工工作场所无礼行为间存在显著的负向关系。因此,地位与独立在法律与规范导向和员工工作场所无礼行为之间的关系中具有调节作用,且这种调节作用是增强型。因此,假设H5.3B得到支持,而关怀导向、规则导向、工具导向、独立导向和能力与成长的交互项的回归系数都不具有显著性,因此,假设H5.3A、H5.3C、H5.3D、H5.3E都没有得到支持。

表5.48 地位与独立调节效应检验的层级回归结果

续表

注:N=795,表示P<0.001,表示P<0.01,表示P<0.05,+表示P<0.10。

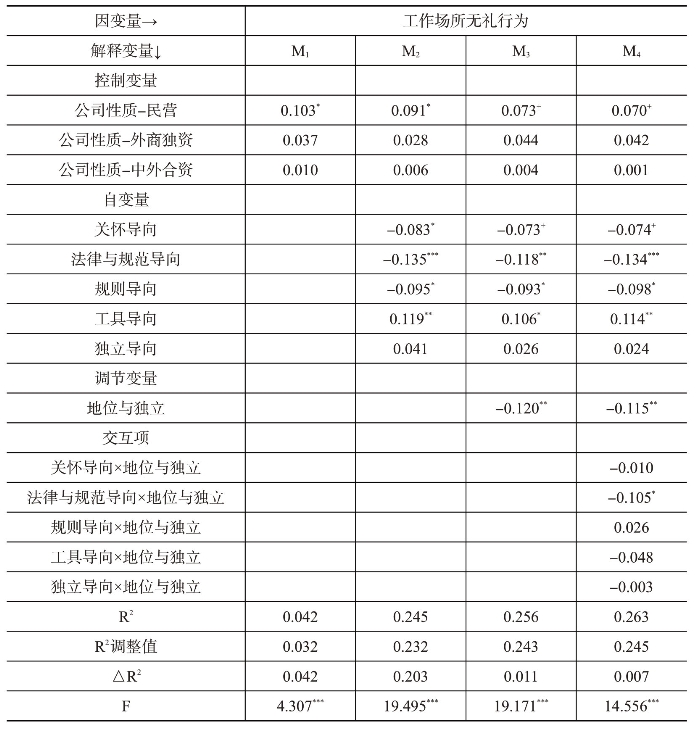

为了对地位与独立的调节作用的方向进行更加深入和清晰地理解,在本研究中,根据Cohen、Cohen、Aiken和West(2003)所推荐的处理程序。本书分别以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准,清晰的描绘了具有不同程度的地位与独立取向工作价值观的员工,在法律与规范导向的组织伦理气氛下,工作场所无礼行为的差别。因此,得到图5.7,该图清晰的表明了法律与规范导向和地位与独立之间的交互作用的影响模式。通过图5.7,可以非常直观地看出,具有不同程度的地位与独立的工作价值观的两条直线的斜率有明显的差异。地位与独立的工作价值观对法律与规范导向和员工工作场所无礼行为间的负向关系,具有明显的调节作用,并且该调节作用是增强型的。员工地位与独立的工作价值观越高,法律与规范导向与员工工作场所无礼行为之间的负向关系就越强,反之则越弱。具体而言:具有较高地位与独立的工作价值观的员工,其法律与规范导向的组织伦理气氛的增强,所导致工作场所无礼行为水平的减弱程度,会大于具有较低地位与独立的工作价值观的员工;具有较低地位与独立的工作价值观的员工,其法律与规范导向的组织伦理气氛的增强,所导致工作场所无礼行为水平的减弱程度,会小于具有较高地位与独立的工作价值观的员工。

图5.7 不同地位与独立水平下法律与规范导向对员工工作场所无礼行为的影响

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。