佐藤知事担心“美好的传统习俗将日渐式微,而农村的衰落趋势也将日复一日地加剧”,这一想法表明农村社会正处于危难之中。阴跌的农产品价格以及高涨的债务已成为威胁农村家庭生存的现实问题,出于对这些家庭各自不幸的担忧,也担心大萧条正在造成的破坏力及其未来可能产生的负面影响,知事试图竭力挽救农村社会并尽力维护传统体制,但困难重重,一筹莫展。(73)

1933年到1934年间,佐藤知事能够罗列出一长串困扰关柴的问题,从拖欠税款及教师工资乃至解散村级机构和社区组织。所有问题逐渐摧毁了当地精英阶层非常看重的安全感,也引发了人们对村子内部日益严峻的分化形势的担忧。官方对大萧条及其影响力的描述总离不开佃租和阶层问题,但都未能摆到桌面上讨论,总是遮遮掩掩、闪烁其词,和“维护和谐、协力合作、共同对付危机”之类的字眼联系在一起,最后再佐以一系列措施来勉强支撑业已摇摇欲坠的农村社会。由于在乡村这一层面上无力挽回佃租和阶层冲突,更加剧了不断恶化的经济危机的复杂局面,尤其是当农会和佃农间的矛盾开始在整个东北地区蔓延开来时,情况变得更加棘手。20世纪30年代人们很少会看到“农业问题”或是“农户问题”这样的字眼,但“乡村问题”却不绝于耳,时常挂在每个人的嘴边。

平民的生活

关柴靠村公所征收税金来维持为村民服务的办公开销。中央政府仅提供极少的日常补助,这就意味着绝大部分的教师工资、社会服务及公共事业工程等方面的费用都需由村里自行解决。两次世界大战间的十几年中,由于政府进行多次工程和项目资金募集,再加上扩大教育规模,当地村、镇一级的政府预算开支一路猛涨。(74) 教师工资和其他同教育相关的开支在关柴总预算中占了40%到50%的份额,从1918年的不到8000日元增长到1928年的25000日元,而在接下来5年中,平均教育经费则接近21000日元。(75)

尽管20世纪20年代中期政府进行数次税改,但即使在并未发生经济下滑的20年代末,税收仍旧入不敷出。村镇政府试图通过贷款(在1913年到1929年间全国的地方赤字增长了21倍多)来弥补这一亏空,但这很难算得上是一劳永逸的财政良策。(76) 在大萧条爆发之初,当地官员试图尽力削减开支,但他们很快发觉诸如教育和其他由中央委任的项目开支这类属于固定开支所占份额相对庞大,而且很难压缩,难以有效地削减预算。正当农村经济局势开始恶化之时,雪上加霜的是,中央政府号令当地管理层推行比以往更激进的公共设施建设和社会福利改革,这越发加重了地方财政负担。

在类似关柴这样的村子里,大萧条使得赋税的征收变得异常艰难,有时甚至是难以执行。农民和其他居民要么不再支付所欠税金(占1932年福岛未偿付税金总额的1/3),要么尽可能拖延缴税时间。由于村里的财政状况已经岌岌可危,哪怕税收有一点减少就会危及到整个村子基础服务的正常运转。当地的民间组织也遭遇到类似的境遇,一旦会员停止捐助,许多原先非常活跃的社团和服务机构就会无法运转,这就意味着官方和民间的基础服务机构都受到了大萧条的冲击,而此时恰恰是农村社会最需要他们的时刻。(77)

媒体和政府评论家都很看重服务机构的运转问题,将其看作当地秩序混乱程度的风向标,同时还格外关注学校这一衡量农村民生疾苦的指标。教育经费是农村家庭最不愿意削减的一项开支,即便是在大萧条最不景气的岁月里也很少有人会让自己的孩子辍学。因而当地学校不仅没有关闭,而且一直满员,显然这里寄托着当地社会对未来的期望。(78) 但与此同时各级村镇的学校也是表现农村生活状况的窗口,而且随着大萧条的日益加剧,学校这扇窗口开始展现出这种紧张气氛。

当地教师工资主要靠村镇的预算支付,这笔费用在总预算中占很大比重。作为国家未来栋梁的守护者,教师理应受到尊重,而且在正常情况下当地也能够支付得起这笔开支。然而教师的待遇丰厚(但按农村的收入水平来说并非高得离谱),况且他们和当地人的联系也不那么密切,因此在大萧条这种非正常状态下,教师的工资首当其冲地成为当地财政赤字的受害者。在1932年的福岛,大约有一半的村镇拖欠当地教师的工资,另据报道拖欠的时间长达9个多月之久。(79)

尽管时事评论员承认在过去也曾拖欠过教师工资,但从未出现过大面积地拖欠数额如此巨大的事件。1934年底,福岛已几乎成为全日本拖欠教师工资最多的县。会津的福岛民报总是爱登载一些支付教师工作的罕见事例,从中可以看出1934年确实有近一半的人拖欠过教师的工资。(80) 在整个农村类似的情形已是司空见惯。全国和当地的媒体在报道此类事件时总是充满赞许的口吻,新闻界不是对连续数月未得报酬但仍继续授课的教师表示感激,便是对这些难以驾驭的问题困扰当地社会深表同情。(81)

关柴拖欠工资的现象比其他地方较早出现,早在20年代末期就不得不靠短期贷款来支付教师工资。到了大萧条爆发之初,村财政赤字更加严峻。1924年佐藤知事就任的头等大事就是说服那些欠税的村民补缴税款。(82) 他随后成立的税务机构,定期收缴税金上交村财库,也许正因为如此,才避免了拖欠税款导致再次拖欠教师工资的境地。

即便这样,在大萧条最初的几年里遭到催讨税款的人数仍在急剧增加,1927年到1930年人数至少翻了一番。1930年底,村公所警告要没收340位欠税的村民的财产,而这一数字是1927年的两倍半多。(83) 彻底执行此类罚没财产前,村公所公布农户详细的财产目录,通过公开拍卖来偿付所欠税款。在关柴记录的财产清单中列出了大量有待售的服装、家具、自行车等家用物品。有些家庭数次历经财产拍卖,他们一直在竭力避免家产被一次性没收的厄运。

如同记者所描绘的发生在1932年鸟取县村公所的那幕场景,有些地方就曾一次性没收欠款村民的财物:

夜班值班室的墙上挂着十多个钟表,这里看起来更像是钟表行,所有的表都非常陈旧,而且满是烟渍,挂在那里看起来十分古怪。屋子的角落里堆着高高的榻榻米,而对面的角落里则堆放着一摞摞的隔扇和拉窗。隔扇诉说着岁月的痕迹,曾经雪白的拉门如今已变成了灰黑色,而拉窗则被孩子们的手蹂躏得破败不堪。在屋中的另一角有一个小箱子、一张小书桌,仿佛昨天孩子还在上面练习写字似的,另外还有几口锅和一个火盆之类的杂物,这里简直就像是个二手杂货店。(84)

与拖欠教师工资和税款的报道相关的内容还时常涉及农村儿童堪忧的生活状况。尽管孩子们仍坚持到校上学,但老师和其他观察员都深知不同于经济危机前,学生们不再能吃得饱、穿得暖,甚至连基本的生活保障都无法满足。(85) 例如孩子们带到学校的午餐的质和量都在明显下降。在岐阜县的一个村子里,老师为回应某些学生吃不饱的说法,对孩子们的午餐进行了临时检查,结果竟有几十名学生不愿打开饭盒,理由是他们不觉得饿。但当老师打开饭盒,才发现大部分人只带了搀着大米的大麦和一点点竹笋。

在教育部最终估算的1932年中期2万名挨饿的儿童中,很难确定究竟有多少孩子长期营养不良,又有多少孩子只是最近才忍饥挨饿,之所以得不到确切的数据,是因为教育部当时并没有重视这一问题,其理由是按惯例地方会给予帮助,确保儿童有足够的食物。显然形势已经发生变化,国家承认确实存在的问题。也有证据表明教师将学生吃不饱饭看作是大萧条更为广义的一种表现。(86)

儿童忍饥挨饿、教师工资得不到偿付、村民交不起税以及当地民间机构的解体,所有这些都是农村收入锐减引发的问题,从多个角度证明了经济下滑不仅削弱社会结构,而且影响人们的日常生活。即使有些地方能像关柴那样避免某些方面问题的发生,但很少会完全不受任何影响。在一些手头很紧的村子里物物交换早已司空见惯,另据一位长野的居民讲就连死人都受到经济不景气的影响。村里人想尽一切办法找借口不去参加葬礼,因为按照习俗需要给痛失亲人者送礼金以示安慰。他说,如果确是有人前去拜祭,人们会写写一张“30分”或是“50分”的欠条,将收到条子的人叫到一旁解释说,“非常抱歉,不过等我卖了蚕茧,或是经济好转一些,我一定会把欠的帐还上。”(87)

社会分化

农村家庭一方面拥有团结一致共渡难关的经历,另一方面在本质上又存在着四分五裂的潜在可能。据统计1933年关柴缴税最高的34户“上层”农户户均基本生活开销855日元(花费包括衣食住行、医药、教育和娱乐)。104户中等收入家庭平均开销只有345日元,而绝大多数农户(有282户属于低收入家庭)户均生活开销仅为196日元。(88)

在大部分的开销项目中,34户高收入纳税大户和其他人的差距据称要远远大于中低收入农户之间的差距。高收入家庭的食品、饮料等吃喝方面花费约247日元,而中低收入家庭的此类开销则分别为88日元和79日元。1933年低收入农户在教育和医疗方面的开销仅为22日元和11日元左右,而与之毗邻的那些最富有的家庭则分别花费69日元和205日元。(89) 惟有在娱乐开销上高收入家庭没有超过其他农户,其中包括短途旅行、抽烟以及玩乐等消遣活动。中等收入的家庭每年在此方面的花费约为25日元,低收入家庭仅为5日元,而收入最高的家庭则花费15日元。

除日常的生活开销外,农户还需时常操办婚丧嫁娶或生孩子之类的仪式,而在这方面高收入家庭再次显示出和其他农户之间的巨大差距。比如大户人家的葬礼一般花费107日元,相比之下,中、低收入的家庭埋葬亲人仅花费67日元和35日元。高、中、低收入家庭花费在庆祝生孩子和新兵入伍的花费则差别不大,分别为12、13、9日元和60、45、41日元。村里最穷的家庭花在佛事仪式上面的费用并不比最富有的家庭少,花费高达12日元,仅比富户少1日元。(90)

由于只有关柴1933年的消费数据,无法得悉这种消费模式是否在以后数年有所改变,更无从知道大萧条是否加剧了高、低收入家庭之间的消费差距,尽管二者之间的消费悬殊会变得更大的可能性很大,但并没有确凿数据。虽然有诸多的限制,然而此次调查还是确认了一些值得一提的差距,表明农村的贫富分化并不仅仅停留在人们的主观臆想上。花费35日元和花费107日元举办葬礼当然无法等同;一个每年只能花费11日元看病抓药的贫困家庭所享受到的医疗待遇当然无法和是其6倍乃至20倍的中、高收入家庭相提并论。由此可见不仅城乡之间的收入差距在拉大,就连农村社会内部也存在严重的贫富分化。究竟如何或者说是否应该应对这一问题才能最为有效地消除大萧条所带来的不良影响,是农村制定政策的管理层和农业社会所要面临的问题所在。能否像以往的一贯做法那样,为农民提供紧急援助使其摆脱赤贫和挨饿的困境就可以万事大吉了,还是说此次经济危机非比寻常,需要采取完全不同的应对措施?

其他方面的差距和潜在分化也显露了出来。其中一个根本性问题表现在土地问题上。虽说并非所有30年代初期的农村社会矛盾都源于土地及其所有制问题,但它的确是农村社会内部纷争中最为突出的实际问题。整个20年代佃租冲突一直十分激烈,明争暗斗的频率之高更是史无前例。正如安·沃斯沃所言,佃农有史以来第一次相信他们有可能通过努力和谈判的途径摆脱贫困,并能为其家人带来更加幸福的生活。(91) 当农村经济危机日益恶化时,许多观察家担心佃农的希望会化为泡影,在贫农和富庶邻家间的生活水平差距日益加大的情况下,他们会愤怒地揭竿而起,将整个农村社会拖入和他们一样的惨境。尽管如此灾难性的佃农哗变从未发生过(仅仅出现在当地豪强的梦魇中以及农民运动积极分子的激进梦想中),大萧条的确给佃租冲突的性质带来广泛而又显著的变化。(https://www.daowen.com)

即使对于像关柴这样一个没有发生过重大冲突的村子而言,佃租关系也是一个尤为棘手的问题。在整个20年代期间,在商业更为发达的中西部地区,佃农和地主常常由于佃农要求减租而陷入旷日持久的激烈斗争。1926年第一次冲突浪潮达到顶峰,其间发生了2751次冲突,有超过15万佃农和接近4万地主参与其中。(92) 虽说只涉及到了很少一部分的农村人口,但如此长时间地公开表达不满传递了一个信号,说明日本的农村社会已经进入到一个新的历史阶段。不断高涨的农会运动对策划斗争目标发挥了关键性作用,此外越发剧烈动荡的市场经济、佃农教育水平的提高以及国家对农政策的调整也起到了推波助澜的效果。(93) 工厂也发生了类似有组织的运动,来要求更优厚的条件和更高的地位。然而和罢工运动不同的是,佃租冲突往往趋向于邻里间的地方性矛盾,因而只是从个人层面上对长期以来的服从-效力模式提出质疑而已。(94)

当20年代冲突在日本西部地区蔓延时,关柴农民很少公开表现出类似的不满,在这一点上他们体现出整个东北地区农民的典型特点。不像岐阜县、大阪府和兵库县这些佃农运动的中心地区,东北六县在组织佃农发动斗争方面相对滞后。1917年到1931年间,这一地区只发生过2000次有记载的争斗,还不到全国总量的1/10。(95) 但这并不意味着这里的佃租关系就不紧张。1919年,关柴的一位官员这样写道:“即便是发生了饥荒,地租也绝不会减免,哪怕是少交一粒谷子都不行。倘若只是晚交一天租子,地主也会马上前来逼债。”(96)

关柴的地主似乎一点也不比别处的地主仁慈——他们都相当苛刻,但当情势所逼时也会给佃农一些回旋的余地,正像1934年灾荒期间他们所做的那样。(97) 学者们在解释为何20年代东北地区相对较少发生农民暴动时,往往强调两个因素在起作用,一则因为当地缺乏有效的运动将佃农组织起来,二则因为那里没有建立起像西部那样发达的商业中心。在东北地区,佃农就业的机会较少,又缺乏佃农组织的支持,加之东北的地主似乎更倾向于留在村子里守着土地过日子,而不像大阪府、岐阜县等发达地区,越来越多的地主放弃土地转行到别的行业。(98) 因此学者们普遍认为,和日益趋于合约化以及商业化的西部相比,东北地区的佃租关系更具传统性及个人色彩。

就在农村经济日益恶化时,佃租冲突开始显现出新特点,东北地区不受其他地区影响的这一特性消失殆尽,开始受到大萧条等外部环境的冲击。在1932年到1941年间,东北地区的佃租冲突数量翻了6倍。在此期间爆发的冲突占全国的1/4多,使全国的农民斗争在1935年达到了6824的创纪录水平,是1928年的3倍多,同时也是1929年的2倍。(99) 1930年福岛在全国发生农民运动次数排名第33位,而到1932年则上升到第8位,而且在1932年至1937年间它几乎年年被列为发生农民运动最多的十大县之一(100) 。从1920到1929年间政府所统计出的福岛佃农冲突仅有89例。到1932年时福岛仅一年就爆发了82次此类事件,到1936年时更是达到了顶峰,多达471次。会津地区的冲突从1928年的7次上升到1936年的75次;而同时期在山郡发生冲突的次数更是翻了一番多,从5次增加到11次。福岛县的佃农农会成员从最初几个人激增到1935年的80多家农会的约4000名成员,此外还有另一个迹象表明东北地区的农村社会正在经历一场史无前例的变革。(101)

大萧条期间,虽然没有任何单个的潜在因素导致日本东北地区佃租冲突激增,但最常提及的农民运动问题源于地主收回土地自己耕种,他们还试图将土地出售给其他人。尽管农民通常不止租种一家的土地耕种,但是哪怕仅仅失去一块土地的租种权也会给佃户带来严重的后果。

造成福岛乃至整个东北地区佃农冲突升级的原因有两个,一是因为部分佃农反对没收土地(值得注意的是,更多农民放弃公开斗争,顺从地主的要求),二是因为他们渴望获准继续耕种土地。1935年东北各县爆发的佃农运动中,几乎有70%起因于佃农要求更多的权利或是地主要求收回土地;其中有2/3的佃农要求允许他们继续租种土地。福岛佃农都有类似的经历。(102) 冲突的激增以及其驱动因素的性质,终结了那些长期认为东北地区对佃租冲突具有免疫力的人的原有想法。

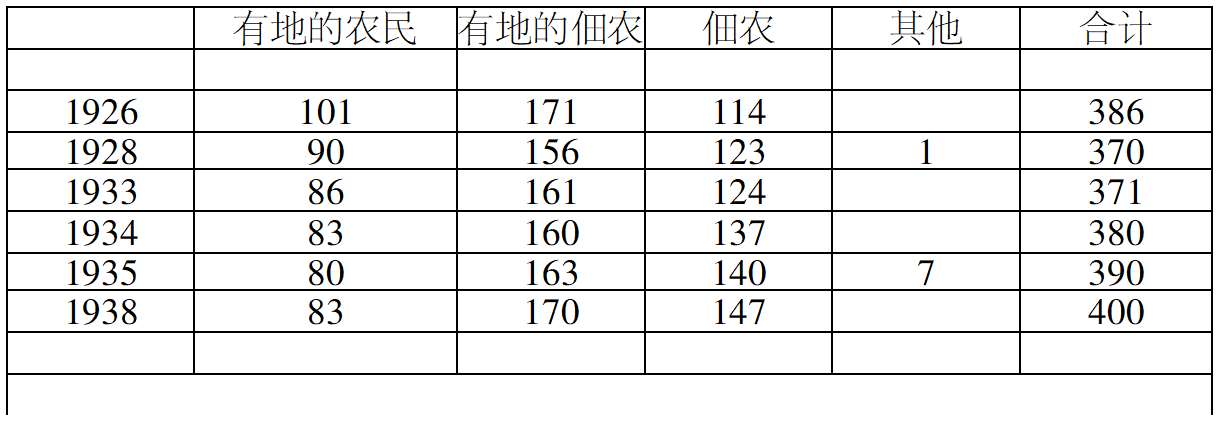

表5 1926年至1938年关柴的农户情况

注释:在所有资料来源中,数据并不总是一致。比如1933年经济振兴调查就提供了不尽相同的农户拥有土地情况的统计数字。

数据来源:喜多方市市志编委会编,《喜多方市市志》,第6卷,第239—240、270、495页;第8卷,第670页。

大萧条以来,关柴虽然没有像东北其他地区那样发生公开的佃农冲突,却无法避免潜在矛盾。当地官员和农村问题观察员的看法相同,都担心目前的土地供需最终会供不应求。(103) 昂贵的土地被赋以重税,它不仅是一切食物的来源,而且也是社会和经济地位的保障。尽管半数关柴村民拥有土地(1933年约有2/3的农户拥有少量土地),但佃农家庭所占比例要高于福岛乃至全国的平均水平(见表5)。(104) 他们完全依赖其他地主向其出租大部分(1947年接近60%)的土地(稻田和山地耕地合计总量)。(105)

1923年关柴村土地详细调查以及为配合经济振兴计划所进行的大萧条相关研究都表明,村里的大地主只有为数不多的几个将小块土地出租出去,更多的小户地主的做法与其正相反。虽然对这些调查需要做谨慎的解读,但它们似乎说明了日本农村普遍存在的土地所有关系和租借关系。多数地主出租出去的土地面积还不到一町(略低于一公亩)(此为1923年的数据,此后的数据不详),而且绝大多数佃农向多个地主租种土地。(106) 这两项调查还显示佃租关系不同于以往任何一种寻常模式:人们不仅向周围邻居,甚至还向邻村的地主租借土地,这样一来关柴佃农始终处在一种极为复杂的关联交易和债务关系之中,其复杂程度已不能用简单的二分法将它划分为贫穷的佃农和富裕的地主两种情况。

就富有的地主而言,1936年关柴居民中有7户拥有面积超过10町的土地。由于户均耕地面积仅为2至3町,显然这些人会将其耕种不了的土地租出去。上高额村最大的地主远藤吾拥有的土地最多,包括54町的稻田和11町的山地。事实上,他所拥有的土地中仅稻田一项就超过了该村其他农户土地的总和。其余6户户均稻田面积约为15町,相对整个关柴而言,该村土地总量还算是比较多的,原因在于他们大部分的土地位于关柴边界附近。在关柴其他地方的地主拥有稻田的总量也只有50町左右,和佃农所租种的关柴以外的130町稻田相比,这一数目可谓少得可怜。(107)

一些外地地主就住在附近,比如喜多方商人矢部善兵卫,他把土地租给许多关柴居民。矢部和关柴佃农的来往非常密切,大萧条期间他还在推进当地各项改革方面起了主导性作用(详见第9章)。由此可见本地居民和外地地主间关系的复杂性,然而显而易见的是,当地佃农难免会与不太熟悉当地情况和实际需要的外地地主之间产生一些争端。在其他情形下,佃农和外地地主间的关系时常被视为极易引起冲突的事端。(108)

从20世纪20年代末到30年代初,关柴的佃租关系已经变得越来越普遍。这一发展趋势和政府所统计的全国整体情况形成了鲜明反差,在此期间佃农在全国农村人口所占比重中并发生没有太大的变化。仔细观察数据可以进一步发现在日本西部一些地方所发生的佃农转化为地主人口这一现象掩盖了东北地区佃农增加的这一事实。尽管表面上看佃农人口一直保持稳定,然而佃农、地主和两者之间相互转化的各种中间状态显示出二者间的平衡正处于不断的变化中。当然,关柴的农民也许会这样认为:和1926年相比,1935年那里少了29位自己耕种的地主以及拥有土地的佃农,而且多了26家佃户(见表5)。因而到1935年,至少名下拥有土地的关柴农户比1926年减少了将近10%。(109) 因此可以得出这样的结论,一些曾为地主的农民最终沦为佃农。

同样也反映出类似的趋势,关柴的土地耕种权从地主手中转向佃农手中。1925年,超过60%的稻田由地主自己耕种,到1934年时这一数字下降到一半左右。从绝对意义上讲,在此期间由地主自己耕种的土地面积下降了20%。尽管关柴(包括福岛)佃租人口比例低于全国平均水平,但对当地农民而言,这一数字并没有给他们带来多少安慰。

土地所有权、耕种权在谁手中以及租金的高低对农村社会而言都是头等大事,这一点在大萧条期间更是有过之而无不及。具有讽刺意味的是,大萧条爆发之时,国家本应直面佃租问题并奋力解决,却偏又磨磨蹭蹭直至最后完全陷入停顿。到1931年底时,继国会实施推进劳工组织的各项政策屡屡失败之后,为避免佃租冲突而向佃农提供法律保障的种种尝试陷入僵局。自20年代中期以来开始推行一项计划,为有意购买土地的人提供贷款,虽然从理论上讲,这一计划虽然值得一试,然而实际操作起来不仅难度大,而且也未能给佃农带来好处。直到20年代末这一尝试才稍见成效,但即便如此该计划的受益人群只占佃农人口的极少一部分。(110) 由于在应对佃租问题时一筹莫展,农村社会就此而陷入经济危机。

这一危机甚至波及到了表面看似平静的关柴。佃租冲突仅仅是当地土豪乡绅和佃农关注佃租关系的部分原因。佃租关系因地因人而异,但总的来说,在许多地方,地主和富农都开始涉足政治并掌控了当地政府,他们时常干预佃农的生活,凡是独立的土地所有人都无法容忍这一行径。大萧条赋予佃租问题更为重要的实际意义,而此前的主基调是上文提到的政策和行政干预。眼下农村的经济现状似乎在呼唤新的举措来解决领导权和土地问题,而地主则无法担当这一重任。

有一个因素促使上述问题的解决成为可能,那就是教育的普及、征兵制度等举措使得佃农和地主各方面的差异都不断缩小。到20世纪20年代末,实用的农耕窍门和先进的农业技术不再由地主和富农独享,而领导农村的抱负和经验也同样不再专属于地主阶层,平头百姓也同样有机会参与其中。(111) 既然农村的年轻人有资格参与到社会生活的各个方面,束缚他们手脚的仅仅是眼下的佃农或贫农身份,那么他们完全有理由挑战当前的社会格局来大干一场。

30年代初,由于不公平的教育机会、性别、代沟和政治主张等诸多方面的差异,在地主和佃农间、内部家庭成员之间、老一代乡绅和满怀抱负的年轻一代农民之间构成了极为复杂的关系格局。大萧条在进一步威胁农村社会的稳定,不断加速社会变迁的进程,不论是以佃租冲突急剧增多的形式,还是通过向当地权力阶层挑战这一更为微妙的形式。而上述种种变迁绝不会推进农村社会进行平稳的社会转型;大萧条后期的农村社会并未产生新的社会结构模式。但随着经济危机的持续恶化,许多农村社会开始形成他们特有的社会阶层。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。