1929年底,一位驻纽约外务省商业秘书在给国内的报告中认为,对于美国日益严重的经济问题日本“没有必要感到过度悲观”。(32) 这一漫不经心的态度当然不对,但他写这份报告时,适逢许多日本人也极度愿意相信眼前的麻烦几乎快要结束了。经历了10年的经济衰退,复苏趋势并不明朗,但1929年让人觉得经济似乎要回归到正常的轨道。新一届政府承诺将通过紧缩开支以及回归金本位制度来稳定经济,最后还承诺要让经济回到更为繁荣的状态。虽然新政府的提议似乎很少直接针对日本的农村问题,但1929年的农民不愿相信情形会变得更为糟糕。他们同样也估计错了。

1929年民政党内阁宣布回归金本位制,并于翌年1月开始执行,由此拉开了经济崩溃螺旋式下降的序幕。对于这一决定人们期待已久,而且他们有充分理由这样期待。回归金本位至少可以结束汇率波动的局面,而且更容易获取外资银行的贷款。(33) 一些国际巨头也参与到促成金本位回归的进程中,这一点引起了身为财务大臣的民政党人井上准之助的注意。这些因素也都促使政府决定回归到1917年的汇率,也就是金本位制最后一年的汇率水平。

在随后的12年中,汇率波动致使日元日益贬值;金本位回归势必导致出口商品价格昂贵,并给国内带来通货紧缩的压力。对这一计划持批评意见的人认为此举会对经济造成损害,实在是得不偿失。(34)

回归金本位的计划一经公布,1929年中期物价便应声缓慢下跌;与此同时,浜口内阁开始大幅削减政府开支,此举更是助长了经济通缩的态势。当东京得悉华尔街金融崩溃的信号,试图要改变经济发展的轨道时,却为时过晚,日本经济此时已经踏上一条凶险之路。1929年至1931年间,日本国民总产值几乎下降了1/5,由于出口总值下降了40%以上,导致东京股票市值损失了一半。(35) 由于工厂倒闭或大幅减产,失业人口急剧增加。

纺织业遭到重创,这一行业的遭遇集中地体现了全球市场对国内经济、尤其是农村的影响力。1929年9月,日本丝绸在纽约售价为每磅5.25美元,13个月后则跌至2.50美元。(36) 在接下来的3年中丝绸价格仍在下跌。生产商仍在不间断地生产丝线,出口商还在持续向国外出口,但盈利远远低于美国大萧条之前。1929至1931年间出口到美国的丝绸折合成美元总价值下降了几乎1/3,到1934年时总值还不到5年前的1/4。(37) 国内蚕茧价格下跌也如出一辙,给许多靠养蚕业谋生的农户带来严重冲击。

日本农村在其他方面也容易受到伤害。大米市场也在30年代初遭遇暴跌,但责任在东京政府的政策,而不应归咎于华尔街。政府在“米骚乱”之后制定的农村政策促进了国内以及殖民地产稻区的产量,并因此平抑了国内米价。1929年大米价格大约是1925年价格水平的3/4,仅为1919年米价最高时的一半多一点。(38) 由于1930年初金本位回归,米价轻微下挫,但令农民欣慰的是,7月米价又回到前一年的同期水平。但当年夏天的好气候以及农民娴熟的种地技术这两大利好因素反而害了他们,1930年取得史无前例的大丰收。最初对产量的估计预计为6690万石(1石=180升——译者注),或者说比过去五年平均产量高12%。(39) 10月份当政府公布预计产量时,米价应声暴跌,而且自此跌势不减。仅9月至10月间每石米的价格就跌了1/3,而新年之后农民们又得知米价会跌到大萧条前几年的一半。(40)

价格下跌并不仅限于大米,而是波及到所有农产品。(41) 在某些情况下,丰产只会给米价下跌带来压力,但工资水平、消费价格、贷款以及物价水平的普遍下跌都导致农产品价格下跌。在出口不利和创纪录的产量过剩这两大利空因素的刺激下,蚕茧价格下跌得最早,跌幅也最大。1929年,一个标准单位的蚕茧售价约为7日元,一年后价格仅为3日元,而到1931年时蚕茧价格仅为1925至1927年价格水平的1/3多一点。玉米、大麦和荞麦价格比1929至1931年跌了40%多,到1932年鸡肉和鸡蛋价格跌至大萧条之前当年价格水平的一半。

总而言之,尽管农民拼命产出更多的大米和蚕茧来弥补损失,1929至1931年两年间农产品的收入损失仍高达45%左右。(42) 1933年又刷新了前一年的大米丰产纪录(1939年再次刷新)。1930年蚕茧养殖户打破了1929年的记录,而1933年又几乎再创新高。

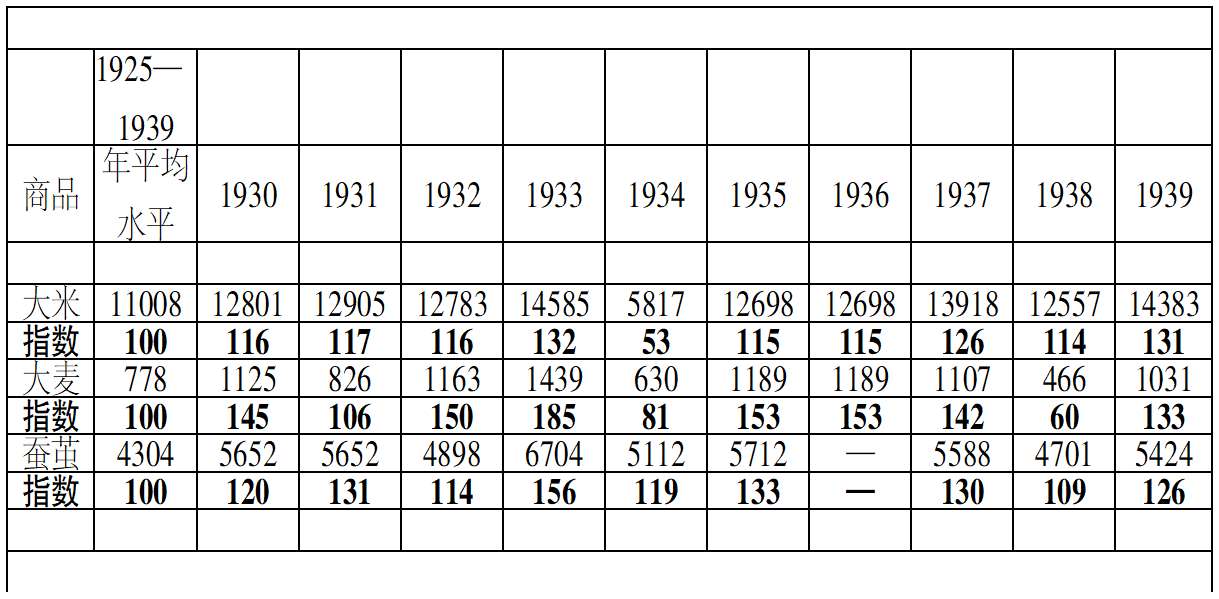

在大萧条之初的几年中,各类农产品价格的下跌对农业社会和农村家庭的影响可以从关柴的情形中得到明显的体现。那里的农民种植种类各异的农作物,而且在这10年期间农产品的品种更加丰富。大萧条开始时当地通常种植大米、大麦、柿子等水果、大豆和各种蔬菜。农民养的鸡不仅产肉还能产蛋,而他们在春夏两季悉心照料下的蚕宝宝到了秋天就能够收获蚕茧。如表1所示,整个30年代,关柴的农产品特别是大米的产量一直保持在相当高的水平。大萧条开始后产量比前几年要高。具有讽刺意味的是,1934年的灾荒季节紧跟在该村创纪录的大米丰产之后到来,而且之后几年的产量也高于平均水平。直到1943年关柴的大米产量才回落到20年代正常的较低水平。同样明显在产量方面上涨的还有大麦、蚕茧、柿子等当地经济作物。(43) 在经济下滑最严重期间以及随后的几年中,农民向土地要产量的能力总是高于往年。

表1 1925年至1939年喜多方农业生产产量一览表

注释:大米和大麦以石为计量单位,蚕茧以贯为计量单位(1石=180升;1贯=3.75千克)。1928年春季的蚕茧产量和1929年大米和大麦的产量不详。

数据来源:喜多方市市志编委会编,《喜多方市市志》,第6卷,796—799页。

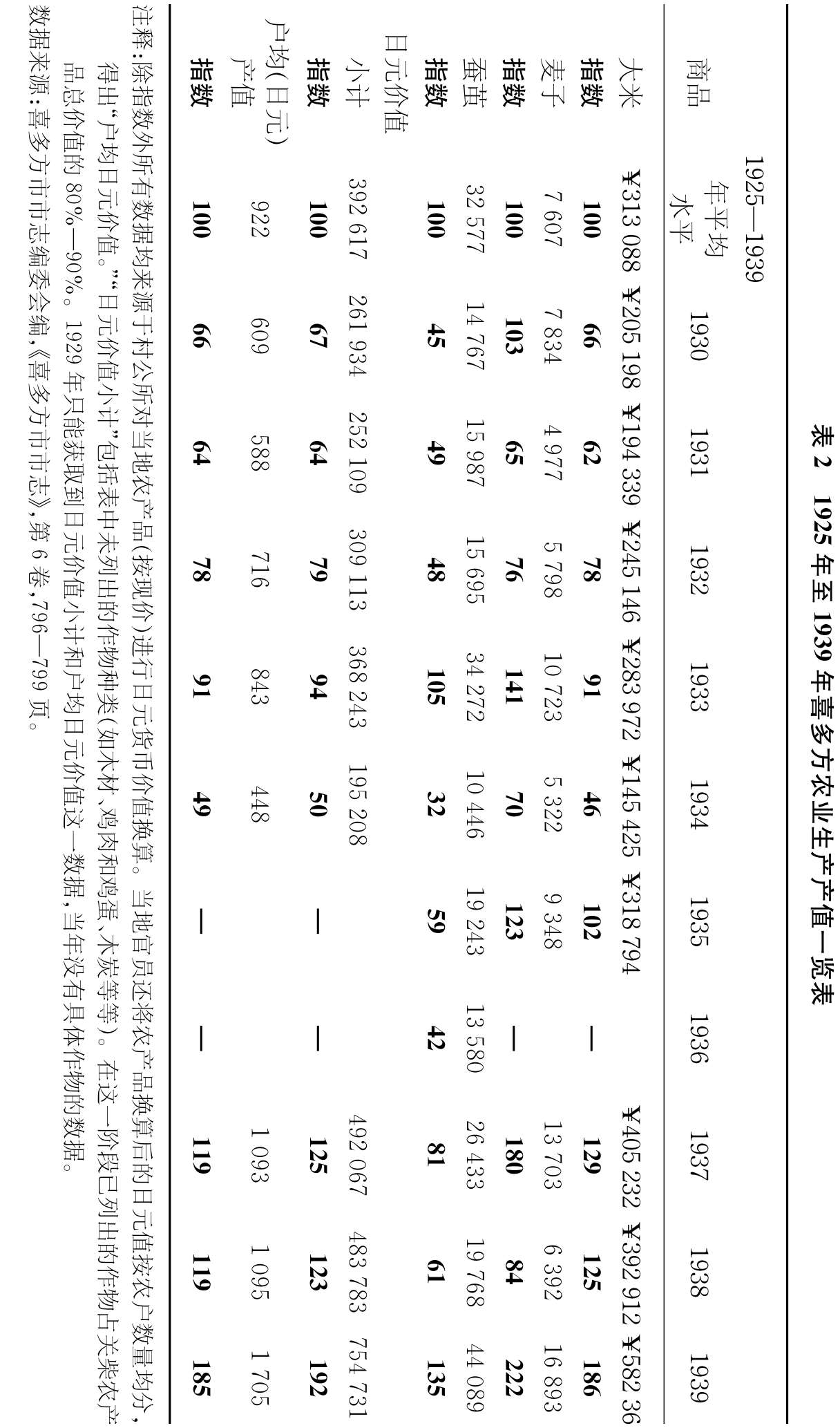

然而,正如表2所示,大幅度的丰产并不能弥补由萧条引起的物价下跌所带来的损失。1930年大米、蚕茧以及其他农产品价格的跌势太猛以致农民种再多的作物也无法弥补收入损失,结果导致农民种得越多却赚得越少。直到1937年,农民出售每石米所赚得的收入才恢复到20年代的平均水平。与此同时,蚕茧的价格直到1939年才恢复到1925至1929年期间的价格水平。(44) 总体而言,直到1935年甚至是1936年,关柴农民的收入水平才恢复到1930年以前的水平。

收支状况

经济波动是怎样影响农村社会的?在大萧条期间,生活水平显著下降或者说大米等农产品价格下跌所带来的影响是否被化肥等消费品的价格下跌抵消了?这些问题之所以难以解答,不仅因为所掌握证据的性质有问题,而且还源于这些问题所涉及的范畴太广。比如说,如果我们兴趣的着眼点是对大萧条造成的影响进行广义的考察,就会得到如下证据:尽管日本农村家庭过得不如20年代好,但总体而言他们终究还是经受住了大萧条的考验。理查德·斯梅瑟斯特曾这样认为,考虑到统计数据所显示的有关收入、开支以及福利方面的金融指标,对绝大多数农民而言,1930至1934年这段时期虽然“使日本农民处于窘迫的境地”,但算不上令人绝望。(45) 例如,化肥价格的跌幅与其他农产品差不多,甚至更大。(46) 正如斯梅瑟斯特所言,30年代初农民并没有减少商品化肥的用量,实际上随着农产品价格下跌,为追求产量反而用得更多。(47)

支持上述观点的另一证据是收入减少会导致农业家庭削减家庭开支。由农林省所开展的一项全国农业家庭经济调查显示,除1939年这一年外,从1921年到整个30年代期间每年农民的开支都少于收入。(48) 换言之,从农村群体的综合数据表现来看,农村大萧条并未给农业家庭带来长期而又严重的经济混乱。

这种研究方法由理查德·斯梅瑟斯特在分析两次大战之间的佃农和地主关系时所采用,它有如下几个优点。例如,通过数据可以清晰地看到30年代的生产力的确有了显著提高,而且在这10年间农民不断追求农产品的多样化及其他方面的扩大生产。这些数据还表明,大部分农民所经历的挫折并非永久性的。此外,尽管佃租冲突和大萧条间的关系错综复杂,但从表面上看,有理由认为一些佃农利用经济下滑向地主争取到了更有利于自己的条件。(49)

既然统计数据显示农村大萧条并未给农民家庭带来什么严重影响,那为什么还有那么多人对此表示出质疑,并展开旷日持久的争辩呢?(50) 许多有关30年代日本农村的学术研究与斯梅瑟斯特引用的数据相同,却得出较为悲观的结论:这些学者认为此次经济危机比上述数据量化出的结果表现得更为严峻,波及面也更广,他们还认为此次大萧条是多数日本农民人生的分水岭。得出如此迥异的结论是完全有可能的,原因之一在于将上述数据当作论据存在严重的缺陷。长久以来,学者普遍认为针对农户的调查虽然在某些方面具有一定价值,但并不能说明所有问题。从对农村家庭调查来看,在大萧条期间农业经济发展相对稳定,农民收支也能保持平衡,况且这一调查是在农林省的监管下完成的,这份独一无二的信息来源具有价值,但是很容易让人联想到这些数据不过是反映农民经历的典型实例中的一个横断面而已。调查取样的范围非常狭窄,包括1928年的210户、1931年的334户农户,而这2年的农户数合计将近14000000户。调查对象多为土地持有者或有土地使用权的富有农户,因此调查反映的是农村社会中相对富裕阶层的生存状况。从其他方面也可以看出调查存在偏差,因为完成这项调查需要具备保存信息等技巧,而这一调查技巧在农民人口中分布不均。在搜集数据方面也存在问题,此外调查内容方面的变动也使问题进一步趋于复杂,更难在时间跨度上进行对比。(51)

况且即便是这些量化的证据不令人怀疑,然而揭开上述数据的面纱后,便显露出当代关于大萧条的艰辛与恐惧,这些描述不仅清晰明确,而且令人信服。这一系列定性分析的证据包括对农村大萧条的新闻报道和半虚构的小说、各级政府的官方报道、私人委托的调查研究以及截止到1932年浩如烟海的当地呼吁政府实施救济与改革的请愿书。整个国家上上下下到处都充斥着大萧条的材料,而当救济工作迫在眉睫时,这类材料就更多了。

为农村提供救济的一个额外收获是对大萧条的影响做了详细的文献整理工作。由于30年代以前有关细节层面的信息很少被留存下来,知事和其他当地官员开始记录周围所发生的变化以及他们为克服眼前的危机所做的努力。记者对农村甚至是偏远村庄进行跟踪报道。新闻记者出现在农村可谓是件新鲜事,而在报道中不仅记录下了他们的发现,也表达了他们的期待。

关柴在分析大萧条对当地经济影响时揭示出一些严重问题。1934年9月末,关柴官员起草了一份系列报告,试图衡量出萧条对当地农户的影响(见表3)。他们的评估建立在当月早些时候所采集的数据,因而不足以反映饥荒对全年的影响。即便如此,这些数据仍清晰地反映出1934年的生活水平较之1929年或1924年大幅下降。消费支出超过了收入,户均负债率非常高(翻了5倍),关柴数十名年轻人为谋生路不得不远走他乡。

离开村子去附近城市或工厂找工作并不是什么新鲜事,但在大萧条期间,这其中的意味与以往相比大不相同。首先,在大萧条爆发的最初几年中,经济崩溃蔓延到日本的城市和工厂,致使成千上万的城市居民失业,也大大降低了农村人口在城市的就业能力。(52) 更糟糕的是,许多新近失业的人口最初也来自农村,当他们离开工厂回到家乡时,家里又多一张嘴吃饭,他们成为负担。(53) 在30年代开始的解雇和工厂倒闭后,子女们把在外挣得的工资拿回家中贴补家用,但这些工资很快便化为乌有。

官员们还有其他方面的担忧。由于收入下降,农民的债务开始攀升,因而在青黄不接时,时常有相当一部分农民口粮不够吃。表3显示了1924年、1929年以及1934年在对关柴农户的统计中,有超过一半的家庭在青黄不接时断了口粮。1929年比1924年缺粮农户多了30户左右。尽管产粮农户缺粮的可能性很小,但是佃农通常要上交相当一部分大米来充作地租,还需卖出一部分来购买日用必需品,同时随着大萧条愈演愈烈,他们还要支付拖欠债务的利息。大米的价格跌得越低,农民要想挣得和去年或前年相持平的收入就得出售更多的米,从中可以看出农民缺粮的原因所在。

表3 1924年至1934年关柴缺粮状况

注释:“缺口粮的农户”是指在青黄不接的时节缺乏口粮。只有出于经济原因离开家乡的年轻人才被纳入到最后两栏的统计中。来自该村小村落留存下来的8份报告显示各村之间存在着悬殊的差异。比如,在下柴的报告中,该村的收支基本平衡,然而每年的报告显示京出的支出与收入的比例是2比1。所预计的食品短缺情况也同样存在很大的差别,下柴、大古和中里的报告中显示有不到10%的农户将会缺粮,而京出和堂下预计将有一半以上的农户缺粮。

数据来源:SMY,“针对农作物减产的调查委员会”,1934年9月28日,1934年劝业文件附页,KST。

从1933年到1934年收获之前,关柴约有236户或者说超过一半的农户发觉口粮不足。这些数据反映出缺粮出现在1933年大丰收之后,并非由1934年大幅减产造成。在丰产的情况下,缺粮的农户数仍旧居高不下,这充分说明了当地农民把大米迅速变现的心情有多么迫切。较高的收成既不能保证农民用充足的口粮把粮垛堆得高高的,也无法给关柴农民带来衣食无忧的安全保障。1934年的情形尤其令当地官员担忧,因为那年秋季的收成将会是他们记忆中最糟糕的一次,这一点几乎已成定局。如果关柴有一半的农民在丰年之后没有足够的余粮储备,就不难想象当大幅减产来临时将会是怎样一种情形。

针对当地更为详细的调查反映出大萧条带来的全面冲击。另一项名为“基本调查”的调查对反映收支严重失衡的表3进行补充说明。此次基本调查的重点是经济振兴计划的筹备工作,1934年由村公所主持开展,旨在为经济改革和振兴计划的展开提供家庭经济等方面的基准信息。调查方式是对关柴农户挨家问询,把居民对过去一年即1933年发展状况的回顾记录下来。比如其中一个调查项目是让农户估算当年农业收入以及提高产量所需成本,并计算生活消费开支等等。

调查完成后,经过村一级的校对,上交村公所进行汇总,最终形成关柴村基本调查总表。村公所官员将1933年的收入与支出列成项,把各项数据合计后得出该村当年盈余总额为54875日元。根据这份调查可得出关柴户均盈余126日元。(54) 这一盈余数据说明在收入减少的情况下,农民在维持农业生产的同时也努力做到了收支平衡,这表明农民已经为应对艰难时日做出了相应调整。(www.daowen.com)

然而当地官员对调查结论并不满意,他们坚持认为当地农村社会正处于危急的关头。一些人担心调查结果不准确。后来村公所官员大力向村民推广记账的方法,这表明农户中很少有人熟悉记账的方法和概念,因此他们不大可能将1933年的所有开支一一记录下来。当地官员意识到数据匮乏,但对个人以及各个小村庄所进行的调查仍大有裨益,因为调查结果打破了广为流传的有关农村大萧条的单一描述。

由小松村村民提交的经济振兴计划(下文将做详细讨论)也可以说明该村的家庭收入状况。通过对比总收入与总支出可以看出,小松村总计18户的农户中只有5户收入超过了支出。而事实上,1933年其余13户的支出比收入多出4190日元,户均赤字将近300日元。(55)

根据1933年农户缴纳特别税的金额,此次调查还将农户进一步分类。特别税是对相关财富进行初步衡量的工具,因为通过对村民财产及其他资产征税可以产生相当一部分税收收据,也经常被用作划分农户的标准。(56) 此次基本调查将关柴农户分成3组:缴税25日元以上的高收入层农户、缴纳10至25日元的中等收入层农户和缴纳不足10日元的“底层”农户。

1933年关柴只有34户或者说不到1/10的农村家庭属于“高收入阶层”。中层农户有104户,约占总数的1/4。其余的282户则处于最底层,在关柴所有农户中占比2/3。(57) 小松村农户整体上要好于关柴。1933年该村18户农户中,有8户属于低纳税阶层、6户为中层阶层、4户位居上层阶层。尽管小松中高收入农户的比例高于关柴其他小村落,但总体上该村收入水平仍处于整个关柴收入区间的低端。(58) 8户最低收入水平的农户处于赤字状态,1933年的户均赤字额达到203日元。在6户中等收入农户中有3户入不敷出,户均赤字额为191日元。在小松4户上层纳税户中3户也处于赤字状态,虽然赤字额较低,但户均仍赤字162日元。1933年那些收入最少的家庭遭到最为沉重的打击,尽管所增加的收入似乎对这一打击起到一定的缓冲作用,但是损失在所难免。(59)

在5户收入有盈余的农户中,有3户处于中等税收等级,各有1户分别属于低等和高等税收档次。1933年收入盈余最多的是处于中等收入阶层的宇田一家,根据该户自己的估算,到年底时盈余46日元。同处在中等收入阶层的佐藤佐吉知事一家的收入盈余为29日元,而原胜一家则几乎收支相抵,略有盈余,收入仅比支出多0.1日元。(60) 有8个子女的佐藤长太一家缴纳4日元多一点的税金,因而是缴税额度最低的农户,扣除支出后当年盈余不到1日元。村里缴税金额位居第2的渡边彦卫一家盈余也不到19日元。

1933底年关柴账面上的收入盈余在整个村子里的分布并不均衡。虽然总的来说当地的收入大于支出,但村公所之中没有人认为这些数据所得出的顺差值有这么大。基本调查似乎证实了(而非质疑)当地的普遍看法,那就是整个关柴村正处于极度困窘的危难之中。

进入大萧条的第3年,小松的绝大部分家庭一直无法弥补农产品价格波动所造成的损失。尽管化肥等其他商品的价格也在下跌,尽管农民的主要农作物的收成超过了以往任何时候,尽管各个家庭经济条件悬殊很大,然而无一例外他们都在艰难地维持生计,即便如此仍旧入不敷出。发生在小松的这种状况势必也在关柴其他村落上演着。由于基本调查没有对1933年以前的数据进行搜集,当地官方无法比较此次调查所显示的结果比以前更好还是更糟,但是他们完全有理由认定其结果是更为糟糕。

债 务

在大萧条期间农民似乎什么都缺,但惟独有一样东西不缺,那就是债务。农村的债务问题在整个20年代都一直令农林部和帝国农会的官员们感到担忧,他们担心的部分原因在于没有人知道到底农民欠了多少债、也不清楚债权人是谁。他们所能做出的估算是根据官方债权人所记载数据得出的,这些债权人包括银行、信用社以及其他公开的信用机构。问题是没有人能够估算出所有这些债权人的放贷数额总数,在各类私人民间债权人中也存在着巨大的潜在借贷空间,而几乎可以肯定的是,这部分借款额没有被记录下来。其结果是,在大萧条之初,不论是国家还是农业组织都无法对农民的负债情况做出准确的估算,更无从测算经济滑坡究竟会对农村家庭的财力造成怎样的影响。

经济萧条之初就已在进行的村一级调查证实了农村社会深陷债务的泥沼这一事实,农民对此早有预感,而政府仅仅是担心而已。农产品价格急剧下跌和农户收入骤减则意味着越来越多的家庭无法偿还债务。他们正面临即将失去土地(前提是他们有土地可以失去)、财产和谋生手段的困境。

早在1930年时,农民组织和农业政策评论员们就对农村债务提出了警示,尽管当时没能引起足够的重视。(61) 价格的急剧下跌和农业收入的锐减迅速将农村家庭本来能够承受的债务转变成不堪承受的重负。当大米的售价为每石40日元(和20年代中期的价格相同)时,原先这些农户尚且能够偿还利息和本金,但当米价跌至不到原来价格的一半时他们的处境就很窘迫了。更为糟糕的是,经济衰退使借款变得尤为困难。银行已有的呆坏账使得他们无法再额外地冒险贷款给农民。因此,农民能够借到的钱,往往来自当地那些收取高额利息的放债人和商人。然而,急需用钱买种子和化肥的农民之所以找他们借钱也是走投无路,而且只要价格继续下跌,他们就无法摆脱这种债务缠身、收入减少的泥沼。

1932年以请愿者为首的一些人要求政府介入债务问题。这些要求很大程度上是基于对债务问题的第一手观察,也来自对负债数额的估算。与其说开展全国范围的调查能提供解决债务的思路,倒不如说它引发的警示作用更为有效,至少调查让政策决策层大致了解了这次危机的波及范围。当政府官员开始着手调查30年代早期农村的情况时,他们才意识到所有农户正负债累累。估算得出的数据显示农民欠了银行、信用社和私人放贷者40到60亿日元的巨额债务,平均每家农户欠款高达800至1000日元。

在经济下滑之前,债务问题并没有严重到值得做反复调查的程度。上面引用的估算数据源自1929年由帝国农会所做的调查,而当时人们刚刚开始认真对待农村的债务问题。(62) 随后又进行了其他几次调查,在1932年6月农林大臣后藤派遣专业人士到长野、岩手、新澙和兵库调查债务问题。7月公布的结果显示全国债务已远超47亿日元,平均每户负债837日元。(63) 1935年所做的一次类似调查则得出49亿日元的总欠款额。(64)

全国调查在也县级和村级的数次调查中获得佐证,而地方级别的调查勾勒出更暗淡的前景。比如说,新澙户均负债2300日元,山梨户均负债超过1200日元,福岛17000户接受调查的家庭有86%背负债务,户均欠债1590日元。(65)

1932年当许多调查结果公之于众时,债务问题已凸显为困扰农村的危机性问题。所欠债务的数额更印证了人们的观点,而且令人更为清晰地意识到农民所处困境的窘迫。由于在大萧条开始之前很少有人重视债务问题,报纸的读者们不免对农民所欠债务数目感到大为震惊:1932年47亿日元的欠款是当年所有农产品收入总额的2倍多,而且几乎是政府预算的2倍半,也超过了国民生产总值的1/3。尽管做这样的对比不够清晰直观,但在一些地方户均欠款相当于当地农户两三年农业收入的总和。(66) 和近年来国家严峻的赤字问题一样,农村的债务问题不容忽视。

20世纪30年代初,关柴面临一系列债务问题。首当其冲是该村缺少足够的金融机构来满足居民的需求。1934年关柴拥有1家信用社、5家贷款公司,有12家农户向这些机构借款。尽管这些信贷机构看似数目众多,但村里的官员指出由于信贷机构稀缺,致使每年的利率居高不下,高达12%到20%,比银行的利息高出一倍多。有官员这样写道:“年复一年的高息借款将他们推向了痛苦的深渊。”

和信用社相比,当地农民更倾向于将钱存在银行和邮政储蓄所,这一选择使得情势更加恶化。由于只有信用社愿意投放无需担保的贷款,官方的信贷机构又总是拒绝向村里较为贫困的家庭放贷,因而农户们只好转向私人高利贷。因此农村社会不仅有必要对沉重的债务负担采取措施,还应当对当地普遍存在的这种信用方式做出调整。(67)

关柴经过多次调查才厘清居民的欠款额和债权人。1932年夏末做了一次债务调查;为了配合经济振兴计划,1934年又做了几次调查。这些调查对债务问题的切入角度虽然略有不同,但给后来的数据比对造成了不小的麻烦。1932年关柴村的官员估计该村居民的总欠款额为600260日元,每户平均欠银行、私人放贷人以及信用社1500日元。(68) 1934年经济振兴债务调查(见表4)仅仅对居民所申报的实际欠款额进行统计。因此1934年的调查较为准确,但所得数据有赖于居民是否毫无保留地申报了向银行等机构的贷款及存款数额。然而在做最后一次估算时,村公所得到的数据却比原来高出许多。他们认为该村的实际欠款额约为800000日元,高于1932年的水平,而且比1934年村民们所申报的数据高出1倍多。因此得出户均负债1839日元的数据,这相当于当年村民农业收入的4倍。调查所得数据显示当地社会正逐年陷入债务缠身的泥潭。(69)

此次调查不仅向关柴的决策者展示了债务问题的严重性,同时也说明了资金来源和流向。有109户贷款,这一数字远远低于297户居民申报的欠款户数。他们把将近一半的借款用于维持生计。通常居民们将贷款用于支付吃、穿等生活必需品。在所有借款中,商业贷款仅占不到1/3的份额,另有大约1/5用于支付其他项目的支出,大概包括诸如婚礼、缴税、医疗(也就是说,这些项目介于商业消费和日常的“生活”消费之间)。

表4 1934年关柴经济振兴债务调查

注释:基本调查计算得出的村总欠款额为341190日元,但计算有误。笔者认为表中所示数值稍低的总额为正确值。1934年12月的调查对关柴借款情况进行以下分类分析:有14%的贷款利息低于7%,27%的贷款利息在7%至10%之间,38%的贷款利息在10%至15%之间,另有17%的贷款利息高于15%。参见SMY关柴村公所,佐藤和福岛县经济部部长,“农产业科债务调查”,1935年劝业报告KST。

数据来源:《经济复兴计划基本调查》,1934年,KST。

此次调查印证了关柴居民严重依赖私人债主这一事实。1932年调查显示,有超过20%的村民借贷方来自银行、信用社或政府,而1934年经济振兴调查表明这一数据上升到30%多一点(见表4)。但与此同时,在1933年关柴欠款总额中私人债权人的比重却高达近60%。其中绝大部分金额,确切地说,债务总额近1/3都来自关柴村辖区外的私人债主。这次调查将本地和外地债权人区分开来,也许意在衡量本村内部究竟在多大程度上受借贷关系左右。当基本调查在关柴展开的时候,关柴决策者也在思考化解现有债务危机的最佳方案,在这种情形之下借款从何而来就显得格外重要了。因为通常当地的债权人要比外地的债权人容易协商。

上述表中所示的贷款用途和贷方来源之间存在着密切联系。约有一半的来自银行、信用社和政府贷款用于商业项目,只有1/3多一点的借款用于生活消费。与之形成鲜明对比的是,来自私人债权人的借款有一半以上用在生活消费上。用于商业用途的贷款位居第三,仅次于“其他”用途的贷款。这种模式多少在人们的预料之中,其成立的前提是银行等金融机构通常将贷款收入和农业相关的专项项目,因而需要农民将土地或其他资产抵押后方能获得贷款。对于那些用于商业用途之外的贷款需求,高额利息的私人债权人是他们的唯一的选择。

关柴居民因此而卷入复杂的借贷关系之中。高息借、贷款行为已是司空见惯。据村公所记载,银行和信用社统一收取11%的贷款利息,而向私人借钱却需要支付高达15%的利息。只有典当行的利息更高一些,但在债务总额中所占比例很小。假定调查中私人借款利息一律为15%(实际的数字相当接近这一利率水平),就不难理解当地债务问题的严峻程度。每年关柴的欠款人单向私人债主支付的利息就高达28995日元,此外还要支付给银行和信用社11000日元的利息。(70)

这一相当可观的数字反映出关柴的债务情况,但对福岛或是整个日本的农村社会而言也概莫能外。和关柴和福岛相比,福岛以外的农民往往更倾向于以略低的利率向金融机构借款,但在整个日本,农村负债问题已相当普遍,债务已经演化为典型问题。(71)

这也就说明了当商品价格下跌时,即便是所有花费也在下降的情况下债务问题为什么仍旧会对农民造成致命性的打击。经济的下滑不仅没有对债务资本产生影响,而且利率仍居高不下。和税收一样,需要偿还的利息以及债务负担已成为农民生活恒常不变的主题,即便他们生活中的其他方面都在随着下跌的价格不断做出适应性的调整。

在紧邻福岛的新澙县,有位名叫西山浩一的佃农在日记中记载了他为尽力还债所历经的种种辛酸与无奈。浩一的父亲多年累计欠下了数目庞大的债务,当他执掌家事时,偿还债务成了他的责任。到1933年时他欠债数千日元,而借给他钱的25位债权人多数是亲戚和村里富有的邻居。他在1932年日记中记载的几乎全是累累债务和一笔笔新账,为了还清原有债务,他不得不向新债主又借了10到20日元。(72) 西山将一部分借款用于开办小商店(因而可以补贴家里由于农业收入减少而产生的经济紧张),一部分借款用于购买必需的农用物资,而且和关柴的所有农民一样,他将绝大部分借款用于维持家中日常的吃穿用度。

西山浩一用了好几年时间才将一家人从偿还贷款的紧张而又窘迫的境地中解脱出来。从某些方面上讲,也许他的经历不具有代表性,却能够证明贷款对农村家庭的意义所在,同时说明了由此而产生的借贷关系在农村社会中具有怎样的重要地位。债务对现代农业潜在的破坏作用已是不可避免,而眼下的当务之急就是尽力减轻债务对农村社会的冲击,只有这样日本政府才能实行下一步的一揽子救助计划,最终将整个农村从大萧条的水火中解救出来。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。