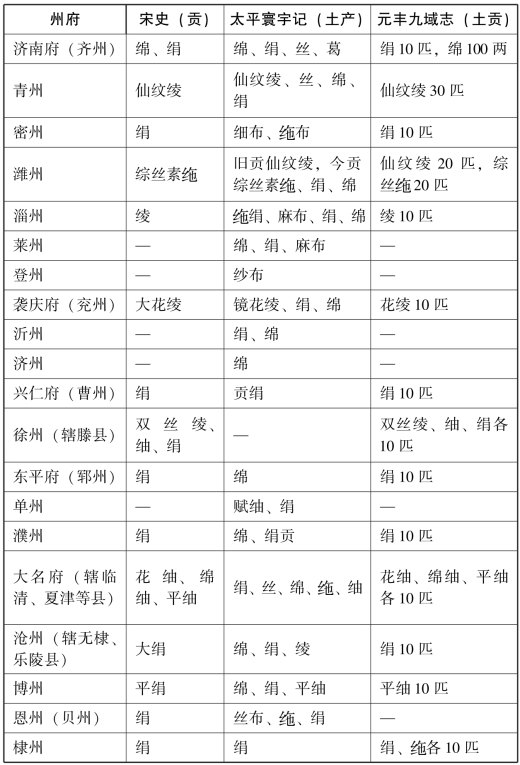

有关宋代山东丝织品生产的情况,《宋史·地理志》、《太平寰宇记》、《元丰九域志》中都有记载。下面以图表的方式看一下当时各地丝织品生产情况:

表6-1 宋代山东丝织品土产与贡赋情况统计表

(续表)

说明:1.以上资料来源于《宋史·地理志》卷八五、八六;《太平寰宇记》卷十三、十四、十五、十八、十九、二十、二一、二三、二四、五四、五八、六四、六五;《元丰九域志》卷一之京东路、卷二之河北路。

2.表中所列各地之丝织品,《宋史·地理志》为上贡情况,《太平寰宇记》为土产情况,有的地方也注为贡,有的地方也注为赋;《元丰九域志》所列为土贡情况。

3.表中数字为神宗元丰三年(1080)各地的土贡数额记录。

上表所列为山东5府17州丝织品生产的种类以及缴纳赋税或上贡的情况,根据上表以及其他相关资料记载,可以看出,宋代山东蚕桑丝绸业生产表现出以下几方面的特点:

(一)几乎是家家纺织,处处蚕桑

从上表中可以看出,除登州外,当时与山东相关的所有州府皆有丝织品生产,都将丝织品作为赋税或者土贡向当地官府或者朝廷缴纳,而且原来在唐代不上贡丝织品的淄、密、沂、莱、登五州中,此时已有两个州上贡丝织品,即密州的绢和淄州的绫,这说明,宋代山东蚕桑丝绸业较唐代又有发展,更为兴盛,养蚕纺织仍是为山东的主要家庭副业。至于登州,唐代文献中的记载就有矛盾之处,时至宋代,记载中仍为无丝织品生产,看来登州在丝织品生产方面一直处于弱势地位,仍以麻、布生产为主。

从当时许多文人名士的作品中也可以看出山东蚕桑丝绸业发展的盛况。北宋中期,曾巩(1019~1083)曾任齐州知州,其作品中多次提到山东的蚕桑问题,如《凝香斋》中的“一尊风月身无事,千里耕桑岁有秋”,《北渚亭雨中》中的“耕桑千里正无事,况有樽酒聊开颜”,《到郡一年》中的“陇上雨余看麦秀,桑间日永问蚕眠”。苏轼(1037~1101)的《和蒋夔寄茶》诗称:“自从舍舟入东武(属密州),沃野便到桑麻川。”两宋之交的庄绰(1126年前后在世)的《鸡肋编》记载:“河朔、山东养蚕之利,逾于稼穑。”河朔在古代泛指黄河以北地区,河朔、山东相当于宋代的河北与京东二路。京东西路单州的成武县,官府严禁冬天砍伐桑枝为薪,于是“一邑桑柘,春阴蔽野,人大受赐”。南宋末文天祥(1236~1283)被押解北上途中所作诗也反映了山东蚕桑业的当时情况,《新济州》“时时见桑树,青青杂阡陌”,《发东阿》“秋雨桑麻地,春风桃李天”,《发陵州》(陵州即今山东德州)“远树乱如点,桑麻郁苍烟”。曾巩和苏轼、庄绰、文天祥,他们分别是北宋中期和末期、南宋时期的代表,从他们的作品中可以看出,尽管历经安史之乱、唐末战争、北宋末年动乱以及金朝的统治,但山东依靠其深厚的根基、顽强的生命力,每次在战乱后都能迅速地恢复和发展经济,蚕桑丝绸业都能很快地重新展现出勃勃生机。

从诸多文献中也可以看出山东仍然是宋代盛产丝织品的重要地区。如《宋史·地理志》记载,河北路,盖《禹贡》兖、冀、青三州之域,而冀、兖为多,“茧丝、织纴之所出”。开封府、京东路,得兖、豫、青、徐之域,“有盐铁丝石之饶。其俗重礼义,勤耕纴”。当时不只是有人为进行的蚕桑丝绸业,甚至还出现了自然造化之功。如《文献通考》记载,宋太祖开宝七年(974)正月,“齐州献野蚕茧二万枚”;宋哲宗元祐七年(1092)五月,“潍州北海县蚕自织如绢,成领带”。这些记载或许有些奇异或夸张,但更增添了山东蚕桑丝绸业兴盛的氛围。(www.daowen.com)

正是在蚕桑业兴盛的大好局面下,山东出现了几乎是家家纺织、户户蚕桑的大好景象。据记载,当时的妇女皆须从事纺织事业,如果有不从事蚕织业的,便会遭到他人的责骂耻笑,如秦观(1049~1100)笔下的兖州就是如此,“予游济河之间,见蚕者豫事时作。一妇不蚕,比屋詈之。故知兖人可为蚕师”(《蚕书》)。

(二)宋代山东丝绸业取得了丰硕成果,出现了一大批著名的丝织品牌

北宋时,山东著名的丝织品品种比唐代明显增多,除青州场院进贡的锦绮、鹿胎、透背等高级丝织品外,各地都有自己的土产或者贡品,从表6-1中可以看出,第一,各地除保持原有的丝织品种,如青州的仙纹绫,兖州的镜花绫、双距绫,魏州的花、绵、平,徐州的双丝绫,以及各地的绢、绵外,不少州又出现了新的丝织品种,如淄州的绫和 绢,沧州的绫和大绢,潍州的仙纹绫和综丝素

绢,沧州的绫和大绢,潍州的仙纹绫和综丝素 ,整体来说,宋代各州府的土产较唐代更为丰富多彩。第二,各州府上贡朝廷的丝织品品种及数量较唐代明显增多。如青州的仙纹绫从10匹增加到30匹,齐州从贡丝葛15匹到贡绢10匹、绵100两,徐州从贡绢20匹到贡双丝绫、、绢各10匹,魏州从贡白绵、白平各8匹到大名府贡花、绵、平各10匹,棣州从原来贡绢10匹到贡绢、

,整体来说,宋代各州府的土产较唐代更为丰富多彩。第二,各州府上贡朝廷的丝织品品种及数量较唐代明显增多。如青州的仙纹绫从10匹增加到30匹,齐州从贡丝葛15匹到贡绢10匹、绵100两,徐州从贡绢20匹到贡双丝绫、、绢各10匹,魏州从贡白绵、白平各8匹到大名府贡花、绵、平各10匹,棣州从原来贡绢10匹到贡绢、 各10匹,密州从原来贡赀布10匹到贡绢10匹,淄州从原来无贡到贡绫10匹,沧州从原来无贡到贡绢10匹,新增加的潍州贡仙纹绫和综丝

各10匹,密州从原来贡赀布10匹到贡绢10匹,淄州从原来无贡到贡绫10匹,沧州从原来无贡到贡绢10匹,新增加的潍州贡仙纹绫和综丝 各20匹,滨州贡绢20匹。当然也有部分州府,如东平府、曹州、濮州,因需要贡绢从20匹减少到10匹,兖州的镜花绫、博州的平、德州的绢贡数不变。第三,各州的丝织品种,如青州的丝绵、隔织绢、仙纹绫,济南的绵绢,博州的平,潍州的综丝素

各20匹,滨州贡绢20匹。当然也有部分州府,如东平府、曹州、濮州,因需要贡绢从20匹减少到10匹,兖州的镜花绫、博州的平、德州的绢贡数不变。第三,各州的丝织品种,如青州的丝绵、隔织绢、仙纹绫,济南的绵绢,博州的平,潍州的综丝素 、仙纹绫,棣州的绢

、仙纹绫,棣州的绢 ,淄州的绫、

,淄州的绫、 绢,密州的

绢,密州的 ,兖州的镜花绫,徐州(领滕县)的双丝绫,大名府(领临清、夏津等县)的花、绵、平,以及贡品中未提到的单州的薄缣,都是当时的名牌产品,或者上贡朝廷,或者运销河南、陕西、山西等地区,深受内外商人及少数民族喜爱。南来北往的商人都舍近求远,到河北与京东路交易丝织品。契丹人因“河北东路民富蚕桑”,称之为“绫绢州”。河朔、青齐一带因丝织品的高档,也获得了“燕赵衣裳福”(《清异录·入事门》)的美誉,成为当时天下的九福之一。单州成武缣,据《鸡肋编》记载,“修广合于官度,而重才百铢,望之如雾。著故浣之,亦不纰疏”,按古制,24铢为1两,16两为1斤,百铢仅4两多一点而已。该织品尺寸与官府规定相同,但轻薄细密,望上去如云雾一般,且浣洗也不会出现纰疏,简直是当时丝织品中的极品,织作技术可谓炉火纯青,可以与织锦院的产品相媲美,只是不知为什么未列入宋代贡品名册之中。

,兖州的镜花绫,徐州(领滕县)的双丝绫,大名府(领临清、夏津等县)的花、绵、平,以及贡品中未提到的单州的薄缣,都是当时的名牌产品,或者上贡朝廷,或者运销河南、陕西、山西等地区,深受内外商人及少数民族喜爱。南来北往的商人都舍近求远,到河北与京东路交易丝织品。契丹人因“河北东路民富蚕桑”,称之为“绫绢州”。河朔、青齐一带因丝织品的高档,也获得了“燕赵衣裳福”(《清异录·入事门》)的美誉,成为当时天下的九福之一。单州成武缣,据《鸡肋编》记载,“修广合于官度,而重才百铢,望之如雾。著故浣之,亦不纰疏”,按古制,24铢为1两,16两为1斤,百铢仅4两多一点而已。该织品尺寸与官府规定相同,但轻薄细密,望上去如云雾一般,且浣洗也不会出现纰疏,简直是当时丝织品中的极品,织作技术可谓炉火纯青,可以与织锦院的产品相媲美,只是不知为什么未列入宋代贡品名册之中。

宋代丝织品质量较唐、元时期的都要高。明代书画收藏家张应文在《论古纸绢素》中认为“唐绢粗而厚,宋绢细而薄,元绢与宋绢相似而稍不匀净”。北宋末金人入侵时,向宋廷索取一千万匹绢以犒赏军队,在朝廷从京师及京畿府库仅收集到几十万匹的情况下,只好忍痛“于内府选择北绢之奇绝者,方发行避戎”,以致内府元丰、大观库“河北积岁贡赋为之扫地,如浙绢悉以轻疏退回”。(《三朝北盟会编》)蔡絛的《铁围山丛谈》也记载了此事,金人“以敌犯顺时,元丰与内帑,自出河北、山东精绢一千万匹,他绢则勿取”。从两段资料中可以看出,第一,这里所说的北绢,当指北方所出之绢,与浙绢等南绢相对应,而非仅为河北路所出之绢。第二,北绢数量巨大,当时除其他府库所收集的几十万匹各地绢外,余下的皆出自内储所藏北绢,可见北绢深得朝廷青睐。第三,北绢质量精良,内府所藏之北绢多为奇绝者,其精良也让金人垂涎,当看到精良的北绢后,竟以轻疏为由将浙绢全部退回。从其他资料也可以看出,当时北绢质量明显高于南绢,北绢精密,南绢粗疏,如南宋赵希鹄在《洞天清禄集》中对南北绢质量曾做过如下评价:“河北绢经纬一等,故无背面;江南绢则经粗而纬细,有背面。”其实,不仅南绢制作质量不如北绢,而且还常出现假冒伪劣产品,如疏薄短狭不合规制、使用涂粉入药等伎俩。太祖乾德五年(967)十二月、太宗太平兴国九年(984)十月、真宗大中祥符九年(1016)都曾下诏,严加禁止,主张“吏察捕之,重置其罪”,“民敢违诏复织,募告者三分赏其一”。(《宋会要辑稿·食货·匹帛》)但屡禁不止。政府曾明确规定:“自周显德中,令公私织造并须幅广二尺五分,民所输绢匹重十二两,疏薄短狭、涂粉入药者禁之;河北诸州军重十两,各长四十二尺。宋因其旧。”(《宋史·食货志》)政府之所以规定民所输绢匹重十二两,而北绢可以十两,主要是因为南绢多出现涂粉入药现象,而北绢却是诚信精密的。

正由于南北绢质量不同,所以在人们心目中的地位不同,价钱也是不同的,《续资治通鉴长编》记载,真宗大中祥符九年,官府不惜以高价和买青、齐绢。当时青、齐间绢价八百文,绸价六百文,官府不仅拿出内藏钱二十万贯贷给京东、京西路预买,而且付给绢一千文、绸八百文的高价,结果导致绢之价日增,“后数岁遂皆倍于昔时”的局面;神宗元丰四年(1081)“川绢二千一匹,河北、山东绢差贵三二百”。

(三)山东每年向北宋政府缴纳大量的丝织品

按北宋例制,大凡租税有谷、帛、金铁、物产四类。“布帛丝绵之品十:一曰罗,二曰绫,三曰绢,四曰纱,五曰 ,六曰,七曰杂折,八曰丝线,九曰绵,十曰布葛。”(《文献通考·田赋四》)在纺织品中,除去杂折和布葛,其余八种皆为丝织品,可见,宋代丝织业仍是纺织业中的主力军。北宋政府对丝织品的需求量是非常大的,除供皇室宫廷大量的消费需求外,每年还要向辽、西夏进贡,支付军旅所需,购买战马等。因此,宋代的税收沉重。宋代沿用唐代的两税制,对农民征收夏、秋两税。夏税以丝绸、丝绵、布匹为主,秋税以粮食为主。此外,男子从二十岁到六十岁还要交身丁税,北宋时每丁交税绢一丈、绵一两。除常规的税收外,宋政府还采取了“和买”制度,每年以“和买”的方式从山东额外搜刮大量的丝织品,即所谓的“宋朝如旧制,调绢、、布、丝、绵以供军需,又就所产折科、和市”(《文献通考·市籴一》)。这里所说的“和市”即“和买”,也称“预买”或“和预买”。和买就是官府在春荒之季贷款给百姓作本钱,以从事蚕桑丝绸业生产,百姓日后以丝织品偿还。其实早在春秋时代管仲所实行的“春赋以敛缯帛,夏贷以收秋实”(《管子·国蓄》)可以看作是和买制度的源头,真正意义上的和预买开始于北宋,从文献记载分析,具体始于太宗和真宗年间。据《宋史·食货志》记载,宋太宗太平兴国年间,三司判官马元方主张,“方春乏绝时,预给库钱贷民,至夏秋令输绢于官”。真宗大中祥符三年(1010),河北转运使李士衡又建议,“本路岁给诸军帛七十万,民间罕有缗钱,常预假于豪民,出倍称之息,至期则输赋之外,先偿逋欠,以是工机之利愈薄。请预给帛钱,俾及时输送,则民获利而官亦足用”,从此开始了和买。和买起初取息不高,官民自愿,官得利,民受益,有利于生产的可持续发展,渐渐地,和买出现了不少问题。一是利息很高,“重于常平数倍”;二是各地官府逐渐地以不同方式减克和买本钱,物重而价轻;三是和买逐渐变成一种定额摊派;四是存在“令民折输钱”,即按市价或官家规定价格缴纳实物税的现象,和买变相地成为低价购买,最终成为百姓的负担。和买的范围是非常广泛的,据《文献通考》记载,河北路与京东路始终是宋代政府和买的主要地区,政府每年从大名府、贝、沧、德、博、棣等州和市小绫,又从青、齐、郓、濮、淄、潍、沂、密、登、莱等州市平

,六曰,七曰杂折,八曰丝线,九曰绵,十曰布葛。”(《文献通考·田赋四》)在纺织品中,除去杂折和布葛,其余八种皆为丝织品,可见,宋代丝织业仍是纺织业中的主力军。北宋政府对丝织品的需求量是非常大的,除供皇室宫廷大量的消费需求外,每年还要向辽、西夏进贡,支付军旅所需,购买战马等。因此,宋代的税收沉重。宋代沿用唐代的两税制,对农民征收夏、秋两税。夏税以丝绸、丝绵、布匹为主,秋税以粮食为主。此外,男子从二十岁到六十岁还要交身丁税,北宋时每丁交税绢一丈、绵一两。除常规的税收外,宋政府还采取了“和买”制度,每年以“和买”的方式从山东额外搜刮大量的丝织品,即所谓的“宋朝如旧制,调绢、、布、丝、绵以供军需,又就所产折科、和市”(《文献通考·市籴一》)。这里所说的“和市”即“和买”,也称“预买”或“和预买”。和买就是官府在春荒之季贷款给百姓作本钱,以从事蚕桑丝绸业生产,百姓日后以丝织品偿还。其实早在春秋时代管仲所实行的“春赋以敛缯帛,夏贷以收秋实”(《管子·国蓄》)可以看作是和买制度的源头,真正意义上的和预买开始于北宋,从文献记载分析,具体始于太宗和真宗年间。据《宋史·食货志》记载,宋太宗太平兴国年间,三司判官马元方主张,“方春乏绝时,预给库钱贷民,至夏秋令输绢于官”。真宗大中祥符三年(1010),河北转运使李士衡又建议,“本路岁给诸军帛七十万,民间罕有缗钱,常预假于豪民,出倍称之息,至期则输赋之外,先偿逋欠,以是工机之利愈薄。请预给帛钱,俾及时输送,则民获利而官亦足用”,从此开始了和买。和买起初取息不高,官民自愿,官得利,民受益,有利于生产的可持续发展,渐渐地,和买出现了不少问题。一是利息很高,“重于常平数倍”;二是各地官府逐渐地以不同方式减克和买本钱,物重而价轻;三是和买逐渐变成一种定额摊派;四是存在“令民折输钱”,即按市价或官家规定价格缴纳实物税的现象,和买变相地成为低价购买,最终成为百姓的负担。和买的范围是非常广泛的,据《文献通考》记载,河北路与京东路始终是宋代政府和买的主要地区,政府每年从大名府、贝、沧、德、博、棣等州和市小绫,又从青、齐、郓、濮、淄、潍、沂、密、登、莱等州市平 。和买的数目是巨大的,据《宋史·食货志》记载,真宗时,河北每年需给“诸军帛七十万”。神宗初年,京东转运司曾贷给百姓三十万二千二百贯,令次年随夏税输绢,每匹千钱;元丰三年(1080),京东转运司又增预买三十万。哲宗时,京东、河北转运司每年和买二百万匹两,因为灾民流徙未返,所以提点京东刑狱程堂上奏罢除例外增买。徽宗大观初年,因大观库物帛不足,尚书省令京东等七路和买罗、绫、纱一千至三万匹不等,第二年,又令京东等三路和买绢帛五万及三万匹,并输入大观库。此外,仁宗时,大臣梁适曾奏减“京东预买百三十万”(《宋史·梁适传》)。由上可见,宋代官府从京东、河北路和买的有小绫、平

。和买的数目是巨大的,据《宋史·食货志》记载,真宗时,河北每年需给“诸军帛七十万”。神宗初年,京东转运司曾贷给百姓三十万二千二百贯,令次年随夏税输绢,每匹千钱;元丰三年(1080),京东转运司又增预买三十万。哲宗时,京东、河北转运司每年和买二百万匹两,因为灾民流徙未返,所以提点京东刑狱程堂上奏罢除例外增买。徽宗大观初年,因大观库物帛不足,尚书省令京东等七路和买罗、绫、纱一千至三万匹不等,第二年,又令京东等三路和买绢帛五万及三万匹,并输入大观库。此外,仁宗时,大臣梁适曾奏减“京东预买百三十万”(《宋史·梁适传》)。由上可见,宋代官府从京东、河北路和买的有小绫、平 、帛、绸、绢、罗、绫、纱等,而主要的是和绢;和买数额是巨大的,动辄数万、数十万甚至上百万,因此,可以得出这样的结论,宋代政府每年从河北、京东路和买的丝织品不少于二百万匹。汪圣铎先生曾估计,北宋政府每年的和预买额度最高达四五百万匹,一般约在三百万匹上下。[3]如果该数确实,那河北、京东每年预买丝织品占全国总量的一半以上,可谓巨大,这成为河北、京东两路北宋时仍为全国丝织品重要产区的又一例证。

、帛、绸、绢、罗、绫、纱等,而主要的是和绢;和买数额是巨大的,动辄数万、数十万甚至上百万,因此,可以得出这样的结论,宋代政府每年从河北、京东路和买的丝织品不少于二百万匹。汪圣铎先生曾估计,北宋政府每年的和预买额度最高达四五百万匹,一般约在三百万匹上下。[3]如果该数确实,那河北、京东每年预买丝织品占全国总量的一半以上,可谓巨大,这成为河北、京东两路北宋时仍为全国丝织品重要产区的又一例证。

《文献通考》和《宋会要辑稿》等文献中对于宋代山东所进奉的丝织品数量也有较为详细的记载。据《文献通考》记载,神宗元年(1068)同天节时,京东路进奉绢7300匹;南郊祭天帝时,京东路进奉绢13000匹,京西路进奉绢15500匹。《宋会要辑稿》记载了从北宋太祖乾德五年(967)到南宋孝宗乾道八年(1172)间贡税收入绫、绢、绸、丝绵、罗、绵绮、鹿胎、透背、杂色匹帛等的一些重要数据。其中京东路所缴纳丝织品的数量及占全国同类税收总额的比例情况是:第一,赋税缴纳。绫4032匹,约占总额的28.21%;绢490429匹,约占总额的16.7%;绸54827匹,约占总额的13.19%;布49837匹,约占总额的10.22%;丝绵504431两,约占总额的5.5%。第二,在每年政府总收入中所占比例。锦绮、鹿胎透背250匹,约占总额的2.6%;绫5915匹,约占总额的4.01%;绸190672匹,约占总额的8.3%;布196525匹,约占总额的6.2%;丝绵745031匹,约占总额的5.37%。第三,上贡丝织品数。绵绮、鹿胎、透背250匹,占总额的24.75%;绢69566匹,占总额的24.19%;绫11452匹,占总额的25.5%;绸77596匹,占总额的16.55%;丝绵121112两,占总额的5.12%;布78526匹,占总额的14.13%。在此只列举了京东东、西路的情况,如果再加上河北东路中涉及山东的几个州县,如博州、棣州、德州、滨州,大名府所辖的馆陶、临清、夏津、清平、冠氏,开德府所辖的观城、朝城,沧州所辖的无棣、乐陵,恩州所辖的武城、历亭等县的情况,数字会更大,但由于不好做单独统计,故在此不予考虑。仅从京东路缴纳贡赋的数字就可以看出,在北宋时代,山东无论哪一种丝织品在全国都占有一定的比重,特别是绫、绢、绸和特色丝织品,但在全国丝织品生产中所占数值的比重,与之前占中心地位时代相比,已经大为降低,这说明宋代山东仍是全国重要的丝织品产地,但在全国丝织品生产中所占地位已相对下降。

(四)山东出现了纺织专业户——机户

宋代山东丝绸业生产主要表现为以下几种形式,一是官营丝织作坊。比如政府在青州设的丝织场院,这是一种高层次的纺织生产,面对的主要是宫廷皇室。二是传统的家庭纺织手工业。这是与农业相结合的一种生产方式,主要目的是为了缴纳赋税。不过,对于不同类型的家庭来说,生产结果又不相同。比如,对于无地的佃农来说,生产的成果主要是弥补家用,勉强从事简单再生产;对于半自耕农来说,主要是以家庭纺织成果缴纳赋税;而对于自耕农来说,生产具有相对的自由性,在有的家庭中,纺织生产占重要地位,甚至是支配地位。五代王仁裕《玉堂闲话》卷五中所记载的兖州贺氏女,丈夫常年在外做生意,但“不闻一钱济其母、给其妻”,家中生计全靠贺织女替人纺织,挣取佣资,即“佣织以资之,所得佣直,尽归其姑。己则寒不营衣,饥不饱食”(《厚德录》)。此处的贺织女,就是以加工来料为生、专门从事纺织生产的手工业机户了,而为她提供原料的,应当就是当时专业的纺织机户,二者之间形成一种早期的雇佣关系。三是官僚、地主、寺院的纺织手工业。有些武官倚仗手中权力,支使手下士兵中的匠人为其纺织;有些文官则在家中设置织机,雇人纺织。如神宗熙宁年间,京东、河北路提举盐税王伯瑜常利用职务之便,“贩京东、河北帛入京师,复以京师帛贾滨、棣间,往往与本部公人、秤子交市。家有数机,更自织造”(《资治通鉴长编》),该官不仅贩卖丝帛以牟利,而且家设织机数部,自行织造;淄州淄川县人王复,家饶于财,不乐私蓄,曾率乡里贵豪,郊祭之时,各输银绢十万以助赏赉,郡国效之。如果这些乡里贵豪,不自行组织纺织生产,何来如此多的丝织品?四是机户,即一种专业的纺织手工业生产形式,是纺织手工业生产发展到一定程度的表现,这种生产更多地表现出市场经济的特征。

机户起初可能出自家庭,即由家庭成员构成家庭作坊,专门从事纺织业生产,所生产的产品也不再只是满足家庭需要,除被官府收购外,大部分投放到市场。随着发展,有的机户吸收了非家庭成员,变成非家庭作坊,从而大大提高了生产能力和生产规模,为后来的手工工场的出现奠定了基础。据漆侠先生研究,机户的出现有以下几种途径,一是土地日益减少的自耕农,纺织手工业的收入在这类家庭中所占比重日益增大,以至成为专业的纺织机户;二是专门以从事蚕丝业为生的农户,大多发展为机户;三是有些城镇居民走上纺织作坊生产的道路。宋代的机户已经很多,当在十万户上下,占全国总户数的0.5%~0.7%。[4]作为传统的纺织业生产基地,山东机户出现的很早,并且具有相当的数量。《文献通考·市籴一》记载:“旧济州有机户十四,岁受直织绫,开宝三年,诏廪给者送阙下,余罢之。”这是宋代关于机户的最早记载,它说明在太祖开宝三年(970)之前,济州已有十四家机户,并且已具有相当规模,故引起朝廷的重视。这里提到的旧济州,表明机户早已出现,早到什么时候呢?前述贺织女既然出现在五代时期王仁裕《玉堂闲话》中,这就说明早在五代时期即有机户出现,故《文献通考》中有“旧济州”之说。其他文献也出现有关山东机户的记载,如《续资治通鉴长编》记载,宋哲宗元祐五年(1090)十月戊戌查得,青州知州、资政殿学士王安礼,“在任买丝,勒机户织造花隔织等匹物,妄作名目,差役兵般担,偷谩一路商税,上京货卖,赢掠厚利,不止一次”,回程则“买首饰绫裹售用家事”。这是一条官员借用织权之便勒索机户,进行织造,差役士兵,到京师出售产品,以满足家庭奢侈生活需要的记载。《宋会要辑稿·刑法二》中,宋徽宗崇宁五年(1106)提到河北、京东机户,宣和六年(1124)提到诸州机户。这些机户或者完成从纺纱到织帛的全套工序,或者只接受来料加工,进行纺织生产,前面的贺织女就是只接受来料加工、进行纺织生产的代表。机户的出现,反映了宋代山东丝织业发展水平的提高。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。