我国是世界上最早养蚕、缫丝和织绸的国家。关于我国蚕桑丝绸业的兴起,流传着许多神话和传说故事,最早的可追溯到伏羲氏,《皇图要览》说:“伏羲化蚕,西陵氏始养蚕。”《黄帝内传》又载:“黄帝斩蚩尤,蚕神献丝,乃称织维之功。”许多考古发现印证了传说具有一定的真实性。1926年,考古工作人员在山西夏县西阴村发掘到的半个蚕茧,距今约五六千年,尽管当时人们切割蚕茧的目的可能是要吃里面的蚕蛹,而不是为了抽丝织衣,但这为研究蚕桑丝绸业的起源提供了第一份实物资料。1958年,在浙江湖州钱山漾良渚文化遗址中发现了距今约4750年的丝织物;20世纪80年代,在河南荥阳青台村新石器时代遗址中的两个瓮棺内发现了距今约5500年的丝织物残片。这些发现充分证明,黄河流域与长江流域是我国丝织文化的摇篮。山东的蚕桑丝绸业也正是在这一大的经济文化背景下兴起的。

山东蚕桑丝绸业兴起于新石器时代和夏商时期,细分之,新石器时代中前期是山东蚕桑丝绸业的萌芽时期,编织业、纺织业逐渐兴起,大量的纺织工具出现,为蚕桑丝绸业的兴起奠定了基础;新石器时代后期和夏商时代,是山东蚕桑丝绸业的兴起时期。

从新石器时代山东所经历了的五个发展阶段[9]的考古发掘中,可以看出山东纺织业发展进步的轨迹。

后李文化距今约8500~7500年,最早发掘于临淄淄河东岸的后李官庄,它东起淄河流域,西至长清境内,东西相距150多千米,中经今济南、邹平、章丘、淄博、潍坊,处于母系氏族公社时期。在其典型代表——章丘刁镇茄庄村西南小荆山遗址中出土了角锥[10],这说明当时居民已开始了简单的纺织生产。

北辛文化距今约7500~5950年,主要分布在济南、淄博、滨州、潍坊地区,它是母氏社会向父氏社会的过渡时期,也是氏族社会向方国转变的时期。在后李二期遗址中发现有数枚骨锥[11],并且在滕州北辛遗址中发现了距今7000多年的36件骨针、25件骨锥和3件骨制梭形器,甚至发现了编织物席的遗迹。据发掘报告称:“席纹都在器底部,可能是制陶过程中遗留下来的痕迹。从纹痕观察,席篾宽0.25~0.4厘米。主要采用一经一纬的人字形编织法,还有三经三纬和多经多纬的人字形编织法。”[12]尽管当时编织的是席,但高超的编织技术为纺织业的产生奠定了基础。

大汶口文化距今约6100~4600年,属新石器时代中期文化,是父系氏族社会的典型文化形态,其晚期全盛时的分布范围包括山东全境、苏皖两省的淮河以北地区和豫东广大区域。这是山东真正意义上纺织技术开始的时期,因为在这个时期的文化遗址中不仅出土了许多形制多样、大小不一的纺织、缝纫工具,而且发现了器物上的布纹痕迹。

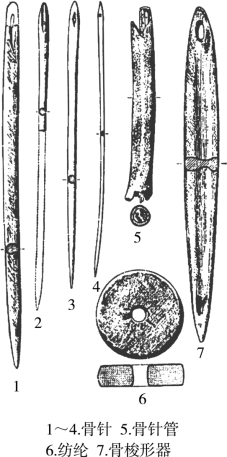

泰安大汶口文化的133座墓葬中,20座墓中出土纺轮31件,其中石质26件,陶质5件,约占墓葬总数的15%,说明当时纺织生产的普遍性;2座墓中出土骨梭形器4件,长16.6厘米、宽1.8厘米,留有自然凹槽,一端有自然孔可引线,另端有刃尖,用途不甚清楚;8座墓中出土骨针20枚,最长的达18.2厘米,最粗者7毫米,最细者只有1毫米,并且一端有鼻,孔径小的和现在大的纳鞋针相当,只可穿过细线,足见当时骨针制作之精细;17座墓中出土锥47件,其中骨锥43件,角锥4件。甚至在4座墓中还出土了贮存针的骨针管4件,内贮孔径不到0.7毫米的细骨针8枚。[13]

图1-1 大汶口遗址出土文物

东营市广饶县广饶镇的傅家村遗址出土有1件陶纺轮和1件骨锥;西辛遗址出土2件陶纺轮;钟家遗址出土1件白陶纺轮;营子遗址出土2件黑陶纺轮和3件骨锥。[14]诸城呈子一期遗址出土石纺轮6件,骨锥11件,骨针9件;骨针通体磨光,细长尖,后端穿孔,直径0.3~0.5毫米。[15]潍县(今潍坊)鲁家口大汶口文化遗址出土陶纺轮2件,骨锥8件,骨针9件。[16]20世纪70年代,胶县三里河遗址大汶口文化层出土骨针1件、骨锥7件,墓葬出土石纺轮5件,陶纺轮3件,骨锥13件,骨针3件。[17]2010年,考古工作者在临沂市苍山县神山镇后杨官庄村遗址发现了距今约5500年的大汶口文化时期的骨针和骨锥。[18]2005年,中美日照地区联合考古队在日照岚山区徐家村大汶口文化遗址早期堆积中发现有陶纺轮(见图1-2),正面有极为复杂的刻画图案,为以往同期遗址所未见。[19]

图1-2 日照大汶口文化早期遗址中的陶纺轮

纺轮和梭的出现说明当时纺织技术已初具水平。纺轮是原始的捻线、纺纱工具,最早出现于7000年前的半坡遗址中,新石器时代为陶制,后来出现铜制。纺轮由缚盘和缚杆组成,在纺轮缚盘中间的圆孔内插上缚杆即可成纺锤。工作时,人手用力转动缚盘,使缚盘不断旋转,纺轮自身的重力便牵伸拉细纤维,并且使纤维在缚盘的旋转中加捻而成麻花状。随着纺轮的不断旋转,纤维牵伸和加捻的力也就不断沿着与缚盘垂直的方向(即缚杆的方向)向上传递,当缚盘停止转动时,加捻过的纱便缠绕在缚杆上。在捻线的过程中还需不停地添续纤维。这就是古代的一种捻线、续线与纺纱的过程。骨梭的出现也是纺织技术上的一大进步,梭是两头尖、中间粗、形状像枣核的纺织工具,织布时正是通过它牵引纬线(横线)而将纱线织成布。

由于古人制作陶器时底坯往往用布垫底,所以在今天发掘出的古代文物中易发现布纹痕迹,如泰安大汶口文化墓葬出土的背壶底部印有细密的布纹,筒形杯底部印有粗布纹。[20]在济宁邹城峄山镇野店遗址出土的陶器底部也印有粗布纹的痕迹,纹较硬直粗糙,可能是麻类的纤维,为一经一纬交织成的平纹布,每平方厘米约有8根经纬线。[21]胶东长岛县大钦岛北村三条沟大汶口文化遗址,出土陶罐底部印有的布纹是每平方厘米为8×11根,反映了当时具有较高的纺织水平。[22](www.daowen.com)

龙山文化距今约4600~4000年,其分布范围与大汶口文化晚期阶段大致相当,即以泰沂山地为中心,西到聊城、菏泽、商丘和周口东部,南达淮河流域,东至黄海,北至鲁冀交界地带。该时期出土的纺轮数量更大,较之前制作精细、形体轻巧,而且陶器上残留的布纹制作水平更高。

潍坊鲁家口龙山文化遗址出土陶纺轮25件,占出土陶器总数的24.5%;另有用陶片制作的纺轮25件,孔未穿透的半成品8件;出土骨针和骨锥各6件;夹砂陶罐底部多见平纹布纹,经纬线密度为每平方厘米约9~11根。[23]诸城呈子遗址二期出土陶纺轮18件,石纺轮3件,骨锥14件,骨针1件。[24]胶州三里河遗址龙山文化层有骨锥12件,陶纺轮18件,墓葬出土石纺轮2件。[25]潍坊白浪河西岸姚官庄遗址中出土石纺轮9件;石锥1件;骨锥14件;陶纺轮43件,占出土陶制生产工具的74.1%;骨针7件;出土的器物底部布纹较大汶口文化时期更为紧密纤细,每平方厘米经纬线可达10~11根。[26]

龙山文化中出土的骨锥、骨针和骨梭,形制较前增多,“骨锥有几种不同的样式,扁平带孔的和粗针式的为普通样式。骨针有细长的,有一端带孔的,有两端都是尖的。骨梭是‘穿线以便织物的工具’,其形有二:扁平式,一端有尖,‘有的一端穿孔,有的两端穿孔’;空筒式,‘一端有尖,中部有孔,以备线之穿入’”[27],这说明,当时人们已经相当熟悉纺织和缝纫了。此外,龙山文化的骨梭,空筒式较扁平式为进步,可能是后世船形梭的雏形。[28]

岳石文化大约为公元前1900~1500年,它是由龙山文化发展而来的一种山东夷人土著文化,属于王国时代,其分布范围与龙山文化大体一致。在该文化遗址中,甚至可以直接找到与植桑养蚕有关的文化遗存,如1992年在山东郯城马陵山跑马岭水库北岸出土的一件夹砂残陶器器底上,有叶脉印痕,山东大学生物系郑亦津教授在作了高等植物分类学鉴定后认为,该印痕应属蒙栎(又名小叶槲树、青剐栎、柞树),或柞栎(又名桷树、橡树、青刚)。[29]1981年在山东莱阳县前河前村发现了一件刻有陶文“ ”的陶盉,据学者考证应为“蚕或蛇形”。[30]器物上印或刻有树叶及似蚕形纹,这说明当时人们对柞树以及蚕已有一定的认识。

”的陶盉,据学者考证应为“蚕或蛇形”。[30]器物上印或刻有树叶及似蚕形纹,这说明当时人们对柞树以及蚕已有一定的认识。

从上述五个历史发展阶段的情况中可以看出,第一,纺织工具种类越来越多、数量越来越大,经历了从后李文化中的角锥到北辛文化中的骨锥、骨针和梭形器,再到大汶口文化和龙山文化中的纺轮、骨针、骨锥、骨梭的演变。第二,纺织工具的质量越来越高、制作越来越精致,如骨针越来越细,从粗为7毫米细到0.3毫米不等;骨锥与骨梭也都出现了不同的形制,对后世纺织事业的影响很大;各种工具磨制越来越光滑。第三,直接出现了纺织品,在后李文化时期编织技术发展的基础上,大汶口文化和龙山文化中直接出现了布纹,并且龙山文化中每平方厘米布纹密度为10~11根,明显高于大汶口文化时期的8根左右。第四,岳石文化中器物上的刻纹和印痕表明,山东已开始对桑蚕业有了一定的认识,或许直接开始了植树养蚕活动。

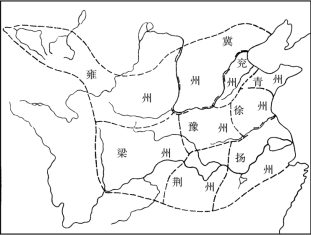

有关夏朝时期山东蚕桑丝绸业兴起的情况,目前虽然没有考古发掘材料,但可以通过文献记载加以了解。《尚书》是我国最早的历史著作,其成书年代说法不一,今学者多以为编订于战国时期。其中的《禹贡》篇托言为夏禹治水记录,其实是古代地理志。文中将全国划分为九州(见图1-3),还记载了各州根据自己的地理状况及物产特点确定贡赋的情况。其中有六州以丝织物为贡品,涉及山东的就有三州,即兖州、青州和徐州。兖州即今山东省西部、河北省东南部、河南省东北部,相当于春秋时的卫地;青州为山东半岛,徐州包括今鲁南、苏北和皖北。

图1-3 《禹贡》九州图

“济、河惟兖州……桑土既蚕……厥贡漆丝,厥篚织文。浮于济、漯,达于河。”兖州位于济水和黄河之间,大禹治水后,人民植桑养蚕,当地以漆和丝为贡品,其中包括织文,即染成各种花纹的绫罗一类的丝织品,这当为兖州丝织品的特产,也为后世镜花绫、双距绫的出现奠定了基础。

“海岱惟青州……厥贡盐 ,海物惟错,岱畎丝枲,铅松怪石。莱夷作牧。厥篚檿丝。浮于汶,达于济。”海即青州城东北之渤海,岱即泰山。位于渤海与泰山之间的青州,北部所贡物品中有

,海物惟错,岱畎丝枲,铅松怪石。莱夷作牧。厥篚檿丝。浮于汶,达于济。”海即青州城东北之渤海,岱即泰山。位于渤海与泰山之间的青州,北部所贡物品中有 (即细葛布),泰山附近为丝、枲(即麻),而东部莱夷则为檿丝。檿丝即吃山桑而长成的野蚕所吐之丝,主要是柞丝。《周礼·冬官考工记》载,檿,山桑,木质坚韧,可以制弓和车辕等。《汉书·五行志》颜师古注曰:“檿,山桑之有点文者也。”

(即细葛布),泰山附近为丝、枲(即麻),而东部莱夷则为檿丝。檿丝即吃山桑而长成的野蚕所吐之丝,主要是柞丝。《周礼·冬官考工记》载,檿,山桑,木质坚韧,可以制弓和车辕等。《汉书·五行志》颜师古注曰:“檿,山桑之有点文者也。”

“海岱及淮惟徐州……厥篚玄纤缟。浮于淮、泗,达于河。”玄即黑色,纤即细,缟即素绸,这说明,当时位于大海、泰山南及淮水之间的徐州,盛产黑、白色纤细的丝织品。兖、青、徐三州都以丝织品作为贡物,通过当地的河流和黄河运达京师,这表明夏代山东已具有了较为发达的丝织业。

夏代山东蚕桑丝绸业的兴起是有广泛的社会背景的,《夏小正》中有“三月……摄桑……妾子始蚕,执养宫事”的记载;《管子·轻重甲》亦云:“昔者桀之时,女乐三万人,端噪晨乐,闻于三衢,是无不服文绣衣裳者。伊尹以薄之游女工文绣篡组,一纯得粟百钟于桀之国。”这两段记载表明,蚕桑丝绸业已是夏代社会生产的一个重要组成部分,并且已具有一定的规模,但生产能力还是有限,因为当时的生产无法满足供夏桀享乐的三万女乐工皆“服文绣衣裳”的需求,所以才有了伊尹以一匹丝换取夏朝百钟粟的昂贵交易。

商代甲骨文中已出现了大量蚕、桑、丝等与蚕桑丝绸业相关的文字,这些文字的大量使用,充分体现了蚕桑丝绸业生产在当时社会中所占分量。陈昌远先生曾从甲骨文、金文中“ ”字字形断定,齐国的“齐”与山桑柞树叶有关,他说:“字形是阔叶之状,即山东山桑之柞树叶,即槲叶。由于这种树叶长的齐整,中间高两侧低,为‘齐’地的特产,因此该地以‘齐’名。”[31]“齐”在商代已是山东的一个姜姓诸侯国名称,甲骨文中的“齐”字字形说明,山东的蚕桑业至少兴起于商代之前。

”字字形断定,齐国的“齐”与山桑柞树叶有关,他说:“字形是阔叶之状,即山东山桑之柞树叶,即槲叶。由于这种树叶长的齐整,中间高两侧低,为‘齐’地的特产,因此该地以‘齐’名。”[31]“齐”在商代已是山东的一个姜姓诸侯国名称,甲骨文中的“齐”字字形说明,山东的蚕桑业至少兴起于商代之前。

此外,商代蚕桑事业上升到一种文化高度,一是蚕被神化,在甲骨上就刻有用三头牛祭祀蚕神的内容,即“贞元示五牛,蚕示三牛,十三月”。二是蚕形被黄河流域的奴隶主作为自己的饰物,其材质甚至用玉石。1966年在今山东青州市益都苏埠屯商代奴隶主的坟墓中,发掘到一些玉饰,其中有几件晶莹剔透的玉蚕,形态逼真,惟妙惟肖,其形体像被缫过丝的蚕蛹。[32]以玉雕刻蚕,作为饰物及陪葬品,足见山东人对蚕之重视,也反映了当时山东蚕桑业的发达。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。