为了说明国家权力与市场权力的均衡效应,我们不妨利用西方主流经济学的论述方式,通过市场均衡与经济权力作用机制的关系,证明外部性市场的客观存在,而其有别于一般市场均衡的外部性均衡,源于市场权力与国家权力的均衡。通过上述分析可以看出,尽管存在外部性,但市场经济行为却并没有停滞,这是因为国家权力的介入,使市场均衡得以恢复。而这种恢复,是在确认无法实现一般均衡共识下,由国家权力通过对一般性均衡的补充机制得以实现的。按照信息经济学的概念,这就是所谓的“次优的最优”。

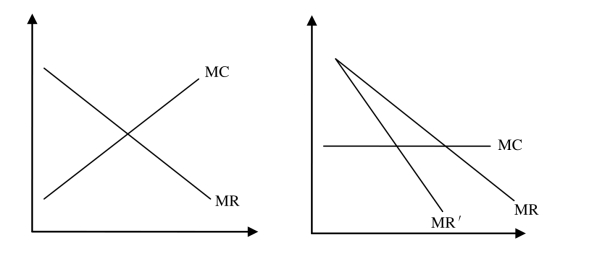

图6.3 一般均衡与垄断均衡

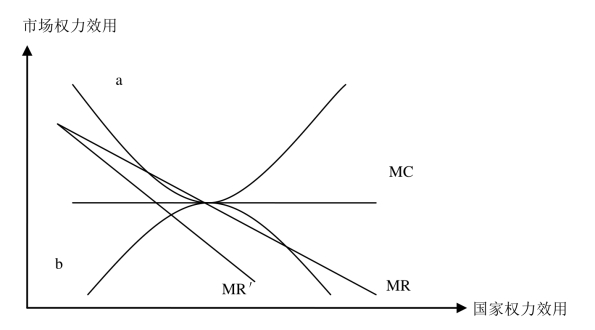

如图6.3所示,在一般均衡模型中,MC与MR相交之时,经济行为主体的边际收益最大化,即经济权力达到均衡。但是,垄断导致MC的恒定,使MC在非一般均衡点与MR′ 实现外部均衡。实际上这是一般均衡的福利倒退和损失。而图6.4则反映出在市场权力和国家权力的作用机制下,不平等均衡点将移回到一般均衡点。尽管这是一个基于价值理性假设的图形,但是它揭示了一般性均衡与经济权力均衡有机结合的可能性。

(https://www.daowen.com)

(https://www.daowen.com)

图6.4 基于经济权力均衡的一般均衡与外部性均衡

事实上,这一均衡点也可视为外部性均衡点。但这一外部性均衡,是基于经济行为主体边际收益和社会效益两个方面的均衡。也就是实现了经济权力均衡的均衡。我们可以看到,作为现实形态的市场,存在规模报酬递增动力,而在消费取向上存在非竞争性,同时,存在垄断所构成的外部性,这就决定了其有效配置资源的不确定性。只要出现其中的任何一种情况,市场就会失灵。但当市场权力已经无法实现市场预期时,国家权力可以通过“最优指令”(Command Optimum)[89]作为社会成本控制的工具,恢复社会选择意义的外部性契约均衡。

该图的启示意义在于,将一般均衡与经济权力均衡有机地结合在一起。我们设定市场权力效用曲线为a,国家权力效用曲线为b。当垄断等外部性因素导致MR移向MR′时,a曲线下降,b曲线上升,即市场权力的效用降低而国家权力的效用上升。当其交点与MC、MR交点重合时,表明实现一般均衡与经济权力均衡的内外部均衡,即外部性市场经济体制在市场权力和国家权力两个方面实现均衡。该图另外一个更为重要的启示意义在于,曲线a的下降,是曲线b上升的原因,在到达均衡点后,曲线a恢复上升,曲线b却呈现下降的趋势,即国家权力效用在市场权力效用不足以维持一般均衡的情况下,才发挥作用机制并取得成效。如果b只是一味上升而不顾a发展趋势,则意味着国家权力对一般均衡的过度干预,甚至可能出现破坏均衡的状况。反之,如果a的发展趋势完全无意谋求与b的均衡点,则意味着市场权力始终排斥国家权力,那么一般均衡与经济权力均衡的完全分离,实质上是在纵容MC与MR′的不平等均衡。

据此可以看出,国家权力并不是以对市场的替代,完成了外部性市场的均衡恢复过程,而是在市场经济权力无力再发挥作用时,通过改变市场的“信号传递”机制[90],维持市场经济的运行。此处所谓“信号传递”是指,在信息不对称的情况下,市场行为会通过次优的最优的方式进行,即由于信息不对称,边际收益最大化预期博弈会转为只就市场直接显示出预期进行均衡博弈,并最终实现由最优预期转为次优的最优预期的均衡。之所以能够实现这一转化,源于完备市场的假设并不具有实践意义成为普遍共识。正如林毅夫所指出,“华盛顿共识所倡导的政策常常未考虑发达国家与发展中国家的结构性差异,也忽略了发展中国家对各种扭曲进行改革时的次优性质”[91]。

上述分析结论促使我们对交易成本与社会成本视域的竞争秩序,有了相对清晰的认识。从纯粹经济学意义分析,为什么一些国家,特别是像德国和日本这样的国家对垄断行为在严格监控的同时,又给予一定的宽容呢?实际上这是出于有限垄断回报率与社会回报率均衡的考虑。无疑,一些卡特尔行为对自由经济而言,是外部性行为,但是,这一行为与社会分工和技术形态的客观环境是相适应的,如果从私人回报率与社会回报率的正负博弈之中,能够找到一种有效的干预路径,使社会成本控制预期低于交易成本,从而使经济权力在外部性契约条件下实现均衡,那么,这种均衡的意义,就会超越原有市场经济体制分析的框架。质言之,就市场权力而言,当其自身已经不能发挥应有作用的时候,国家权力的介入,势在必行。“次优的最优”分析过程,证明了国家权力介入市场的可行性,而这种介入过程,并没有彻底湮没于一般均衡思维的视野之外,也就是说,对于市场失灵而言,外部性市场均衡,实质上使国家权力成为恢复市场均衡的工具。这一工具性的体现,是基于社会成本因素,对垄断行为加以必要的规制,其最为集中的体现,在于对垄断资本的规制。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。