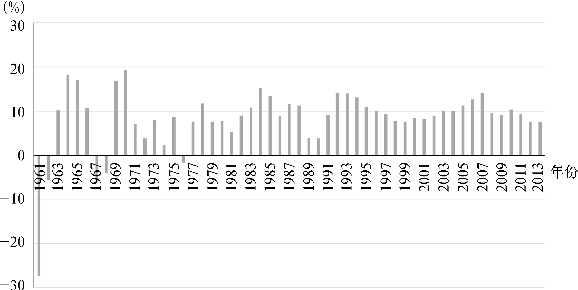

自1978年开始改革开放以来,截至2013年,中国经济以接近10%的年化平均速度快速增长(图1.1)。2010年,中国的GDP总量以近5.9万亿美元的规模超过日本(5.4万亿美元),成为总量仅次于美国的全球第二大经济体。之后,中国名义GDP进一步从2011年的48万亿元人民币上升到2016年的74万亿元人民币,这期间GDP年均增长7.3%。考虑到中国自1978年改革开放以来持续30多年的时间里近10%的增长率,能在2008年全球金融危机后继续保持7%以上的增长率算得上是非常良好的成绩了。在经济高速增长的推动下,人均收入水平也在不断提高。2005—2016年,中国的人均国民总收入(GNI)从1 760美元上升到8 100美元,已经跨过世界银行所设定的中高收入国家水平(人均4 036美元)的标准,并进一步向高收入国家水平(人均12 476美元)迈进。因此,即使人们对中国究竟是否还是一个典型的发展中国家这样的问题可能会有所争论,但经济持续发展所带来的繁荣和人均收入的提高仍然是不可忽视的事实。

图1.1 1961—2013年中国经济增长

注:按可比价格计算。

资料来源:CEIC。

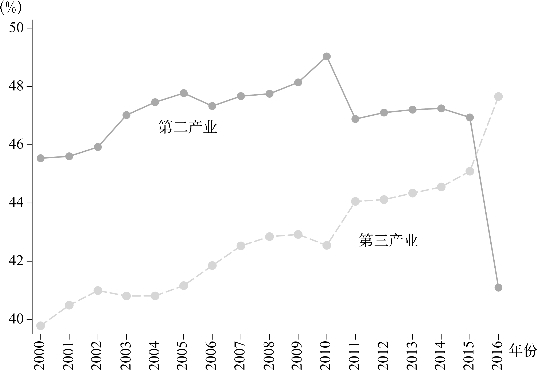

从宏观水平看,中国经济的成就不仅仅表现在总量的增长上,结构性变化也十分显著,通过产业结构、经济全球化程度、所有制结构、贫困,以及其他社会经济等诸多方面的结构性变化表现出来。首先,发展中国家的典型特征是农业占据主导地位,但中国早已摆脱这一特征。目前,第二产业和第三产业在总产出中已经占到80%以上的份额(图1.2)。从2016年起,服务业(包括餐饮、金融等)首次超过第二产业(包括制造、采矿、建筑)成为对产出贡献最大的产业。

图1.2 2000—2016年中国经济的产业结构

资料来源:CEIC。

另外,经济发展带来生活水平的提高,催生了庞大的中产阶层,他们对产品、服务的数量和质量的要求不断提高,最终表现为更高的城镇化和城市化水平。根据摩根士丹利(Morgan Stanley)的一份研究报告,虽然私人消费在2016年(4.4万亿美元)仅占GDP的39%,在不发生重大冲击的情况下,到2030年消费预计可以达到9.6万亿美元,占GDP的43%。同一份报告认为,到2030年,家庭可支配收入将达到8 700美元,中位数年龄为43岁,互联网覆盖率达到75%[1]。中国的消费者不仅变得更富有,而且他们的消费能力也将推动高科技的发展,甚至影响其创新方向,如对消费金融、电子商务、保健、保险、旅游、家用电器等领域产生极大的影响。这种消费驱动科技创新的演变路径,意味着中国的科技在特定领域有可能通过弯道超车的方式赶超先进国家,对中国经济的进一步走向也极为重要。

产业结构的变化、消费水平的上升和中产阶级的壮大推动了城市化。截至2015年,从乡村向城镇的人口流动导致城镇人口增长了5亿。目前,中国超过一半的人口居住在城市,并进一步催生了大城市和超大城市。到2015年年末,100多个城市的人口都超过了100万。全世界人口超过1 000万的大城市中,有6个在中国(上海、北京、重庆、广州、深圳、天津)。按照世界银行的标准,中国有16个城市已经属于高收入城市经济体,其人口均超过500万,总和达到了1.7亿。

中国经济的迅猛发展引起了学者的强烈兴趣。许多学者认为,从发展的动力、特征等角度来看,中国的经济发展呈现出了典型的发展型国家(developmental state)的特征。所谓发展型国家,就是那些政府在经济发展中扮演不可或缺的角色的市场经济国家,主要指第二次世界大战后成功地实现了工业化的日本以及紧随其后的韩国新加坡等东南亚各国。这些经济体在第二次世界大战后的经济增长带有一定的共性,表现为以下四点。

(1)谨慎稳健的宏观经济政策和环境。例如,较低的通货膨胀率;强调预算平衡甚至盈余而不是赤字;具有较高的储蓄率和丰富的劳动力资源等。

(2)强调投资,尤其是对制造业的投资,并通过提高出口部门的竞争力来打开国际市场。

(3)强调产业政策的作用。通过产业政策的鼓励和限制,尤其是贸易政策和信贷政策的引导,实现制造业的增长、出口的增加、技术水平和产业竞争力的提高。

(4)具有一个稳定的政治环境,包括具有相当规模的中产阶级;具有一个职业化、专业化和自主性的官僚队伍等。

以上这些特征并不一定是经济长期持续增长的充分条件,但的确是发展型国家经济增长成功的明显特征。其中,产业政策和现代官僚体系被看成是两个最重要的条件。首先,通过进口配额、管理汇率、关税、补贴、银行信贷等政策向特惠部门和产业倾斜,同时辅之以其他各种制度性安排,促进资源向这些部门和产业的流动,是发展型国家产业政策的主要内容和特征(Rodrik,1995;Johnson,1999)。这些产业政策,在保护国内产业免受国际竞争冲击的同时也促进了其出口的竞争力,形成了所谓的出口导向型增长(export-led growth)。不仅直接提高了特惠部门和产业的资本积累和技术水平,而且还通过产业间联系带动了私营部门的投资。

产业政策要有效,离不开一个高效的职业化官僚队伍。这样一支高素质官僚队伍,可以根据专业化的知识挑选优胜者(pick-winner),或者解决经济发展中不同产业和市场间的协调(coordination)问题(Rodrik,1995)[2]。并且,这样一支高效的职业化官僚精英队伍也有助于屏蔽政客的腐败和短期化行为,实现政策的长期稳定(World Bank,1993)。

需要指出的是,关于发展型国家的产业政策以及职业化官僚体系的分析,实际上都指向了其背后的制度安排及其特征。首先,主流观点认为,在政治精英的权力缺乏限制的情况下,私有产权的安全性是受到质疑的,从而也不可能有长期的经济增长(North,Wallis and Weingast,2009;Acemoglu and Robinson,2012)。但很多论者都指出,大多数发展型国家的案例,均不是发生在自由民主的制度环境下,具有单一政党制(single party)的政治体制背景,最多也只能看作是“受限制的民主”(Wade,2004)。即使日本也是自第二次世界大战后相当长的时间内由自民党一党执政。这就对传统上认为“有效产权保护和法制是增长的前提”的观点提出了挑战。其次,无论是产业政策还是高效职业化的官僚精英,都很难保证其把资源按照效率优先的原则进行配置。例如,很难想象在权力缺乏有效制约的条件下,官僚主导下的产业政策不会导致寻租和腐败(Kang,2002)。而且,认为职业化的官僚可以抵御来自政客的压力而坚持独立地制定产业政策,更像是一个理想化的假设而不是对现实的准确刻画。

发展型国家的案例表明,即使在缺乏完善的产权保护和权力制衡的环境下,较长时间内的经济增长也是有可能实现的。这一方面是因为在此环境下的政府可能具有很强的国家能力(state capacity),从而能够有效地动员储蓄并向特惠部门和产业进行投资。另一方面是由于政治强人或强势政党的存在,也能够克服各种利益集团的阻力,推行有利于经济增长和竞争力提升的产业政策(Olson,1993)[3]。例如,在一个分权的环境中,如果不同部门和机构提供的服务和产品具有互补品的性质,此时若它们各自寻求自身的利益最大化而不是社会利益的最大化且寻租者需要同时得到它们的产品和服务(即存在协调问题),则在这种情况下会存在很大的寻租空间。这时,一个高度集权的中央权威的存在会有利于降低腐败的程度(Shleifer and Vishney,1993)。换言之,一个强有力具有发展倾向的政治领导层和具有职业化官僚体系的结合,有助于发展型国家解决产业政策制定和实施中的协调问题,控制腐败和寻租,从而减少发展的阻碍,实现经济增长和技术升级。

除了政治体制之外,很多研究认为发展型国家另一个制度特征就是亲商和抑制劳工。这个特征和另一个十分引人入胜的问题有关,即:一个强有力的政府为什么不会成为掠夺性的力量去侵犯产权却强调发展?有研究认为,部分原因是发展型国家的政府和企业形成了一种嵌入型的网络关系。这方面以Evans(1995)所提出的“嵌入自主性”概念最具代表性[4]。他指出,政府(国家)自主性是指政府能够独立于社会(尤其是利益集团)制定政策,但政府在政策执行层面必须依靠社会,尤其是商界精英,依靠后者提供信息并顺利执行(Weiss and Hobson,1995)。因此,政府(尤其是职业官僚机构)除了要有自主性外,还必须与社会(尤其是商界精英)紧密联系,两者缺一不可。只有前者,政策无法贯彻;只有后者,政府及其政策就会沦为利益集团的工具。

在政府和商界精英形成嵌入型的网络关系的基础上发展起来的政商关系的另一面,是对劳工的抑制,即政府是一个亲商式的生产者福利国家(productivist welfare state)。一方面,发展型国家的政府通过产业政策和社会控制(如对工会力量的压制),使得资本而不是劳动在收入分配中更占优势。例如,发展型国家虽然不可能完全对工资的增长进行控制,但可以通过压抑工会和其他社会组织的力量,保持制造业尤其是出口部门的工资水平的较低增长来维持出口竞争力(Deyo,1989)。同时,发展型国家也对社会保障等福利开支予以控制。另一方面,发展型国家十分重视对人力资本进行投资(Rains,Stewart and Ramirez,2000),尤其是对初等教育进行投资。这方面,韩国、新加坡和马来西亚都是明显的例子。

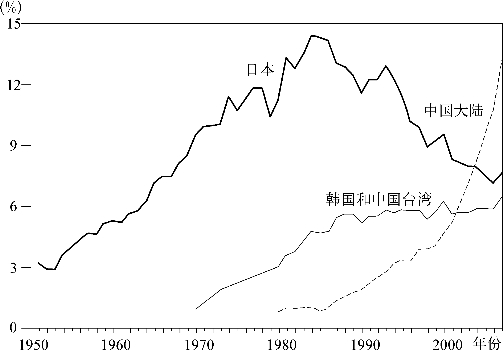

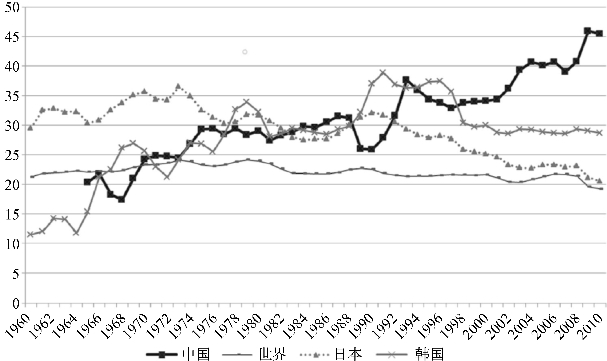

显然,发展型国家的经验和中国有很大程度的契合。例如,从GDP增长率、全要素增长率、储蓄率等指标来看,亚洲的发展型国家和中国均十分接近。尤其是亚洲发展型国家和中国都非常重视制造业的出口竞争力,并在很大程度上通过刺激出口来带动经济增长(图1.3)。

图1.3 中国大陆、日本、韩国和中国台湾的出口绩效:在世界制造业出口中所占的比重

更重要的是,亚洲发展型国家的政策手段和制度特征同中国经济增长的政策工具和制度特征也存在很大程度上的相似。两者都通过广泛深入的产业政策来推动出口、提升技术水平和推动经济增长。同时,两者都具备很强的国家能力。如前所述,国家能力涉及如何保证产业政策的制定与执行:国家相对于社会的“自主性”(state autonomy)让国家能够不受特定利益集团左右,制定出有利于整体利益的发展政策;凝聚高效的官僚体系能够有效地将产业政策落到实处。可以说,强国家的“政治结构”保证了产业政策的成功(陈玮、耿曙,2017)。亚洲发展型国家和中国的政治体制均具有强大的资源动员能力和社会控制能力,这和西方民主政体具有明显的差异,但这同时也构成这些国家强大国家能力的一个重要制度基础。

尽管如此,无论是产业政策,还是制度特征,亚洲发展型国家和中国也存在非常明显的差异。最重要的区别,无疑是中国政府对资源的控制程度和动员力度都要大得多。

首先,通过自上而下的干部任免和管理,中国政府一直保持了强有力的管理和控制,从而从人事上保证了对稀缺资源的绝对控制。

其次,通过对包括土地、石油、天然气在内的稀缺资源型生产要素的国家控制,实现了对上游生产性资源的国家控制。例如,对土地等生产要素实行国有制和集体所有制,使得从中央政府到各级地方政府都有很大的操作空间,通过提供廉价的土地来推动特定产业的发展和招商引资(参见本书第二章),实现资源的定向配置。

再次,除了重要生产要素的国有制外,中国还存在大量的“国家队”(national champions),即那些自20世纪90年代国有企业改革以来所形成的大型和超大型中央企业。黄亚生(Huang,2008)注意到,“抓大放小”有两个组成部分:“放小”是通过破产、转让和转制,让中小国有企业由市场决定命运;“抓大”是在“放小”的同时,把更多的资源更集中地向剩下的国有企业(尤其是中央企业)进行倾斜,支持后者的发展壮大。在“抓大放小”战略的指引下,2003年在原中共中央企业工业委员会的基础上进一步成立了国务院国有资产监督管理委员会,对100多家中央大型企业的国有资产的保值增值进行监督,推进其现代企业制度建设,并推动国有经济结构和布局的战略性调整[5]。虽然“抓大放小”的直接经济效果很难被精确衡量,但它无疑促进了国企尤其是央企的大发展。目前,作为“国家队”的近100家央企不仅获得了源源不断的财政补贴和优惠贷款,而且在大批战略性行业和上游产业(如石油、天然气、民航、邮电、通信、铁路、电力)等领域占据了近乎垄断的地位。

最后,中国牢牢地掌控着一个庞大的金融体系,尤其是以银行为主的金融体系。目前按资产计,中国已经拥有包括银行、股市、债券市场等在内的全球最为庞大的金融体系。通过对利率、汇率、市场准入和银行信贷(规模和结构)的管制,再加上通过对金融体系的国有制和高层人事任免控制,中国政府对金融体系保持了强大的控制和干预能力。其中,一个以国有银行直接融资为主的金融结构是中国政府能够管控融资格局的核心所在。截至2016年,银行贷款余额达10.7万亿美元之巨,银行信贷与GDP的比例达128%。2010年,全部商业银行的资产达15万亿美元,其中四大国有商业银行(中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行)占了近60%。除此之外,四大国有商业银行还占了金融体系全部金融资产的45%(Walter and Howie,2013)。以银行间接融资为主的金融体系一直是各国尤其是发展中国家实行金融抑制政策、推行产业政策的主要特征。

因此,与传统“三位一体”的以重工业优先发展赶超战略不同但类似的地方在于,20世纪90年代以来,中国已经基本形成新“三位一体”的国家干预:以国有制为基石的稀缺生产要素和生产资料所有制,以国有企业尤其是央企为核心的战略行业(尤其是上游产业)国家垄断,以及包括产业政策和银行间接融资为主的资源配置体系。这种新“三位一体”的国家干预和自1992年开始建设的社会主义市场经济下的市场体系的结合,就是20世纪90年代以来中国模式的基本面貌。这种“三位一体”的国家干预也是中国模式和亚洲发展型国家经济模式的一个显著区别。

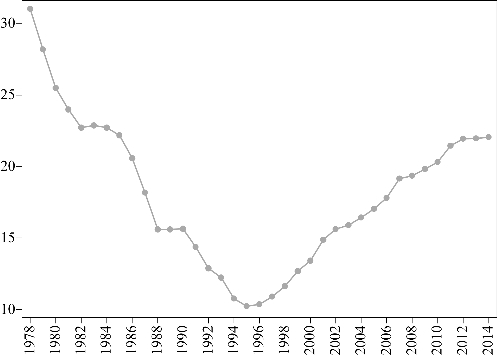

首先,和典型发展型国家相比,“三位一体”国家干预的经济模式的资源汲取和动员能力要强大得多。从收入汲取能力上来看,图1.4显示,1994年分税制实施后,1995年财政收入占GDP比例到达最低点(11%),之后该比例就不断上升,到2014年上升到24%[6]。这一比例虽然从国际比较的角度来看并不算高[7],但实际上,政府通过国有资产所直接掌握的收入流要远远高于这个数字。有学者指出,如果包括政府的基金收入(例如土地财政收入,2017年约为5万亿元)、国有企业资产的机会收入(2017年约为8.6万亿元)、社会保险基金收入(扣除支出后的累计余额,2017年为7.6万亿),那么整个经济的宏观税负约为42.6万亿元,占GDP比例高达51.5%[8]。

图1.4 预算内财政收入占GDP的比例(%)

资料来源:CEIC,作者计算。

由于强大的资源汲取和动员能力,政府能够把储蓄率和投资率提高到相当高的水平。例如,有研究者早就注意到日本、韩国等发展型国家的固定资本形成可以在较长时间内维持在比国际平均水平更高的位置。例如,从20世纪60年代到21世纪初,日本和韩国的固定资产形成与GDP比例长期高于国际平均水平(图1.5),其中,日本这一比例长期维持在30%以上,直到20世纪90年代之后才有所下降,但仍然高于世界平均水平。韩国这一比例虽然起点较低,但提高速度很快,并在20世纪80年代后超过日本,最高峰甚至达到了40%。但日韩和中国相比又有所逊色,因为中国这一比例尽管起点较低,但显然后来居上。事实上,从20世纪90年代末开始,中国就超过了日韩,甚至在2009年达到45.6%的高位。同时,在这个投资热潮中,来自国有部门的投资(包括政府投资和国有企业投资)一直都占有非常重要的位置[9]。

图1.5 中国、日本、韩国的固定资本形成与GDP的国际比较(%)(www.daowen.com)

资料来源:转引自Su and Tao(2017)。

同时,这种极高的资源汲取和动员能力与强大的经济社会管控能力结合在一起,表现出明显的政策偏好且具有十分明显的分配效应。

一是有能力通过各种政策工具和手段引导和带动资源流向,实现政策优先目标,如通过产业政策、各种开发区建设、城镇化等来实现国企(尤其是央企)做大做强、招商引资、产业发展和技术升级。例如,从20世纪90年代的“抓大放小”以来,作为“国家队”的中央企业获利巨大。实际上,1991年国家就挑选了55家国企要把它们培养为成为核心企业集团,1997年又把该名单扩大为120家(Huang,2008)。2001年又规划要把30—50家国企组建成“国家队”。在政府的不断推动下,中央企业获得了极大的政策支持和资源,成长速度十分迅猛。据统计(罗志荣,2010),截至2010年,中央企业82.2%的资产集中在石油石化、电力、国防、通信、运输、矿业、冶金、机械行业,承担着我国几乎全部的原油、天然气和乙烯生产,提供了全部的基础电信服务和大部分增值服务,发电量约占全国的55%,民航运输总周转量占全国的82%,水运货物周转量占全国的89%,汽车产量占全国的48%,生产的高附加值钢材约占全国的60%,生产的水电设备占全国的70%、火电设备占75%。在国民经济重要行业和关键领域的中央企业户数占全部中央企业的25%,资产总额占75%,实现利润占80%。在全球金融危机爆发后,2009年年初,政府又向央企提供近100亿元人民币以充实其资本金(Pearson,2009)。以上数字仅仅是冰山一角,但也足以看出,这种偏向国企尤其是央企的政策倾斜和支持力度,是非国有企业尤其是私营部门企业所无法比拟的。这种建立在政府资源汲取和占有基础上的反映其政策偏好和干预力度的政策倾斜和资源导向,其力度之大、持续时间之长,是亚洲发展型国家很难匹敌的。除此之外,考虑到无论中央政府还是地方政府,还可以利用产业政策、招商引资、基础设施投资和开发区建设等手段的结合,以及其他非政策性手段(如法律和社会性干预),那么可以判定中国政府对经济的干预程度会更高。

二是在这个过程中,政府、资本和劳动等各个社会经济主体从经济增长和发展中所得到的利益份额大不相同。政府由于其本身对关键自然资源和稀缺生产要素的控制,以及其作为政策制定者的强势身份,无疑得到了很大的收益。上文有关政府资源汲取能力和税负的讨论,在很大程度上表明政府在整个国民经济中获得了相当多的资源,并且这种态势在21世纪更加明显,并引出是否有“国进民退”的争议。

作为经济发展的其他主体,资本和劳动所得也直接受到发展模式的影响。虽然中国和亚洲发展型国家一样,其经济政策体现出了很大的“亲商”性质,但差异也很明显。和亚洲发展型国家相比,中国各级政府的招商引资的热情更加明显。例如,从20世纪80年代起,中国政府就采取措施,通过设置经济特区和开放沿海城市等方式大力吸引外资。进入20世纪90年代以后,随着市场经济体制的建立和市场的进一步开放,全国范围内形成了招商引资的热潮。各级政府竞相通过各自的产业政策和经济手段向企业提供优惠政策和条件,实现引进产业和投资,以刺激经济增长(见第三章)。在这个过程中,政府的政策明显更倾向于资本而不是其他生产要素。

三是尽管政府的“亲商”倾向总的来说表现得十分明显,但这并不意味着政府在资本面前不具有强势的谈判能力。实际上,和发展型国家文献里所强调的政府仅具有嵌入自主性不同的是,中国政府对社会(包括商界)可以是深度嵌入的同时,还具有明显的强势地位,例如本身具有制订并修改包括优惠政策在内的权力和手段。这使得政府在一定条件下可以表现出“亲商”的一面(如在招商引资中向资本提供优惠条件),但同时在很多情况下,即使资本在一个强势政府面前也明显处于弱势(见第三章)。换言之,中国的发展模式中的政府干预即使具有“亲商”的一面,但并不能和“亲市场”直接画等号。

四是即使中国模式和东亚发展型国家都具有“亲商”的一面,但和后者相比,前者对再分配性质的社会和福利政策(redistributive policies)并没有显示出更多的偏好,即“亲商”也不能和“亲社会”直接画等号。例如,和很多发展中国家不同的是,中国基本上不存在那种直接向部分(收入最底层)居民直接分发物资和现金之类的再分配政策[10],也没有建立起一个城乡统筹的社会保障体系。虽然市场经济体制不断完善且中国目前已经初步建立起一个复杂的医疗保险体系,但目前的财政系统向教育、医疗、失业救助等方面的公共投入仍然很少(Frazier,2004;Solinger,2005)。例如,2014年中国财政支出中用于教育的比例占3.6%,用于医疗健康的比例占1.6%,这些数字都远远低于相同发展阶段的国际标准。社保涵盖范围基本上仅限于城市居民。截至2013年,被包括在养老金和医疗保险范围内的民工比例仅分别为15.7%和17.6%,并且之后一直进展不大(Naughton,2017)。

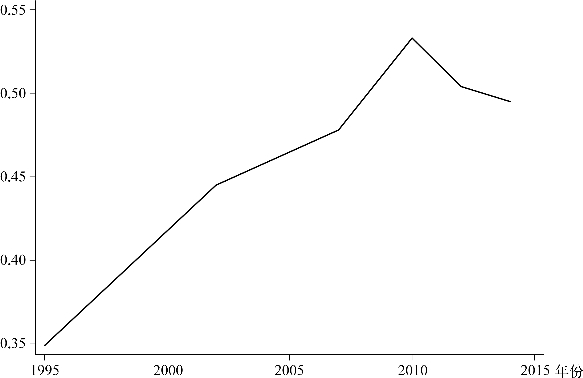

以上收入分配的格局,已经通过各种社会经济现象表现出来,其中一个表现就是存在一定的社会收入分配差距。以人均收入计算的基尼系数为例(图1.6),2005年这一系数为0.34,此后一直处于上升态势,2010年达到高峰0.53,之后略有下降,但2014年仍高达0.49。如果按照存量而不是增量来看,也有相近的结论,甚至更为严重。例如,根据《中国民生发展报告2016》的数据,2012中国家庭净财产的基尼系数达到0.73(1994年和2002年的数字分别为0.45和0.55),在该报告所涵盖的样本家庭中,财产最多的1%的家庭占有全部样本家庭1/3以上的财产,收入最低的25%的家庭拥有的财产总量仅在1%左右。到2016年,这些数字分别为0.7(基尼系数)、29.7%(顶端1%的家庭拥有财产在全部家庭财产中所占比例)、0.9(底端25%的家庭拥有财产在全部家庭财产中所占比例)(谢宇等,2016)。显然,我国的收入分配差距问题要比亚洲发展型国家更为严重。

图1.6 1995—2014年基于家庭户调查计算的中国人均收入基尼系数

资料来源:Kanbur,Wang,and Zhang(2017)。

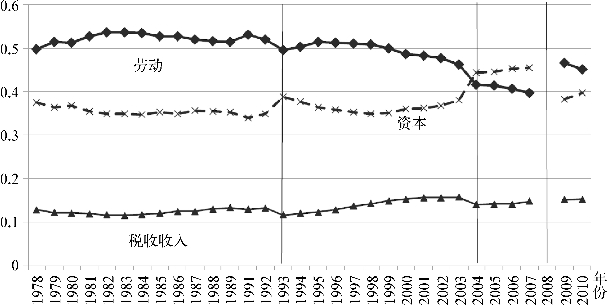

图1.7 中国历年资本和劳动在总产出中所占比例

另一个反映收入分配格局的表现是看政府、资本和劳动在国民收入中所占的份额,这反映了不同的主体在经济增长和发展中所处的地位和谈判能力。图1.7反映了GDP构成中政府(以税收收入/GDP表示)、资本和劳动所占的份额。可以看出,20世纪80年代改革初期,劳动收入与GDP比例有小幅上升。从20世纪90年代开始,资本和劳动比例均有一定下降。但从20世纪90年代后期开始,资本比例上升而劳动比例进一步下降,前者更于2004年反超后者,并在此后一直保持这一趋势(Su and Tao 2017)[11]。

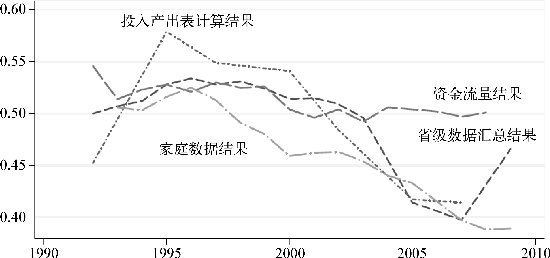

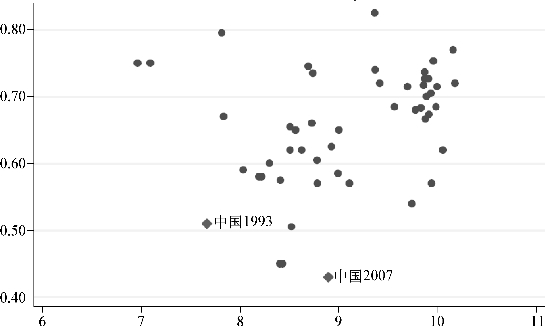

图1.8则给出了Dollar and Jones(2013)对中国的劳动收入与GDP比例的另一个估计结果(根据不同的数据来源)并进行了国际比较。可以看出,无论用何种数据估算,中国的劳动与GDP比例都呈现出明显下降的趋势,从1993年的0.51(按4种不同估计的平均值计)降至2007年的0.43(按4种不同估计的平均值计)。同期世界各国这一比例的平均值为0.66,72%的国家均值在0.6—0.8的范围。显然,中国的劳动与GDP比例在世界范围内处于较低水平。其他学者的估计也得到了类似的结论(Bai,Hsieh and Qian,2006;Lardy,2012)。

图1.8a 中国历年的劳动与GDP比例

图1.8b 劳动与GDP比例的国际比较

资料来源:引自Dollar and Jones(2013)。

因此,和任何经济增长会出现的情况一样,中国的经济发展模式不仅取得令人瞩目的成绩,同时也具有明显的分配效应,并且这种不尽如人意的分配效应也常被看作是发展的成本之一。事实上,中国自20世纪70年代末开始改革开放以来,40年的经济增长也带来了很多问题,包括收入分配差距扩大、环境污染、社会治理滞后和社会矛盾加深等,这些问题无损经济发展的巨大成就,但也不容忽视。例如,有研究估计,因环境问题造成的GDP损失,在2004年达到GDP的3%,2011—2016年这一比例上升到5%—6%(Hook,2012;Gustke,2016)。根据环境保护部和国土资源部2014年4月发布的报告,耕地受污染的面积占19.4%,其中轻微、轻度、中度和重度污染比例分别为13.7%、2.8%、1.8%和1.1%。显然,发展的代价十分高昂。这也和传统的亚洲发展型国家形成强烈的对比。后者用了近30年的时间从发展中国家成功实现工业化并进入中高收入经济体之列,但在这一过程中并没有出现大范围的环境污染和不断扩大的收入分配差距等社会矛盾。

因此,一个合理的针对中国经济发展的解释框架不能仅仅只注意到其成功或缺陷的一面,而应该能够同时对两者进行逻辑自洽的解剖和分析。本书主要从两个角度入手分析中国经济的发展模式。

一个是从经济政策制定的角度分析经济增长的分配效应。首先,所谓发展模式,是一系列经济政策、各个参与者(包括政策制定者和受众,如企业、劳动者和其他参与主体)的行为和相互作用,以及其结果的综合表现和典型特征。从经济政策的视角来看,众所周知,经济政策通过影响资源配置和要素相对价格,不仅会直接影响增长的结果,而且其本身就具有分配效应。例如,产业政策通过向特定行业或企业优先分配稀缺资源(信贷和补贴),对其他行业和企业就产生了挤出效应。进口替代战略会降低国内被保护行业和企业的投入价格或提高其产品的国内价格,但对其他行业和企业而言,则提高了其投入成本。在这些例子中,经济政策的受益者和成本负担者是不同的,政策本身也往往被看成是外生给定的。但实际上,考虑到政策的分配效应,这些政策是否会被采纳和实施,本身就应该看成是一个内生变量。换言之,可能正是因为政策具有特定分配效应,即受益者和受损者具有特定的分布,才使得一些政策能够被采纳和贯彻的同时,而另一些政策则没有被采纳或贯彻。本书第二章将以经济政策的分配效应为基础,从政策制定者的角度出发,分析其政策选择的激励和约束。本书认为,政治精英进行政策选择时,不仅有动力选择那些对自己有利的政策,而且会为了给自己争取更多的支持者,尽可能选择那些对后者更有利的政策,同时把政策的成本(包括其后果)尽可能地向那些非支持者进行转移。由于经济发展模式和政策选择本质上是一种资源和利益的分配方式(包含收益的分享和相应的成本及负担的转移),因此,政治精英选择或支持一定的经济发展模式和经济政策来完成特定的经济资源和利益的分配,以实现自己的政治经济利益最大化。第二章的内容因而奠定了本书的基本逻辑和分析框架。

本书另一个角度是聚焦于地方经济发展模式,从地方政府尤其是省内[12]地方领导层和下级地方官员的角度考察地方经济发展模式的特征和效果。这主要是出于两方面的原因。首先,地方经济是中国经济的有机组成部分,中国经济发展的成就和缺陷会直接通过地方经济发展的模式映射出来。如前文所述,中国经济发展模式的特点和发展型国家有很多类似的地方和差异,而这些特点的大多数实际上也是地方经济发展的特点。例如,虽然地方政府并不像中央政府那样拥有丰富的资源和强大的动员能力,但20世纪90年代以来地方政府的强政府投资驱动型的地方发展模式和我们所观察到的中国经济模式本质上是一致的。这表现在两点:第一,20世纪90年代以来,宏观经济体制和政策环境有了很大的变化,如统一的市场体系的建立、国家发展战略重点从地区试验局部突破转到强调社会经济统筹发展和地区均衡发展、实行“抓大放小”和分税制等。在制度变迁的推动和压力下,地区竞争和学习效应使得地方政府的经济发展模式出现很大的趋同,即各地的经济发展模式不再是像20世纪80年代那样利用制度落差进行制度突破和创新,而是通过政策优惠刺激地方工业化和城市化,从而呈现出一定的趋同趋势。例如,从20世纪90年代起,各地争相开始大力“招商引资”,即通过向投资者提供各种优惠条件,以吸引投资通过土地财政来扩建产业园区和开发区、招商引资、发展房地产,其结果是在地方工业化和经济增长的同时,带来了如生产要素价格扭曲、收入差距扩大、债务积累、杠杆率上升、腐败和社会矛盾加剧等问题。这体现了中国经济发展的双重性质。因此,解剖地方经济发展模式的形成、特点和后果,包括其政策驱动力和其收入分配效应,会大大有助于我们理解中国经济发展的动力、路径和性质,尤其是其背后的政治经济逻辑。第二,尽管地方经济发展模式在20世纪90年代后存在着很大的趋同,但与此同时,地方经济发展无论是其内容还是绩效也存在着极大的差异。无疑,在中国这样一个幅员辽阔、社会经济条件复杂的国家,不同地方的经济发展的模式存在差异并不令人奇怪。例如,早在20世纪80年代,由于各地的对外开放、工业化、私营企业、乡镇企业的发展程度和方式都存在很大差异,因而就有“深圳模式”“温州模式”“苏南模式”等。这些地方模式因为在改革力度和制度突破路径、工业化方式、所有制结构、对外资的依赖度等方面各有特色,因而声名鹊起、各领风骚。20世纪90年代以来,即使以土地财政为代表的地方发展模式大行其道,但无论从推行的力度还是结果来看,各地的差异也是非常明显的。例如,对招商引资的热情和力度、收入分配差距的程度、对民营经济产权的实际保护程度等,不同地方都表现迥异,甚至在同一个地区内部都可以有很大的差别(章奇、刘明兴,2016)。因此,在地方经济发展模式的共性之外,也需要对其差异进行逻辑一致的解释。

本书将从第三章开始,针对20世纪90年代以来的地方发展模式展开具体的讨论和分析。第三章和第四章以土地财政为典型,针对这一时期地方经济发展模式展开介绍和分析,目的是通过对土地财政的发展、内容和表现的描述,说明发展模式不仅仅是一种生产和投资方式,也是分配工具,即通过一系列的政策工具(包括土地政策、招商引资和其他相关政策),实现经济增长成果在不同市场参与者之间的分配。第五章是根据第二章的理论框架,在第三章和第四章的基础上,利用省级数据对本书理论进行检验。最后一章(第六章)则进一步把本书的基本分析框架扩展到地方政商关系、产权保护和社会资本发育上,这将进一步表明本书的理论分析框架具有理论上的一般性和更广阔的应用空间。

【注释】

[1]作为对比,2016年这些数字分别为5 000美元、37岁、52%。

[2]这种协调问题通常发生的前提是市场价格机制无法引导企业间互相协调同时实现各自的最优化。例如,下游产业的竞争力取决于上游产业提供的投入品价格,一个企业(行业)要实现规模经济就需要其他企业(行业)具有足够的规模或需求。

[3]韩国20世纪60—70年代的政治经济提供了一个有力的案例。朴正熙在1961年政变后上台,把经济发展作为主要的执政目标,致力于打破既有制度障碍和抑制寻租,尤其是打击腐败和非法积累财富。例如,当局拘捕了大批商界精英,只是在后者承诺推进生产性投资之后才释放了他们。新加坡在20世纪50年代也是李光耀通过政治上的纵横捭阖实现其在执政党中的权威,从而确保官僚机构能够有效地执行出口导向型的政策(Haggard,1990)。

[4]这里主要参考和引用了朱天飚(2005)的相关介绍。

[5]对于一些战略性更强、地位更重要的中央企业,其人事任免则由中共中央组织部直接管理。

[6]如果按照财政支出来计算,1997—2017年,一般财政支出从占GDP比重的11.7%增加到24.6%,提高了12.9个百分点。

[7]Baunsgaard and Keen(2010)统计了1978—2006年世界各国的税收占GDP的比例。其中,低收入国家、中等收入国家和高收入国家的这一比例分别为14.5%、18.7%和32.5%。

[8]盛洪:“政府份额膨胀,利润空间将尽”,FT中文网,2018年9月30日,http://www.ftchinese.com/story/001079627?full=y。其他学者也通过各种方法予以了估计。Naughton(2017)的算法包括了税收收入、土地基金收入、社保收入和国企利润,其总和占GDP比例2015年为38%。韦森(2018)按企业税收占总利润的比例,认为近几年企业总税负为63.7%以上。

[9]根据东吴证券研究所的一份研究报告,从2014年开始,中国民营投资占比出现了系统性的下降,从2014年最高的65%降至2017年最低的60%。他们认为,这主要是因为政府部门的基建投资和信贷的国企倾向对民营投资产生的挤出效应。参见http://toutiao.manqian.cn/wz_evDUov NeIF.html。笔者想指出的是,从统计上讲,如何定义国企投资和私营投资实际上是个非常复杂的问题,因此不同的研究者常常会根据自己对该问题的理解和统计口径的不同而得到不同的数字,即使是官方数据也因为透明性和股权结构的复杂而使得这一问题颇具神秘感。例如,另一份最近的研报则认为,民营固定资产投资的最新趋势实际上是在扩张中。参见李迅雷:“中国居民用电量增长之谜”,http://money.163.com/18/1006/14/DTEM8BSM00258105.html,2018年10月6日。因此,这里所引用的数字仅仅是为了反映目前市场的一个广泛的看法,但在学术上并不具有权威性。

[10]目前,约有2 000万城镇居民和5 000万农村居民获得了直接的最低收入补助,并且在具体政策落实上,各地差异很大,平均补助规模很低。例如,在经济较发达的浙江省,平均月补助额不到400元,其他的省份数额更低。

[11]2009年两者比例又出现变化,但这和统计口径改变有关,并不能得出劳动与GDP比例重新上升的结论。

[12]为行文简洁,如无特别说明,本书中的省包括省、自治区、直辖市。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。