欧亚大陆的不同地区,在家庭结构方面有着惊人的差异。工业革命前的欧洲与中国,不论是婚育年龄还是亲属关系,几乎各个方面都迥然不同。因为人口对于储蓄率、市场结构、经济成长速度都有着莫大的影响,所以许多研究者都试图从家庭结构的角度,解释欧洲和中国不同的经济变迁轨迹(A. Smith[1776]1976:76—77; E.L. Jones 1981: 17—21)。在进行此类研究时,他们的一个预设是:与亚洲的扩大家庭相比,欧洲的核心家庭(只拥有一代成年人的家庭)在生育方面更加慎重,也更积极地参与要素市场。这一套逻辑大致上是基于二十世纪中期的数据。这些数据显示出:当时的核心家庭与低生育率、高人均收入、高市场参与度之间有很强的相关性。但是近些年来,许多不同地区都经历了快速的经济增长和人口生育模式的变化,以往被人们所确信的文化、人口数量和经济发展速度之间的关系也逐渐弱化。因此,我们必须仔细审视历史数据,也应该对借助人口解释经济变迁的理论模型进行反思。

要从人口统计学的角度来解释为什么工业革命最早发生在欧洲,至关重要的是对核心家庭和扩大家庭的比较。而家庭结构之间的差异,其影响既可以说是纯粹人口学的,也可以与家庭参与市场的激励联系起来。但是我们认为,过去的研究可能夸大了这种差异。事实上,除了扩大家庭,中国历史上也有核心家庭;除了核心家庭,欧洲历史上也有扩大家庭。而所有这些家庭,都用某种方式进行着生育控制。尽管在以扩大家庭为主的社会,人们对要素市场的参与程度要小于以核心家庭为主的社会。但不管是核心家庭还是扩大家庭,都会一定程度地参与要素市场。当技术的进步导致对雇佣工人的需求大大增加时,无论是欧洲社会的家庭还是亚洲社会的家庭都会越来越多地进入劳动力市场。因此,人口并不能解释中国的贫穷。

为了论证上述观点,我们使用了一些简单的经济学模型。但是我们并没有完全依赖于计量方法,因为如果不了解整个制度和社会背景,人们很难恰如其分地解读和运用数据。在本章和之后的章节中,我们所使用的模型都是简洁而且精炼的,并不涉及许多具体的细节,因此它们可能无法涵盖每一个特殊的情况。但也正是因为不过分追求具体细节,我们的模型才能普适和明了。评估它们的标准应该是:它们能否凸显最基本的关系和其背后的深意?它们能否展现某些一直被研究者忽略的重要关联?如果答案是肯定的,那么这些模型作为研究工具就是有意义的。在提炼结论的过程中,我们不断提醒自己不要滥用归纳法。尽管历史上的欧洲社会以核心家庭居多,而中国社会则以扩大家庭为主,但是例外的情况也比比皆是。所以将欧洲家庭界定为核心式,将中国家庭界定为扩大式,其实是夸大了两个地区的差异,也从一开始就带上了“人口引发大分流”的先入之见。

我们认为,在近代早期的欧洲和中国,围绕着家庭和市场而展开的经济活动的确有所差异。但是这种差异只是程度上的,并没有从本质上影响两个地区的经济变迁。事实上我们甚至还看到,宗族关系使中国家庭拥有了一些欧洲家庭所不能企及的经济优势。因此,要断定在城市工业化之前,中国和欧洲在家庭结构上的制度差异使得欧洲的某些家庭相对于中国的所有家庭都更有优势,是武断且没有说服力的。而且这种观点还可能进一步推演出,家庭劳动力的行为会阻碍跨地区、跨行业的劳动力市场的发展。然而有许多证据可以证明,家庭和企业都并不能决定劳动力市场出现于何时何地,也不能决定劳动力何时大规模地向城市的工厂转移。

在本章,我们将带领读者对欧洲和中国的经济史进行比对。我们从一开始就努力地另辟蹊径,因为许多传统的研究路径不是将人们引入死胡同,就是带着人们原地打转。

精打细算与贫穷

19世纪初期,马尔萨斯对于农业经济的研究贡献良多,他的理论重在揭示英国和其他地区人口与生活水平的协同变化(Malthus[1806]1992)。马尔萨斯的理论揭示了人口与经济之间的长期互动,但是他的研究存在几个缺陷:一是对英国以外的地区缺乏坚实的证据;二是存在一种文化上的偏见,认为凡是英国的就是好的;三是研究方法上存在着一个严重的谬误。事实上,他将社会结构与经济绩效的短期互动(例如英国核心家庭与早期工业化)夸大为放之四海皆准的规律(即核心家庭对于任何地区的经济增长都是必须的)。由于他的结论极具吸引力,所以较少有人对其中的比较模型提出质疑。以至于不管是在理论上还是在具体内容上,他的研究对今天的比较经济学研究仍然影响至深。

马尔萨斯的学说之所以经久不衰,是因为它既简单又讲述着到处都在发生的事情。但就是这样一个抽象地看来无懈可击的理论,在用于解析不同国家的实际情况时,却常常显得站不住脚。他提出了四条铁律:1. 自然资源是稀缺且增长缓慢的,所以从长远来看,人口数量的增加必然伴随着人均收入的递减;2. 在许多社会中,妇女普遍早婚多育。人口通常会通过“积极抑制”(positive check)而被限制在资源能够承受的范围。这种“积极抑制”包括贫穷、高死亡率等;3. 一部分人将生育率控制在自然生育率以下,因此也相对富裕。这种“预防性抑制”(preventive check)要求相当一部分妇女晚婚甚至不婚。4. 在一个理想状态的社会中,只有能够自谋生计的人才可以结婚。也就是说,婚姻的基础是人们至少能够凭借自己或父辈的资本积累,维持一个农场或商铺。在工资水平比较高的时期,资本积累的速度也比较快,大部分人就能较早结婚,生育率也随之升高;在经济不景气的时期,人们不得不推迟结婚年龄,致使许多人少子或不婚。

这套理论浅显精炼,所以顺理成章地成为一个庞大的社会科学知识架构的基础(对上述理论的简要概括请参见Wrigley 1988)。后来的学者进一步扩充了马尔萨斯的理论,从供给和需求的双重角度断言,只有高收入的社会才更有可能经历工业革命。从供给的角度来说,一个高收入的社会才会将资源投入于经济发展所必需的物质资本和人力资本。而与此同时,这较高的一部分收入应该更多地消费于工业制成品上,而不是仅用于购买食物。我们并不想对这一理论吹毛求疵,但我们质疑的是,这一理论是否适用于比较经济研究?在欧洲,马尔萨斯去世后很长时间,英国历史学家仍在极力宣扬英国家庭较之法国家庭的种种优势。当然,这样做也是因为当时的英国学者还找不到一个更好的抨击对象。在里格利和斯科菲尔德(R.Schofield)关于英国人口的经典著作(1981)中,两位作者坚称:只有英国才有效地控制了人口生育,而其他的欧洲国家(尤其是法国)在此方面则表现得比较消极。而后来的研究却在很大程度上推翻了他们的结论。戴维·威尔(David Weir)的研究显示:在18世纪早期,法国家庭对于环境变化更为敏感。在一次遍及全欧洲的谷物涨价风潮中,法国家庭与英国家庭相比结婚率和生育率降幅更大,而死亡率则攀升更快(Weir 1984)。英国真正独特的人口现象,乃是从17世纪中期以来的快速增长。在整个18世纪,只有一个欧洲国家实行了所谓“有利于工业革命”的人口控制,那就是法国。但是该国人口结构的缓慢变化,非但没有使其摇身一变成为“世界工厂”,反而拖累了其经济转型的步伐。

尽管如此,在哈伊纳尔(J.Hajnal)开创性的研究(1965)之后,仍然有一部分社会经济史学家热衷于用马尔萨斯的标准来衡量经济的发展。他们判断一个社会的经济表现时,主要是看其与马尔萨斯所设计的理想社会有多大的异同,而这种理想社会的现实模型则是近代早期的英国(例如de Moor与van Zanden 2008)。但目前还是有越来越多的研究者开始意识到:欧洲各地的长期经济发展,其实是在一些截然不同的人口背景下发生的(Kertzer与Barbagli 2001—2002)。

尽管欧洲家庭各不相同,但相对而言其种类还是有限的,所以人们希望在更大的范围内检验马尔萨斯的理论。事实上,马尔萨斯(以及比他更早的亚当·斯密)曾经思考过欧洲和亚洲的人口差异(Malthus[1806](1992):41,183—184)。在马尔萨斯之后,也不断有人在思考这个问题。但是这些思考大多基于一个未经验证的诱导性前提,即人口是亚洲经济发展失败的根源。由于早期深入亚洲腹地的欧洲人常常看到人口异常稠密的景象,所以就直接地导致了欧洲研究者形成这样的预设。当马可·波罗带着关于中国的各种瑰丽传说返回欧洲时,稠密的人口尚被视为繁荣、富庶的象征。但是随着时间的推移,人们的看法开始转变。到公元18世纪时,欧洲旅行者开始越来越多地渲染亚洲庞大的人口处于极度贫困之中。于是,人口与贫穷之间的因果关系便深深地烙印在社会科学家的脑海中。中国的人口(也是人类有历史记载以来最为庞大的人口)常常被视为经济发展的桎梏(A. Smith[1776]1976: 80—81)。19世纪70年代、20世纪20年代初、20世纪50年代末,中国曾经发生了惨绝人寰的大饥荒,这都被视为中国落入“马尔萨斯陷阱”的铁证。研究者们坚信,中国的经济已经不能够承载如此众多的人口。中国政府也高度重视这一观点,并实施了每个家庭只允许生育一个孩子的计划生育政策。在这之后,批评者又开始诟病当今中国严重的性别失衡。然而不管这些批评者的论调如何不同,其主旨却是一致的,即出于文化的原因,中国的家庭不愿意节制生育,不管这一选择会带来什么样的社会后果。

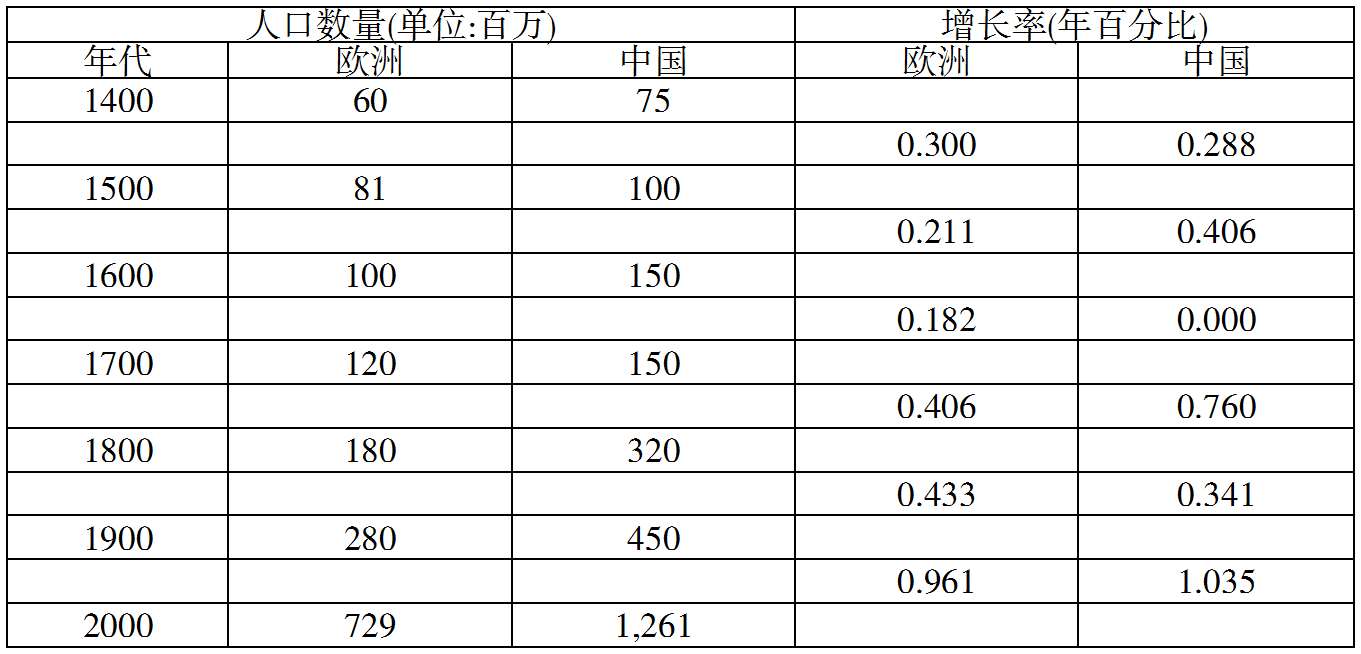

然而近期的一些研究,却迫使我们改变对于中国历史人口的先入之见。雷伟立(Lavely)和王国斌(Wong)的研究(1998)指出:在公元1400年至1900年期间,中国的人口的增长速度总体上慢于欧洲。如表2.1所示,将1400年至1700年的数据进行平均,可以得出在工业革命以前,中国和欧洲的平均人口增长率都保持在每年0.23%,且都在1400年至1700年之间翻了一倍。既然在中世纪晚期,中国的经济仍被认为十分繁荣(而且在此之后的三百年间中国和欧洲的人口变化如此相似),那也就很难说是人口的原因导致了中国的经济衰退。同理,缓慢的人口增长也不足以解释欧洲(或某个欧洲国家)的经济发展。事实上,当时欧洲经济发展较快的地区,大多也是人口增长最快的地区。这篇文章不仅仅限于质疑马尔萨斯所提出的“积极抑制”(positive check),更揭示出一部分中国人是怎样利用“预防性抑制”(preventive check)来调节生育。在欧洲,马尔萨斯式的“预防性抑制”的形式包括妇女晚婚或不婚。而中国妇女则普遍早婚,而且很少有终身不婚的情况。然而中国人也有控制人口的独特方式,即杀婴。此外与欧洲家庭相比,中国部分家庭的子女年龄差距更大,妇女结束生育的时间更早(Lee与Campbell 1997; Lee与Feng 2001; Tsuya等2010)。与欧洲相似的是,历史上中国人口的实际出生率要远远低于生理上可能的人口出生率(Lavely与Wong 1998)。尽管目前较为可信的历史人口数据大多局限于中国东南部地区,但这些数据至少提醒我们,必须更正中国家庭无节制盲目生育的偏见。

表2.1 1400—1950年间欧洲与中国人口与年增长率对比

资料来源:Lavely与Wong (1998:719)

在过去的一千年中,毗邻上海的江南地区成为中国最引人瞩目的制造业中心,构建起最密集的市场与商人网络,孕育了最成熟的消费模式。除了经济变革之外,这个地区的人口在历次战乱中折损也相当严重。按照马尔萨斯的“积极抑制”理论,这个地区的人口应该经历快速的增长,因为她既经历了经济上的革新,又因为天灾人祸使原有的人口大量折损。但是目前的一些研究却告诉我们,这一地区的人口增长率比周边的许多地区都低。尤其是在19世纪中期,那一场几乎颠覆清朝统治的太平天国战争之后,江南人口的增长速度却相当缓慢(李伯重 2003; Bernhardt 1992)。这个现象乍看起来似乎说明,江南的资源已经到达了捉襟见肘的极限。但实际情况是,无论在太平天国战前还是战后,江南地区都保持着很高的生活水平。这就说明,人口增长缓慢并不是极端贫困和马尔萨斯式“积极抑制”的结果,而更有可能是“道德抑制”在发挥着作用。但是遗憾的是,我们目前所掌握的人口数据还十分有限,无法确知这种和缓的人口增长,究竟是更多地基于家庭的人口控制策略,还是更多地基于向外地的移民。

在比较经济史中,饥荒一直是一个备受关注的议题。因为即使在统计数据非常粗疏、匮乏的地区,关于饥荒和人口死亡数量的记载都是非常丰富的。在前工业化社会中,饥荒通常被视为马尔萨斯式“积极抑制”的首要指标(参见Fogel 2004)。时至今日,人们大多不会怀疑:江南作为中国最富庶的地区,完全可以保证其居民生活在温饱线以上,单纯的人口问题并不能妨碍这一地区的资本积累。但是19世纪中国的其他一些地区却实实在在地遭受着自然灾害和饥荒的打击,许多地区因农作物歉收和食物匮乏,出现了大范围的饥馑和死亡(李伯重 2003)。然而这种人间惨剧并不能说明当地的农业经济已经不堪人口的重负,落入了“马尔萨斯陷阱”。因为已经有越来越多的研究者认识到:在极端的危机状况下,资源的分配并不仅仅是一个经济的问题,还更多地取决于社会和政治。饥荒往往发生在穷人无权获得食物的社会。即使食物并不是特别短缺,那些饥寒交迫的人们也常常无以果腹(Sen 1981; Drèze与Sen 1989; Fogel 2004)。由此可见,马尔萨斯对于经济发展极限的人口论解释并不是放之四海而皆准的。在西北欧之外的社会,政治体制和社会危机也是研究者必须关注的问题。政治和其他一些看似与人口不相干的因素,常常会引发生产和分配的失衡,致使人口死亡率激增。1959—1961年中国灾难性的大饥荒,就是一个再明显不过的例证(杨涛2008)。

总而言之,越来越多的证据说明,1600—1800年的中国并不是一个在“马尔萨斯魔咒”下呻吟的社会。与欧洲家庭一样,许多中国家庭也在有意识地控制着人口。虽然中国家庭控制人口的方式与其他地区不同,但却并不是低效或无效的。此外,除了政治环境扰攘动荡的1850—1978年,中国的人口死亡率似乎并未随着收入的变化亦步亦趋。尽管印尼火山爆发引发的气候变化、列强入侵,以及大规模的内战均会导致人口的大量死亡,但是这些突发事件却并不能全面地反映中国的人口机制。像世界其他地区一样,中国的饥荒与人口折损应更多地归罪于社会危机,而不是真正的资源危机。在清朝统治的前150年中,很少发生严重的食物短缺,更没有出现过大规模的饥荒(Will and Wong 1991)。

我们对于中国和欧洲人口机制的探讨暗示了一个事实,即在中国内部和欧洲内部也存在着完全不同的人口机制。欧洲内部的差异引导学者们强调,主动进行生育控制的核心家庭在人口和经济发展方面的作用。因为核心家庭居多的地区,基本上都是经济变迁的前沿地带,也是率先完成工业革命的地区。所以基于核心家庭的理论,不仅被用于欧洲内部的相互比较,也成为欧洲与世界其他地区相比较的准绳。以往的学者大多认为,中国的家庭几乎都是不善于生育控制的扩大家庭。但是现在我们知道,扩大家庭并不是中国家庭的唯一形式。它在中国的东部和东南部地区更加普遍,而在北部和西北部地区则相对较少。如果武断地认为核心家庭的经济效率一定优于扩大家庭,那无异于使中国和欧洲截然对立起来。而刻意地夸大人口结构与经济绩效的关联,也最终助长了欧洲优越于中国的偏见。如果说核心家庭真的有助于经济增长,那么在中国,家庭规模较小的地区应该比家庭规模较大的地区更加繁荣、富裕。但是几乎没有任何证据可以证明,中国北部地区的经济表现优于南部地区(Allen等2007)。我们认为,就像1600年前的欧洲一样,中国家庭结构与经济绩效之间的关系也是很难一概而论的。

尽管我们不能仅凭家庭结构的差异,就把世界截然划分为“高出生率,高死亡率”和“低出生率,低死亡率”的两部分,但是家庭结构与人口仍然是非常重要的。因为在前工业化时代,大部分经济单位都是小规模的,所以家庭结构与劳动力市场的关联甚为密切。在下一节我们还将探讨这个问题,而且我们将再次发现,现有的结论也是建立在一系列欧洲优于中国的假设之上的。同样重要的是,如果我们抛弃欧洲和中国大部分人都挣扎在温饱线上这个假设,那么我们就有必要关注收入的问题,有必要探讨资源是怎样在人口、消费和储蓄之间进行分配的。

实际工资

在长时段中对某一个特定地区的收入水平和福利状况进行衡量,是一项颇具难度的工作。而我们更是试图对欧亚大陆两端的生活水平变化进行比较,所以就意味着难上加难。在进行这项工作时,我们不能满足于在20世纪时能看到的许多零星资料,再依据这些情况想当然地推断更早的历史时期。尽管在1900年以前中国和欧洲的生活水平已经有很大的差异,但用这种方法无疑还是戴上有色眼镜贬低中国,更可靠的研究方法是踏踏实实地爬梳几个世纪前保留下来的工资数据。当然,因为各种原因,这些数据大多是有瑕疵的。但是我们有充分的理由可以相信,收入水平的变化基本上是与工资水平的变化亦步亦趋的。我们知道当经济快速增长时,工资水平也会上升;当经济陷于低迷时,工资水平即会下降。当然这些变化都源于一个基本的经济规律,即从长远来看,工资等于劳动力的边际产量的价值。经济增长的时期,一般也是边际产量递增的时期。在相对较短的时段中(例如十年),经济的增长可能会伴随工资水平的停滞,因为新的技术可能会取代各种熟练或非熟练的劳动力。但是从长期来看,资本积累还是会带来劳动力的升值而不是贬值。

即便我们知道工资与经济表现的长期相关性,但我们还是无法回避另外一个难题:工资水平与经济增长的关系,也许在欧洲和在中国并不完全相同。这乃是因为在这两个地区,家庭与劳动力市场的关系有所差异。近期的一些对于相对工资的研究,要么对这个问题视而不见,要么认为这个问题使得研究根本无法进行。而我们在这一节中将提供一个理解框架,以说明劳动力市场的差异将怎样影响到我们所观测到的不同地区的工资水平。这不仅仅是一个技术问题,它还牵涉到一些长久以来被视为圭臬的概念,如“自给自足”“规避市场的小农家庭”等。即便是现在,研究欧洲和中国的许多历史学家仍然将这些概念视为颠扑不破的真理(例如,Reddy 1984; P. Huang 1985),认为许多或绝大部分小农家庭并不参与劳动力市场。从定义上来看,自给自足的小农家庭的收入与工资无关。在工资水平增长的时候,自给自足的小农家庭的收入也许反而会减少,反之亦然。即便我们发现中国的工资水平高于欧洲,也无益于探讨这两种经济的相对收入水平,正如美国服装工人的收入水平无法与印度公务员的收入水平简单对比一样。一言以蔽之:所有对于欧洲和中国的比较都会受制于一个事实,即参与工资经济的家庭在所有家庭中所占的比例因时、因地而异。幸运的是,所谓“自给自足”其实只是一个理想化的模型,它与其说是农民自觉遵循并固守的一种经济模式,不如说是后世的理论家们建构起来的一个概念。其实在前工业化时代,绝大多数的农村家庭都是家庭成员与农场合一,消费、储蓄与商业活动合一。

农村家庭可能会选择参与要素市场(如土地市场、劳动力市场)。这种选择可能有许多原因,但归根结底在于一个家庭所持有的要素禀赋与其作为一个企业所理想的规模之间存在着差异。无论在何时何地,一个农村家庭总是拥有一些土地、资本、劳动力和技能。这里的土地和资本,是指一个家庭完全拥有或持有长期使用权的有形资本。劳动力是指一个家庭所有成员的劳动能力。技能则指家庭成员在耕作和其他生计活动中所表现出的天赋与经验。一个家庭的资源禀赋显然是反映了其财富积累的历程。一个辛勤劳作并注重开源节流的家庭,通常能够积攒更多的有形资产,而其劳动力和劳动技能还是取决于整个家庭的生育规划和年龄构成。如果要使大量的家庭都不需参与要素市场,必须能够极其精准地预测其未来的人口构成和生计规划,这在现实中几乎是不可能的。所谓的“自给自足”要求一个家庭土地和劳动力的比例长期保持恒定。也就是说,该家庭所生育的后代必须不多不少,这些孩子必须恰好在他们的父辈丧失劳动能力时接过养家糊口的重担,而且这些孩子必须原封不动地因循其父辈的劳动技能。这样一来,土地匮乏的家庭就永远培养不出更有效率、能经营更多土地的后代。很显然,这样守恒的状态在世界任何一个角落都不可能长久存在。(1) 同样的道理,在储蓄习惯、农业物收成和相对价格方面,这样的守恒状态也是不存在的。所以,不同的家庭农场在边际产量方面会有很大的差异。为了尽量平衡这种差异,农民必须长期参与要素市场。

其实要说明这个问题,并不需要完全依赖理论。不论是在欧洲还是在中国,农村土地分配都是不均衡的,几乎没有任何一个家庭恰好拥有与其劳动力数量精确匹配的土地。在欧洲,这样的证据可谓俯拾皆是(参见Baehrel 1961; Herlihy与Kaplish—Zuber 1985; Soltow与Van Zanden 1998; 关于土地分配与人口数量的关系,请参见Emigh 2003)。中国农村的情况也是如此,相对于其劳动力数量,许多家庭的土地不是太多就是太少。这种普遍存在的不均衡迫使人们雇佣劳动力或充当雇工,也催生了土地的买卖和租赁。当然,一个农村家庭是否参与土地和劳动力市场取决于诸多因素。我们或许可以想象在许多社会中,土地市场可以一力承担调整要素间平衡的重担,以至于完全压抑了劳动力市场。但是这种单方面的解决方式之所以不可行,是缘于人们在事业心和才干上的差异。众所周知,要高效地经营一个家庭农场,劳动力的素质至关重要。一个殷实、能干的地主往往倾向于雇工经营,一个不善耕作的地主则更愿意将一部分土地租赁出去。当一个地主面临这样的选择时,他会精明地比较雇工的成本与收益。而一个有意充当雇工的人,也会认真地衡量究竟是出卖劳动力更划算,还是在自己的土地上增加劳动投入更有利可图。当然在这些权衡与交易背后,隐藏着极其复杂的机制,我们也不打算置喙于何时何地这些交易才能算是形成了要素市场(Hoffman 1996: 第3章)。我们只希望说明一点,即绝大多数的农村家庭都不是所谓“自给自足”的,所以对工资的探讨能帮助我们理解彼时彼地的整体经济状况。在本节接下来的篇幅中,我们将回顾有关于农村工资水平的研究成果。在下一节中,我们将进一步解读这些结论与数据。

致力于欧洲经济史研究的学者,已经对许多地区的工资水平进行过长时段的研究(Beveridge发表于1965年的研究成果堪称此方面的早期经典)。这些历史学家可以说是极其幸运的,因为欧洲历史上的市政机关、慈善组织(如医院、修道院等)都对日常开支(尤其是所支付的工资数额)进行了详细的记录。更加可遇而不可求的是,大量的此类账本都保留了下来,清楚地记载了当时的工资数额以及许多商品的价格。据此,研究者们可以计算出当时的消费者价格指数(CPI)。这类研究带来了三个方面的发现(Brown与Hopkins 1981;Allen 2001):第一,公元1300—1800年期间,工资的变动与人口数量大致呈反比。尽管在黑死病(1347—1348)爆发以前,工资水平普遍很低;但是在接下来的半个世纪中,工资水平则不断上升,到15世纪早期达到一个高峰,直到18世纪都未曾被超越。第二,在1600—1800年之间的任何一个时间点,不同地区相同行业之间的工资差异,和同一地区不同行业之间的工资差异(Allen 2001)都非常明显。这种差异说明,所谓的“马尔萨斯均衡”(Malthusian equilibrium)在当时的欧洲是不存在的。如果说最低工资等于维持糊口的工资水平,那么当时欧洲绝大部分地区的工资都并不在糊口水平。最后,当时欧洲最高的工资水平出现在人口最稠密的地区(Ditmar 2009)。总而言之,对于欧洲工资水平的量化计算,基本上印证了文字史料对于欧洲经济兴衰的描述。

人口密度与城市化水平密切相关,但是却不一定直接关乎农业劳动生产率。城市居民当然需要消耗大量的农业劳动剩余,但是正如乔治·格兰瑟姆(George Grantham)所指出的,较低的农业劳动生产率并不一定会严重阻碍经济的发展(Grantham 1993)。经济发展最重要的先决条件,乃是本地市场能够有效地配置劳动力并提高专业化程度。当然,发生在城市中的资源重组,必然会对农村人口造成影响。而且不管在何时何地,城市的兴起都会刺激农业劳动生产率的增长。但是在低地国家和意大利威尼斯,城市的发展也在相当大的程度上依赖进口的粮食。另外,欧洲的人口机制也严重地限制了经济的发展。在一些自然环境恶劣的地区,土地出产根本不足以养育大量的人口。而城市中频繁而激烈的战争又导致人口数量锐减,乡村人口必须更快地繁衍以满足城市对于人口的需求(Wrigley 1967)。而反过来,城市也必须用更高的工资吸引来自乡村的移民。而最值得强调的一个事实是,在工业革命以前,个别地区(即低地国家)的工资增长并没有扩展至整个欧洲。由此可见,前工业化时期欧洲经济的特征似乎是区域化的繁荣,而不是维持在糊口水平上的“马尔萨斯均衡”。

罗伯特·艾伦认为,到17世纪中期,一个明显的分化开始出现了。在欧洲西北部,尤其是不列颠地区,工资水平较高,而且一直处于上升趋势。但是在南欧和东欧,工资水平则比较低,而且长期处于停滞甚至是下滑的状态(Allen 2009a)。直到19世纪后期,欧洲的工资水平才实现了总体的攀升。在当时,土地收益的增长似乎比工资水平的增长更快(因为土地是固定且稀缺的生产要素,加之农业劳动生产率也有所提升)。尽管在黑死病以后资本价格有所下降,但是资本存量的增加仍然超过了经济发展的整体速度(Clark 2007; Van Zanden 2007)。事实上,欧洲的经济发展至少在一定程度上是人均资本增加的过程。因此,对工资的探讨有可能低估收入增长的总体水平。然而,因为资本收入和土地收入的增加在当时还只能惠及少部分人,所以工资仍是衡量收入状况的有效指标。

在过去相当长的一段时间里,研究者们很少关注18世纪中国的收入水平。因为几乎所有人都认为,那时的中国还停留在“糊口经济”的阶段。研究者们的争论集中在,20世纪初的中国是否出现了真正意义上的经济增长。在这些研究中,不乏对于工资数据的使用(Rawski 1989; Brandt 1989)。一部分学者认为近代中国的经济增长开始于19世纪末20世纪初,而另一部分学者则对此持怀疑态度。但耐人寻味的是,站在这两种分歧立场的学者却一致赞同,18世纪是一个贫穷的时代。尽管学者们的具体主张各有差异:有的认为18世纪为未来的经济发展提供了基础,有的认为18世纪的情况与20世纪初期差别不大(P. Huang 1985,1990)。但他们都一致认定,18世纪的中国人是贫穷的。后来,渐渐有一些学者开始怀疑,清代的经济是否真的那么失败。彭慕兰出版于2000年的著作提出了一个挑战性的观点:至少在18世纪的长江三角洲,普通民众的消费水平可能是相当高的。在过去几年中,一些依据工资数据进行的量化研究,也在缓慢但是卓有成效地推进着这场争论(Yan 2008; Allen等 2007)。

对于1850年前中国个人收入的研究目前仍然处于起步阶段,但是已经出现了一些重要的研究成果。从18世纪至20世纪,中国各地的实际工资存在着很大的差异,这种悬殊与同时期的欧洲并无二致(Allen等 2007;Yan 2008)。因此中国并不是一个贫穷的渊薮,一些地区的收入是相对比较高的。而且所谓“中国”也是一个不断扩充的空间概念,因为始终有大量的汉族民众向广阔的边疆地区迁徙(Pomeranz 2000:84)。但是这种迁徙乍看起来有些令人费解,因为很多人离开了工资水平较高的东部和南部地区,却迁往相对贫穷的西部和北部地区。然而如果我们抛开了“自给自足”“小农经济”的刻板印象,就比较容易解开这个困惑。因为越是在富裕的地区,财富的分配越有可能呈现悬殊的态势。财力雄厚的大家族基本上不会选择向外迁徙,但贫穷的人们却常常希望到新开发的边疆地区碰一碰运气。事实上,贫穷地区的工资收入虽然比富裕地区低,但人们还可以从不断开垦的土地中获取一些收入。这两部分收入加在一起,往往就会超过富裕地区单纯的工资收入。在美国的“西进运动”中冒险迁徙的人们,大多也是抱着这样的期待(Galenson与Pope 1989; Ferrie 1999)。对于许多中国农民来说,在长江中下游地区可能只能做一个靠租佃土地为生的佃农,但在新开发的边疆地区却可以成为一个真正拥有产业的地主。那些产生了移民意愿的人,必须自觉或不自觉地对要素价格进行一番精明的计算——是富裕地区的工资更加丰厚,还是贫穷地区的地租更有吸引力?这样一来,农户又和要素市场发生了关联。

对工资数据的研究还显示出:从18世纪中期到19世纪中期,中国民众的实际收入基本上没有提升。然而如果将人口因素考虑进来,研究者们又会发现,尽管中国人口在这100年中从2亿上升至3亿,但是许多地区的工资水平并没有明显地下降。这种停滞现象背后的含义是:一方面,中国和欧洲之间的经济“大分流”可能在公元1700年以前就开始了,到1800年时已经渐成定局;另一方面,清代中国可能并不像许多研究者所断言的那样,陷入了一种马尔萨斯式的“内卷化”进程。在人口增长如此迅速的情况下,工资水平还能基本保持稳定,这不能说明农业劳动力的边际产值有任何实质性的下降。

近来,对欧洲和中国收入水平的比较,尤其是对于欧洲和亚洲口岸城市的比较,遭遇了方法论上的困境。正如罗伯特·艾伦所说,这种比较中最令人头疼的是计算物价指数(2004)。在中国南方,大米的价格比小麦低,而在英格兰却恰好相反。一个生活在1700年的伦敦码头工人,基本上买不起同时期普通中国民众日常必需的消费品。同样的,一个广州的码头工人,也无力承担英国式的日常消费。但是如果采用一个综合指数(将双方的日常消费品混合起来),会发现伦敦和广州的工资水平基本持平。

这种基于物价指数的对比支持了一部分研究者的观点,即清代全盛时期的民众收入水平是比较高的。但更重要的问题是如何全面理解这些发现。我们论述的起点是中国和欧洲当时客观存在的一些经济状况,这些状况与中国和欧洲的劳动力市场是否具有相似的机制或结构没有太大的关系:第一,其他的相关数据显示:就18世纪非技术性劳动力的工资而言,中国沿海地区的水平明显高于欧洲最贫穷的地区,但是却低于欧洲最富裕的地区(Allen等 2007) 。因为沿海地区是中国收入水平最高的地区,所以我们可以断言:至少在18世纪早期,中国和欧洲的工资区间是有交集的;第二,1650—1850年期间,中国民众的收入水平几乎没有上升,但是西欧的工资水平却直线攀升。这说明,中国开始落在欧洲的后面;第三,不管19世纪中期以前是发展还是停滞,在接下来的100多年中,中国经历了跌宕起伏、至广至深的政治和社会动荡。当然,20世纪初的中国经历了一段经济发展的黄金时期,上海及其周边地区尤为受益。然而这种发展是难以持久的,所以中国许多省份1950年时的收入水平,基本上等同于1700年时的收入水平。而自1850年太平军叛乱至1949年共产革命胜利期间,那些一浪高过一浪的政治动荡,更使我们有理由相信,中国部分地区1950年时的收入水平可能还不及1700年。

综上所述,对于工资数据的量化研究有力地印证了“大分流”的命题。如果仅凭这些数据进行推断,“大分流”的时间起点可能需要向后推移,或许会推移到公元1750年以后。但是我们在下一节中将要论证,这样的结论是有问题的。因为当工资数据被放置在特定的制度背景下时,是很难被恰如其分地诠释的,它甚至可能使“大分流”的起始点被推移到19世纪20年代以后。然而我们认为,制度和经济结构上的“分流”甚至早在17世纪就已经初现端倪了。尽管工资与经济结构之间的脱节,可以部分地归因于劳动力市场的运作,但是在更大程度上还是工业技术缓慢推广的结果。

家庭与劳动力市场

我们对于人口和工资数据的研究,还具有另外一层意义,它使我们重新审视一贯被用来理解中国和欧洲经济史的一些概念。事实上,生育/死亡率与一些经济变量,比如食品价格,之间的联系取决于经济和社会的类型。经济史学家们普遍认为欧洲的经济(尤其是欧洲的家庭)是嵌入于市场之中的。因此,价格所反映的是相对需求和相对劳动生产率。然而对于中国,大多数学者承认商品交易总的来说是一种市场行为,政府较少对其进行干预,但是要素市场却始终处于政府和家庭的夹缝之中。

在这一节中,我们将重点关注市场与家庭的互动,而政治的因素则被放到下一章中进行探讨。本节的核心问题是:中国经济在相当长一段时期中的疲弱表现,真的是由家庭结构造成的吗?对这个问题,传统的回答是肯定的。原因是,核心家庭是嵌入于市场之中的,而扩大家庭则取代了市场。从生育的角度而言,研究者们以往也认为欧洲式的核心家庭与市场更加接近。事实上,小规模家庭的劳动力数量在其生命周期的不同阶段时增时减,从而必须依赖市场。另外,当一个家庭的子女长大成人之时,往往会选择分家,这时就产生了对土地和资本更大的需求。而且即使是在一个理想化的平均主义社会,仍然会有一些家庭后祀乏人,另一些家庭则人丁兴旺。这样一来,土地和资本自然会从富裕的家庭流向贫穷的家庭,而劳动力则会从贫穷的家庭流向富裕的家庭(在此处,“富裕”是指土地充裕而人丁稀少)。此外,在父辈去世之前,成年的孩子们通常就面临着谋生的问题。所以,父母必须在孩子结婚之前就为他们积攒一定数量的土地和金钱。而那些不够殷实的家庭在孩子婚期将近之时,只能通过借贷来弥补积蓄的不足。

与以核心家庭(只有一代成年人的家庭)为主的欧洲不同,中国历来易于形成扩大家庭以及各式各样的亲缘组织。在中国传统的扩大家庭之中,一个大家长的所有男性后代都生活在一个屋檐之下,这个大家长也通常有多个妻子。在一个大家庭中总有一部分男性成员是终身无法婚娶的,他们也必须生活在家长的权威之下。这样一来,几乎所有的扩大家庭都有比较大的规模。而更加复杂的人口单位是宗族,它包括许多亲属组织,这些组织的成员并不一定住在同一个地域,但却可以追溯到同一个父系祖先。那么,中国家庭与要素市场是怎样的一种关系呢?首先,中国家庭相对来说不那么担忧子嗣的问题,因为即使一对夫妇未能生育男性后代,整个家族乃至整个宗族的其他夫妇还可以照常添丁进口,而且也可以通过收养、过继等方式在不同的家庭之间进行平衡。在这样一个相对稳定的人口社会结构之中,土地和劳动力的再分配就不会那么大量而频繁。此外,这种规模较大的人口单位也降低了人们对于要素市场的依赖,因为许多资源再分配的过程都可以在内部完成(Chaianov 1966)。正因为如此我们不难看出,即使没有专制国家的影响,扩大家庭的存在也会导致中国历史上要素市场的不发达。例如:在贪婪的暴君统治之下,亲缘组织往往比法律更能够有效地保护私有产权。在各类市场交易中,人们常常更依赖家族(或宗族)首领的权威,而不是由腐败官员主持的法律调判。从某种意义上说,亲缘组织内部的资源再分配比要素市场上的资源再分配隐蔽得多。从比较乐观的角度来说,在中国这样一个内部高度整合的帝国之中,扩大家庭通常更易于抓住长距离贸易的机遇。因为他们可以用家族规范保障交易的安全,而不必像核心家庭那样,只能把一切都托付给契约和喜怒无常的司法体系。

我们可以这样概括此前的研究结论:与核心家庭相比,扩大家庭与市场的接触更少。因此在一个社会中,核心家庭越多,家庭经济与市场的互动也就越频繁,而与市场互动频繁就意味着资源再分配的效率更高。所以以核心家庭为支撑的经济,将能实现更高的收入、更高的工资和更快的发展。整个人口中核心家庭所占的比例与平均工资之间的正相关关系,是支持这一结论的实证证据。但事实上,这些结论有着刻意为之的意味。支持这些结论的研究者大多相信,英国是工业革命的摇篮,也是一个以核心家庭为主的社会。

若对这一结论进行更加认真的审视,不难发现:第一,核心家庭居多的社会,的确能够形成更大的劳动力市场;第二,即使市场交易并不能提升总体的经济效率,核心家庭比例比较高的社会工资水平也是相对比较高的。所以核心家庭工资水平比较高,并不能证明核心家庭的存在提高了经济效率;第三,只有当经济单位最小的时候,家庭结构对经济的影响才最明显。当大部分工厂都达到了雇佣数百人的规模,不同社会的家庭结构之间的区别也就无关紧要了。因为所有工人不论来自扩大家庭还是来自核心家庭,都已经成为工资劳动力了。

让我们首先来解释上述第一点。在栏2.1中,我们用数学公式对这个问题进行了解释,但是对数学不感兴趣的读者可以只阅读本段的文字。在前工业化时代,工厂和农场的规模都很小。所以我们假设当时所有的企业都只雇佣两个人,一个是企业主(即工厂主或农场主),一个是工人。并且我们还假设,所有人都有一半的可能是善于管理的。如果善于管理,他就成为企业主,否则就成为工人。现在我们再把这个模型代入到不同的家庭结构之中。假设一个核心家庭中只有一个人能受雇于工厂(妇女完全从事家内劳作),那么这个社会中有一半的家庭会有一个企业主,他们会从另一半的家庭中雇佣同等数量的工人。而在一个扩大家庭居多的社会中,假设每个家庭拥有两个可以受雇于工厂的劳动力,那么就会出现以下三种情况:第一,一家的两个劳动力全都是企业主,开设两个企业;第二,一家的两个劳动力全都是雇工,通过劳动力市场受雇于人;第三,一家中的一个劳动力充当企业主,另一个劳动力充当雇工,完全不用借助于劳动力市场。这样一来,在一个以扩大家庭为主的社会里,劳动力市场上可供雇佣的劳动力数量大约是另一类型社会的一半。当然,我们还可以做其他的假设。比如核心家庭中普遍拥有两个劳动力(丈夫与妻子),扩大家庭中有三个或更多的劳动力。得出的结果还是一样:家庭规模越小的社会,市场上受雇于人的工资劳动者就越多。(www.daowen.com)

栏2.1 家庭结构与劳动力市场

假设每个农场或工厂都需要一个企业主和一个工人。一个在其中工作的人要么是工人(W),要么是企业主(E)。这个企业只有在由一个企业主经营,雇佣一位工人的情况下才能赢利。而且资本市场是完善而且高效的,所以不必考虑企业的其他投入。另外,我们还可以假设,一个核心家庭只有一个人可以受雇于农场或工厂,他(或她)必须要决定是做工人还是做企业主。而在一个扩大家庭的体系中,大家长可以决定是否成立企业(以及雇佣家族中的哪一位作为企业主,当然也可能是他自己),雇佣谁来当工人,以及让谁走出家庭之外自谋生路。我们假设,所有人都有1/2的可能成为企业主。

在核心家庭(拥有一个可雇佣劳动力)中,E类的人成为企业主,他们会雇佣一个W。也就是说,在这个社会中会有一半的人受雇于另一半人的企业。

扩大家庭是规模更大的家庭。想象一个由扩大家庭组成的社会,每个家庭中都有两个成年人(这是可能的最小的规模),那么他们就会面临着四种不同的选择(E, E),(E, W), (W, E)或(W, W)。与核心家庭的情况一样,每个E类的人会开办一个企业,那么(E, E)类的家庭就会拥有两个企业,而(E, W)和(W, E)类的家庭则会经营一个企业,只有(W, W)类的家庭需要到劳动力市场上寻找工作机会。在由核心家庭组成的社会中,一半的人是企业主,另一半的人是工人。但是在由扩大家庭组成的社会中,(E, W)和(W, E)类的家庭可以自己给自己提供劳动力。也就是说,他们的工人不需要到劳动力市场上找工作,他们所获得的报酬也并不是工资的形式。这样一来,在这个社会中,靠工资维生的雇佣劳动力(来自(W, W)类家庭的成年劳动力)只占全部人口的1/4。

将这个模型推广到2个劳动力以上的家庭和2个成员以上的企业也很容易。如果一个家庭有n个成年劳动力,那么E和W的可能组合就有2n个。如果一个家庭拥有meE个成年劳动力,或拥有mwW个成年劳动力(n=me+mw),并使m=min(me,mw),那么拥有meE个成年劳动力和mwW个成年劳动力的家庭比例将是(n!/2nm!)

从上面的推导,很容易看到以下的结论:(1) 如果社会1的家庭规模是n1,社会2的家庭规模是n2,如果n1>n2,那么社会1中的雇佣劳动力数量将会小于社会2中的雇佣劳动力数量;(2) 如果n1>1,社会2中雇佣外部劳动力或受雇于人的家庭比例将会更大;(3) 如果企业需要的工人数量为f,尽管家庭规模为n1的社会和家庭规模为n2的社会还是会有一些本质性的差异,但是其差异已经大大减小了。

但是如果我们更加现实地考虑性别分工的问题,两类社会的差异就不会那么悬殊。而如果我们把所谓的扩大家庭无限放大,两类社会的差异就显得更加天遥地远(最极端的假设是,由一个扩大家庭掌控一个完整的经济系统,那就意味着每一个人都为自己的亲戚工作,都不必进入劳动力市场)。前文中提到,企业规模的增大也会缩小两类社会的差异。当然我们承认:不管在任何情况下,家庭规模越大,对劳动力市场的依赖程度就越小。但是需要强调的是,“小”(less)和“无”(none)是不一样的。在企业规模很小的情况下,就算一个扩大家庭可以拥有多达10个劳动力,至少还有10%的劳动力可以进入劳动力市场。在这种情况下,劳动力市场仍然是很活跃的,因为占相当大比例的家庭会雇佣至少一个劳动力,或者向市场输出至少一个劳动力。(2) 所以即使在扩大家庭居多的社会中,劳动力市场对于边际价格的变化仍然是十分重要的,并且会对经济条件的变化有所回应。因为人们往往相信,市场规模越大就越有效率,所以许多研究者都把清中后期以来中国经济的落后归罪于其要素市场的不发达。但事实上,我们在后文中将要证明:自清初以来,中国的要素市场的确是规模较小,但是这并没有对中国经济的发展造成长期的负面影响。因为除了要素市场之外,还有许多机制在帮助这个经济体进行要素再分配。

在研究中国的要素分配问题时,我们不应该仅仅纠结于要素市场的大小,而应该在社会人类学与市场之间找到一个联结点。更加准确地说,是把家族视为一个企业。从这个意义上来讲,这一节的论述将在很大程度上借鉴格利·贝克尔(Gary Becker)的研究成果(Becker 1981)。但是与贝克尔不同,我们并不认为我们的结论是放之四海皆准的。将一个家族视为一个企业,会使研究者忽略这个家族的许多活动和它的内部结构,但是却能更加重视其经济绩效和价值产出。尤其是它促使我们思考:在什么样的情况下,作为一个大家庭(或亲属组织、宗族组织)的成员,会比单打独斗更加有利可图?一个大于核心家庭的团体之所以值得人信靠,是因为它可以使人们在不求助于劳动力市场的情况下就能获得资源(因此也就节省了由市场交易所带来的交易成本)。另一方面,这个团体的领导者有权力向其成员发号施令,并且必须提供足够的资源保证这些命令真的能够得以贯彻。所以,一个较大的人口单位的成员,要不同程度地承担维系这个组织的成本。于是我们所面临的问题,就不仅仅是什么样的家庭结构能够带来最大的经济绩效,而是家庭与市场之间要怎样配合,才能够带来最大的经济绩效。

科斯(R.Coase)关于企业的论述可以帮助我们回答这一问题。在他的经典论文《企业的性质》(1937)中,科斯提出:市场是存在于组织之间的。显然,市场一头联结着生产者,一头联结着消费者,但是科斯是在一个更加普遍的意义上讨论这个问题的。在通常情况下,一个企业会从市场购置各类生产所需,也会通过市场销售产品。但是有一些投入(如厂房所在的土地)可能是企业长期拥有的,有一些产出(如企业自己制造的机械设备)也许是始终不会出售的。这是所有企业皆然的。然而我们可以设想一个极端的情况,就是一个企业不拥有任何固定资产,只是单纯地进行一个环节的加工生产。它的所有生产所需都从市场购置(包括租赁设备和厂房),而且出售所有的产品。通常情况下,一个企业的经营活动要么是纵向整合的(即介入生产、运销的多个环节),要么是横向整合的(即生产多种产品),要么是二者兼备的。我们还可以设想另外一种极端的情况,即在一个完全的计划经济之中,一个企业掌控着所有的生产环节。当它向生产的上游或下游环节延伸整合时,也就用内部的权力结构取代了市场交易。打个比方:当一个磨坊主买下了一个面包房时,他就不需要再销售自己生产的面粉了,于是面粉的市场就消失了,磨坊主也必须承担起监管面包房的任务。也就是说,如果这个磨坊主买下了面包房,就意味着他觉得相比于处理面粉市场上的交易,管理面包房更好。科斯认为,一个企业整合的程度能反映出其交易成本的大小,但是一个企业是否应该被整合却并没有一定之规。

我们也可以借用这个逻辑来理解家庭与经济绩效的关系。所谓“扩大家庭”就是一个比核心家庭整合度更高的家庭。按照科斯的企业理论,在某些情况下,扩大家庭的经济效率会高于核心家庭,但并不绝对如此。然而与科斯所讨论的企业不同,核心家庭并不能灵活独立地选择其整合程度。事实上,它还穿越历史时空保存了下来,至今仍然普遍存在。众所周知,欧洲引领了世界的工业化进程,而英国则是欧洲工业化的先行者,所以学者们曾经试图将核心家庭(以及其他具有英国特色的现象)与经济绩效联系起来(参见de Moor与Van Zanden 2008)。现在看起来,这种牵强附会的解释是站不住脚的。事实上,工业化与核心家庭之间并没有必然的联系。而且工业化并不是发生在家庭式小作坊里,而是发生在规模相对较大的工场。所以,一旦我们否定了家庭规模和经济变迁之间似是而非的关联,就很难断言究竟是核心家庭还是扩大家庭更有利于经济的发展。

这个论断还可以扩展到人口方面。它引导我们思考:较大的家庭单位和较小的家庭单位,究竟哪一个更有利于控制人口增长的速度?因为受马尔萨斯的影响,我们都非常关注所谓“积极控制”的力量。在这里,科斯的企业理论就完全应验了。一个小规模的家庭会很自然地限制生育。因为正如贝克尔所指出的:在这样的家庭里面,父母非常关注孩子的生活质量。所以他们会根据自己的经济能力,谨慎地决定究竟生育多少个孩子。除了家庭积蓄之外,平均工资水平也是影响他们考量的重要因素。因为如果一个人的财力有限,不能独立经营农场或手工作坊,他就必须靠挣工资养活自己。但是在动荡的、人口死亡率比较高的时期,一个希望延续后嗣的家庭通常会尽可能多地生育孩子。一个小规模的家庭通常不会过多地关注生育对平均工资水平、土地租金和资本的影响。因为在他们看来,这些价格在特定的时期内是给定的。我们不妨设想,一个仁慈的君主为了增加下一代臣民的收入水平会做些什么。他(或她)大概会像上文中所提到的那种理性、无私的父母那样思考问题。所不同的是,他们的所想和所为都是在社会层面的。他们不仅会千方百计地避免高生育率,还会极力消除因人口聚集给工资水平带来的外部性影响。人们大可以设想,规模比核心家庭更大的扩大家庭会更接近这样一个理性君主的思考和作为。对华北地区大宗族人口行为的研究显示,马尔萨斯的“预防性抑制”在这里表现得特别明显,宗族首领毫无疑问地支配着整个宗族的人口和生育(Lee等 1992; Lee与Compbell 1997)。例如李中清对于东北旗人的研究提到,在工资水平较低的时候,族长通常会限制族内地位较低的家庭的生育。他宁愿花钱从市场上购买所需的劳动力,也不愿增加宗族的人口。族内劳动力看起来比市场上的劳动力便宜,但是在一个劳动力过剩的经济体之中,供养他们的成本实际上是很高的。因为这些储备劳动力拥有宗族成员的身份,所以宗族必须向他们提供不低于劳动力市场的福利。但是在经济环境恶劣的时候,又不可能像解雇自由劳动力那样解雇他们。因此,除非一个宗族首领希望强化宗族的武装力量,否则他必须要不断地在增加宗族人口和购买劳动力之间进行权衡。

但与此同时,我们仍然有可能高估了扩大家庭应对市场和控制人口的能力。尽管扩大家庭有控制人口的机制,但是它也拥有一套权力结构。这种权力并不总是用于提升整个宗族的福祉,就像一个企业的行为并不总是遵循利润最大化的原则一样。我们可以设想两种低效的情况:第一,宗族首领个人希望扩大宗族的规模(因为尽管这会使宗族变得更加贫穷,但是却会增加他的个人权威);第二,宗族首领一方面限制其他宗族成员的生育,一方面不断增加自己的子嗣,使得整个宗族的人口规模仍然大于核心家庭。在李中清和康文林(Cameron Campbell)的研究中,并没有显示中国宗族更倾向于上述哪一种情况。这可能是因为,与世界上许多其他的政治和文化环境相比,中国宗族对于人口的影响相对没有那么大。

上面的诸种结论尽管有些自相矛盾,但仍然可以说明,家庭结构和人口数量未必能够如此深刻地影响经济发展。扩大家庭与市场的联结可能会少一些,但是他们并没有压制和回避市场。使用宗族成员可能会产生一些交易成本,但也可以规避市场交易的成本。尽管中国的要素市场或许不如西欧那么活跃,但是宗族首领也不可能无视单位时间内的劳动价格以及地租水平。事实上,即使不考虑家庭的生命周期问题,中国和欧洲的家庭都曾频繁地参与市场。这个看似简单的模型还有更深一层的含义,即人们是否到市场上购买劳动力,仅仅取决于他的家庭是否有足够的人手,因此市场上的劳动力价格就能够比较准确地反映所有劳动力的工资水平,而工资的差异也就可以用来衡量整个经济体中的边际产值。但是这样的思路往往使研究者忽视普遍存在于劳动力市场中的交易成本,所以下面一个章节我们将专门讨论这个问题。

家庭与工资

在我们的模型中,人们或者是雇主或者是雇工。但是现在我们又将雇工细分为两类,即高水平雇工和低水平雇工。高水平雇工更加勤勉,也更加精明能干。在栏2.2中,我们将这个进一步的假设代入进行分析,以证明即使在总产出相等的情况下,以扩大家庭为主的经济体较之以核心家庭为主的经济体,工资水平更低。在这个给定的模型中,一半的人是雇主,四分之一的人是高水平雇工,四分之一的人是低水平雇工,而每个家庭的机会也是均等的。假设高水平雇工的边际产值是低水平雇工的2倍,那么平均每个雇工的产值是1.5。虽然雇工的能力并不写在脸上,也通常无法进行专业认证,雇主只有在日复一日的接触中慢慢摸清每个雇工的水平。但不同的是,宗族(或家族)首领通常都比较了解他们的雇工,而劳动力市场上的雇主一开始却对他的工人所知甚少。因此,劳动力市场上的初始工资大概对应于工人的平均劳动水平。而我们关心的问题是宗族(或家族)结构怎样影响劳动力市场上的平均劳动水平,进而怎样影响到劳动力市场上的工资水平?

假设一个社会只有核心家庭,那么所有的劳动力都通过市场进行配置,平均劳动水平为1.5。但是随着家庭的扩展,只有净剩余的家庭成员才会进入劳动力市场,而这些进入市场的往往是低水平的劳动力。因为对每个家庭成员有充分了解的家长,通常会用高于劳动力市场的待遇留住高水平的劳动力。正如栏2.2中所分析的那样,劳动力市场在这种情况下的发展其实是一个筛选的过程,这种筛选的结果是:随着家庭规模的扩大,劳动力市场的工资水平呈下降趋势。原因是进入市场的剩余劳动力,通常属于被大家庭排挤出来的低水平劳动力。我们的模型证实了此前文献中所提出的结论:与核心家庭相比,扩大家庭与市场的接触更少;即便在两种经济体的生产力水平相等的情况下,以扩大家庭为主的经济体工资水平也会更低。换句话说,以扩大家庭为主的经济体较以核心家庭为主的经济体工资更低,并不意味着两种经济体的生产力水平有实质性的差异。由此可见,工资水平的差异可能并不是经济分流的指征。

栏2.2 家庭结构、劳动力市场和工资

下面的模型是对栏2.1的一个延伸。一个成年劳动力可能是一个企业主(E),也可能是一个技能高超(W)或技能低下(w)的工人。所以可以将人划分为三个类型:E, W, w。1/2的人属于W型,1/4的人属于W型,1/4的人属于w型。

拥有1个成年劳动力的(核心)家庭:将工作技能纳入考量范围并未改变对这类家庭的分析。因为所有的工人都通过赚取工资维生,所以工资劳动力的平均劳动技能将与全体人口的平均劳动技能相一致。

拥有2个成年劳动力的家庭:靠工资维生的雇佣劳动力占全部人口的1/4,他们的平均劳动技能也与全体人口的平均劳动技能相一致,因为他们都来自拥有两个雇佣劳动力的家庭(WW, Ww, wW,ww)。

拥有3个或更多成年劳动力的家庭:首先我们来考虑拥有3个成年劳动力的家庭的情况。在前面的分析中我们已经提到:在一个由扩大家庭组成的社会中,一半的人是企业主,另一半的人是工人。而在工人中,又有一半的人将受雇于他们的家族企业。因为3是一个奇数,所以所有的家庭都会有剩余的劳动力,这些剩余的劳动力可能是企业主也可能是工人。那些有剩余工人的家庭一定会面临着一个问题:将谁送到劳动力市场上去赚取工资?

将家庭成员推向劳动力市场的家庭,是拥有一个企业或不拥有企业的家庭。如果这个家庭一个企业都没有,他们就必须将所有的成年劳动力都推向劳动力市场。在这种情况下,这个家族劳动力的平均技能将与社会全体人口的平均劳动技能相一致。而那些拥有一个企业主和两个同等技能工人的家庭也是如此。但是如果一个家庭中两个工人的技能不一致(E, W, w),那就值得做更深入的分析了。一般说来,家庭成员对彼此的劳动技能都更加了解,而对从劳动力市场上雇佣的工人则没有那么了解。所以,一个家庭中的企业主(E)十分清楚他应该雇佣哪一位家庭成员为他劳动,也很清楚该给他多少工资。然而劳动力市场却很难区分新工人的劳动技能是高还是低(W和w),所以劳动力市场只能按照工人的平均技能给予工人工资。这样一来,家庭给高技能工人的工资,将高于劳动力市场给予他的工资;劳动力市场给低技能工人的工资,将高于家庭给予他的工资。因此,只要家庭有选择的可能,他们一定会将低技能的工人送到劳动力市场。所以,尽管由拥有3个劳动力的家庭组成的社会,其平均劳动技能与由拥有2个劳动力的家庭组成的

社会是相同的,但是其劳动力市场的平均技能却更低一些。事实上,我们还可以在这个基础上进一步分析,并证明随着家庭规模越来越大,这种选择效应也会更加明显(一个由n个劳动力组成的家庭,在由较小企业组成的经济体中将会经历更加严峻的选择。而将这个家庭放在由较大企业组成的社会中,选择效应则没有那么明显)。所以如果说中国家庭的平均规模大于欧洲,那么即使没有生产力的差异,其劳动力市场的工资也会低于欧洲的水平。

为了说明扩大家庭更倾向于回避劳动力市场的传统观点,我们所设计的模型其实是尽可能夸大了两类家庭参与劳动力市场的程度。现在则有必要对这个假设进行一番检讨。在前工业化时代,绝大多数企业不外乎是小农场和手工作坊。因此,许多企业只是由一个雇主和一个雇工构成。但是在工业化的过程中,企业的规模变得越来越大,这就使得雇工的数量越来越大。这样一来,不同家庭类型对于劳动力市场的影响程度就越来越小。

传统的观点认为,家庭结构和生育制度的差异直接导致了中国和欧洲经济的分流,也使得英国最早实现了工业化。因为中国和欧洲的家庭结构正好有这样的差异,所以其他的因素(诸如市场的角色等),往往不经过仔细论证就被轻率地加入这个因果链条之中。尤其值得一提的是,人们非常容易相信,欧洲西北部地区的家庭拥有一套深植于其文化的、值得称道的行为方式,也正是这种行为方式促进了其经济的成长。在这个观点之中,文化决定了家庭结构,进而改变了经济的逻辑。但是正如我们在前文中所指出,由文化到家庭结构,再到市场参与,再到经济发展的逻辑,其实是有诸多漏洞的。举例来说:在20世纪前30年,上海及其周边地区孕育了一个庞大的工业劳动力群体;在20世纪后30年,整个中国都见证了劳动力的激增,这些似乎都没有太多地受到所谓“中国文化”的影响。因此,认为中国文化限制了劳动力市场和前工业化经济发展的论点,其实仍未超越马尔萨斯和其他一些学者早已提出的高度抽象的理论。

如果我们用较为公允的视角回望历史,也有助于去除一些偏见。如果中国人真的如此愚昧低效,而欧洲人那么精明能干,那么为什么在相当长的历史阶段中,欧洲都比中国贫穷得多?同样的,为什么许多拥有大量扩大家庭的亚洲国家,在今天仍有很好的经济表现呢?当然,中国家庭也并非都是大规模的或者扩展式的。但是我们仍然想要追问的是:为什么人们明明知道核心家庭有那么多经济上的优势,却仍然要保留相当一部分的扩大家庭呢?为了解释这些现象,人们不得不煞费苦心地去寻找扩大家庭的经济优势。然而事实上,除去一些互相抵消的优势之外,核心家庭与扩大家庭的差异似乎并没有那么大。这样一来,人们自然会反思,人口在经济发展过程中究竟有着怎样的重要性。

我们的研究并未试图解释欧洲与中国所有的不同,我们真正关心的只是家庭与市场的互动,以及保持欧洲对于要素市场的高度依赖。我们的模型显得更加简洁,因为我们没有预设任何一种家庭结构有更高的经济效率,也并不认为一个社会拥有更大的要素市场就会有更好的经济表现。事实上,即便不存在经济效率的考虑,中国和欧洲的家庭结构和市场发育程度也会有所差异,因为这两个地区处在截然不同的文化和自然环境之中。

如果我们不执着于“制度决定论”或“文化决定论”,自然会发现更加多样化的事实与联系。如果我们从科斯的视角审视这种多样性,会发现家庭结构与市场的关系其实是随着科技、相对价格、交易成本等多方面的因素而变化的。如果只是在家庭与经济制度之间兜兜转转,其实很难找到家庭结构、人口机制与经济发展之间真实的因果关联。当然,人口与劳动力市场密切相关,而劳动力市场的机制也直接决定了人们能否走出家庭企业,但是无论在欧洲还是在中国,这种关联都不是绝对的,而是存在着相当大的弹性空间。

还值得强调的是,中国和欧洲也并不是一成不变的。尽管扩大家庭在中国(尤其是南部中国)更加常见,而欧洲(尤其是欧洲西北部)则以核心式小规模家庭为主,但是当外在的机遇发生变化时,其社会结构也会发生相应的变化。例如勒华拉杜里(Le Roy Laduire)在《朗格多克的农民》(1966:160—168)一书中,就探讨了法国朗格多克地区在一个经济非常低迷的时期,曾经出现过一种被称为frereches的制度,即是亲族组织正式聚合为一个合伙组织。而且在欧洲的历史上,扩大家庭也并非只在经济困难的时期才会增加。比如在意大利,从中世纪直到前工业化时代,大家族都一直是政治的主角,而城市政治也几乎等同于家族政治(Greif 2006)。尽管各个核心家庭通常分开居住,但是血缘组织往往形成政治上共同进退的联盟。扩大的血缘组织也是重要的经济单位。比如美第奇家族在执掌佛罗伦萨政权之前已是举足轻重的银行世家。这个家族在政治上和经济上的成功乃是整个家族的努力所致,绝非某一个人所能企及。

扩大家庭的增加也并不意味着南欧人就更加倾向于非正式制度。戴维·萨宾(David Sabean)发表于1998年的研究,展现了18世纪德国门当户对的婚姻和近亲婚姻的增加,因为经济的发展使得富裕家庭的家长严密防范资产的流失。而那些在欧洲长期屹立不倒的银行,基本上都是从多个有亲缘关系的核心家庭中获取人力和财力支撑的,比如创建英国巴林银行的巴林家族(Barings),盘踞法兰西银行董事位置长达百年的马利特家族(Mallet),以及富可敌国的罗斯柴尔德家族(Rothchild)。要如扩大家庭那样协同合作、共同进退,也并不一定需要居住在一起。事实上,这些家族的每一代都会有人迁徙到其他地方,也会有人放弃祖业。在中国也是这样,因为中国历史上长期盛行“诸子析产”制度(Lavely与Wong 1992)。换句话说,欧洲尽管以核心家庭为主,但其经济单位可能大到足以容纳一个复杂的血缘组织。所以血缘组织的大小与工资水平的高低密切相关。一个年轻人如果选择加入一个家族式企业而不是自己打拼,他就必须接受这个企业的纪律。但是通过将自己的劳动与家族其他成员的经验相结合,他往往能够拿到更高的收入。他的另外一个选择,就是到劳动力市场上出卖自己的技能。如果他的父亲比较贫穷而且不能够教他一技之长,那么进入劳动力市场对于他来说可能是一个更好的选择。相反地,许多父母也必然面临着一番抉择。是让自己的孩子加入家族企业,并承担这个企业可能会遇到的种种风险,还是让他们另起炉灶,自己雇工经营。这样一来,工资就成为人们选择的重要依据,因为在欧洲也没有任何一种制度要求一个企业必须长久延续。而且在本书第三章中我们将会看到,欧洲的政治分裂在一定程度上造就了农业、商业和制造业中大量的核心家庭。

在欧洲,基督教的传播终结了古罗马的祖先崇拜,而祖先崇拜在中国文化中则是根深蒂固的。但是我们认为,欧洲文化和中国文化的这一点差异一直以来都被夸大了,因为欧洲的精英家族也非常注重家族传承和代际超越。另外,中国的扩大家庭也并非都能累世传承,而且其血缘文化也不是一成不变的。许多史料告诉我们,不同时代的血缘文化可能相去甚远,而血缘组织成员移民迁徙的比例也相当大(Lee与Wong 1991)。这种弹性在很大程度上是因为,中国的血缘组织(更确切地说是宗族)的规模,基本上都远远大于普通的企业。所以,中国的血缘组织和欧洲的血缘组织其实都面临着要将哪一类人员、哪一些资源,投入到哪一些企业的抉择。

在中国南部地区的广东和东南部地区的福建,族长通常拥有一些土地,这些土地的出租收益用于维持祠堂和兴办宗族祭典(Faure 2007)。江南地区的族长则会将一部分族田出租,所得收益用于赡养寡妇和其他一些生计窘迫的族人(Rankin 1986: 87—88)。然而对我们的分析特别重要的是,血缘关系实际上形成了一个网络,人们可以从这个网络中寻找经济活动所必需的人力资源,他们可以在相互信任和了解的基础上建立各种企业。他们还可以在亲属网络之内寻找做生意的合伙人,而合伙关系当中的许多问题和纠纷也可以在这个网络之内得以解决。18世纪的台湾就给我们提供了一个这样的例子。那时的台湾不管在行政上还是在文化上,都属于福建省的一部分。约翰娜·麦斯基尔(Johanna Meskill)的著作细致地描绘了围绕着雾峰林家建立起来的多重信任和产权体系,他指出:“在这里,个人产权和集体产权既是界定分明的也是相互联系的,一些富户有时会将族产和会产与自己的资金放在一起,进行以盈利为目的的投资;族产组织和会产组织也会将资金用于放贷,或者互相借贷”(Meskill 1979:245)。另一项研究也提出:在中国东南部地区的对外贸易中,血缘最重要的作用就是在企业形成的过程中提供一些虚构的亲属关系(吴振强1983)。络德睦(Teemu Ruskola)曾经敏锐地观察到,英美法传统将“法人”视为最基本的单位,而中国法的传统则将血缘群体视为一个基本单位(Ruskola 2000)。因此我们有理由相信,血缘关系会在经济发展的过程中催生出一些有益的机制。

在中华帝国晚期,血缘关系在经济发展中扮演着两个相互关联的角色。第一,血缘关系使经营者可以寻找到条件相当的合伙人。第二,血缘关系搭建了解决商业纠纷的平台,这一点在长距离贸易中尤为重要。我们认为,帝国晚期的血缘组织为人们提供了创建企业的机会,并使人们可以在不诉诸法庭和法律的情况下解决商业纠纷。而同乡团体和同业团体则成为血缘组织的进一步延伸。这些机制都被国家所接受,而当时中国法庭和法律的发育程度不能与欧洲同日而语。然而我们在第三章中将要看到,中国与欧洲之间的差异,远不仅仅是“家庭企业化”所能解释的。

或许人们会认为,当人们从宗族内获取劳动力资源时,无须考虑土地相对于劳动力的价格。因为中国历史上的许多宗族都优先使用族内劳动力,而不是求助于市场,这是否就意味着每个宗族的平均劳动生产率有着巨大的差异呢?一个看似支持这一判断的证据是,中国的土地买卖更多地是在宗族内部进行。当然,因为宗族是一个更大的经济单位,相当一部分的资产转换可以在其内部进行,它无须像核心家庭那样频繁地求助于市场。但是这并不意味着即使在有增殖机会的情况下(例如投资于其他的土地),土地和其他资源还会被禁锢在宗族之内。因为族长们非常清楚,持有土地和资源也是有机会成本的。再从劳动力的角度来思考。什么人会更加依赖血缘组织和其拥有的资源呢?应该是已婚的男性。然而中国人对于男性后嗣的偏好,导致了对女婴的歧视甚至是杀害,继而造成了失衡的性别比,使得一部分成年男性永远无法成家立室(Lee与Campbell 1997; Tsuya等2010)。对 “光棍”阶层而言,很少能够充分利用血缘组织(不管是扩大家庭还是宗族)的优势。越来越多的工资数据显示,这些贫穷的、孑然一身的男性几乎无法从扩展式的亲属关系中获得实惠。因此,尽管历史上的中国劳动力从总体上说较少参加工资劳动,但是仍有一部分中国人在工资问题上不得不像欧洲雇工那样精于计算。

在这一章中,我们自始至终都在进行着比较。我们从欧洲和中国的一些看似截然不同的地方出发,最后得出的结论却是,这些差异或许并没有人们以往想象中那么大。为了论证这个问题,我们将历史事实与经济学理论糅合在一起。我们的理论模型否定了传统的观点,即中国与欧洲的工资差异主要缘于不同的家庭结构和劳动生产率。为了阐明这一理论,我们必须要审慎地思考第二个关键因素,即欧洲与中国各自内部的差异。我们认为,目前将欧洲的优势归因于核心家庭的所有理论,都没有很好地处理这一差异。但是我们并没有简单地否定任何一种理论,而是通过建立最简明易懂的模型得出了如下两个重要的结论:

第一,尽管家庭结构的差异会影响到要素市场的规模,但是却不能决定到底有多少家庭依赖于这个市场。而家庭结构给要素市场带来的差异,也并不必然影响经济的长远发展。事实上,就像我们必须抛弃“中国长久处于马尔萨斯式的积极抑制之下”这类刻板印象,我们也必须将工资和物价数据谨慎地放在特定的制度背景中进行解读。

第二,我们不应该将家庭和由其所构成的经济单位视为雷同和封闭的,而是应该如实地评估它们与市场之间的长期互动。一个家庭与市场的互动究竟有多频繁,其实取决于交易成本。所以我们认真地检视了这样一个事实:即欧洲家庭的规模一般都小于生产单位,而中国则反之。根据科斯的企业理论,这说明欧洲要素市场的容量很可能大于中国的要素市场,但是却并不能说明欧洲和中国的经济效率一定会有差异。因为为了有效地利用家族所拥有的资源,所有的家族决策者都会密切关注要素价格的变化。因此,说中国的家庭结构导致经济低效其实是缺乏实证依据的,这就好比说现代化的、高度整合的公司比不上夫妻店的效率一样。

下一章将转而探讨商业制度的差异。关于市场的重要性,我们已经说得足够多了,所以接下来应该认真地检视一下契约环境。在这一部分,我们将第一次有机会思考空间规模对于经济的影响,并重新检讨另一种对于中国经济发展滞后的通行解释——制度桎梏。在这一过程中,我们将会再次发现,中国和欧洲的制度的确是各有千秋,但也并不是造成经济大分流的充分条件。

(1) 这个假设还需要一个前提,即所有家庭的边际生产力在任何时候都是一致的。

(2) 这就好比是抛硬币的游戏。你会发现,随着抛的次数增加,硬币正面朝上的机率会接近于1/2,但是却几乎不可能使正面朝上的机率不多不少地保持在1/2。前一个事实就对应着在扩大家庭的冲击下缩小了的劳动力市场,后一个事实则对应着扩大家庭越来越多地参与劳动力市场的事实。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。