民国初年,实业救国思潮在社会传播。第一次世界大战期间,西方列强无力顾及中国,商品输出和资本输出减少,汉口的纺织、轧花、榨油、碾米、面粉、造纸以及肠衣、烛、皂等民族制造业得以快速发展,裕华纱厂、扬子机器厂、福新面粉厂、元丰蛋厂等成为民族工业的佼佼者。

经济的发展总是与政治局势的变化息息相关,面临帝国主义国家对华的政治和经济上的双重压迫,中国华资企业面临的情形非常严峻。华资资本家纷纷寄望于民族工业的发展,希望借助发达的民族工业,以民族工业产品——国货取代洋货,以收回民族市场的巨大利源。因此,自20年代以来,配合华资工商业的救亡图存,国货运动逐步走向高潮。20世纪初还在武汉市场上大量出现的洋货行、洋纱行开始失去往日的风光,而专营国货的国货公司、国货商店应时而生,逐渐成为武汉商业活动中一支生机勃勃的新生力量。

与此同时,武汉三镇逐步融合。孙中山在其所著《建国方略》《实业计划》中,把三镇放在了统一的建置之上进行了整体规划,其中商业规划为:武汉是“沟通大洋计划之顶点”,汉口是“与世界交通唯一之港”,武汉是“中国本部铁路系统之中心”,是“中国最重要之商业中心”和“中国中部、西部之贸易中心”。为武汉将来立计划,“必须定一规模,略如纽约、伦敦之大”。在实业计划中,更是点明建设武汉这个内河商埠,“东至海边,西抵汉口”。三镇的融合推动了武汉地区城市管理的现代化,随着配套市政组织的建立,基础设施的逐步完善,加上市政府对外贸易的推动,经济开始有序发展。

大汉口时代,汉口商业曲折发展,成就斐然。时势造英雄,一批工商业巨擘也在这个时代迅速崛起——地皮大王刘歆生、红顶商人宋炜臣、承建武汉大学的沈祝三等,不计其数的商业巨子在汉口发展历史中,留下浓墨重彩的一笔。

随着商业新航线的开辟,汉口的商品远销海外,武汉工商业生产制造的汉货精品连续参加多次国外举办的商品赛会及博览会,累出硕果。特别是1914—1928年间,汉货精品在国内国货展览会中夺魁,屡获国际大奖,成为国内制造业的精品品牌代称。

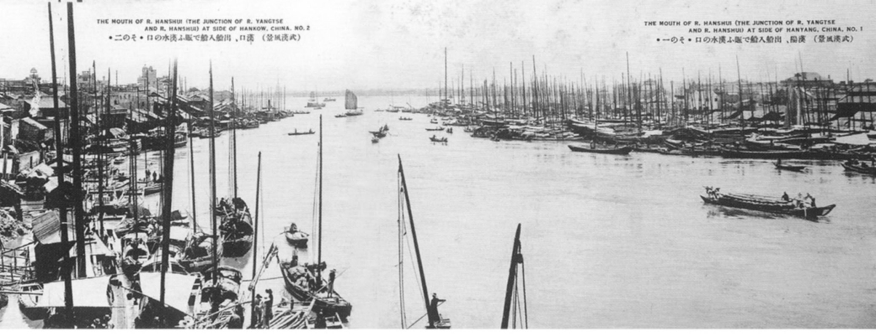

◎ 民国年间汉水入江口桅帆相连。

一、辛亥革命后汉口商业的恢复与腾飞(1907—1928年)

辛亥革命时期,汉口在清军的兵燹和火烧后受到重创,繁华的商业街市付之一炬。幸运的是,一战时期西方列强无暇东顾,商品、资本输入大幅减少,反而亟须进口中国产品。民国初年,政府颁布了大量法律法规支持工商业的发展,民族工商业终于迎来发展黄金时期。随着商业的空前发展,清末以来成立的商会在这一时期得到壮大和扩张。

(一)1911年阳夏保卫战遭兵火

1911年10月10日武昌起义爆发,清军与民军对抗,史称“阳夏战争”。阳夏战争期间,清军统帅冯国璋为与民军在汉正街巷战,下令火烧汉口镇,纵火焚烧民房。从花楼街开始,烧到满春茶园,又烧到硚口。民众救火者均遭清军枪杀。大火延烧达三天三夜,十余里繁华街市化为废墟。汉市市面萧条,人口锐减。1912年春,河口聚集之船不及往年十分之一。“满洲”日日新闻社以新闻的触觉与敏感,专门印行了1911年汉口大火明信片以反映当时大火的影响。

(二)一战期间汉口商业的飞速发展

民国年间,汉口工商业并非一帆风顺地发展,世界大势的转变与每一次的时局动荡和自然灾害,都会或多或少地给工商业造成积极的或消极的影响,这就让武汉工商业的发展有如波浪般地起伏跌宕。

第一次世界大战期间,由于西方列强忙于战争消耗大量人力物力,对中国的原料和部分商品的需求量增加,国人亦因日本的恶行而产生抵制日货浪潮,兼之民国初年实业救国思潮在社会传播,给工商业发展打下了积极的思想基础。同时,政府为笼络资产阶级,颁布了大量的有利于工商业发展的法规,民族工商业得到迅速发展。

1914年3月,北京政府先后颁布了《公司条例》《商人通例》《商人通例施行细则》《公司条例施行细则》,同时颁布了《公司保息条例》,对某些行业的公司以贷款的性质给予扶植。1914年9月12日,又公布了《商会法》《商会法实施细则》。1923年颁布《修正公司条例》,对原《公司条例》第124条、146条、147条、184条进行了修正。政府政策上对于工商业的支持,以及汲汲于保护民族资本主义发展的诚意,通过其颁布的法律法规传达给广大民族资产阶级,而张謇等绅商从中起到的沟通和桥梁作用,也在某种程度上消除了官商之间的隔膜。虽然于国家而言,尚处于水深火热之中,于商人而言,却取得了一个稳定的发展机会。

在有利的国际国内环境下,汉口的工商业迅猛发展,出现第一个建厂热潮,工厂如雨后春笋般出现,民族资本的工业,特别是牵涉民生日用的轻工业,如纺织、轧花、榨油、碾米、面粉、造纸,以及肠衣、烛、皂等民族制造业得以快速发展,裕华纱厂、扬子机器厂、福新面粉厂、元丰蛋厂成为民族工业的佼佼者。工业的发展给商业的发展提供了坚实的物质基础。

据1918年调查,汉口有182个商业行业,共有各种商店1.7万余家。其中“八大行”的140家商店年贸易额达1.06亿两,平均每家约75.7万两。商业的发展,带来了城市饮食、服务等行业的兴盛。1918年,汉口仅成衣、饮食、旅馆、医院等业就有4 850多家。[1]到了1929年,仅在汉口登记开业的商户就达到了15 192户,从业人员70 215人,资本额34 272 724元。[2]

◎ 阳夏战争期间汉正街被焚。

◎ 阳夏战争期间汉正街商业受重创。

◎ 1920年汉口港的运输民船。

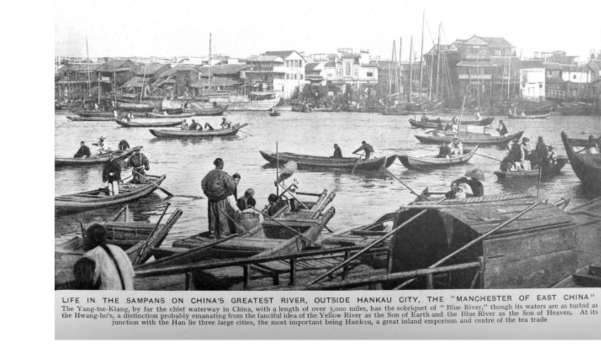

◎ 上图是1920年英国出版的People of All Nations一书的插图,图说称:汉口是中国内地茶叶贸易中心,是“东方的曼彻斯特”。

这个时期出现了典型的商人角色转变,即绅商团体的兴起。商人资本家由传统的“在商言商”的政治不自信转向“在商言政”的政治自觉,体现了民族资本主义在中国力量的壮大。

“黄金时期”对于汉口的民族资本的发展而言十分短暂,也十分宝贵,民族资本工商业在欧战忙乱的空隙中得到长足发展,并形成影响整个民国时期的经济与政治力量——绅商团体,是商业公共力量发展的一个亮点。

(三)民国年间商会走向成熟

1901年,武昌商会成立。1909年,根据清政府颁布的《商会简明章程》成立了武昌商务总会。汉口商务总会成立于1907年,虽时间上晚于武昌,但汉口商会影响大、代表性强。民国年间,商会逐渐取代了会馆公所,成为影响很大的新型的商人组织。武汉工商界巨头蔡辅卿、刘歆生、李紫云、王琴甫、贺衡夫、程子菊、陈经畲、周星堂等人都担任过商会负责人。商会在联络工商界、交流商情、抵制洋货、振兴国货及救济社会,在武汉的政治、经济生活中起着相当重要的作用。

1.汉口总商会

1915年,根据北洋政府《商会法》,汉口商务总会和工业分会改称“汉口总商会”,为会长制,商会总部设在汉口总商会。[3]在总商会大楼建成之前,汉口总商会曾在旧商务学堂、扬子街等处办公。

1920年,位于江汉路上的汉口总商会大楼建成,成为总商会的固定办公地点。由于汉口总商会的影响力,汉口总商会不仅在1935年举行黎元洪葬礼,抗战期间也为诸多战死在抗日战场上的国民党高级将领等抗战英烈举办祭奠活动。汉口总商会还实行民主选举,以投票选举方式从历次代表大会名单中选出会长与副会长。

◎ 20世纪初汉口歆生路(今江汉路)上的照相楼、槽坊等商铺。

◎ 中山马路(今中山大道)上商家云集,店铺林立。

2.买办和华商总会

买办是受洋行雇用,代表洋行与华商进行贸易的中间人。大部分买办依托洋行成为汉上巨富,又通过办实业、金融及兴建里分,成为近代汉口实业界的重要人物。后由王伯年发起,欧阳会昌、刘歆生、蒋佩林等积极响应,成立了买办自己的组织华商总会,华商总会大楼位于今江汉二路。周星堂任会长时,开始吸收实业界高层人士,包括郑燮卿、黄文植、贺衡夫、肖纯卿等,使之成为汉口工商界的最高组织。[4]

3.商民协会

1926年底,国民党汉口特别市党部商民部为保护中小商人的利益,组成汉口特别市商民协会,会员达2万人。同年,武昌也成立商民协会,汉阳于1927年成立。1927年5月28日,湖北全省总工会与商民协会联合在“血花世界”(今民众乐园)召开武汉工商联合代表大会,由湖北省总工会、汉口商民协会和汉口特别市店员总工会联合组织工商俱乐部,设置仲裁机关,调整、解决工商业户之间的劳资矛盾与纠纷。1929年进行改组,同年根据民国政府修改商会法及同业工会法,因法中有保护中小工商业者的条文,而取销商民协会。[5]

二、大革命及武汉国民政府时期商业(1924—1927年)

大革命时期由于政治局势的动荡与20世纪20年代西方资本主义列强的卷土重来,汉口商业一度又呈萧条局面。而借助大革命建立起来的武汉国民政府(1926年12月5日—1927年8月25日)未能阻止这一趋势,工商业进一步衰落。

(一)大革命时期的商业萧条

1924年大革命开始后,北伐战争的胜利掩盖了商业发展的不理想消息。直至1926年后,因政局动荡,人们不再投资实业,汉口市场百业萧条。1927年,汉口的进出口贸易陷于停顿状态,商家大批倒闭。武昌商业“已倒闭者钱业居十分之九、典当业十分之六,木业十分之五”。(据商民部对武昌总商会调查报告)汉阳倒闭厂商也达“一两百家,内中以榨油厂、机器厂、花行、粮食行、钱店等为较多”。1927年6月6日《汉口民国日报》报导,三镇总计失业人数是16 000人,革命军抵达后一跃为136 000人。

(二)武汉国民政府时期工商业衰落

1926年底,广州国民政府迁都武汉,中国大革命进入武汉政权时期。武汉国民政府制定和设想了一些发展生产、活跃经济、兴利除弊、为民造福的计划,力图恢复和发展凋敝不堪的国民经济。但严酷的事实是,在武汉国民政府当政的半年多时间里,武汉地区的经济每况愈下,以致爆发难以克服的财政经济危机,从而对武汉政府的解体和大革命的失败产生极为重要的影响。

首先出现的是工商业衰落,工人失业。武汉地处我国东西要冲,南北锁钥,扼长江和京广铁路的咽喉,自古有“九省通衡”之称。但在北伐军光复武汉时,由于帝国主义的侵略和封建军阀的压榨,工商业已呈衰落景象。全国最大的钢铁联合企业汉冶萍公司停工数年,萍乡煤矿的11 000余煤矿工厂、大冶铁矿的3 500多名铁矿工人、汉阳钢铁厂的3 000多名钢铁工人,以及武汉为该企业服务的交通运输工人1 000多人,失业达数年之久[6]。因为禁不住外国资本的竞争,许多染织工厂破产倒闭,失业工人达3 800多人[7]。像武昌纺纱、织布、缫丝、制麻四局以及省石膏总局,官矿署等官办企业,虽暂能维持,却也亏空累累,朝不虑夕。仅官矿署督办孙武管辖的东亚公司便欠债多达7万元[8]。

商业的情况也不妙。因为交通阻滞、汇兑困难,进出口贸易显著减少,不少商店因而收盘歇业。据统计,失业的工人、店员,经常处在失业状态的码头苦力、市政工人,因水旱灾害影响逃荒来的四乡农民以及各式各样的游民无产者,数达5万人。也就是说,总有5万左右的人在社会中波动着[9]。

北伐军进汉后,由共产党人和国民党左派组成的湖北临时政务委员会以及由广州迁来武汉的国民政府极力主张“尽力整理省有生产机关,规定奖励实业之切实办法”“奖励国货及土货之输出铲除关卡税局之一切积弊”[10]。但由于内争不休,这些打算只是一纸空文,实际上并无任何有效的措施。

北伐军进汉不久,一些军阀官僚和与他们有联系的产业相继停产。如汉口最大的机器工厂扬子机器厂老板关厂而逃,使770名工人失业。属于将军团的楚安纱厂,也长期关闭,1927年2月开工时,仍有千余人失业[11]。英帝国主义藉口汉口的工潮,1926年11月关闭了它在英租界的工厂,使3 800多名工人长期失业。汉口“一三”和“四三”事件后,英、日帝国主义更关闭了它们在汉的全部工厂、洋行、银行,竭力从经济上封锁武汉,扼杀武汉政府。原来属于官办的企业没收后由财政部管理[12],除詹大悲接管的官矿署略有起色外,多数企业生产都不正常。如武昌丝麻纱布四局,本与民生休戚相关,只要经营得法,利润是很大的,竟一查未能开工。等到工人生活无着,急需救济时,才决定招商承办。

值得注意的是民族资本工商业的情况。以武汉影响最大的纺织业为例,除日商泰安纱厂、将军团的楚安厂先后停业外,震华纱厂、和昌、大平丝厂也关闭。1927年3月与1926年9月相比,武昌武胜门外的申新、裕华厂各减产30%,亏损分别为2 1000余两和5 7000余两,一纱减产55%,亏损2 2000余两[13]。机器工业中,除扬子机器厂外,永昌、裕昌祥机器厂也相继停工。因为战事不断、经济萧条,人们再不愿投资建筑厂舍,不少已动工的也停下来,使许多承包建筑的营造厂以及水泥、砖瓦厂纷纷关门,1万多名建筑工人、1万多名水泥、砖瓦工人,以及与建筑行业相联系的1万多名土木、竹木、运输工人失业。商业所受的打击也很大,“扬子江冲要之汉口市场顿然百业萧条,进出口业完全受军事停阻”[14]。至1927年5月中,各大商行收盘歇业的有130多家,只剩下24家勉强开门。[15]偌大的一个汉口市,与民生悠关的米店只剩下26家!据詹大悲在国民党中央会议上估计,汉口商业与过去比较,仅为1与15之比。[16]

工商业衰落带来的失业人口究竟有多少?报刊公布的数字是10万人到14万人[17]。内部报告中,陈友仁说“将近20万人”[18],汪精卫认为“不下30万人”[19]。根据各方面材料分析,失业的人在20万人上下。武汉附近的应城县,因为石膏厂关闭以及闻名中外的府布业衰落,失业人数也达2万以上。[20]工商衰落导致大量人口不得不为劳动和生活的出路而奔波,这必然影响社会的安定,动摇武汉政府的统治基础。某位政府要员惊呼:“汉口工商业已减少了一半,如不设法,工商业停顿,革命也不能成功,政府更无法维持失业的工人。”[21]

其次,财政困难,金融紊乱。北伐军光复武汉和湘鄂赣时,那里的财政金融已濒于崩溃。湖南财政“积亏二千余万,预征田赋、有远至民国二十一二年者,预借盐税,亦已摊至民国十六年底”。江西“追民十年以后,财政屡见窘困……军阀政府穷于收刮,唯有滥发纸币之一途……革军将次克服南昌之际,江行币值,业已跌至二三折”。吴佩孚统治下的湖北,更是“库空如洗”,历年滥发名为台票的官票达7000万串,铸造的铜元六七千万元。[22]货币的滥发,必然使金融阻滞、物价腾贵,民不聊生。“湖南银行滥发纸币两千余万,结果全数倒闭……湖南人民闻着银行二字就头痛。”[23]

应付这种局面成了北伐军和武汉政府当局十分焦虑的问题。唯一解决办法是与民休息、恢复与发展生产,精兵简政,即开源节流。然而,帝国主义和新老军阀随时都要置武汉政府于死地;武汉政府内部意见不一,各行其是,无法使民众安定下来,全力从事生产,亦无力加强北伐根据地的经济基础,更无法控制日益膨胀的军政支出,维持财政金融的平衡。

三、工商业的恢复及推进(1927—1937年)

面对大革命甚至20世纪20年代以来工商业频遭政局动荡和30年代洪灾之下工商业继续滑落的重创,武汉与南京国民政府先后设立汉口市和武汉市推动汉口的市政管理、完善汉口的基础设施,使汉口的经济开始呈现有序状态。而且在各界民众推动和政府支持下、民族资本的工商业在争回利权的国货运动中恢复及推进了工商业,到民国中期商业达到国民党政府统治的最高峰状态。

(一)30年代初期商业继续滑落

进入20世纪30年代后,国内的商业受世界经济危机的影响,发展停滞。1931年大水,武汉生产停顿,商业再受冲击,商户减少2 000余户。汉口的商业贸易也极大受挫,一度出现倒退。汉口出现商业贸易的衰退现象,有三方面原因:第一,1929年世界经济危机爆发后,资本主义国家分别采取不同途径转嫁危机,中国成了列强危机的接收器和化解器。如日本曾向中国大量倾销降价商品,以脱货求现。美国则实施白银政策,动摇了中国的银本位制。汉口作为通商口岸,首当其冲成为世界经济危机所冲击的城市。

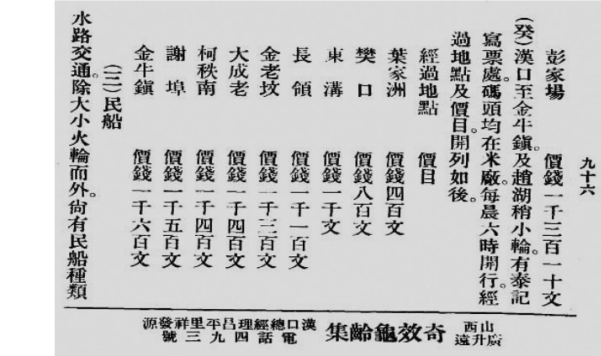

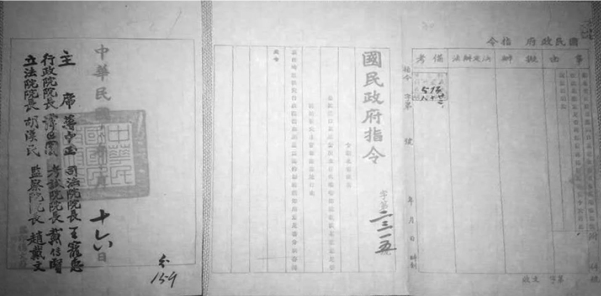

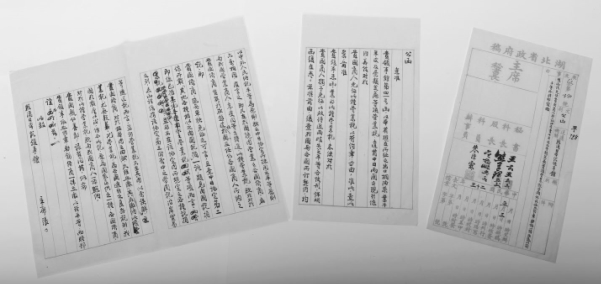

◎ 民国湖北省政府救济茶叶贸易指令。

第二,1931年的洪灾。1931年7月底,汉口丹水池溃堤,整个汉口市成为泽国。这次大水灾给汉口市人民的生命财产和社会经济造成了极其严重的损失和破坏,许多商人无家可归,商品大量损失,各种生活资料来源十分紧张。洪水还波及周边县市。1932年,汉口市没有出口商品,进口也十分艰难。[24]电影《狂流》以当年武汉水灾为背景,片中场景皆以30年代水灾真实场景拍摄,直观地反映了水灾真相。据资料记载,大水灾后的汉口,停业商户达4 000余户,约占汉口商户总数的五分之一,而未停业的商户,或因债务紧迫,或因货源短缺而半开半闭,其营业状况“仅有灾前十分之三四”。其他遭受大水灾的商业市场亦难逃一劫。

第三,汉口作为贸易枢纽优势的弱化。武汉为水陆交通的枢纽城市,是内地商业贸易的纽带,具有十分显著的地理优势。但这一优势随着陇海铁路的延伸、粤汉铁路的逐段连通和沪渝长江直航的开通而开始削弱。原来集中郑州由平汉铁路南运的陕西、河南的货物一部分改道沿陇海铁路向连云港冬运,湘粤桂货物可沿粤汉、平汉铁路径直北上,川滇货物则沿长江直航下游,在武汉往往是只停留,而不进行商业贸易[25]。

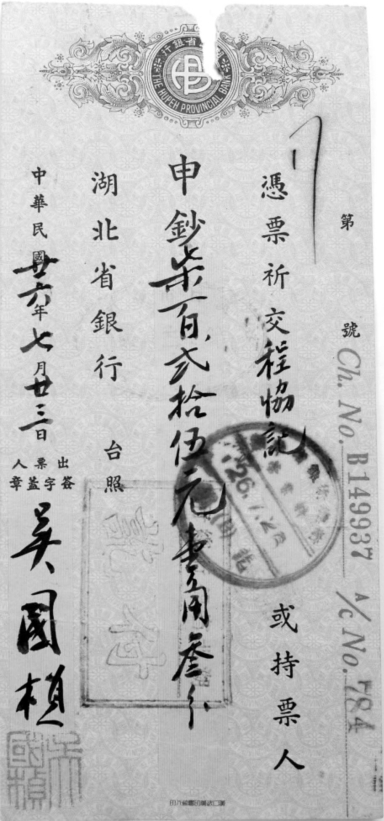

◎ 1937年7月23日汉口市长吴国桢签署湖北省银行支票。

◎ 20世纪30年代汉口民生路。

◎ 20世纪30年代,繁华的汉口江汉路。

在这些因素的交替影响下,汉口的对内、对外贸易明显衰退,大量商户倒闭。

(二)推动市政管理、基础设施及经济发展

1926年9月,汉口市建立,1927年4月武汉特别市成立,囊括汉口市和武昌市。汉口与武汉的市政组织建立,汉口与武汉的城市管理开始运作,基础设施在完善中,加上市政府对外贸的推动,经济开始回暖。

1.现代市政组织的建立

民国中期武汉城市发展具有重大意义的一件事情,就是武汉建立了现代政治为原则的城市管理体制——市政府。清末民国初,武汉在中部的经济中心地位日益彰显。也由于武汉三镇政治经济联系的日益繁密,打破原来的厅、县体制,以现代原则对三镇进行规划与管理已是势所必然。随着北伐军攻克武汉,武汉国民政府的建立,加快了武汉建市的步伐。

1926年底,国民党武汉临时中央党政联席会议宣布:从1927年元旦起,以武昌、汉口、汉阳三城为一大区域,作为“京兆区”定名为武汉,组织京兆区管理委员会。1927年4月16日,由国民党中央党部,国民政府、省市党部、省政府、汉口市商民协会、汉口市商会各推荐委员若干名共组武汉市政府。7月1日,武汉市政府直属国民政府领导,三镇合一,统一由市政府管理,武汉三镇从此纳入到现代统一的市政规划与管理中,武汉城市的社会经济发展从此迈入一个新的里程。

武汉市或者汉口市建立后按现代城市管理原则,形成市、区两级行政管理体制,市政府是全市最高行政组织,区是市政府的派出机构,设有区公所;区以下则是基层组织——保、甲。市政府由市长负责全面管理事务,政府由专门职能部门——局组成,局下设室、科、处。各局分别负责管理城市治安、税收、土地规划、教育、卫生、社会保障、工商行政、公用事业、文化娱乐等事务。各局分署办公,直接向市长负责。

◎ 武汉行营成立。

与市政府平行的还有民意机构与立法机构、审判机构。当时汉口市的民意机构与立法机构是汉口市参议会,分别由各阶层、各界别代表人士组成。司法审判机构则有地方法院、汉口地方法院检察处,武汉特别刑事法庭等组织。

汉口建市后第一任市长为刘文岛。刘文岛(1893—1967年)字永清,号苏尘,湖北广济人,青年时考入保定陆军军官学校,后投身辛亥革命,“二次革命”失败后留学日本。入早稻田大学学习,后又入巴黎大学政治学系深造,获博士学位。1926年10月任汉口市市长,旋任汉口特别市市长。他在市长任内,倡导地方自治,组建临时参政会以广纳各阶层对市政建设的意见,对现代城市管理与汉口市政建设多有兴革。他主持修建汉口中山公 园,将官办“新市场”设为民办的“民众乐园”,倡议在市中心修建民生、民权、民族三条马路,在三民路口铸造孙中山铜像,对汉口市政规划与建设大力整治,整修江汉下堤、张公堤。撤除长期影响市容卫生的江边吊脚楼,兴修沿江大道,兴修全市的下水道,清除浮棺,提倡火葬,修建公共厕所,提倡公共卫生等等。刘文岛兴利除弊,将现代城市建设与都市生活引入武汉,对推动武汉的社会开放与城市发展颇多助益。

◎ 汉口建市后第一任市长——刘文岛。

继刘文岛等之后的市长吴国桢,也是一位留洋博士。吴国桢(1903—1984年),字峙之,湖北建始人。1921年官费赴美留学,先后获得普林斯顿大学硕士、博士学位,1932年任汉口市市长,继续推行前任的新市政计划。建成中山公园、市医院及防洪与沿江大道等重大市政工程,倡导建立现代文明生活,创办汉口市民运动会及各种体育健身活动,制定鼓励出口的经贸政策,对民国中期的开放与社会经济发展产生了积极的推进作用。

2.市政基础设施的完善

这一时期城市道路交通建设也取得较大的进展。武汉市内街道和进出口公路在民国前期已有较多建设,此时则相继建成或通车。1930年,汉口的主要干道——后城马路进行了一次大规模的改造。由碎石路改为沥青路,同时拆除两旁房屋以扩宽马路。还翻新了相连的横街——友谊路、自治街、前进一路等27条街道。沿江大道江汉关至王家巷一段以及连通沿江大道与后城马路的民权、民族、民生路也相继建筑完工,汉口的主要交通干道大体形成。

民国初武汉的市内交通以人力车为主要运载工具,1927年武汉三镇总共有4 435辆人力车,民国中期人力车不断增多,1938年高达10 997辆,以此为业的人力车夫达到3万余。除人力车外,1933年武汉有马车200辆,专门载客服务的车行57家。汽车进入城区交通领域是在民国中期,1928年,市政委员会决定在汉口筹办公共汽车。1929年成立公共汽车管理处,由市政府秘书长兼任处长,市工商局专职管理。随后正式开辟硚口至六合路、观音阁至老圃两条线路,当时日客运量达到1.1万~1.4万人次。至1931年底,武汉有营运客车31辆,公共汽车成为市民出行的重要交通工具。

◎ 20世纪30年代,汉口码头船来船往,商贾云集。

市外交通事业也颇有进展。在水运方面,民营江、河航运公司发展迅速,有长江、汉水及其支流通向全国各地的航线共计74条。1936年在汉口注册的国有、民营航运公司有276家。轮船411艘,总吨位达13.4万吨。铁路交通则随着湘鄂铁路的通车而有所拓展,原来京汉铁路设备及营运也有所改善。1936年4月,粤汉铁路全线通车,从此改变了武汉交通运输以水为主的格局,铁路、水路成为武汉对外联系的主要通路。

值得一提的是,民国中期,武汉航空业开始兴起。1929年交通部航空筹备委员会成立沪蓉航空管理处,并组建中美合营的中国航空公司,经营汉沪、汉粤、汉宁3条航线,1934年增加欧亚航空公司后,武汉航线达到15条,可直达北平、太原、洛阳、西安、郑州、长沙、南京、上海、重庆、桂林等大城市及香港地区,武汉又成为中国内地航空中心。

邮电通信事业取得长足进步。1931年,武汉市区邮政局、所共有21处,汽车、航空邮路总长达5 000多公里,沪汉、汉渝轮船及平汉、粤汉铁路干线的邮路位于武汉,湖北邮务管理局成为全国重要邮件经转局。1931年设立了汉口邮政储金汇业局,次年,邮政业务扩展为函件、包件、储金、汇兑、人寿保险及代理6大类40多项。武汉市内电话发展迅速,1917年武汉建成电话大厦,内装3 300门先进的复式共电式交换机。从此,武汉有了统一制式电话。1933年,交通部在武汉电话总局及分局换装8 500门的自动电话交换机,当年电话用户达4 329户。1935年,汉口开通省内长途电话业务,1936年底,又建成长途国内电话,使武汉与13个省42个大中城市直接连线通话。

其他如教育、文化、出版等项事业也获得了一定发展。总体来看,民国中期武汉城市建设与社会发展较之以往均有不同程度的进步,武汉在现代化的转型进程中又向前迈进了一步,城市的基础设施进一步建立健全,武汉作为中国中部特大城市的角色地位进一步彰显。

3.经济的发展

武汉建市以后,武汉对外政治、经济、文化等方面的事务都由市政府及下属社会局负责,应该说对外贸易活动,对外交流活动更多地纳入国家统一规划管理的范围。民国初期的特派员公署被撤销,地方对外政治文化交涉事务由国民政府外交部总理,市政当局具体执行。而洋务会审公所也撤除,有关武汉华洋冲突,华界与租界的诉讼纠纷也转由三个特别管理区委员会处理。随着德租界、俄租界、英租界的收回,武汉在市政规划与建设上更趋统一,原来华界、租界的判然有别已渐渐为华洋融合所取代。

在新型的城市行政组织——市政府的领导下,武汉对外经贸活动有序地进行着,1929年5月,汉口商品检验局成立,这是武汉对外贸易史上第一个由中国人负责管理进出口事务的机构,专门对外国进口商品进行检验。该局设事务处、棉花检验处、桐油检验处、化工工业品检验处、牲畜产品检验处,全面检验经江汉关入境的各类商品。1934年,汉口商品检验局又作调整,局下设事务、检验两个处。检验处下设农作物品检验组(分设茶叶、芝麻、麻类研究等室),化学工业品检验组(分设火油、植物油类、委托化验研究等室),牲畜产品检验组及抽样组,分别对进出口各类商品实施出入境检验。汉口商品检验局又设万县、沙市、武穴、重庆、长沙检验分处,实际上成为长江中游地区进出口商品检验的中心机构。

民国中期以后,武汉的对外经贸活动更多地被纳入政府管理的轨道,此前武汉规模巨大的对外贸易多为民间贸易,外国洋行是操控武汉国际市场的主角,华商则多以民营贸易公司的身份与洋商发生进出口贸易关系,政府基本上不参与或参与很少。自武汉建市以后,这种民营经济与以市场为主的贸易形式开始有所变化。汉口市政府除成立商品检验机构对进出口贸易实施管理外,还由社会局出台一系列政策法规对进出口贸易予以指导监督与调节,还组织国货展销会、新兴产品推介会向外商洋行展示民族工业产品,以促进出口贸易,并派出有关人员到欧美各国考察商情民情,为中国出口商提供一定的信息咨询。总之,政府有意识地介入汉口的对外贸易活动,在武汉对外贸易活动中开始扮演着越来越重要的角色。

抗日战争爆发前,汉口市政当局还多次接待欧美各国商务考察团,借以推介武汉国货产品与农副土特产品。从1929年至1936年,汉口市政府先后接待过日本商务考察团、德国实业考察团、美国经济考察团、德国远东经济考察团、英国驻华经济专使等团体和个人十多批次,组织这些团组多次参观考察武汉大学、武汉第一纱厂、既济水电公司,并安排与武汉商会有关人士进行商务会议,以增强武汉商界与境外商界的联系,推动武汉对外贸易的发展。

这一时期武汉作为中国政府的临时陪都,其政治功能得以强化。由于武汉本身已具备的较为先进的市政设施与完善的城市功能,由于武汉作为开放型中心城市的历史地位与影响,使它作为临时陪都时不仅较好地完成了作为抗战的政治经济中心的历史使命,而且在争取国际支持,扩大中国人民抗战的影响,广泛联络国际社会等方面也发挥了出色的作用;使它一度成为中外政要齐聚,各国人士咸集,抗战外交活动频繁的,令世界瞩目的抗战政治中心。

(三)国货运动下工商业的恢复与繁荣

20世纪20年代,帝国主义国家恢复一战前对中国的经济侵略,使得曾在一战期间迅速发展的中国华资工商业重新步入困境。1913年,中国进口商品总值是416.2万美元。1921年是668.7万美元。1922年是784.4万美元,1924年是824.8万美元。[26]外货大肆倾销的同时,帝国主义国家增加对华投资,在华开办的企业,1895—1920年为56家,平均每年2家,1921—1930年为54家,平均每年5家。[27]面对帝国主义国家的经济压迫,中国华资企业逐步破产,为了挽救实业,自20年代以来,中国人民不断掀起国货运动,配合华资工商业的救亡图存。

◎ 1931年大水期间金城银行门脸上挂的汉口市国货合作社条幅。

◎ 20世纪30年代,挂满广告条幅的汉口商业街。

◎ 民国老汉口白铜质大扳指。

◎ 民国汉口著名老字号“姚春和”出品黄铜文具盒。

◎ 汉口达仁堂药店出品专用蒸人参汽锅。

◎ 民国汉口陈太乙白釉大罐。

◎ 老汉口药店国货品牌。

◎ 1934年,民国湖北省政府驳回日本领事馆要求免征出口桐油、茶叶、牛羊皮及蛋品、芝麻等项营业税的公函,称“绝无单独免征可言”,“一律照缴,以符平等”。

◎ 老汉口铜器杂件。

社会各界努力推动的国货运动也获得了国民政府的支持。1928年4月20日,国民政府发布通令:“海通以来,外货充斥、经济压迫、源涸流枯、国人触目惊心,咸思补救,权衡利害,应以提倡国货为先。”通令还规定了五项提倡国货的制度。在提倡国货的文令中国民政府特别要求政府机关带头购用国货。1928年6月9日,政府通令:“如有适用之国货而仍购用洋货者,应以不经济支出论事。”目前“国货可代洋货者正多,各机关所用物品应即尽量采用,以资提倡,振兴实业”[28]。

国民政府还用各种形式宣传国货运动,创办国货陈列馆,设立国货展览会,用国货成果来扩大国货的名声和销路。1928年秋,“工商部率先在上海设立中华国货展览会,继之而起,有流动展览会,有武汉国货展览会,有河北展览会”[29]。

1930年,国际金贵银贱,对使用银两的中国不利,国民政府认为国货运动有助于阻止银价的继续下跌,采取了两条措施:一、关税改征金币;二、振兴国内工业生产,发展对外贸易。

由于华资资本家的不断吁请,也为了保护国货运动,国民政府改订了新的关税条约。通过改订关税,改变旧有的均一税制,成为差别税制,将进口货物分为不同等级,按不同的税制征收关税。国民政府1928年12月通过《梅关进口税税则》,把进口货物分为7类,其税率差别为7.5%至27.5%。1931年1月又将进口货物分为12类,最高税率提高到50%。1932年5月更把最高税率提高到80%。还有1930年1月,实行关栈制度、领事证单标记办法,“含有保护产业,限制输入之用”[30]。同时,“采取奖励出口之政策,修订出口税则,对于原料品及制成品,在国外市场推销最感困难者,酌量免税减税”[31]。所以,“民国十八年,裁厘改税,施行固定税率以来,我国工业有相当之发展”。[32]向来占进口商品第一位的棉纺织品,进口量锐减,便利华资纺织工业的发展。

在武汉的长期开放下,武汉民族工业得以引进、学习、借鉴洋商洋行及其工厂的生产管理技术、观念与经验,也正是在开放的环境下,武汉工商业者的民族意识与实业意识被激发与唤醒,在长期的华洋互市中,武汉的民族工商业者深切感受到西方工业文明的巨大优势,深深体会到西方现代工业产品在市场中造成的巨大冲击,也深切体会到中国由于工业的落后而导致市场竞争的劣势以及由此导致的中国市场利润的外流。他们纷纷寄望于民族工业的发展,希望借助发达的民族工业,以民族工业产品——国货取代洋货,以收回民族市场的巨大利源。因此民国时期武汉民族工业的发展有明确的取代进口取向。当时民族工业的投资兴办者大多为从事进出口贸易的商人、买办、金融资本家。他们在与洋商行的贸易交往中切身感受到由于民族工业的缺失,中国巨大市场利润的外流,因而他们投资工业的动机正在堵塞漏卮,挽回利权,即通过发展民族工业,用国货与洋货竞争,最终以国货取代洋货之进口。把长期流失的市场利润争夺回来。这种进口替代的工业发展诉求在周恒顺机器厂的产品宣传词中得到了明白的表述:“国人细听,利权须争,我邦能造,不购外人,由知此意,方称国民,专买洋货,奴隶性情。”

民族工业以替代进口为目标的发展诉求,还表现在当时工业的投资领域与工业建设的实施效果等方面。民族工业投资建设最多的纺织、轻工领域往往是洋货倾销最多、利润外泄最巨的领域,如棉纱、棉布早先为英国产品所垄断,继而为日货所充斥,而肥皂、火柴、面粉,一直以来也是洋货独占的天下。民国时期武汉民族工业的投资大多指向这些领域,如武昌第一纱厂、裕华纱厂、震寰纱厂、申新纱厂、太平洋肥皂厂、祥泰肥皂厂、楚胜肥皂厂、福新面粉厂等均兴建于此时,其替代洋货的发展目标是显而易见的。从实际效果来看,民族工业替代进口的效应是明显的。在民国时期的武汉市场上,洋货的倾销局面虽然依然如故,但较之以前,已有所改观。当时国产的棉布、棉纱、肥皂、火柴开始与洋货展开激烈的竞争。20世纪初还在武汉市场上大量出现的洋货行、洋纱行已开始失去往日的风光,而专营国货的国货公司、国货商店应时而生,开始成为武汉商业活动中的重要力量。

虽然1931年发生洪灾,对初有起色的工商业造成重创。但大水之后,武汉商业缓慢复苏,至中期进入国民党统治时期的最高峰。据1933年汉口市政府社会局的调查,当时符合实业部工业法规定的工厂有三四百家,工厂总数约为500家,工人约为5.7万人,工业登记资本额为3 000万元。至1936年,武汉(主要指汉口)工厂数约为528家,资本额增至5 148万元。1936年全市工业产值约为2亿元。[33]《1937年湖北年鉴》记载,当年三镇有大小工厂516家,汉口有408家,武昌58家,汉阳50家。这些工厂含水电、冶炼、化工、轻工、纺织、机器、电器、木材、食品、军火以及交通等各个门类,发展较快的属纺织和面粉企业,分别有纱厂6家和面粉厂7家。南洋兄弟烟草公司和水电等公用事业利润很可观,甚至重工业和机械工业的发展也非常迅速。此外,汉口商户数量大增,直接对外贸易总额达4亿多元。从数值和质量上看,民国中期武汉的工业经济较前期有较大发展。

四、沦陷时期的商业(1938—1945年)

1938年10月25日,日本侵略军突破中国军队防线冲入武汉市区。27日,除法租界外,武汉全部被日军占领,从此进入长达7年的沦陷时期。武汉沦陷之后,日军在武汉为达到其以战养战的目的,在经济上采取了疯狂的殖民掠夺以支持华中、华南侵略战争。其中对战略物资的掠夺与垄断,对农产品采购的统制,对工业的侵占,对商业的统制及物资配给等措施给对汉口商业造成了重创。正值工商业危难之时,汉正街三镇市场形成。

(一)日商的掠夺与垄断

武汉沦陷期间,日商大肆掠夺、没收华商资产、房屋。在武汉及周边地区建立如泰安纱厂、日华油厂、日华纺织株式会社、华中烟草株式会社、三并火柴厂等大量的军事、民营企业,成为日本在华中的经济中心。同时,日商在汉口大肆掠夺各类资源,把从长江沿岸城市搜刮来的棉纺品、香烟、肥皂、铁钉、白药等,尤其是矿砂等资源全部运回日本。并在很多行业实行垄断,并控制了金融业,大量发行“大日本帝国军用手票”,以转嫁战争成本。

沦陷期间,日商在工商业中具有垄断地位,致武汉工商业被日商三井、石土冢、大昌、吉田等洋行所控制,民族工业举步维艰。棉花、桐油、牛皮、杂粮、油脂等传统进出口贸易一落千丈。

(二)日伪对农产品采购的统制

沦陷期间,运经武汉的各种农产品均遭到日军疯狂的抢掠。日军占领武汉初期,对农产品收购采取的是临时性的办法,武汉实力较强的14家商社组成军需米谷组合,这些商社利用高价政策,诱使华商从武汉周边收米来汉[34]。此后几年,因战祸牵连、农业荒芜,特别是欧战爆发后,为了实现对战略物资的掠夺,日伪政府颁布了一系列的统治法令,成立专门机构,对各种农产品的收购、运输和销售实行严格控制。当时日本华中军部规定,将矿产、棉花、布匹、油料、苎麻、牛羊皮、猪鬃、桐油、生漆、羊角等一律列为军用专卖品,只能由日本洋行代军部收购。此规定一出台,日本洋行立即压低价格强行收购各类战略物资。例如:战前武汉细绒棉花每百斤32元,日本洋行压价为27元:胡麻原每百斤25元,压价为22元。其余各类战略物资收购价格均只有战前八折左右。1941年6月28日,伪汉口特别市政府颁布《调查汉口特别市内现有米粮办法》,实行粮食统制。同年8月,伪政府又制定了《管理米粮对策》,规定全市之米店统一集中在姑嫂树、杨家河、巴江三片集中经营,各轧米厂均应加入公会成为会员,由公会集资统一收买稻谷,严禁自行买卖,各米店依据计口售粮制度按限价配售。[35]日军通过颁布此类法令彻底控制了武汉沦陷区的米粮农贸市场。若以1937年武汉农副产品集散数量的三分之一为日本每年强购的数额计,武汉沦陷7年,日本侵略军通过日本洋行掠夺武汉的棉花约469万担,胡麻约56万担,生漆约8.4万担,桐油约231万担,羊皮约700万张,茶叶约21万担,猪鬃约3.5万担。[36]

◎ 沦陷时期武汉市民生活一景。

(三)日军对工业的侵占

武汉作为华中地区的工业重镇,原拥有较发达的工业,市内建有大量生产水平较高的钢铁、纺织、机械等制造加工企业。据1936年《湖北年鉴》记载:武汉当年开工的民营工厂561家、资本4700万元,公营工厂20家抗日战争爆发后不久,大量工厂西迁,待到武汉沦陷时,市内只剩下一部分无力迁徙的中小企业。据统计,日军占领武汉时,武汉工业迁徙的占57%,被敌机轰炸的占12%,来不及迁徙的工厂被国民党主动破坏。[37]日军入侵武汉后,立即强行霸占了残留在沦陷区内的厂房和设备,例如汉口扬子江机器厂、汉冶萍汉阳铁厂等,都成为日军生产军事设备的基地。此外,武汉楚胜火柴厂设备为日军“三井火柴厂”占用,金龙面粉厂成为日军的军粮加工厂,原水电厂也被日军侵占。日军残暴的经济垄断造成武汉在沦陷时期原料短缺、经济发展停滞,整个武汉陷入一片萧条。

日军对武汉沦陷区工业资源疯狂榨取,为了长期有效地支撑侵略中国和太平洋战争的物资需求,日军依靠武汉一部分工业的基础,恢复原来各工业的生产,促进经济增长。日军通过强制合并、调整等手段,相继成立了华中电力股份有限公司、日华纺织株式会社、日华制油厂、机器红砖厂等。在此期间,日本政府仍然谨守“以战养战”的策略,伪武汉特别市政府当时通知,武汉各业恢复必须中日合营,紧紧为军需服务。据日本汉口工商会议厅统计,1942年曾“复兴”工厂133所,约为战前工厂数的25.6%,年产额为战前的15.8%,工厂集中分布在汉口三民路以上的“难民区”,产品主要供给军需。[38]截至1945年8月,日军在武汉地区建有军事工厂和仓库100余个。[39]

(四)日军对商业的统制及物资配给

日军对武汉地区的贸易的统制首先是从统制武汉的航运业开始的。在武汉地区,日军成立了“武汉航运统制组合,其成员为东亚海运、中华轮船、上海内河汽船、武汉交通、双龙洋行”。[40]就这样,日本商社将武汉地区的运输业强制性地控制在自己的手中。中国的民船则另外成立武汉地区民船公会,由日人控制,从事内河、港湾运输。此外,贸易许可证制度也限制了贸易的发展。1939年1月,日军宣布不打算将长江沿线的贸易开放。日商欲独占武汉下游长江沿线的贸易利益。早在1938年10月,日军便制定了《华中方面占领地域一般商品出入境取缔规定》。[41]规定将物资区分为4种类型:军用物资统制且严禁搬运;统制物资由日本军方指定的日本商社经营;利“敌”物资,禁止向国统区和解放区搬运;以及对日供给物资。[42]这一命令于1939年得以部分实施,[43]之后,日方又规定:“武汉与上海之间超过1000元以上的货物往来必须有日军发放的许可证方能运输。”[44]太平洋战争爆发后,日军从海外获得物资越来越困难,粮食短缺,而日军的战线拉长,供应增加,对武汉地区的统制政策也愈加严厉。日伪于1941年9月成立中央物资统制委员会,[45]从而改变了原有的贸易统制机构多元化的格局,开始了对物资的统一统制。

1942年3—6月汉口商品限价表 单位:担/元

数据来源:李泽兰编:《武汉抗战史料选编》,武汉市档案馆、八路军武汉办事处旧址、武汉图书馆合编,1985年版,第412~413页。

实施物资的配给是和物价的管理同时进行的。配给开始后,各业主要商品组成配给组合,由于物资缺少,致使享有配给之权的商店容易获利,投机盛行。汉口特别市政府令自1943年5月1日起除卷烟外其他行业的配给许可证一律停发。[46]

(五)汉正街三镇市场形成

沦陷时期,汉正街三镇茶楼下的菜市场,成为经营小百货商品为主的三镇市场。摊户多从帝主宫转来,由于继承帝主宫“各专一业”的经营方法,不因其他商品赚钱而变更经营品种,价格随行就市,薄利多销而勉强维持。三镇市场为同行大批发户推销商品,也藉大批发户赊销解决资本不足。1944年毁于美机燃烧弹,两月后复业。

五、抗日战争胜利后的商业变化

抗战胜利后,官僚资本通过接收日伪银行、铁路、矿山、航运和公共事业,掠夺民族工商业,并垄断武汉地区的重要工业部门,他们发行金圆券,引起抢米风潮,操纵市场,统一棉布市场,进行棉纱、金银、粮食等投机活动,加上美货大量倾销,致民族资本经营渗淡。加之高利贷和各种苛捐杂税,商铺倒闭成风,商业危机加剧。1949年3月21至4月30日武汉解放前夕,商店倒闭者达1 000余家。

(一)接收日伪资产与民族工商业

抗日战争胜利后,国民党借接收之名大肆劫收。1945年8月20日,湖北省政府发出“安民告示”,并决定“敌伪武汉各种事业,除军事范围外,余如文化事业、广播电台、金融电台、金融机构,及其有关之经济建设事业,民用卫生事业等,均由本府主管各厅负责接收”。[47]于是日伪省政府所属139个单位,110亿元的资产全部由湖北省政府接收。[48]湖北省政府共接收日伪工厂103个,资产在80亿元以上,其中交中央的11个单位,交省营的56个单位,交市政府的3个单位,机器设备拆迁集中保管的20个单位,发还民营的仅仅5个单位。[49]据统计,1946年汉口民营商店由8月的近2万家减少到10月的1.7万家。截至1946年底,武汉市商店倒闭总数达1.62万家,失业人口达3.14万人,亏损金额达319 760万元;武汉大小棉纺织厂关闭75%,大小烟厂关闭90%。内战爆发后,美国以援华为名义,在中国大肆进行商品倾销,给民族资本主义工商业以毁灭性的打击。同时国民党为了支持内战,对民族工商业乱摊滥派。“国民政府设立救济特捐委员会,特捐总额10万亿元,以100亿元以上的资产所有者为募集对象。武汉市分配税捐5 000亿元,至8月1日止,汉口区收到2 100亿元。”除此之外,国民党为了弥补财政亏空,滥发纸币,造成了恶性通货膨胀,致使武汉的民族工商业举步维艰,开工生产还不如囤积物资有利可图,因此大量的民族资本家都转向商业投资,武汉的工业大大倒退。据武汉工业会1949年3月调查,武汉共有私营工厂、作坊3 100余家,近半数停工,机器工业又受原料、销路的影响,其生产的凋零、破坏尤为明显,1949年1月即全部停顿。[50]4月,解放军渡江前夕,武汉针织业已倒闭五分之四,仅存的一家棉纺厂,武昌第一纺织股份有限公司已停产,汉口的百余家烟厂停了90多家,就连一日不可缺少的碾米行业,也在210家中停了50多家。[51]所谓“工业汉阳”,仅剩下油厂、纸厂、瓦厂、机器厂等10户左右的私人小企业。

(二)美货泛滥

抗日战争胜利后,国民党垄断了武汉的棉纱、茶叶、猪鬃等进出口贸易。为了获得美国的支持,国民政府采取鼓励进口日用必需品的政策,1945年11月,国民党同美国签订了《中美友好通商航海条约》,美国在中国享受片面最惠国待遇。1947年10月,与美国签订了《中美参加国际关税与贸易一般协定》,对美国110种商品减免了进口税。美货如潮水般涌入,即使国货商场内也充斥美货。1946年11月15日,《新湖北日报》读者来信:踏进国货公司的大门,就仿佛置身于电影里看到的美国百老汇商店。……没有一样不是同在江汉路上美式商店里看到的一样。可见在国民政府权力的干预下,美货在实质上已经取得与国货不相上下的地位。国民政府的优惠政策使美国在华投资占外商投资的总额由1936年的8%上升到1948年的80%。据《江汉关年报·贸易报告》记载,1946年从外洋驶入汉口港的货轮共有4艘,1107.2吨,全部是美国打着联军旗号向武汉倾销的战后剩余物资。1947年1月到11月,美国向中国输入大量“救济”面粉,输入华中地区多达84 226吨,相当于武汉面粉加工业年产量的128.6%。华中地区,从城市到乡村,“价廉物美”的美国面粉无处不有,武汉面粉加工业陷入严重危机。

(三)统一棉布市场与抢米风潮

1945年抗战胜利后,各匹头店纷纷复业,11月在涂家巷形成棉布市场,称汉口市统一棉布市场。场内商户约280家,或零售,或批发,或开剪零段批发,或专营阳逻、黄冈等地出产的白、色土布,或专营国货匹头,或外国机织布与国货兼营。由于经营同业品种、营业方式各不相同,各店相互补充,品种齐全,间或有急于求现薄利推销低于市价的商品,因此,非常适应一般乡脚肩贩小本经营者进货批量小,需配花色多的需求。1953年市场被取缔,人员转入绸布业公会。

1948年9月,国民政府发行金圆券。市民对金圆券没有信心,争相购物以保值。此时,官办汉口碾米厂又到武汉周边设庄套购谷米,垄断粮源,致粮荒加剧,终致人心大乱。位于武昌彭刘杨路的永济机器米厂门市部即遭哄抢,为平息抢购风潮,政府曾发布告,也曾枪决两名抢米者,企图平抑抢米风潮。

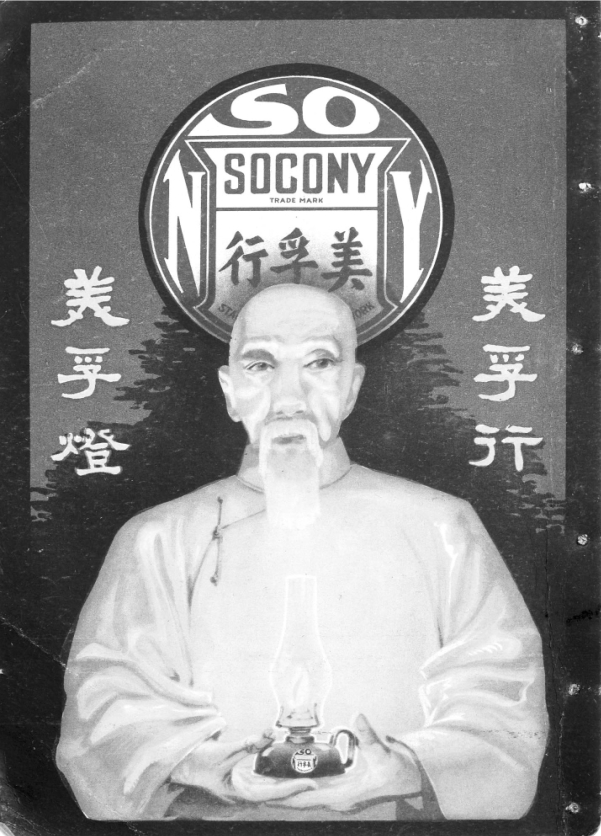

◎ 民国汉口美商美孚洋行广告。

◎ 1947年美货泛滥中,武汉中国国货公司职员坚持出售国货。

六、大汉口时代汉口商业的成就

大汉口时代,汉口商业曲折发展,成就斐然。时势造英雄,一批工商业巨擘也在这个时代迅速崛起[52],在汉口历史中,留下浓墨重彩的一笔。此外,由于战争带来了城市道路建筑的毁坏,废墟之上,新商区和新商业名街的开始形成,给城市增添了新的活力。随着商业新航线的开辟,汉口的商品远销海外,并多次在商品展会中取得佳绩。

(一)工商业巨擘产生

近代以来,得益于时代的风云际会,武汉成为“驾乎津门,直追沪上”的现代都市,一大批精英人物,在武汉的工商业领域中纵横驰骋,各擅胜场,终成为武汉工商界巨头。如刘歆生、宋炜臣、徐荣廷、苏汰余、李紫云,刘鹄臣兄弟、李国伟、周文轩、周仲宣、贺衡夫、周苍柏等等,都初创有成、颇具规模。只要翻阅武汉历史,他们总会在某个阶段、某个领域中突现,告诉我们历史的过往。他们的经历就是武汉近代民族资本崎岖坎坷的发展轨迹。(www.daowen.com)

以下介绍房地产业、水电业、纺织业、营造业、金融业、航运业、机器业等几个主要领域的工商业巨擘。

1.房地产业的刘歆生

刘歆生(1875—1945年),名祥,字人祥。汉阳柏泉(今属武汉东西湖)人,信奉天主教。幼年替人放鸭,因会说法语而成为法商立兴洋行买办和东方汇理银行买办。清末,刘歆生敏锐地看到汉口的发展必定需要大片土地,遂采用在四周竖立旗竿、然后坐划子沿旗竿连线、按划桨次数计算价格的办法,低价购进后湖一带大片土地。1905年张公堤建成,荒泽变良田,刘歆生拥有上自舵落口、下至丹水池、西起张公堤、南到铁路边的汉口大片土地、歆生路,与歆生路垂直的歆生一、二、三路(今江汉一、二、三路),伟雄路(以自己的儿子名字命名,在今南京路北段),以及后城马路上的两旁铺面和生成里,歆生路口的“刘园”、西园、西商跑马场和华商跑马场。人称汉上“地皮大王”。据说,晚年的刘歆生曾在黎元洪面前自诩:“都督创造了民国,我则创造了汉口。”[53]刘歆生投资建设了众多的里分,其中生成里是汉口最大的里分,伟英里则是刘歆生以自己女儿的名字命名的。江汉关大楼的地基亦是刘歆生办的填土公司填的,当时设置有专门运土的铁路一直通到姑嫂树。

◎ 刘歆生和儿孙们的合影。

2.水电业的宋炜臣

武汉地区租界和华界的电力事业均始于1906年,当年的汉口,英商、德商、日商先后开办电厂,唯有华商宋炜臣创办的汉镇既济水电公司办水厂、修水塔。故华界先于租界使用自来水,且租界用水也全部依靠既济供给。

宋炜臣(1866—1926年),字渭润,浙江镇海(今属宁波)人。宋炜臣出生在一个贫寒的家庭里,15岁起就在镇海庄市街上的一个商铺当学徒。1882年的一天,上海大买办叶澄衷回家乡祭祖,在宋炜臣当学徒的商铺买祭品,由于匆忙中,叶澄衷付了钱就离去了。宋炜臣发现后,拿着叶澄衷多付的钱,追了出去,把钱还给了叶。宋炜臣的朴实诚信给叶澄衷留下了深刻印象。不久,叶返回上海,便把宋炜臣带回上海。从此,宋炜臣靠诚实守信改变了人生,也给大汉口增加了浓墨重彩的历史篇章。[54]1896年,宋炜臣携巨资来汉,结识总督张之洞。因创办了燮昌火柴厂等实业,被张之洞称为“有为之士”。1898年起,宋炜臣出资筹办了汉镇既济水电股份公司。1906年8月,大王庙河岸电厂供电,2万余盏电灯让汉口的夜晚一片通明。1909年4月,宗关水厂开始供水。

◎ 宋炜臣

1909年7月,宗关水厂正式供水之初,在汉江里挑了几千年水的市民,看着水龙头哗哗流出的水,闻着加氯后有细微异味的水,根本不敢饮用。怎么才能让市民饮用这洋机器里出来的水呢?宋炜臣决定乘轿从既济水电公司出发,有意招摇过市,至汉正街供水站,当众拧开水龙头,接满一杯水后一饮而尽,自来水遂被市民接受。从此,汉口成为全国首先使用自来水的地区之一。[55]

阳夏战争时,宋多方奔走,将水电两厂划出炮线百丈之外。战后,宋向日本金融机构借贷,快速恢复水电供应和扩大生产。第一次世界大战时,外汇暴跌,宋趁机筹资购买日币,偿还了全部日债。宋有“汉镇第一巨商”之称。

3.纺织业的李紫云与徐荣廷

第一次世界大战期间,武汉近代民族纺织工业迅速发展,开办了第一纱厂、裕华纱厂、震寰纱厂和申新纱厂,使武汉成为仅次于上海的近代纺织工业基地。

李紫云(1867—1927年),名凌,江夏县城(今武汉武昌)人。依靠经营烟土拥有巨额资本。1914年,邀约巨商程栋臣、程拂澜兄弟等人合股创建汉口第一纺织股份有限公司(简称“第一纱厂”)。并选厂址于武昌曾家巷江边,1915年,华中第一个民族资本建立的纱厂——第一纱厂破土动工,李紫云被推为股东会董事长兼总经理。[56]从此,他的命运和纱厂紧紧相连,也终因纱厂经营问题忧愤成疾,于1927年投井身亡。

徐荣廷(1857—1949年),名笃伦。江夏县城(今武汉武昌)人。是中国近代纺织工业的奠基人之一,被誉为湖北近、现代史上的“纺织大王”,他和李紫云都是江夏人,故江夏有民谣“东乡出了个李紫云,南乡出了个徐荣廷”。[57]他留在武昌的有裕大华公司,留在汉口的有永利银行旧址(即红旗大楼)。

4.营造业的沈祝三

沈祝三(1877—1940年),名阜珊。浙江鄞县人。1904年,奉上海协盛营造厂之命,来汉口主持英商太古洋行一号仓库的承建施工。此后又承建平和打包厂等多项工程。1908年自办汉协盛营造厂,在长达几十年的时间里,与英国设计师海明斯互助合作,完成了英商太古洋行仓库、汇丰银行、救世堂、景明大楼、日清轮船公司、日信洋行、隆茂、利华打包厂、武汉大学、中国国货公司、汉口总商会大楼、梅神父医院、福新面粉厂、武昌第一纱厂等56座优秀建筑的施工与建造。[58]所以,汉协盛在自己的广告中宣传:汉口各大工厂、学校、商店多为本厂所建。

◎ 沈祝三

被称为中国最美的大学——武汉大学就是沈祝三的汉协盛承建的。其承包的武汉大学工程,前后有图书馆、理学院、工学院等26所建筑,建筑面积778596平方米,造价约400万银圆。可是,在投标完成后,金价大涨,而汉协盛所用材料,又多为进口材料,加上遭遇1931年大水,在估算时又漏估开山筑路的费用,因此,工程造价不足,造成了汉协盛的巨额亏损。沈祝三本可以申请破产,但破产就会导致武汉大学工程停工,而如此巨额亏损也不会有人来接手。于是,沈祝三信守合同,坚持施工,并坚持奉送水塔、水池等配套工程。事后结算,蚀本20余万银圆。遂将三元里、三多里多处私宅向银行抵押贷款,终于完成了武汉大学的建筑工程。[59]

5.金融业的万泽生与周星堂

万泽生(1874—1950年),名德润。汉阳(今武汉蔡甸)大集乡万家墩人。1888年,万泽生到汉口有成钱庄当学徒,得到老板青睐,18岁时就成为骨干。不到30岁便被广东潮州巨商陈星帆聘为丰成钱庄经理。万泽生为人精明,在银钱业长袖善舞,通过在大帮口中放贷款项,获利甚多而得同行刮目相看。陈为酬其功,在1911年改丰成钱庄为丰盛钱庄,与万合股经营,仍由万任经理。10余年间,万在金融界声名大震,被推为汉口钱帮公所会首。1920年当选总商会会长,他领衔筹募兴建汉口总商会大楼,于1921年建成。[60]

周星堂(1877—1942年),名以灿。原籍浙江绍兴,生于汉口。从最初的钱庄人员到日本住友银行买办,到汉口商业银行总经理,再到汉口中央银行、中国农民银行和中一信托公司董事,一生都致力于金融界。同时,周星堂还是华商的定海石。1920年,刘歆生因积欠法商汇理银行借款200万元,刘因无力偿还声言破产。汇理银行准备接受刘歆生的全部财产,周星堂便极力劝阻刘不要宣布破产,以保证汉口大片土地不落入外人之手,同时又促请了省、市财政当局予以清理、偿还。[61]北洋军阀统治武汉期间,兼任湖北督军萧耀南的财政顾问。

周星堂从1923年起担任汉口总商会会长期间,两次抵制吴佩孚对商人的搜刮,为维护商人利益竭尽所能。1925年,吴佩孚在汉发行军需汇兑券3 000万元,以财政部造纸厂、交通部地皮、平汉铁路房地产等不动产契据交商会保管,作为担保。周即邀集湖北全省商会联合会和汉口、武昌、汉阳商界代表360人到督署请愿,反对发行军需汇兑券,并取得成功。1926年,北伐军围攻武昌城时,吴佩孚向总商会要军费200万元,周与商界人士采取多种交涉方式,最后只交出了30万元。1927年1月,武汉人民收回英租界,英国银行和洋行宣告停业,使华商蒙受较大经济损失,周星堂以汉口总商会名义向英国商会提出抗议,要求赔偿损失,并呈请外交部向英国交涉。[62]

6.航运业的卢作孚

卢作孚(1893—1952年),四川合州(今重庆市合川区)人。是中国近代航运业的先驱,其于1925年8月筹办的民生实业公司,是中国民族资本中著名的轮船公司。1932年6月首航上海后,在长江中下游与太古、怡和、日清等外轮公司抗衡。1938年,民生公司为战时的内迁运输做出重大贡献,1947年在香港、美国纽约、加拿大魁北克、印度加尔各答等地设有办事处。武汉解放前夕,卢坐镇香港指挥已被劫持去台湾的“民本”“民俗”“渠江”“怒江”“民众”5轮返回香港集结,嗣后开回广州。[63]民生公司后来成为建立长江航运管理局和长江轮船总公司的重要基础之一。毛泽东曾说:“搞交通运输,不要忘记卢作孚。”

民生轮船公司从成立起,几次面临险境。在抗战爆发之时,有许多人认为民生公司就要完结了,但卢作孚不这么认为,他向全公司宣布:“国家对外的战争开始了,民生公司的任务也就开始了。”在向宜昌大撤退的运输当中,卢作孚尽其所能,为同他共赴国难的公司员工着想。当时民生公司的轮船上员工的工资突然都增长了很多,这是因为卢作孚做了硬性的规定:跑最危险的宜昌至三峡段的员工,工资为平常三倍;跑三峡至万县,工资为平常两倍。[64]

◎ 卢作孚

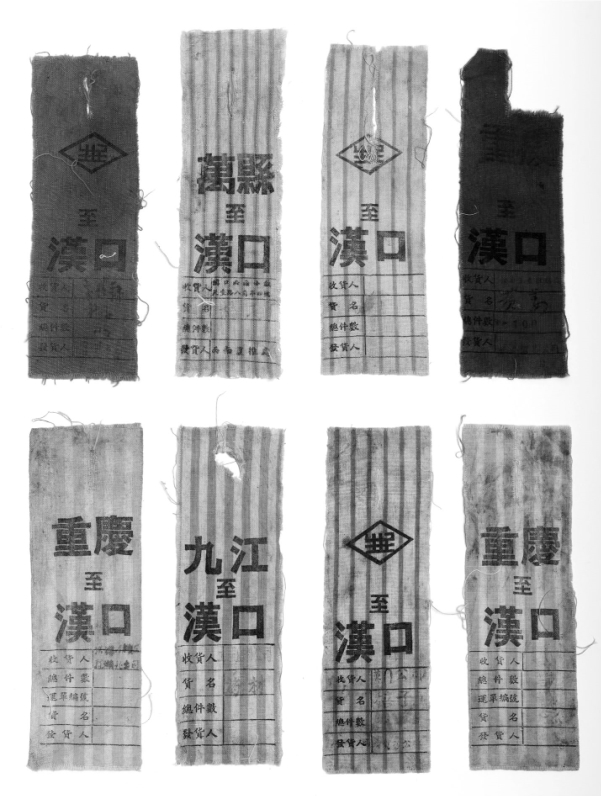

◎ 重庆、九江、万县等地到汉布质货运凭条。

◎ 民国汉口市码头工人登记证。

◎ 汉口老码头竹制筹码。

7.机器业的蔡锡勇和周仲宣

蔡锡勇(1847—1897年),字毅若。福建龙溪(今漳州)人。1884年被两广总督张之洞聘为洋务局委员。1889年张调任湖广总督后,任蔡为湖北铁政局总办,“综理购机、设厂、采铁、开煤四大端”。负责1890年动工的汉阳铁厂及开办大冶铁矿、江夏马鞍山煤矿及兴国锰矿,并向英、比、德等国定购机器设备。汉阳铁厂投产后,因燃料不足、产品质量低劣、资金困难,难以为继。张之洞嘱蔡在“洋匠”中招商续办,蔡向张进言:“揆度时势,包与洋人不如包与华人为宜。”张乃放弃原议,于1896年委盛宣怀招商承办。1890年,张之洞委蔡在汉阳龟山筹建枪炮厂,1894年定名为湖北枪炮厂,后改名为汉阳兵工厂,生产“七九”式步枪,时称“汉阳造”。蔡还协助张筹办纱、布、丝、麻四局,并为织布局总办,均有建树。张之洞在武昌办新学,聘蔡任湖北武备学堂、自强学堂(今武汉大学前身)总办。[65]

◎ 蔡锡勇

周仲宣(1881—1967年),字咸绥。祖籍江西乐平,后迁江夏,其父周庆春创办的周恒顺炉冶坊,在周仲宣手中不断扩张。至1905年,改名为周恒顺机器厂。扩充后的机器厂首先为常盛川票号仿制一台茶砖机,后又为羊楼峒茶厂订制多台茶砖机。之后,该厂创造了无数个中国第一,1905年,生产出了中国第一台轧油联合设备,1907年,生产出中国第一台抽水机和卷扬机,1909年设计并生产出武汉自造的第二艘顺风号蒸汽机船。同时,周仲宣派儿子周茂柏到德国留学学习船舶与动力机械制造以应用于机器厂的建设。周茂柏回国后,研制生产的系列化煤气机成为该厂的拳头产品。周恒顺机器厂也因此成为湖北近代民营机器制造之最,周仲宣也因此成为近代民营企业的拓荒人。1951年11月,周恒顺成为武汉机械行业第一家公私合营工厂。[66]

周仲宣在经营中,实行包用、包修、包换、包运送、包安装、包培训操作人员等服务措施,赢得很多客户的赞誉。1915年为甘肃造币厂制造1套造币机,连同原动机和传动设备由近百台相关机器设备组成。周派1名领班和20名工人送货到兰州,安装调试后,还留下几名工人帮助维修保养。这也是周恒顺信誉大增,客户接踵而来的重要原因。[67]

(二)武汉商市规划与新商区和新商业名街形成

1912年至1949年,武汉共进行过5次城市规划,其中3次是汉口市的建设计划,2次分别为“武汉特别市设计方案(1929年)”和“武汉区城规划(1945年)”。民国时期的城市规划,都由政府组织,经各方面专家调查研究而提出。规划中的重要内容都含有市区的商业布局。

1913年12月,北京政府在汉口华景街设立直辖的督办汉口建筑商场事宜处。委派杨度担任汉口建筑商场督办。杨度是民初著名政治活动家。在担任汉口建筑商场督办时期,聘请英国工程师葛雷武拟定汉口市场计划书,第一次提出了汉口城区规划功能区别的设想。1923年,督办汉口建筑商场事宜处扩大为武阳夏商场建筑事宜处,操办武汉三镇的商场建筑和管理,汤芗铭任督办。

民国初期,孙中山在其所著《建国方略·实业计划》中,把三镇放在了一个统一的建置之上进行了整体的规划,其中商业规划为:武汉是“沟通大洋计划之顶点”,汉口是“与世界交通唯一之港”,武汉是“中国本部铁路系统之中心”,是“中国最重要之商业中心”和“中国中部、西部之贸易中心”。为武汉将来立计划,“必须定一规模,略如纽约、伦敦之大”。在《实业计划》中,更是点明建设武汉这个内河商埠,“东至海边,西抵汉口”。[68]

1929年,武汉特别市政府总工程师张斐然依据孙中山《建国方略》之精神,撰有《武汉特别市之设计方针》,后依据该方针制成《1929汉口特别市分区计划图》。图中划定了汉水两岸的住宅区、商业区和工业区。张公堤以内的大片地区规划为工商业区域。从商业区、工业区及住宅区的分布,可知民国武汉特别市政府对工商业区域的重视程度。

1954年城市规划对武汉城市性质的认定是“近代化工商业大城市”,是“水陆交通的终点城市”。三镇就其个性发展来看:武昌是政治文化城市,以省政府机关、大专院校为主;汉口为工商业城市;汉阳为园林住宅城市。

伴随着城市建设规划的成熟,从民国初年到1935年,汉口经历了三次建房热潮。每一次的建房热,都为汉口工商业扩大了活动的区域和范围。

1.江汉路、南京路等新市区形成

1914—1918年间,叶开泰药店、尚德里、福德里、汉成里、联保里、贯中里、怡和里、南洋大楼、新市场、总商会相继在今中山大道、六渡桥、江汉路、南京路一带建成,马路两侧鳞次栉比的洋房和整齐的店铺,表明商业市区位移成功。

2.建成模范区

1923年,湖北督军萧耀南委派孙武倡导建设新市区,选定在西起江汉路、北抵铁路、东至大智路、南抵中山大道这一地段,修建了丹凤街、华商街、铭新街、吉庆街、泰宁街、保成路、汇通路、伟雄路、云樵路、瑞祥路、交易街等道路,取孙中山将武汉建为“模范之市”之义定名“模范区”。之后,富商巨贾、军阀官僚纷纷购置区内土地建设住宅与商铺,形成了有规划的、不逊于租界的华界新市。

3.20世纪20年代末期至30年代中期的建房热

抗战前夕,武汉拓展了三民路,建成了中山公园。新落成了商业大楼(今武汉少儿图书馆)、中信大楼(今省交通厅)、中实大楼以及八大家、鄱阳里、协和里。兴旺繁荣的江汉路、中山大道有更多铺面开业。

伴随着城市建房热潮一起出现的是新的商业名街的出现,中山大道、江汉路、交通路和帝主宫百货市场等商业名街的出现给汉口的商业发展再添繁华。

4.中山大道

清末拆除汉口城墙,在其基址上建起了横贯汉口东西方向的中山大道,上百条南北走向的道路纵贯其间。1906年,宁波旅汉商人宋炜臣始在路边建水塔。民国以后,相继建成新市场和南洋大楼后,其中段的江汉路至六渡桥一带遂开始兴盛。1927—1929年间,其南侧又相继建成民生路、民权路、民族路和三民路,租界外围的新的繁华商业中心形成。

5.江汉路

◎ 汉口太平路街景。

江汉路原称“广利巷”,再改称“太平路”,延伸与花楼街相连后,成为闹市中心。1901年被英国女王批准更名为“歆生路”。民国年间,江汉路上相继建成江汉关大楼、台湾银行大楼、四明银行大楼、日信洋行、中国银行大楼及聚兴诚银行等一批洋楼,开有汉口大旅馆、旋宫饭店、精益、悦新昌等中西结合的商号门面,成为汉口的金融中心和闹市中心。1933年的《武汉指南》记载,江汉路上集中了240家商号,经营着各类当时人们能够想到的商品及服务业。

6.交通路

交通路是三镇长盛不衰的文化街,这里云集了中华书局、世界书局、上海生活书店、上海杂志公司、现代书局、中国文化服务社、建国书店、汉华书局、儿童书店、中正书局、文化生活出版社等大名鼎鼎的书局、书店和报刊社。此外,古旧书店也是交通路的经营特色。

7.帝主宫百货市场

1930年后在黄州会馆帝主宫前殿形成百货市场,集中有60~70个摊点,云集了纽扣、手帕、发网、包头、头绳、耍货、牙粉、鸭蛋粉等小百货商品,主要向湘江、汉水沿岸和铁路沿线乡镇码头小商贩批发。1938年武汉沦陷,市场毁于日军纵火。

(三)商业新航线开辟与汉货精品获国际大奖

◎ 1909年,羊楼洞长盛川产茶砖荣获的武汉劝业奖进会褒奖状。

民国以来,日清、太古、怡和等8家外国公司以汉口为中心,在长江沿线开辟了汉申、汉宜、汉湘等新航线,吨位从10吨至300吨不等。日清公司还辟出汉口至大阪的直达航线。中国三北轮船公司和民生轮船公司,也在汉口设立办事处,租用码头,开辟航线,参与航运业的竞争。抗战之前,各轮船公司的经营范围已经遍及长江、汉水、湘江及长江众多支流。

民国年间,武汉工商业生产制造的汉货精品连续参加多次国外举办的商品赛会及博览会,累出硕果。特别是1914—1928年间,汉货精品屡获国际大奖,成为国内制造业的精品品牌代称,享有崇高国际声誉的同时,还在国内国货展览会中夺魁,深受国内行家推崇。汉货精品参展与获奖情况如下:

汉阳钢轨参加1914年在意大利罗马举行的世界博览会,获得金牌奖;1915年武汉传统手工艺汉绣,在获得南洋赛会(南京举办)一等金牌奖后,又在美国旧金山万国博览会上获一等赤金牌奖;兴商砖茶厂生产的红砖茶制品,在获得南洋赛会一等金牌奖后,又在1915年巴拿马赛会上获一等赤金牌奖;1916年,汉口大有庆槽坊生产的清香汉汾在巴拿马万国评酒会上获银质奖章,1927年又获巴拿马万国博览优胜奖。

1928年,在湖北省举办的国货展览会上,武汉有17项产品获特等奖,分别是汉口张之山的黄纹皮、武昌吴彩霞的绣屏、汉阳刘泰昌的刺花皮辊、武昌胡开文的徽墨等。汉口、武昌牛同兴的剪子两项产品获优等奖,汉口曹正兴菜刀、苏恒泰雨伞、姚春和烛台等21项获一等奖。武昌包万兴的楠木家具等11项获二等奖,俞宗记的黑油筷等6项获三等奖。

〔本章扩展阅读1〕

“地皮大王”刘歆生[69]

汉口有条著名的江汉路,这是武汉人引为自豪的一条路,它是租界与华界的分界线,原名歆生路,它的诞生,记录了一位堪称城市缔造者的传奇。

刘歆生,乳名刘祥,派名人祥,别号歆生,清光绪初年生于湖北省汉阳县柏泉刘家嘴(现属武汉市东西湖区)。清朝末年,天主教在柏泉建了一个教区,小教堂在20世纪60年代拆除建了茅庙小学,大教堂圣安多尼小修道院一直保存至今。刘家嘴整个塆子的人和教堂的神父交往密切,幼年的刘歆生就成了天主教的信徒,后来在教会和学校学会了法语。

放鸭子出身的刘歆生后来成为汉口的“地皮大王”,但他真正起家的第一桶金并不是房地产带来的。初到汉口的时候,他只是开牛奶房和加工牛皮,当时的规模并不大,和许多老板一样,靠着艰苦的原始积累。他的第一桶金来自于和法国人的芝麻交易。有一天刘的兄长从上海传来消息:欧洲人很喜欢吃中国产的芝麻油,法国人将在上海大量收购芝麻。中国芝麻的价格当时是极低的,运到欧洲去有很高的利润。刘歆生果断地变卖家产,筹集资金到襄樊一带大量收购芝麻,然后用小船沿汉江运到汉口,再转到大船沿长江运到上海卖给法国人。事后有人说,刘歆生当时运到上海的是满船芝麻,运回汉口的是半船银圆——有芝麻香味的银圆。

旧时汉口是水患频仍之地,湖广总督张之洞主持修筑张公堤共用去80万两白银,刘歆生就捐资了60万两。面对洪水造成的灾难和疾病,每次救济灾民都需要大量的钱财。张之洞想到了变卖汉口城外的土地,一是使这片多灾之地有人管理,二是可揽一大笔钱以解燃眉之急。刘歆生从中看到了商机:汉口会迅速扩大,需要大批土地。于是这片土地使用权的交易很快达成;接下来是给土估价,决定以划桨来丈量土地。从丹水池起,每划一桨插根竹竿,一直到舵落口,回头数竹竿数量来计算地价,这就是人们传颂的刘歆生用桨量地的故事。

几年后,英租界当局为了便利交通,繁荣租界内的市场,拟自长江一码头起,修一条直街,以接通湖南街(今胜利街)、湖北街(今中山大道江汉路以下)。因经过的这一段土地属刘歆生所有,几经交涉,刘歆生提出,让基筑路可以,但必须以他的名字做路名,英租界当局答应了他的要求,故此路建成后,便命名为“歆生路”(今江汉路)。

一条街具有的地理优势和人文含量甚至可以左右一座城市。歆生路的故事发生之后,过去的“草庐茅店,三五零星”,“六渡桥是陷人坑,水塔外叫鬼摸头”之地,很快变得繁华起来,一路锦绣,无限风光,从此变成寸土寸金之地。

“都督创建了民国,我则创造了汉口。”这是民间传闻说刘歆生和中华民国湖北军政府都督黎元洪开的玩笑。然而,凭着刘歆生当年的功劳、叱咤风云,对汉口建设的大力支持,大手笔的地产经营,担下这样的赞誉也并不为过。

〔本章扩展阅读2〕

红顶商人宋炜臣[70]

1909年8月的一天,赤日炎炎,人们口干千躁。在汉正街一供水站即俗称的“水管子”周围,市民聚集着议论纷纷,对哗哗流出的“机器水”不敢问津。这时候有个绅士打扮的中年人出现了,他对着水龙头接了满满一杯水,说道:“各位父老兄弟,有人说,这机器水是洋水,还说这洋水有毒,我们中国人喝不得,喝了犯肚痛病,这是没有的事。本人宋炜臣,虽不是汉镇土著,但也是中国黄种。”此人言罢,在众人惊异的目光下仰头把水一饮而尽。原来,自来水加氯后散发的细微异味让市民心生疑虑,不敢饮用。作为汉口既济水电公司经理的宋炜臣为了消除市民疑虑,率先示范并广而告之,当众承诺“先行送用一月,概不收费”,让市民开始接受自来水。

宋炜臣本是宁波人,因精明勤勉,被亲戚带到上海介绍给著名大商人叶澄衷,初涉十里洋场。宋炜臣后于1896年受命到汉拓展内地洋火市场,带着叶澄衷的名帖谒见了张之洞。宋炜臣在武汉的商海人生如鱼得水,后以巨金捐得候补道官衔,获二品顶戴,故有“红顶商人”之称。

汉口市场的洋火以前主要来自日本。汉口燮昌火柴厂打破了洋火一统天下的格局,武汉洋火“市场敛其影,全然被驱逐也”。日本商人欲在汉口开设火柴厂,宋炜臣以拥有专营权为由,“禀请鄂督移知日领事,饬令停办”。宋炜臣是第一位以实力实现实业救国、爱国御侮的民族资本家。

“挑水卖,挑卖水,上坡下坡,爬断腿。从街头,到街尾,挑来挑去,顾不到嘴。”(汉口民谣)19世纪的汉口,城市生活用水仍然取自于天然江河湖泊和井水。到了晚上,租界区内灯火通明,而华界则除了有打灯笼的夜巡者鬼火般出现,整个是漆黑一片。1906年汉口既济水电公司在英租界太平路(江汉路一段)华胜商号正式成立,从此,汉口市民生活发生了巨大的变化,这也就是故事开头所展现的情景了。

【注释】

[1]湖北省地方志编纂委员会:《湖北省志·经济综述》,湖北人民出版社1992年版,第47页。

[2]章开沅,张正明,罗福惠主编:《湖北通史》,华中师范大学出版社1999年版,第297页。

[3]武汉地方志编纂委员会编:《武汉市志·商业志》,武汉大学出版社1989年版,第75页。

[4]江岸区政协文史学习委员会编:《江岸文史资料》,武汉出版社1999年版,第141~142页。

[5]武汉地方志编纂委员会编:《武汉市志·商业志》,武汉大学出版社1989年版,第80~81页。

[6]《汉口民国日报》1927年1月11日、4月17日、5月18日。

[7]《汉口民国日报》1927年5月18日。

[8]《汉口民国日报》1927年4月29日。

[9]《汉口民国日报》1927年5月18日。

[10]《湖北政府公报》第二期,政纲,湖北省政府秘书处出版,1940年版。

[11]《汉口民国日报》1927年5月19日。

[12]《临时联席会议第一次会议录》,1926年12月13日。

[13]《武汉中央工人部调查武汉纺织生产及营业概况报告书》,1927年6月29日。

[14]北京《晨报》,1926年10月10日。

[15]天津《益世报》,1927年5月18日。

[16]《国民党中央政治委员会第29次会议速记录》,1927年6月15日。

[17]《向导周报》第195期,《汉口民国日报》1927年6月15日、17日、19日,6月6日。

[18]《国民党中央政治委员会第8次会议速记录》,1927年4月1日。

[19]《国民党中央政治委员会第15次会议速记录》,1927年4月25日。

[20]《汉口民国日报》,1927年6月2日。

[21]《汉口民国日报》,1927年8月18日。

[22]《国民政府资源委员会档案》,第865页。

[23]《汉口民国日报》,1927年3月10日。

[24]谢倩茂编:《民国二十年汉口大水记》,中华民国三十二年(1933年)八月汉口特别市政府汇印。

[25]参见章开沅,张正明,罗福惠主编《湖北通史》,华中师范大学出版社1999年版,第297页。

[26]史全生:《中华民国经济史》,江苏人民出版社1989年版,第155页。

[27]严中平:《中国近代经济史统计资料选辑》,中国社会科学出版社2012年版,第134页。

[28]《中华民国国民政府公报》,第17卷第65期。

[29]《西湖博览会筹备之经过》,《东方杂志》第26卷第10号。

[30]寿景伟:《民元来我国之国际贸易》,朱斯煌编《民国经济史》,银行学会编印,1948年版。

[31]寿景伟:《民元来我国之国际贸易》,朱斯煌编《民国经济史》,银行学会编印,1948年版。

[32]寿景伟:《民元来我国之工业》,朱斯煌编《民国经济史》,1948年版,银行学会编印,1948年版。

[33]武汉地方志编纂委员会主编:《武汉市志·工业志》,武汉大学出版社1999年版,第252页。

[34]真铜政治:《江陵县经济概况调查书》,汉口日本商工会所,湖北省档案馆,第60~64页。

[35]伪汉口特别市政府:《管制米粮对策》,中国第二历史档案馆藏,全宗号:23,案卷号:1436。

[36]《日本侵华汉口市经济犯调查一览表》,武汉市档案馆藏,全宗号:40,案卷号:40—11—1。

[37]皮明庥,欧阳植梁:《武汉史稿》,中国文史出版社1992年版,第297页。

[38]陆天虹主编:《武汉经济要览·工业》,武汉地方志编纂委员会1985年版,第185页。

[39]敖文蔚:《湖北抗日战争史》,武汉大学出版社2006年版,第407页。

[40]宫泽卿代:《武汉的民船制造业的调查报告》,汉口日本商共会所,湖北省档案馆藏。转引自王清明:《沦陷时期日伪对武汉地区的物资统制》,华中师范大学2006年硕士论文。

[41]李占才:《抗日战争期间日本对华中沦陷区经济的掠夺与统制》,《民国档案》2005年第3期。

[42]五十岗兼松:《汉川县的调查报告书》,汉口日本商公会所,湖北省档案馆,第194~197页。

[43]《中央日报》:1939年1月12日。转引自王清明:《沦陷时期日伪对武汉地区的物资统制》,华中师范大学2006年硕士论文。

[44]徐昭:《华中敌寇之货币侵略》,《中农月刊》1941年1月第2卷第11期。

[45]魏埙:《华中华北经济统制之现状》,《中联银行月刊》1944年版。

[46]《汉口特别市政府公报》,武汉市档案馆,1943年5月。转引自王清明:《沦陷时期日伪对武汉地区的物资统制》,华中师范大学2006年硕士论文。

[47]《湖北省政府大 事 记(1949年9月17日—1946年2月27日)》,湖 北 省 档 案 馆藏。转引自李珊珊:《中国共产党对武汉市的接管》,武汉大学2010年博士论文。

[48]湖北省建设厅:《接受敌伪工矿情况及处理办法总报告》。转引自李珊珊:《中国共产党对武汉市的接管》,武汉大学2010年博士论文。

[49]林西:《武汉工业透视》,《文汇报》1947年3月18日。

[50]《中原日报》,1949年3月26日。转引自李珊珊:《中国共产党对武汉市的接管》,武汉大学2010年博士论文。

[51]北京师范大学历史系中国近代史组编:《中国近代史资料选编》(五),中华书局1977年版,第379页。

[52]本节中部分工商业巨擘的发迹时间经由晚清到民国发展未曾中断,因而不做特别区分,在本节中一并归纳。

[53]武汉市东西湖区地方志编纂委员会办公室编:《东西湖区专志人物志》,武汉出版社2006年版,第220~221页。

[54]叶贤恩编著:《湖北名人》,湖北人民出版社2011年版,第358页。

[55]袁北星:《客商与汉口近代化》,湖北人民出版社2013年版,第287页。

[56]《汉口租界志》编纂委员会编:《汉口租界志》,武汉出版社2003年版,第460页。

[57]叶贤恩编著:《湖北名人》,湖北人民出版社2011年版,第339页。

[58]湖北省地方志编纂委员会:《湖北省志人物志稿(第一至四卷)》,光明日报出版社1989年版,第762~763页。

[59]谢振声:《沈祝三倾家建武大》,戴松岳主编《鄞州文史第9辑》,宁波市鄞州区地方文献整理委员会2010年版,第153~161页。

[60]彭汉祥:《火柴工业竞争强手》,政协武汉市委员会文史学习委员会编《武汉文史资料文库第8辑(历史人物)》,武汉出版社1999年版,第104~105页。

[61]中国社会科学院近代史研究所娄献阁,朱信泉主编:《中华民国史资料丛稿民国人物传第十卷》,中华书局2000年版,第380页。

[62]湖北省地方志编纂委员会:《湖北省志人物志稿(第一至四卷)》,光明日报出版社1989年版,第762~764页。

[63]李代万等:《爱国实业家卢作孚》,成都市政协文史资料委员会编《成都文史资料选辑第26辑》,成都出版社1992年版,第12~25页。

[64]佚名:《卢作孚在1938:撤离“敦刻尔克”》,《读者》编辑部编《〈读者〉十年精品集》,甘肃人民出版社2004年版,第132~133页。

[65]湖北省地方志编纂委员会:《湖北省志人物志稿(第一至四卷)》,光明日报出版社1989年版,第754~756,762页。

[66]湖北省地方志编纂委员会:《湖北省志人物志稿(第一至四卷)》,光明日报出版社1989年版,第762页,第714~716页。

[67]周智佑编著:《周恒顺百年商道——一个工业家族的历史足迹》,海洋出版社2011年版,第186页。

[68]中山大学历史系孙中山研究室、广东省社会科学院历史研究室、中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室合编:《孙中山全集》第六卷,中华书局1985年版,第291~295页。

[69]罗时汉:《武汉往事》,花城出版社2012年版,第77页。此处有删节。

[70]罗时汉:《武汉往事》,花城出版社2012年版,第71页。此处有删节。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。