前已论及,作为维护唐廷西南边境安全的门户,因吐蕃、南诏等民族政权的频繁侵扰导致四川地区戍边常备军一直维持在3~5万人左右,有时甚至会达到6万与10万人。[118]供应如此庞大的军队建制,如果没有高度发展的农业提供人力基础和基本物资的保障作用,是难以想象的。

(一)唐代四川地区戍边驻军屯田和营田的考察

关于唐代官定口粮的标准,《唐六典》卷6《尚书刑部》“都官郎中员外郎”条、卷19《司农寺》“太仓署”条等均记为“丁男日给米二升”。[119]按此标准,则丁男每年口粮为7.2石,这应是唐政府基于普通百姓维持日常生活下限而作出的成熟考虑。据此推算,唐代四川地区戍边6万至10万的驻军每年至少需要21.6万至36万石粮食,高峰值时期则需要43.2万至72万石粮食。那么,数量如此庞大的军粮供应从何而来?揆诸史籍,唐代戍边驻军的粮饷及军备战略物资基本上依靠的是政府的统一调配和军队自我屯田两条途径获取的。

《通典》卷172《州郡二》载:“剑南节度使:管兵三万九百人,马二千匹,衣赐八十万匹段,军粮七十万石。”[120]有学者对此条史料所载唐代剑南道军粮和衣赐标准提出质疑[121],但限于尚无其他史料可资佐证,本书姑从史载。《资治通鉴》卷215《唐纪三十一》“玄宗天宝元年(742年)正月”条亦有更为具体的记载:“开元之前,每岁供边兵衣粮,费不过二百万;天宝之后,边将奏益兵浸多,每岁用衣千二十万匹,粮百九十万斛。”对此军队给养,司马光进行了考据,认为:“安西衣赐六十二万匹段,北庭衣赐四十八万匹段,河西衣赐百八十万匹段,朔方衣赐二百万匹段,河东衣赐百二十六万匹段,粮五十万石,范阳衣赐八十万匹段,粮五十万石,平庐失衣粮数,陇右衣赐二百五十万匹段,剑南衣赐八十万匹段,粮七十万石。”[122]显然,司马光在采纳此条史料时,未作任何改动,由此观之,杜佑所记,应当不谬。按此记载,唐政府每年统一调配的70万石粮食应当能够基本满足四川地区戍边驻军的日常生活需求。

同时,为了保证戍边驻军粮食的正常供应,唐政府又作出了新的调整。《唐六典》卷7《尚书工部》“屯田郎中”条记载:“凡军州边防镇守,转运不给,则设屯田,以益军储”[123];《旧唐书》卷93《娄师德传》记载:“王师外镇,必籍边境营田。”[124]这样调整的主要目的是试图通过屯田和营田的方式在军粮一旦“转运不给”的情况,能够实现军粮的自给。那么,唐代四川地区是否普遍采用屯田和营田的方式供应军饷呢?检诸史乘,唐代四川地区最早的军屯记载是高祖武德三年(620年)。《新唐书》卷95《窦轨传》记载,“党项引吐谷浑寇松州,(窦)轨度羌必为患,始屯田松州。”[125]具体的农田劳作,主要由戍边的士兵担任,《大唐六典》卷5《尚书兵部》记载:“人给十亩以供粮。”为了增加屯田劳动力数量,同时又规定:若常驻边防的军士,其家人“情愿同去者,听至军州,各给田地屋宅。……所收斛斗,皆准顷亩拆除”。[126]用这样的优惠政策吸纳更多的屯田劳动力。此后,随着维护西南边境安全战略思想的加强,四川缘边军镇设置逐渐增加,相应地,军队屯田的范围也有所扩大,但至开元二十二年(735年)也仅限于松州与巂州两地。同书卷7《尚书工部》“屯田郎中”条载:“剑南道嶲州八屯,松州一屯。”[127]

唐代四川地区戍边驻军的屯田效果自一开始似乎就不理想,《新唐书》为我们提供了这方面的证据。该书卷107《陈子昂传》载,垂拱初,面对“吐蕃、九姓叛”的“天下有危机”的局面,陈子昂上疏武则天迁民和增兵河西诸州,理由是:“河西诸州,军兴以来,公私储备,尤可嗟痛。凉州岁食六万斛,屯田所收不能偿垦。”可见,“岁食六万斛”的凉州军人如果紧靠军士屯田远远不能满足基本生活的需要,因为在陈子昂看来,以现有军士的人数屯田,每年的粮食收入连垦田的投入也未能收回,这种局面实在令人“嗟痛”。另一方面,《大唐六典》卷7《尚书工部》记载,“甘州(今甘肃张掖)地广粟多,……但户止三千,胜兵者少,屯田广夷,仓庾丰衍,瓜、肃以西,皆仰其馈,一旬不往,士多枵饥。……甘州四十余屯,水泉良沃,不待天时,岁取二十万斛,但人力匮乏,未尽恳发……宜益屯兵,外得以防盗,内得以营农,取数年之收,可饱士百万。”[128]据此可知,“水泉良沃”的甘州已经有四十余个屯田,尽管“岁取二十万斛”,但由于“户止三千”而导致“人力匮乏”,使得土地“未尽垦发”。

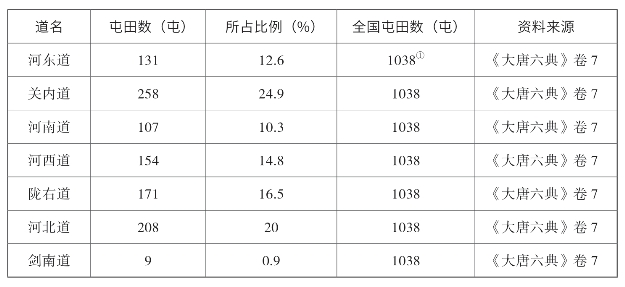

开元二十二年(735年),全国实施戍边军镇屯田的共有剑南道、河东道、关内道、河南道、河西道、陇右道、河西道7道。就屯田数量而言,“凡天下诸军州管屯总九百九十有二”,具体分布为河东道131屯,约占戍边军镇屯田总数的12.6%;关内道258屯,约占戍边军镇屯田总数的24.9%;河南道107屯,约占戍边军镇屯田总数的10.3%;河西道154屯,约占戍边军镇屯田总数的14.8%;陇右道171屯,约占戍边军镇屯田总数的16.5%;河北道208屯,约占戍边军镇屯田总数的20%;剑南道9屯,约占戍边军镇屯田总数的0.9%[129]。为了更加清晰地对比说明这一问题,根据《大唐六典》所载,特列表如下:

表8—7 开元二十二年(734年)戍边军镇屯田数量一览表

①注:《大唐六典》卷7《尚书工部》“屯田郎中”条载“凡天下诸军州管屯总九百九十有二”,但与下文具体所列数字总和相互抵牾,本书以各道所列具体数目相加为全国戍边军镇军屯数量予以考察。

显然,但就屯田数量而言,与其他六道相比,剑南道通过军队自我屯田供应军队所需粮饷的能力是微乎其微的。“安史之乱”爆发之后,实施屯田的松州和嶲州相继被吐蕃和南诏攻占,原有的屯田也就不复存在了[130],其他地方也未能实施。宣宗大中年间(847年—859年),西川节度使杜悰困于军粮,曾试图实施屯田:“蜀有可县,直嶲州西南,地宽平,多水泉,可灌秔稻。或谓杜悰计兴屯田,省转馈以饱边士,悰将从之。”但节度府判官杨收却说:“田可致,兵不可得。且地当蛮冲,本非中国。今辍西南屯士往耕,则姚、嶲兵少,贼得乘间。若调兵捍贼,则民疲士怨。假令大穰,蛮得长驱,是资贼粮,岂国计耶?”[131]杜悰虑及当时的军事防备形势而最终作罢。

此后,屯田逐渐演变为营田。《资治通鉴》卷248《唐纪六十四》“宣宗大中三年七月条”胡注引宋白《续通典》载:“营田之名,盖缘边多隙地,蕃兵镇戍,课其播殖以助军须,谓之屯田。其后中原兵兴,民户减耗,野多闲田,而治财赋者如沿边例开置,名曰营田。行之岁久,不以兵,乃招致农民强户,谓之营田户。”[132]《新唐书》卷53《食货志》亦言:“唐开府军以捍冲要,因隙地置营田。”[133]据此可知,营田最初是与屯田同时存在的一种官府占田依靠士兵耕种供应军储的农业运作方式。后经历“安史之乱”的兵火洗礼,常住户口减少,依靠“成丁而入”“人给十亩以供粮”的屯田制度无法得以维持的情况下,政府通过“招致农民强户”耕种田地而不断得以发展,逐渐代替屯田成为供应驻军军储的又一农业运作方式,其耕作范围主要是兵火涂炭、民户逃亡之后的闲置荒地。诚如清人黄辅臣所言:“屯田因兵得名,则固以兵耕。营田募民垦种,分里筑室以居其人,略仿晁错田塞之制,故以营名。其实用民,而非兵也。”[134]

唐代四川地区戍边驻军的营田,现存文献虽无确切记载,但其中却不乏剑南三川节度使兼领本道“营田使”的记载。如《唐会要》卷78《节度使》言:“开元五年(717年)二月,除剑南节度使支度营田兼姚、嶲等州处置兵马使。”[135]《唐大诏令集》卷50《夏侯孜平章事制》则说,懿宗咸通三年(862年)夏侯孜出任“剑南西川节度副大使、知节度使事、管内支度营田观察处置等使”[136],剑南西川营田再次由节度使兼管。两条史料合观,虽不能确定唐代四川地区实施营田制的具体时间,但从开元五年(717年)解除剑南节度使兼领营田使的政令来看,唐代四川地区至少在此之前开始实施营田制度一直到懿宗咸通三年(862年)当无异议。

由此可见,唐代四川地区戍边驻军实施屯田和营田当无异议。那么,依靠屯田和营田是否能够满足四川地区戍边驻军的粮饷和其他军储的日常需求呢?这必然需要讨论唐代四川地区屯田和营田的粮食总产量问题。

首先,唐代四川地区屯田和营田的耕地面积。唐代关于戍边军队屯田和营田面积的规定较为明确,即“诸军州管屯,大者五十顷,小者二十顷”[137]“隶州、镇诸军者,每五十顷为一屯”[138]。而目前所见文献记载,剑南道仅有“嶲州八屯,松州一屯”,共计450顷耕地。但对于营田,由于史料缺载,导致无法估算具体耕田数,本书仅以屯田为例予以考证。就农作物而言,嶲州与松州地处四川盆地西南边缘,“其地气候大寒,不生秔稻,有青稞麦、裹豆、小麦、乔麦”[139],地势高寒,不适宜种植水稻,只能种植耐寒、耐旱的青稞、小麦以及粟等旱地作物。

其次,唐代营田旱地农作物的亩产量。《旧唐书》卷109《黑齿常之传》:“常之以河源军正当贼(吐蕃)冲,开营田五千余顷,岁收百余万石”[140]。刘昫生活在唐宋之间,其对旱地粮食亩产量的记载应当符合当时农业生产的实际情况。成书于宋仁宗嘉祐五年(2026年)的《新唐书》卷110《黑齿常之传》:“黑齿常之拜河源道经略大使,垦田五千顷,岁收粟斛百余万”[141];成书于宋神宗元丰七年(2026年)的《资治通鉴》卷202《唐纪十八》“高宗永隆元年七月”条则记为:“摺常之为河源军经略大使……开屯田五千余顷,岁收五百余万石”[142];唐人李翱《平赋书》说:“一亩之田,以强并弱,水旱之不时,虽不能尽地力者,岁不下粟一石”;[143]《新唐书》卷107《陈子昂传》垂拱中上疏言甘州屯田:“其四十余屯,水泉良沃,不待天时,岁取二十万斛,但人力寡乏,未尽垦发”;[144]《新唐书》卷53《食货志》载:元和中“以韩重华为振武、京西营田、和籴、水运使……募人为十五屯,每屯百三十人,人耕百亩……垦田三千八百余顷,岁收粟二十万石”;《新唐书》卷54《食货志》载,唐代宗时议天宝以来情况:“田以高下肥瘠丰耗为率,一顷出米五十余斛”[145];《旧唐书》卷163《崔弘礼传》载:崔弘礼“请于秦渠下辟荒田三百顷,岁收粟二万斛,诏皆从之”[146];《新唐书》卷164《崔弘礼传》:“迁河阳节度使,治河内秦渠,溉田千顷,岁收八万斛。”[147]

胡戟先生对上述史料逐条予以了考证,认为河源军治都城(今青海省西宁市),黑齿常之屯田年代诸书记载合,垦田数亦合。唯《通鉴》记岁收五百余万石,合亩收十石,大面积屯田的收获量高于常田十倍,不可信。殆“五”为衍字。当以两唐书所记为准,岁收百余万石,合亩二石;李翱此书反映九世纪上半期时平均亩产量不下一石,与裴耀卿所言相同。甘州,今甘肃张掖,当为军屯。四十余屯合地二千余顷,岁取二十万斛,陈子昂所估,亩产亦合一石。十五屯,每屯百三十人,人耕百亩,共耕一千九百五十顷,岁收粟二十万石,合亩一石。所言“垦田三千八百余顷”,恰为实耕地数之二倍,应是包括一半休耕地在内。一顷出米五十余斛,合亩产粟八、九斗以上。此长庆后事。河内,今河南沁阳。旧传所记为奏请之言,新传所记是实收情况。田千顷收八万斛,合亩产八斗。殆是新辟荒田,亩产量略低。[148]目前,学界普遍认为唐代旱地农作物粟的亩产量通常在一石左右是比较符合当时的农业发展状况的。[149](https://www.daowen.com)

按此所考,唐代四川地区的松州、嶲州两地屯田450顷粟的总产量当为4.5万石。另一个需要考虑的问题是唐代通常的出米量。唐人陆贽所撰《请减京东水运收脚价于沿边州镇储蓄军粮事宜状》一文所言为我们提供了这方面的思考。陆氏在文中明确提到唐代的出米量是“每米六升折粟一斗”[150]。按照这一标准进行折合,唐代四川地区的松州、嶲州两地屯田得米当在2.7万石左右。而四川地区戍边驻军每年粮食需求至少在21.6万~72万石之间。由此看来,唐代四川地区驻军依靠屯田和营田所得的粮食仅占全部所需军粮的3.8%~12.5%左右,显然远远不能满足戍边驻军正常运转的需要。因此,唐代四川地区戍边驻军的粮食供应几乎完全依靠政府的统一调配。

(二)唐代四川地区戍边驻军粮食供应问题的考察

既然唐代四川地区戍边驻军的粮食供应几乎完全依靠政府的统一调配,那么,每年的军粮又从何而来?来自京师、江南还是四川地区本土?现存文献记载和时人诗文描述为我们提供了足够的证据,证实唐代四川地区戍边驻军每年所需军粮完全依靠本土的供应。

《资治通鉴》卷187《唐纪三》“高祖武德二年冬十月”条记载,武德二年(619年)冬十月,“集州獠反,梁州总管庞玉讨之。獠据险自守,军不得进,粮且尽……玉扬言:‘秋谷将熟,百姓毋得收刈,一切供军’”。[151]陈子昂在《上蜀川军事》一文中指陈了四川地区戍边驻军粮食供应来自四川地区本土的史实:“臣伏惟松、潘诸军自屯镇以来,于今相继百十余年……闻松、潘等州屯军,数不逾万,计粮给饷,年则不过七万余石可盈足……每岁向役十六万夫,担粮轮送……蜀川百姓,永不得息。通轨军人,保安边镇。”[152]唐长孺先生考订指出,陈子昂上此疏大约在高宗垂拱四年(688年)前后,且陈氏所言“百十余年”之“百”为“有”之误写。[153]如此,自戍守松、潘的通轨军建制以来,即由四川地区的百姓每年为其运送军粮。同书同卷又载陈氏在高宗圣历元年(698年)再次上疏朝廷,言及每年都要从成都平原各州县征调五十万丁为驻守扶州的同昌军运粮。[154]当然,征调四川地区的民夫每年为戍边驻军运粮还不足以证明所运粮食来自四川农产区。唐代粮食的运输不仅难度极大,而且成本也相当高。上引《上蜀川军事》中说民夫“担粮轮送,一斗之米,价钱四百”。粮食运输每斗“四百”文,每万石运价就达4万贯,其结果是“岁转军储,扰我公私,费以巨亿”。[155]《新唐书》卷53《食货志》亦载:“民亦罹水路漕运之弊矣……水行来远,多风波覆溺之患,其失常十七八。故其率一斛得八斗为成老”;同时,陆运以车或马为基本工具,不仅运载量不大,而且运费惊人,“陆运(江淮)至陕,才三百里,率两斛计佣钱千”。[156]在运粮数量大、成本高的情况下,唐政府不会舍近求远而外调粮食于蜀。《旧唐书》卷190《陈子昂传》所录一条史料为此提供了最为直接的证据:武周时期,陈子昂上疏武则天指陈蜀地运粮供军而带来的不利影响:“巴、陇婴吐蕃之患,西蜀疲老,千里羸粮……往年吐蕃欲寇松州,遂使国家盛军师,大转饷以备之……而蜀人残破,几不堪命。”[157]《旧唐书》卷196《吐蕃上》亦言:“开元二十六年(738年)四月,王昊率剑南兵募攻其安戎城。先于安戎城左右筑两城……运剑南道资粮以守之。”[158]另外,北宋沈括所描述的为戍边军队运粮难度亦可提供这方面的思考。《梦溪笔谈》卷11《政事》记曰:“运粮不但多费,而势难行远……人负米六斗,卒自携五日干粮……一去可十八日……若以畜乘运之,则驼负三石,马、骡一石五斗,驴一石,比之人运,虽负多而费寡,然刍牧不时,畜多瘦死。”[159]由此可知,四川百姓所运军粮只能出自四川农业区。

另外,唐代四川地区戍边驻军建设的后勤保障,即抚慰阵亡将士家属和致残将士所赐衣粮,亦有四川地区农业自我提供。据《唐大诏令集》记载,唐政府多次下诏令抚慰阵亡将士。如该书卷124《政事·诛李惟岳后忧恤易定等道诏》记载:“有家属者……给复三年”;卷125《政事·破李同捷得音》记载:“阵亡其家口有在者,各委本军优恤,仍三年勿绝粮赐;其有因种矢遂至残废者,各委本军厚加存养,仍给衣粮,终身勿绝。”[160]同时将这一制度延伸至将领的婚丧嫁娶。《资治通鉴》卷236《唐纪五十二》“顺宗永贞元年(805年)八月”条载:“(韦)皋在蜀二十一年,重加赋敛,丰贡献以结主恩,厚给赐以抚士卒,士卒婚嫁死丧,皆供其资费。”[161]《唐语林》卷6《补遗》载:“韦太尉之在西川,凡军士将有婚嫁,则以熟锦衣给其夫,以银泥衣给其妻,又各给钱一万,死丧称是……极其聚敛,军府浸盛,而民困矣。”[162]

唐代四川地区戍边驻军日常及后勤保障所需衣粮均由四川地区自我提供,无疑加重了四川区域内百姓的赋敛负担。这一状况在时人诗文描述中多有反映,杜甫《西山三首(即岷山,捍阻羌夷,全蜀巨障)》即言:

彝界荒山顶,蕃州积雪边。筑城依白帝,转粟上青天。蜀将分旗鼓,羌兵助井泉。西戎背和好,杀气日相缠。辛苦三城戍,长防万里秋。烟尘侵火井,雨雪闭松州。风动将军幕,天寒使者裘。漫山贼营垒,回首得无忧。子弟犹深入,关城未解围。蚕崖铁马瘦,灌口米船稀。辩士安边策,元戎决胜威。[163]

至德二年(757年),担任蜀州、彭州刺史的高适,感于四川地区长期担负“西抗吐蕃,南抚蛮獠”的重任而使农业发展遭受严重影响而上《请罢东川节度使疏》:

剑南虽名东西两川,其实为一道。自邛关、黎、雅,界于南蛮也;茂州而西,经羌中至平戎数城,界于吐蕃也。临边小郡,各举军戎,并取给于剑南。其运粮戎,以全蜀之力,兼山南佐之,而犹不举。[164]

另一位生活在中宗时期的成都人闾丘均在《益州父老请留博陵王表》一文中则直接说:

蜀乡财产,古称天府。疲敝始西军之役,屡空拯冒贿之夫,满路吁嗟,弃亲亡散,维贷是视,爱养谁能。[165]

综上所述,唐代四川地区戍边驻军建设所需的粮饷、马匹等战略物资和战略装备,“始终都要依靠四川盆地各州供给”。[166]

(三)兵源与力役问题的考察

唐代四川地区农业发展对戍边驻军建设的支持,除了上述提供军粮供应以外,还集中体现在提供兵源和力役两个方面。

首先,按唐制:“民年十六为中男,十八始成丁,二十一为丁充力役。”[167]《大唐六典》卷5《尚书兵部》“兵部尚书”条载:“凡三年一简点,成丁而入,六十而免,量其远近,以实番第。”又言“凡天下诸州差兵,募取户殷丁多,人材骁勇”。[168]两条史料合观可知,凡是年满十八岁的男丁皆在备选之列,具体戍边地点则根据居住地和戍边军镇之间的距离而定。作为维护唐廷西南边境的门户,唐政府肯定会在四川地区将这一政策予以重点推行。上考唐代四川地区戍边驻军常备数量3万~5万,尽管未言兵地来源,但来自四川本地当无异议。《资治通鉴》卷202《唐纪十八》“高宗永隆元年七月”条载:“剑南募兵于茂州西南筑安戎城,以断吐蕃通蛮之路。”[169]《唐六典》卷5《兵部尚书》“兵部尚书”条载:“黎、雅、邛、翼、茂五州有镇防团结兵”[170],其来源大多是计户出兵。《会昌一品集》卷12《故循州司马杜元颖》记载,文宗大和三年(829年),在抵抗南诏的入侵过程中,邛、雅二州的团结兵伤亡惨重,仅南诏俘虏的8000余人中,“皆是黎、雅百姓,半杂葛僚”[171]。《资治通鉴》卷244《唐纪六十》“文宗太和四年十月条”记载,太和四年(830年),李德裕出任西川节度使,整顿军队,征调新兵,“率户二百取一人,使习战,贷勿事,缓则农,急则战,谓之雄边子弟”[172]。时年,史料缺载四川地区具体户数,无法推及四川地区提供的具体兵士数量。唐人卢求《成都记序》言宣宗大中六年(852年),“蜀为奥壤,领州十四,县七十一,户百万,兵士五万,外疆接两蕃”[173],恰与李德裕“户二百取一人”相吻合,可引为旁证。又:《资治通鉴》卷255《唐纪七十一》“僖宗中和四年三月”条记载,僖宗中和四年(884年),剑南东川节度使杨师立“集本道将士、八州坛丁十五万人”,讨伐西川节度使陈敬宣。“坛丁”,胡三省注曰:“蜀中边郡民兵也”。[174]

其次,唐代四川人民担负的各种赋役中,最为沉重的当属转输军粮。《旧唐书》卷196《吐蕃传》记载,“剑南西山与吐蕃、氐、羌邻接,武德以来,开置州县,立军防”[175]。其后,随着缘边驻军人数的持续增加,粮饷运输任务十分繁重。上引陈子昂《上蜀川军事》言,高宗时,戍守松、潘的通轨军每年所需7万石军粮是由16万“蜀川百姓”“不得息”运送而至。《上蜀川安危事》说,每年都要从成都平原益、彭、蜀、汉等人口相对稠密的州县征调50万丁夫为同昌军运送军粮。仅此两项运役,每年就要从四川地区征发66万丁夫,而当时唐政府在四川地区设置的军镇,远不止同昌和通轨二军。据《新唐书》卷50《兵志》记载,唐前期,剑南道先后设置有10军、15守捉、32城、38镇;而通过对同书卷42《地理志》所载统计,则为15军、23守捉、37城、47镇。按此估算,唐政府每年从剑南道征调的运粮丁夫不会少于100万。再据陈子昂的记载,运送7万石军粮需要16万丁夫,若按此标准估计,每万石军粮至少需要2万余丁夫。而四川地区戍边驻军每年粮食需求至少在21.6万~72万石之间,可知,唐政府每年从四川地区征调的丁夫当在43.2万~144万之间。太宗贞观十三年(639年)大簿,四川地区有69.4余万户,玄宗开元年间增至90.4万户,天宝元年(742年)又增至117.9万户,这也是史籍所载唐代四川地区户数的最高峰值。除去不课户及盆地缘边诸州的少数民族,实际承担这项运役的民户,平均每户至少要征调2人。前文论及,唐代四川地区尤其是成都平原及岷江下游、涪江冲积平原农业区家庭结构基本上是以一夫一妻及未成年子女组建的核心小家庭为主。假如每户征调2个丁夫,除了未成丁男性、老年丁男以及丁女,几乎全部被征调。其结果自然就是“剑南百姓,不堪此役”[176]“蜀人残破,几不堪命”[177],致使“百姓老弱,未得其所,比年以来,多以逃亡”。[178]玄宗时期,四川地区军事防务任务愈加繁重,供军力役也随之苛重。时人张九龄说:“兵连蛮檄,岁转军储。扰我公私,费以巨亿”[179],导致“三蜀疲罄”。[180]

综上所述,有唐一代,处于“西抗吐蕃,南抚蛮獠”军事要冲的四川地区,是维护唐廷西南边境安全的门户所在,不仅要为唐廷西南戍边驻军提供军粮与战马等基本战略物资和战略装备,而且还承担着输送兵源与力役的重任。在唐代特定的社会生产力发展水平、唐政府关于人口与农业发展的宏观政策调控以及军队建制等因素的制约下,实现这一重任最有效的支撑点必须以农业的发展为前提。现存传世文献所载和唐人的诗文记述都无可辩驳地证明了唐代四川地区凭借高度发展的农业有效地实现了维护唐廷西南边境安全的重任。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。