前已论及,人口数量不等同于实际投入农业生产的劳动力数量,厘清了我国传统社会劳动力资源内涵,唐代四川地区人口总量、地理分布、民族构成以及域内空间流动等基本问题之后,另一个需要着力讨论的问题即是唐代四川地区投入农业生产的劳动力数量问题。由于正史类史料只记户数和口数而不采记劳动力数量,这给我们了解农业发展与具体劳动力的投入量问题造成了极大的困难。目前学界对这一问题的探讨,通用的方法是采取假设来推知理论数量,即在确定户数的前提下,假设每户平均2个劳动力,而后推知理论上的劳动力总量。其主要依据就是“五口之家”是我国传统社会家庭常态人口结构。《周礼·小司徒》说得比较具体:“小司徒均土地,上地家七人,可任也者三人;中地家六人,可任也者二家五人(每家两个半人);下地家五人,可任也者家二人。”东汉郑玄注:“可任,谓丁强任力役之事者”[72],即我们今天所说的实际投入农业生产的劳动力。按此方法,如果选取贞观十三年(639年)和天宝元年(742年)为观察点,四川地区的户数分别为690,234户和1,179,052户,那么,四川地区投入农业生产的劳动力理论数量分别为:

贞观十三年:690,234(户)×2=1,380,468(口)

天宝元年:1,179,052(户)×2=2,358,104(口)

另外,李世平先生综合文献考证认为,蜀汉时期民、兵、吏的比例分别为86.88%、9.43%和3.7%[73]。尽管这是三国鼎立时期蜀汉政权采取的一项非常态化的施政措施,但可以为我们考察唐代四川地区劳动力数量提供一个新的思考点。遗憾的是,李世平先生未能进一步确指民的内涵的阶层。黄现璠先生将唐代的阶级划分为贱民(包括工商杂类及官私奴隶)、娼妓、劳动和贵族四个阶层[74],显然,贵族不应当归为“民”的范畴。结合两位先生的观点,取人口总量的86.88%,“确定为”直接从事农业生产相关劳动的“民”的理论意义上的人口总量,再按三分之一折合,来推测劳动力数量。如果再次选取贞观十三年(639年)和天宝元年(742年)为观察点,四川地区的口数分别为3,399,283口和5,020,456口,那么,四川地区投入农业生产的劳动力理论数量分别为:

贞观十三年:3,399,283(口)×0.8688÷3≈984,432(口)

天宝元年:5,020,456(口)×0.8688÷3≈1,453,924(口)

显然,两种推算方法的差别较大,贞观十三年和天宝元年分别相差39.6万和90.4万。这就引发了诸多追问:究竟哪一理论数字更接近于唐代四川地区劳动力的实际投入量呢?或者进一步上升为唐代四川地区投入的劳动力数量是否适应了当时农业发展的需求?又如何判断这一资源配置是否合理?换言之,我们推算唐代四川地区劳动力实际数量的意义又是什么?这一系列的问题需要我们对当时的土地制度作出更为细致和理性的分析,才能得出合乎史实的判断。

由此看来,上述所有的问题都指向一个归结点,即唐代四川地区劳动力资源是否能够满足当时的农业生产的基本要求?这就需要考察当时土地制度或相应的政策、诏令下劳动力与耕地具体结合的数量、程度与方式以及由此而产生的农业生产效果。考察人口与耕地结合的程度和方式是否合理,或者说由此而产生的农业生产效果是否理想,其基本衡量依据就是看通过这种人口与土地结合的程度和方式所生产出来的农业产品是否能够满足当时社会总人口的最基本的生活需求以及稳固国家政权所需要提供的财政支持等。转化为具体的考察基点就是劳动力数量与耕地数量的结合,即一个完整意义上的劳动力可以耕种多少亩的耕地才能满足当时社会发展的需求。

众所周知,唐前期实施的土地制度是国有制和私有制并存的均田制,“它将国有土地和人户累世之业纳入一个统一体中”[75],形成了“计口授田”下土地所有权的两重性特征。武德七年(624年),唐政府颁布均田制:“凡天下丁男,给田一顷,笃疾废疾给四十亩,寡妻妾三十亩,若为户者,加二十亩。所授之田,十分之二为世业,余以为口分。世业之田,身死则承户者授之;口分则收入官更以给人。”[76]同时,又规定:“男女始生为黄,四岁为小,十六为中,二十为丁,六十为老。”[77]对这一制度是否在全国得以全面推行与实施,学界争议颇大,主流观点倾向于推行实施说。胡如雷先生对唐代均田制下,受田者的条件、数量以及永业口分等一系列问题进行了详细地考证,并提出了一些开拓性的观点。如胡先生认为,除丁男、中男受田一顷外,其余受田者只有在“当户”的情况下,才有永业田二十亩,“是完全合乎情理的”。[78]按照前文推算四川地区耕地数量的方法,贞观十三年(639年)和天宝元年(742年)四川地区耕地总量分别约为100,774,552.6唐亩和152,114,211唐亩。如果将此耕地总量与上述两种方法推算的劳动力数量相除,那么,就可以推算出每个劳动力所拥有的理论耕地数量。传统劳动力考察法得出的劳动力人均所拥有的理论耕地数量分别为:

贞观十三年:100,774,552.6(唐亩)÷1,380,468(口)≈73(唐亩)

天宝元年:152,114,211(唐亩)÷2,358,104(口)≈63.8(唐亩)(https://www.daowen.com)

李世平先生劳动力考察法得出的劳动力人均所拥有的理论耕地数量分别为:

贞观十三年:100,774,552.6(唐亩)÷984,432(口)≈102.4(唐亩)

天宝元年:152,114,211(唐亩)÷1,453,924(口)≈104.6(唐亩)

综合考察,贞观十三年(639年)和天宝元年(742年)劳动力人均拥有的耕地数量分别为102.4唐亩和104.6唐亩更符合武德田令“丁男受田一顷”(100唐亩)的规定。应当指出,唐代均田制的制定是唐政府基于当时农业生产水平下,每个劳动力所能承受的耕地数量所做出的考虑。从这个意义上讲,唐代四川地区的劳动力数量应该满足了当时耕地面积扩展的需求。据宋人张方平《乐全集》卷36《傅求神道碑》记载,唐末四川地区,人口的增长加剧了人口与土地的失调,形成了“西川地狭,生齿日繁,无尺寸旷土”的局面[79],以至于宋人史尧弼在《莲峰集》卷4《均税策》中指出:“吴蜀有可耕之人,而无可耕之地。”[80]张氏与史氏所言,亦可成为上述观点的旁证。

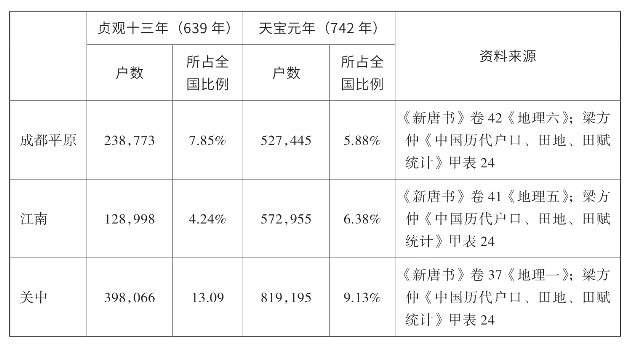

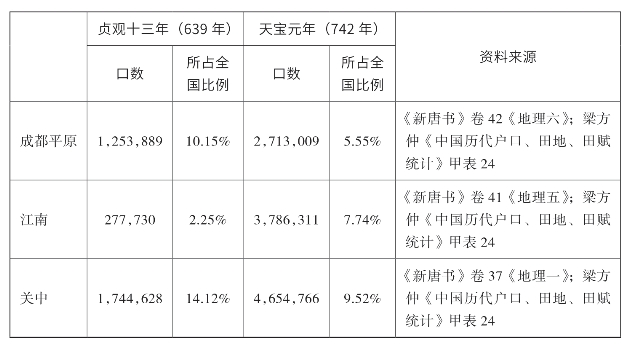

较之同一时期的江南和关中两大农业区,成都平原[81]提供的劳动力赋存量又是怎样呢?为了观察这一问题,继续以贞观十三年和天宝元年为观察点。贞观十三年(639年),全国户数为3,041,871户,成都平原益、邛、绵、眉、嘉5州[82]户数约有238,773户,约占全国总户数的7.85%;江南农业区户数为128,998户,约占全国总户数的4.24%;关中农业区户数为398,066户,约占全国总户数的13.09%。全国口数为12,351,681口,成都平原5州为1,253,880口,约占全国人口总量的10.15%;江南农业区有277,730口,约占全国人口总量的2.25%;关中农业区有1,744,628口,约占全国人口总量的14.12%。天宝元年(742年),全国户数为8,973,634户,成都平原8州有527,445户,约占全国总户数的5.88%;江南农业区户数为572,955户,约占全国总户数的6.38%;关中农业区有819,195户,约占全国总户数的9.13%;全国口数为48,909,800口,成都平原口数为2,713,009口,约占全国人口总量的5.55%;江南农业区人口数为3,786,311口,约占全国人口总量的7.74%;关中农业区在籍人口数为4,654,766口,约占全国人口总量的9.52%。为了详细说明这一问题,特列唐代四川地区与江南、关中农业区户数(表3—6)、口数对照表(表3—7)如下:

表3—6 唐代成都平原与江南、关中地区户数对照表

表3—7 成都平原与江南、关中地区口数对照表

以上两表显示,贞观十三年(639年),成都平原在籍劳动力数量高于江南农业区而低于关中农业区,但天宝元年(742年),成都平原在籍劳动力数量都低于其他两大农业区。这一状况有力地证明了在我国传统社会,劳动力资源虽是推动区域农业发展最为活跃的必要条件,但却不是决定性的条件。区域农业发展应是在历代王朝统一农业政策掌控下的域内物质生产资源、劳动力生产资源和农业生产技术资源相互联系、相互影响的直接结果。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。