唐代四川地区人口的流动呈现出移民入蜀和区域内部的流动两个显著的特点。移民入蜀和人口区域内部的流动彻底改变了人口的社会结构。关于唐代移民入蜀问题,谢元鲁先生曾做过详细考证。就移民时间而言,谢元鲁先生认为大致有三个高峰期,分别是隋末唐初、“安史之乱”以后的中唐时期以及唐末五代时期。[52]移民入蜀的主要原因在于避乱,这一点学界已有丰硕研究成果。本小节拟从移民入蜀和人口区域内部的流动两方面来探求唐代四川地区人口的流动对农业发展的关系。

(一)移民入蜀

统观有唐一代移民入蜀,主要有为避战乱的民间自发移民、为稳定政权的官方移民以及因仕入蜀三种形式。

第一,移民自发入蜀。移民自发入蜀主要集中在中原发生战乱之后,为避兵火而入蜀。此类移民构成涵盖为地方望族、僧侣、手工业者以及普通百姓等诸多阶层,主体则为氏族和百姓,从时间上与隋末唐初、“安史之乱”以及唐末战乱相吻合。长达十四年的隋末战乱、唐初平定战争、“安史之乱”及唐末战争使中原地带饱受战火涂炭,而相形之下,“剑南独无寇盗,属者辽东之役,剑南复不预及,其百姓富庶”。[53]因此,唐前期四川地区自然就成为中原地带,尤其是关陇地区饱受战火之苦人们外迁的首选之地。唐政府建立伊始,在稳定社会局势的诸多措施中,最为重要的当属尽快推行“均田制”和“租庸调制”,但其前提是必须厘清各地州县的具体人数。针对为避战乱而自发流入四川地区的移民,唐政府不得不承认其在籍户口,高祖《遣使安抚益州诏》可资为证:“西蜀僻远,控接巴夷,厥土沃饶,山川遐旷。往昔隋末丧乱,盗寇交侵,流寓之民,遂相杂挠,游于堕业,其类实繁。”[54]尽管诏书中没有提及“流寓之民”来自何处,但从“隋末丧乱,盗寇交侵”而避乱西蜀来看,当来自北方无疑。“遂相杂挠,游于堕业,其类实繁”则表明涵盖社会各个阶层。在僧侣眼中,“时天下饥乱,唯蜀中丰静,故四方僧投之者众”。玄奘法师即在隋末唐初“进向成都”[55];道因法师亦因此时“中原荡覆,具祸以烬”而“避地三蜀,居于成都多宝之寺”。[56]这一时期的文人入蜀更是不胜枚举。需要特别指出的是,此类移民往往不见于史书记载,找不到直接的文献依据。葛剑雄先生在提及这一点时指出,自发移民不见于史书记载的主要原因是因为历代封建政府为了控制赋税和徭役,大多是禁止自发移民的,只有在遭遇自然灾害和战争,无力赈灾时,才会给予鼓励迁徙。[57]

第二,官方移民入蜀。武德二年(619年),河南、河北等地的百姓为避战乱不断流入京师,使得京师粮食供应不堪重负。为解燃眉之急,唐廷一方面急调“剑南之米,以实京师”[58];另一方面下令移民四川地区,《全唐文》卷1高祖颁《定户口令》载:“京师藏廪,军国资用,罄以恤民,便缺支拟。今岷嶓款服,蜀汉沃饶,闾里富于猗陶……外内户见在京者,宜本土置令以下,下官部领,就食剑南诸郡……秋收丰实,再听进止。”[59]这是目前文献所载唐代最早的官方移民政令。另一种移民方式是通过发布优惠政策吸引流民,《文苑英华》卷940《太仆卿上柱国华容县男王府君墓志》说,王希隽在则天末年、中宗时先后担任遂州、绵州刺史期间,感于两地“俗苦刓弊,人尽流庸”的现象,而采取“抚民如子”的开明治理方法,使百姓“彼得攸暨,归之如市”。[60]

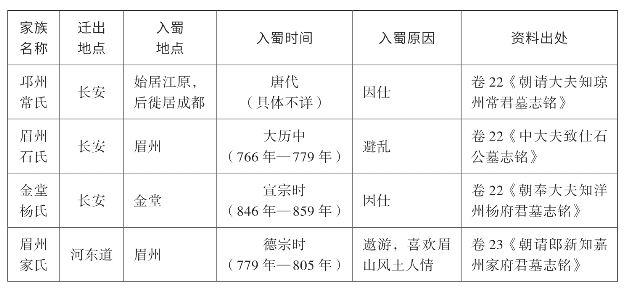

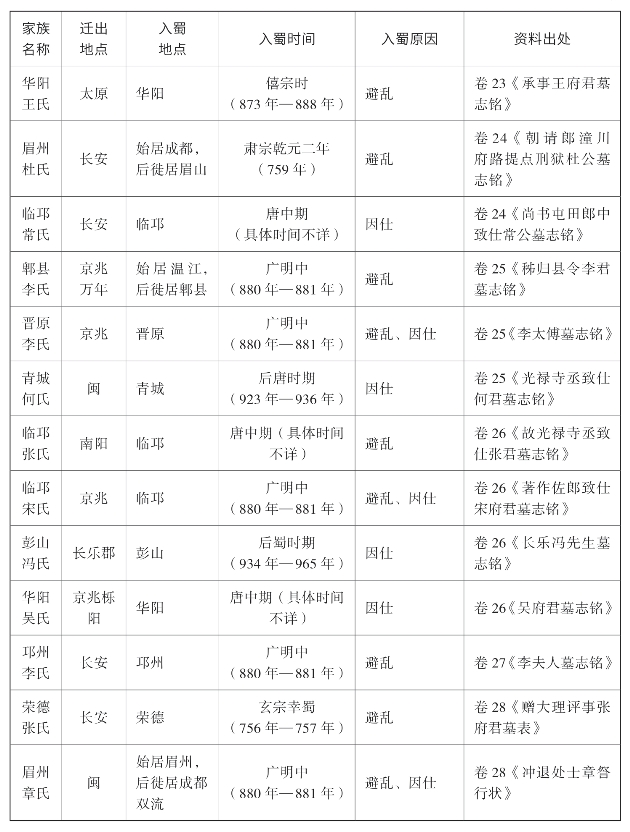

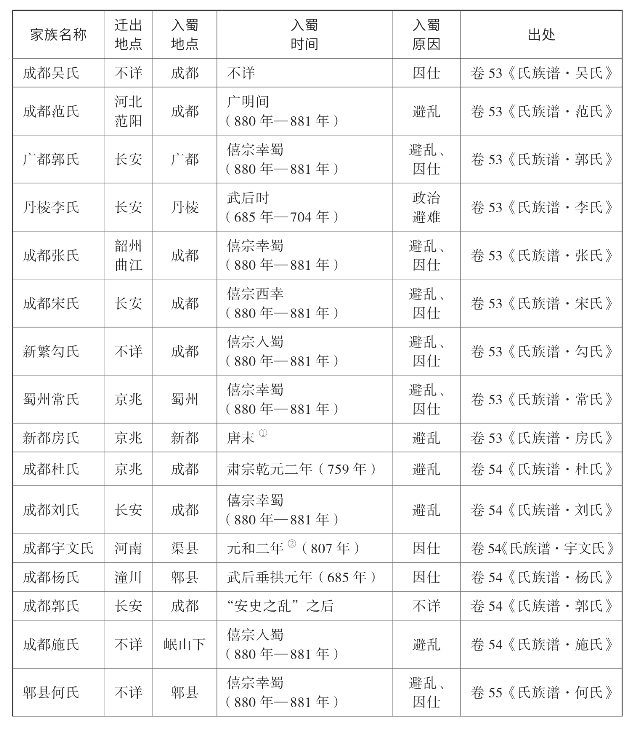

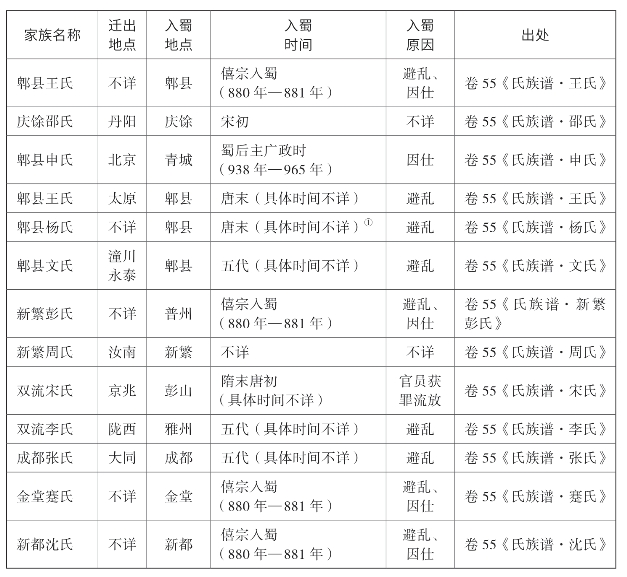

除了正史类记载以外,文人士子所录时人之墓志铭及行状与氏族谱同样可为我们提供唐代移民入蜀的材料。北宋眉州人吕陶的《净得集》以及成书于南宋庆元年间(1195年—1200年)的《成都氏族谱》[61],追溯了宋代四川地区一些地方著姓先祖在唐代因入仕、避免以及遨游等种种原因迁入四川地区的史实。兹据两书所记,分别胪列如下表:

表3—4 《净德集》所见唐代移民入蜀一览表

续表

由表3—4可知,从目前稽出的材料中,在吕陶为31位人士所写的墓志铭中,明确记载其家族是由外地迁入四川地区的有16位,约占所录人士总数的51.6%。其中,唐中期迁入四川地区的有6家,约占所录人士总数的19.4%;唐末期有7家,约占所录人士总数的22.3%;五代有2家,约占所录人士总数的6.5%,1家具体年代不详,移民时间段符合谢师所考。如吕陶在为眉州士人石洵直作墓志铭时,称石洵直先祖在唐代宗大历年间(766年—779年),从羽林大将军致仕之后,担心时局紊乱,认为“天下将有变,惟蜀中稍安,乃携孥而西”,举家迁入眉州,是典型的官宦人家入蜀案例;邛州常氏(常珙)家族是从长安迁入,具体时间不详;曾任北宋朝奉大夫的金堂杨宗惠祖先是在唐宣宗时期(846年—859年)迁入金堂县;眉州家定国的祖先是在唐德宗时(779年—805年)迁入眉州;华阳王仲符的先祖是在唐僖宗时(873年—888年)迁入华阳;潼川府路提点刑狱杜敏求为杜甫后人;常浦的先祖是在唐中期(具体时间不详)迁入临邛;郫县李慎思的先祖是僖宗广明(880年—881年)西狩时从京兆万年(今西安长安区)迁入温江,后又徙居郫县;晋原(今四川崇州)李彤的先祖是僖宗幸蜀时(880年—881年)从京兆(今陕西西安)迁入晋原;青城(今四川都江堰)人何敏的先祖是后唐时从福建迁入;临邛张元老“之先居南阳,值唐季乱,避地入蜀”;临邛宋慎交“之先居京兆,唐僖宗时为屯田郎中,随乘舆入蜀”;彭山冯氏(冯损之)家族是后蜀时期从长乐郡(今福建福州)迁入四川地区;华阳吴氏(吴拱之)家族是唐中期由京兆栎阳(今西安阎良区)迁入四川地区;邛州李夫人的先祖本为唐宗室,因“僖宗西幸,遂居邛州”;荣德县(今四川荣县)人张惟德的先祖是“天宝中从明皇西幸而为南荣巨姓”;眉州章詧之先“本闽人,唐广明中(880年—881年)从僖宗西幸”而入蜀。[62]

表3—5 《成都氏族谱》所见唐代移民入蜀一览表

①注:新都房氏具体入蜀时间不详,但从所录信息:以唐房玄龄八世孙房重卫入蜀始祖、且房重之子房谔为“蜀太常少卿”来看,房重入蜀当在唐末,其入蜀原因应该出于避乱。

②注:宇文氏,河南望族,以宇文籍为入蜀始祖。检《旧唐书》卷160《宇文籍传》,宇文籍于元和二年(807年)随武元衡入蜀,本书按此载记作为宇文氏入蜀时间(【后晋】刘昫等:《旧唐书》卷160《宇文籍传》,北京:中华书局,1975年,第429页)。(www.daowen.com)

续表

①注:郫县杨氏尽管没有明确记载入蜀时间,但从所录“居郫县凡四世,至迈,官至(宋)左朝议大夫”等信息来看,杨氏入蜀时间当在唐末。

表3—5显示,《全蜀艺文志》卷53~55所收《成都氏族谱》共载唐宋时期四川著名氏族大姓45家,其中明确记载其家族是在唐代由外地迁入的有29家,约占所录总数的64%。在入蜀氏族中,隋末唐初入蜀的有3家,约占入蜀氏族总数的10.3%;唐中期“安史之乱”后入蜀的有3家,约占入蜀氏族总数的10.3%;唐末五代入蜀的有20家,约占入蜀氏族总数的68.9%;北宋初入蜀的有1家,约占入蜀氏族总数的3.4%;唐代入蜀但具体时间不详的有2家,约占入蜀氏族总数的6.9%。

成都吴氏(吴师孟)家族“入蜀,以唐左武卫兵曹参军为始祖……伪蜀时最显”,尽管入蜀具体时间不详,但其祖先在唐代因仕入蜀当无异议;成都范氏先祖于广明间(880年—881年)从河北道范阳为避乱而入蜀;广都郭氏原系郭子仪后代,“从僖宗幸蜀而家广都”;丹棱李氏先祖原为太宗十四子,因“武氏擅政权而入蜀”;成都张氏先祖“随扈僖宗幸蜀”;成都宋氏先祖“随僖宗西幸,因家成都”;新繁勾氏先祖“以护卫僖宗为将军”入蜀;成都宇文氏在元和二年(807年)入蜀;蜀州常氏先祖“扈卫僖宗驾入蜀”;新都房氏在唐末为避战乱而入蜀;成都杜氏为杜甫后人,杜甫因避乱在肃宗乾元二年(759年)入蜀;成都北刘氏先祖刘再思“以御史从僖宗”入蜀;成都杨氏家族是在武后垂拱元年(685年)其先祖杨炯“谪梓州司法参军”而“自潼川徙郫”,而后又从“郫徙成都”;成都施氏先祖是“从僖宗入蜀”;郫县何氏原系西汉何武之后,后徙居他地,“僖宗幸蜀,因归郫”;郫县王氏先祖“随僖宗入蜀,因留蜀”;庆馀邵氏宋初迁入“岷山之阳”;郫县申氏是在蜀后主广政年间(938年—965年)入蜀;郫县王氏“望太原,唐末避乱入蜀”;郫县杨氏唐末入蜀;郫县文氏五代时入蜀;新繁彭氏“以左拾遗随僖宗入蜀”;新繁周氏“望汝南,入蜀,家于繁”;双流宋氏“望京兆,隋谏官遂以直言得罪,流蜀隆山(彭山)”,尽管没有明确记载入蜀时间,但在隋末入蜀当属无疑;双流李氏“系出陇西,隐五季间,闻蜀多名山,遂挈二子及宗属自鼎、沣入蜀”;金堂蹇氏“从僖宗西巡”入蜀;新都沈氏“随僖宗入蜀,居新都之弥牟镇”。[63]此外,尽管没有明确记载何时何地入蜀,但由外地迁入的有1家,如郫县杨氏“居郫县凡四世”,由此可断定由外地迁入当属无疑。

第三,因仕入蜀。上引北宋眉州任吕陶《净德集》所录眉州杨氏(杨宗惠)家族即是因杨宗惠的祖先出任金堂县令而迁入四川地区;上引晋原李氏(李彤)家族亦是因李彤八世祖随僖宗幸蜀而调任晋原县令迁入四川地区;上引青城何氏(何敏)家族是因“仕后唐历太原留守、除西川副使”而迁入四川地区;上引临邛宋慎交“之先居京兆,唐僖宗时为屯田郎中,随乘舆入蜀,任彭、眉二州刺史”;上引彭山冯损之因其祖“仕孟氏,任眉州司户参军而家焉”;上引华阳吴拱之“其先京兆栎阳人,自唐中世宦于唐安,爱其土俗风物之美,遂占籍华阳”。上引《全蜀艺文志》所收《氏族谱》载记成都杨氏家族因其先祖杨炯在武后垂拱元年(685年)“谪梓州司法参军”而“自潼川徙郫”,而后又从“郫徙成都”;成都施氏先祖“从僖宗入蜀”,始居岷山下,后徙居成都;郫县申氏本“贯北京,蜀广政中曰幹臣,始来青城”。另外,《宋史》卷333《姚涣传》、卷400《宋德之传》记载,普州姚氏家族,其先“世居长安,隋开皇中,有景彻者,以讨平卢夷,军功为普州刺史,子孙率家普州”;蜀州宋氏家族“其先京兆人,隋谏大夫远谪彭山,子孙散居于蜀,遂为蜀州人”。[64]

(二)域内人口的空间流动

唐代四川地区区域内部的百姓的自发流动多是因规避繁重的赋税而逃亡。自唐高宗以来,或因朝廷的政治流放地而造成官僚集团的腐败,从而导致人口流亡。有学者亦指出,巴蜀地区自高宗将宰相长孙无忌流放到黔州(治今重庆市彭水县)安置之后,便成为政治流放地,相当多的地方官职都是由受到贬斥的官员担任。这些官员中,不少是由于为政残暴,或因贪赃枉法而被贬到巴蜀地区做官。在当时整个官僚集团急剧腐败的情况下,这些有着各种劣迹的地方官员使得巴蜀地区的吏治极为败坏。[65]针对这种情况,武周神功元年(679年),纳言姚铸因坐事而左迁益州大都督府长吏,赴任后即上疏朝廷,“蜀中官吏多贪暴,铸屡有发挞,奸无所容”,武则天亦做出了“蜀中氓俗殷杂,久缺良守,弊于浸渔,政以贿成,人无措足”[66]的判断。武周圣历元年(698年),蜀人陈子昂在《上蜀川安危事》中指出:“蜀中诸州百姓所以逃亡者,实缘官吏贪暴,不奉国法,典吏游容,因此浸渔。剥夺既深,人不堪命,百姓失业,因即逃亡。凶险之徒,聚为劫贼。今国家若不清官人,虽杀获贼,终无益。”[67]武周时期,官僚的集体腐败,导致了四川地区社会动荡,以农业为核心的经济停滞,最终导致四川地区成为全国人口脱籍逃亡最为严重的地区。

唐代四川地区的逃户移民一般由平坝逃向丘陵山地,迁徙而不出川。武德四年(621年),唐政府针对益州、夔州的逃户专门颁布赦免诏令,《唐大诏令集》卷83《政事·思宥》“益州、夔州管内疏理囚徒制”条:

益州道行台及夔州总管府,众务臻集,统摄遐长。囚徒禁系,其数不少。……所有囚徒,悉行覆察,务使宽简。……但有负罪逃亡,弃业乡邑,无问轻重,悉令归首,明加劝导,务修垦植,庶使家给人是。[68]

该条史料提供的信息亦可在其他文献记载中得到印证。陈子昂《上蜀川安危事》:“今诸州逃户,有三万余。”[69]上引北宋眉州人吕陶《净德集》所录杜甫后人潼川府路提点刑狱杜敏求即是杜甫“下江陵,留二子守成都籍”,为避杨子琳之乱而“奔眉州”;临邛宋氏(宋慎交)家族因其七世祖“卒官,葬武阳,而家焉”,后“迁临邛蒲阳,遂为邛大姓”;上引《全蜀艺文志》所载眉州章詧之祖先在唐广明中从僖宗西幸而入蜀之后,“始居眉之鼓山,后徙居成都之双流”;双流宋氏始居隆山(彭山),后徙居双流;双流邓氏原居梓州中江,孟蜀时迁入双流;郫县詹氏由自邛州迁入;郫县犀浦张氏“昔望崇庆之永康,迁于郫之犀浦镇”;江源张氏“唐大中时(847年—858年),自犍为武阳徙江源”;[70]成都宇文氏始居渠县,后徙居成都。

综上所述,唐代四川地区人口增长迅速,玄宗天宝元年(742年)四川地区在籍最高户数达117万户,但人口分布不均衡,呈现出平原集中、丘陵山地分散、高原稀疏的分布显著特点。以僚、羌、蛮为主的少数民族归附唐代之后散居于川西高原、川西南山区与河谷以及盆地东北部的丘陵与山地之间,农业生产整体水平较低,以畜牧业为主。移民入蜀和人口区域内部的流动彻底改变了人口的社会结构。贯穿整个唐代的移民入蜀,既充实了原有的劳动力数量,而且也带来了先进的生产技术和蜀人所不及的强壮和耐劳的品格。[71]但是,人口的大量脱籍逃亡以及家族性的空间流动也对农业发展带来了一定的消极影响。

另外,应当指出,无论是自发移民、官方移民入蜀,还是蜀地内部因为逃避赋税等原因而造成的人口空间流动,一般情况下,绝大多数农民不愿意离开世代生活的故土,即便是在遭遇天灾人祸而被迫流亡或由官方强令迁入他乡的情况下,大多数人仍然还是要千方百计地返回故乡。这是因为传统小农经济生产模式下,人们对土地及其维持小农经济生活秩序的宗族观念无比依赖,形成了安土重迁的乡土情怀。但如果迁入地农业生产条件优越,且容易获得土地,移民不仅能维持生计,而且生活水平还会高于原迁地。那么,在这种情况下,移民自然就会心甘情愿地留下来定居,自然就会“且把他乡当故乡”。换言之,官方对移民的集中安置以及移民对迁入地具体居住区域的选择,在很大程度上反映了迁入地农业生产条件的优越性、经济地理位置的重要性以及该区域原住民的社会包容性等生产与生活特质。这也是我们分析唐代四川地区移民劳动力资源不能忽视的一个重要问题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。